Эдуарду Вивейруш де Кастру. Тождественное и различное

Insolarance публикует перевод текста антрополога-делёзианца Эдуарду Вивейруша де Кастру про уникальную индивидуально-групповую динамику, выходящую за рамки привычных представлений об индивидуализме и коллективизме.

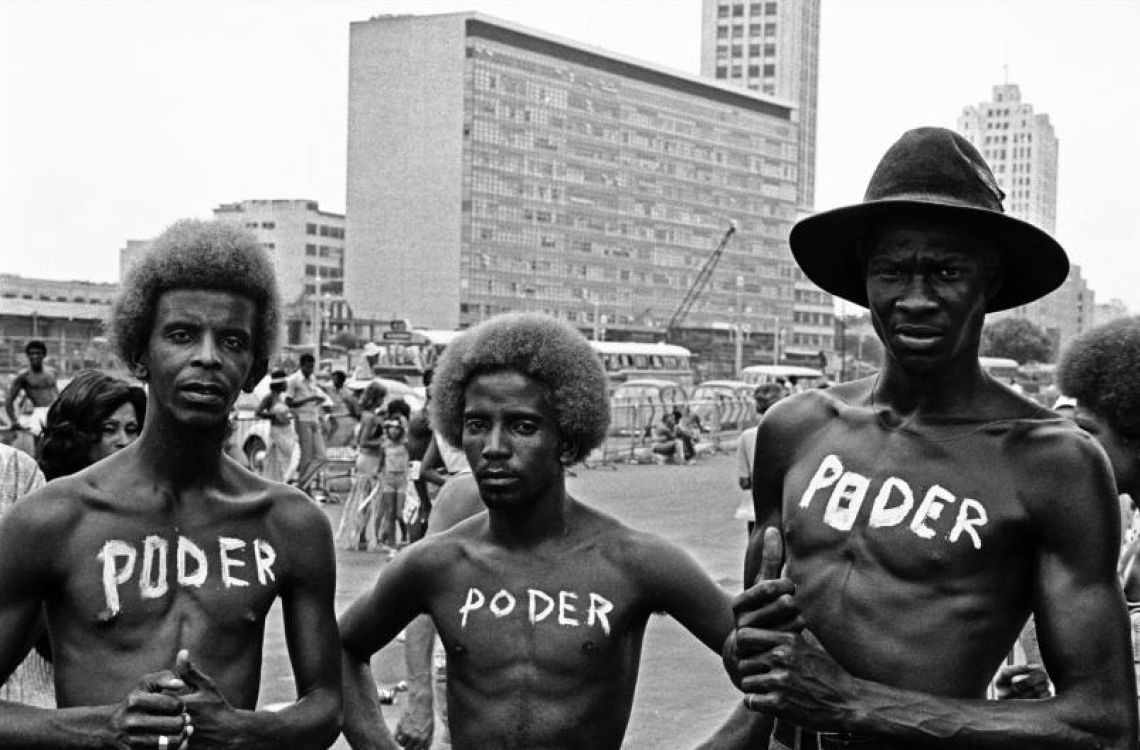

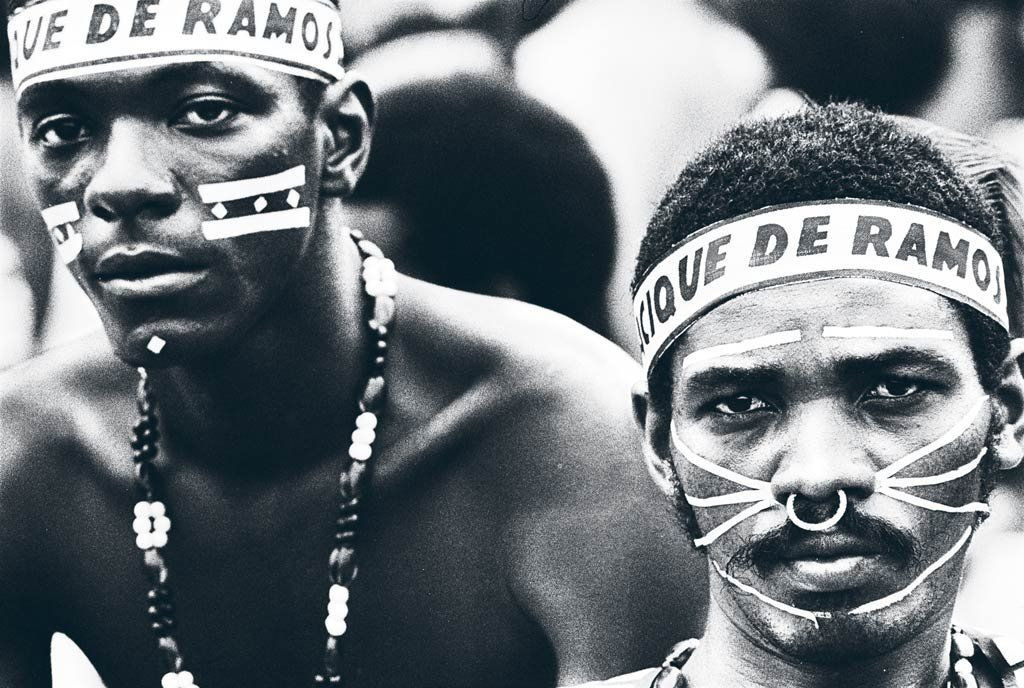

Свой текст «Тождественное и различное» Эдуарду Вивейруш Де Кастру написал приблизительно в 1975 году по запросу бразильского деятеля искусства Карлоса Вергары, который недавно завершил серию фотографий, посвященной карнавальной группе из Рио Де Жанейро под названием «Cacique de Ramos». Изучавший в то время антропологию в Museu Nacional, Вивейруш Де Кастру увидел в Cacique de Ramos уникальную модель индивидуально-групповой динамики, которая основана не на социальной иерархии или конформности, но на мимесисе и экстатике деиндивидуализации: как он пишет, «страсти к подобию», которая возникает глубоко внутри Западного общества.

Irene V. Small

Индивидуальное

Есть две базовые формы, схватывающие отношения между индивидом и обществом. Не смотря на то, что они противопоставляются друг другу логически и социологически, обе формы могут сложным образом сосуществовать в одной культуре. Первая форма — это та, в которой группа/общество предшествует индивиду; в которой социальное понимается как совокупность (или целостность), определяющая индивида; в которой, строго говоря, индивид и то, что является индивидом, имеют несущественную ценность. Остаток и опору, которая раскрывается в полной мере только с учётом средств, с помощью которых она медиумически инкорпорируется в коллективное значение. В этом смысле все люди медиумы-посредники: они представляют вещи, отличные от них самих.

Вторая форма — это та, в которой группа рассматривается как в той или иной степени неизбежный продукт объединения индивидов. В ней социальность предстаёт случайностью. Здесь индивид является самодостаточной вселенной сам по себе (в смысле обладания своей собственной сущностью) и создает социальное посредством волевого акта — договора — или, наоборот, отказывается от социального посредством акта освобождения.

На самом деле, неизбежно, что в этой второй форме понимания индивида, индивидуализация также является производной социального — характерным продуктом определенного типа общества. Очевидно, что такая постановка вопроса возникает, когда мы говорим о том, что смутным образом называют «Западным» обществом. От христианства и до капитализма различные исторические условия способствовали возникновению этого типично западного продукта: индивида как ценности, чего-то очень отличного от биологического понимания индивида как единицы вида.

Но верно и утверждение о том, что существует ряд Западных культур (сюда также могут относится их подмножества вселенных или, по-другому, западных проявлений социальности), в которых возникает первая форма понимания отношений между индивидом/группой (та, которая доминирует в, так называемых, «примитивных» обществах).

Казалось бы, бразильское общество является исключительным случаем, поскольку оно имеет в своем распоряжении множество контекстов и ритуалов, которые развивают это взаимоотношение, в котором обе идеологические формы проявляются и сосуществуют в различных пропорциях Два хороших примера — карнавал (как значимый момент [социальной жизни]) и религиозный транс с одержимостью (как практики, центральные для некоторых слоев общества). В обоих случаях у нас есть формы ритуального раскрытия проблемы отношения индивид/общество. Карнавальный костюм (fantasia) [1] и маска, сущность и её носитель подчеркивают противопоставление между актером и персонажем, индивидом и ролью, биологическим и культурным, человеком и сверхъестественным; и убедительно указывают на медиумистический характер всего социального существования.

Но всё не так просто. Например, тот же карнавал. Он объединяет (структурное) многообразие представлений о преобладающей индивидуальности в бразильской культуре. Всё это понимается, как актуализация трансформации отношений в связи повседневных или «неритуальных», светских практик (и концепций, встроенных в них) со сферой трудовой деятельности. Изменения в поведении, порожденные карнавалом, сопровождают изменения в реальном опыте самости, в концепции личности, индивидуальности и в опыте группового участия. По своему характеру эти изменения комплексны и конденсационны. Как уже отмечал Роберто да Матта, именно карнавал определяет фантазию (в двойном смысле [2]), одновременно подразумевающую утаивание и раскрытие индивидуальности. Маска выводит персонажа на сцену и через него позволяет выработать то, что наше общество воспринимает как антиобщественное, личное или индивидуальное: сексуальность, «фантазии», растворение индивида внутри вида и появление каждого человека как «особого» — другого, точного, сингулярного.

Понятие персонажа — части (роли) — возникает из нарушения, раскрытого этой игрой, которое можно наблюдать в некоторых из представленных здесь работ [3]. Именно в этом и состоит диалектика индивидуализации и деиндивидуализации.

Страсть к подобию

Одним из вариантов или крайним случаем этих форм понимания индивидуума, появляющегося благодаря карнавалу в

Любопытным представляется третий термин между спонтанным и сфабрикованным (психологией толпы и мизансценой карнавального ритуала). Основное внимание группы направлено на внешние границы: на разницу, которая выражена в единообразии фантазии (здесь проявляется деликатная граница между карнавальным костюмом и униформой), между внутренним и внешним ограничениями, которые определяют фактическую форму существования группы в рамках карнавального сценария. Изнутри же границы текучи.

Основа идентификации и различение компонентов блока — это материальные знаки. Смысл, как таковой, на уровне карнавального костюма, состоит в единообразии — приспособление индивидуального к модели, которая даёт преимущество простоте графических знаков. И действительно, униформа Cacique основана на простых бинарных оппозициях: черный/белый, прямой/изогнутый и так далее. Тем не менее, украшение лица позволяет индивидуализировать творчество, отходя от сочетания ограниченного репертуара знаков (например, белая клейкая лента, на манер «индийской» живописи) на столь же ограниченной поверхности — лице, линии которого представляются «естественной» данностью: двусторонняя симметрия, ось носа и т. д. Подобное выстроенное противопоставление между лицом и телом, индивидом и группой, тождественным и различным составляет основную структуру блока. Таким образом, то, что дифференцирует более чем 7000 участников — это логический принцип индивидуализации, который просто навсего является комбинацией инвариантных элементов с минимальной разницей. В некотором роде, всё это походит на генетический код.

Движущие процессы, лежащие в основании и определяющие роль Cacique de Ramos в карнавале, находят двойника в метафоре агрегативной двухцветной улитки. Её необычная динамика идентификации/сингуляризации причудливым образом схожа с культурологически выбранными механизмами Касиков для самоидентификации (топологические вариации в украшении раковин и бинарная оппозиция в плане цвета и линий). Оба варианта демонстрируют отношение, которое объединяет/разделяет членов блока между собой.

Очевидно, что люди не улитки, но из мира вокруг можно извлечь символические ресурсы и формы организации, что позволяет творчески метафоризировать другие сферы природы.

Отсюда следует, что теоретическая проблема, которая исследуется в этой работе, заключается именно в отношениях между индивидом и группой, понимаемых как совокупность ситуаций, в которых индивидуализация проявляется как сила, порой подчиненная социальной жизни. И даже более чем подчиненная: как остаточный продукт единственного комбинаторного броска игральных костей. Причём, костей, выданных той же группой, что бросает их.

В этих костях группа представляет социально произведенные элементы комбинации, сформулированной посредством минимальных абстрактных различий, которые и порождают индивидуализацию. За этими различиями и находится страсть к подобию [5], с которой мы случайно сталкиваемся в Западном обществе.

Автор перевода: Алексей Кардаш.

Отдельная благодарность за помощь в переводе Андрею Чистову.

[1] Здесь и далее слово fantasia отсылает к двум вещам — карнавальному костюму, который могут так называть на португальском, и фантазии в привычном нам смысле, как воображения. Насколько я понимаю, общая метафора Де Кастру строится на том, что участники карнавала выбирают костюм себе по своему разумению, исходя из собственной фантазии. Фантазия же для него — это нечто крайне индивидуализированное, но именно ввиду того, что оно встроено и является эффектом чего-то коллективного (карнавальный костюм выражает индивидуальную свободу воображения, но создаётся по поводу группового мероприятия).

[2] То есть, и как костюм, и как воображение.

[3] Имеются в виду фотографии Карлоса Вергары, которые использованы в оформлении этого материала.

[4] Праздничные группы, выстроенные прямоугольником.

[5] В оригинале «The passion of The same». Вероятно, что это отсылка к Пармениду, который постулировал тождество бытия и мышления, которое затем стало основой западной мысли. Подобие же представляется близким понятием, но более характерным для искусства, мимесиса и магических не-современных обществ. Кажется, что скорее о нём говорит Де Кастру, тем не менее этот концпет ещё можно перевести как: «Страсть к тождеству/Страсть к аналогичному/Страсть того же самого».