"Мы смотрели, как война проходит через каждого": Ксения Голубович о проекте "Словарь войны", состоянии латентной мобилизации и расколе внутри российского общества

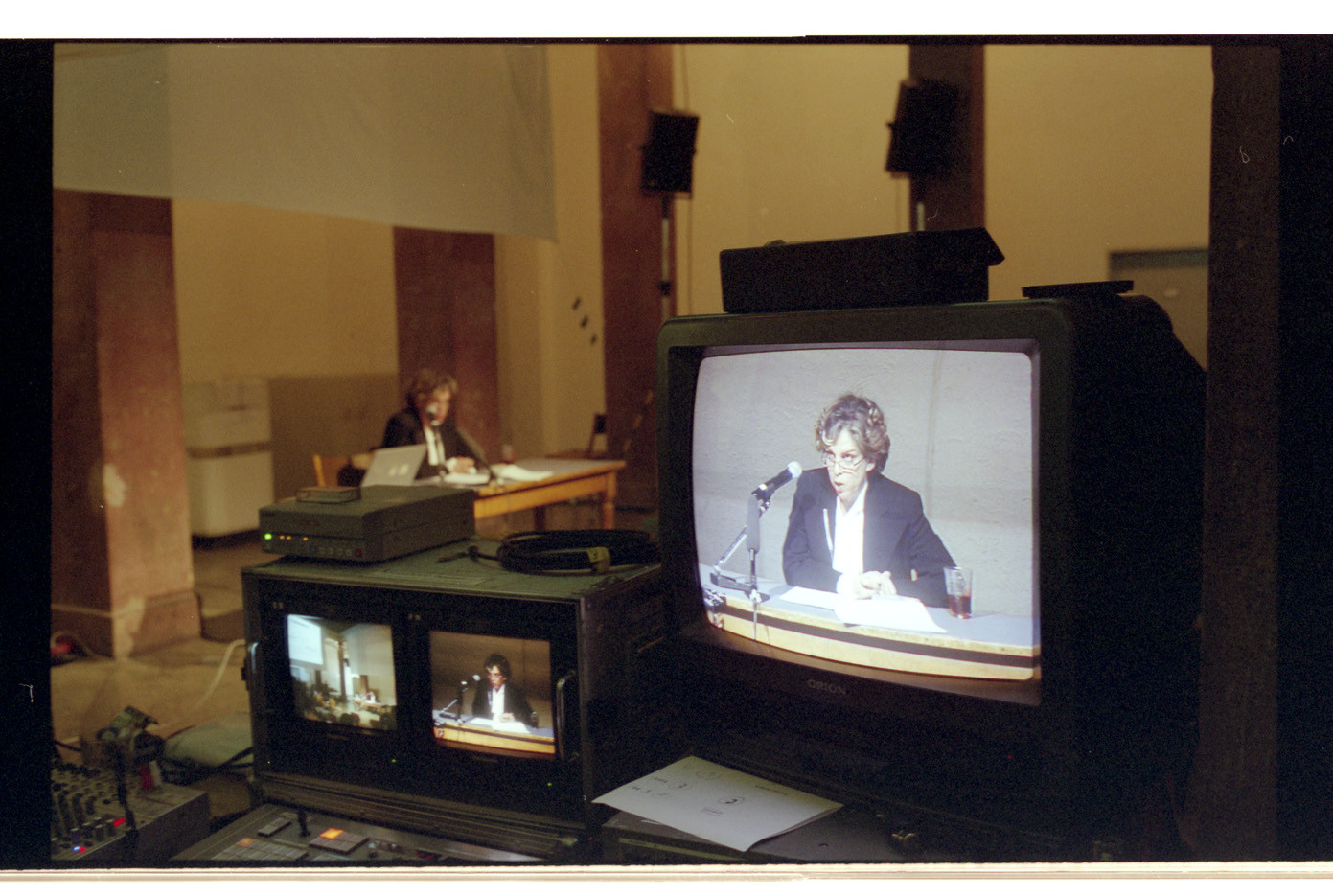

"Словарь войны" — международный проект-акция, восьмичасовой «дискурсивный перформанс» (как его определяют организаторы) в течение которого у каждого участника есть только 20 минут на то, чтобы рассказать самое главное о своем опыте войны. Фотографы, писатели, военные, историки, клоуны, психиатры, правозащитники — все те, кто задет «темой», объединяются для того, чтобы разобраться, как начинается война и что она делает с жизнью каждого человека и общества в целом.

Один из кураторов «Словаря войны», писатель и переводчик Ксения Голубович, рассказывает о причинах исследовать войну и о главных идеях, рожденных проектом.

— Почему вы занимаетесь темой войны?

— Оговорюсь сразу — я из семьи сербских партизан и русских фронтовиков, поэтому сам выбор темы обусловлен моей весьма серьезной бессознательной историей. Для меня очевидно, что существует две войны: одна — реальная, вторая — культурный образ, созданный системой реакций и чувств, которые усваиваются с детства, включаются на определенные слова и песни, рассказы, даже тон голоса. И этот культурный образ, сами его координаты, начал складываться как раз в 1970-е годы, когда я росла. То был период мощной волны героизации и символизации событий Великой Отечественной. Прежде, как показывают свидетельства тех, кто застал 1940-ые и 50-ые годы, о войне и победителях не говорили в героическом тоне. Сталин боялся фронтовиков, видимо, прекрасно понимая, что такое армия, увидевшая в Европе другую жизнь и готовая поставить неудобные вопросы своему правительству. Как раз такая армия привела к власти Ленина и Троцкого в 1917 году. И Сталин наверняка боялся повторения.

Начавшееся же, казалось бы, воспевание войны в 1970-х было вызвано необходимостью заполнить идеологический вакуум, рожденный ХХ-м съездом партии. В начале 60-х, был развенчан культ личности Сталина и пусть поверху, пусть недостаточно, но раскрывались события предшествующих лет. Произошел раскол. Теперь, взятое в целом, общество выглядело как конгломерат жертв и палачей. Причем конгломерат болезненный, шизофренический: жертвы сами легко могли оказаться палачами и так далее, вспять по кругу. Такой слоистый пирог из тел и судеб. И, как следствие, возникал вопрос: что может объединить население страны с такой историей? Покаяние? Разоружение? Отмена тупой идеологии? Нет! Ответом стала Великая Отечественная война: она была объявлена неким мерилом, которым все проверялось. Ошибки, предательства — все было искуплено общим героическим усилием: «Неважно, кто прав, кто виноват, — за родину воюют все». «Только бы не было войны!» Стали появляться сентиментальные песни и фильмы, конструирующие подобную айдентику. Например, именно в 1975 году, а не раньше, была написана песня «День Победы», вызвавшая в моем поколении немало детских слез и воспринимавшаяся не как новинка, а уже как устоявшаяся норма. Постаревшие и не представляющие политической силы ветераны, теперь получали свои места на мавзолее, в программах на ТВ и на пионерских слетах. Но что они могли рассказать? Думаю, очень немногое. Они молчали. Они были образами войны, а не живыми ее свидетелями.

Ведь что происходило в повседневности 41-45-х годов на самом деле? Я знаю историю одной семьи, где дед, воевавший в Великую Отечественную, был командиром расчета при «Катюше». Оказавшись в окружении, он, для того чтобы «Катюша» как секретное оружие не попала в плен, застрелил всех своих подчиненных, сам приковался к машине и подорвался. Каково теперь еще живущим членам семьи иметь этих мертвецов вокруг себя? А ведь с одной стороны это воспринималось как героизм и служение родине, а с другой — замалчивалось, не входило в оборот ни культурной жизни, ни общественной рефлексии. А сколько событий происходило вне возможности даже поговорить о них? Что такое война, когда линза историка накладывается совсем близко? Об этом ветераны никогда ничего не расскажут. Тем самым, закрывая и собственную правду, и правду умерших. И если после этого мы

Получается, если вернуться к моей истории, я всякий раз оказывалась в двойной реальности, чувствовала себя заложницей — но чего, самой войны, или героических образов, ей предписанных? И потом, какая датировка этой войны? Ведь дело еще в том, что у нас война не кончалась, по сути, с 1914 года. Гражданская война 1918-21 гг. приняла просто скрытые формы — репрессии безостановочно настигали тех, кто осмеливался критиковать партию и правительство. За репрессиями — война. И дальше в стране, которая опустошалась уже Холодной войной, именно Великая Отечественная стала использоваться для формирования благополучной национальной идентичности. Война — это наша основа. Мы как общество не очень представляем себе, что такое мир. Мы живем, по сути, в состоянии латентной мобилизации.

— Был ли период, когда этот вопрос о сложной самоидентификации разрабатывался не снизу, на уровне частного лица, а как политическая проблема?

— Период, когда все не сводилось к однозначной сентиментальной точке «Спасибо деду за победу»? Это было при Ельцине. В период с 1990-х до 2000-х годов совершалась первая, во многом провалившаяся, попытка публичной дискуссии о том, что такое наша айдентика, что такое лицо России — новое лицо, которое пытались уловить, проблематизируя, в том числе, и отношение ко Второй мировой войне. Ведь победа в войне была достоянием Советского Союза, и вопрос заключался, во-первых, в том, до какой степени мы можем ей наследовать. А

— Какие же уроки или смыслы нужно было извлечь из опыта Великой Отечественной?

— Мне здесь кажется важным выступление на «Словаре войны» философа Михаила Рыклина, который сказал, что наша айдентика должна идти не от опыта той войны и победы, которая далась чудовищными жертвами. Наша айдентика — это опыт лагерей. Отсюда отсчитывается нация. Немцы как нация отсчитывают себя от палачей, всегда помнят, кто их деды, но идентифицируются не с ними, а с жертвами. И теперь Германия — страна тех, кто стоит на стороне жертв, хотя бы официально. Наша страна этого не делает. И в итоге получается общий вывод: именно палачи и обслуживающая их система выиграли войну. Они говорят: «Были репрессированные, или нет, — неважно, мы воевали с внешним врагом». Айдентика страны форматируется через внешнего врага. А это путь к новой войне.

— Как «Словарь войны» может помочь распутать наши отношения с войной?

— На «Словаре войны» мы впервые попытались разобрать механизмы самоидентификации — того, как мы становимся заложниками не памяти о войне, а машины государства, которая в целях сохранения власти делает человека игрушкой довольно примитивных, но работающих схем. Наша задача — осмыслить, как раскручивается война и как ее не допускать. Эта рефлексия существует на Западе, но еще не началась у нас. Мы обратились к людям разных профессий: теоретикам, практикам — журналистам, переговорщикам, философам, художникам, ветеранам недавних войн… И каждый должен был выбрать слово, которое бы отражало — мы особенно с этим работали — личный опыт говорящего. Мы смотрели, как война проходит через каждого, лежит как бы на самом дне его существа, даже если лично он не воевал, а просто затронут «темой». Такой подход позволял навести оптический прибор исследования максимально близко, явить человека как определенный тип опыта. Словарь войны — это в нашем определении «дискурсивный перформанс», «театр», где все участники — настоящие, где все герои — рождаются на глазах вместе с найденной ими темой, с тем словом, которое выбрали для общего словаря. Ибо по нашему убеждению в частной жизни отражается целое. Как я уже говорила — мои детские слезы были частью программы партии и правительства. И именно мои вполне частные слезы вписывают меня в историю СССР. Стоит добавить, что слова и высказывания были не только «наши». «Словарь войны» — международный проект и в его главных двух сессия половина участников приехала

Таким образом, «Словарь войны» создает объемную картину. И если российский участник говорил о подвиге, то участник из Франции, Роман Шмидт, говорил о праве на дезертирство с точки зрения французской философии, а именно отталкиваясь от программного текста Мориса Бланшо. В России дезертирство как тема совершенно не освоена: у нас отказники становились предателями родины и шли в лагеря. Но, не понимая своего дезертира, мы почему-то понимаем французского человека, когда он отказывается воевать, и чувствуем, что он имеет на это право. Что позволяет ему так поступать и не позволяет русскому? Мы задали себе эти вопросы. Наверное, дело в том, что французская литература и культура отвоевала у армии и государства пространство частного вызова и права личности на отказ. Мы говорим не о юридическом аспекте, а как бы о культурной санкции. После Бланшо, Селина у французов она есть.

Про Джеймса Джойса рассказывают, что, когда началась Вторая мировая, он был в полной ярости. «Идиоты, вместо того, чтобы читать мою книгу, они воюют»… В

Война — это не тема, с которой можно быстро расквитаться. «Словарь войны» как раз об этом: мы как группа инвестируемся в вещи длительные и медленные. Мы не можем изобрести одного последнего концепта войны, но мы можем везде ловить войну, потому что она подходит с разных сторон. Понятие войны, как и понятие греха, многослойно.

-Как вы думаете, в чем главное достижение «Словаря войны»? Что ваш проект дал обществу для решения своих проблем?

— Наш результат поиска — понимание, что в каждом из нас есть двойная айдентика. Как, например, в советском человеке обязательно обнаружится айдентика и палача и жертвы.

Во втором «Словаре войны» должна была участвовать правозащитница Наталья Нестеренко. Когда я в первый раз прочитала ее текст, я, к сожалению, поняла, что он не дотягивает до желаемого нами уровня. Мы как кураторы должны чувствовать человеческий материал в высказывании. Инструментом такого высказывания может стать и философия, и история, и кино, и текст — неважно, но мы должны видеть, что у человека есть то, что болит, то, что хочет себя высказать. А вот в тексте Натальи ничего такого не было — он был написан в жанре панегирика, как абстрактное восхваление чеченской женщины. Но придя к Наталье, чтобы сказать о своем впечатлении, я увидела, что, на самом деле, мою собеседницу рассекает какая-то другая история, про которую она молчит. В процессе мы поняли, что ее личная тема не в опыте борьбы за права чеченцев, она в другом.

Наталья происходит из семьи терских казаков — русских, которые живут на территории Грозного. По итогам недавней истории получается, что это люди, которых нет, потому что ни Россия, ни Чечня не могут вместить в свою идеологию такое понятие как «чеченский русский», его априори не существует. История Наташи начинается в тот момент, когда Чечня, делая себя мононациональной и монокультурной территорией, начинает вытеснять все русскоязычное население: не только русских — но и армян, и греков, и евреев… Это делается очень грубо, с убийствами, кражами людей, угрозами. Тогда-то Наташа и приезжает в Россию, становится беженцем, человеком без родины. Следующий шаг: в Чечню идет российская армия, которая творит настолько большие непотребства, что теперь сделать выбор легко — нужно ехать защищать «своих», то есть чеченцев, потому что то, что происходит — уже на уровне государственного преступления. При этом история ее соотечественников, ее собственных родных и близких, испокон веку живущих на Тереке, так и не была проговорена — о них никто не знает, она замолчана и здесь и на Западе. Чеченские русские оказались посередине, в страшном промежутке, в тех поездах, которые курсируют туда-сюда. И к ним присоединялись те обезумевшие, истерзанные люди, солдаты, их матери, журналисты, беженцы-чеченцы, которых Наталья постоянно видела из окон этого поезда. Целая мигрирующая двойная чечено-русская-русско-чеченская промежуточная нация. Люди с двойной и многократно пересеченной, перерезанной войной и болью айдентикой.

Когда готовился текст для «Словаря войны», в нем стали возникать странные персонажи. Например, Наталья говорила о том, как увидела на платформе человека в чеченской папахе, который сидел в окружении милиционеров и

Задача «Словаря войны» как раз в этом и состоит — с помощью работы с травмой создать язык описания, помочь человеку предъявить себя. Найти то самое слово, от которого и пойдет его речь, и вскроется то самое правдивое, что он хочет сказать. Ведь война происходит не только вовне, война происходит и в голове. Мозг не может построить цельную картину мира, не может найти точку отсчета — война именно про это. Почему фронтовики молчат? У них нарушена речь, не в смысле физиологии. У них экзистенциальный шок,

— А был ли, вообще, период в истории, когда бы Россия не находилась в состоянии войны и эта тема не требовала такой острой дискуссии?

— Последний «Словарь войны», который проводился в 2014 году, разрабатывал как раз этот вопрос. Он был приурочен к столетию Первой мировой и состоял из

— Война осуждается обществом, но есть также и люди, которые заражены жаждой сражения. Нельзя не признать, что в войне есть что-то притягательное.

Да, это правда. Военный журналист, либерал Аркадий Баченко, призванный на Первую чеченскую и сам пошедший на Вторую, говорил о той безумной эйфории, которая возникает у тебя в юности, когда ты, например, сам взрываешь дом. Подобное происходит не со всеми, это проявление особого типа личности. В целом война устроена так, что ее первый опыт — это опыт условности мира. Вот дом стоит, а вот ты взял тяжелое вооружение, пальнул — и дома нет. Ты один снес улицу, квартал. Какая подвижка ценностей. После этого будешь верить в оружие больше, чем в недвижимость… И это ощущение, накладывает отпечаток на мирное существование. В своем выступлении «Круг войны» Бабченко очень хорошо описывал, что происходит с оптикой солдата, который вернулся домой. Для него не существует наших понятий. Светские правила — пустой звук. Война дает невероятный опыт именно социального освобождения. И есть люди, которые именно поэтому любят войну. Или же она просто проникает в них так, что выйти из нее почти невозможно. При этом последней, как свидетельствует Бабченко, к человеку возвращается способность любить.

Удивительно, что высказывание клоуна Лео Басси было почти про то же. Смех — такое же оружие, взрывающее все условности. Хороший клоун может обшутить любые самые важные для его зрителя ценности, и против воли зритель будет смеяться. Такой опыт собственного смеха невозможно забыть — ты понял зыбкость своих ценностей, перестал относиться к ним, что называется, dead serious. Разница между клоунадой и войной в том, что для войны, как и для трагедии, говорит Басси, важна завершенность — конец, смерть. Клоун же, как комедиант, доходит до границы, до конца и отступает, или перешагивает, обшучивает сам себя. Он ни за что не будет воевать, потому что воевать — значит полагать ценность чего-то слишком всерьез. Клоун не убивает свою публику, он заражает ее смехом, а мы все равно говорим: «Зал взорвался».

Важно понимать, откуда рождается война. В Доме русского зарубежья висит карта, относящаяся ко времени до Первой мировой войны, где каждое государство дано со своей короной и со своим национальным тотемом: русских олицетворяет медведь, французов — петух. Очень красивая карта. Интересно, что границы между странами проведены на ней характерными кроваво-красными линиями. Так мыслили Европу в то время, граница — это там, где проливается кровь; та территория, которую мы очерчиваем своей кровью. Интересно еще, что, например, у австралийских аборигенов нет понятия «граница». Когда они проходят инициацию, то делают надрез на коже и капают кровью на землю. И это вся кровь, которые они готовы пролить за территорию. И тогда вопрос — кто из нас «дикий»? Люди, у которых нет понятия «колеса», «круга», «границы», или мы — у кого оно есть. В любом случае слово «граница» еще ждет своего истолкователя для «Словаря».

— Но если нет «границы», то на каких основаниях выстраивать себя человеку и государству?

Нам нужно изобрести нейтральные понятия, описывающие общие ценности, о которых можно спорить, но не воевать. Эти понятия должны фиксировать промежуточное пространство: терские казаки — не Чечня и не Россия, но именно они могут стать основой понятийной толерантности. Везде, где ближе к поверхности подходят «сложные» правды — там основа новой политики. Дискурс, который не признает подобных явлений, ведет к войне. Но война — не тот результат, который нам нужен.

Если мы не испугаемся это обсуждать, тогда внешняя парадигма начнет смещаться и будет происходить развитие именно мирного общества — то есть мы сами как общество сделаем следующий шаг. Сегодня необходима такая работа для поддержания мира. Она должна вестись на современном уровне и по очень точной программе, просчитывающей те самые промежуточные понятия, которые, что очень важно, отработав свое, потом должны быть отброшены. Самые хорошие понятия в

Но сейчас в российском обществе наблюдается ровно противоположное: страна, вместо поиска общих понятий, поделилась пополам, на тех, кто «за», и тех, кто «против» политики президента и правительства. И пусть так было всегда, но в последнее время нетерпимость между двумя лагерями заметно возросла. В чем причина этой войны внутри страны?

— Войну рождает страх. Значит, мы можем поставить диагноз: оба лагеря в России сейчас одержимы страхом. Вопрос: каков страх современного российского общества? Существует страх патриотов, которые обвиняют либералов, что они ведут страну к распаду, и говорят, что только мобилизация может сдержать этот процесс. Либералы говорят, что, напротив, это патриоты и консерваторы экономически и культурно загоняют страну в тупик и в войну. Можно сказать, что оба лагеря борются за страну, как они ее понимают. Либералы с ужасом наблюдают приметы возрождения гражданских репрессий, а патриоты боятся вторжения внешнего врага, НАТО, в границы России. Они считают, что есть некая большая мировая война, в которой либералы ничего не смыслят, — война за ресурсы, за будущее, за власть, за «жизненное пространство». Либералы же считают это паранойей, загоняющей нормальное развитие страны в тупик.

В довольно топорной диалектике пропаганды, на общем круге смены понятий именно те, кого мы называем военными патриотами, считают себя настоящими либералами — такими, как Черчилль. А с другой стороны, когда начинаешь разговаривать с либералами, то понимаешь, что в основе их позиции лежит патриотизм. Ведь все хотят, чтобы эта земля процветала, чтобы человек в ней был защищен и счастлив, чтобы шло развитие. И это опять случай двойной айдентики.

— Получается, эта война произошла на уровне сознания. Как же останавливать войну в голове?

— А что такое война в голове? У вас возникает некая идея, которая заливает весь мозг. Вот вас охватил патриотизм — вы других голосов не слышите и забыли, что сами же только что ругались на эту власть. И именно потому, что что-то вытеснено, мысль о страданиях родины все яростней захватывает ваше сознание. Мысль эта не взвешена, по сути это только часть, которая претендует на целое. Поэтому, как следствие, вы становитесь сектантом, сумасшедшим, у вас особое «состояние ума». Или наоборот. Вас охватила жгучая ненависть к государству, к власти, и увидеть, что не все плохое есть следствие действий этого государства, а есть множество совершенно объективных обстоятельств, с которыми вашему государству все равно придется считаться, вы не хотите. Вы не ставите перед собой вопрос о том, что происходит. Нет ли элемента наживы, бесчеловечности в том, как более развитые страны исторически обращаются с более слабыми? Так ли уж замечательны те условия, которые вам как «третьей» стране нужно будет принять, и нужно ли? Для вас это вне сферы вашей ответственности. И вы проваливаетесь в ненависть к тем, кто пытается вам возражать… Надо уметь мыслить промежуточно, теми нейтральными категориями, о которых мы говорили, и задавать себе неудобные вопросы. Надо идти в тяжелой, сложной зоне войны, чтобы войны не было. Не надо кричалкам в голове давать говорить вместо себя. Мир — это трудное искусство.