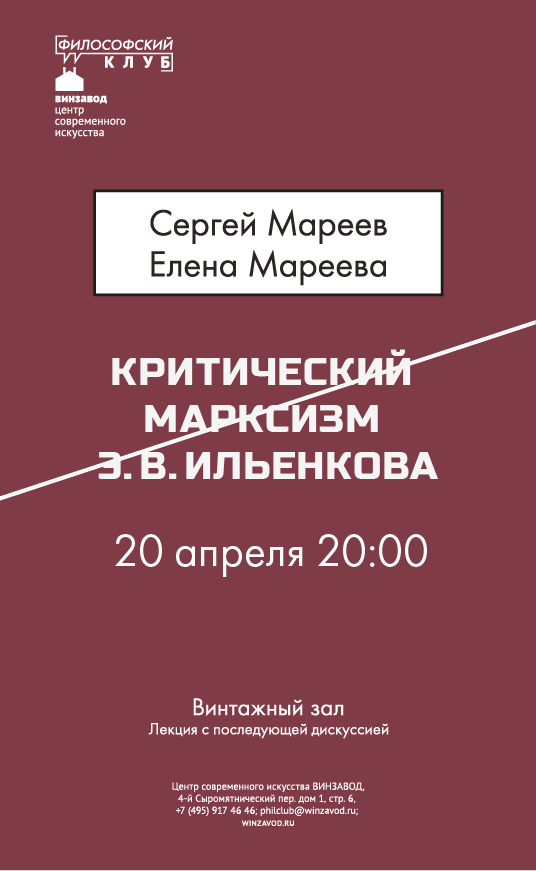

«Критический марксизм» Э.В. Ильенкова

Работы советского марксиста Эвальда Ильенкова больше известны на Западе, чем в России. Там в нем видят, прежде всего, создателя культурно-исторической теории деятельности (Cultural Historical Activity Theory — CHAT), наряду с советскими психологами Л.С. Выготским и А.Н. Леонтьевым. Известен он в связи с «Загорским экспериментом», в итоге которого четверо слепоглухих воспитанников Загорского интерната окончили МГУ, а А.В. Суворов стал доктором психологических наук. Кто-то помнит, что Ильенков предложил марксистскую трактовку проблемы идеального во втором томе фундаментального издания «Философской энциклопедии», которая вызвала не только отторжение у философского «начальства», но и бурную полемику в 60-70 гг., и известную критическую реакцию со стороны М.А. Лифшица, также причисленного к «критическому марксизму» (или «творческому марксизму») в рамках советской философии.

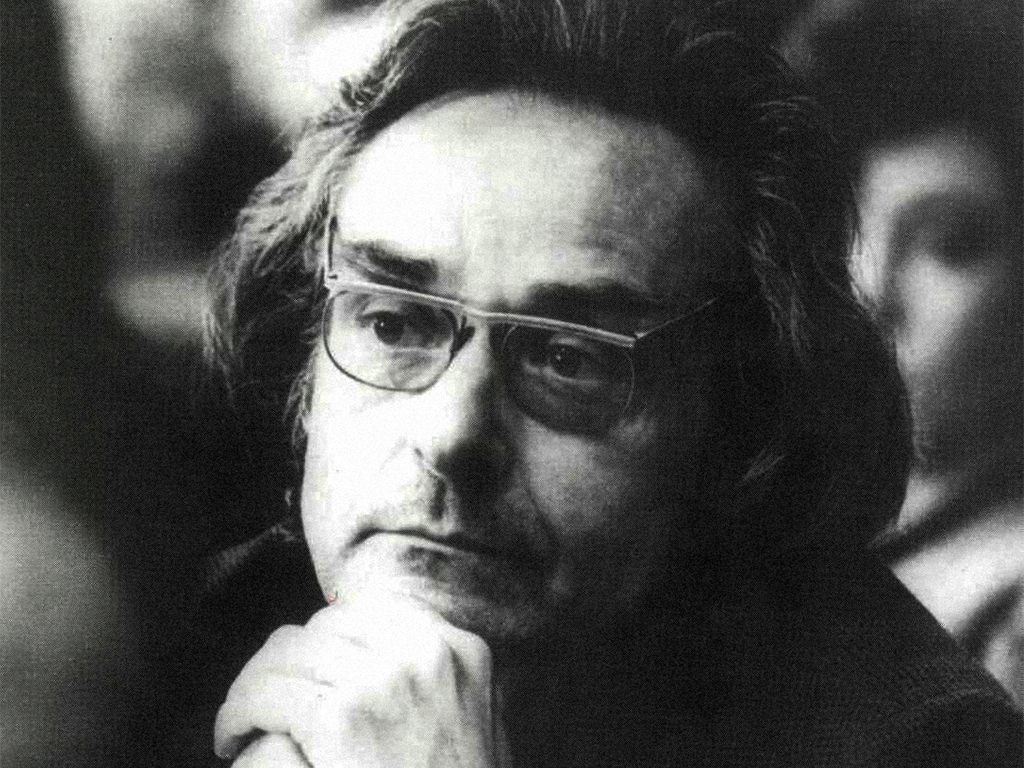

Но это все фрагменты целостного учения Ильенкова, трагическая гибель которого, несмотря на домыслы, вовсе не означала его разочарования в марксизме. О том, каковы социальные и философские основания его учения, расскажет его ученик, один из организаторов «Ильенковской школы» доктор философских наук Сергей Мареев. Речь пойдет не только о понимании Ильенковым предмета марксистской философии, которое в 1955 году привело к официальному обвинению в «гносеологизме» и изгнанию Ильенкова с философского факультета МГУ. Его позицию не понять без работ в области истории философии, где Ильенков доказывал, что собственным предметом философии всегда было Мышление, его основные формы и законы, в связи с чем его, кстати, обвиняли в «гегельянстве». Но Платон, Спиноза, Гегель для него не были лишь духовным антиквариатом.

Лучше всего основные моменты творчества Ильенкова прорисовываются там, где оно погружено в духовную ситуацию периода советской «оттепели» и «застоя», когда его критиковали с разных сторон: и официальные «диаматчики», и те друзья, которые «уходили» от марксизма в сторону экзистенциализма, герменевтики и т.д. Полемика, которая развернулась по поводу его концепции идеального, шла на фоне усиления влияния в «диамате» вульгарного понимания сознания как функции мозга. Естественнонаучному пониманию сознания, которое ныне стало популярным на почве аналитической философии, Ильенков противопоставил объяснение специфики идеального из характера материально-преобразующей деятельности человека — труда. Его концепция идеального имела антипозитивистскую направленность. В работах Ильенкова по диалектической логике также обнаружилось его расхождение с официальной версией диалектики как общей теорией развития, отчего книга «Восхождение от абстрактного к конкретному в

В свете впервые опубликованных в 50-х гг. Марксовых рукописей 1844 г. он делал акцент на формировании человека как творческой индивидуальности, что в «предыстории» происходит в отчужденной форме. Несмотря на популярное противопоставление раннего Маркса-гуманиста позднему Марксу — экономическому детерминисту и идеологу пролетариата, Ильенков исходил из идейного и методологического единства творчества Маркса, а также Маркса и Ленина. Последняя книга Ильенкова была о работе Ленина «Материализм и эмпириокритицизм», в которой он оценил пафос противостояния позитивизму в философии и науке, за что его, кстати, критиковали уже в перестроечные времена, оценивая — как заигрывание с философским официозом. Но Ильенков противопоставлял не Маркса Ленину и не Маркса самому себе, а марксистскую теорию и практику строительства социализма в СССР, которую опять же не осуждал от имени абстрактного гуманизма, а объяснял с позиций марксова конкретного историзма.

Доктор философский наук Елена Мареева дополнит выступление Сергея Мареева анализом взглядов Ильенкова в области эстетики. Ильенков не был «эстетиком» в том профессиональном смысле, какой вкладывали в это слово в философии ХХ века. Как в других случаях, он исходил из классической философской традиции, в которой идеалы Истины, Добра и Красоты еще не стали добычей узких специалистов.

Исторический материализм Маркса, утверждал Ильенков, отличается от других форм материализма тем, что даже пять основных человеческих чувств поняты как продукт истории, а не дар матушки-природы. Но человек отличается также высшими духовными чувствами — художественным вкусом, нравственным чувством, чувством возвышенного, любовью в ее собственном духовном смысле. И это не предполагает дополнительных физических органов. Высшие духовные качества предполагают не иные органы, а иные способности человека, которые формируются культурой как пространством общения людей.

Ильенков оставался верен философской классике, исходя из того, что искусство культивирует универсальную способность воображения, которая лежит в основе любого творчества — художественного, научного, технического и пр. Приняв сторону Гегеля в его споре с Шеллингом о природе интуиции, он доказывал, что за ней скрывается та же деятельность воображения, а потому научная и художественная интуиция — не уникальный талант гения, а общий принцип разумных действий человека, включая уровень элементарного чувственного восприятия.

«Чистая форма и мера вещи», выделенная трудовой деятельностью, утверждал Ильенков, опираясь на Рукописи 1844 г. Маркса, является исходной «клеточкой» эстетического. Но при этом он был согласен с Кантом и Фихте в том, что не существует во «внешнем мире» палаты мер и весов, где хранится мера человечности. Нравственный и эстетический идеал не даны человеку извне — как абсолютная божественная или природная мера, а формируются как закон деятельного отношения человека к природе и самому себе, за что, «умный материализм» Ильенкова в советское время отождествляли с идеализмом.

На лекции будет представлена новая книга С. Мареева «Э.В. Ильенков: жить философией» (М., Академический проект, 2015).