Два лика антиутопии: Киберпанк.

В лице стимпанка антиутопия смотрит в прошлое в надежде обрести там смыслы и границы. Другое же лицо антиутопии обращено в будущее, стремительно увеличивающее количество причин для беспокойства. Уже сегодня мы сталкиваемся с ними. И в завтра нас не ждет чудесное разрешение проблем, как это ни трудно признать. Это собственно и есть киберпанк.

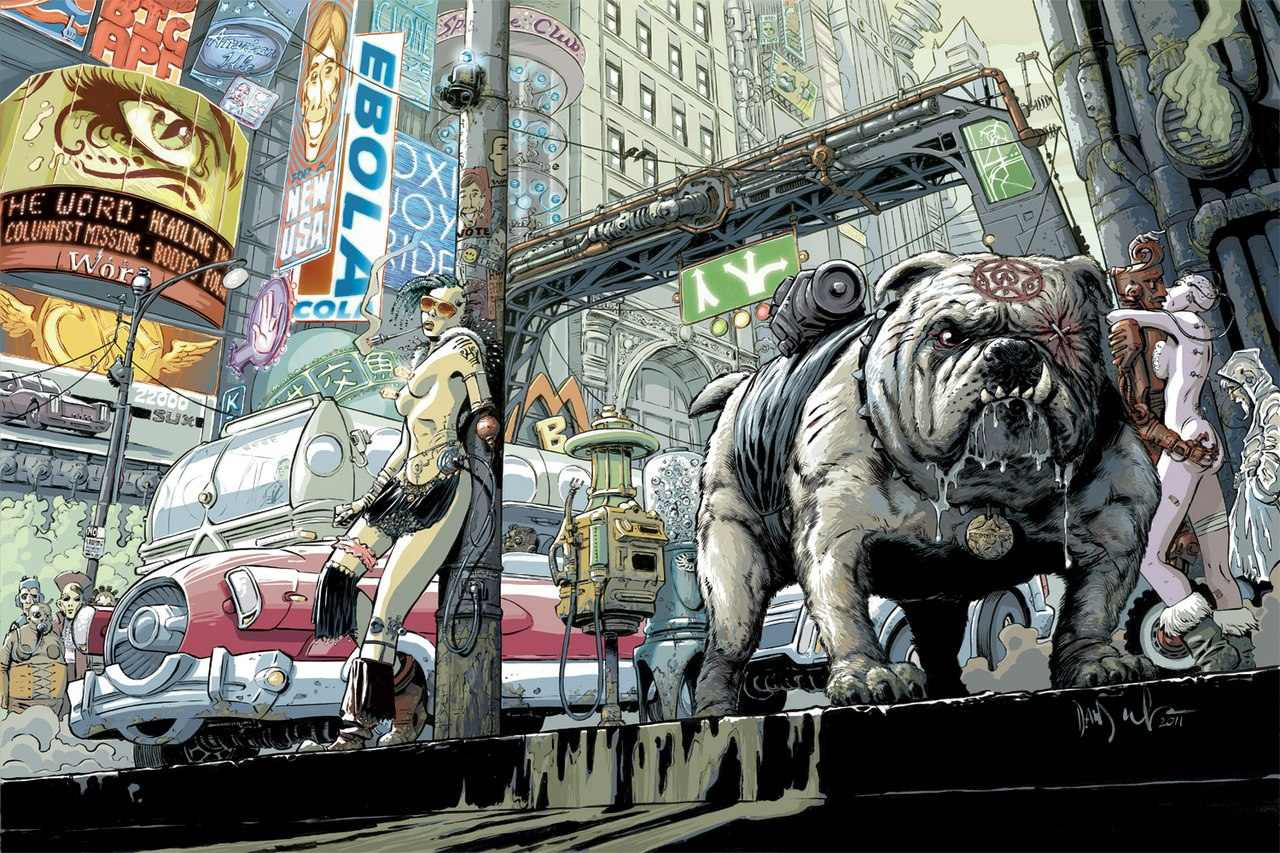

Киберпанк — это одновременно жанр sci-fi, иллюстраторская стилистика и антиутопическая модель общества. Стилистика киберпанка разнообразна, но в основе лежит общество с высоким уровнем глобализации за счет развитых технологий (информационных, кибернетических, генетических и т.д.). В качестве привычного места действия выступают постиндустриальные страны с явными проявлениями в жизни общества клановости или нового трайбализма. По многим параметрам такое место напоминает залитые неоном японские мегаполисы 80-90х годов и одновременно криминализированные, в прошлом индустриальные города американского севера (вроде современных Чикаго и Детройта). Время от времени в фокусе возникают места, напоминающие пустыню Мохаве или трущобы Мумбая. При этом города будущего в силу глобализации внешне похожи друг на друга как близнецы.

Антиутопический элемент в киберпанке возникает за счет более или менее явного (в идеале — предельно резкого) зазора между развитыми возможностями этого мира и обществом, переживающим либо глубокий упадок и дезорганизацию, либо радикальные перемены. В ряде сюжетов это особенно заметно в сугубо реакционной политике властных структур: попытки что-то исправить и проконтролировать выливаются в тотальные репрессии или спазматические тактические решения, не поспевающие за реальностью.

Общество существует без четких границ, определяющих кто есть кто и что от него ждать, поэтому среди людей царят нервозность, подозрительность и нередко эскапизм. Даже представления о высших уровнях социума (главы корпораций, мегазвезды симстима или величайшие киберконструкторы) не дают четкой структуры. Равно как понимание опасности определенных лиц и групп не способно помочь в выработке ясной и бесконфликтной линии поведения для персонажей этого мира. Цветущее разнообразие такого общества иногда подчеркивается наличием несходных рас, всевозможных гибридов и антропоморфов или несоизмеримых социальных групп (отличающихся не по статусу и доступу к благам, а по физиологическим возможностям и базовым представлениям о реальности).

киберпанк — это (анти)утопия профессионализма

Сложность сопровождается сильной тенденцией к упрощению и редукции. В некотором смысле это часть ответной реакции на непрозрачность мира. Это могут быть как бинарные схемы («свой-чужой», «опасный–неопасный»), так и биотехнологический редукционизм, описывающий чувства как действие химических веществ, мотивы как поведенческую привычку, а идентичность человека и сознание как набор изменяемой и переносимой информации. Стремление все прагматически посчитать, измерить и предсказать сталкивается со случайностью, и таким образом возникает новая полу-хаотическая сложность.

Контрасты и перепады на фоне неустранимой теневой стороны жизни сближают киберпанк со стилистикой нуара. В образе города все тот же контраст высоты и дна (даже в

В 1983 году слово «киберпанк» использовал Брюс Бетке в своем рассказе. Еще раньше Уильям Гибсон опубликовал несколько известных рассказов в журнале «Cheap truth». В дальнейшем произведения Гибсона, Стерлинга, Бира и других были объединены этим термином. При этом Гибсон считал, что выделение киберпанка как особого жанра приведет только к появлению бездарных подражаний, копирующих внешний антураж. Сам он настаивал на том, что в его произведениях ценна только литературная часть — характеры, сюжет и ситуации, новые идеи и смыслы. В этом смысле визуальную составляющую киберпанка создали кинематографисты и художники комиксов. Например, Ридли Скотт и команда, работавшая над «Бегущим по лезвию». Гибсон даже признался, что визуальный ряд этого фильма поразительно точно совпадал с его представлениями. Причем сам он на момент написания первых рассказов никогда не был в Японии и в своих текстах использовал впечатления других людей, побывавших там (а Ванкувер, где он жил, в 80-е мало походил на город киберпанка). Стоит упомянуть и другой фильм, вышедший в том же 1982 году — фильм «TRON» Лисбергера. В дальнейшем киберпанк расширял свое смысловое пространство во многом за счет ироничного и критического отношения к первоначальным идеям. Однако и в посткиберпанке сохраняются основные векторы размышления, касающиеся управления, инвазий и дезориентации субъекта в мире технологий.

Парадигмой героя здесь является хакер, «ковбой консоли». Это умный, но несколько сломленный, подчеркнуто негероический человек, вынужденный бороться за место под солнцем. Это человек с некоторым «но»: всегда второй, всегда богатый опытом травм и неудач, нежели успехов, всегда знающий меньше, чем нужно или хотелось бы. Существуют и другие персонификации, вроде ученого, военного специалиста или даже простого клерка, но и на них лежит та же печать. В посткиберпанке возникает обратная тенденция: теперь герой — один из лучших, он вписан в систему и часто выступает как ее защитник (против хаоса, воплощенного в хакерах, террористах, нелояльных и проч.). Однако даже в такой роли главный герой посткиберпанка остается человеком с ограничением или триггером. В любой момент он может либо обратиться во врага Системы, либо обнаружить что он совсем не тот, кем себя считал. Как говорилось в фильме моего детства: «У каждого есть своя кнопка».

Соответственно киберпанк — это (анти)утопия профессионализма. В этом мире основное внимание уделено узким специалистам, людям ограниченного применения, все прочие — даже не статисты, а едва различимая масса. Причем, если говорить об ученых, то очень часто это специалисты в областях, которые традиционно считаются недоступными человеку — это конструкторы и редакторы воспоминаний, создатели сверхлюдей, дизайнеры органов, тканей и генов, творцы «Матриц» и исследователи подпространств и других измерений. Фактически это атеистический мир, в котором Бог лишен функции высшего творца. В то же время человечество, получив в руки большие возможности, взвалило на себя и неимоверную тяжесть ответственности, с которой оно явно не справляется.

киберпанк и есть та реальность, в которой с людьми можно проделать почти все то же, что и с лабораторными крысами

Главный герой киберпанка — это новая версия «мыслящего тростника» Паскаля. В своем мироощущении это даже не винтик системы, это подопытная крыса. Брюс Стерлинг в эссе «Киберпанк в 90-е» весьма точно это выразил, сказав, что киберпанк и есть та реальность, в которой с людьми можно проделать почти все то же, что и с лабораторными крысами. В то же время он — человек, потенциально обладающий способностью противостоять и обыгрывать Систему (а порой и тягающийся с Создателем).

Но эта потенция совсем не похожа на свободу. Одна из любимейших для меня деталей в киберпанке — это понимание, что герой не свободен от Системы, он всегда у нее на крючке. По-разному понимая эту деталь, одни авторы больше внимания уделяли эротике и гедонизму в обществе будущего, другие — наркотикам и фармакопее, третьи — проблеме поддержании жизни и бессмертия. И хотя тема влечения к киборгам, обладающим человекоподобной внешностью, имеет в себе нерв правдоподобия, увы, следует отметить, что в большинстве сюжетов история такой любви введена искусственно. Можно также предположить, что в описаниях зависимости персонажей, немалую роль сыграл опыт увлечения компьютерными играми самих гуру киберпанка.

По своей психологии киберпанк — это параноический мир, в котором почти все крутится вокруг контроля и информации, вокруг защиты и нападения. Изюминка в том, что определить врага и его оружие здесь часто сложнее, чем противостоять им. Авторы киберпанка очень точно схватили особый модус, в котором протекает чувство незащищенности современного человека. Это не просто нехватка безопасности, это еще и гиперчувствительность, оборачивающаяся аллергиями, психическими расстройствами и новыми формами ограничений (такими как толерантность, здоровый образ жизни, позитивная дискриминация, борьба с харасментом, сексизмом, эйджизмом и проч.). В некоторых героях киберпанка эта черта доведена до предела — это люди без кожи, нуждающиеся в искусственных оболочках. Киберпанковая одежда, защитные скафандры и экзоскелеты, системы наблюдения и безопасности, зашифрованная информация и методы идентификации, интерфейсы и визуализации виртуальной реальности, частные армии корпораций, наемники и боевые роботы — все это лишь различные воплощения двух функций, защитной и иммунной. И прежде всего у людей такого будущего разрушен иммунитет, который им давала культура и смыслы.

Кстати, что касается костюма и вообще внешних элементов, то в этом киберпанк оказался весьма гибким жанром. Возможно, для первых произведений цветастый хайер, выбритые виски, куртки-косухи, гриндерсы, искусственная конечность на сервоприводах и провода, воткнутые в голову — были обязательны, но в дальнейшем герой мог быть каким угодно: хоть киборгом, хоть обычным парнем в худи с компактным хакерским гаджетом в кармане.

В

Мир будущего — это крайне неуютное место, нечеловекоразмерное. Пространства здесь либо слишком малы (скученность трущоб, жилые капсулы и т.д.), либо слишком велики (огромные залы богачей, безразмерное киберпространство или свалки-пустыри и каменные джунгли безразличных небоскребов). То же самое касается и персонажей. Среди друзей и врагов протагониста едва ли не большая часть — это нечто неживое или частично искусственное: недружелюбный AI, бездушные дроны и роботы, пластиковые (в прямом и переносном смысле) киборги и люди с имплантами, даже цинично-расчетливые работники корпораций воплощают в себе мертвую логику капитала. После такого от любого стимпанк-персонажа, даже если это сумасшедший маньяк-ученый с огромной гидравлической клешней — прямо-таки веет теплотой и ламповостью. Тема холодности и искусственности всего окружающего, в сюжетах часто подчеркивается дополнительными деталями. Например, игра Blade Runner с первых кадров рассказывает о том, что после третьей мировой почти полностью исчезли животные и насекомые (оставшиеся стали очень дорогим эксклюзивным товаром). У главного героя есть собака, но это, конечно же, репликант от корпорации Тайрэл.

Киберпанк в своем лучшем воплощении — это всегда антиутопия, потому что он ставит себе двойную задачу: создать пространство, в котором человек будет сочувствовать и переживать, но одновременно с этим думать. И в отличие от предшественников данный жанр умел возбуждать симпатии и идеи без излишнего многословия: небольшими намеками, ремарками, короткими дополнениями. Список тем, которые он рассматривает, довольно велик, поэтому обращу внимание только на пару важных моментов.

В первую очередь, киберпанк с неподдельным интересом исследует формы общества и государства (ни стимпанк, ни оптимистичный sci-fi до 70х не могут похвастать таким разнообразием). Конечно, классическим местом действия является ситуация упадка государства и беспрецедентного усиления корпораций. Эдакий «State low. Corp. high», в котором реальная власть принадлежит клановым структурам (дзайбацу) и синдикатам. И

Социальная тематика в фантастике со временем приугасла. Посткиберпанк, в т.ч. нанопанк, гораздо в большей степени переключился на глобальные проблемы и страхи, вызываемые наукой. Яркие примеры этого перехода от социальной и политической повестки к апокалиптическим предзнаменованиям, можно увидеть в романе Пола Ди Филиппо «Рибофанк» (1996) или в недавнем фильме «Превосходство» (2014), где на разный манер используется гипотеза Дрекслера о «серой слизи».

В культурной составляющей воображаемого общества киберпанк оказался не столь силен. Гибсон и сотоварищи сделали ставку на субкультуры и племенное мировоззрение, в чем явно угадывается экстраполяция общества 70-80х. Именно в эти годы возникла большая часть субкультур ХХ века: начиная от граффити, паркура и ролевиков и заканчивая стрейтэджерами и хакерами. Улица и первые объединения в Сети (Fido, эхоконференции, Usenet) порождали множество движений, банд и группировок, часто однодневок. Это вызывало у некоторых идею о том, что подобная социальная фрагментарность и есть новый этап, следующий после массификации общества. Например, в мирах Гибсона новые субкультуры возникают и исчезают десятками, словно новые виды животных в среде с ускоренной эволюцией. Вот классический фрагмент из «Нейромансера»:

Первого «нового» Кейс увидел через два дня после просмотра обзора, подготовленного «Хосакой». «Новые», как он рассудил, были осовремененным вариантом «Больших ученых» времен его собственной молодости. В ДНК молодежи Мурашовника, очевидно, было заложено нечто такое, что хранило в себе и с определенной периодичностью воскрешало различные типы короткоживущих субкультур. «Новые пантеры» были новой версией «Больших ученых», с поправкой на технологию софтовых микромодулей. Появись все это лет на

Первый их представитель, объявившийся перед Кейсом в дверях чердачных апартаментов с коробкой дискет от Финна, оказался очень вежливым юношей по имени Анжело. Его лицо, узкое, симпатичное, с гладенькой кожей — пересаженная ткань, выращенная на коллагене и полисахаридах из акульих хрящей, — было, тем не менее, одним из самых жутких произведений пластической хирургии, какие Кейс видел за свою жизнь. Когда Анжело улыбнулся, явив бритвенно-острые клыки какого-то крупного хищника, Кейс испытал облегчение. Трансплантация зубных зародышей — такое он встречал и раньше.

Однако на сегодняшний день отношения между унификацией, субкультурами и стремлением к уникальности не столь однозначны. Умеренный оптимизм в отношении имплантации сохраняет во многом за счет красочных обещаний, касающихся модификации тела. Хотя тема срастания человека с технологией остается популярной и в фантастике, и в дизайне, и в новейших разработках.

Не может киберпанк обойтись и без лингвистических экспериментов, характерных антиутопиям того времени (например, совсем не киберпанковые «Заводной апельсин» Бёрджеса или «1984» Оруэлла тоже используют этот прием). Тексты рассказов пестреют научными терминами и специфическим слэнгом, а в самом мире обычно говорят на спанглише, чинглише или каком-нибудь ультраволяпюке, сочетающим иероглифы, кириллицу и латиницу. Более всего отличился Кэндзи Сиратори, написавший роман «Кровь электрическая» с использованием слов и грамматики 4х языков (латынь, японский, английский, С++). Джойса он, конечно, переплюнул, ибо прочесть это можно будет только на следующем витке гибридизации человека с компьютером.

Сегодня киберпанковская стилистика и мотивы прочно обосновалась в компьютерных играх и дизайне. При этом стоит оговориться, что среди игр немногие целиком и полностью выдержаны сюжетно и визуально в духе киберпанка. На 100% программу отрабатывают только единицы, вроде старенького Syndicate, Blade Runner, Код доступа: РАЙ, Deus Ex, EYE Divine Cybermancy, Remember me, а также несколько аниме-игр, инспирированных Ghost in the Sell (например, шутер Oni). Гораздо чаще элементы киберпанка можно увидеть в играх о ближайшем и далеком будущем, которые напрямую не связанны с темой антиутопий (Mass Effect, Dead Space, Starcraft, X-Com, Halo Warhammer 40K, Red Faction, Prototype, Borderlands и множество других). Фактически, это привело к тому, что порой кажется, что современный посткиберпанк все больше развлекается тем, что фотошопит девочек, делая из них киборгов, да рисует новые виды брони и оружия. Впрочем,

В целом же можно констатировать, что киберпанк стал неким общим местом в нынешней фантастике, повлияв на футуристику, урбанистику, социальную философию, дизайн. Как жанр литературы он преуспел не только в предсказании технологий и гаджетов, он также весьма точно описал специфику современной психологии. Прежде всего, речь о мощнейшем перекосе в восприятии себя и собственных выборов. В киберпанке, как и в современном западном мире: гиперценность личного выбора, самокопание и постоянный стресс по поводу успешности выборов — это лучшее средство от обращения к социальным проблемам. Социальных последствий выборов просто не существует, как и вообще социума, если мы озабочены только собой. Т.е. как и предшествующая ему фантастика 70-х, киберпанк оказался слишком сильно привязан к экзистенциальной проблематике в ущерб социальной. Пафос антиутопии какое-то время позволял жанру удержаться от превращения в чисто развлекательный, и все же по большому счету он сошел на нет. Будучи привязан именно к психологии (мечтам и страхам среднего горожанина), киберпанк в итоге уступил место фантазиям о постапокалиптическом будущем.

В любом случае киберпанк был значительным событием, в том числе и потому, что он действительно наступил. Все мы сегодня живем обществе, которое можно описать как мягкая версия киберпанка, в котором большая часть людей выбрала быть не хакерами, а пользователями. И возможна эта инертность и неамбициозность масс, предотвратила ряд худших последствий, которые описывала киберпанк-антиутопия. Who knows?