Джонни-мнемоник на стимуляторах: гонзо-заметка об образовании будущего

В начале года журнал «Мир фантастики» предложил мне сделать серию текстов о будущем. С согласия редакции, публикую здесь свой первый текст из серии, посвященный образованию и вышедший в мартовском номере («МФ» №186).

Некоторая степень беспокойства о будущем — узнаваемая черта обществ современного типа. К рубежу ХХ века оно превращается во вполне осязаемую тревогу о дне завтрашнем. Любопытно заметить, что именно в те моменты, когда мир начинает быстро меняться, особую актуальность приобретает тема образования. Видимо, люди не хотят отставать от прогресса. Так насколько ценным завтра окажется всё, чему мы учим сегодня?

Есть несколько тем, в которых едва ли не каждый мнит себя специалистом, и одна из них — обучение и воспитание. Возможно, поэтому претензии к школе были всегда, причём прямо противоположные: одни обвиняют её в отставании от жизни, другие — в непочтительности к классике и забвении старых добрых традиций. Как бы то ни было, сегодня в вопросе об образовании тесно переплетены современные технологии, почтенная история и футурологические прогнозы.

Чтобы представить, как станут развиваться образовательные технологии и практики в будущем, нам стоит сперва сделать шаг в прошлое. В недалёкое прошлое научной фантастики и ретрофутуризма — время, когда люди скорее фантазировали, чем анализировали. Это позволит проследить тренды, идущие из прошлого в настоящее, и разглядеть тропинки, уходящие в тень завтрашнего дня.

Жми на кнопку

Западная культура веками уповала на устную передачу знаний. Философ Пифагор заставлял новых учеников сидеть за ширмой и слушать его речи, а Платон устами одного из персонажей в диалоге «Теэтет» сетует на изобретение письма — мол, оно расслабит память людей и сделает их неспособными к настоящему обучению. Вплоть до конца XIX века школа и университет главным образом требовали от учащегося вслушиваться в речь обладателя знания. Даже эпоха Просвещения, прославлявшая печатное слово, в целом не изменила многовековую практику обучения — разве что породила такую странную вещь, как учебник (это почти как книга, но с разжёванными и разбавленными идеями). Но к рубежу XIX–XX веков скачок знаний во многих областях науки и жизни привёл к тому, что важность школ выросла на глазах, как и срок обучения, который растёт до сих пор — от 2–4 и 6–8 лет в земских школах XIX века до 11–12 лет в современных. Поэтому узревшие тенденцию проницательные фантасты и

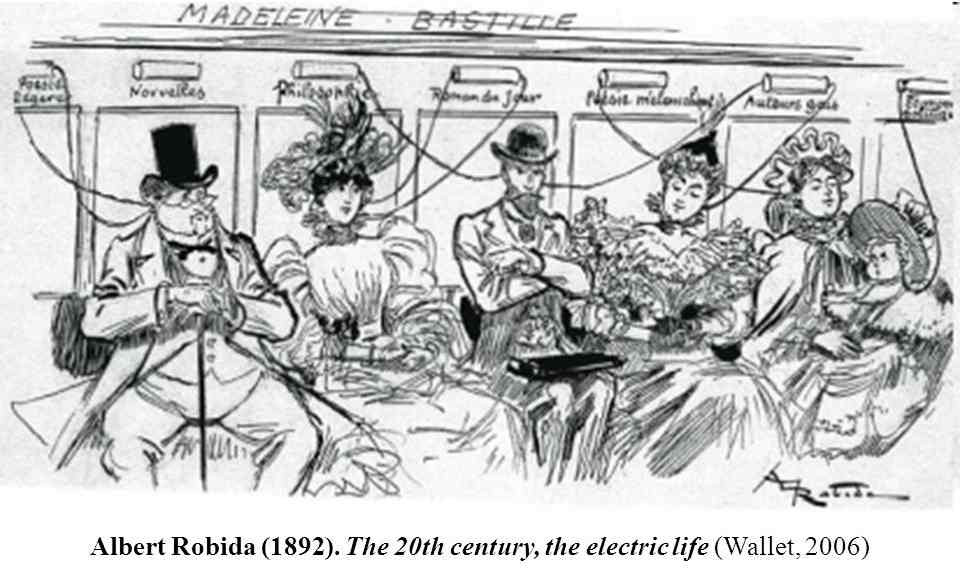

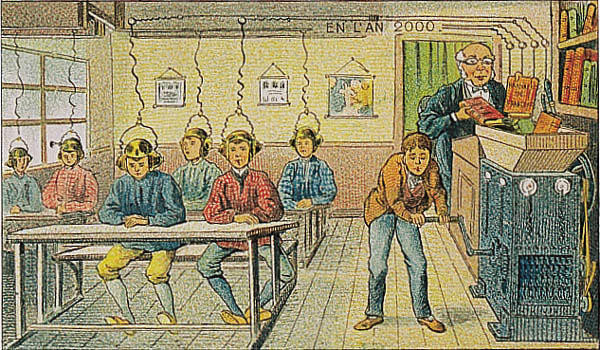

Ещё в конце XIX века известный иллюстратор Альбер Робида напрямую связал электрификацию быта с возможностью постоянно получать информацию (хотя обучение и развлечение у него ещё не разделены). Так, на одном из рисунков 1892 года мы видим пассажиров, которые в салоне транспорта могут подключиться к разным «каналам» под названиями «легкая поэзия», «философия», «новеллы», «светский роман» и так далее. Решения авторов той эпохи по-своему очаровательны, но, увы, недостижимы: ни чудесные таблетки, ни гипноз или животный магнетизм, ни буквальная переработка книг в электросигналы (как на известной иллюстрации Вильмара) не способны передавать знания.

Детская мечта не тратить время на постылую школу, конечно, ещё долго будет вдохновлять многих: в конце концов, лень — двигатель прогресса. Уже в фантазиях конца XIX века различим вектор поиска: обучение в будущем должно стать быстрым, удобным, доступным и, как добавят в наше бурное время, актуальным.

С распространением радио в странах Европы и США оформился новый и теперь уже вполне реалистичный тренд: образовательный процесс должен быть наглядным и транслируемым. Например, в 30-х была предложена схема образовательного ТВ будущего: с профессором, говорящим в микрофон, и с видеоснимающим устройством напротив ещё традиционной меловой доски.

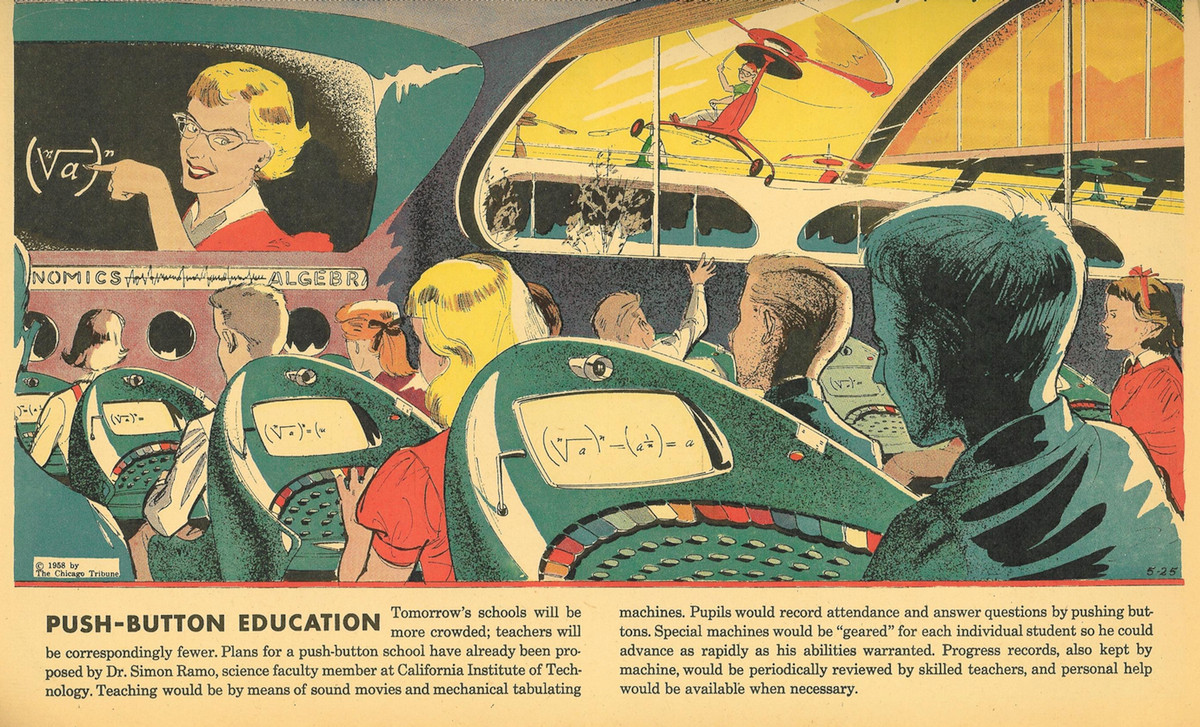

Первая идея — наглядность — получила своё воплощение в уже набившей оскомину идее визуального сопровождения. Современные школа и университет буквально помешаны на идее всё превратить в доступные и понятные картинки (о проблематичности такого подхода скажу ниже). Идея с трансляциями логично привела к развитию записывающих технологий и проектов дистанционного образования. В 50-х в США произошёл бэби-бум, и школ стало не хватать. Ученый Саймон Рэмо откликнулся на эту проблему и предложил концепт под названием «кнопочное образование» (push-button education). В известной иллюстрации 1958 года, сделанной Артуром Радебо для Chicago Tribune, мы видим изображение такого класса будущего. В основе этой «дистанционки» — звуковые фильмы и механические печатные машинки; Работы учащихся оцениваются автоматически, однако сохранённые отчёты периодически отправляются на проверку высококвалифицированным преподавателям. В другой своей «фантазии» Радебо предлагает библиотеку будущего, где на носителях совмещены звук, текст и видео, а проецируется всё это прямо на потолок.

Глубинное обучение

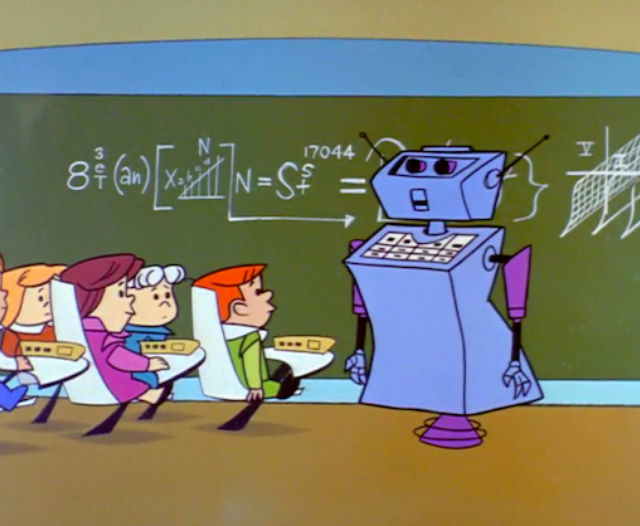

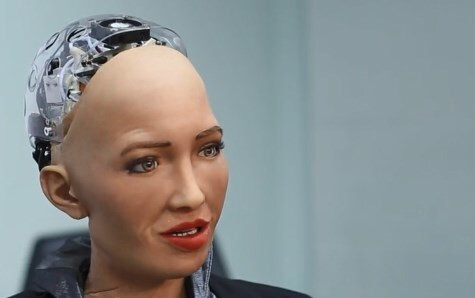

В 50-е появилась и ещё одна идея, актуальная поныне, — замена учителя роботом. Задумка была в том, что робот никогда не ошибётся в воспроизводстве точной информации, человеческая же память несовершенна. Как заметил однажды Артур Кларк, «любой учитель, которого может заменить компьютер, должен быть им заменён». Забавно, что в мультфильмах и фильмах о будущем почти вплоть до 90-х подобные роботы говорят специфическим голосом — монотонным, металлическим, с

Начиная с 70-х годов уповать стали уже не на роботов, а на искусственный интеллект. Несмотря на то, что создание полноценного («сильного») ИИ оказалось чертовски сложной задачей, программы попроще, вроде чат-ботов с самообучающимися алгоритмами, уже способны справиться с тем, что прежде было под силу только человеку. В 2016 году группа Georgia Tech создала первого ассистента для преподавателей — Jill Watson; по сути, это был чат-бот, который отвечал на вопросы студентов (не знавших, что общаются с программой). Впрочем, учитывая, какие вопросы обычно задают преподавателям, по ответам и в самом деле не поймёшь, человек это или наскоро написанный бот.

Вероятно, именно эта линия будет активно развиваться и дальше. Например, методы deep learning («глубинного обучения») позволяют надеяться, что в скором времени машинный перевод позволит снять языковые барьеры при чтении — если не художественной литературы, то по крайней мере учебников. С методами data mining («добычи/глубинного анализа данных») связаны многие сегодняшние представления о будущих профессиях. Во многих прогнозах — например, в «Атласе новых профессий», созданном на основе мнений работодателей, футурологов и авторитетных форсайтеров, то есть исследователей трендов, — есть общее место: идея об интеграции творческих и аналитических способностей человека с алгоритмом, собирающим разного рода данные. Иными словами, в большинстве отраслей — от строительства до моды и от медицины до финансов — будет востребован тандем из сложной программы (ей поручат поиск и сбор данных, вычисления, анализ и прогнозы) и принимающего решения специалиста. Такой новый вариант раба и господина. Может поэтому фантастика так часто запугивает нас бунтом машин с искусственным интеллектом?

В итоге наше будущее, скорее всего, будет чем-то напоминать вселенную игры Mass Effect, где настоящий ИИ под запретом, зато почти каждый пользуется ограниченной версией — ВИ (виртуальным интеллектом). Уже сегодня для многих из нас привычны самые разные напоминалки, планировщики и личные базы данных — от телефонной книжки до подборки интернет-подписок. Кто знает, насколько далеко зайдет этот процесс? Может, в будущем придётся заботиться не только о собственном образовании, но и об обучении своих программных оболочек?

Отнюдь не радужные перспективы

Стоит заметить, подобный сценарий в разы усложняет задачу образования: для обучения системному и критическому мышлению, а тем более творческим и коммуникативным навыкам не существует универсальных методик. Люди, может, не во всём уникальны, но

С развитием технологий в 1980–2000-е годы, как и в годы промышленной революции, снова остро встал вопрос об исчезновении старых профессий. Впрочем, проницательные люди задумались об этом заранее. Айзек Азимов ещё в 50–60-х размышлял, как этичнее всего поступить с «лишними» людьми (теми, кого вытеснят автоматизация и роботизация), а исследователи современной культуры Маршалл Маклюэн и Элвин Тоффлер в 70-х подчёркивали, что в экономике ближайших десятилетий важно будет переучиваться. В 1970 году Тоффлер весьма точно предсказал важную проблему будущего — футурошок, то есть психологическую реакцию человека на слишком стремительные изменения в мире. Нервная система, перегруженная изобилием информации, стимулов и стрессов, будет вынуждена защищаться, что приведёт к депрессии, тревожности и апатии. И действительно, в последние двадцать лет люди, имеющие доступ к сотням ресурсов, книг и учебных курсов, чаще всего жалуются на отсутствие или сбои мотивации. Эта проблема посложнее многих: как минимум, давно известно, что простыми советами в духе позитивной психологии она не решается.

Скажу здесь пару слов и о визуальном сопровождении образования — ведь именно его вы, скорее всего, увидите, загуглив что-нибудь про «образование будущего». Например, это будут школьники, что-то рисующие неоновыми линиями в AR (дополненной реальности), или студенты, радостно уставившиеся в планшеты, большие экраны или специальные очки. Это, конечно, большой скачок по сравнению с тем, чтобы разглядывать меловую доску или лист бумаги. В визуализации обучения многие увидели буквально панацею от скуки и затруднений в понимании.

Первоначально изображения были важны для обучения не особо грамотных людей. Затем визуальность стала распространяться как хорошее средство убеждения: образ всегда воспринимается менее критично, чем текст. Сегодня диаграммы, схемы и другую инфографику ценят за лаконичную подачу. Ну и, само собой, графический интерфейс сильно упростил использование компьютерных программ (слава Дугласу Энгельбарту!).

Однако на запоминание это влияет очень мало, вопреки популярному до сих пор мифу о «конусе обучения» Эдгара Дейла. Эта «теория», принятая без серьезных исследований и распиаренная журналистами, привела к повальной моде на презентации, ролевые игры и разноцветные маркеры. Так называемые «новые педагогические технологии», строящиеся на ней, — обычное очковтирательство. В реальности хорошо усваивает материал тот, кто внимательно слушает, вдумчиво и с пометками читает, а также обсуждает с подходящими собеседниками то, что интересно лично ему. Всё остальное — попытка впихнуть невпихуемое, да ещё и вопреки желанию. Так что новые цифровые технологии по визуализации (голограммы, 3D-моделирование и интерактивное взаимодействие с дополненной реальностью), хоть и упростят коммуникацию с учителями, никакой революции не совершат. Даже если все учащиеся, подобно гостям Изумрудного города, ни на минуту не будут снимать своих специальных очков.

Киберпанк или антиутопия?

Что же нас ждёт в будущем? Сценариев и линий развития множество. Мы поговорим о наиболее очевидных, оставив за кадром как конец цивилизации, так и фантазии на тему помощи от инопланетных братьев по разуму. Увы, в глобальном масштабе списать нам не у кого — придётся доходить до всего своим умом.

Школе, университету и частным фирмам в той или иной форме нужно будет ответить на три запроса.

Во-первых, как дать актуальное образование, то есть адекватное и востребованное на рынке, учитывая, что сам рынок не только весьма изменчив, но и не всегда прозрачен?

Во-вторых, как сэкономить время и силы, которые обычно тратятся на усвоение знаний и навыков? Люди хотят всего и сразу, и многие готовы за это платить. Вот только появятся ли подобные технологии — или возможна только небольшая оптимизация процесса?

В-третьих, как бороться с ограничениями человеческого организма (память, внимание) и психологии (мотивация, склонности, таланты)?

Начнём с первой из современных претензий к образованию, особенно высшему: оно неадекватно изменчивым требованиям мировой и региональной экономики.

Один из способов ответить на запрос рынка — соединить обучающего и работодателя. Можно с самого начала получать образование внутри большой корпорации, которая и определит, что и в каком объёме нужно знать, чтобы быть востребованным сотрудником. Более того, таким образом можно с раннего этапа становления личности, буквально с букваря, внушить будущим сотрудникам столь ценные для дзайбацу лояльность, корпоративные ценности и неприкосновенность коммерческой тайны. Проблема, однако, в том, что подобный подход может привести к изоляционизму знания и не будет соответствовать универсальным принципам науки. Кто-то однажды заметил, что не может быть немецкой, английской или русской математики. В подобном сценарии будущего мы запросто увидим физику, материаловедение и программирование от корпораций «Инадзаги», «Тайрел» или «Ай-Ти-Ти и

Другой способ решения — какой-то вариант централизации с чётким планированием. Сегодня в силу исторических реалий отношение к этому довольно скептическое, но с ростом вычислительной мощности суперкомпьютеров что-то подобное весьма вероятно. Многие фантасты и их читатели до сих пор верят в то, что один из сценариев будущего — это автократия искусственного интеллекта (даже не знаю, зачем ему белковые двуногие?). Причина возврата к плановому образованию проста: современное общество строится на поощряемой конкуренции, которая ведёт к неоптимальным растратам человеческого потенциала. Прославляя самореализацию, мы в то же время предлагаем молодёжи выбирать будущую стезю буквально наугад. Представьте себе в порядке бреда, что завтра тысячи талантливых людей вдруг решат стать директорами зоопарков — а то и вовсе родители генетически запрограммируют детей под эту профессию. Молодые люди потратят несколько лет, чтобы получить соответствующую квалификацию. Но зоопарков мало, да и кто знает, будут ли они вообще через 10–15–25 лет. Что делать обществу с этой армией зоопарковых менеджеров? В лучшем случае переучивать, теряя время и деньги. Однако планирование в любой форме означает, что кто-то не просто не реализует свою мечту (это и сегодня встречается сплошь и рядом), но даже не получит шанса это сделать.

Для планового обучения нужна довольно точная система оценки человеческого потенциала. Таких пока не существует, хотя уже зарождается так называемая новая френология, в которой выпуклости черепа заменены на зоны мозга: она обещает предсказать характер и судьбу по нейронной карте. Кстати, утопии и антиутопии — от Платона до бездарного «Дивергента» — часто уповают именно на такую возможность: оценить призвание человека и вписать его в подходящую «касту». Когда кто-то говорит о точном понимании способностей другого человека, где-то на горизонте маячит тотальный контроль.

Вообще, тема обучения — отнюдь не безобидная и не сверхгуманистическая. Напротив: чем больше людей некритично воспринимает обучение как некую безусловную ценность, тем больше шансов дойти до крайне неприятных репрессивных явлений. Многие уже воспринимают лень как дефект и болезнь, а некоторые пытаются с первых же месяцев сделать своего ребенка конкурентоспособным, превращая детство в гонку за навыками. Сюда же можно отнести формальные и потому порой безумные требования постоянно повышать квалификацию — без учета того, чем вы, собственно, занимаетесь.

Апгрейд природы

Когда речь заходит об апгрейде человеческой природы или поиске оптимальных путей развития, это, по сути, две стороны одной медали — желания максимизировать быстроту, лёгкость и комфорт обучения.

Излюбленная тема фантастов прошлого — передача информации из одной головы в другую. Представляется это всегда в преувеличенных масштабах: надел вместе с доктором наук конус с проводами — и уже через пару минут чинишь реактор. В целом сам принцип транскраниального считывания (то есть передачи импульсов через череп без его вскрытия) довольно реалистичен. В 2017 году команда профессора Цунео Нитты продемонстрировала систему, которая фиксирует электрическую активность зон мозга, а затем распознаёт — точнее, обучается точно угадывать — задуманный человеком символ или слово. Подобных проектов с начала нулевых разрабатывается более двух десятков: на распознавание образов в уме, на определение жеста, на понимание характера образа (реально видимый или воображаемый) и так далее. Но самое интересное — это, конечно, обратная технология, позволяющая не считывать, а записывать и переписывать мысли. ТМС (транскраниальная магнитная стимуляция) уже существует, только неясно, на какие «кнопки» в мозгу жать, чтобы получить ожидаемый эффект — ощущение, образ, слово, мысль. Пока намного проще и эффективнее пользоваться словами.

Более того, лично я сомневаюсь, что технология чтения и передачи мыслей даже в развитой форме пригодится в обучении: скорее уж ей место в дизайне или в сфере удовольствий. Дело в том, что полученный опыт, то есть тот, который вы выучили и можете использовать, — это всегда опыт артикулированный, оформленный в слове, формуле, картинке. Иными словами, то, что важно передать, можно передать и словом, а всё остальное не

Другая тема, с которой связаны многочисленные надежды на будущее, — это аугментация, генетика и прочий биотех. Если подумать, импланты в обучении нам вряд ли сильно помогут, даже если это будут дополнительные модули памяти или усиленные сенсоры. Высокотехнологичные протезы могут увеличить продолжительность жизни, приспособленность и силу, но для учёбы по-прежнему придётся индивидуально обрабатывать информацию, что потребует и времени, и мотивации.

Более того, даже если нам удастся создать эдакого «головастика», который будет запросто учиться и переучиваться, вполне возможно, что такой человек окажется и весьма хрупок — например, в психологическом отношении. Люди и с

Из того, что сегодня более-менее известно о мозге, можно сделать два простых вывода. Во-первых, мозг учится всю жизнь и при необходимости задействует зоны, которые вроде бы отвечают за совсем другие задачи. Это называется нейропластичностью. Поэтому нет смысла делать какие-то модификации: если функция востребована, она будет работать и усложняться. Например, у современных людей, пользующихся медиа, лучше работают зоны, отвечающие за распознавание визуальных образов. Во-вторых, мозг — дорогая игрушка для организма, поэтому он всегда стремится к балансу. Иными словами, если где-то в способностях прибавилось, то

Даже самая развитая генетика не сотворит чудес и вряд ли поможет в решении другой сложной проблемы — проблемы мотивации. Человек, который на самом деле хочет что-то изучить, — это поистине машина, способная глотать и перерабатывать массивы данных, причём практически в любых условиях. Совсем другое дело, когда «вроде бы надо» и «вроде бы хочу», но на деле — «чёт не очень». Тогда и лень, и усталость, и отвлекающие факторы кругом. Долгое время образовательные методики строились на неочевидном тезисе, что люди предрасположены к познанию (лишь изредка им нужен толчок в форме дополнительной заинтересованности). Однако современная психология знает, что врожденного «инстинкта знать» не существует, а любопытство избирательно и прагматично. Причём эта прагматика сугубо индивидуальна, что ещё ярче проявляется с увеличением разнообразия в обществе. Поэтому на новых поколениях прежние системы поощрения и вовлечения работают

Химия на марше

Ждёт ли нас возврат к «чудесной таблетке», то есть к очень быстрым и удобным решениям? Думаю, вряд ли, хотя таблетки, похоже, будут. Пример (хотя и жутковатый) быстрого воздействия на нейронные соединения, способного преобразить наш опыт и умения, можно увидеть в видеоигре Prey (2017). В мире Prey на основе инопланетной жизни созданы «нейромоды», способные за одну небольшую операцию наделить человека новым умением — от игры на фортепиано и навыков ремонта до телекинеза и мимикрии. В отличие от фантастики, современные исследования мозга, увы, не сулят каких-то радикальных прорывов в обучении — прямое воздействие на нейронную структуру всё ещё крайне ограничено. Мы не можем построить извне даже самое простое впечатление, потому что не знаем, как в точности оно возникает. Собственно, в ту же проблему до сих пор утыкается создание искусственного интеллекта: чтобы его конструировать, нужно знать, что такое «естественный интеллект», но мы понимаем это лишь частично.

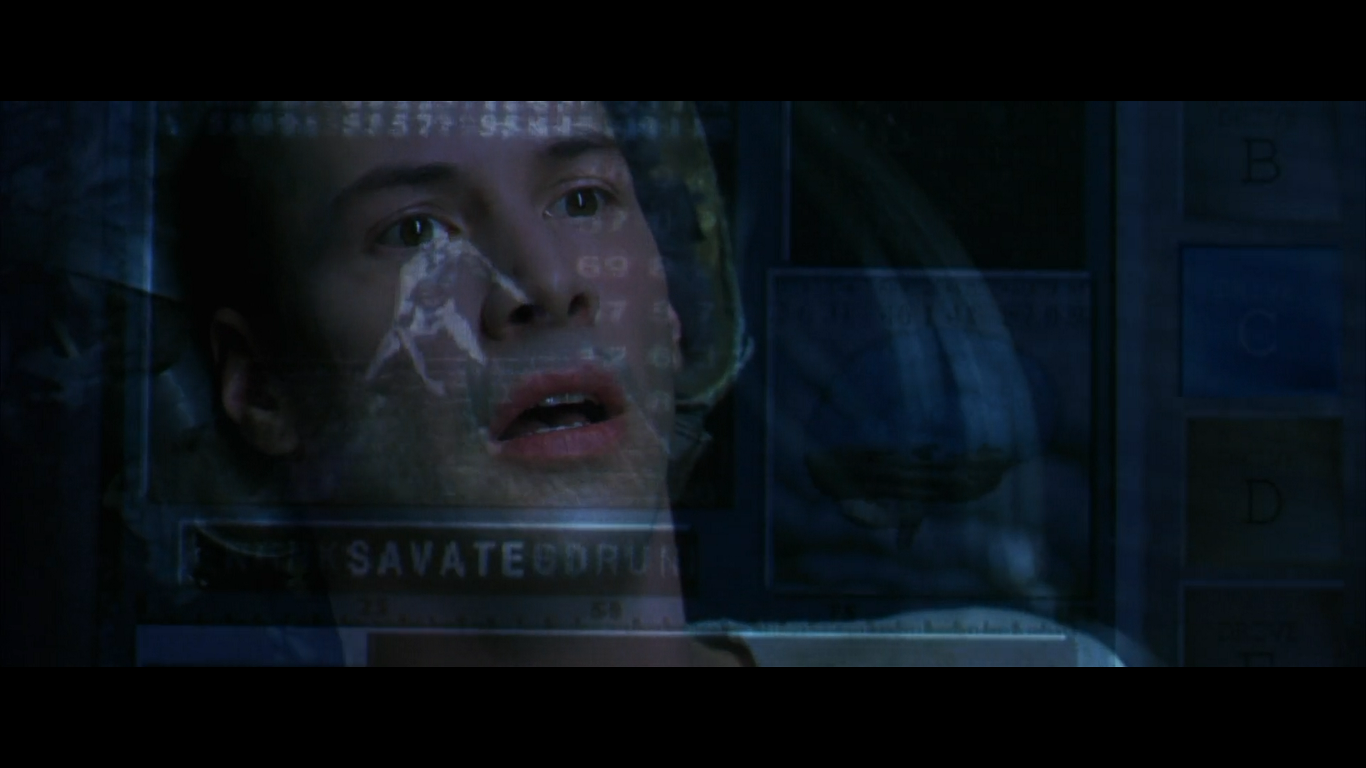

Зато мы больше, чем когда-либо, знаем о биохимии процессов внимания, обучения и памяти. Вполне возможно, что появятся средства форсажа мозга вроде тех, что показаны в фильме «Области тьмы», хотя и с меньшей эффективностью. Или, еще вероятнее, нас ждёт что-то наподобие эпизода из сериала Incorporated, где десятки соискателей по 12 часов буквально впитывают тонны информации, вливая в себя специальный химический коктейль. Насчёт экрана, наушников и клавиатуры футурологи прошлого были правы, а вот капельницы в их наборе всё же не было. Меж тем, если требования к скорости и объёмам обучения продолжат возрастать теми же темпами, нас ожидает разработка и легализация самых разных препаратов, влияющих на эффективность мозга, — в том числе тех, которые сейчас сочли бы за наркотики.

Собственно, уже сегодня можно встретить прообраз будущих Джонни-мнемоников на допинге — это деловые люди, у которых ощутимая часть работы связана с (пока еще) внешними гаджетами, а ритм жизни определяют кофе, энергетики, ноотропы, антидепрессанты, снотворное и витамины горстями (и это в лучшем случае). Чем большее преимущество будет давать быстрая обучаемость, тем сильнее будет искушение выжать педаль мотивации и искусственной стимуляции в пол. Вот только, по иронии судьбы, постоянные попытки учиться и решать проблемы через усилие — одно из главных препятствий для поиска оригинальных и творческих решений. Вдобавок напряжение мешает взаимодействовать с рабочей памятью — то есть той, что позволяет удерживать в уме разные по смыслу и формату данные. Чтобы решить сложную проблему, рекомендуется задействовать сразу обе системы мозга (дефолт-систему и исполнительную), а это возможно при «блуждающем уме» — расслабленном, не сконцентрированном состоянии. Так что в будущем важно будет учить человека отключаться от частностей, а также забывать то, что он когда-то выучил, — это важно для переобучения.

***

Выучить всё невозможно. А в будущем темпы прироста знания (не говоря уже о «мусорной» информации, которой мы завалены и сегодня) будут в разы превосходить нашу способность не только заучивать, но и понимать. Так что уже сейчас можно слегка расслабиться по этому поводу. А заодно начать получать новые актуальные навыки: выделять важное, искать нужную информацию и отдыхать, давая своему уму «поблуждать» в расслабленном состоянии.