Город как устойчивая форма бреда.

Когда говорят о городе и о его психологии, всегда возникает впечатление, что реальность городов — это столь упрямые и жесткие факты, что единственное, что остается всем нам — это мириться с этой реальностью. Но как только мы делаем шаг в сторону человека и его опыта жизни в городе, то внезапно оказываемся в мире, где все зыбко и ирреально. Этой стороне города я и посвятил своё эссе.

К концу ХХ века больше половины всех жителей планеты являются горожанами, а каждый пятый землянин проживает в крупной агломерации. Наша жизнь тесно связана с городом. Даже постмодерн, в котором мы ныне существуем — в конечном счете ничто иное, как попытка осмыслить и окультурить те особенности, которые налагает городская среда на наши сознание и поведение. По сути, смягчая или объясняя негативные стороны, присущие опыту урбанистической жизни, постмодерн и оказывается в

Город, как явление, пытаются осмыслить экологи, культурологи, историки, психологи, социологи. Однако у всех этих наук — всего лишь одна ясная предпосылка для своих исканий: город — это очень крупный населенный пункт, в котором высокая плотность проживания людей. Но что такое город метафизически? Или что он такое для психической реальности каждого отдельного человека?

В этом смысле урбанистика (от которой многие ждут каких-то откровений и чудес) тоже пока слишком сильно ориентируется на наивные предпосылки, вроде того, что город — это «большой завод» или «реализация сложного плана». На деле же специалист по городам — это уникальный гибрид, который должен сочетать в себе инженерно-техническое мышление с философским (только оно способно проблематизировать очевидности).

Те, кто думают, что город — это лишь очень большой населенный пункт, который в силу своих размеров качественно иным образом воздействует на своих жителей, упускают самую суть. Ведь чтобы мыслить «достаточно ли большой, чтобы быть городом», чтобы выделить и осмыслить «качественно иное воздействие города» — мы уже должны определиться как субъект города или не-города, что задает определенные ценности, формы мировосприятия и фундаментальные смыслы. Иными словами, следуя идеям феноменологов, то, как мы мыслим город — уже находится в зависимости от того, являемся ли мы жителем мегаполиса, степной равнины, горной деревушки или морского побережья. Город, как некая почти архетипическая Фигура всегда уже существует: и столичный житель, и провинциал, и селянин соотносят свою жизнь с Городом, с

Иными словами, любая серьезная попытка говорить о реальности города не может состояться без простого допущения о том, что город как раз и производит тех, кто его переживает в опыте и описывает. Это позволяет совсем иначе взглянуть на те психологические особенности, которые обычно выделяют у жителей городов. Обычно, опираясь на работы социальных психологов, у горожан отмечают эмоциональную отстраненность, сенсорную перегруженность и эффекты отчуждения.

Начнем с первого тезиса: чем больше город, тем больше эмоциональная отстраненность (по сравнению с жителями небольших сообществ). Общение горожан имеет тенденцию сводиться к узким рамкам ролевого общения. Это в свою очередь запускает эволюцию норм поведения в сторону обезличенности контактов и невмешательства в чужую жизнь. Обычное объяснение: житель агломерации имеет слишком много контактов, чтобы по-настоящему вовлекаться в них эмоционально, поэтому улыбки и вежливость становятся не столько выражением настоящих чувств, сколько экраном, предупреждающим конфликты. Невмешательство в жизнь других также может рассматриваться и как уважение права на проявление их индивидуальности (даже идущие вразрез с общепринятыми нормами) или права на социальное уединение. Проблема такого взгляда только одна: в качестве эталонной модели человека выступает никем доселе невиданный добрый дикарь, который всё свое время резвится на травке и эмоционально общается с сородичами. Я, конечно, понимаю, что миф об Эдеме или Аркадии неустраним из культуры, и все же руссоизм — не самая адекватная теоретическая основа для понимания городов (учитывая, что Руссо обвинил цивилизацию во всех мыслимых грехах). На мой взгляд, ролевое общение — это попросту изобретение, которое позволяет людям создать нечто вроде защитной прослойки между внутренним миром и требованиями извне. И пока у жителей полиса или локальной общины все мечты, желания, страхи и фантазии о мире — «общего пользования», то такой интерфейс не нужен. А вот когда они начинают отличаться, то обезличенность другого возникает сама собой.

Второе довольно широкое наблюдение свидетельствует, что большие объемы сенсорных стимулов и

Третий момент отражает особенности современного города, в котором обычно совмещены типовая обезличенная архитектура и избыток ярких рекламных сообщений. Оба эти явления порождают эффект отчуждения личности, что в свою очередь вызывает ответную реакцию — стремление утвердить свою индивидуальность. Ценность индивидуального самовыражения в современном мире на фоне отчуждающих городских условий порождает новые явления в культуре — например, стрит-арт, сетевое творчество, постмодернистские акции (хепенинги, перфомансы). По своей форме такие акции рассчитаны на скандал, нечто шокирующее, т.к. только сильное впечатление способно пробить броню эмоциональной отчужденности горожан. Подобная схема может использоваться в качестве объяснения, однако она лишь иллюстрирует происходящие изменения. По большому счету все люди сталкиваются с отчуждением и прежде всего в языке. Конечно, определенные социальные группы имеют больше средств к самовыражению, но с развитием общества — грани стираются. Кроме того, сама идея выражения индивидуальности через протест отнюдь не так широко распространена, как кажется. С тем же примером уличного спрей-арта, лично я думаю, что авторы выбирают такой путь не столько

На мой взгляд, описывая горожан, мы слишком легко начинаем объяснять их в качестве объектов, претерпевающих изменения. В то время как единственное, что служит незаменимым цементом, создающим и поддерживающим города — это вера людей в них. И это сами люди, связанные именем города и памятью о нем. В самом деле, вам никогда не делалось странно от фразы, постоянно повторяющейся в историографических текстах — «город такой-то был перенесен»? Что заставляет людей восстанавливать на другом месте город, который был уничтожен, затоплен или перестал быть удобным (в климатическом, экономическом, гигиеническом или любом другом отношении)? Именно поэтому я бы предположил, что лишь способность людей бредить и достраивать в своих фантазиях реальность до некой схемы или образа — является единственным неизменным условием Города.

Любой город — это вымысел.

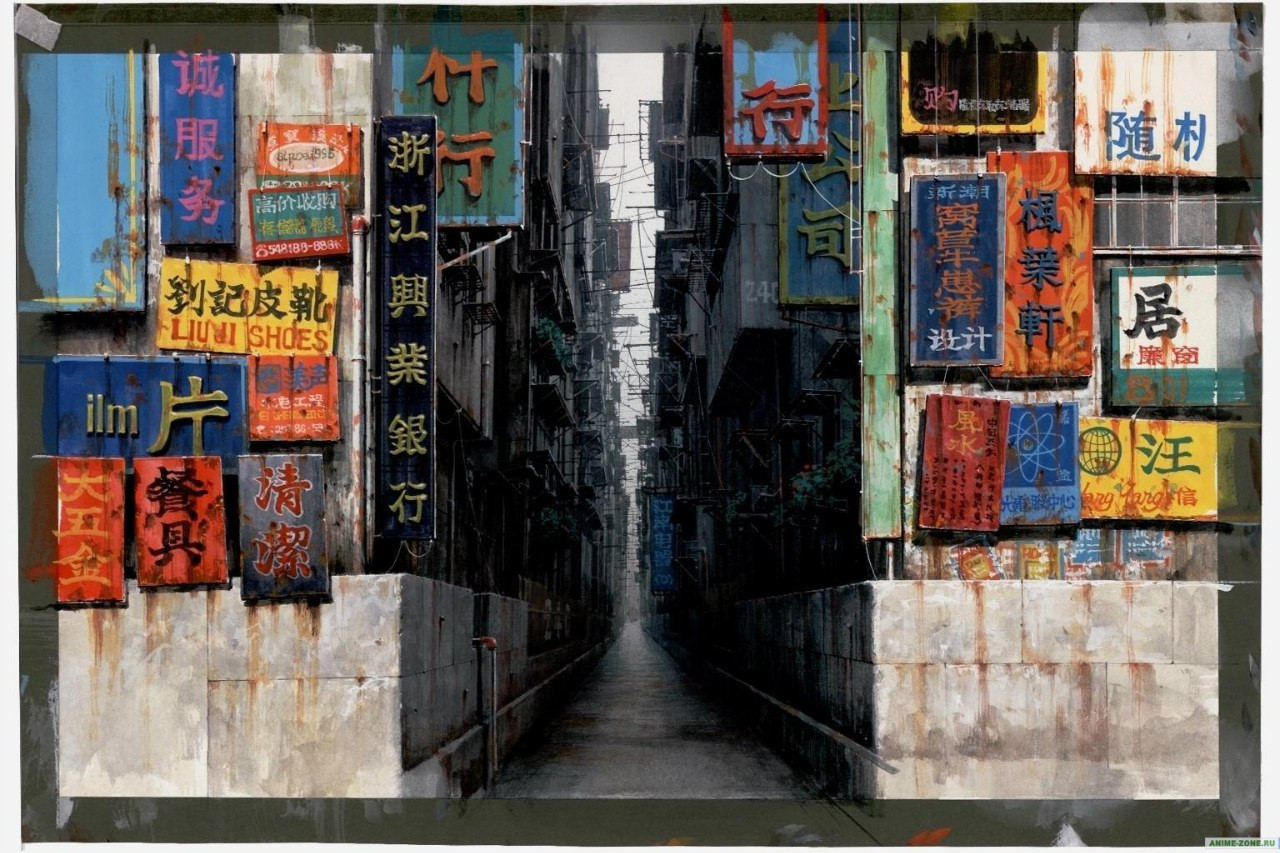

Город — подобен корпусу разнородных текстов, что-то вроде подборки тематической литературы. Но не будучи целиком литературой (ведь в жизни города несделанное и неявленное значит не меньше, чем сказанное и написанное), город оказывается плодом фантазий и бреда. В этом нет оценки или эпатажа, скорее оммаж Делёзу, который однажды отметил, что литература генетически связана с бредом. Город, если сравнить его с текстом — это лоскутное полотно, сотканное из предрассудков, амбиций, надежд и нечаянно оброненных слов. Город — это произведение, написанное по следам жизненных историй, названий, цитат и вздохов.

Город (а тем более конкретный город) — это всегда некоторая атмосфера. Но связана она отнюдь не с непосредственным восприятием, а скорее со специфической реконструкцией опыта (по памяти). Здесь также центральное место занимает фантазия (как сказал бы Кант — продуктивная способность воображения), которая и придает Форму — цельность и осмысленность. Фактически, придать форму своему опыту, полученному от города — это и значит создать у самую «атмосферность», которая уже не фиксирует разрозненные события, запечатленные в памяти, а обрамляет их. И затем этот образ стимулирует акцентуированное восприятие, что приводит либо к его укреплению, либо к резкому разрушению в виду явного несоответствия.

Город — это не план и не схема, это определенные места («мои места»), отмеченные моим желанием и интересом, а также порой и необходимостью (например, больница или паспортный стол). Жилой массив с инфраструктурой возникает только усилием ума, а существование протекает среди конкретных мест: дом друга, мое кафе, парк, в котором я подрался, детский сад племянника и т.д., все остальное — серый фон, чистая потенция. Пространство города — это топология внутреннего мира человека, спроецированная на определенные реалии: дома, улицы, кусты, вывески… топология, которую нельзя ни выразить, ни прекратить пытаться выразить.

Пространство города — это еще и пространство, перегруженное человеческими желаниями и фантазиями, которые давно существуют по своим правилам, практически никак не сообразуясь с некоторыми реалиями. Да и разве не они сами задают эти реалии? Как возникают культовые тусовки, места поклонения или точки свиданий, разве, не исходя из множества желаний? И чтобы была заметна особенность городской жизни, давайте сделаем банальное наблюдение: в городе мы все время вынуждены слышать других людей (на улице, в транспорте, через стены в квартире) — их скандалы, признания, требования, желания, восклицания, смех, слезы. В отличие от сельской жизни, где речь о других строго оформлена в виде сплетни (и четко локализована: завалинка, место пригона коров, колодец), в городе мы просто вынуждены все это воспринимать сплошным фоном, даже если сознательно уже и не фиксируем. Другое существенное отличие: деревенская сплетня судачит о Соседе, т.е. «близком» в

Города существуют издревле, и многие из них воплощали не просто скопление людей, но особую часть мира. Древний город, обнесенный валом и стеной, со своей культурой и даже государственностью, был живым воплощением определенных идей, ценностей, мечтаний. Город — это фантазм Мира, некоей ясной целостности, определенности и ее окружения («здесь-там»). Неспроста одним из четырех центральных сюжетов мировой литературы по Борхесу является «Падение Города как Конец Мира». Можно предположить, что возникновение литературы из уже сформировавшейся письменности напрямую связано с моментом цивилизационного перехода к цивилизации как росту и развитию городов. Появление города — нового более насыщенного фантазиями пространства — и спровоцировало возникновение литературы. И кто знает, что первично: скопление людей или скопление их историй? Разумеется, что сюжет о гибели города можно рассматривать как зачаточный элемент осознания литературой своих истоков. Ведь не будь города — не было бы и литературы, а значит, и всего мира, данного в ней. Поэтому мир может существовать только в особом регионе мира — в городе, где пытаются описать и подсчитать и то, что внутри, и то, что снаружи.

Поэтому город — это еще и мечта о Порядке в Хаосе, но мечта неосуществимая, точнее, осуществимая лишь в воображении. Город существует в порядке вымысла изначально и реальностью стать не может, как не может таковой стать идеал или абстракция. Однако именно это и придает ему не только устойчивости, но и действительности. Ведь вопрос о реальности — это вопрос о том, что по-настоящему определяет действия в мире. А по этому случаю Василий Розанов еще 100 лет назад заметил, что «Жизнь — раба мечты. В истории истинно реальны только мечты».

Город — также мечта о комфорте, но одновременно об универсальности («чтобы все было под рукой»). Если деревенский житель может мыслить различные функции отдельно, в разных местах (больница в соседнем селе, рынок — в другом районе или в городе), то для горожанина — это ужасное немыслимое противоречие. Все необходимое должно быть в рамках одного города, и интерес к другому городу может возникнуть лишь через осмысление другой атмосферы того города, иного качества жизни (более шикарные клубы, лучшие больницы, экзотика).

В то же время нужно понимать, что город — не чистой воды идеальное; без материальных представителей не бывает ни бреда, ни фантазии, ни самой куцей правдоподобной истории. И каждый новый город — прежде всего не атмосфера, не жители, не история, а скорее — случайная деталь, врезавшаяся в восприятие. Эта деталь и есть собственно представитель фантазма в реальном — некий фетиш. Отсюда можно вывести радикальное следствие: не воспринятых, не задетых желанием городов для меня не существует. Города существуют не потому что в них кто-то живет, но потому что в них верят. И пока есть люди, которые, положим, мечтают умереть в Париже, он будет вечен — даже если вся Европа рухнет в тартарары.

И если задуматься, все наше существование в качестве горожан сопряжено с воображаемым опытом, а не реальным материальным присутствием. Мы даже не замечаем пресловутых техники и социума, но мы всегда захвачены каким-то воображаемым отношением. К примеру, городской транспорт — для всякого жителя это не опыт перемещения в техническом средстве из безотносительных пункта А в пункт В. Напротив, это всегда отношения любви, вины, желания признания, отвращения, одиночества — с кондуктором, водителем, незнакомцем, толпой, самим собой. В городе всякий житель с шизофреническим изяществом сочетает в себе (в различных пропорциях) одиночество (вплоть до социального аутизма или даже солипсизма) и сопричастность (вплоть до

Отнюдь не новость, что Город — это одиночество, ибо желание — всегда одиночество (лишь ты и твоя нехватка — одиночество вдвоем), а фантазия — сугубо индивидуальный сценарий. Но это хроническое для города одиночество вполне выносимо пока существует другой фантазм (или скорее социальный миф, инициирующий чей-то бред) — образ шумной, бурной и насыщенной городской жизни. Вера в свою сопричастность жизни города находит воплощение, как в маниакальном деловом активизме, так и в разгульной ночной жизни. И она необходима, т.к. позволяет выносить собственное существование, ощущать его естественным и должным. Но когда возникают паузы — эти жуткие паузы в жизни — каждый горожанин готов тут же впасть в депрессию, уехать в дали дальние, напиться или кинуться в очередное бездумное увеселение.

В виду этого Город представляется как место «между-мирия»: ни жить, ни умереть. Парадоксально, но средоточие огромного числа людей — это место как будто бы не предназначенное для смерти. А некоторые города — и для жизни. И в общем горожане как никто вытесняют оба этих факта. Не только кладбища выносятся на окраину и за нее, но также и мечты о лучшей (настоящей) жизни нередко имеют форму домика в одноэтажном пригороде, на природе, где-то подальше от Города (а также какая-нибудь экзотика — бананово-лимонные Сингапуры и вилла в Ницце).

Поэтому Город — выдумка, но отнюдь не безобидная. Ведь по большому счету, люди — это пища для городов. Город — это одна большая черная дыра, продуцирующая и поглощающая желания, испивающая жизнь людей. В этой системе людям порой не хватает как собственных усилий (для создания своей формы), так и

Как бы то ни было, я

И все же, в конечном итоге, разве современная модель человека — этого автономного индивида с желаниями, которые собственно задают меру его индивидуальности — не выдумка Города?