О неформальной власти

ВЛАСТЬ ПОДМИГИВАНИЯ

Одна из самых главных проблем современной политики, политической теории и политической философии — вопрос о неформальных властных отношениях и возможности воздействия на них со стороны публичных институтов.

Как писали немецкие исследователи Вольфганг Меркель и Аурель Круассан, в дефектных демократиях неформальные практики и правила игры не просто дополняют формальные и противоречат им, это может приводить к вытеснению формальных практик и вытеснению конституционных норм1 .

Но какая демократия хотя бы частично не дефектна?

Из всех неформальных отношений самое ужасное и важное — неформальная власть.

Если, опираясь на постсоветский опыт, объяснить, что такое «неформальная власть», не с помощью научных определений, а

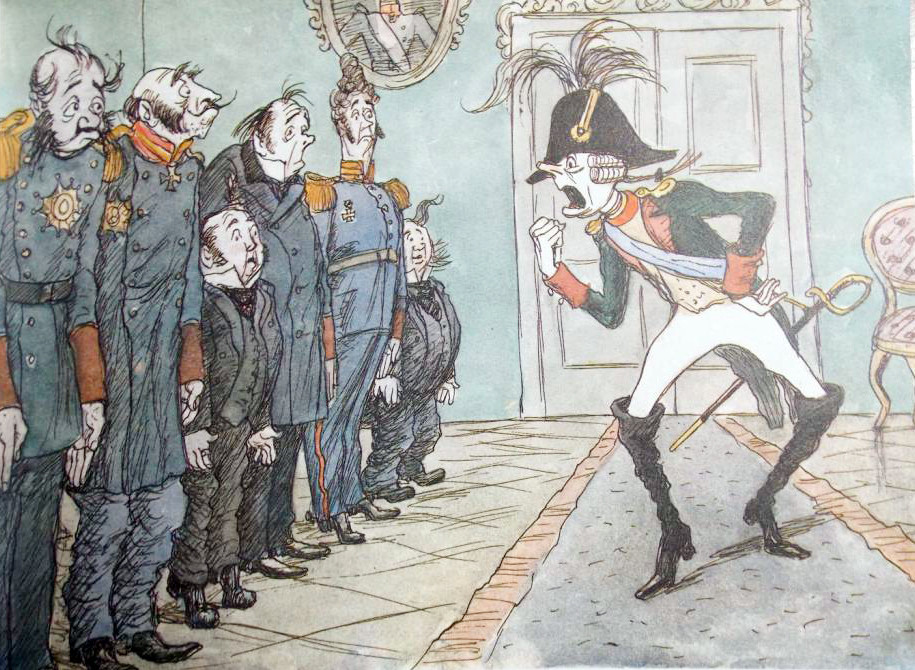

Неформальная власть — это когда мэр города вызывает начальника полиции, а то и видного бандита и говорит: вот этого неуживчивого горожанина надо бы наказать — и подмигивает по-свойски. В какой стране это произошло? В России? В Зимбабве? В Мексике? В США?

Социолог Чарльз Тилли придумал для «узлов» неформальных социальных отношений понятие «сеть доверия», но, если не придавать этому термину чрезмерно широкого значения, то он не охватывает всех интересующих нас отношений, и в особенности отношений внутри властной элиты.

Термин, конечно, может быть любой, но хотелось бы подчеркнуть, что там, где речь идет о неформализованной власти, главным является не доверие, а «оценка силы» — то есть предположение, кто обладает наибольшим могуществом, которому надо подчиняться и с которым надо сотрудничать — и вытекающие отсюда «оценки рисков» и «оценки угроз».

Важнейший вопрос неформальной власти — знание, кто сильнее. Знание всегда ненадежное, всегда гипотетическое, ибо в мире неформальных отношений не публикуют имена тех, кто может вас уничтожить. Здесь слишком много «ошибок выжившего» и слишком много печального опыта, которым уже невозможно воспользоваться.

И все же неформальная власть — это, как всякая власть, прежде всего знание о

Никакая стабильная власть не может держаться на постоянном применении насилия. Ее основа — информация, хотя в первую очередь информация о могуществе и возможности применения насилия. Когда в августе 1991 года в Москве произошел путч и по телевидению стали транслировать фрагменты балета «Лебединое озеро», а на улицах Москвы появились танки, один из журналистов написал, что два этих актора обладают одинаковой силой, что танки, так же, как и «Лебединое озеро», имели только символическое значение. И действительно, танк на улице города до того момента, как начинает стрелять, — лишь знак угрозы. Но неформальная власть — мир тайных, еле видных знаков, тех самых свойских подмигиваний мэра.

В идеальном правовом государстве главным источником информации об источниках насилия является право. На противоположном полюсе находится нестабильная политическая система без долгосрочных «правил игры», в которой всякому участнику приходится каждый день заново, на основе самой разной, не всегда определенной информации оценивать, кто сейчас «в силе», а кто в опале.

Так, вероятно, выглядит мир придворных интриг при дворах могущественных правителей с древнейших времен и до наших дней. Подчиненным в этом смысле удобно, если сама «карта» наиболее могущественных акторов в долгосрочном плане стабильна и самым могущественным среди них является верховный правитель, вторым по силе — его бессменный великий визирь и т.д.

Если «карта» стабильна, удобство заключается хотя бы в том, что ваш опыт нахождения в этой системе, накопленные наблюдения, знание психологии наиболее могущественных деятелей становятся настоящим капиталом. Однако, как показывает история, такие системы, даже при стабильности верховной власти, редко бывают стабильными в мелочах, в них не бывает действительно долгосрочно действующих правил игры.

ЧРЕЗВЫЧАЙНО ЛИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ?

Важная особенность наблюдаемой неформальной власти заключается в том, что она пытается увеличить свой объем до бесконечности. То есть в бесконечность устремляются представления о том, что возможно приказать, чего можно потребовать, до каких пределов простирается преданность подчиненного носителю власти. Разумеется, в реальности ни о какой бесконечности речь не идет, власть, конечно, ограничена — какими-то само собой разумеющимися представлениями, культурой, здравым смыслом, — но главная особенность этих ограничений в том, что они невидимы, они принимаются по умолчанию — и строго по умолчанию, ибо, будучи точно сформулированными, они бы стали некой формальностью. Озвученные и точно сформулированные ограничения власти — принадлежность формальных, публичных институтов.

Вообще, само различие между формальной и неформальной властью можно увидеть именно в том, что «формальность», по сути, во многом сводится к ограничениям, к сдерживаниям, в то время как неформальная, именно в силу свободы от форм, то есть границ и правил, стремится к полному, до границ физической возможности подчинению и требованию беспредельной, рабской или самурайской преданности от своих подчиненных.

Взятая в своей тенденции неформальная власть стремится к тому состоянию, которое описывается в учебниках древней истории, согласно которым рабство некогда было лишь альтернативой убийства пленника — таким образом, предел власти приводит к возможности высшего съесть или убить подчиненного, в лучшем случае обращаться с ним как с рабом, от которого можно потребовать чего угодно, включая жертвования собственной жизнью; неформальная власть имеет своей целью то, что Джорджо Аганбен называл «голой жизнью» и «чрезвычайным положением» — состоянием, когда упразднено всякое право, и убийство становится лишь технической проблемой, а выживание — биологическим вопросом.

Это, конечно, лишь разговор о тенденциях. И разговор о «голой жизни», естественно, можно назвать натяжкой, поскольку тенденция неформальной власти к разрастанию никогда не реализуется до конца. Неформальная власть необязательно и не во всех случаях предполагает возможность безнаказанного убийства, она вполне может иметь некоторые пределы — исходя не из формальных правил, но предполагаемого по умолчанию «здравого смысла». Кроме того, как правило, неформальная власть искажается нерегулярными и непредсказуемыми вмешательствами формального. Это не «голая жизнь», но именно «голая власть»; как принцип, отменяющий право, но сохраняющий порядок, ее можно скорее сравнить с «чрезвычайным положением» в теории Карла Шмитта, однако чрезвычайным положением секретным, которое не было широко объявлено и которое прячется в линиях взаимоотношений между начальниками и подчиненными.

Но в какой степени здесь можно говорить действительно о «чрезвычайности»? В российской социологической и политологической литературе еще недавно была распространена мысль, что высокая роль неформальных, персональных, патрон-клиентских отношений в российском госаппарате является следствием связанного с распадом СССР кризиса и переходного характера всех институтов. Об этом, например, писал известный социолог Ростислав Капелюшников, по словам которого «социальные системы, переживающие глубинную трансформацию, являются деинституционализированными как бы по определению: их прежний институциональный каркас уже сломан, а новый еще не отстроен, ибо это всегда нелегкий и затяжной процесс, с негарантированными результатами. В первом приближении общества переходного типа можно было бы охарактеризовать как общества с отключенными или разрушенными формальными регуляторами»2 . Это было сказано в 2000-м. Однако с годами становилось ясно, что дело не только и не столько в этом, что и государство, и каждый из его отдельных функционеров даже в эпоху процветания и стабильности не может удержаться в любых, даже им же устанавливаемых рамках, и не существует сколько-то могущественных сил, которые были бы заинтересованы и способны удерживать его в этих рамках.

ПСИХОЛОГИЯ ВМЕСТО ПРАВА

Гретхен Хелмке и Стивен Левитски дают следующее определение «неформальных институтов» — «принятые в обществе, обычно неписаные правила, создающиеся, становящиеся известными и насаждающиеся вне официально санкционированных каналов»3 .

Определение можно считать верным, но все наблюдения за неформальной властью, которые мы имеем на пространстве бывшего СССР, показывают, что очень трудно рассматривать эту сферу именно как совокупность правил (а значит, и как институтов). Правил почти нет, вернее, они есть, только рамочные — кому подчиняться, кому приказывать.

Добавим, что сфера неформальных институтов, по большому счету, чрезвычайно обширна, это едва ли не все социальные отношения за вычетом официальных и формальных, и потому значимость тема приобретает именно тогда, когда неформальные институты связаны с неформальной властью. А стремящаяся к бесконечности власть нарушает любые правила, в том числе и ею самой установленные, а тем более это происходит, если меняются носители власти или у носителей изменяется соотношение их реального могущества.

Неслучайна — и очень важна — та мысль, которую в недавнем прошлом часто повторяли экономические журналисты, писавшие о проблемах привлечения в Россию зарубежных инвесторов: иностранный, и в особенности азиатский бизнес может с пониманием отнестись к практикам, не соответствующим законам, он может даже принять коррупцию, однако он хотел бы долгосрочных правил игры. Но

И именно поэтому, если простые поданные государства с сильной неформальной властью еще могут пользоваться благами порядка, охраняемого этим государством, то элиты живут в ситуации гоббсовской «войны всех против всех». Хорошей иллюстрацией такой войны служит интервью с анонимным представителем чиновничьей элиты («помощником министра»), опубликованном в Фейсбуке социолога Сергея Белановского: «…сложностей в этом мире значительно больше, чем в жизни простого россиянина. Люди во власти не понимают, с какими проблемами обычный человек сталкивается в повседневной жизни. Но и мы не понимаем их проблем. Им, как и нам, каждый день приходится выживать в их мире. Но если наши проблемы зачастую сводятся к тому, как дотянуть до зарплаты, купить ребенку новый гаджет, погасить кредиты и т.п., то их проблемы заключаются в том, как им в их мире удержаться, не быть выброшенным за борт. Расслабляться нельзя. Сложно кому-либо доверять. Они не чувствуют себя в безопасности. Они понимают, что слишком много людей из их окружения будут рады любой их ошибке. В

В этой ситуации важнейшим источником хоть сколько-то долгосрочных правил становится ригидность поведения носителей власти, а важнейшим источником знания правил — понимание психологии своего начальника. Поскольку стабильность правил игры оказывается связанной с психологией, а та, соответственно, связана с физиологией, возраст и старость становятся важнейшими факторами политической системы: хоть сколько-то стабильные правила игры могут быть связаны со старением элиты (впрочем, старость Сталина гарантий такого рода не предоставила).

УРОВНИ ГЛУБИНЫ

Реакцией на эту непредсказуемость — о чем говорится в том же интервью анонимного чиновника — становится создание тайных сообществ и кланов. Вообще слово «клан» очень часто используется в журналистике, в «народной социологии» для описания неформальных властных отношений. Есть формальные законы — и есть власть мафиозных или чиновничьих кланов. Однако тут имеется важный нюанс. Клан — не «институт» и не инструмент неформальной власти, а скорее вынужденная реакция на нее. Клан —

Поэтому то, что обычно называют «кланами», те неформальные группировки чиновников и бизнесменов, которые имеют определенную внутреннюю солидарность и пытаются использовать ресурсы для своего «коллектива», — это типичный пример неформального института, но не совсем то, что можно назвать «неформальной властью».

В США, когда размышляют о тайных сговорах элиты за кулисами демократических институтов, говорят о «глубинном государстве» (deep stat). Важно содержащееся здесь понятие «глубины», которое можно также отождествлять с понятием «сокрытости»: имеется в виду, что публичные институты находятся на поверхности, а властные группировки таятся где-то «в глубине». В этом смысле неформальная власть глубже публичных институтов, а кланы «глубже» даже неформальной власти (поскольку они хотят сговориться «за спиной» не только формальных, но и неформальных иерархий).

Вообще же секретность, потаенность неформальной власти имеет очень важное значение, неформальная власть может осознанно использоваться для того, чтобы достигать целей без публичности. Как отмечают Г. Хелмке и С. Левитски, неформальные институты могут создаваться ради достижения целей, не являющихся международно приемлемыми, и именно поэтому такие страны как Кения, Зимбабве и страны бывшего СССР, «начали прибегать к неформальным механизмам принуждения и контроля»4 .

И тут мы подходим к вопросу, что уровней глубины и «сокрытости» в современном государстве — равно демократическом и тоталитарном — много, и, в частности, некоторые уровни власти хоть и являются незаконными и непубличными, но, тем не менее, их нельзя назвать неформальными, поскольку они, например, воплощаются в определенных бюрократических документах (может быть, секретных). Прекрасной (хотя и литературной) иллюстрацией этого является пассаж из романа А. Солженицына «В круге первом», где говорится, что прокурор руководствовался в своей работе не законами, а секретными инструкциями для прокуратуры, лежавшими у него в папке на столе. Конечно, эти инструкции не соответствовали законам, но вполне соответствовали тому, что для советской бюрократии выглядело как формальная и легитимная практика. Неформальная власть начинается тогда, когда нарушаются даже секретные, но писаные инструкции, где важнее инструкций — незаметные подмигивания в тайных разговорах начальника с подчиненным.

ОТТАЛКИВАЯСЬ ОТ ЗАКОНА

Г. Хелмке и С. Левитски говорят о четырех типах взаимоотношений неформальных институтов с формальными: они могу совпадать, они могут дополнять другу друга, они могут конкурировать и, наконец, неформальные практики могут вытеснять формальные5 . Для российского наблюдателя в этой классификации явно не хватает еще одного пункта: когда неформальные институты порабощают формальные и заставляют их работать в свою пользу. Например, когда формальные институты используются для наказания нарушителей неформальных правил, когда слишком честный чиновник получает вполне формально и официально оформленное уголовное дело за то, что не выполнил спущенное сверху неформальное указание. Таким образом, формальные институты усиливают неформальные. Более того, в России трудно представить себе сильную и долго действующую неформальную власть, не подкрепленную публичной государственной. Такая власть — например, власть миллиардеров-олигархов или мафиози — кажется нелегитимной, она ассоциируется с «лихими девяностыми». Неформальная власть в России XXI века — это с большой вероятностью власть чиновника или силовика. Формальная власть является тем «ядром», «зерном», вокруг которого образуется сеть неформальных отношений — последние усиливают ее как власть, но разрушают как систему правил.

В российской социологической литературе иногда можно встретить утверждение, что конкуренция между формальными и неформальными институтами заключается в том, что вертикаль власти борется с местными группировками элит, и победа формальных институтов достигается тогда, когда идущая из Москвы формальная вертикаль становится доминирующей в регионе. Ситуация, однако, может быть куда тоньше. Неформальная система власти может не противостоять формальной вертикали, пространственно почти совпадать с ней, располагаться вдоль нее, как магнитное поле окружает электрический провод, повторяя все его изгибы. Просто в системе власти между людьми, связанными формальными должностными отношениями, возникают также и неформальные связи.

Это не отменяет указанную социологами конкуренцию между формальными и неформальными институтами, но она существует не столько как соперничество между разными группировками, сколько как конкуренция разных моделей поведения носителей власти — и эта конкуренция даже может происходить в голове одного и того же человека.

В некотором смысле это новый извод характерного для классицизма конфликта между долгом и чувством (или между законом и чувством) — под «долгом» здесь понимается выполнение формальных правил и законов, а под «чувством» — то чувство, которое возникает у всякого погруженного в сообщество с неписаными правилами, и прежде всего чувство страха перед обладающими могуществом вышестоящими.

История российской бюрократии во многом сводится к тому, что в государстве со слабым правосознанием, неразличением судебной и исполнительной власти, неразвитым гражданским обществом и вообще обратной связью, отсутствием традиций демократии и самоуправления отношения внутри официальной власти имеют тенденцию вырождаться в неформальные, и бороться с таким вырождением правительства, как правило, пытались с помощью усложнения неформальных отношений, то есть умножения инстанций надзора и санкционирования, что иногда было успешно, а иногда имело и обратный негативный эффект, поскольку, не приводя к господству формальных практик, могущественные инстанции надзора лишали неформальные предсказуемости и регулярности. Вместо незаконной, но рутинной практики, к которой можно было адаптироваться, возникало иррациональное чередование формального и неформального. В замечательном рассказе Салтыкова-Щедрина «Сомневающийся» градоначальник-помпадур спрашивает у своего правителя канцелярии, каким образом реализуется власть законов — тех, что записаны в книгах. Тот отвечает, что может приехать ревизор. Но ответ этот кажется градоначальнику неудовлетворительным: «Что правитель смешал тут два предмета совершенно разнородных: ревизора и шкаф с законами, — это было для него ясно. Что такое ревизор? Это человек, сложенный из такого же материала, как и он, помпадур. Это помпадур в квадрате — и ничего больше. Он приступает к делу с такими же голыми руками, как и самый последний из помпадуров. Он может знать, что происходит в шкафу с законами, но может и не знать — дело от того отнюдь не пострадает. Он тоже ограничен словами “до поры до времени” и, стало быть, в свою очередь, должен состоять в непрерывном опасении другого ревизора. Этот последний будет уже помпадур в кубе, но

Между тем, великие реформы прежде всего влияют именно на «шкаф с законами». Отсюда все трудности реформирования государств с разросшейся неформальной властью.

БЕССИЛИЕ КОНСТИТУЦИИ

Проблема демократизации современных авторитарных режимов заключается в том, что формально они уже являются демократическими, а значит, их демократизация не лежит в сфере права, в частности, в сфере улучшения конституций соответствующих стран. Исправлению должна подвергнуться сфера неформальных, неписаных политических отношений — невидимая, неуловимая. При этом в некоторых случаях там, где неформальные отношения по

Эта бесполезность демократизации на уровне конституционного права серьезно отличает современную ситуацию от ситуаций Европы XIX века и раньше, когда монархия не стеснялась называть себя монархией. Благодаря этому монархия становилась предметом государственного права, она упоминалась в конституциях, и конституции — что особенно важно — содержали в себе уступки монархической власти. Современные конституции в странах с диктаторскими режимами, как правило, не могут включать в себя видимые уступки авторитарной власти просто потому, что формально являются уже победами демократии.

В европейских конституционных монархиях, пока монархи сохраняли реальную власть, конституция была соглашением между монархом и представленной в парламенте элитой, и действенность конституции во многом объяснялась тем, что обе стороны следили за соблюдением этого договора, — что, разумеется, не исключало антиконституционных переворотов. Но самое главное — сами отношения власти закреплялись конституцией, в то время как в современном мире они находятся вне ее.

Эта проблема касается отнюдь не только авторитарных режимов. И в этой связи очень любопытна беспокоящая западных политологов проблема популизма.

Долгое время — весь XIX и начало ХХ века — борьба за демократию в западных странах сводилась прежде всего к борьбе с избирательными цензами. Когда в большинстве западных стран избирательное право стало наконец доступно всем гражданам, левые (в том числе советские) критики стали говорить, что формальное равенство не дает истинной возможности народным массам участвовать в государственном управлении и защищать свои интересы, оставляя государства в распоряжении «крупной буржуазии», «монополий» и т.д.

Прошли десятилетия, и, как бы там ни было, мы видим куда большую возможность «народных масс» влиять на политику сообразно своим вкусам, о чем, в частности, и свидетельствует феномен популизма. И это означает, что после того, как были отменены цензы — формальные препятствия для участия в политической жизни, началось медленное, не окончательное, но

Но объяснить и отследить, как на неформальном уровне размывалась монополия использующей формальную демократию элиты, как появлялись поколения новых политиков, включая популистов, как ускорялась ротация политиков — гораздо труднее, чем следить за формальными победами демократии на уровне права и конституций.

Главная задача, стоящая перед странами, находящимися на самом разном уровне политического развития, — как усмирить, регулировать и реформировать неформальные властные отношения.

1 Меркель В., Круассан А. Формальные и неформальные институты в дефектных демократиях (II) // Полис, 2002. № 2. С. 20.

2 Капелюшников Р. «Где начало того конца?…» (К вопросу об окончании переходного периода в России) // Вопросы экономики, 2000. № 1. С. 67.

3 Хелмке Г., Левитски С. Неформальные институты и сравнительная политика: основные направления исследований // Прогнозис, 2007. № 2. С. 192.

4 Там же. С. 202.

5 Там же. С. 210.