Что необходимо знать о Пушкине

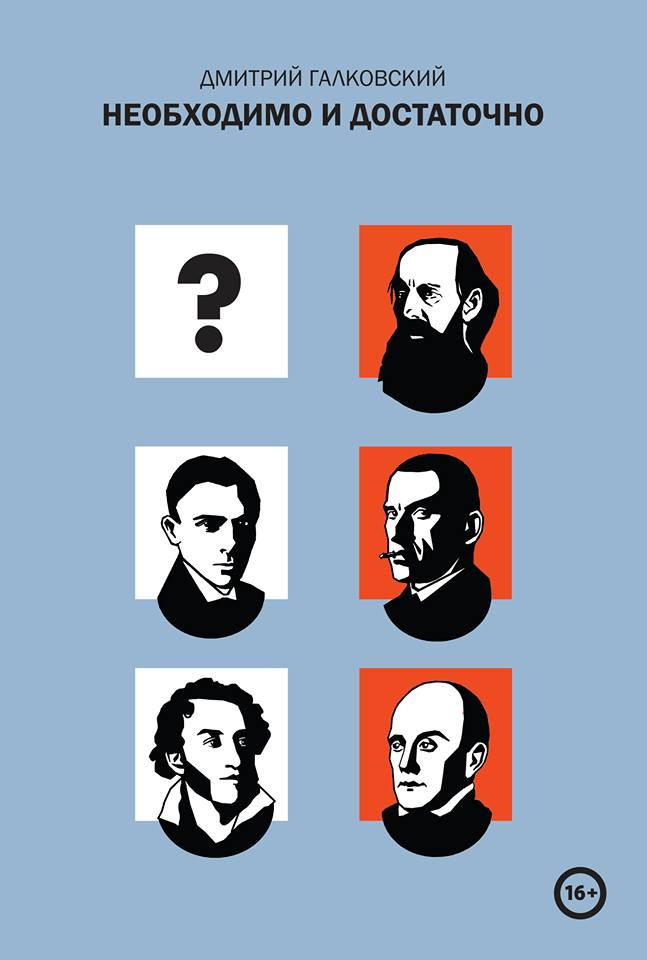

К началу декабря, прямо к ярмарке non/fiction, в Издательстве книжного магазина «Циолковский» выйдет книга Д. Галковского «Необходимо и достаточно» — очерк посвященный русской литературе. Цикл построен в виде сравнительных жизнеописаний, подобно классическому произведению Плутарха. Русские писатели разбиты на

I

Если позволительно говорить об истории русской мысли, то таковая может быть представлена в виде череды биографий. Совершенно невозможно говорить о развитии русской «национальной идеи», то есть о самостоятельном развитии духа. Впрочем, сомнительно, что это вообще возможно. Разве что история немецкой мысли XVIII — первой половины XX века может дать материал для убедительной стилизации подобного рода (примерно в том смысле, в котором геометрия послужила филологическим каркасом для этики Спинозы).

Можно говорить об истории мировой философии, потому что при таком масштабе исчезает даже планетарная привязка. Скорее всего, развитие философии у других разумных существ будет так же совпадать с нашим циклом, как развитие математики.

Но нация есть нечто слишком дробное, собственно, это некоторая ошибка, отклонение от общемирового стандарта, индивидуальный «почерк». Отсюда вытекает неизбежность, но также и неизбежная двусмысленность любого национализма. Национализм — генерализация частности. Или, иными словами, сведение истории нации к индивидуальной биографии. Постоянно воспроизводящийся сюжет русской жизни это столкновение русской личности, — слабой и артистичной, — с тусклой реальностью мировой периферии. В этом забавность, но также и трагичность судьбы русского человека. Во внешнем хаосе событий его жизни есть некоторая логика, и это логика всё более увеличивающихся неудач, которые самим фактом своего постоянного возрастания говорят о тенденции противоположенной — о грандиозном масштабе русской истории, её хрустальной наивности, просветляющей переусложнённую и излишне абстрактную духовную жизнь Западной Европы, и делающей, таким образом, и её более цельной. Неведомая сила создаёт и создаёт новые поколения русских личностей, иногда наделённых исключительными способностями, но эта же сила швыряет их о стену непонимания, азиатской косности и инерции. Чтобы сначала уничтожить, а затем обречь на загробный триумф в вечернем мире Европы.

Наверное, именно это придаёт смысл бессмысленной русской истории: хаос и неудача русского мира оправдывается естественной драмой индивидуальной судьбы: имеющей начало, развитие, кульминацию и развязку. То есть меру.

Гоголь в статье 1835 года сказал, что Пушкин «это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится чрез двести лет». Николай Васильевич всю жизнь питал пагубное пристрастие к нежинским риторическим фигурам, часто заводившим его не туда, куда надо, причём далеко. Однако довольно нелепая статья была написана в нужное время и, в общем, корявую фразу можно исправить до классической степени фундаментального обобщения:

«Пушкин это судьба гениальной русской личности в ближайшие двести лет».

II

Обстоятельства жизни Александра Пушкина известны хорошо и стали элементом национального образования. Излагая биографическую канву, обращу внимание на любопытные частности, обычно не замечаемые, и на некоторые события, официальная интерпретация которых неудовлетворительна.

Прадедом Пушкина был эфиоп Абрам Ганнибал, что всегда подчёркивается, и вполне справедливо: во внешности поэта угадываются африканские черты, эти же черты есть в его характере. Однако женой Абрама Ганнибала была шведка Кристина фон Шеберх, и западной крови в Пушкине ровно столько, сколько африканской. 75% — русская кровь, 12,5% — африканская, 12,5% — шведская. К этому можно добавить, что жена Пушкина, Наталья Гончарова, на 25% была немкой.

Любопытно, что и сам Пушкин, и его современники усматривали в доле африканской крови черту скорее западную. Во Франции белые колонисты, родившиеся в колониях, именовались креолами, а система пласажа позволяла усыновлять детей, рождённых от чёрных содержанок. Креолкой была жена Наполеона Жозефина Богарне, креолом считался французский поэт Эварист Парни, которому подражал молодой Пушкин. А современник Пушкина Дюма вообще был квартероном. Поэтому, делая комплименты матери Пушкина, поклонники именовали её «прекрасной креолкой». Кстати, сам Абрам Ганнибал длительное время жил во Франции и получил там профессию военного инженера. То есть для русского глаза был скорее представителем западной цивилизации, «Обамой».

Поэтому в лицее Пушкину дали прозвище «Француз», в том числе

У маленького Саши было поведение французского школьника и типично французское остроумие. Он со смехом рассказывал, что его младший брат Николай, умерший в 6 лет, перед смертью показал ему язык. Когда старшая сестра поссорилась с матерью и заявила: «Повешусь, а прощения просить не буду», — Саша стал вбивать в стену гвоздь, чтобы сестрёнке было удобно вешаться.

Как французы вели себя и родители: прохладное отношение к сыну маскировалось внешними проявлениями «самой дружеской симпатии», и дополнялось стремлением побыстрее сбагрить ребёнка в интернат.

В общем, пуркуа па, но это составляло разительный контраст с образом жизни родителей — богатых и безалаберных помещиков, не умеющих управлять хозяйством, бестолково тратящих деньги, содержащих 15 человек дворни — лентяев и бездельников, и отдавших имения на откуп ворам-управляющим.

Подобное великолепие должно было уравновешиваться старомосковской задушевностью а-ля семейство Ростовых, но задушевности не было.

Дело в том, что Сергей Львович, как и его брат Василий, принадлежали к межеумочному поколению людей, вполне культурных, но живущих в стране, где культура находилась ещё в стадии формирования. Они были вынуждены говорить по-французски просто потому, что в русском ещё не было понятийного аппарата для выражения сложных чувств и мыслей. Русский язык только предстояло доделать. С этой задачей их сын и племянник справился блестяще, в том числе потому, что благодаря французскому был в положении русского человека конца XIX века. За Пушкиным была великая французская литература, которую он читал не как иностранец, а как француз. И которая дала ему лексику, строй мыслей, привычки, даже повадки. Именно потому, что он был человеком совершенно культурным, по своей культуре он не был русским. С нашей точки зрения, — то есть с точки зрения людей, прошедших пушкинскую школу.

Пушкин сказал в 1825 году:

«Русский метафизический язык находится у нас ещё в диком состоянии. Дай бог ему когда-нибудь образоваться наподобие французского (ясного точного языка прозы — т. е. языка мыслей)».

Французский тогда был языком межнационального общения европейцев, а уровень развития французской литературы, а равно сопутствующей промышленности, лет на 50 обгонял Германию и Англию (не говоря о других странах). Знающий французский язык мог также читать достаточно хорошие переводы немцев и англичан, и следить за общеевропейским литературным процессом по блестящей парижской критике.

Братья Пушкины (Сергей и Василий) отличались галломанией даже на общем российском фоне того времени. И у того, и у другого была большая библиотека французских книг и склонность к французской болтовне. В доме Сергея Львовича ставились домашние спектакли на французском языке, с чего маленький Саша и начал своё приобщение к литературным занятиям.

В эту эпоху возникла знаменитая французская поговорка: «Поскреби русского — и увидишь татарина». Русских надо было именно скрести, потому что внешне они часто производили впечатление больших французов, чем сами французы. В этом было их отличие от образованных немцев или англичан, которые, хорошо зная французский, всё-таки говорили на нём как немцы или англичане. Но если немцы и англичане были носителями общеевропейской культуры, пускай с налётом провинциализма, то за душой у тогдашних русских не было ничего. Ноль.

Вы говорите с человеком, он вам твердит зады современной культуры — удачно и к месту. Постепенно вы замечаете, что он повторяется. Говорите про климат — он про глобальное потепление, вы про кинематограф — он про политкорректность, вы про террористов — он про мультикультурализм. Далее идёт экология, холокост, полёты на Марс, покемоны. Ещё дальше — ноль. Всё правильно, всё не вызывает отторжения и изобличает человека культурного, но любые попытки выйти за пределы элементарного тезауруса натыкаются даже не на раздражение, а на растерянность. У человека нет слов.

Бон мо пушкинского светского общества: «Скажите, NN глупа или нет? — Не знаю, я говорил с ней на французском».

У Пушкина были плохие отношения с семьёй. Отец был холоден, мать его не любила, сестра вместе с мужем считала конкурентом в претензиях на наследство. У него были хорошие отношения с братом Львом.

23-летний Пушкин написал 17-летнему Льву развёрнутое письмо старшего брата, где учил его жизни. На французском языке, и со стилистическими фигурами:

«Тебе придётся иметь дело с людьми, которых ты ещё не знаешь. С самого начала думай о них всё самое плохое, что только можно вообразить: ты не слишком сильно ошибёшься. Не суди о людях по собственному сердцу, которое, я уверен, благородно и отзывчиво и, сверх того, ещё молодо; презирай их самым вежливым образом: это — средство оградить себя от мелких предрассудков и мелких страстей, которые будут причинять тебе неприятности при вступлении твоём в свет. Будь холоден со всеми; фамильярность всегда вредит; особенно же остерегайся допускать её в обращении с начальниками, как бы они ни были любезны с тобой. Они скоро бросают нас и рады унизить, когда мы меньше всего этого ожидаем.

Не проявляй услужливости и обуздывай сердечное расположение, если оно будет тобой овладевать; люди этого не понимают и охотно принимают за угодливость, ибо всегда рады судить о других по себе. Никогда не принимай одолжений. Одолжение чаще всего — предательство.

Избегай покровительства, потому что это порабощает и унижает. Я хотел бы предостеречь тебя от обольщений дружбы, но у меня не хватает решимости ожесточить тебе душу в пору наиболее сладких иллюзий. То, что я могу сказать тебе о женщинах, было бы совершенно бесполезно. Замечу только, что чем меньше любим мы женщину, тем вернее можем овладеть ею…

Никогда не забывай умышленной обиды, — будь немногословен или вовсе смолчи и никогда не отвечай оскорблением на оскорбление. Если средства или обстоятельства не позволяют тебе блистать, не старайся скрывать лишений; скорее избери другую крайность: цинизм своей резкостью импонирует суетному мнению света, между тем как мелочные ухищрения тщеславия делают человека смешным и достойным презрения.

Никогда не делай долгов; лучше терпи нужду; поверь, она не так ужасна, как кажется, и во всяком случае она лучше неизбежности вдруг оказаться бесчестным или прослыть таковым.

Правила, которые я тебе предлагаю, приобретены мною ценой горького опыта. Хорошо, если бы ты мог их усвоить, не будучи к тому вынужден. Они могут избавить тебя от дней тоски и бешенства».

В этих словах, вероятно, есть резон. Пожалуй, они даже отражают жизненную позицию Пушкина, которой он неудачно пытался следовать (как сказал Вяземский — «вбил себе в голову»).

Но, в общем, эта французская трескотня не имеет никакого отношения к реальности. Лев не мог принять подобный жизненный урок, потому что был добродушным бонвиваном. А если бы он этот урок принял, то первым делом от этого пострадал бы его старший брат, вовсе не стремящийся увидеть во Льве холодного эгоиста. Лев начал с того, что показал письмо знакомым, чем поставил Александра в неудобное положение. А потом провалил денежные поручения брата, использовав полученные деньги по своему усмотрению и сделав всеобщим достоянием рукописи стихов, которые он должен был отдать в публикацию.

По-французски же всё было правильно.