Футурист Мафарка. Отрывок из предисловия Е. Бобринской

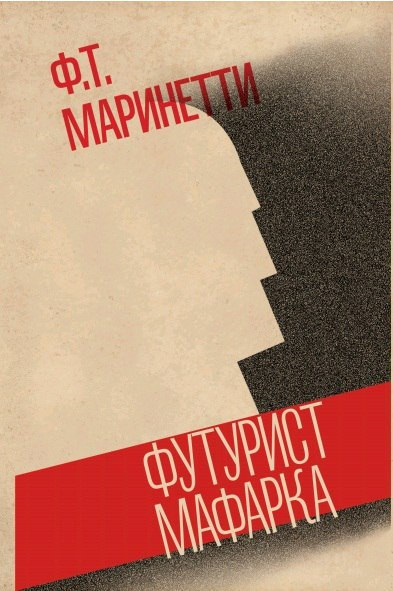

В самом конце 2016 г. в издательстве книжного магазина «Циолковский» вышло первое за 100 лет русскоязычное издание романа Ф.Т. Маринетти «Футурист Мафарка. Африканский роман». В далеком 1916 году книга была переведена Вадимом Шершеневичем и опубликована в небольшом издательстве «Северные дни» весьма ограниченным тиражом, став с тех пор безумной библиографической редкостью. В новом издании восстановлены пропущенные Шершеневичем по цензурным соображениям фрагменты оригинального текста Маринетти, а в качестве приложения представлена большая статья Екатерины Бобринской о футуристической мифологии и личности Маринетти, небольшой отрывок из которой представлен ниже.

Роман «Футурист Мафарка» вполне можно назвать своеобразной энциклопедией футуристической идеологии. Практически все постоянные темы итальянского футуризма заявлены в романе: героический индивид и массы, победа техники над природным началом, «презрение к женщине», новый человек, агрессия и война, мифологизация молодости, мистика воли. Одна из тем романа, получившая также развитие во многих текстах Маринетти, — «презрение к женщине». Конечно, «презрение к женщине» не было житейской или психологической установкой ни Маринетти, ни его соратников. Надо также напомнить, что в футуристическом движении принимали участие многие женщины, уверенно чувствовавшие себя в пространстве футуристической мифологии.

Эпатажная мизогиния, пронизывающая весь «африканский роман», не раз привлекала внимание исследователей. Психоаналитические и феминистские ее интерпретации можно найти в ряде увлекательных статей и книг. Однако я оставлю в стороне попытки заглянуть в подсознание автора романа и остановлюсь лишь на одной стороне футуристического «презрения к женщине» — мифологической. Космос футуризма — героический и «прометеевский», пронизанный мистикой воли и антиприродный — должен был быть «мужским». Дуализм мужского и женского начал лежит, как известно, в основе любой космогонии. Футуристы, претендовавшие не просто на создание одного из направлений в искусстве, но на разработку нового мироощущения, новой идеологии, включили оппозицию этих фундаментальных элементов в конструкцию своего глобального мифа. Традиционно «мужской» принцип символизирует все сверхприродное, спиритуальное, а «женский», напротив, — природный, естественный закон. «Презрение к женщине» было прежде всего символическим обозначением идеального архетипа новой футуристической культуры, сверхприродной, преодолевшей связанность логикой и законами естественного, биологического мира, базирующейся на спиритуальных энергиях и сверхъестественных силах. Именно такой мир создавал в своем романе Маринетти. Поэтому и технике — силе неприродной, покоряющей природный, то есть «женский» принцип, отводится столь важное место в футуристическом проекте. Самым выразительным символом нового футуристического мироощущения не случайно становятся аэропланы — машины, отрывающие человека от земли, разрывающие его природную ограниченность. «Мы, мужчины-футуристы, — писал Маринетти, — чувствуем себя при виде этого упоительного зрелища (полета аэропланов. — Е. Б.) совершенно оторванными от женщины, ставшей внезапно чересчур земною, или, лучше сказать, — символом земли, которую предстоит покинуть»

Еще один аспект этой мизогинии, связанный с футуристической мифологией, — своеобразная борьба за забвение, отказ от памяти, рифмующийся с футуристической ненавистью к прошлому. Важный мотив футуризма — новое варварство, обновляющее культуру, спасающее от страха смерти и старости, но лишающее или освобождающее культуру от памяти, от истории, от прошлого («…я бежал, — восклицает Мафарка, — ибо я боялся состариться с этим несчастным скипетром в руках!… У меня был страх перед всепримиряющей старостью и будущей трусостью»). В тоже время память — один из важных мотивов романа Маринетти. Память мучительно преследует Мафарку в образе женщины — Колубби: «О, да! Я чувствую, что это была ты, моя молодость, та прекрасная молодость, случайные шаги которой еще умеют бегать по дырам моего сердца, как по отверстиям флейты, полной стонущей лазури!». Именно память-женщина мешает инициатическому перерождению Мафарки. Без преодоления этого препятствия невозможны преодоление природного начала, рождение Героя-Газурмаха, невозможны инициатические смерть и воскресение. Новое тело, в котором будет жить дух Мафарки, должно быть сверх-природным, магическим и свободным от груза прошлого. Иными словами, согласно логике футуристического мифа — свободным от «женского». «Я скоро умру, — провозглашает Мафарка, — чтобы возродиться в теле моего сына. Я вновь начну мою жизнь в его могучем теле, сверкающая молодость которого убьет всех, удивленных и восхищенных, взглянувших на нее! Я возрождаюсь в нем без угрызений, без тяжелых заблуждений, без первых оскорбительных неудач! Я снова обрету надежду моих двадцати лет в его жилах».

Один из мотивов в описаниях тела Газурмаха, также отсылающий к теме преодоления природы, уподобляет тело и его внутренности архитектурному сооружению: «Я так хорошо построил кулуары твоих вен, что сон будет скользить под сводами мускулов»; «я построил твой живот в виде купола над обширными амбарами твоих внутренностей и многочисленными правильно расположенными проходами. И я закончил свое произведение тем, что сцепил в одну гибкую колонну твои позвонки!…» Георг Зиммель в эссе «Руина» (1907) описал архитектуру и противостоящее ей гипнотическое очарование руин как «борьбу между волей духа и необходимостью природы». Архитектура, пишет Зиммель, — «самая высокая победа духа над природой», так как «воля человека подняла строение ввысь» вопреки «давлению материи». Эта коллизия становится для Зиммеля своеобразной аллегорией созидания человеческой души: «над нашей душой все время трудятся силы, которые можно определить лишь с помощью пространственного подобия как стремление вверх; их все время колеблют, уводят в сторону, низвергают другие силы, действующие на нас как глухое, низкое начало, «природное» в дурном смысле». Созидание парадоксальной архитектуры тела Газурмаха, воздвигаемой вопреки природе, — еще одна манифестация футуристического сопротивления энтропии, власти природы и «женщины», еще один аккорд в утверждении героического идеала и мистики воли.