Ненужный диагноз тоталитаризма

Кто и зачем применил азбуку тотальности к утверждению тотальных, тоталитарных претензий власти, а затем — кто был назван «тоталитарным» и как это принято понимать — общедоступные словари объяснили давно. Но почему и как тотальность, тотальная война, социальный контроль и биополитика индустриального капитализма, детально и критически изученные и изучаемые до сих пор мировым общественным знанием, превратились в клеймо, инструмент политической пропаганды под именем «тоталитаризма», который по-прежнему преследует свободное исследование диктатур середины ХХ века в Германии, Италии и СССР? Этому вопросу посвящена книга Модеста Колерова «Тоталитаризм. Русская программа для западной доктрины», вышедшая недавно в Издательстве книжного магазина «Циолковский». Ниже опубликована глава из книги.

Русский политический класс дореволюционной России, проигравший большевикам в Гражданской войне и большей своей частью выброшенный в эмиграцию, естественным образом всю свою интеллектуальную энергию посвятил осознанию причин и исследованию практики советской власти и правящего большевизма. Политическими центрами русской эмиграции и её прессы стали Париж, Берлин, Прага и Белград. Серьёзной поддержкой для актуальности и точности их исследований стал сохранявшийся, хоть и быстро мелеющий, до начала 1930-х годов поток политических беженцев из Советской России и СССР за границу. Местом для старожильческого русского населения и первичной концентрации беженцев стали страны-лимитрофы на развалинах бывших империй, их национальные окраины, к которым тогда причисляли Финляндию, Эстонию, Латвию, Литву, Польшу, Чехословакию, Венгрию. Центром для резидентур западных разведок, профессионально собиравших информацию из СССР была Рига.

Пока в Италии, Германии и других странах увлекались превращением общефилософского понятия total и его применений в острое оружие тоталитарности, именно русская эмиграция более всего сделала для целостного анализа предпосылок и характеристик большевистской диктатуры, помещая её в глубокий исторический и широкий социально-политический контекст. Важной для такого анализа была свобода абсолютно доминирующего большинства русских интеллектуалов от буржуазного признания капитализма вершиной развития человеческой цивилизации. Особую роль играло и высокое качество русской школы социальной, социологической, юридической, исторической, экономической мысли, позволявшее легко видеть реальные механизмы социальной жизни и

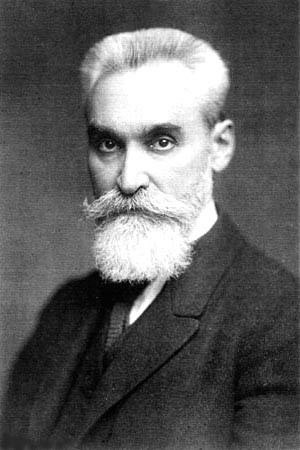

Едва ли не первым медицински точно определил суть риторической «диктатуры пролетариата» и разоблачаемой, но столь же риторической, «диктатуры партии» великий русский философ права П.И. Новгородцев (1866-1924) (что примечательно, в считающейся предсмертно слабой, уходящей от реальности статье). Посмертно опубликованная статья П.И. Новгородцева провидчески формулировала и проблему видимой политической социалистической диктатуры над массой, чьим именем она пришла к власти, и — главное — формулу вырождения этой более или менее представительной диктатуры в диктатуру принципиально не избираемую, олигархическую. То есть Новгородцев (в статье, которая считается примером его терминальной интеллектуальной слабости и социологической капитуляции) заранее неожиданно точно представил себе искушение поверхностно нарисовать образ «партийной диктатуры» и заранее же указал на факт её превращения в диктатуру партийной олигархии:

«…идея народовластия была отвергнута. На место её была поставлена так называемая диктатура пролетариата, практически сводящаяся к олигархическому господству партийных вождей, властвующих и над своей партией и над народом при помощи демагогии и тирании».

В том же журнале Н.А. Бердяева «Путь» другой великий русский мыслитель Б.П. Вышеславцев (1877-1954), остроумно апеллируя к древнегреческой утопии о государстве Платона, программно описывал большевистский режим в его тесном родстве с основными характеристиками индустриального капитализма:

«Платон был истинным законодателем социализма и коммунизма, навеки декретировавшим его содержание. (…) 1.Коммунизм есть законничество, декретизм — всепроницающее регулирование нормами. Гражданин ваяется законом, как статуя резцом и нет никаких частей тела и души, которые оставались бы неприкосновенными для этого резца. 2.Коммунизм есть этатизм, политизм: все концентрируется в руках государства, общины, коммуны: жизнь, собственность, семья, религия, искусство. 3.Все частное право поглощается публичным правом. Платон не знает субъективных прав, непроницаемых для коммуны. (…) 5.Коммуна организуется и управляется сверху, олигархически, «философами» компартии, созерцающими истинные идеи. (…) 7.Коммунизм есть по существу своему военный коммунизм и строится как казарма. (…) На самом деле коммунизм есть предел капитализма и возведение в предельную степень того зла, какое Маркс ставил в упрёк капитализму: Капитализм обращает многих в пролетариев, в рабочих и с развитием своим все большее количество хозяев делает рабочими — коммунизм обращает всех в рабочих, за исключением тех, кто властвует над рабочими. Капитализм делает свободу договора для рабочего минимальной, почти иллюзорной — коммунизм её уничтожает совсем. Капитализм отнимает орудия производства у многих и сосредоточивает их в немногих руках — коммунизм отнимает орудия производства у всех и сосредоточивает в единых руках. Капитализм уничтожает в значительной степени быт, религию, семью (как на это злорадно указывал Маркс) — коммунизм отрицает быт, религию, семью совсем. Капитализм поглощает автономию многих частных хозяйств. Коммунизм уничтожает автономию частного хозяйства совсем. Коммунизм есть монопольный и суверенный капитализм, в котором права новых «хозяев» бесконечно увеличились, а права рабочих бесконечно уменьшились. Они собственно равны нулю: ибо раньше рабочие имели право забастовать или перейти к новому хозяину — теперь это невозможно. Прежние хозяева властвовали экономически, но не политически: они не могли судить, управлять, законодательствовать; новые хозяева — делаются носителями экономической и политической власти, бесконечно более абсолютной и всеобъемлющей, чем власть помещика над крепостными».

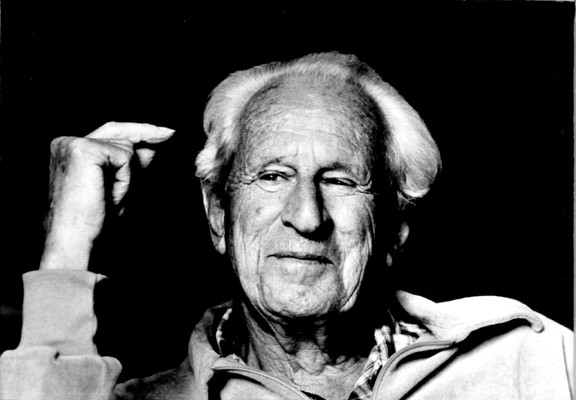

Не будь перед антисоветской пропагандой прикладных узкополитических задач и будь у неё идеологических ограничений, ещё не научившихся толком противопоставлять (демократический) социализм и коммунизм, а противопоставлявших коммунизму более всего оправдание капитализма как благой «философии неравенства», она сочла бы такое опровержение коммунизма вместе с породившим его капитализмом сильным и перспективным, фундаментом для целостной теории индустриального (и постиндустриального) тоталитаризма, технологически единого и в условиях коммунистической колхозно-лагерной казармы, и в условиях казармы капиталистической, и в условиях тотального социального контроля и надзора «большого брата» в современности постиндустриальной. Такую дистанцию равно от коммунизма и от капитализма, преодоление внеполитического рабства и тоталитарности индустриализма западная мысль смогла позволить себе значительно позже — и уж точно не внутри борьбы против коммунизма, а после погашения своих партийно-служебных обязательств. Сотрудник Управления военной информации США с 1940 года, сотрудник Управления стратегических служб (будущего ЦРУ) США с 1943, сотрудник Государственного департамента США в 1945-1952 гг., немецкий эмигрант и мыслитель Герберт Маркузе (1898-1979) лишь годы позже позволил себе такую же внепартийную теорию тоталитаризма:

«Сам способ организации технологической основы современного индустриального общества заставляет его быть тоталитарным; ибо “тоталитарное» здесь означает не только террористическое политическое координирование общества, но также нетеррористическое экономико-техническое координирование, осуществляемое за счёт манипуляции потребностями посредством имущественных прав. (…) Тоталитаризму способствует не только специфическая форма правительства или правящей партии, но также специфическая система производства и распределения, которая вполне может быть совместимой с «плюрализмом” партий, прессы, «соперничающих сил» и т. п. В настоящее время политическая власть утверждает себя через власть над процессом машинного производства и над технической организацией аппарата. Правительство развитого и развивающегося индустриального общества может удерживать своё положение только путём мобилизации, организации и эксплуатации технической, научной и механической продуктивности, которой располагает индустриальная цивилизация. Эта продуктивность мобилизует общество как целое поверх и помимо каких бы то ни было частных индивидуальных и групповых интересов. (…)

В обществе тотальной мобилизации, формирование которого происходит в наиболее развитых странах индустриальной цивилизации, можно видеть, как слияние черт Государства Благосостояния и Государства Войны приводит к появлению некоего продуктивного гибрида…Основные тенденции такого общества уже известны: концентрация национальной экономики вокруг потребностей крупных корпораций при роли правительства как стимулирующей, поддерживающей, а иногда даже контролирующей силы; включение этой экономики в мировую систему военных альянсов, денежных соглашений, технической взаимопомощи и проектов развития… вторжение общественного мнения в частное домашнее хозяйство; открытие дверей спальни перед средствами массовой коммуникации».

В отличие от такого, критического, систематического направления анализа, –марксистский оппозиционный анализ того экономического и политического режима, который установили в России большевики, не обладал достаточной гибкостью и сквозь политический и пропагандистский шум с трудом пробивались лишь немногие формулы, претендовавшие раскрыть, говоря словами его радикального врага П.Б. Струве, «итоги и смысл (советского) коммунизма». В центре анализа, конечно, стояла военная и политическая диктатура, но далее начинались терминологические сомнения. Доктринально мотивированный всей марксистской традицией и исторически вдохновлённый актуальной англо-германской практикой «военного (государственного) социализма» периода Первой мировой войны, советский «военный коммунизм» 1918-1921 гг., то есть созданный Лениным режим прямой военной эксплуатации лично свободного земельного собственника, полностью совпавший со временем Гражданской войны в России, в целом так и не успел вдохновить исследователей на создание его интегрального описания. Все дальнейшие попытки критически описать советскую довоенную политику и экономику исходили из невоенной реальности, в центре которой стояла проблема отношения Советской власти к массовому крестьянскому мелкотоварному производству и мелкой крестьянской собственности на землю. Реализованная начиная с 1921 года ленинская же «новая экономическая политика» дала максимально возможный в советских условиях простор для доминирующего негосударственного мелкого и среднего товарного производства и сферы услуг, а крупное производство организовала в государственные тресты, — и получила в устах социалистических критиков СССР устойчивое обозначение государственного капитализма. А начатая в 1927 году и завершённая к началу 1930-х гг. сталинская принудительная, ускоренная, подобная социальной революции, коллективизация сельского хозяйства уничтожила товарное доминирование мелкого крестьянского хозяйства, отведя частной товарной экономике вторичную роль участника «колхозного рынка», и таким образом пронизала всю экономическую жизнь СССР вертикально интегрированными ведомствами государственного хозяйства — такую систему критики СССР назвали менее устойчивой формулой-аналогией советского фашизма, то есть корпоративистского государства, которая так и не смогла вытеснить и даже победить расхожую формулу советского государственного (бюрократического) капитализма.

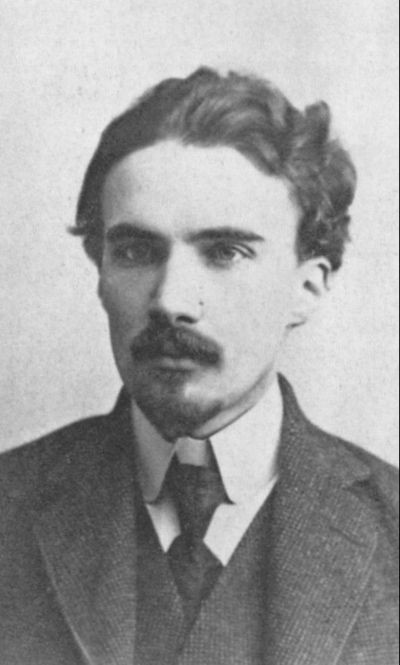

Видимо, именно русский правовед и социолог, а затем, наряду с П.А. Сорокиным, основатель американской социологии Н.С. Тимашев (1886-1970), проведя конституционалистский анализ и отыскивая механизм централизации советских национальных республик, нашёл такой в коммунистической партии. Он писал: «Власть, по идее базирующаяся на представительстве «трудящихся»,…по существу находится в полном подчинении у своеобразной социальной организации, именуемой коммунистической партиею». Он же определил советские органы и партийные органы как «две ветви власти», не смея наделить партию образом диктатуры. Но мысль была подана, немецкий читатель стал одной из первых её аудиторий — и штамп «диктатуры пролетариата», пропущенный через троцкистскую критику «аппаратного диктата» над пролетариатом, начал превращаться в «диктатуру партии». И это именно тогда, когда после ноябрьской демонстрации троцкистов в 1927 году их внутрипартийное существование сделалось невозможным, а сама партия в считанные годы превратилась в ведомство, соревнующееся за влияние с ОГПУ, рядом экономических вертикалей, армией — и затем капитулировавшее перед НКВД.

Известный критик сталинского СССР, социал-демократ, успешный университетский историк, советский невозвращенец 1925 года Г.П. Федотов (1886-1951) уже в середине 1930-х уверенно описывал режим Сталина (возводя его начало и авторство к Ленину, вернее — на деле — лишь к идеям Ленина о механизме вожди — партия — класс — массы) как функционально и принципиально близкий режимам Муссолини и Гитлера, определённо расставляя именно партийные социалистические акценты — и ясно преодолевая их — и чрезмерные для антисоветской пропаганды различия в описании того, что в теории их объединяло, и глубоко выявляя то, что затем станет на многие десятилетия предметом каждый раз всё новых социологических вдохновений о социальной природе коммунистической власти и др.:

«Долгое время демократия брала за одни скобки фашизм и коммунизм на основании лишь формально-политического сходства. Тоталитарное государство, упразднившее всякую личную свободу, управляемое единой партией под властью неограниченного вождя. Сходство действительно разительное, которое объясняется не социологическим параллелизмом, а сознательным изобретением и подражанием. Изобретателем был Ленин, а Муссолини и Гитлер заимствовали у него политическую систему: абсолютизм, партия, вождь. Но, конечно, в эту политическую систему они вложили совершенное иное идеологическое и социальное содержание. Вместо диктатуры пролетариата — власть надклассового государства, опирающегося главным образом на средние слои; вместо интернационала — религия нации. За всем тем у врагов оставалось общим антикапиталистическое острие, но сильно смягчённое в фашизме. Экономический этатизм роднит фашистский строй с социализмом в такой мере, что партия Гитлера называется рабочей и социалистической. Буржуазия видит в фашизме своего спасителя; она выбирает его, как меньшее зло. (…)

За последние годы социальное и идеологическое содержание сталинской диктатуры совершенно переродилось. Государство перестало быть классовым и перестало быть марксистским… Этому соответствует в идеологии борьба с марксизмом и постепенная замена его элементами национальной культуры… Национальное сознание в очень острой и повышенной форме — национальной гордости и даже тщеславия — сменило прежний интернационализм. Спрашивается — что же отделяет теперь строй и миросозерцание СССР от фашистских держав? Прав ли А.Ф. Керенский, назвавший сталинскую Россию страной фашизма? И да, и нет. Скорее, да. Как страна националистического социализма, СССР бесспорно стоит в ряду фашистских государств Европы. (…)

Политически Россия переросла уже стадию фашизма. Из трёх политических элементов фашизма — вождь, партия, народ — вождь уничтожил партию, как носительницу самостоятельной идеологии, и не нуждается более в подогревании народного энтузиазма, в длении революционной лихорадки».

Дидактически подробно, хрестоматийно разобрав на двух страницах своей политической статьи многие будущие глубокомысленные глубины теорий тоталитаризма, Г.П. Федотов же вскоре начал ревизовать его особый доктринальный потенциал, возвращая слово-теорию к его общекультурному и общеисторическому смыслу. Уже в 1940 году Федотов, к счастью для его интеллектуальной совести, обнаруживает, что советский тоталитаризм вовсе не был создан Лениным как проект строительства нации и даже позже — вовсе не возникает по мере сталинской «национализации». Он замечает, что — в отличие от фашизма в Италии и Германии — «в России тоталитарный строй коммунизма вырос не на идее нации. Как раз наоборот, он питался ненавистью к Российскому государству и его национальным традициям». И это значит, добавлю, что возможен и реален антинациональный и антигосударственный тоталитаризм, как бы ни рядился в одежды борца с тоталитаризмом глобалистский коммунизм Троцкого. И тогда же, в другом месте, Федотов находит в современности не только троцкистские, то есть интернационалистские внушения тоталитаризма, окончательно возвращая порождающий его пафос в пространство категорий тотальности, равно присущих и интернационализму, и суверенному патриотизму, и –horribiledictu! — либерализму:

«Коммунизм сгинет вместе со своими идеологическими катехизисами. Но Московия останется. Останется тоталитарное государство, крепкое не только полицейской силой, но и тысячелетними инстинктами рабства. Разбить его может лишь новый — столь же тоталитарный, то есть религиозный — идеал свободы, который некогда разложил и старую Московию».

Повторяя вслед за политической публицистикой штампы о некой реальной тоталитарности фашистской Италии Муссолини — только лишь, видимо, потому, что она была союзницей гитлеровской Германии, и потому, что именно в Италии 1920-х родилась мысль словесно управлять тотальностью и операционализировать такое управление в тоталитарности, никто так на деле и не смог показать и доказать, в чём состоял технический механизм тотального, тоталитарного политического, социального, экономического контроля в фашистской Италии, чей государственно-монополитический капитализм того времени в известных теориях назывался даже не «дирижистским» (как во Франции), а

Выдающийся по идейной и

Формально адресованный западному читателю, труд «Истоки и смысл русского коммунизма» повторял историческую внутреннюю полемику в России, дидактически и схематично представленную как спор западников и славянофилов, и предупреждал, что для понимания русского коммунизма «знание [интернационального] марксизма не поможет», то есть прямо ограничивал фундамент истории СССР сугубо национальной традицией, произвольно и риторически проводя прямую связь между мифом Третьего Рима и реальностью Третьего Интернационала (как якобы сугубо национального проекта России, а не инструмента мировой революции). Интересно, что эта замкнутость на национальном опыте и подчинение ему выводов интернационального свойства, которыми Бердяев решил поделиться с западными читателями, непосредственно сослужила особую службу доктрине «тоталитаризма», последствия которой западным демократиям пришлось исправлять специально, чтобы сделать из этой доктрины оперативный агитационный инструмент. В 1937 (!) году, перед реальностью Гитлера, Муссолини и Сталина, уже широко «породнённых» антикоммунистической критикой, Бердяев писал для английских и немецких читателей, а после войны новые издания тиражировали его утверждение о том, что:

«Русское коммунистическое государство есть единственный сейчас в мире тип тоталитарного государства, основанного на диктатуре миросозерцания, на ортодоксальной доктрине, обязательной для всего народа. Коммунизм в России принял форму крайнего этатизма, охватывающего железными тисками жизнь огромной страны, и это, к сожалению, вполне согласно со старыми традициями русской государственности».

Здесь Бердяев явно разрушает, сужает особый терминологический смысл тоталитарности как особой разновидности государственного режима, ясно уподобляя тоталитарность только целостному миросозерцанию и идеократии. В этом понимании Бердяев отражал терминологию той традиции русской мысли первой трети ХХ века в эмиграции, что в тоталитарности более всего видела претензии и последствия тотальности, а укоренённую в немецкую интеллектуальную культуру тотальностьпонимала как надпартийную цельность и целостность. В этом понимании он, не скрывая того, следовал и за советским и венгерским марксистом Д.Лукачем (1885-1971), который уже с ранних 1920-х гг. толковал подлинный коммунизм и подлинную революционность как целостность и тотальность. В январе 1921 года Д.Лукач, анализируя наследие Розы Люксембург, задал очень высокую планку, которую, очевидно, в СССР, где он вскоре поселился на 1929-1945 годы, её никто идейно не поднял и не достиг, а в русской мысли в целом заслуженно высоко оценил Бердяев, в 1937 году, когда сам начал размышлять о тотальности коммунизма (а в начале 1920-х, в России и в эмиграции, этого масштаба не видел). Лукач писал о тотальном горизонте революции и коммунизма из Вены:

«Не господство экономических мотивов в объяснении истории решающим образом отличает марксизм от буржуазной науки, а точка зрения тотальности. Категория тотальности, всестороннее, определяющее господство целого над частями есть сущность того метода, который воспринял Маркс от Гегеля… Господство категории тотальности есть носитель революционного принципа в науке. (…)

Тотальность предмета может быть положена лишь тогда, когда полагающий субъект сам является тотальностью. Когда полагающий субъект, чтобы мыслить себя самого, вынужден мыслить предмет как тотальность. Эту точку зрения тотальности как субъекта в современном обществе представляют единственно и только классы».

Об этом же в те годы писал и молодой немецкий марксист Г.Маркузе из Фрайбурга:

«Фактическая ситуация капитализма характеризуется не только экономическим и политическим кризисом, но и катастрофой, затрагивающей человеческую сущность; поэтому любые сугубо экономические или политические реформы изначально обречены на неудачу. Только посредством тотальной революции можно преодолеть рамки актуальной ситуации».

Это общее для австро-германских марксистов и Бердяева понимание тотальности очень хорошо звучит и в письме правого мыслителя И.А. Ильина к другому правому деятелю эмиграции П.Б. Струве от 21 октября 1925 года, в котором он призывает его отказаться от партийности в деле объединения эмиграции:

«С момента “партии” Вы стали частью. Вы конкурируете. Вы в состязательном состоянии. Вы не Totalitat. А я твёрдо убеждён, что надо Вам стать тотальностью».

Поклонник итальянского фашизма и лично Муссолини в 1920-х и позже, поклонник гитлеровского нацизма в течение 1930-х, И.А. Ильин (1883-1954) видел в них альтернативу равно капитализму и социализму (как продолжению капитализма), а главное преступление большевизма находил именно не в его тотальных претензиях, а именно в его партийности, то есть фактически размывал столь популярное в социалистических кругах обвинение большевиков в установлении партийной монополии. Он писал:

«Большевистская власть есть партийная, не только потому, что правит одна партия, но ещё и потому, что эта партия правит в свою пользу».

В подготовленной под его руководством по заказу германских государственных ведомств научно-пропагандистской немецкой энциклопедии советской жизни «Мир перед пропастью» (1931) сам Ильин выступил одним из первых, кто декларировал и развил идею о партийной диктатуре в СССР как главную институциональную характеристику советского коммунизма , но при детализации её так и не смог преодолеть фактических ей противоречий, сам опровергал себя и законно указывая на хаос в практическом партийном и государственном управлении СССР, что плохо согласовывалось со стройной схемой инфернального партии-ордена, проникающего общество единой централизованной волей. Теория «партийной диктатуры» и чиновников как господствующего класса оставалась голым публицистическим клише, которое разрушалось при минимальном описании внутренней бюрократической борьбы в СССР — и цепочка монополии партия — государство — хозяйство становилась не более чем угрозой, а не реальностью. Реальностью была олигархическая диктатура, быстро становящаяся личной. Но таковая, во-первых, совершенно не нуждалась в партийной бюрократии как субъекте монопольного господства и

В написанной летом 1938 года при участии И.А. Ильина резолюции «Белого съезда»«О “тоталитарном” государстве» предпринимается попытка понять его как партийную монополию, которая опять же осуждается за неспособность преодолеть партийность как таковую, причём партийность Ильин отвергал ещё тогда, когда ей ещё не вменяли тотальность:

«“Тоталитарное”, т.е. всевластное государство есть явление противохристианское и в России неприменимое. Оно не преодолевает партийности, но доводит её до высшей степени, создавая в стране политическую, религиозную, хозяйственную и культурную монополию одной партии».

Плодовитый Иван Ильин, только что, в 1938 году, бежавший

«Коммунистическое государство — принципиально тоталитарное государство. Это означает, что оно не только диктаторски правит, но и старается охватить и овладеть целиком всею жизнью… Авторитарное государство совсем не обязательно должно быть тоталитарным: авторитарное правление существует сейчас, например, в таких государствах, как Венгрия, Латвия, Эстония, Испания и Португалия; но ни одно из них не притязает на то, чтобы стать тоталитарным, т.е. взять на себя всё, регулировать всё и руководить всем, включая и мировоззрение. Однако коммунист — последовательный тоталитарист… (…)

Коммунистический террор — не эксцесс, не случайность и не преходящее явление. Он — принадлежность системы. (…)

Коммунизм означает монополию предоставления работы, что неизбежно ведёт к полной зависимости всех до единого от

Весьма компетентный критик коммунизма из круга русской социалистической (но внепартийной) эмиграции Г.П. Федотов тоже из статьи в статью выяснял природу сталинского режима, используя понятие тоталитарности. Оно открывалось в его в текстах в, так сказать, первозданной тотальности, всеобщей мобилизации и универсальности целостных притязаний: «весь ужас коммунистического рабства заключался в его “тоталитарности». Насилие над душой и бытом человека…”; «XIX век с его титаническим, почти стихийным ростом производства, как и культурного накопления, приучил нас поверхностно скользить над проблемою производственных сил. Социализм сводится к проблеме распределения. Понадобилось тоталитарное осуществление социализма в СССР, чтобы вопросы производства встали в порядок дня»;

«Три великих тоталитарных народа находятся не в одинаковых условиях по отношению к

Другой — и на этот раз большой, активный, коллективный — претендент на преодоление большевизма в России, евразийство, почти во все годы своего существования утверждало идеократию как свой позитивный идеал. Ещё в 1928 году лидер евразийства Н.С. Трубецкой (1890-1938) уподоблял СССР Сталина и Италию Муссолини как попытки идеократии, а в 1934 году один из активистов движения достраивал ряд за счёт гитлеровской Германии и писал о том, как правильная идеократия перехватит инициативу: «после экономического деспотизма капитала наступает эра миросозерцательного деспотизма».

Когда Бердяев сам заводит речь об иных признаках сталинского государства, то мысль его возвращается к обычному для социалистической части русской эмиграции конца 1920-х — началу 1930-х гг. именованию сталинского СССР «фашистским» государством , имея в виду, прежде всего тот пример постсоциалистической диктатуры, который в 1920-е гг. явила Италия Муссолини, и которая вызвала такой неподдельный интерес у правых антикоммунистов в рядах русской эмиграции (П.Б. Струве, И.А. Ильин, А.В. Карташёв, Ю.Ф. Семёнов и др.): «фашизмом» левые дискредитировали Сталина, в «фашизме» правые видели способ его уничтожения. И Бердяев консолидировался в этом именно с левыми, исподволь преодолевая их заворожённость мифом об однопартийной диктатуре:

«Коммунизм в период сталинизма не без основания может представляться продолжением дела Петра Великого. Советская власть есть не только власть коммунистической партии, претендующей осуществить социальную правду, она есть также государство и имеет объективную природу всякого государства, она заинтересована в защите государства и в его экономическом развитии, без которого власть может пасть. (…) Сталинизм, т.е. коммунизм периода строительства, перерождается незаметно в своеобразный русский фашизм. Ему присущи все особенности фашизма: тоталитарное государство, государственный капитализм, национализм, вождизм и как базис, — милитаризованная молодёжь. Ленин не был ещё диктатором в современном смысле слова. Сталин уже вождь-диктатор в современном, фашистском смысле».

Развивая свои наблюдения и формулировки ещё середины 1920-х годов, по умолчанию переписывая для американских издателей свои критические пассажи против марксизма и коммунизма 1944-1945 гг., опубликованные (под псевдонимами) в органах гитлеровской пропаганды, в 1953 г. Б.П. Вышеславцев подвёл «под венцы» свои наблюдения об одновременном изживании и саморазрушении капитализма и социализма как продуктов индустриализма и тоталитарности как неизбежного следствия этого индустриализма. Уверенной рукой сводя в современности наследие и практику русских философов права В.С. Соловьёва (1853-1900), П.И. Новгородцева и Г.Д. Гурвича (1894-1965) , он писал в специальном разделе своего главного социально-философского и социологического труда, вершинного для русской мысли ХХ века исследования общеевропейского Модерна, «Кризис индустриальной культуры»–«Угроза тоталитарной технократии», исподволь помещая хрестоматийный «тоталитарный» пример СССР, нацистской Германии и фашистской Италии в доминирующий контекст общей для них и для «демократий» индустриальной эпохи:

«Самые убеждённые друзья хозяйственной демократии, если они являются не демагогами, а серьёзными социологами и социальными философами, принуждены исходить из факта существования технократической тенденции индустриализма. (…) Угроза состоит в соединении политической и экономической власти в руках единой олигархии. Такое соединение необходимо принимает форму тоталитарного государственного хозяйства в тоталитарном государстве. Для Прудона оно было далёкой угрозой, но для нас оно есть «реальный факт». Тоталитарная технократия стоит перед нами в форме авторитарного социализма или «коммунизма», т. е. именно так, как предвидел Прудон. В индустриальную эпоху тоталитарная власть невозможна без захвата индустриального техно-бюрократического аппарата, он именно и даёт экономическую власть, а в сущности и политическую власть. (…) Когда два других тоталитарных государства были разбиты и отпали, оставшееся (их старший брат) бесконечно усилилось. Его индустриальный технократический аппарат владеет огромной захваченной территорией и подчиняет себе огромную массу населения. Угроза мировой коммунистической тоталитарной технократии как раз и есть та угроза, которая «поставлена реальными фактами»».

Именно в советской, преимущественно промышленной технократии, якобы всесильной, видит Вышеславцев главного носителя тоталитарных претензий, но характеризует его так, что его собственно коммунистическая идеология и угроза явственно отходит на второй план перед логикой интернационального и всеобщего индустриального уклада: «правящий класс всякого индустриального государства. Он становится технократией, если захватывает в свои руки «орудия производства» и политическую власть».

Именно эта тоталитарная технократическая олигархия и технократическая диктатура, этот социально-экономический эсхатологизмВышеславцева, как представляется, и ныне, и до сих пор не имеющий внятной не-эсхатологической альтернативы, и критически поражает всякий политический и экономический режим внутри индустриализма. И не даёт политическому заказчику «холодной войны» и доктрины тоталитаризма превратить мысль Вышеславцева в полное подспорье антисоветской агитации. Он пишет:

«Совершенно неважно, захватят ли техники и бюрократы политический аппарат, — или захватят политики техно-бюрократический аппарат: в том и другом случае на вершине окажется пункт совпадения политической и

Итак, Вышеславцев в своём описании тоталитаризма был слишком критичен по отношению к капитализму и не дал американской антикоммунистической пропаганде, в которой он в последние годы жизни посильно участвовал по идейным и материальным соображениям, достаточной партийности, то есть тех публицистических знаков, к которым борющейся против сталинского СССР идейный Запад уже приучили русские социалисты в эмиграции, составившие интеллектуальное ядро тех властных структур, например, в США, что изучали и описывали СССР, чтобы идейно мобилизовать и централизовать его активных противников по всему миру.

С окончанием войны вновь ожил с критикой тоталитаризма и Иван Ильин. Под псевдонимом и в роли «мы, западные европейцы» в швейцарской газете «Anzeigerausdem Bezirk Affoltern» он уточнял набор признаков «тоталитарного государства»: система террора, хозяйственная монополия государства, «монополия диктаторской партии» на эксплуатацию («Государство есть крупный капиталистический монополист, партия же — класс эксплуататоров») «коммунистическое государство — классически совершенный пример тоталитарного государства» . Невольно воспроизводя марксистские споры 1920-1930-х о капиталистическом характере СССР, Ильин наткнулся на уязвимое звено в идее «партийной монополии» как центре «тоталитаризма»: если партия — это правящий класс, то она, следовательно, эксплуататор, если она эксплуататор в капиталистической системе, то тоталитаризм в СССР основан на капитализме и поэтому капиталистические западные демократии единоприродны СССР. Ещё более уязвимым оказалось послевоенное отделение «левого тоталитаризма» СССР от «правых» в Германии и Италии, которое после войны начал воспроизводить Ильин, отдавая дань своим предвоенным симпатиям: приветствуя фашизм за антикоммунизм, он даже готов был признать его нетоталитарность («фашизм мог и не создавать тоталитарного строя: он мог удовлетвориться авторитарной диктатурой, достаточно крепкой для того, чтобы… искоренить большевизм и коммунизм…»). Постулируя, что «тоталитарное государство есть всеобъемлющее государство… политический строй,… включивший всю деятельность [граждан] в объём своего управления и принудительного регулирования», основанное на «единой исключительной партии», «монополии работодательства», сыске и терроре, Ильин неожиданно повторяет радикальные суждения Мизеса и Хайека, видимо руководствуясь пафосом либертарианской мировой диктатуры и утверждая, что именно революционная демократия готовила весь XIX век «предельное расширение государственно-административного объёма» и потому в середине ХХ века «социал-демократы всех стран являются по их основному замыслу и плану третьей по счёту тоталитарной партией мира (после коммунистов и

«…демократическое государство может выдвинуть и

И вновь, даже при признании столь важной для марксистов «партийной монополии», радикальное отрицание социализма заставляло теоретика «тоталитаризма» отрицать социал-либеральный капитализм и утверждать олигархическую диктатуру. Ясно, что такой «тоталитаризм»правой русской эмиграции западной «холодной войне» против СССР был неудобен.

Но столь же неудобен был для этой цели и взгляд на СССР классической внепартийной левой русской эмиграции. Легко предположить, почему, например, Бердяев не был признан ни тогда, ни позже одним из создателей доктрины «тоталитаризма», несмотря на то, что его труды о русском коммунизме стали (особенно для западной советологии) очевидной классической навигацией по идейной тематике СССР: после войны, когда русском языке появились упомянутые «Истоки и смысл русского коммунизма» и «Русская идея», они не только не прозвучали в унисон усилиям по предметному формулированию «азбуки тоталитаризма», но и оказались неудобными для пропагандистского использования в силу известных советских симпатий Бердяева того времени. Именно тогда Бердяев писал нечто несовместимое, антикапиталистическое, скандально указывая противостоящим сталинскому коммунизму на совершённую западной антикоммунистической демократией Хиросиму, антикоммунизм прямо называя «фашизмом»:

«Ещё, может быть, не настало время исследовать причины мировой войны, закончившейся потрясающим открытием атомной бомбы… Война кончилась, но нет настоящей радости, нет даже по-настоящему чувства, что она кончилась. (…)

Человеческое общество и цивилизация всё ещё покоятся на старых началах. И если советская Россия основывает себя на новых началах, то это можно сказать исключительно о её социальном строе, а не о её духовном строе. (…) Мир не знает никакого духовного единства и склонен отрицать общечеловеческую мораль. К единству хотят прийти через усиление раздора. Капиталистическая система, которая всё ещё господствует в мире, есть раздор и война людей и народов… (…)

Нужно быть слепым, чтобы не видеть, что миру предстоит радикальное социальное переустройство. Это может происходить разными путями. Должно желать, чтобы социальная революция в мире происходила наименее насильническим и кровавым путём. Это будет зависеть от степени сопротивления сил, господствовавших доныне в мире. Но ещё более будет зависеть от той роли, которую будут играть положительные духовные силы мира…

Нужен не страх коммунизма и не антикоммунистический фронт, который неотвратимо превращается во фронт фашистский, а христианизация и спиритуализация коммунизма, при признании в нем положительной социальной правды… И нужно потерять совесть, чтобы считать более соответствующим христианству капитализм. Мир идёт к социализму в той или иной форме».