В ПОИСКАХ ХОРОШЕГО

Это невыдуманный рассказ об одном из первых исследователей по открытым данным. О человеке, бросившем вызов всей советской историографии Второй мировой войны.

Через 15 лет его идеи будут высказаны в более яркой и грубой форме, через 20 — станут предметом острейшей полемики. Версия, лишенная нюансов и дополненная выводами, которых у нашего героя не было, вызовет яростную критику оппонентов.

Он же останется абсолютно неизвестным.

Цель этой статьи — сделать его имя, его опередивший время труд и удивительную судьбу известными немалому кругу тех, для кого советская история остается живой темой. И — приблизить разгадку судьбы его книг.

Полу-Хороший

Мы с родителями в Пярну на море. Мне 11, папе 38, он инженер-строитель. Июль 1973-го. Там же его сослуживец, Святский, с женой. Он 50-летний ветеран войны, фронтовой разведчик, замечательный рассказчик.

Мы часто встречаемся.

Святский хорошо рисует. 11 июля, мы играем. Я черкаю в своем альбоме закорючку, он ее продолжает так, что она становится частью чего-то осмысленного. Затем за минуты он рисует карандашом нас всех: маму, папу, меня. И выходит довольно похоже, с оттенком шаржа. А потом рисует жену — Стасю, и себя.

И подписывает автопортрет: Полу Святский — Полу Хороший.

Хорошая — это фамилия Стаси.

Святский колеблет наше представление о войнe

В другой день они с отцом обсуждают начало войны.

Святский рассказывает.

Большевики во главе со Сталиным с середины 20-х гг. строят социализм «в отдельно взятой стране». Но идея мировой революции как условия «полного» построения социализма не забыта. Сталинское руководство все эти годы думает о провоцировании революционной ситуации в Европе. В германском нацизме они видят молодой реваншистский отросток буржуазного империализма. Если он, как таран, ударит по старым империалистическим цитаделям, Англии и Франции, и измотает длительной схваткой себя и их, то назреет революция во всех трех странах, и вступление СССР в войну на заключительной стадии обеспечит социалистическое переустройство Европы.

Это общий план, а как его реализовать?

Анализ пропаганды и военного строительства в СССР показывает, что они нацелены на наступательную войну. Практически с начала индустриализации на войну работает бóльшая часть советской промышленности. Она создает огромный военный арсенал. Рассказы советских историков о превосходстве германской армии в живой силе и технике к началу Великой Отечественной войны не соответствуют действительности. Они призваны оправдать поражения Красной Армии в первый период войны. В действительности по основным показателям Красная Армия превосходит германскую, а танков у нее больше в несколько раз.

Дипломатия. Во второй половине августа 1939 г. СССР прерывает переговоры в Москве с военными представителями Англии и Франции и молниеносно заключает уже подготовленный пакт о ненападении с Германией. Это позволяет Германии 1 сентября, не опасаясь противодействия со стороны СССР, вторгнуться в Польшу и тем самым развязать II мировую войну. Если бы пакта с Германией не было, а вместо этого СССР продолжил переговоры с Англией и Францией хотя бы с туманной перспективой заключения союза, то Германия не решилась бы напасть на Польшу из-за смертельного риска войны на два фронта. Пакт развязал Германии руки: ее восточная граница, возникшая после раздела Польши с СССР, уже не вызывала опасений. Более того, СССР заключил с Германией торговые соглашения, по которым обязался снабжать ее необходимыми для войны ресурсами.

Сталин делает все, чтобы завязалась схватка Германии со старыми империалистическими державами, чтобы эта схватка затянулась и стала кровопролитной для обеих сторон, ослабила их, и тогда она послужит прологом к осуществлению его плана захвата Европы.

Он планирует финальный удар по Германии. Войска дислоцируются в непосредственной близости от границы с ней, возникшей после раздела Польши и других территориальных приобретений СССР. Там же размещаются аэродромы и военные склады. «Линия Сталина», защищавшая прежнюю западную границу, разоружается и консервируется в непригодном для быстрого восстановления состоянии. Начато строительство укреплений вдоль новой границы, но к лету 1941 г. оно далеко от завершения. Защита границы слаба и имеет неприемлемые дыры.

Тем временем война в Европе не оправдывает ожиданий Сталина. Германия за 39 дней заставляет капитулировать Францию и обращает в бегство силы Англии. Гитлер не ослаблен и крайне опасен. Но не зря же Красная Армия готовилась к наступлению, имеет огромный арсенал танков и самолетов, сосредоточила вблизи границы ударные силы. Давно готовившийся план должен быть осуществлен. Советский Союз должен, нанеся первый внезапный удар, разгромить Германию. Чтобы этот удар стал сокрушительным, необходимо произвести еще ряд действий…

Но Гитлер опережает Сталина. И это катастрофа для Красной Армии, потому что к обороне она не готова. Ее оборонные действия бессистемны, хаотичны. Ее живая сила, сосредоточенная у границы, самолеты на прифронтовых аэродромах и склады уничтожаются в первые дни войны. Германская армия стремительно наступает, захватывая огромное количество пленных, и у СССР не хватает дивизий, которые могли бы встретить противника на путях его продвижения, и уже нет оборудованных укрепленных районов на этих путях. Сталин понимает, что его план провалился.

Таким образом, причина катастрофы 1941 г. не в том, что Красная Армия значительно слабее, это не соответствует действительности. Причина в авантюристической сталинской внешней политике и дипломатии. В его сговоре с Гитлером, позволившем тому развязать войну сначала против Польши, Франции и Англии, а затем, добившись быстрых успехов, и против СССР. Причина также в неготовности Красной Армии к обороне из-за спешных приготовлений к наступлению, сосредоточения на границе, разоружения старых и неверного расположения и неготовности новых линий обороны. Из-за отсутствия достаточных сил, способных встретить врага на подготовленных позициях во внутренних частях западных военных округов. Из-за расположения аэродромов и складов вблизи границы, сделавшего их идеальной мишенью.

Если бы не стремление реализовать провальный сталинский план, германского нападения на СССР, скорее всего, не было бы. А решившись на него, Гитлер не имел бы шансов дойти до Москвы и Сталинграда. И многие миллионы граждан нашей страны остались бы живыми.

Том на антресоли

Таков смысл рассказа Святского.

Мой отец никогда не жаловал советскую власть, и особенно Сталина. Но эта трактовка событий произвела впечатление и на него. Она звучала стройно и делала очевидными слабые места версии, знакомой нам, как «Отче наш…».

Отец спрашивает Святского: «На какие источники и исследования это опирается?»

Святский доверяет отцу, и у него есть ответ. Он говорит, что его тесть много лет занимался этой темой и написал книгу о начале войны. В последнее десятилетие это стало делом его жизни. Он умнейший и скрупулезный исследователь.

Разумеется, отец хочет эту книгу прочесть. И вот мы уже в Москве, и машинопись книги лежит у нас на антресоли. Я достаю ее оттуда и читаю.

Обо всем рассказанном Святским там подробно, логично и убедительно, с цитатами из газет, исследований и мемуаров.

Внешняя политика и военное строительство в СССР перед войной. Переговоры в Москве с дипломатическими, затем военными представителями Англии и Франции в мае–августе 1939 г. описаны по дням — по сообщениям советских газет, отражавшим идеологию момента, и др. Приезд Риббентропа и подписание пакта. Вторжение вооруженных сил Германии и затем СССР в Польшу, «Договор о дружбе и границе» с Германией (меня тогда поразило это название). События между сентябрем 1939 и 22 июня 1941: ход войны в Финляндии и Франции, присоединение к СССР трех Прибалтийских государств… Военное строительство и военная техника: разоружение «линии Сталина» (так называли на Западе советскую систему укрепленных районов вдоль прежней границы), стратегическое сосредоточение советских войск у новой западной границы и ее поспешное обустройство. Донесения Сталину о планах гитлеровского нападения, инциденты на границе… Вторжение Германии в пределы СССР, реакция и приказы Сталина, катастрофические первые недели и месяцы войны, огромные человеческие жертвы и потери техники…

Вывод из проведенного анализа: СССР мог предотвратить эту колоссальную трагедию, если бы в этом состояла цель Сталина. Но он сознательно приближал войну капиталистических стран, видя в ней предпосылку советской гегемонии в Европе. Его расчет провалился. СССР не досталась легкая победа, напротив, он принял на себя главную тяжесть войны, унесшей многие миллионы жизней его граждан.

На титульном листе книги — фамилия: Антонов. Святский объяснил смысл псевдонима: любимый внук автора, племянник Стаси — Антон. Он на пару лет младше меня.

Через некоторое время отец отдает машинопись Святскому, но я не забываю о ней. Проходит почти 20 лет, и становится ясно, что она опередила время, но никому не известна. Цель нашего исследования — вернуть ее из забвения, найти и понять, кем был ее автор.

Последние встречи со Святским

Пути отца и Святского разошлись в конце 70-х, когда тот ушел из их института ЦНИИЭП жилища. Но раньше, в 1978 г., нам стало известно, что умер Антонов, и Святский занимается его военной библиотекой: какой-то массив книг пытается передать целиком, что-то распродает.

28 августа 1983 года Святский неожиданно зашел к нам в Москве и набросал портреты — моей жены и мой — в том же пярнусском альбоме, через 10 лет. О книге Антонова мы, скорее всего, не говорили. Почему-то у нас не осталось никаких воспоминаний о его визите, только рисунки мягким карандашом с этой датой.

Моя последняя случайная встреча с ним — на платформе станции метро Университет. В день военного праздника — он был с наградами и в парадной форме (возможно, у него было на это право). Год, вероятно, 1984 или 1985-й. Святский ушел из жизни в октябре 1986 года.

Святский на войне

Святский — главный герой пролога этой истории. Мы нечасто будем вспоминать о нем дальше, но мне хочется рассказать о нем немного больше. Хотя бы кратко о его военной молодости.

Некоторые архивные данные о воевавших сейчас можно найти в интернете. Но мы видим вариации имен, дат и мест рождения и поступления на службу. Поэтому порой можно принять одного человека за нескольких, а нескольких за одного.

Иосиф (Леонид) Святский (Святский-Гуров) родился в июне 1923 г. в Мариуполе. В армии с июня 1941 года, с 18 лет. Старшина. Служил в полковой разведке. Награжден медалью за отвагу: «за смелость и мужество проявленное им в наступательных боях 16 июля 1943 года под деревнями Ушево, где он ходя с группой бойцов в разведку ворвался в расположение противника и уничтожил до 15 немцев достав при этом ценные сведения о расположении и силах противника» (фразеология и пунктуация сохранены).

В мемуарах Людмилы Елисеевой, его кузины, изданных в 2015 г., — много рассказов о том, как он ходил в разведку: здесь и парашютный десант, и заброска в Польшу для установления связи с партизанами.

Почему Леонид, почему Гуров? Он ходил через границу, и, согласно свидетельству Людмилы Елисеевой, на худший случай ему сделали документы как на русского. И был у него фронтовой друг Леонид Гуров. Они решили, что если одного убьют, то второй добавит его фамилию к своей и будет воевать «за себя и за того парня». Гуров погиб, и Святский стал Гуровым. Но и с детства в семье его звали Лёнькой, так что совпало.

Он был несколько раз ранен (включая тяжелое осколочное ранение в живот) и контужен. Войну закончил в Германии — дежурным КПП дорожно-эксплуатационного батальона, и на этом посту тоже отличился. Из наградного листа: «Тов. Святский-Гуров в период летних наступательных операций — апрель–май месяцы 1945 г. — организовал и личным участием выполнил оформление участка дороги переправы и КПП на р. Одер. Обладая мастерством художника, т. Святский-Гуров сделал два панно из портретов вождей и оформил их с исключительным мастерством. Организовал работу на КПП в кач-ве дежурного с исключительной точностью, проверяя колонну автомашин с задержкой не более 2-х минут». Теперь я знаю, что родители его (и многие другие члены семьи) были/стали профессиональными художниками.

Награжден Орденами Красной Звезды и Отечественной войны I степени и медалями. Демобилизован в сентябре 1945 г.

След книги Антонова

Знал ли мой отец настоящие имя и фамилию Антонова? Был ли тесть Святского тоже Хорошим, как его дочь Стася? Не исключаю, что отец знал, но мне и маме не говорил. Возможно, для соблюдения минимальной конспирации. Ведь такая книга тянула на «антисоветскую агитацию и пропаганду» или на «распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй» — знаменитые 70-ю и 190-ю политические статьи УК РСФСР. Увы, отца давно нет с нами, он ушел из жизни в январе 1986 года.

Эта книга запомнилась мне навсегда. Я вспоминал ее, когда речь заходила о трагедии 41 года. Особенно — в начале 90-х, когда вопрос о предпосылках войны стал предметом острых дискуссий. Никто из их участников на книгу Антонова не ссылался.

Поэтому чем дальше, тем больше меня занимал вопрос о судьбе этой книги. Много ли людей ее прочли? Знал ли ее Виктор Суворов, чей «Ледокол» по очень многим пунктам повторил ее доводы, хотя по ряду положений разошелся с ней? Кем был ее автор?

В 1973 г., когда мы читали книгу Антонова, Владимир Резун (Виктор Суворов) учился в Москве в Военно-дипломатической академии Генштаба. И даже жил недалеко от Святского. Позже именно с тамошними лекциями он связывает появление идеи "Ледокола". В интервью Владимиру Буковскому для Таймс он рассказал об этом так: “Когда я еще только учился в академии, лекции по военной истории следовали сразу после лекций по стратегии. И вот, сижу и слушаю о том, что если ваш противник готовится к внезапному нападению, то он должен будет:

— стянуть свои войска к границе и

— расположить свои аэродромы как можно ближе к линии будущего фронта.

А потом, сразу же за этой лекцией мне рассказывают, что Сталин в 1941 году:

— был к войне не готов,

— допустил много серьезных ошибок

(в частности, расположив свои аэродромы прямо на самой границе с немцами и стянув туда свои лучшие части…) Что за наваждение? Не может быть и то, и другое правдой: или историк врет, или стратег ошибается!” Но именно это сопоставление было у Антонова. Мы к этому еще вернемся…

Не найдя ни контактов родственников Святского или Стаси, ни упоминаний книги Антонова о начале войны, в 2007 г. я написал пост о ней в одном из исторических сообществ Живого Журнала. Из откликнувшихся книгу тоже никто не видел. Тогда я усомнился: а может быть, почти за 35 лет память дала аберрацию, и псевдоним был другой. Это была «именная» фамилия, точно на «А»: Алексеев? И тут поиск привел к успеху: я нашел книги «Алексеева» и Виталия Рапопорта о предвоенной Красной Армии и познакомился лично с их замечательным автором, Юрием Авсеевичем Геллером (1927–2015). Он писал, в частности, о сталинских репрессиях комсостава РККА, но нет, никогда не слышал об Антонове-Хорошем (?) и его книге. Концепция Суворова, по его мнению, была не лишена слабых мест.

Опять надолго оставив попытки что-то узнать об Антонове, следующий пост я написал в 2015 году, в facebook. На всякий случай «тегнул» Суворова, но он не отреагировал, и написал одному российскому историку, стоящему примерно на тех же позициях, что Суворов. Поскольку речь идет о личной переписке, назову его А.О. — парой букв, не совпадающих с инициалами.

Реакция А.О. была: "я должен угадать автора рукописи, которую не видел в глаза?" Хотя смысл обращения был — предложить направление поиска, а не угадать. Позже, когда будут и имя, и рукопись, он не ответит. И это можно было пред"угадать" по первой резкой реакции. Но все по порядку.

Лед тронулся

В декабре 2023 г. я рассказал об Антонове-Хорошем своему школьному другу, Г.Р., с которым мы сидели за одной партой 9 лет в двух школах. Он увлекается генеалогическими поисками и изучил своих предков по одной из линий аж до XV века. Также он интересуется отечественной историей. Без него это исследование не сдвинулось бы с места.

В чем была сложность? Книгу Антонова, скорее всего, видел крайне ограниченный круг лиц, и как их найти, неясно. Святский умер 37 лет назад, Стася, кажется, была бездетной. Если она жива, ей далеко за 90, и простой поиск сведений или контактов по ее имени результатов не дал. Нашли визажистку Стасю Хорошую, но о нашей Стасе она ничего не знала.

Об историке Хорошем — тоже ничего, да и что найдешь по такой фамилии без имени… Он, возможно, воевал, но на сайтах памяти довольно много людей с этой фамилией, и никто из них нашего внимания не привлек. Генеалогические сайты тоже не помогли. Как и библиографические: книга Антонова, похоже, никем не упоминалась. Мне уже казалась, что она — артефакт из параллельного мира моего детства, все связи которого с теперешним миром оборваны.

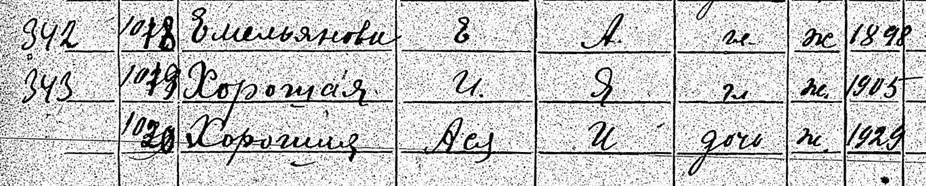

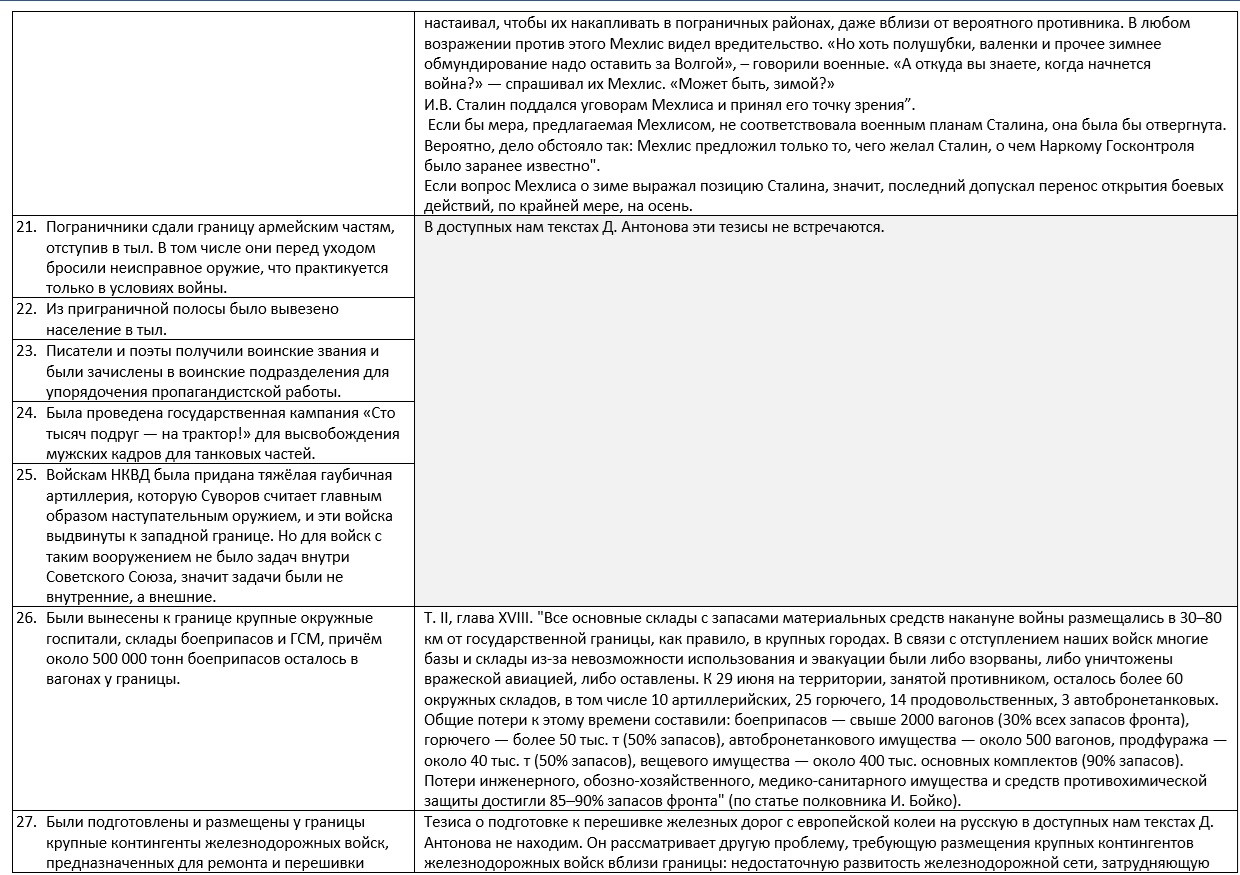

Была лишь одна идея: попытаться заказать через ЗАГС запись о рождении Стаси. Теперь мы понимаем: это ничего бы не дало. Но Г.Р. залезает в карточки эвакуации Яд Вашем — иерусалимского мемориала истории Холокоста. И обнаруживает (Дюртюли, Башкирия) следующее:

Хорошая Ася… Не наша ли Стася? Год рождения — подходящий… Там еще в колонке справа — Москва. Ее мать — Хорошая И. Я. Имя отца (предположительно «Антонова») начинается на И.

Там же обнаруживаем еще одну запись:

Снова Емельянова Е.А. (как узна́ем позже, няня Дуня), правда, на 6 лет старше. Значит, данные далеко не точны.

Хорошая Ида Хиелевна, тоже 1905 г. р. — это, несомненно, мать Аси, потому что вслед за ней — ее дочь Анастасия Иосифовна Бромберг 1930 г. р. Ася, Анастасия — это почти наверняка Стася! Но здесь ее фамилия записана по отцу. Тогда его имя — Иосиф Бромберг. Валентин Иосифович — брат Аси. В первой записи он тоже есть (но 1927 г. р.) — на следующей странице. Стася как раз должна иметь сестру или брата: псевдоним "Антонов" — в честь ее племянника.

Ида — учительница московской школы № 324, а жили все в доме 12 по ул. Кирпичной. И в списки эвакуированных ее с детьми занесли дважды.

Но что за студентка Бромберг Мера Лазаревна, «родственница»? Скорее всего, она тетя Аси, младшая сестра отца. И тогда его отчество, надо думать, тоже — Лазаревич.

Значит, еще один Иосиф (как и Святский)? Вернее, — третий, потому что герой книги Антонова — Иосиф Сталин.

Снова смотрю военные сайты, чтобы найти что-то… уже об Иосифе Лазаревиче Бромберге.

Лейтенанты Бромберги

Нахожу, и даже двух. Оба лейтенанты, один административной, другой — интендантской службы. Годы рождения: у первого 1910, у второго 1903. Не могут ли здесь быть, как у Емельяновой Евдокии Андреевны, — ошибки в данных одного и того же человека? Не могут, потому что на фото разные люди.

У первого узнаваемый советский образ. Родился в Баку. Это о нем (других Бромбергов из Баку в базах нет) в газете "Красный спорт" за 1936 г.: "Новое достижение СССР показал красноармеец Бромберг (Баку), легчайший вес; он толкнул левой 65,7 кг, улучшив свой же рекорд 63,5 кг. Правой Бромберг дал новый рекорд ЗСФСР — 54,1 кг[?]… Первые места заняли: легчайший вес — Бромберг (Баку) 215,5 кг…"

Автор книги — скорее второй. И год его рождения идеально подходит к годам рождения жены (1905) и сына (1927). Он рожден в Херсоне (07.07.1903), а служил в военно-санитарном поезде № 228.

Ищем сведения об этом поезде… Из воспоминаний: "Говорили, что их поезд ангелы охраняют. Много шедших позади и впереди поездов обстреливали и бомбили, а 228-й проносило. А однажды, уже после снятия блокады Ленинграда, 228-й вместе с другими стоял на каком-то разъезде, не доезжая до города. Охраняя эшелоны, солдаты-санитары увидели сигнальную ракету. Разведчик? Сообщение поступило к начальнику поезда, местным властям. Вскоре поезда двинулись, и ещё не доехали до станции, а разъезд уже бомбили. Люди рассказывали, что на этом разъезде уже были три братские могилы. Трёх санитарных поездов… …В каждом поезде — до тысячи человек раненых плюс медицинский и обслуживающий персонал. Если кто и выжил, то в такой неразберихе помочь им было трудно. Три братские могилы…"

Сложно представить, сколько за годы войны он увидел страданий.

Поезд 228: сумма цифр — дюжина. Иосиф выжил, чтобы написать книгу?

Он начал службу в декабре 1941 г., закончил 20.12.1948.

Из мифологической фигуры зубра советской подпольной историографии Антонов постепенно превращался в живого человека с драматической судьбой.

Анархист Бромберг — это он?

Людей с таким ФИО не может быть много, к тому же известны год и место рождения. Начинаем искать. Находим мало. Но удивительное.

В феврале 1935 г. были осуждены к пяти и трем годам исправтрудлагерей анархо-мистики Борис Власенко и его супруга Евгения. На допросах Евгения сообщила: "В Москве живет знакомый по Ташкенту, бывший ссыльный анархист Бромберг Иосиф Лазаревич. Уехал он в г. Москву раньше нас, с ним знакомство поддерживаем. Больше никого знакомых по Ташкенту в городе Москве я не знаю". Об этом же — в допросе Бориса.

О других упомянутых анархистах в книге "Орден российских тамплиеров — II" приведены довольно подробные сведения, но о Бромберге сказано лишь "ссыльный анархист в Ташкенте".

Это едва ли бакинский Бромберг — столь быстрое превращение из ташкентского ссыльного — через Москву — в бакинского красноармейца и рекордсмена по штанге трудно представить. Да и слишком он молод. Херсонскому Бромбергу нужно было из ссыльного анархиста стать лейтенантом РККА. Тоже не очевидный путь, но более правдоподобный. Во время войны толковые люди ценились, и, бывало, становились офицерами даже без среднего образования. Или звание присвоила ему военная кафедра вуза? Как и бывший ссыльный, наш Иосиф Бромберг перед войной, вероятно, жил в Москве, ведь там работала (и жила с детьми на ул. Кирпичной) Ида. Но не будем исключать и почти невероятное: анархист — третий полный тезка с тем же редким ФИО, больше никак не вошедший в интернет-анналы…

Попробуем теперь что-нибудь узнать о членах семьи Антонова.

Родные

Ида перед войной работала учительницей в московской школе № 324. Школа была в Колпачном переулке 4, рядом с Покровкой и Чистыми прудами. Мужская школа с изучением испанского языка. До революции там была частная гимназия Любови Вяземской, где учились Эльза Триоле и ее старшая сестра Лиля Брик. В этом трехэтажном здании с мансардой сейчас бизнес-центр и гостиница Арум.

О Валентине ничего интересного не обнаруживаем. О Стасе Хорошей скажем позже.

А чем известна младшая сестра Иосифа — Мера? Ее звали также Мэри. Она составила выдержавший несколько изданий сборник контрольных заданий по французскому языку для заочников (160 часов занятий, с методическими указаниями) и занималась французской литературой. Работала в 1963–74 гг. в "Иностранке" — Всесоюзной библиотеке иностранной литературы: заведовала читальным залом по иностранным языкам. В старом московском справочнике мы нашли ее адрес: она жила в артистическом доме на ул. Черняховского. Этот адрес стал нашей надеждой, которая оправдалась.

Квартира на Черняховского

Мы долго не использовали адрес Мэри, наученные горьким опытом. Меня постигла неудача. Найдя профили Антона (внука Антонова) на facebook и LinkedIn, я обратился к нему с досадной поспешностью, не описав цели обращения, и не получил ответа. Потом пару раз писал ему уже подробно, но Антон не ответил (UPD. Лишь в декабре 2024 г. контакт с Антоном начал налаживаться; о псевдониме своего деда он впервые узнал от меня). После этого мы решили, что будем тревожить возможных родственников Мэри на Черняховского только тогда, когда будем чувствовать в себе уверенность, что вызовем их позитивный отклик.

Когда такой момент наступил, Г.Р. поехал на Черняховского. Я был не в Москве, поэтому вся офлайн активность досталась ему. Дверь вначале не открыли, но потом пришли жильцы. Это была молодая семья из Казахстана. От них Г.Р. узнал телефон хозяина квартиры. Им оказался Юрий, внучатый племянник Мэри и Иосифа. Мы уже знали благодаря сайту MyHeritage, что у Иосифа и Мэри были еще брат Александр и сестра Ева. Юрий Галкин — внук Евы. Соблюдая наш принцип, Г.Р. позвонил ему лишь через некоторое время — когда почувствовал, что разговор получится. Юрий пригласил его в гости. И пообещал подарить чемодан Иосифа с бумагами.

Семья Иосифа, расстрел брата, смерть отца

13 февраля 2024 г. Г.Р. слал мне фото из квартиры Юрия (не на ул. Черняховского) в реальном времени. Живописный портрет Мэри на стене. Фотографии ее брата Александра и Эмиля Гилельса, его близкого друга. Вся семья была музыкальной, Александр играл с Эмилем в четыре руки (это что-то говорит об уровне) и был его врачом. Ему первому Гилельс играл многие разученные вещи.

Фотографии дома Бромбергов в Херсоне и его детальный план. Чтобы найти его, Юрий, архитектор, приложил усилия. Мы уже знали, что у Лазаря, отца Иосифа, выросло не четверо детей, а одиннадцать: семеро — от первой жены, умершей рано. Она — старшая сестра матери Иосифа и Мэри. Мэри в семье звали Томой, Тамарой.

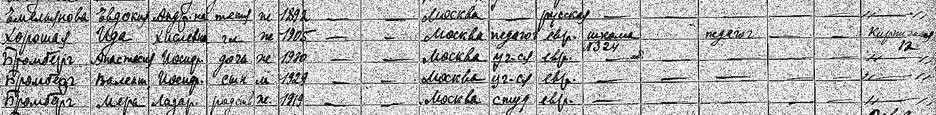

Лазарь был купцом 1-й гильдии и почетным гражданином Херсона. Он учредил профессиональное училище и субсидировал обучение в нем для малоимущих. В 1-м этаже его дома (на ул. Дворянской, позже — Советской, рядом с Привозом) был галантерейный магазин, товар привозили из Польши. Дом, первоначально со статуями в двух нишах второго этажа, остался на фотографиях Дворянской, но здесь приведем советскую акварель (?), где он уже достаточно потрепан. Впрочем, и в конце 2024 г. был в неплохом состоянии. Напротив стоял дом купца Эля Вайсбейна, и старшие дети Лазаря дружили (и лазали за яблоками в соседний сад) с тоже Лазарем, племянником купца — будущим Леонидом Утесовым.

Далее Г.Р. присылает мне листок, где рукой Томы записаны имена всех детей и внуков Лазаря. На следующих листках она рассказывает краткую историю семьи. Трагический отпечаток на нее наложило страшное событие периода Гражданской войны, которое я изложу словами Тамары, чтобы не внести искажений. "Когда в Херсон пришли «красные», то они, разгромив наш магазин и дом, собирались «забрать» отца, но узнав, что у него 11 детей, вместо него «в заложники» забрали самого старшего сына Яшу. На следующий день братья Гриша и Витя пошли узнавать о судьбе старшего брата. Оказалось, что его ночью расстреляли с другими заложниками. Когда папа об этом узнал, с ним случился удар (так говорили в семье), он долго болел и уже не поднялся. Умер он в 1922 г."

Он прожил 61 или 62 года.

Содержимое чемодана. Книга

А что с обещанным чемоданом? Г.Р. привез его домой. В нем — подобранные по годам газетные вырезки — с 1949 по 1973 г., более поздние вырезки и газетные листы, очень много перепечатанного на машинке и даже переписанного от руки (например, "Крутой маршрут" Евгении Гинзбург) самиздата. И… Книга! Иосифа! Машинописный экземпляр. Связь параллельного мира моего детства с реальностью восстанавливалась…

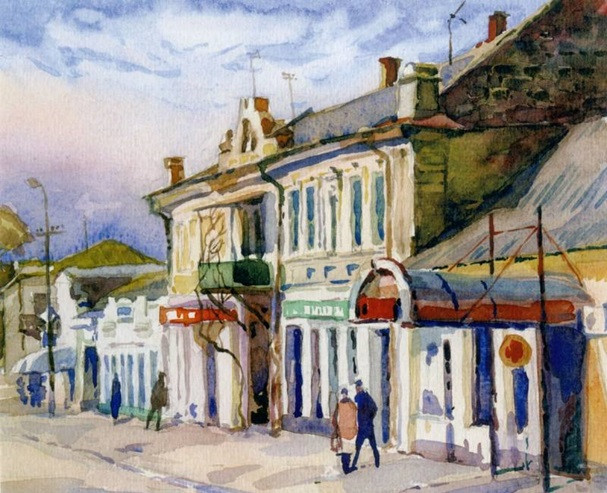

Когда Г.Р. начал присылать мне эту книгу лист за листом, я понял, что это не та рукопись, которую мы читали в 1973 году. Во-первых, она датирована 1976 годом. Во-вторых, знакомая мне книга в основном описывала и трактовала события, предшествовавшие Великой Отечественной войне: дипломатические переговоры 1939 года, подписание советско-германских договоров, начало II мировой войны, финскую кампанию, установление советских режимов в балтийских странах, строительство «линии Молотова» — укреплений на новой границе и разоружение «линии Сталина», оказавшейся далеко в тылу (этих названий в книге, вероятно, не было), предупреждения о планах германского нападения и реакцию на них, сосредоточение войск на новой границе и, наконец, июнь 1941 г. — нападение Германии на СССР и события последующих недель. В новой же книге рассматриваются вопросы, касающиеся: соотношения войск и количества военной техники армий Германии и СССР, советского плана войны, главных причин поражений Красной Армии в 1941 г. и победы Советского Союза в войне против Германии.

Эта книга обозначена как "Вторая тетрадь. Главы ІХ-ХІХ и приложение" и выглядит дополнением к первой. У нее два титульных листа: на одном имя автора — И. Л. Бромберг, на другом — Д. Антонов.

Второй добавлен специальным действием: это единственный в книге лист 1-го экземпляра, остальное напечатано под копирку: экземпляр, вероятно, 3-й или 2-й.

Значит, был и 1-й экземпляр книги. И, соответственно, вероятно, не менее двух экземпляров первого тома.

Итак, книга, оказавшаяся в наших руках, начинается с гл. IX, с 218-й страницы. Название этой главы: "Советская историография о материальном превосходстве германской армии как о главной причине поражения Красной Армии в начальный период Отечественной войны".

Книга: проступающие черты автора и первое впечатление

Читаю текст. Черты автора проступают между строк. Он отлично понимает природу сталинской власти. То, что это персоналистский режим, состоящий в особых отношениях с правдой. В его мифологии гениальный лидер не ошибается и все делает во благо народа. Эта "истина" требует постоянных подтверждений. Планка поставлена так высоко, что у системы нет другого выхода, как говорить только то, что ей выгодно. Но коллективизация, ГУЛАГ, война принесли колоссальные страдания, а потоп славословий вызвал отторжение у многих думающих людей. Нужное мифологии систематически расходится с правдой, и, как у всех подобных режимов, она замещается пропагандой. Практикой системы становится пытками заставлять людей оговаривать себя и других; для расстрела она придумывает эвфемизм "10 лет без права переписки". Если же какой-то факт подтверждает ее мифологию, его, как не сгнивший зуб, обтачивают до полной потери сходства с оригиналом.

Поражения Красной Армии в начале войны — катастрофа, требовавшая от системы объяснения. Антонов изучает, как это делалось, и имя подлежащее в названии IX-й главы — «историография». Ее задачей было показать подавляющее превосходство врага. Все численные данные о германской армии были доступны в работах немецких авторов, Б. Мюллера-Гиллебранда и других. Аналогичные сведения о Красной Армии к середине 70-х годов не публиковались. Вместо этого в фундаментальных советских изданиях о войне делалось все возможное, чтобы не позволить сопоставить силы сторон. "Наши историки предпочитают дурачить своего читателя, подменяя эти [реальные] данные такими, которые должны убедить его в том, что поражения, нанесенные немецкими войсками советским вооруженным силам в первый период войны, являлись следствием количественного перевеса сил германской армии". Данные о Красной Армии приводились через сотни страниц после цифр, характеризующих армию Германии, причем — лишь отрывочные сведения, не дающие общей картины и призванные подтвердить тезис: «СССР был гораздо слабее». Например, авторы сообщали о количестве советской военной техники лишь самого последнего образца.

Во время войны никто не требует раскрытия всей правды, но по прошествии 20 лет пора понять суть произошедшего и проработать ошибки. В годы хрущевской "оттепели" такие попытки стали предприниматься, но идеологический поворот второй половины 60-х положил им конец. Так, книга А. М. Некрича "1941, 22 июня", вышедшая в "Науке" в 1965 г., в 1967-м была изъята из библиотек, где нет спецхранов, и уничтожена, а автор ее — исключен из КПСС. Составленная Л. П. Петровским "краткая запись" обсуждения книги Некрича в Институте марксизма-ленинизма при ЦК КПСС 16 февраля 1966 г. хранится в чемодане Иосифа, полученном нами от Юрия Галкина. Другой чемодан был всегда у него наготове — чемодан, собранный на случай ареста.

Цель Антонова — восстановить скрываемую правду о войне, несмотря на отсутствие перспектив публикации ее в СССР. Он согласен с мыслью Некрича "Там, где неограниченная власть, там могут быть неограниченные ошибки". Больше того, — преступления: государства могут быть по природе преступными. В отличие от Некрича, он не коммунист, его не сковывают "верность делу Ленина" и партийные решения. Одна из конкретных задач, которую он ставит, — собрать рассыпанные по разным источникам прямые и косвенные данные, включая выдающие правду обмолвки, и, комбинируя их, верифицируя одни посредством других, проводя необходимые вычисления, восстановить картину — понять, как соотносились силы сторон в войне. То есть разоблачить ложь пропаганды на основании ее самой — оплошностей, проскакивавших через ее решето. Это составляет содержание первой трети полученной нами от Юрия Галкина книги. Автор — расследователь по открытым данным 60-х годов: "Попытаемся, пользуясь опубликованными в нашей печати отрывочными материалами, разбросанными по различным изданиям, сопоставить данные…" Полученные выводы почти не отличаются от приводимых в некоторых работах, написанных на основе архивных данных, ставших доступными позже.

Вторая треть книги — обсуждение содержания понятия «план войны» и столь же скрупулезное, как в отношении сил и вооружений, исследование — по мемуарам, речам, документам, обмолвкам — того, что известно о советском плане войны, разрабатывавшемся на протяжении многих лет и не раз корректировавшемся, но не публиковавшемся. Здесь также выводы автора имеют прямые аналоги в последующей литературе, о чем позже.

Последняя треть, включая приложение — попытка ответить на два связанных вопроса: о причине поражений советских войск в начальный период войны и о главном факторе победы Советского Союза в войне против Германии.

Таким образом, книга посвящена ключевым вопросам истории войны. Вопросам, которые непременно задаст гражданин, пытающийся разобраться в прошлом своей страны.

Раздел «Резюме» подводит итог книге и, возможно, даже теснее связан с первым томом.

Мы начинаем подготовку рукописи к печати. Фотографирование, распознавание и наиболее трудоемкое — исправление ошибок в распознанном. Форматирование, где самое сложное — таблицы, во множестве присутствующие в тексте: их машинописная форма нашими программами не распознается, и приходится оформлять их заново.

Мотив автора и сохранение книги

Мотив автора — восстановление правды из напластований пропаганды. Правды о самом кровавом событии XX века.

Книга писалась, как тогда говорили, «в стол» — без перспектив публикации. Если бы Антонов отдал ее в самиздат, за ним скорее всего бы пришли, поэтому ее читали лишь ближайшие родственники и друзья. Во второй половине 70-х его сын Валентин с женой и Антоном эмигрировал в США. Но нет сведений о том, что Иосиф пытался передать книгу за рубеж. Ее обнародование было бы опасно не только для него, но и для Стаси, работавшей в одном из центральных архивов. К тамиздату советская власть по понятным причинам относилась даже более нервно, чем к самиздату.

Но если Антонов не видел возможности опубликовать книгу при жизни, он, вероятно, позаботился о ее сохранении до лучших времен. Экземпляр второго тома, полученный нами от Юрия, хранился у Тамары (Мэри), самой младшей из сестер и братьев автора. Почему у Юрия не было первого тома?

При втором визите, в мае 2024 г., Г.Р. задал ему этот вопрос. Юрий ответил, что, да, он читал 1-й том. Но была какая-то давняя странная история с «пропажей». Он подразумевал некое внешнее вмешательство. При этом из пропавших предметов упомянул эмигрантские русскоязычные газеты. Отсутствие 1-го тома книги Антонова было замечено позже, и теперь Юрий допустил его связь с тем же эпизодом. У нас есть еще одно независимое упоминание этого эпизода — от внучки гражданского мужа Тамары, который работал в свое время радиотехником в Исполкоме Коминтерна (а также в Управделами ЦК ВКП (б) и Дипломатической академии МИД) и был, вероятно, частым собеседником Иосифа. Большего мы пока не знаем и уже не зададим Юрию уточняющих вопросов. 14 августа 2024 г. Юрий Яковлевич умер. Мы чувствуем к нему огромную признательность за теплый прием и книгу.

Где же искать первый том? Кроме Томы, книга должна была храниться у Стаси (Аси, так звали ее Бромберги). В 1980 г. она рассталась со Святским и переехала в Ленинград к человеку, которого давно знала и с которым хотела связать судьбу; он за несколько лет до этого остался вдовцом. Ася пережила его на десять лет и умерла в 1993 г. Что стало с ее архивом?

Следы и жизнь книги в Петербурге

Большая семья Бромбергов еще в начале 20-х гг. разделилась на московскую и петроградскую части. В Херсоне не осталось никого. Иосиф (Антонов) входил в петроградскую часть, но об этом позже. Я нашел контакты Ирины Григорьевны, племянницы Иосифа, тоже из петроградской ветви, и связался с ней.

Ирина, как и Юрий, оказалась очень дружелюбной, даже теплой, и открыла нам новые горизонты поиска.

В последние годы она была самым близким Асе человеком. И да, Ася оставила ей книгу Иосифа!

Через пять лет после ухода Аси, примерно в конце 1998 г., Ирина передает книгу своему приятелю со студенческих лет известному питерскому историку профессору В. С. Измозику. Владлен Семенович — специалист по советскому периоду, в основном — по истории спецслужб и репрессий. Вроде бы, по словам Ирины, он печатает отрывок из книги в историческом журнале "Клио", заместителем главного редактора которого является.

Я прошу Ирину Григорьевну связаться с В. С. Измозиком и попросить у него книгу, и она звонит ему. Владлен Семенович берет неделю на поиск в своем архиве, но по прошествии этой недели извещает, что книгу не нашел, и, похоже, ее нет.

Он выдвигает две версии. Первая: он давно отдал ее кому-то из знакомых специалистов по военной истории. Вторая версия появляется чуть позже, и Ирина говорит о ней так: у него маленькая двухкомнатная квартирка, заваленная бумагами и книгами, уже почти не оставляющими места для жизни ему и его жене. Время от времени ему приходится проводить чистку, избавляясь от того, с чем можно расстаться. Жертвой одной из таких чисток и могла стать книга Антонова.

Я передаю В.С. через Ирину просьбу попытаться продолжить поиск, а также постараться вспомнить, кому книга могла быть отдана. Это ничего не дает, и тогда с согласия Владлена Семеновича я звоню ему.

В разговоре он выдвигает гипотезу, что мог отдать книгу Р. Ш. Ганелину, своему покойному учителю. Но, взяв с полки книгу Ганелина, вышедшую после предполагаемой передачи рукописи, и не обнаружив в ней ссылок на Антонова, категорически отбрасывает это предположение. Позже, отвечая на мой вопрос, он пишет, что вспомнить, кому передана книга, скорее всего не удастся, и это выглядит намеком, что основной все же надо считать вторую версию.

Клио

Если путей к первому тому пока нет, найдем хотя бы отрывок, опубликованный в "Клио".

В сети давние номера журнала представлены выборочно. Нужный нам отрывок отсутствует. Но он указан в каталоге Государственной публичной исторической библиотеки России: "Антонов Д. Некоторые вопросы истории Второй мировой войны. Клио (СПб), 2000, N1, С. 280-291". В сети из этого номера есть лишь пять других статей. Г.Р. едет в библиотеку и находит статью.

Отрывок называется: «Глава III. Почему советское правительство сорвало переговоры о Пакте взаимопомощи с Англией и Францией и заключило Договор о ненападении с гитлеровской Германией». Я помню эту часть. И это первый текстуальный привет из прошлого.

Г.Р. переснимает статью, и я вижу в сноске: "Продолжение. Начало см. Клио, 1999, N2". Г.Р. возвращается в библиотеку, которая уже закрывается. Для него вскрывают хранилище.

Название второго отрывка: «Глава VIII. "Еще один шаг Сталина в реализации условий секретного протокола — попытка вооруженного захвата Финляндии. А. От дипломатического наступления к военному нападению на Финляндию". Это часть А главы VIII. Авторского теста в нем мало: в основном документы, фразеология и лексика которых чрезвычайно красноречивы.

Публикацией этих отрывков журнал открывает новый раздел: "Рукописи прежних времен" — для работ, не публиковавшихся ранее из-за цензурных ограничений. Но, похоже, и закрывает: других статей этой рубрики нам найти не удалось; правда, мы имеем доступ не ко всем выпускам.

И — тонкое, глубокое, точно выверенное предисловие В. С. Измозика. Он называет книгу Антонова "поистине огромным трудом, ставшим памятником свободной мысли". Почему "поистине огромным", если это два тома общим объемом 439 страниц машинописи — не так уж и много?

Приведу отчасти поразительные выдержки из предисловия, отвечающие и на этот вопрос.

Из предисловия В. С. Измозика к отрывкам из книги Д. Антонова

Ниже — часть предисловия Измозика, относящаяся непосредственно к Антонову.

Родившийся в многодетной семье (11 детей), юноша в начале 20-х гг. уехал учиться в Петроград. Там он поступил в Педагогический институт им. А. И. Герцена на факультет общественно-социальных наук. Но окончить вуз ему не удалось. За принадлежность к одной из групп анархистов Иосиф Лазаревич был арестован и сослан в Среднюю Азию. Через некоторое время по ходатайству Е. П. Пешковой был освобожден, но остался в тех краях. Работал в экспедициях.

С 1931 г. И. Л. Бромберг жил и работал в Москве в различных научных учреждениях экономистом. В годы Великой Отечественной войны был в армии. Закончил войну в звании майора. Последним местом его работы был Гипромедпром. Показателем отношения к нему сослуживцев является конструирование и изготовление специального прибора «очки-бинокль». Дело в том, что у Иосифа Лазаревича было плохое зрение, писать и читать без специального приспособления ему было крайне трудно.

Тем не менее, выйдя на пенсию, он приступил к написанию огромного исторического труда. Всю жизнь он не просто интересовался, а серьезно изучал доступную ему экономическую и историческую литературу. Известно, что в период учебы в институте его яркие выступления на семинарах привлекали внимание окружающих. Позже он попытался перенести на бумагу свои размышления об одном из самых трагических и великих событий ХХ в. — Второй мировой войне.

Работа продолжалась с 1968 по 1975 г. Итогом ее стали 2479 машинописных страниц, или примерно 80 печатных листов, переплетенных в 9 тетрадей. Общее название «Некоторые вопросы II мировой войны. Легенды и действительность». Автор подписал свой труд псевдонимом Д. Антонов.

Исследование написано абсолютно свободным в интеллектуальном плане человеком. Одной из поразительных черт его является то, что Иосиф Лазаревич пользовался только опубликованными в СССР источниками, но при этом умел извлекать из них такую информацию, которая позволяла ему делать выводы, совершенно недопустимые для тогдашней советской исторической науки. В частности, в 1972 г. он писал, анализируя переговоры СССР с Англией и Францией летом 1939 г.: «…переговоры с западными державами должны были содействовать достижению главной цели советского правительства — заключению договора с Германией… тройственные переговоры, угрожая Гитлеру возможностью военного соглашения западных держав и СССР, служили советскому правительству средством шантажа, направленного на то, чтобы заставить Гитлера сначала откликнуться на советскую инициативу, а затем искать соглашения с Советским Союзом».

Таким образом, то, что не мог написать А. М. Некрич в книге «22 июня 1941 г.», то, о чем заговорили советские историки лишь в 1990 г., писал за много лет до этого пожилой человек в одной из московских квартир, сознавая, что «в настоящее время всему изложенному в этом очерке закрыт доступ в открытую печать нашей страны».

2479 машинописных страниц, переплетенных в 9 тетрадей

Самое удивительное в этой выдержке — "2479 машинописных страниц, … переплетенных в 9 тетрадей". "Тетрадями" Антонов называл тома своей рукописи. Мы не можем считать эти цифры случайной ошибкой. Ее появление было бы трудно объяснить. Нумерация глав и страниц, мы знаем это по второму тому, была сквозной. Он завершался 439-й страницей. Следовательно, на тома с 3-го по 9-й приходилось 2040 страниц — в среднем по 291 странице на каждый. Во втором томе отмечены несколько вопросов, которые автор обещает рассмотреть в дальнейшем. Время на это было, и работа, очевидно, не останавливалась. Ирина Григорьевна рассказывала, что каждый раз, когда она приходила в маленькую квартиру Иосифа и Иды (с полом на уровне земли или чуть ниже), она видела его в маленькой комнатке за письменным столом — он работал. Тома́ рукописи готовились последовательно, и не было теперешней возможности снабдить ранний текст ссылками на последующие. Но к моменту, когда на титульном листе 2-го тома было напечатано "1976 г.", должны были существовать черновики нескольких следующих.

Куда пропали семь томов, начиная с 3-го? Это загадка. Ирина Григорьевна и Владлен Семенович говорят о передаче двух томов, но не девяти. Привезла ли Ася все девять томов с собой в Ленинград, а если нет, у кого они могли остаться в Москве? Не постигла ли их "пропажа", как пропал у Томы первый том? Мы пока этого не знаем.

Что случилось с архивом Аси, когда ее не стало? Квартира 23 года сдавалась. Как во многих "хрущевках", там была темная комнатка-кладовка, где, по-видимому, все эти годы оставались Асины бумаги. В 2016 г. квартира была продана. К сожалению, близкие люди не смогли участвовать в подготовке ее к продаже. По воспоминаниям, квартира была освобождена от вещей, то есть бумаги Аси не сохранились. Вот так.

Какой был резонанс публикации полутора глав книги Антонова и рассказа В. С. Измозика о нем? Никакой. Мы не нашли ни одной ссылки на нее. Владлен Семенович не помнит обсуждений книги Антонова со специалистами по II мировой войне, но отмечает, что коллеги высказывали "восхищение человеком, писавшим в стол столь профессионально без всяких архивов". И сетует: "Как зам. главного редактора… могу признать, что "Клио" не самый читаемый журнал".

Не приведенная выше часть предисловия не менее интересна. Но откуда В. С. Измозик знал все изложенное? Ирина Григорьевна, по ее словам, почти ничего об авторе книги не рассказывала, да и сама многого из этого не знала. Владлен Семенович источника информации не помнит. У меня есть единственное предположение. В этих данных есть личное, известное лишь ближайшим людям. Например, рассказ про "очки-бинокль" и упоминание ярких студенческих выступлений. Ася была опытным архивным работником. Я думаю, что она составила справку об отце и вложила ее в книгу.

Арестован за принадлежность к анархистам

Предисловие Измозика подтверждает нашу гипотезу: Бромберг, общавшийся в Ташкенте и в Москве с анархистами-мистиками Борисом и Евгенией Власенко — это Антонов! Он был арестован и сослан в Среднюю Азию за связь с анархистами. Следственные дела, вероятно, сохранились. Поднять их я прошу В. С. Измозика, одного из самых вдумчивых специалистов по советским репрессивным органам. Он обещает сделать это, но после того, как закончит срочные дела.

В предисловии Измозика еще несколько вещей привлекают мое внимание. Во-первых, неверно указан год рождения Иосифа: не 1903-й, а 1902-й. Тут Ася едва ли могла ошибиться, но это могло быть опечаткой журнала. Во-вторых, — фраза "закончил войну в звании майора". Для этого лейтенант Бромберг должен был получить три повышения. На военных сайтах об этом ничего нет. Проверить можно в ЦАМО ("учетно-послужная картотека, шкаф 26, ящик 7"). В-третьих, "был освобожден по ходатайству Е. П. Пешковой". Кто просил ее об этом? На каком основании? Сильно ли была сокращена ссылка? Такое случалось. Например, Марию Шефер (жену революционера Павла Лазимира) освободили по ходатайству Е. П. Пешковой, к которой обратилась ее дочь. А за Иосифа могла хлопотать мать. Это лишь предположение. Слова Юрия Галкина: "Горький просил за две херсонские семьи".

Иосиф и его близкие

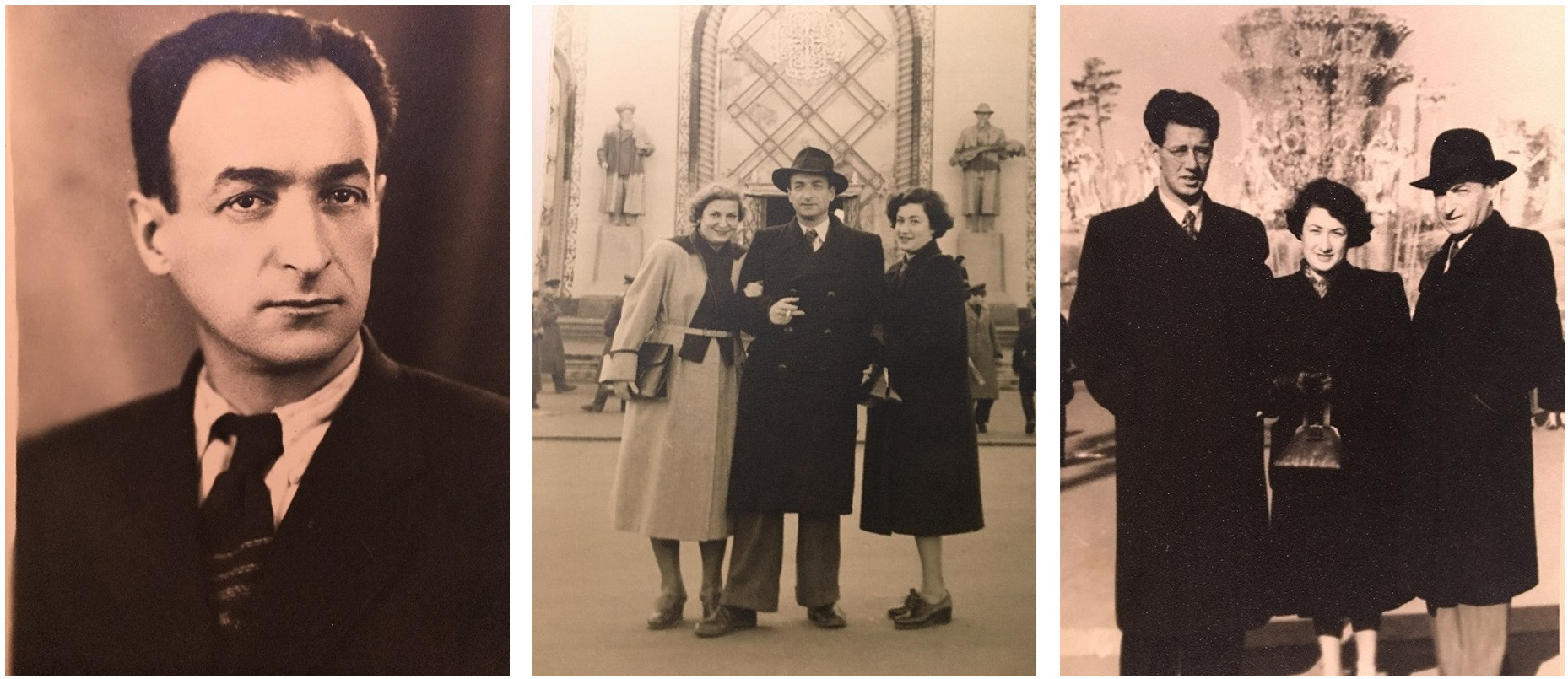

Взглянем на лица его ближайших родных. Фото любезно предоставила Алла, сестра Юрия. Но познакомил меня с ней не он, а Катя, дочь Ирины Григорьевны. Эти фото — из альбома, посвященного семье Бромбергов, который Алла составила, опросив все не прервавшиеся ветви семьи.

А что говорят об Иосифе его племянники, включая внучатых? Они отмечают три черты. Во-первых, погруженность в работу и связанную ней редкость его участия в посиделках большой семьи. Во-вторых, твердость убеждений: семье они были известны. В-третьих, мягкий юмор, веселый нрав и простоту: детям с ним было особенно легко.

В Херсоне был дом на Дворянской, тут — Первая Мещанская, воспетая Высоцким

Петроград

Как все начиналось?

Закончив в Херсоне в 1919 г. школу 2-й ступени, Иосиф вливается в ряды пролетариата: с февраля 1920 по август 1921 г. года работает прядильщиком и ткачом на херсонской текстильной фабрике. Это путь к интеграции: сына купца первой гильдии ничего хорошего в советской России не ждет. На фабрике он "ведет культурно-просветительскую работу" и, от Губнаробраза, — "политико-просветительскую работу в сиротских домах". В октябре 1921 г. приезжает в Петроград и поступает на общественно-историческое отделение Педагогического института им. Герцена. Из его заявления о зачислении: "Ввиду того, что я был задержан в дороге, я не мог своевременно подать заявление о моем зачислении". Причина задержки (задержания?) нам неизвестна. Опоздание — более, чем на месяц.

До 1923 г. получает госстипендию. С 1923 по 1924 г. "добывал средства жизни физической работой" (цитирую его заявление с просьбой о зачислении на 4-й курс после первого ареста). С января по 29 мая 1924 г. "читал лекции (от Губполитпросвета) по обществоведению на… курсах для взрослых им. Радищева". Там же читал курс "Проблемы германской революции" и "организовывал семинарий по истории революционного движения в России". "Кроме всего указанного выше читал в Школе высшего Комсостава милиции курс Исторического материализма".

Нагрузка, прямо скажем, профессорская. И студент-недоучка, читающий курс лекций высшему комсоставу милиции — сейчас это кажется забавным, но в те годы было возможно. Пишу о его занятиях подробно, потому что это пролог к последующим драматическим событиям. 29 мая 1924 г. указано выше не случайно.

29 июля 1923 г. он едет в Херсон на пару месяцев. В этом же году мать с дочерьми Евой и Томой переезжают из Херсона в Москву. Возможно, Иосиф их сопровождает.

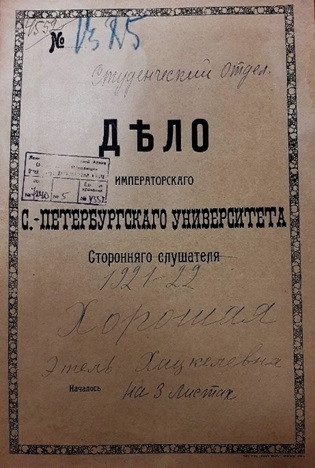

Что еще важно? Он знакомится с Идой. На 1-м курсе ему 18, ей не исполнилось и 16. На занятия она не опоздала.

Родилась в Велиже Витебской губернии. Отец ее по некоторым данным имел отношение к сапожному делу. Еще в июне она отправила заявление в Университет: просила зачислить ее на 1-й курс естественно-научного факультета. "В случае отсутствия вакансии — зачислить на физико-математический". Ее "Дело" — в папке "Императорскаго С-Петербургскаго Университета": при дефиците тех лет не выбрасывать же папки! В июле она шлет заявление также в Педагогический институт им. Герцена: прошу зачислить меня студенткой 1-го курса Отделения естественных наук. И принята на это отделение — на химический цикл.

На третьем курсе Ида и Иосиф — семья.

Первый арест: "индивидуальные собеседования" или лидер подпольной группировки?

29 мая 1924 г. — день проверки (аттестации) курса Иосифа. Он приходит, и его не аттестовывают, а арестовывают. Данные об этом — в деле, изученном В. С. Измозиком.

Из анкеты: Жена — Ида Александровна Хорошая.

Из допросов Иосифа.

Вопрос: Политические убеждения?

— Никаких.

Вопрос: Укажите знакомых студентов.

— По Институту близко знаком: 1) Заболоцкий Николай — жили вместе в одной комнате в общежитии (Каменноостровский, 66); 2) Димант.

Николай Заболоцкий учился тогда в институте Герцена. Вера Димант — сестра матери нашей Ирины Григорьевны. Отметим: Иосиф называет лишь двух студентов, близкое знакомство с которыми лежит на поверхности. Кроме того, Вера — по убеждениям пламенная большевичка. По тем временам родственное знакомство с ним ее не скомпрометирует. В конце 30-х она будет репрессирована как жена расстрелянного офицера из штаба Тухачевского.

Ответы на другие вопросы.

— Об анархической группировке ничего не знаю.

— Подпольной деятельности не признаю.

Вопрос: Какие были связи с «Голос труда»[1]?

— Приходил в магазин и покупал книги… С Марией Вегер знаком не был.

Вопрос: Дайте характеристику Н. Заболоцкого.

— Н. Заболоцкий поэт. …В политическом отношении ничего из себя не представляет.

Вопрос: Дайте характеристику Бомштейна Лазаря (двоюродного брата Иосифа).

— В политическом отношении ничего из себя не представляет.

Из допроса свидетеля М. И. Волкова.

— С 20.12.1923 мною была сдана комната студенту Бромбергу И. Л. Вел себя тихо и скромно.

Позиция арестованного абсолютно ясна: ни он, ни его знакомые ни в чем противозаконном не замешаны. Однако ОГПУ [Объединенное государственное политическое управление] свое дело знает: "В Институте им. Герцена имеется небольшая группа анархического характера. Группируется около студента Бромберга И. Л. Бромберг свои анархические взгляды высказывает смело. Круг знакомств ограничен. Открыто нигде не выступает, а пропагандирует свои идеи анархизма путем индивидуального собеседования".

В деле есть показания двух студентов. Сапелов: "В Ин-те имел связь с анархистами Бромбергом, Пономаревым, Цветковым". Пономарев: "В Федерацию анархистов вступил в 1921 г. …В 23 г. организовали с Бромбергом в Пед. Ин-те кружок".

Из обвинительного заключения от 10 июля 1924 г.: "Орг-я Бромбергом и Пономаревым в Пед. Ин-те им. Герцена анархо-подпольной группировки, до 10 чел. Руководителем группы являлся Бромберг, связан с Инициативным бюро Ленинградской орг-ии: Флешин, Стаймер, Полозов, Олонецкий Алексей. Связь с меньшевиками. На допросе [Бромберг] давал ложные показания. Предложение: выслать в отдаленную местность на три года".

Есть признаки раздувания значимости — любимого занятия органов: от "индивидуального собеседования" и "ограниченного круга знакомств" к руководству "подпольной группировкой" и "связи с Инициативным бюро Ленинградской организации" анархистов.

Поворот в деле

25 августа 1924 г.: приходит запрос из Москвы. Начальник СО [Секретного Отдела] ОГПУ Т. Д. Дерибас, начальник 1 отделения [оно занималось анархистами] СО А. Ф. Рутковкий — И. Леонову, нач-ку ЛГО [Ленинградского Губотдела] ОГПУ: "По имеющимся в СО ОГПУ сведениям анархисты считают Бромберга провокатором. Что послужило поводом к подозрениям, не знаем. Считает ли отдел целесообразным его высылку при создавшихся условиях?"

Идея стара. Если в стане оппозиции — раздор, пусть он разрастется. Лучше всего — если убьют своего же. Тогда без лишних хлопот можно разгромить и скомпрометировать весь их круг и дискредитировать анархистские идеи. А если подозреваемый, и правда, готов сотрудничать, так еще лучше.

Как Иосиф готов сотрудничать, мы видели по его ответам. По имеющимся данным, он не называет ни Пономарева, ни Сапелова, указавших на него. Объем сообщенного им компромата на кого-либо равен нулю.

1 сентября 1924 г.: ответ на запрос из Москвы. И. Леонов: "Бромберг И.Л. сотрудником Губотдела не был. Слухи о нем как о провокаторе в ДПЗ среди студентов-меньшевиков. В случае его освобождения анархисты решили его убить. …что послужило поводом к подозрениям, в настоящее время выяснить не представляется возможным …ЛГО ОГПУ находит более целесообразным для пользы дела оставить его в Ленинграде, отменив наше предложение о высылке его на три года".

Вот, оно самое. Он не работал ни на центральные, ни на ленинградские органы. Делает всё, чтобы никого не заложить. И если его убьют, делу будет только польза. Нельзя его высылать.

Ему говорят: пишите расписку о непричастности впредь. Иосиф пишет: "Даю настоящую подписку уполномоченному ГПУ т. Иванову в том, что я обязуюсь впредь не вести никакой антисоветской работы". Согласно его заявлениям и ответам на вопросы, он и раньше ее не вел.

19 сентября 1924 г. Бромберга И.Л., просидевшего под стражей последние дни мая, все лето и более половины сентября, выпускают на свободу.

На свободе

Если б не было слуха о провокаторстве, его следовало бы выдумать. А может, это и был чей-то смелый блестящий ход? Никаких подтверждений тому нет. Но никто его после освобождения не убивает, мало того, его авторитет в анархистском движении, по данным ОГПУ, только растет.

Это указывает на отсутствие у слуха фактической основы. Возможно, была чья-то неприязнь (она часто бьет через край в активистской среде; известны и случаи физического насилия между анархистами, например, в Ташкенте) либо недоразумение. По мнению одного из исследователей анархистского движения, с которым переписывался Г.Р., подозрения вызвало то, что Иосифа арестовали лишь через полтора месяца после большой облавы на ленинградских анархистов, учиненной в ночь с 9 на 10 апреля 1924 г. Но они не знали, что в действительности ордер на его арест был выписан еще 19 апреля, когда он был в Москве.

Собственно, слух о его сотрудничестве с ОГПУ опровергается перепиской ленинградских и московских чекистов: этот слух удивляет и тех, и других. Он опровергается и его тактикой на допросах: не сказать ничего компрометирующего ни о ком, а круг упоминаемых знакомств свести к минимуму. В-третьих, его не отторгает (а скорее — наоборот) анархистское сообщество. В-четвертых, нигде не приводится никаких фактических подтверждений этого слуха.

Последнее относится и к анонимному письму кого-то из анархистов-подпольщиков (возможно, Марии Поляковой) в Берлин Семену Флешину, где этот слух изложен. Вероятно, в этой голословности причина резолюции коллеги Флешина Петра Аршинова, что будет "лишним" помещать письмо в бюллетень русских анархистов, выходивший в Берлине с июня 1924 года.

Был ли Бромберг лидером подпольной группировки? Он выбрал общественно-историческое отделение института. Занятия при этом вел по обществоведению, "проблемам германской революции", истории революционного движения в России и историческому материализму. Очевидно, социальное устройство общества было предметом, интересовавшим его больше всего. Мы можем предположить, что он был не в восторге от большевизма и марксизма в целом и искал альтернативу. Из таковых наиболее заметным было тогда анархистское движение, объединявшее целый ряд отдельных направлений.

Иосиф постигал его основы через литературу, отсюда посещения книжного магазина при "Голосе труда". Возможно, там он и попал в поле зрения ОГПУ. Купленное и прочтенное хочется дать знакомым — студентам института — и обсудить с ними. Вот и "индивидуальные собеседования", упомянутые в деле. Вероятно, некоторые из анархистских идей вызвали у него интерес, отклик.

Было ли что-то большее? Явных следов его в деле не видим. Но власть уже давно взялась за анархистов. Пока — не радикально, поскольку их очень много, и их считают не самыми опасными. Власть выдергивает активистов и тех, на кого те указывают, и, если не к чему особо придраться, высылает их в отдаленные места. Некоторых выпускает "для пользы дела". И вот Иосиф на свободе.

В Институте уже идут занятия. Он подает заявление в Проверочную комиссию: "Ввиду того, что 29/V (в день проверки нашего курса) я был арестован и провел в предварительном заключении по 19/IX, я естественно не мог явиться [на проверку] ни в один из сроков, указанных в газетах. Теперь, когда я освобожден, прошу подвергнуть меня проверке и перевести на 4 курс нашего факультета". Резолюция: "Отказать". Для института такие студенты — лишняя проблема.

Иосиф не успокаивается. Он пишет подробное аргументированное заявление. "…в день проверки нашего курса я был по недоразумению арестован. Вследствие моей неявки я механически выбыл из Ин-та. Теперь, когда недоразумение выяснилось, и я освобожден, прошу пересмотреть мое заявление и анкету и зачислить меня студентом 4 курса…" И далее сообщает о своей учебе и педагогической работе исчерпывающие сведения, часть которых процитирована выше. 1 октября идет в школу взрослых им. Радищева и получает справку, что он "состоял на службе" в ней в должности преподавателя обществоведения аж по 1 сентября 1924 г. Эту справку прикладывает к заявлению.

Его не восстанавливают. Он идет работать в 75-й детский дом. Собственно, не с момента отказа, а со дня освобождения. Еще в Херсоне он работал в сиротских домах.

Второй арест: "с анархистами не веду знакомства" или координатор всего движения?

Через 217 дней после освобождения, 24 апреля 1925 г. он снова на нарах ДПЗ (дома предварительного заключения). Видимо, его пребывание на свободе не оправдало надежд ОГПУ.

Ведет дело тот же уполномоченный П. Г. Иванов. "Бромберг И.Л. и Шульман Р.В. являются руководителями анархо-подпольных группировок среди студенческих масс, где ведут работу во вред Советской власти".

Из СОЧ (секретно-оперативной части) ПП (полномочного представительства) ОГПУ в ЛВО (Ленинградском военном округе) начальнику ДПЗ Богданову: "Содержащимся под стражей в ДПЗ Бромбергу Иосифу Лазаревичу и Шульман Раисе Вульфовне разрешается получасовая прогулка, чтение книг, газет и журналов, а также их перевести на полит-паек. Уполномоченный… Кутин".

Позиция Иосифа — та же, что и год назад.

Из допроса 27.04.1925: "Ни в каких анархистских группировках я не участвовал и не участвую сейчас. И ни с кем из анархистов я не веду знакомства". И никого он не называет.

Из Постановления от 04.05.1925: "Бромберг И.Л. достаточно подозревается в ведении анархо-подпольной работы среди студенчества, тем самым дискредитируя Рабоче-Крестьянскую власть".

Из Меморандума на анархиста Бромберга И.Л.: "Являлся руководителем анархо-подпольной группы среди студентов Герценовского ин-та, … в 1922 г. входил в группу Набатовцев, но не был арестован, т. к. скрывался. Имеет связь со всеми видными анархо-подпольниками, а также связан и с Балтфлотом. С ликвидацией анархо-синдикалистов в Ленинграде все явки и связи перешли к нему". Уполномоченный I группы СОУ (секретно-оперативного управления) Кутин.

13.05.1925. Из Заключения: "По имеющимся агентурным материалам… после изъятия видных руководителей анархо-синдикалистского подполья в Лен-де… Поляковой Марии, Малиновского, Богданова П., Бызова, Чухина, Бадиных Михаила и Александра и др… по постановлению ОС [Особого Совещания] от 13.03.1925 заключенных в концлагерь и высланных в отдаленные места на три года, все связи и явки по Ленинградскому подполью перешли к гр. Шульман, Бромбергу и Светлову".

"Выслать в отдаленную местность сроком на три года".

"Справка. По заключению врачей гр. Шульман и Бромберг следовать могут, но желательно сухой климат".

Из постановления ОС при Коллегии ОГПУ 19.06.1925: "Шульман, Бромберга выслать через ПП ОГПУ в Ср. Азию сроком на три года".

Комментарий исследователя советских карательных органов В. С. Измозика: "Нет показаний ранее арестованных деятелей. По логике, их должны были допросить в местах их заключения. О группе Набатовцев тоже ничего конкретного… Попытка его завербовать не удалась, отсюда высылка".

08.07.1998. Заключение о реабилитации. Через 20 лет после смерти. Почти в день рождения.

Ташкент. Третий арест

16 июля 1925 г. Иосиф и Рая Шульман прибыли в Ташкент. "По болезни оставлены здесь. Безработствуют и нуждаются в серьезном лечении", — пишет 5 августа ссыльный Борис Липовецкий в Берлин Марку Мрачному.

А 25 декабря 1925 г. возбуждается дело по обвинению Бориса Липовецкого и еще 23 человек, в числе которых Иосиф Бромберг и Раиса Шульман. "У арестованных была изъята контрреволюционная литература, переписка с лицами, проживающими за границей… К делу приложен акт от 31.12.25 о том, что Липовецкий в ташкентской тюрьме поднял бунт анархистов, ломали окна, дверь, вещи, всячески ругали работников ПП ОГПУ. В результате в тюрьму приехали ответственные работники ПП ОГПУ, прокурор Ташкентской области и Республики по надзору за ОГПУ, которые подписали акт".

7 января 1926 г. предъявлено обвинение Липовецкому Б.Е., … Шульман Р.Л., Бромбергу И.Л., … В постановлении указано, что указанные обвиняемые, проживая в г. Ташкенте, вели контрреволюционную анархистскую деятельность и создали тесно спаянную группу, поддерживали связь с объединением анархистов в г. Самарканде и с другими анархистами в СССР… Обвиняемые находились в связи с эмигрантами Мрачным, Еленским, Аршиновым и Волиным и поставляли им сведения о жизни анархистов в СССР для использования в антисоветской заграничной прессе. Получали средства от антисоветской эмиграции и контрреволюционную литературу и распространяли среди единомышленников… Все обвиняемые… виновными себя не признают".

"Особое совещание при коллегии ОГПУ от 26 марта 1926 г., рассмотрев дело, постановило: …Шульман Р.В., Липовецкого Б.Е…. заключить в места лишения свободы сроком на три года каждого… Бромберга И.Л., … [в числе пяти фигурантов дела] выслать в Среднюю Азию сроком на 3 года." (Вспоминается у Высоцкого: "Повезли из Сибири в Сибирь".)

Для Бромберга это, по-видимому, означает продление ссылки до 25 марта 1929 г.

Спутница

Иосиф арестован 24 апреля 1925 г. и в начале июля выслан в Ташкент на три года. После нового ареста срок его ссылки продлен примерно на год. А Ида?

С ней все непросто, и нам придется разобраться в документах[2] и датах.

Осенью 1926 г. Ида заканчивает химический цикл Педагогического института им. Герцена.

Сдав 8 октября последний зачет — по методике естествознания, на следующий день она пишет два заявления. В первом просит выдать ей свидетельство об окончании института. На нем резолюция: "Выдать временное свидетельство… 11.10.1926". "Временное" — значит, срочно, до официальной церемонии. Во втором заявлении просит назначить ее учительницей Красноборской семилетней школы. Во всяком случае, — школы того же района (текста заявления у нас нет).

Красноборск — старинное (первая постройка — в 1627 г.) село на высоком берегу Северной Двины в 100 км на север от Великого Устюга, в 50 км от Котласа.

Уже через шесть дней ее место работы — за тысячу километров от Ленинграда: с 15 октября она назначена преподавательницей естествоведения и химии Красноборской школы приказом губоно (отдела народного образования Северо-Двинского губисполкома) от 19 октября 1926 г., то есть задним числом.

Это распределение? Скорее всего, нет. Во-первых, обратим внимание на крайнюю поспешность отъезда и собственное заявление о досрочной выдаче свидетельства. Во-вторых, есть постановление по прибытии: "За отсутствием согласия РИК [Райисполкома] в переводе учительницы Хорошей из Ленинграда в Красноборск в выплате компенсации за переезд и проч. отказать". В-третьих, в институтских документах есть указание, предположительно 1926 года, на другое место: станцию Хромпик, ФЗУ [фабрично-заводское училище] при Хромпиковом заводе — это будущий город Первоуральск.

Проработав учебный год в Красноборской школе, 1 августа 1927 года Ида пишет заявление: просит перевести ее в Еремеевскую семилетнюю школу. Еремеево — малюсенькое село вблизи реки Юг к югу от Великого Устюга, 170 км по дороге от Красноборска. Приказом зав. губоно от 24 августа ее переводят на ту же должность в Еремеево с 1 сентября без выплаты проездных денег. Значит, это ее инициатива. Возможно, что-то в Красноборске пошло не так. Но 1 сентября 1927 г. она уже находится в 4-месячном отпуске, который берут примерно за два месяца до предполагаемых родов. По закону такой отпуск можно продлить до года. То есть до 1 сентября 1928 г. максимум.

15 ноября 1927 г. в селе Усть-Алексеево, что близ Еремеево, Ида рожает сына, Валентина Бромберга, и через неделю регистрирует рождение. Его отцом записан Иосиф Бромберг. Такая регистрация едва ли могла произойти без одобрения Иосифа, отбывающего ссылку в Ташкенте.

В сведениях об образовании она записывает "Вятский Пединститут". Искажение места учебы может означать, что она хочет исключить письменные контакты работодателя с Институтом им. Герцена, которые могли бы выявить нарушение предписания о распределении или что-то еще.

В ведомостях на выдачу зарплаты Еремеевской семилетки за апрель–май 1928 года Ида значится как преподаватель и "за секретаря". Ближе к концу 1928 г. в списке учителей ее уже нет. Мы предполагаем, что она покинула Усть-Алексеево и Северо-Двинскую губернию в мае (или июне) 1928 г. И уже в мае воссоединилась с Иосифом. Скорее всего, в Ташкенте, поскольку там он познакомился и сдружился с анархистами-мистиками Борисом и Евгенией Власенко, а те впервые появились в Ташкенте не ранее второй половины апреля 1928 г. Возможно, Иосиф приехал и забрал Иду с Валентином из Усть-Алексеево/Еремеево.

Через 9 месяцев, 27 февраля 1929 г. рождается моя знакомая Стася Иосифовна Хорошая. Место ее рождения — поселок Первоуральский, будущий город Первоуральск.

Мы можем осторожно предположить, что это место жизни было выбрано Идой в соответствии с первоначальным распределением 1926 года. Там ее могли принять на работу в ФЗУ, и там она могла взять второй отпуск по беременности. По ее просьбе Институт им. Герцена высылает туда ее свидетельство об окончании вуза в июле 1930 г.

Продленный срок ссылки Иосифа должен был закончиться в конце марта 1929 г. Но мы знаем, что по ходатайству Е. П. Пешковой он был освобожден досрочно и далее некоторое время работал в Средней Азии в экспедициях. Значит, он мог несколько месяцев жить с Идой в Ташкенте, а примерно с осени 1928 г. — в Первоуральском. Второй вариант — он поехал за ней в Еремеево в мае 1928 г., и оттуда они сразу направились на Урал. Но тогда он пересекся в Ташкенте с Борисом и Евгенией Власенко минимально — меньше, чем на месяц.

Таким образом, до конца 1930 г. они, вероятно, еще на Урале, но в 1931 г. — уже в Москве. Как это случилось? В 1931 г. в Москве умирает мать Иосифа Берта, и причиной приезда их в Москву могла быть ее болезнь. Иосиф и Ида с детьми прописываются на Кирпичной 12 и живут вместе с семьей его сестры Евы до самой эвакуации 1941 года. В Москве Ида работает учительницей химии в школе № 324, а Иосиф, согласно предисловию В. С. Измозика, — экономистом в различных научных учреждениях.

Иосиф освобожден, но он и Ида уже хорошо знакомы с советской властью. Его ссылка — пожизненное клеймо и опасность новых репрессий. Вероятно, поэтому она записывает Стасю при рождении так, чтобы скрыть ее связь с отцом. Отца она не указывает, дает Стасе свою фамилию, более того, эту фамилию для обеих искажает: "Хороших". Поэтому мы едва ли нашли бы запись о рождении через ЗАГС. Искажен и возраст Иды: ей 23 года, а указано 29. Вариация личных данных — ее неизменная практика: не совершая преступлений, она как будто заметает следы. Опыт советской жизни подсказывает, что эта стратегия может порой защитить человека от репрессий.

Дополнения к биографии

Мы не можем подробно описать жизнь Иосифа Бромберга в другие периоды, т. к. не имеем для этого данных.

Он заканчивает военную службу в декабре 1948 г., и уже за 1949 год имеется подборка газетных вырезок в его чемодане. И есть подборка за каждый год последующей четверти века, до 1973 г. По-видимому, уже в 1949 г. он вынашивает идею книги.

Свидетельство о браке Иосифа и Иды датируется октябрем 1953 года. В нем указано, что Ида ранее в браке не состояла. Как мне известно из воспоминаний моей бабушки, в 20-е гг. было очень принято жить семьей, не регистрируя брак. Фамилия Иды в браке — Бромберг. Отчество указано, как в документах Института им. Герцена: Хиелевна.

Ида ушла из жизни в 1977 году. Иосиф — 22 февраля 1978 года. Причина его смерти — сердечно-сосудистая недостаточность, постинфарктный кардиосклероз, ишемическая болезнь сердца. Возможно, интенсивной работой над книгой он усугубил проблемы с сердцем; может быть, в последние годы были новые потрясения. Мы не знаем, что произошло с "тетрадями" его книги с 3-ей по 9-ю. Иосиф и Ида похоронены вместе на Николо-Архангельском кладбище вблизи Москвы. И там же — прах их дочери Аси. Валентин, эмигрировавший в США в 1978 г., умер в 2018 г. в возрасте 90 лет. Его сын Антон живет в Нью-Йорке.

Несколько слов об Асе добавим в самом конце.

10 июня 1978 г. Владимир Резун покидает с семьей женевскую квартиру, чтобы в конце июня объявиться в Англии. В продолжение этого исследования мы держали в уме самую известную из написанных им книг. Обратимся к ней.

В. Суворов vs Д. Антонов

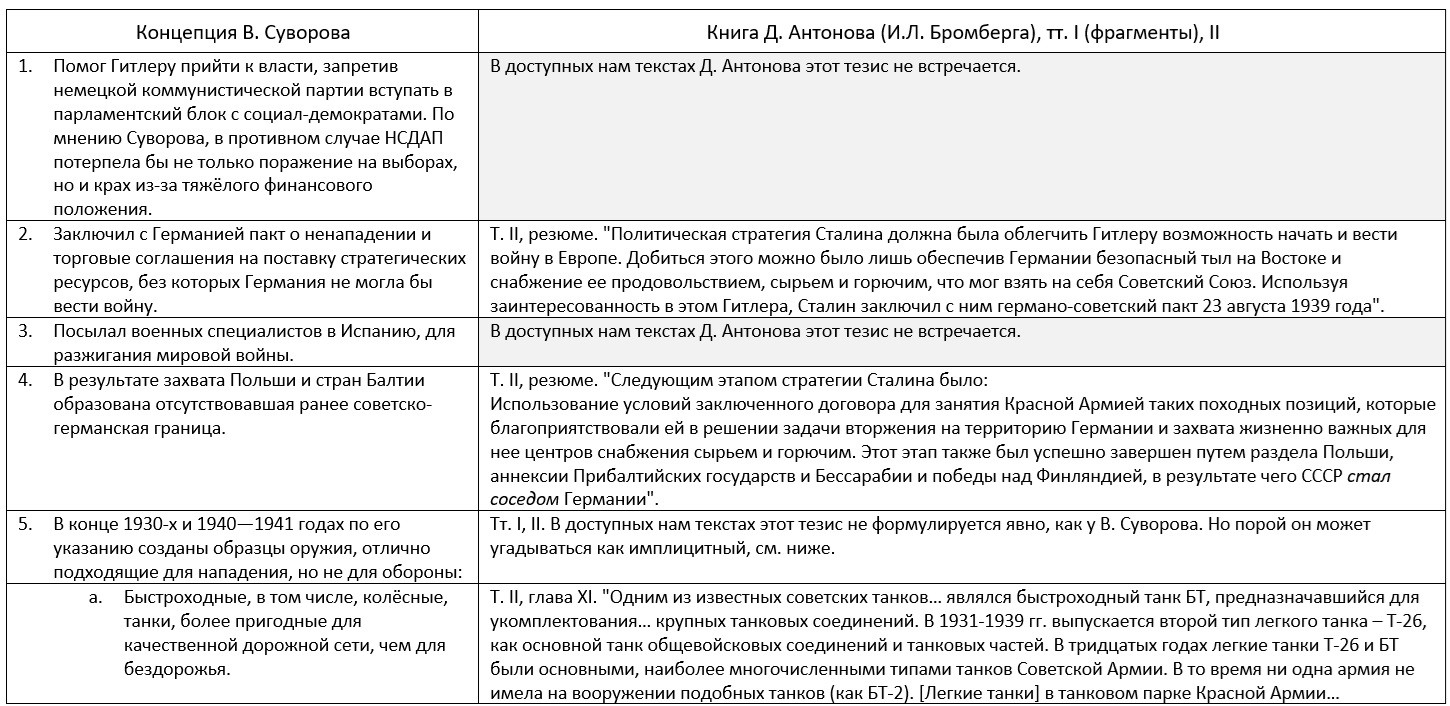

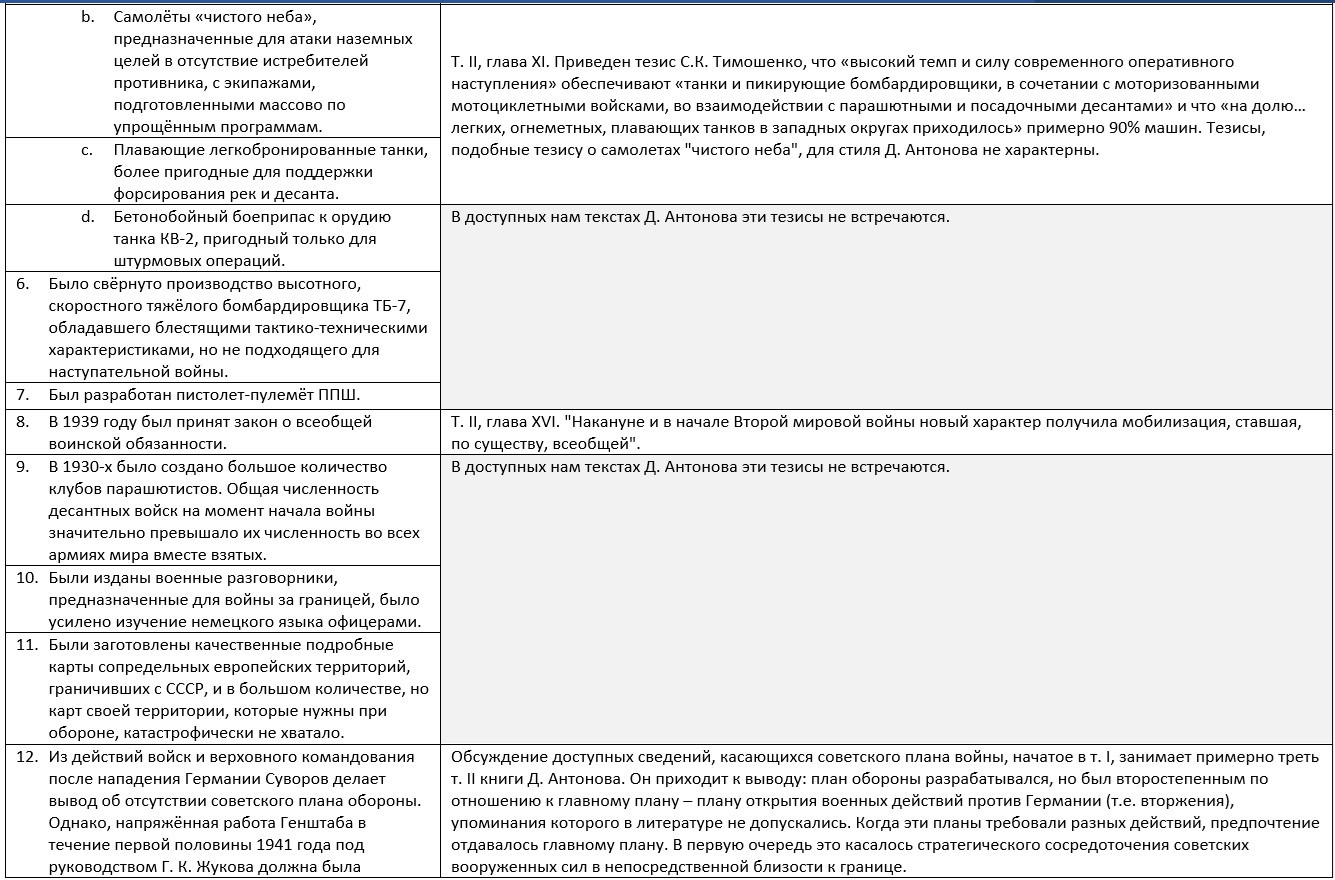

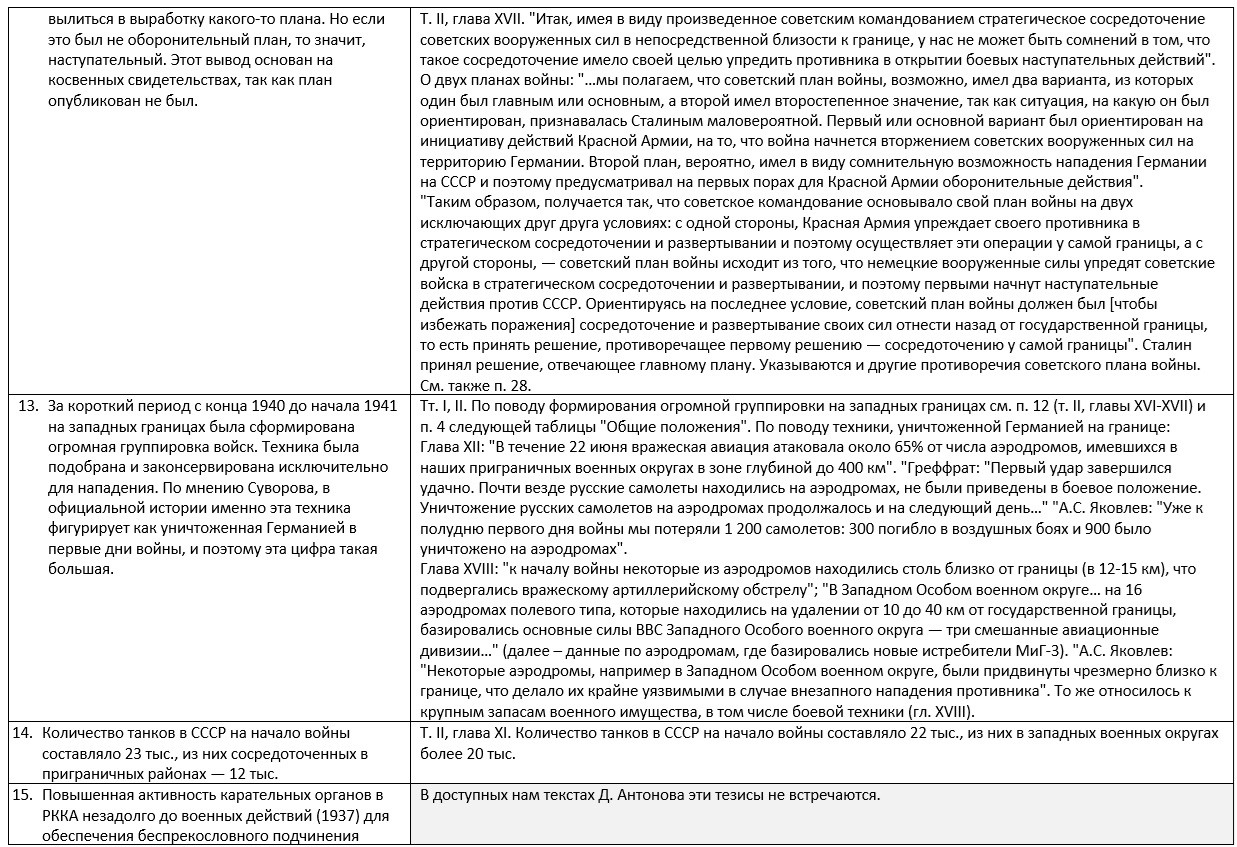

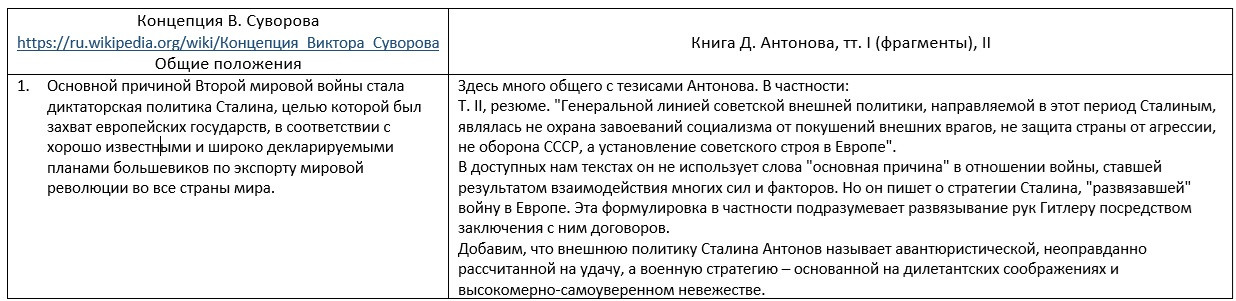

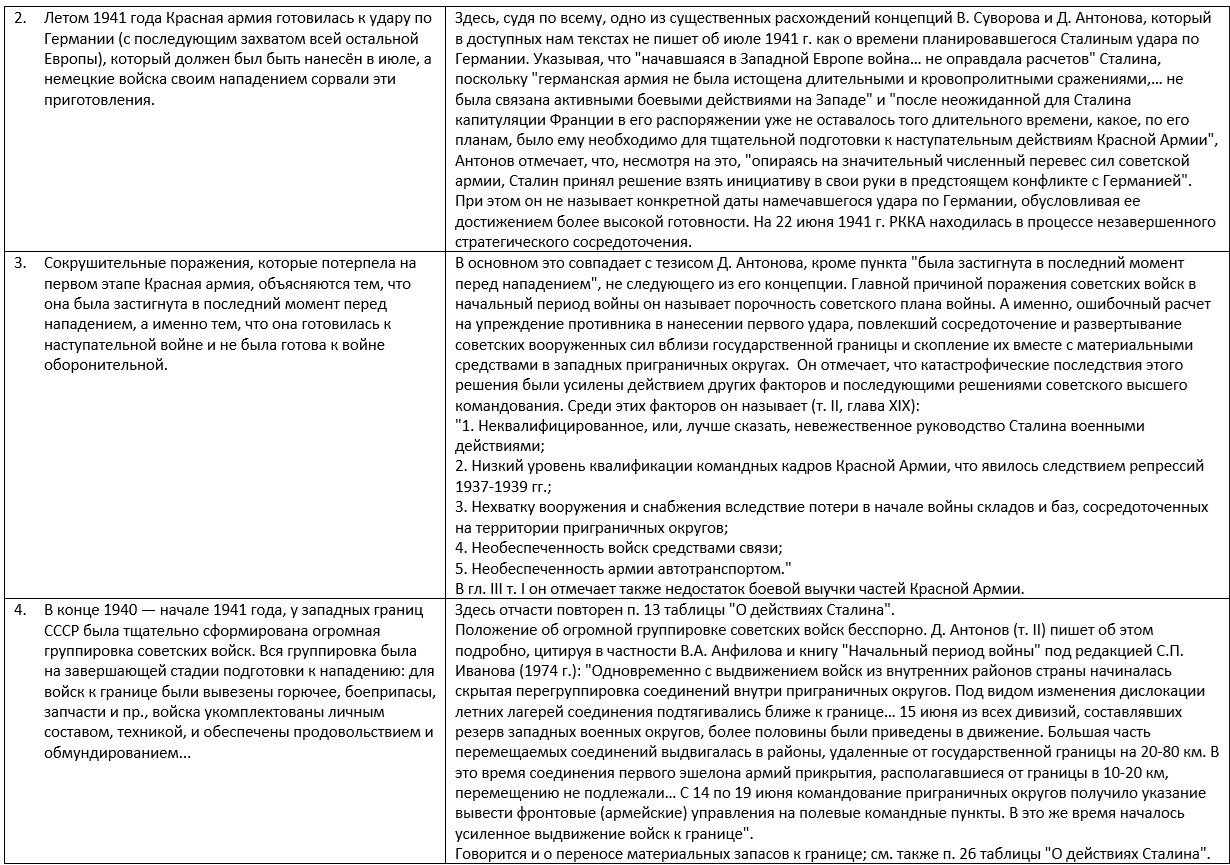

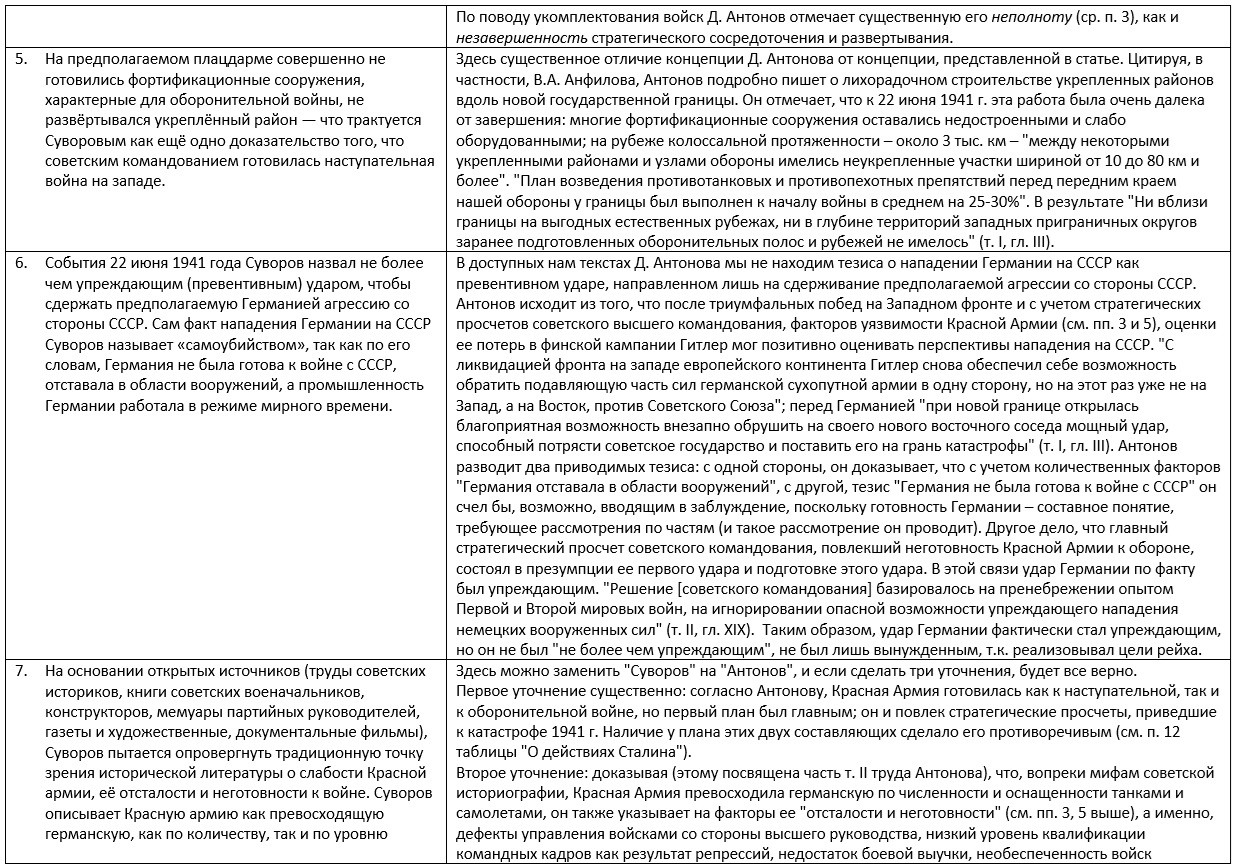

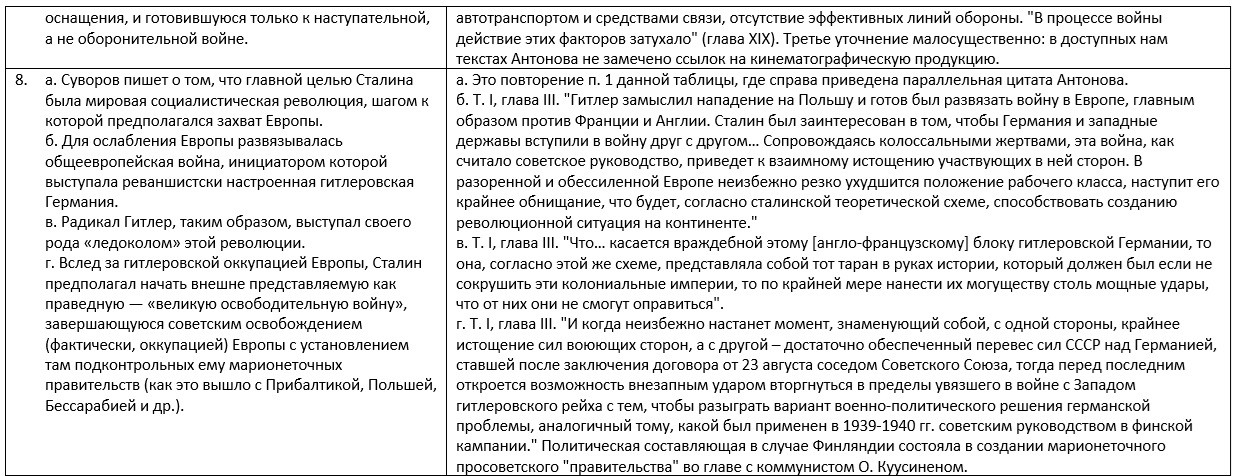

Книга Виктора Суворова "Ледокол" была впервые издана в 1989 г., через 17 лет после появления машинописи 1-го тома Д. Антонова и через 13 лет после 2-го тома. Потом В. Суворов издаст более двух десятков книг, многие из которых также посвящены II мировой войне и предвоенной политике СССР. Выписать из них его основные тезисы довольно сложно, но в Википедии есть статья "Концепция Виктора Суворова". Используем ее для сравнения концепций Антонова и Суворова. Начнем с наиболее конкретного раздела этой статьи — "О действиях Сталина". В левой колонке соберем пункты раздела, а в правой приведем наши комментарии относительно наличия параллельных мест у Антонова либо его несогласия с этими пунктами. Все цитаты Д. Антонова можно найти здесь: https://archive.org/details/d.-antonov-book

О действиях Сталина

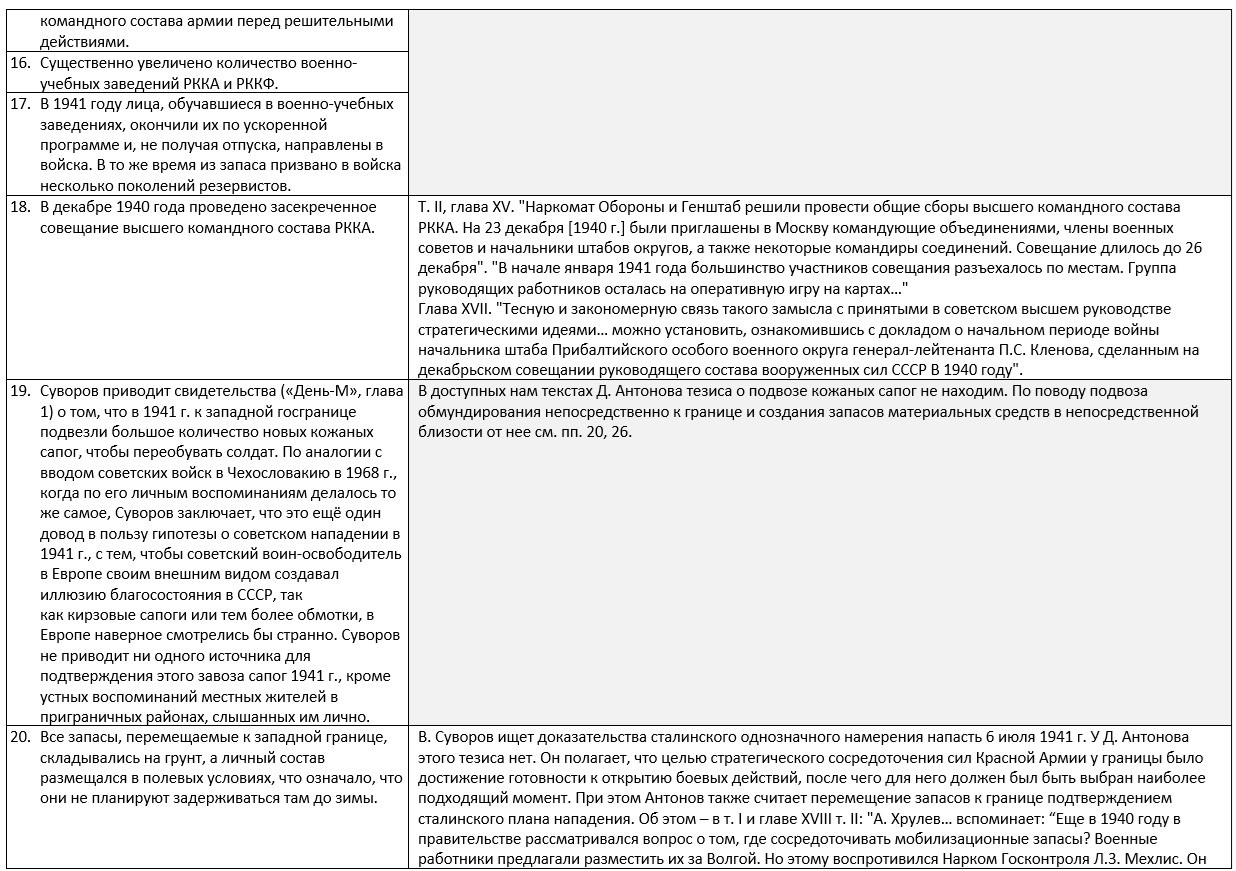

Сделаем теперь такое же сопоставление для наиболее общих положений книг В. Суворова.

Общие положения

В книгах Антонова и Суворова — большое число общих трактовок одних и тех же эпизодов. Это естественно при сходстве исходных позиций и методов анализа. В ряде случаев мы видим одни и те же цитаты, что также неудивительно. Один из примеров — выдержка из директивы наркома обороны Военному совету Киевского Особого военного округа от 5 мая 1941 г.: "быть готовым по указанию Главного Командования нанести стремительные удары для разгрома противника, перенесения боевых действий на его территорию и захвата выгодных [у Суворова ошибочно "важных"] рубежей…" Цитата взята у В. А. Анфилова и приведена в гл. ХVII Антонова и "Ледоколе". Другой пример — цитата про «всю невыгодность… начертания для обороны» новой государственной границы со с. 49 т. 2 6-томной "Истории Великой Отечественной войны Советского Союза" (1963 г.). Порой Антонов приводит цитату, а Суворов — ее пересказ.

Оба исследования базируются на открытых данных. Для Антонова это неизбежность: у него нет допуска в архивы. Суворов понимает, что это вызовет вопросы, и поясняет так: " Мне посчастливилось совсем немного поработать в архивах Министерства Обороны СССР, но я совершенно сознательно архивные материалы почти не использую. У меня много материалов из германских военных архивов, но и их я практически не использую. Мой главный источник — открытые советские публикации. Даже этого вполне достаточно для того, чтобы поставить советских коммунистов к стене позора…" Это объяснение выглядит довольно искусственным. Сложно представить себе исследователя, который, имея архивные данные, не пользуется ими, а кропотливо выискивает иголки в открытых стогах сена, как это приходится делать Антонову. И все — ради тезиса, что открытыми данными можно обойтись.

На основании проведенного сравнения мы убеждаемся, что наиболее капитальные тезисы В. Суворова сформулированы и в трудах Д. Антонова, законченных на полтора десятилетия раньше. Что касается иных тезисов более частного характера (например, того, что касается внутригерманской политики), поскольку 6½ глав 1-го тома "Некоторых вопросов истории…" Антонова нам недоступны, мы не можем сказать, выдвигает он их или нет. Часть тезисов Суворова базируется на его специфических источниках информации, например, устных рассказах. И, наконец, последняя часть этих тезисов может быть подвергнута обоснованной критике, в том числе на основании аргументов, которые находим у Антонова, и требует уточнения.

Ключевой пункт концепции Антонова

Интересно следующее сопоставление. В разделе "След книги Антонова" был приведен отрывок из интервью, где В. Суворов (В. Резун) рассказывает, как из лекций в академии (прослушанных примерно тогда, когда появилась машинопись 1-го тома "Некоторых вопросов истории Второй мировой…") он сделал вывод, что Сталин готовил нападение. Именно это противоречие советской историографии основам военной стратегии обсуждается в правой колонке п. 12 первой таблицы. Но Суворов не вполне точен. Он заключает свой рассказ эффектным "или историк врет, или стратег ошибается!" Антонов говорит: здесь оба правы. Да, готовящий внезапное нападение стягивает силы к границе, да, сделав это, Сталин совершил роковую ошибку, и да, он чувствовал недостаточную готовность к войне. Историк врет в другом пункте, не приведенном Суворовым: когда говорит, что Сталин не планировал нападение.

Как это возможно? Планировал напасть, зная, что недостаточно готов?

Это ключевое место концепции Антонова. Вот как он пишет об этом (т. II, резюме):

…Те условия, в каких оказались немецкие вооруженные силы после войны на Западе, решительно изменились в сравнении с теми, на какие рассчитывал Сталин, заключая договор с Гитлером. В то время Сталин считал, что немецкая армия будет настолько обессилена войной на Западе и так прочно связана активными боевыми действиями против Англии и Франции, что о возможности ее нападения на СССР не будет и речи.

После капитуляции Франции действительность оказалась не столь благоприятной для замыслов Сталина. Германская армия не была истощена длительными и кровопролитными сражениями, она также не была связана активными боевыми действиями на Западе, и поэтому ее инициативу в открытии военных действий против СССР нельзя было считать невозможной. Это обстоятельство решительно меняло те благоприятные условия вступления в войну, какие предусматривал Сталин для Красной Армии. На очередь встал вопрос об изменении советского плана войны против Германии. Этот план уже не мог ориентироваться на инициативу Красной Армии в открытии военных действий против Германии. Теперь он должен был исходить из возможности нападения Германии на СССР. Однако, опираясь на значительный численный перевес сил советской армии, Сталин принял решение взять инициативу в свои руки в предстоящем конфликте с Германией.

Поэтому план стратегического сосредоточения и развертывания советских войск был оставлен Сталиным без изменения. Иными словами говоря, Сталин распорядился произвести стратегическое сосредоточение вооруженных сил СССР в районах, примыкающих к государственной границе, пренебрегая крайней опасностью такого сосредоточения.

Этим решением советские вооруженные силы были поставлены под удар отмобилизованных армий Германии…

Таким образом, ответ Антонова: ввиду опрокинувшей ожидания Сталина быстрой победы германской армии на Западе встал вопрос об изменении советского плана войны, предполагавшего внезапный удар хорошо подготовленной Красной Армии. Но Сталин не был готов признать свой просчет и отбросить то, что разрабатывалось много лет. Он решил: да, дело обстоит хуже, чем мы ожидали, но А) все-таки как-нибудь справимся; Б) мы сможем упредить противника с первым ударом.

В пункте Б он фатально ошибся. Тем не менее, в пункте А оказался в конце концов прав. Но какой ценой…

Антонов: Это решение [готовить первый удар, несмотря на несбывшиеся ожидания] базировалось на пренебрежении опытом Первой и Второй мировых войн, на игнорировании опасной возможности упреждающего нападения немецких вооруженных сил. В основе такого решения лежало высокомерно-самоуверенное невежество и авантюризм советского верховного командования (т. II, глава XIX).

Концепция Суворова — блестящее упрощение концепции Антонова

Во многом концепция Суворова, представленная в приведенных выше таблицах, проще, грубее концепции Антонова:

— Суворов: у Советского Союза не было плана обороны, лишь план наступления; Антонов: план обороны был, но он был второстепенным, подчиненным плану наступления;