Гюнтер Андерс. «Катакомбы Молюссии»

Часть 1. Перерождение Егуссы

День

Куру получает имя Егусса

Пройдя через ворота тюрьмы, они поместили заключенного Куру в середину и взлетели по лестнице. В силу не поддающейся толкованию договоренности они в один шаг преодолевали то три, то четыре, то только одну ступеньку, и Куру казалось, будто они летят, всякий раз с разной силой взмахивая крыльями. Оглядеться времени не оставалось, они тащили его за собой. По коридорам, косо уводящим вниз, по крутым лестницам, то вверх, то вниз, по переходам, выводившим к лестницам, быть может, к тем же самым, по которым они только что прошли, и чем дольше продолжался этот безумный бег, тем темнее становились помещения. Куру хотел спросить, что это означает, внизу они или наверху; однако от спешки у него перехватило дыхание. Он уже ни шага не делал сам, он висел на руках у сержантов, как на качелях. Находится ли он на уровне города или высоко над ним, в одной из дозорных башен, на уровне земли или в подвале, ему было неведомо.

Наконец они открыли какую-то дверь и принудили его заползти в темноту. Выпрямившись, он ударился головой. Поскольку он ничего не видел, он лег и заснул. С него было довольно. Когда он проснулся, кто-то сказал, что он проспал полдня. Но человека рядом он не видел. В этом подвале были лишь слова, но ничего зримого. Осознания сего Куру хватило, чтобы снова заснуть. Когда он проснулся снова, голос сказал:

— Я не могу тебя разглядеть. Но ты проспал двенадцать часов. Этого достаточно. Просыпайся, говори и слушай. Я передаю эстафету, обязан передать, я изголодался по событиям. Не знаю, сколько тысяч дней и ночей я здесь. — Куру испугался и сел.

— Ты тоже пария? — спросил Оло.

— А кто же еще? Но мы не вправе жаловаться. Без работы мы бы совсем опустились. Я думаю, я вправе видеть врагов в тех, кто обращается со мной как с врагом.

— Не совсем твоя мысль.

— Я предложил называться «второсортными». Чтобы владельцы раз и навсегда поняли, что между нами есть разница. Наше смирение доказало бы им их порочность. В Молюссии того, что не говорят вслух, никто не замечает, этого не существует. Когда я это предложил, лучший друг меня предал. Хотел занять мое место. «Ты хочешь, чтобы разверзлась трещина между слоями молюссийского населения. Нет менее значимых слоев — необходимы все». Судья же заявил, что и он, и все владельцы ежечасно думают о нас, трудящихся. Так он назвал рабочих. «Мы рядом с вами днем и ночью. Мы не представляем Молюссии без вас». Так я потерял работу и стал уличным певцом.

— Они с незапамятных пор расценивают знание как подстрекательство, — объяснил Оло. — Священник Ноо, предсказавший, что буря уничтожит королевский дворец, был убит, когда дворец в самом деле загорелся. Лишь заранее знавший об этом мог совершить такое. Они не различают предостерегающих и преступников.

— Я предостерегал задним числом. Нужда свирепствовала давно, и кровопийца Бамба тоже. Я лишь назвал вещи своими именами.

Оло принялся раскачиваться на кончиках пальцев и повторять имя Бамбы, будто старался запомнить. Когда Куру спросил, что он делает, он ответил:

— Этого имени я не знаю.

Куру испугался: собеседник, должно быть, очень стар. И спросил, не придется ли и ему навсегда остаться здесь и стать таким же старым.

— Конечно. — Когда Куру спросил, почему, Оло сказал: — С тех пор, как ты здесь, я узнал еще одну историю. Одну из многих. Я знаю много историй, от начальных времен Молюссии до сегодняшнего дня. Сознает Молюссия или нет — Молюссия над нами, шумная, светлая и слепая, не более чем в десяти футах вверх, но недостижимо далекая

— Она шагает над нами? — спросил Куру, имея в виду Молюссию. Но, задавая этот вопрос, напряженно прислушивался. Он услышал что-то вроде шагов и нежного гула и решил, что это шум города.

— Кроты.

— А гул?

— Гул у тебя в ушах. Это пройдет. — Голос Оло стал несколько резче. Он боялся, что преемник все же слишком молод.

— Но кто мы такие, — воскликнул Куру, — если город даже не знает, что мы здесь? Мы к нему не придем, и он не придет к нам.

— Город не знает, — объяснил Оло, — что шагает по правде, которая — под ним — делает свое дело, не позволяя нити порваться. Лишь немногих посылает город вниз, нас, узников. Его жестокость спасает наследие.

— Значит, настоящая Молюссия здесь, а не наверху? — Куру надеялся утешиться этим в заключении. Оло, однако, ответил «Нет» и сказал: «Молюссия там, где она есть»; после чего улегся спать.

Но Куру не успокоился и не давал старику заснуть.

— Никто, выходит, не подтвердит, что я здесь? Никто не узнает обо мне и о том, кем я был наверху?

— Неважно, как тебя зовут. Разве черепок знает, звали его миской, или кирпичом, или кувшином? Что есть имя, звучавшее наверху? Если оно отправится искать тебя, то не найдет. Оно будет слабеть и однажды поблекнет даже для тех, кому тебя не хватало. Здесь внизу не было никого, кого как-то звали. Каждый терял имя, что уравнивало его с ним самим. Утрата была полезной для выполнения задачи и позволяла жить во тьме.

— Но как ты будешь называть меня, если не по имени? — спросил Куру. И нечаянно, предваряя всё дальнейшее, словно боясь утонуть, крикнул в лицо собеседнику:

— Меня, между прочим, зовут Куру!

— Если бы я забрал его, — заговорил Оло, — твое имя продолжало бы существовать. Я ведь умру раньше тебя. Здесь так обычно бывает. Ты передашь его дальше, через тридцать или сорок лет. Чтобы твой преемник передал его своему преемнику. Может, оно еще раз поднимется на поверхность — вместе с последним из нас — и прозвучит в устах жителей Молюссии. Доволен? — Куру молчал. — А может, они скажут: «Слава вестникам. Бесславным, однако, был восемнадцатый, ибо он передал свое имя дальше, чтобы сегодня мы произносили его. Но традиция не донесла до нас этого имени и мы знаем его не лучше других». — Оло выдержал паузу. — Не имеет значения, откажешься ли ты. Ты его в любом случае потеряешь. Для меня ты просто следующий, восемнадцатый. А я семнадцатый. Младшего здесь всегда называют Егуссой. А старшего — Оло.

— И это буду я? — встрепенулся Куру. — Егусса — вообще не имя. И уж точно не мое. Меня зовут Куру.

Оло будто не услышал.

— Мы здесь уже триста лет, — только и сказал он, после чего опять лег.

Куру не мог заснуть. Он долго сидел, повторяя про себя свое имя. И пытался возненавидеть старика, потому что тот не захотел принять его. Но у Куру не было мужества для ненависти. В конце концов, Оло был единственным, кто мог бы стать защитой против Оло. Последний союзник и последнее прибежище. Так что под конец от ненависти ничего не осталось, только тоска по человеческому лицу. Так что Куру, удостоверившись, что сосед заснул, подполз к противоположной стене и принялся ощупывать Оло, чтобы узнать, как тот выглядит. Все лицо заросло бородой, почти до глаз. Это он почувствовал очень точно. И все же было совершенно невозможно представить, как Оло выглядит. Пока он размышлял, что никогда этого не узнает, лицо начало двигаться и он испугался. Оло почуял испуг Куру и проснулся.

— Ты ничего не узнаешь, ощупывая меня. Тот, кто более не имеет имени, не имеет и лица. Я больше никак не выгляжу, и ты тоже. Вестники не знают лиц друг друга, но им знаком девиз: «Мы не более чем голоса, слуги предания».

Куру снова испугался, отнял руки от лица другого и спросил:

— Значит, и ты никогда не узнаешь, как я выгляжу, и я всю жизнь буду для тебя далеким?

— Не далеким и не близким, — невозмутимо ответил Оло и снова улегся.

— Ты, выходит, ослеп в темноте? — Куру никак не хотел позволить другому заснуть.

— Откуда мне знать? — ответил глухой голос.

Куру осознал, что и сам он скоро больше не будет знать, слеп он или зряч. Оло больше не обращал на него внимания, его голос исчез.

— А что делал ты, когда попал сюда? — Голос Куру был испуганным, будто другой мог действительно исчезнуть вместе с голосом. — Ты, например, плакал?

Он сказал «например», потому что это казалось ему более вещественным. Ответа не последовало. Ему стало стыдно и захотелось спрятаться; что было бессмысленно, поскольку темнота и так его скрывала.

— Я здесь и я не здесь, — прозвучал глухой голос. — Не нужно стыдиться, я тебя не вижу. Однако отчаяние — ничто; даже тень его не пробьется сквозь тьму — ко мне или наверх, в город. Ты заболеешь от тоски, прогниешь от тьмы, утонешь во времени — если твой слух останется для меня, а голос для девятнадцатого, этого будет достаточно.

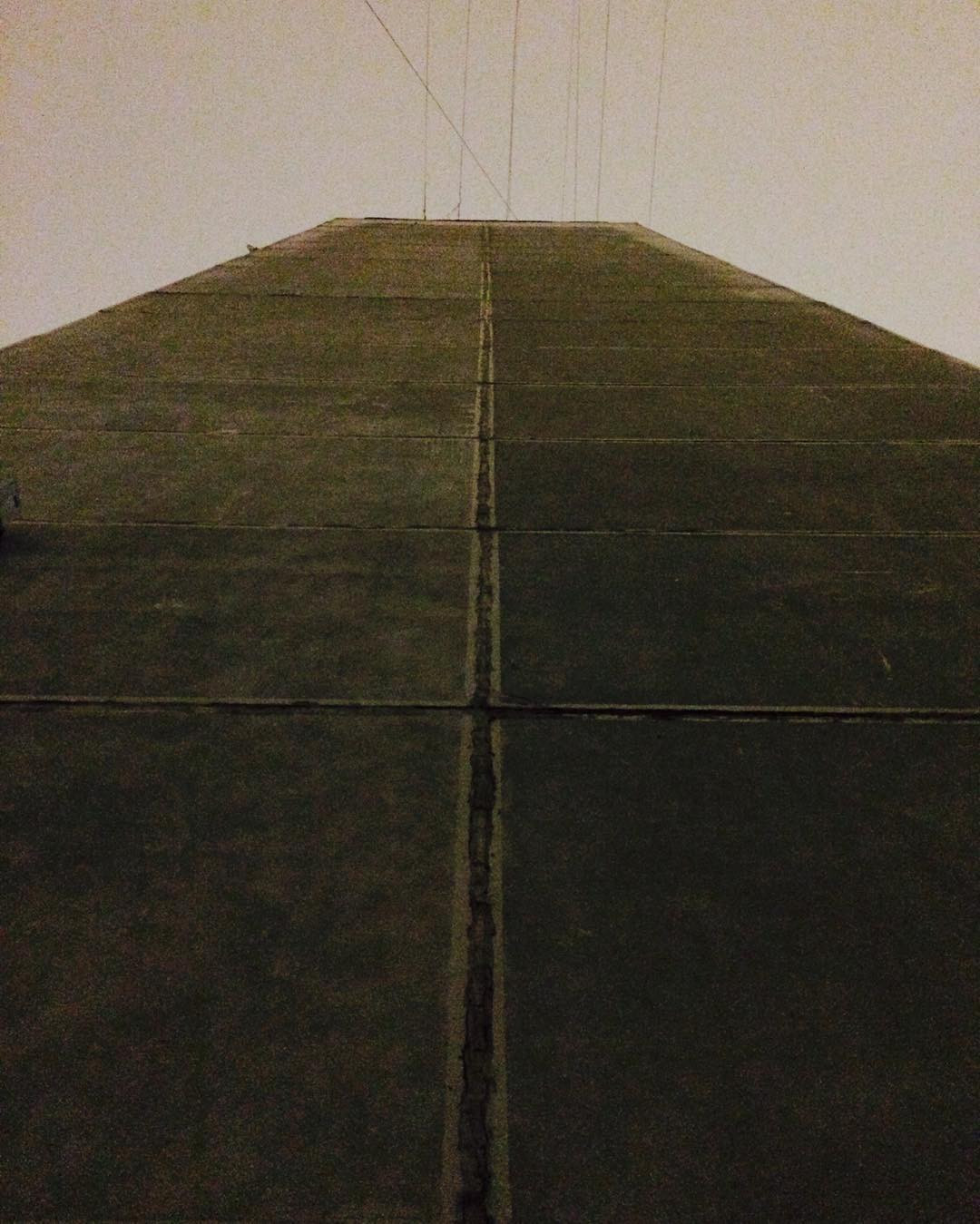

Куру испугался в третий раз и понял, что он мертв и что лишь часть его продолжает жить, потому что это необходимо: слух и голос. Но они улеглись, ибо полагали, что уже ночь. Однако в десяти футах над ними был полдень, над ними шагала Молюссия, над спящими проезжали запряженные ослами тележки торговцев овощами.

Примечание записывающих

Новый заключенный переименован. Мы тоже, как во всех прежних записях, отныне будем заменять его прежнее гражданское имя именем Егусса.

Ночь

Егусса путает день с ночью

Оло истолковывает сновидение, но не сон

После дня в темноте Егусса нуждался в свете. Улегшись спать, он пробудился в свет, в мир сна. Мир этот был живым и изменчивым, там много чего можно было пережить пугающего и важного. Так он перепутал день с ночью.

К нему подошел дог, большой, как облако, и он не мог различить, идет он или плывет. Когда он оказался совсем близко и в глазах у Егуссы потемнело, потому что пес заслонил свет, холодная морда трижды ткнулась ему в лицо. Но пес не узнал его и искал его справа, слева, перед ним, за ним, двигаясь по кругу. Он не осмеливался шевельнуться. Пес беззвучно парил вокруг и оставался так близко, что шерсть попадала Егуссе в рот. Но он его не слышал, а поскольку пес погрузил его во тьму, он как бы стал ничем. Он уже не был собакой, Егусса не различал ни головы, ни хвоста; то, что кружило вокруг него, скорее было воронкой, или водоворотом, или шахтой с темным вихрем. Шахта была узкой и высокой, это был двор, где его арестовали. Егусса поднялся внутри шахты, будто кто-то тянул его на канате, так что он поднимался и зависал и поднимался еще выше. «Молюссия наверху», — сказал кто-то. Он понадеялся убежать. Но шахта тоже поднималась и внутри нее было что-то наподобие вихря. Егусса чувствовал, что кружится в этом вихре, как лист, махал руками и поднимался все выше. «Мое имя, — кричал он, — осталось внизу». Голова его косо свешивалась вниз, словно он прыгнул вниз головой в воду. Однако что-то крепко держало его за ноги и тянуло вверх. «Ты девятнадцатый», — услышал он и завис в воздухе лишь тогда, когда зависла в воздухе шахта, как большая труба, высоко над крышами Молюссии. «Это ложь, — крикнул он, — Молюссия внизу, я хочу свое имя». Однако не было никого, кто мог бы его услышать. Труба начала раскачиваться, как маятник, и Егусса раскачивался вместе с ней головой вниз и видел в конце трубы, как вырезанный диск, всякий раз новый фрагмент Молюссии и новый кусок неба. «Куру», — командовал некий голос, стоило ему качнуться вправо, и «Егусса», — другой голос, когда он отклонялся влево; он пытался держаться правой стороны, но лишь хватался за воздух. Когда он заметил, что схватиться не за что, он отказался от поисков своего имени и ступил в пустоту, в воду. Но шагнул вверх, голова же его свисала вниз. «Вот ты и попался», — услышал он и тут же упал, словно оттолкнулся. Когда он снова подхватил себя и повис, вокруг опять была труба и он висел на той же высоте, что и прежде. Тогда он перестал двигаться, а просто смотрел вниз сквозь трубу. Мир качался, как диск, попеременно заполняя круглое отверстие трубы видами неба, горизонта и крыш Молюссии. Но на мгновение Егусса увидел между домами и дворами и свой двор, который сменили другие дома и дворы, горизонт и облака, — пока он опять, качнувшись обратно, не пролетел мимо. На стене он отчетливо увидел, пусть и на долю секунды, как бы стоящего прямо майского жука, себя самого, правда, он тут же исчез. «Видишь?», — услышал он голос. «Что?» «У них уже появился другой». — «Но это ведь был я». — «Неважно». Когда он в следующий раз проносился мимо, он увидел, как он махнул рукой и побежал в том же направлении до конца двора, чтобы как можно дольше оставаться видным ему, наверху. Но он не мог его слышать, всё это было очень далеко внизу и оставалось беззвучным, как картина, и уже исчезло. Он знал, что должен спуститься вниз, сегодня он заработал не больше двух раковин-ян и должен вечером петь снова. Он крикнул, что никак не может прийти, и спросил, не мог бы тот, внизу, петь за него. «Только за себя», — донесся снизу слабый голос. Однако Егусса парил очень высоко и чувствовал покалывание, как от мелкого града. Когда воздух сделался темнее и холоднее и Молюссия казалась лишь пятном на широком просторе, движение трубы из стороны в сторону тоже утратило силу, как будто труба замерзла, и

У него уже не было ощущения, что он падает; город поднимался навстречу, он же висел в воздухе и должен был с ним столкнуться. «Если только твой голос останется», — услышал он. Навстречу ему летел двор, на котором стоял он сам, и он не понимал, кто или что с такой силой поднимает всё это вверх. Когда все приблизилось и сделалось широким и отчетливым, оказалось: что-то наподобие чудовищного ветра толкает поднимающееся перед собой; он прикрыл глаза, потому что оно должно было ударить по нему, и тот, на дворе, должен был в него врезаться, и этот диск в отверстии трубы еще раз вынесет его наверх. Он, однако, ударился не очень сильно и пробил диск, как поверхность пруда, а диск после этого продолжил подъем. Город и двор Егуссы парили уже высоко над ним, и он думал, что утонул. И проснулся от собственного крика.

— Ты не должен видеть сны, — приказал Оло.

Но Егусса все кричал, а поскольку в тесноте сводчатого помещения крики звучат преувеличенно громко и гулко, он снова испугался, будто все еще видел сон. Но едва он замолчал, под ним снова оказалась Молюссия и он снова поднимался, как в первый раз, и

— Успокойся! — приказал Оло.

— Я спокоен, — заверил его Егусса. Но снова обрушился куда-то и закричал в третий раз.

— Довольно, — Оло сел. И, в ярости от постоянных помех, крепко обхватил колени, чтобы помешать себе ударить Егуссу. Егусса наконец проснулся.

— Уже день? — спросил он. И попытался разглядеть что-то в темноте.

— Кувшина пока не было. Значит, еще нет.

Но когда Егусса, не принимая во внимание недовольство Оло, начал рассказывать сон, ему казалось, будто он пересказывает события прошедшего дня, потому что ночь позволила ему многое увидеть, день же был темным.

— Что все это значит? Собака, вихрь, и сам я внизу во дворе?

— То, что ты видишь во сне, не мое и не твое дело. Плохо уже то, что мы вообще видим сны. И растрачиваем силы на бессмысленные картинки и страхи.

— А что означает видеть сны?

— Что ты пытаешься сбежать, хотя уже понял, что бегство невозможно. От снов тебе придется себя отучить.

— Разве это возможно? — спросил пораженный Егусса.

— Тебе будет чем заняться.