12 разгневанных сеансов советского детектива, или Нуар не наш

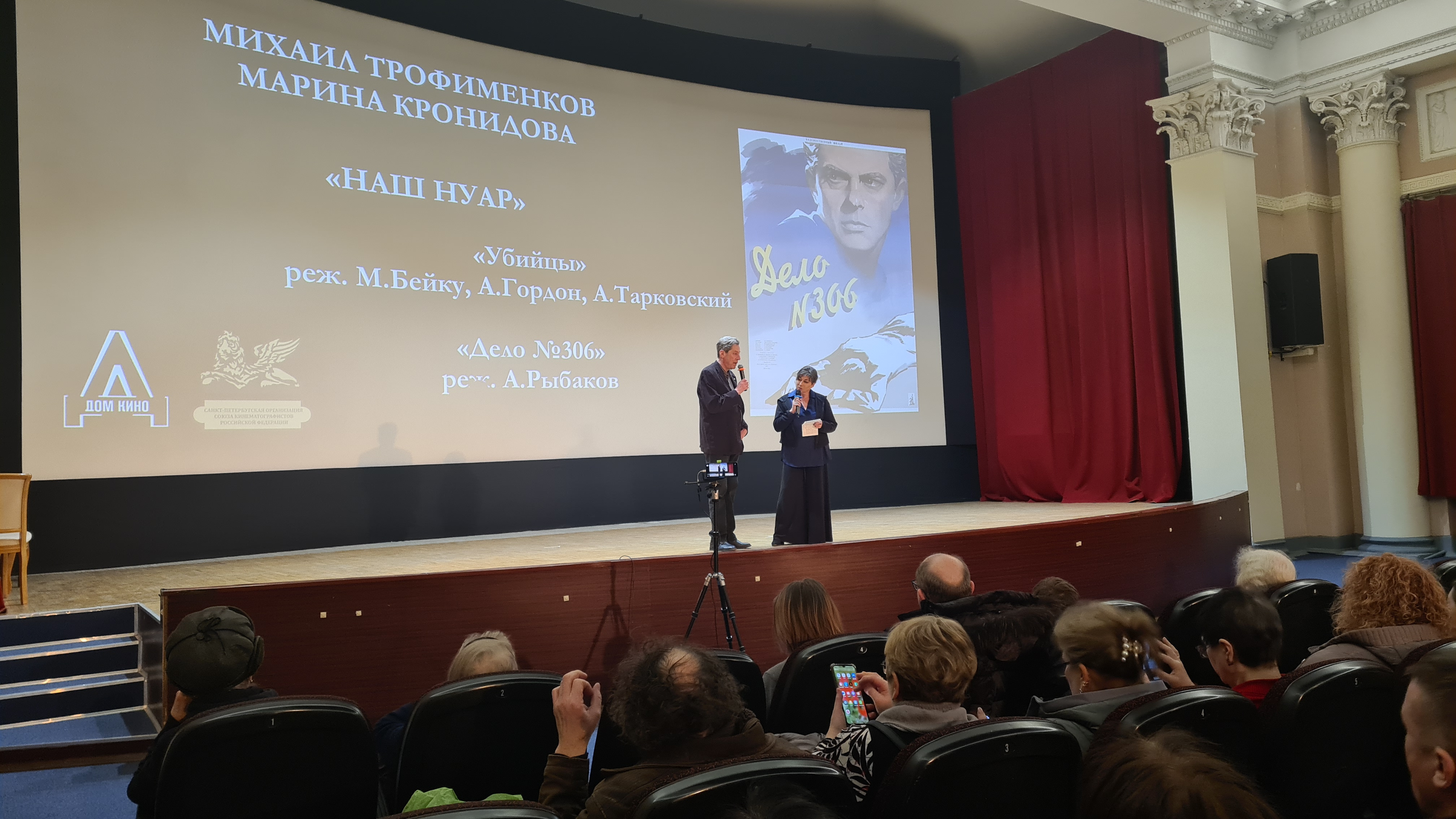

В марте в петербургском Доме кино началась любопытная кинопрограмма Михаила Трофименкова и Марины Кронидовой «Наш нуар» о преступниках и преступности в Советском Союзе.

Совсем недавно досмотрев патетический сериал «Рожденная революцией» о становлении угрозыска в Советской России, я, естественно, заинтересовалась: кинокритик Трофименков написал отличную книгу «Убийственный Париж» о криминальном кино Франции и ряд других книг, а тут еще обещает показать исключительно «шедевры советского криминального кино». Что ж, давайте проанализируем программу и заодно продолжим исследования полицейского / милицейского кино.

Сеанс 1: «Убийцы» и «Дело № 306» (1956)

Начинается ретроспектива курсовой работой Тарковского, Гордона (см. ниже) и уже совсем забытой ныне Марии Бейку, и в данном контексте заявленной темы — преступность в СССР — не вполне уместной: фильм поставлен по рассказу несоветского писателя Хемингуэя «Убийцы».

Кстати, это — не первая экранизация этого рассказа: первая была осуществлена Робертом Сьодмаком в 1946 году, и считается классикой жанра нуар.

Второй фильм программы (и первый полнометражный) — очень достойный детектив режиссера старой школы Анатолия Рыбакова, который учился у Эйзенштейна и Кулешова, а потом работал с Александровым. В главных ролях — Борис Битюков, Марк Бернес, Ада Войцик, Максим Штраух и др.

Правда, от классического нуара здесь — разве что художественные тени.

Сеанс 2: «Два билета на дневной сеанс» (1966)

К режиссеру фильма Герберту Раппапорту отношусь в огромным уважением. Человек работал с Пабстом в Германии, потом в Голливуде, а по приезде в Советский Союз начал выдавать один фильм мирового уровня за другим, причем явно находясь под экспрессионистским влиянием.

Однако этот вполне симпатичный детектив из целой серии детективов Раппапорта о следователе Алешине со Збруевым в главной роли отразил во многом не столько даже эпоху 1960-х, сколько специфику работы ОБХСС — отдела по борьбе с хищениями социалистической собственности. Опять же, к нуару этот фильм имеет очень отдаленное отношение.

Сеанс 3: «Случай из следственной практики»

Режиссер Леонид Агранович поставил несколько не вполне типовых советских детективов, после каждого из которых создается ощущение, что следственные органы расследуют какие-то курьезные, высосанные из пальца дела, словно ничего более серьезного в природе больше не существует. В данном фильме с почти чеховским названием (ему больше подошло бы «Дела давно минувших дней») главную роль уголовника с девятилетним стажем (изъясняющегося при этом книжными фразами) мог сыграть Высоцкий. Но в итоге ее получил сын режиссера Алексей Ковалев, который еще не раз появится в других его фильмах.

Безоблачная советская действительность: борьба хорошего с лучшим в области криминалистики. Здесь дело ведет молодая и на вид жизнерадостная следовательница, которая вершит правосудие с улыбкой на лице, будто работает не с зэками, а в детсаде. И вот эта-то очаровательная главная героиня и портит остальным персонажам всю жизнь! Скажете: Нуар! Ну вот она, роковая женщина, которая является чуть ли не одним из главных признаков данного жанра! Отвечу вам: она нисколько не похожа на эту архетипическую «femme fatale». Главная героиня отличается своей буквоедской «правильностью», прямолинейно и формально блюдет закон, а не нарушает его, как это полагается в нуаре. Да и обстановка тут совсем не похожа на мрачную атмосферу «черного» кино.

Честно говоря, и после этого фильма название этой кинопрограммы вызывает некоторую неловкость, особенно если учесть, что Трофименков не так давно выпустил книгу «Красный нуар Голливуда» — и пусть там не столько про само кино, сколько про людей «около кино», но все же определение жанра ему наверняка известно. Ну ладно, посмотрим, что будет дальше.

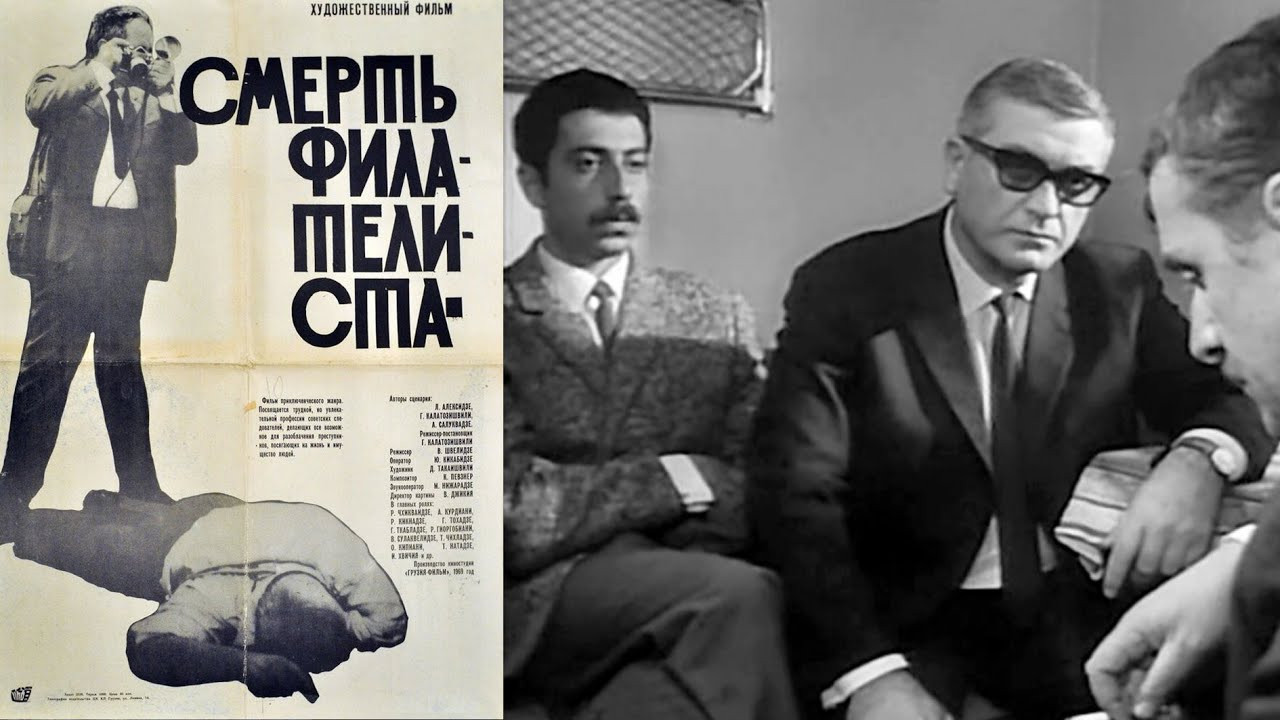

Сеанс 4. «Смерть филателиста»

Грузия-фильм, 1960-е, атмосферные улицы, отличный саундтрек. Автор — сын (уже не первый по счету в данном обзоре) великого Михаила Калатозова Георгий Калатозишвили. Как режиссер детективов, увы, провалившийся. Ну не может детектив а) клонить в сон, б) после просмотра вызывать столько вопросов по несостыковкам. Актерские работы незапоминающиеся.

Самое странное решение — озвучивать грузинских актеров голосами Жарикова и др. Зачем? Чтобы затушевать грузинский колорит? Или окончательно запутать зрителя, который просто не понимает, кто и что говорит и с какой стороны кадра.

Сеанс 5: «Инспектор уголовного розыска»

Из солнечной Грузии перемещаемся в модернистский Киев на киностудию Довженко. Шутка ли: в кадре не припомню ни единого памятника архитектуры досоветского периода. Возможно, концепция в этом и заключалась. Ну и городская среда, и архитектурные виды с новенькими советскими постройками — это лучшее, что есть в этом произведении. Еще украшает фильм Юрий Соломин, который тут практически не играет, а просто присутствует в кадре. Увы, в следующем опусе Суламифи Цыбульник «Будни уголовного розыска» остался только советский модернизм, уже без Соломина, поэтому смотреть его еще более грустно.

Нуар в модернистском окружении, с советским планированием и благоустройством — это нонсенс. И этот фильм лишний раз подчеркивает этот диссонанс: нуар — про преступления на темных улицах темного города, будь то нью-йоркские браунстоуны или лондонские доки или железная дорога вокруг Парижа. Ну не бывает нуара в новехоньких зданиях Дома моделей, на широких проспектах и детских площадках.

Сеанс 6: «Всего одна ночь»

Кажется, авторы программы решили продемонстрировать все многообразие советского детектива со всех концов необъятной родины. К сожалению, не получилось: явно не хватило неплохих детективов из республик Средней Азии (чего стоит только «Дополнительный прибывает на второй путь» с Сергеем Никоненко!).

Однако, возможно, «Всего одна ночь» — один из самых достойных фильмов этой ретроспективы, потому что здесь есть как интересная детективная интрига, так и необычное ее разрешение: закрытое пространство, подозрение падает на каждого, чем не Агата Кристи? Да и действие разворачивается в пределах одной ночи на дежурстве. Хотя фильм вышел бы на новый уровень (и возможно даже стал бы походить на нуар!), если бы история была рассказана не от лица крайне положительного милиционера, а от лица преступника — хотя бы мечущегося персонажа Сергея Проханова.

Сеанс 7: «Подарки по телефону»

Здесь можно было бы просто написать no comment, ибо этот фильм латвийского режиссера Алоиза Бренча настолько сейчас кажется беспомощным и безвкусным (несмотря на то, что его любят упорно включать в кинопрограммы про теневую экономику), что остается только развести руками.

Хочется тут заметить, что раз уж с данного фильма все оставшиеся в программе фильмы были сняты в цвете, то эту часть программы попрошу называть «Наш неонуар».

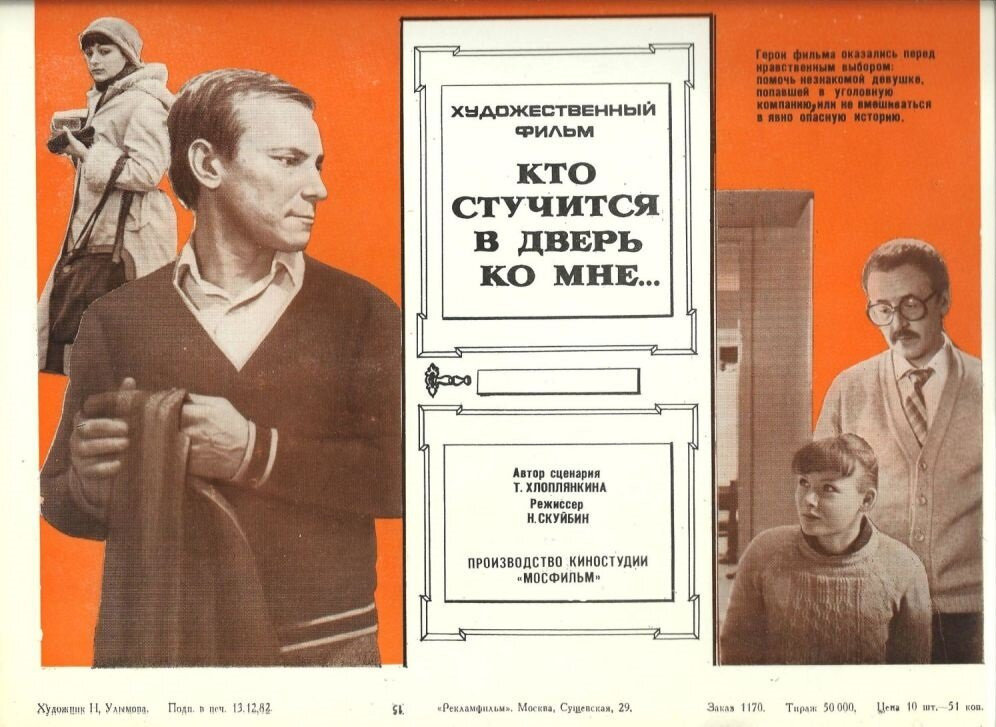

Сеанс 8: «Кто стучится в дверь ко мне…»

Судя по первой сцене гадания с воском и тазиком на столе, фильм мог бы называться «Раз в крещенский вечерок…». А так в названии получилась невольная перекличка с дебютным фильмом Мартина Скорсезе «Who’s That Knocking at My Door?» с Харви Кейтелем…

В главных ролях — Сергей Шакуров и Светлана Тома. (Удивительно, но Шакурову и Томе удалось в то же время сыграть в одном фильме со Скорсезе и другими зарубежными звездами — «Анна Павлова» Эмиля Лотяну 1983–1986 гг.). Режиссер фильма «Кто стучится в дверь ко мне…», как ни странно, тоже дебютант (и тоже режиссерский сын!): Николай Скуйбин, сын Владимира Скуйбина и пасынок Эльдара Рязанова, худрука этой кинокартины, который, очевидно, и позвал остальных звезд уже советского кино в фильм начинающего режиссера и своего родственника. Рязанов, по признанию Татьяны Догилевой, и открыл ей этим фильмом дорогу в профессию (к сожалению для киноэстетов).

В 1982 году в некоторых частях планеты уже снимали так называемый «неонуар»: Поланский восемь лет назад снял свой знаменитый «Китайский квартал» с Николсоном. Но, видимо, по версии составителей программы, «Кто стучится в дверь ко мне…» — это и есть фирменный советский неонуар в меховых шапках и на фоне желтых икарусов в снегу. Это примерно как вестерн и истерн.

Однако у Скуйбина при сильной поддержке отчима получилась скорее криминальная драма с элементами психологического триллера. За криминал тут отвечает молодежная группировка, что также создает перекличку с ранними фильмами Скорсезе. Судя по содержанию, фильм Скуйбина логичнее было бы назвать «Я боюсь», если бы с таким названием годом раньше на советские экраны не вышел фильм Дамиано Дамиани с Джаном Марией Волонте в главной роли. Все-таки непонятно, почему мы должны считать этот советский фильм нуаром (даже с приставкой «нео-», которой, правда, нет в анонсе программы показов), тем более, что никому в голову не приходит называть фильмы итальянца Дамиани «неонуарами». (Или приходит?.. Ведь нет же?..)

Сеанс 9: «Человек, который закрыл город»

Еще один не-нуар, но вполне бы вписался в кинопрограмму «Архитектура в кино», если бы такие случались в наших краях, где об архитектуре говорить как-то неловко на фоне тотальной реновации (привет преступному закону о КРТ, который, напомню, пока никто не отменял и, кажется, отменять не собирается). Правда, кто в этом неплохом фильме Александра Гордона именно тот человек, который закрыл город? Неестественно порядочный следователь (Родион Нахапетов)? Или, может быть, мэр (Леонид Неведомский)? Или отец невинно погибшей девочки (Геннадий Юхтин)? Или вообще герой Виталия Соломина, который своими аналитическими сомнениями путает городу все карты? Решайте сами.

Начало фильма напоминает фильм-катастрофу, а если бы не по-советски относительно «оптимистический» финал, мог бы получиться проблемный фильм в духе «Китайского квартала».

Сеанс 10: «Остановился поезд»

Об этом тихом шедевре позднесоветского кино я как-то довольно подробно писала, не хочу повторяться. Мне кажется, причислять его к нуару, по меньшей мере, несправедливо, потому что нуар — это часто стилизация, четко выверенный — жанрово и художественно — шаблон, а этот фильм Вадима Абдрашитова по сценарию Александра Миндадзе не вписывается ни в какие шаблоны, поэтому попытка засунуть его в какие-то рамки — это сильное упрощение.

Сеанс 11: «Грачи»

Ещё один пример криминального фильма про банду. Сценарий затянутый, актерские работы одна унылей другой, темпоритм сбит, потому что младший Грач долго смотрит в кадр без малейшего намека на эмоцию.

Несмотря на документальную основу, эта эпигонская поделка под итальянское криминальное кино (тот же Дамиани) доказывает, что не каждый сюжет, «основанный на реальных событиях», достоин экранизации. Нередко такие реальные сюжеты зачастую оказываются на экране чем-то мертворожденным, и это говорит о том, что природа творчества гораздо сложнее, чем обычно считают наши кинокритики. И вот, в 1982 году, эта кинокартина была зачем-то вывалена на головы советских зрителей. Зачем? Чтобы уже тогда привыкали к разгулу преступности, который наступит совсем скоро? Вопрос риторический. Больше всех в этом фильме постарался композитор Валентин Сильвестров: написал столько всего навязчивого, что каждую минуточку тишины ждешь как родную.

Сеанс 12: «Преферанс по пятницам»

Завершается кинопрограмма морально-нравственным продуктом киностудии «Ленфильм» с Кириллом Лавровым, Екатериной Васильевой, Верой Глаголевой и еще какими-то людьми. Самая стремная роль — у Пашутина: тут уж уместнее говорить о советском хорроре. В целом, это не самый нудный фильм ретроспективы, сценарист Эдгар Дубровский явно имел в виду историю Гамлета (Гертруда с Офелией на месте, призрак отца вроде бы тоже присутствует, только Йорика не хватает).

В общем, можно бесконечно притягивать что угодно за уши и подгонять нерелевантные фильмы к какой-то даже самой идеальной теории, но нуар не наш жанр, товарищи: он не то чтобы не получился — его никто даже не пытался стилизовать. Пусть наши кинокритики придут к этим режиссерам и скажут, что те пытались снимать нуар. Но увы, иных уж нет, а те далече.