Леса свободы Маргерит Дюрас

Интервью Лидии Панкратовой с переводчиком Маргерит Дюрас, писателем Алексеем Воиновым

— С чего начинался ваш интерес к Маргерит Дюрас и ее текстам?

— Это история старая и забавная. Можно сказать, нас познакомила Дельфин Сейриг. Рассказываю. Давным-давно мы пошли с французскими друзьями в Музей кино на «Украденные поцелуи». Я уже смотрел фильм с заглушающим французскую речь закадровым переводом и

— А как начали переводить?

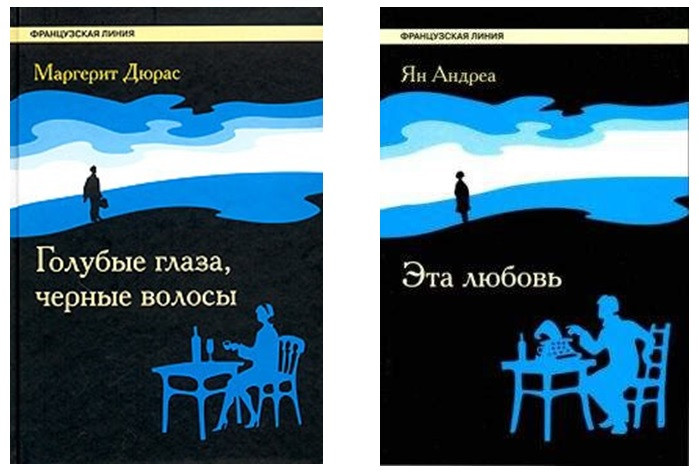

— Понял, что не могу не переводить. Придумал проект, от которого издателю было бы трудно отказаться, — диптих, две книжки сразу: роман Дюрас «Голубые глаза, черные волосы» и роман Яна Андреа «Эта любовь», в котором описаны те же события, что у Дюрас, но более прозаическим стилем.

— В чем заключаются основные сложности в переводе Дюрас на русский язык? Что остается, а что теряется в переводе?

— Скажу ужасную вещь: в сложности перевода я не верю. Это такой миф. Как вдохновение, например, или разгульная писательская жизнь. Либо ты переводишь, либо нет. Просто в

Статья Алексея Воинова о короткометражных фильмах Маргерит Дюрас, журнал Cineticle

— Что для вас как для переводчика первично: знание биографии, знакомство с другими ее текстами, просмотр фильмов, проработка исторического контекста?

— Ну вот это вот все. Это и есть суть профессии. Понимаете, Дюрас — такой невероятный и плодовитый автор, что без знания вышеперечисленного переводчик просто сядет в калошу. Я проводил специальные занятия, когда надо было сравнивать оригинал и русский перевод, так что знаю, о чем говорю, могу привести примеры, но не буду. К тому же ее тексты — очень разные, тут никак иначе не обойтись. Если говорить, что именно первично, то — интонация. Чтобы ее уловить, это все и нужно вначале переварить самому, и только потом браться за дело. И без всяких сантиментов.

— Существует мнение, что на стиль письма Маргерит Дюрас повлияли язык и манера письма ее первого мужа, писателя Робера Антельма, — в частности, его книга «Род человеческий» о мучительном пребывании в концлагере. Как вы считаете, действительно ли повлиял Антельм (которого она в «Боли» почему-то называет Робер Л.) или какие-то другие факторы?

— Конечно, она называет его иначе! А вот эти влияния — опять клише, на мой взгляд. Повлияло то, повлияло это. Конечно! На писателя все влияет. На нас с вами тоже все влияет. Дело не в этом. А в том, что гений всегда идет только своей дорогой. Видите, ухожу от клише и говорю банальность. Но вот смотрите: только что вышел в моем переводе роман Дюрас «Эмили Л.» Я работал над переводом и в

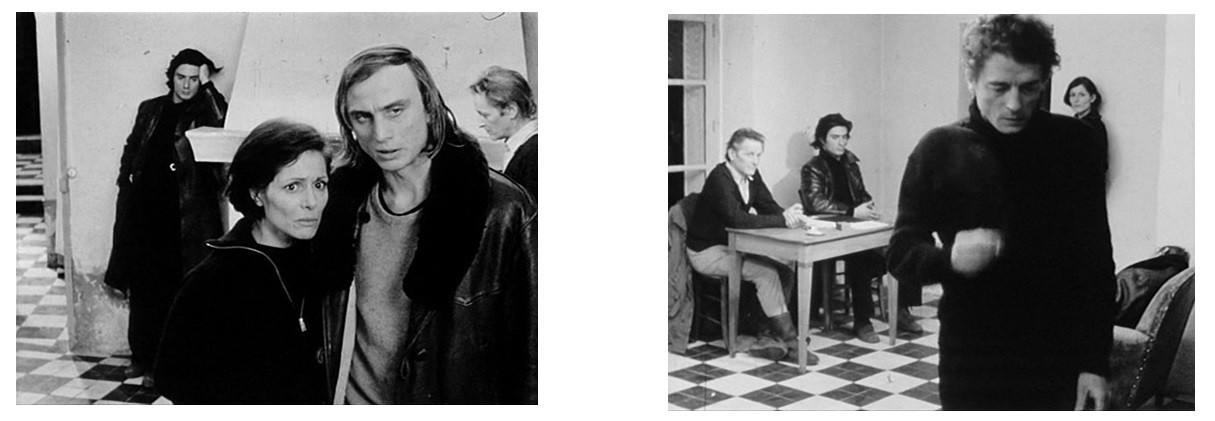

— Маргерит Дюрас говорила, что каждый ее фильм — это политическое высказывание. Вы считаете ее тексты и кино скорее политическими или поэтическими?

— Разве говорила, что каждый? Мне представляется так: когда человеку нужно кого-то понять или к

— Мы писали о городке Трувиль-сюр-Мер, где снимался фильм «Женщина Ганга». Какие еще «пространства Маргерит Дюрас» — из ее книг, из ее фильмов — вы могли бы выделить?

— Там не только этот фильм снимался. Вы задали вопрос, на который можно отвечать годами. Приведу несколько примеров: 3 текста и 2 фильма Дюрас об Аврелии, у них есть подзаголовки — «Аврелия Штайнер (Ванкувер)», «Аврелия Штайнер (Мельбурн)». Вопрос: что это значит? Ответ: Дюрас говорит об этих городах, потому что туда увозили спасенных детей. Во время геноцида. Или роман «Абан, Сабана, Давид» и фильм по этому роману. Там есть Штаадт — от немецких «Stadt» и «Staat» — речь о городе, о любом городе, а рядом — Аусштадт, что это? — Это Аушвиц, концлагерь, но Дюрас не называет только Аушвиц, потому что говорит и о немецких лагерях, и о советских, и о греческих. Таких мест, отсылок, шифров в ее текстах очень много. Вспомните «Римский диалог» или «Кесарию», это сюда же. Но почти всегда — это что-то большее, чем конкретный город, какая-то местность. Вот фильм «Ее венецианское имя в пустынной Калькутте» — разбираемся. Почему «венецианское»? Потому что героиня — «музыкальная надежда Венеции» — родом с Джудекки, до замужества ее звали Анна-Мария Гуарди. Я обошел Джудекку, там любой инструмент расстроится от влажности через день. Что здесь было важно для Дюрас? То, что в самом начале была Венеция, красота, музыка и — вода. А потом? Потом — Калькутта, пустыня, песок, тишина и — изнуряющая жара. Анна-Мария Гуарди превратилась в

Вернусь ненадолго к тому, что мы назвали «сложностями перевода». Был такой случай: в тексте Дюрас слово «свет» употреблялось во множественном числе. Как переводить? Перевел. Но мне все хотелось понять, что именно за этим стоит. И вот я оказался в Трувиле, мне хотелось все увидеть собственными глазами — и сам Трувиль, отель «Рош нуар», где жили Пруст и Дюрас, — понять, как слышалось море в ее номере, — Дюрас боялась моря, поэтому окна в ее номере выходили в сторону, не на воду, но море всегда было слышно, — мне хотелось почувствовать все на месте, увидеть, что за пляж на картине Моне, объездить окрестности, о которых Дюрас писала, — Довиль, Кийбеф, Онфлер. И вот я стою на этом пляже: небо серое, ветер, и вдруг выходит белое солнце — свет отражается от воды, свет отражается от белых стен, от песка внизу и от песка, поднятого в воздух, все это — свет разный, свет во множественном числе! О пространствах Дюрас написаны целые тома! Но, прежде всего, — книга интервью Дюрас и Мишель Порт, «Окрестности Маргерит Дюрас». Там сама писательница о многом рассказывает. Книга Флоранс де Шалонь. Их много, могу продолжать до бесконечности.

— Как вы думаете, что

— Не только думаю, а знаю. Это в продолжение к предыдущему вопросу. Я видел тот комментарий подписчика, о котором вы говорите, и улыбнулся: комментарий очаровательный, в нем происхождение «С. Тала» ведется от слова Shatsthala, обозначающего индуистское учение. Думаю, Дюрас хотела чего-то такого, чтобы люди пытались разгадать потом, о чем она. Комментатор трактует по-своему, это прекрасно, но исходит он из ложной предпосылки, не зная фактов. Но, что удивительно, приходит к верному выводу. Рассказываю, как было на самом деле. Это место упоминается в очень многих текстах Дюрас. И в разных местах пишется по-разному: S. Thala и S. Tahla. На самом деле, Дюрас имела в виду слово Thalassа, но забыла его, возникла путаница в текстах, которую она не стала потом исправлять. У этого слова — свои значения. Оставляю вас додумывать. Об этом месте можно написать отдельный том. Его не существует на карте, оно выдуманное. Это действительно — состояние. Названия мест у Дюрас могут обозначать разные состояния. Нам кажется, что «Хиросима, любовь моя» — о Хиросиме, но это не совсем так. Или лес в фильме «Свет солнца желтый». На самом деле никакого леса с деревьями и всем прочим — нет, он растет в голове героя. Это лес свободы. С.Тала — это пространство персонажа, пространство любви и безумия, прежде всего.

— Как ваш интерес к очень личной и очень женской прозе Дюрас уживается с не менее личными, но такими «иными» текстами Эрве Гибера, которые вы переводите уже несколько лет?

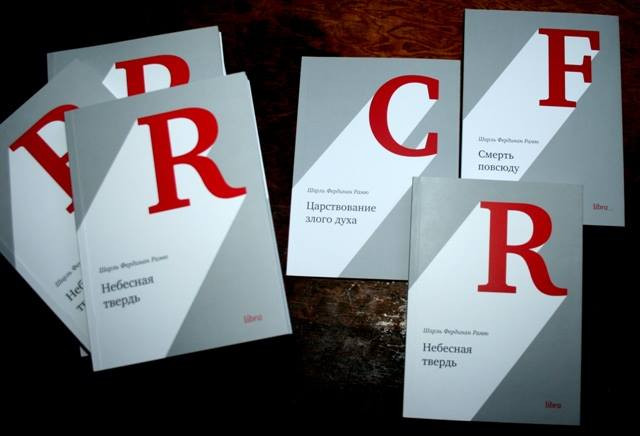

— Уточню: не несколько лет, а очень много лет. Текстами самой Дюрас я занимаюсь уже больше двадцати лет. А почему они должны уживаться? Это не семейная пара. Что касается Дюрас и Гибера, был любопытный факт: Дюрас хотела изничтожить Гибера, по личным как раз мотивам, он отомстил ей в одной из своих книг. Дюрас поставила тогда ультиматум: или из издательства, где оба публиковались, выгоняют Гибера, или уходит она. В результате оба перешли в «Галлимар». А, кроме неуживчивых Дюрас и Гибера, я перевожу Андреа, Рамю, Кревеля, Ларбо, в проекте Бальтюс, Соважо, Селл и много других. Не буду раскрывать все тайны. Но что же будет, если им всем придется уживаться. Не надо!

И, знаете, я не считаю, что проза Дюрас очень личная и, тем более, очень женская. Думаю, в этом как раз кроется ошибка восприятия у русскоязычного читателя и издателя. Издатель интеллектуальной литературы думает, что Дюрас — автор так называемых женских романов, что-то там про любовь, и издавать не хочет. А издатель литературы полегче открывает ее книги и думает: о, это что-то уж очень высоколобое, не пойдет. В результате — издают ее мало. А в Дюрас, как в любом великом писателе, есть все! Посмотрите, сколько ставится ее пьес, сколько книг экранизируется великими режиссерами. Она — абсолютный гений ХХ века. Просто пока не все у нас это поняли.

Подписаться на страницы киноклуба: