О монументальности и формате в современном молодом сибирском искусстве

Последние годы в развитии молодого сибирского искусства отмечены проведением крупных выставочных проектов, персональных выставок молодых художников и появлением новых имен в художественной среде. Причиной, и одновременно следствием нового всплеска в искусстве, является активная выставочная деятельность в регионе. Периодические межрегиональные выставочные проекты позволяют увидеть в целом и актуализировать проблемы молодого искусства. Из этого довольно разнообразного и широкого потока произведений возможно выделить определенные жанрово-стилистические предпочтения: тяготение к крупноформатной картине, стремление к монументальности, лаконичности и экспрессии в творчестве, возрождение интереса к станковому искусству как к крупной изобразительной форме. Стремление к крупноформатным произведениям и монументальности ярко выражено в произведениях ведущих авторов сибирского художественного пространства, независимо от вида искусства, в котором они работают. Таким образом, одной из актуальных проблем является определение роли и значения монументальности и формата для развития молодого сибирского искусства. Смысл термина «монументальность» — это масштабность, значительность, величественность, образов, имеющих большое идейное содержание, а «формат» — длина и высота произведения искусства.

Проблема монументальности и формата как специфического элемента картины рассматривалась исследователями в рамках работ, посвященных проблеме синтеза искусств (В.В. Ванслов, Е.Б. Мурина, Г.П. Степанов). Существуют и отдельные труды, рассматривающие характерные особенности формата. Так В. Петров связывает «эволюцию картинных размеров» со стилевыми переменами в искусстве, а Б.Р. Виппер пишет, что «История формата еще не написана; существуют только эпизодические исследования, относящиеся к отдельным эпохам и художникам».

Формат непосредственно связан с внутренней структурой произведения, и зачастую, помогает точнее понять авторский замысел. Формат произведения искусства — это, прежде всего, специфическая внутренняя организация произведения, соответствующая определённому жанру и стилю, и в отдельных случаях напрямую зависит от авторской концепции. Формат картины может быть различным, и обладает специфическими свойствами: это не только форма (геометрическая) и соотношение сторон, но и размер (длина, ширина, высота).

В современном мировом и российском искусстве, едва ли не самым распространенным методом является заимствование приемов монументального искусства для создания станковых произведений. Это, конечно, не новаторство, т.к. в нашей стране еще с 1960-70-х годов началось взаимодействие станковой живописи и монументальной. Влияние выразилось как в композиции, так и в колорите. Колорит такого рода картин тяготел к монохромности, отказу от светотени и построению полотна на распределении крупных масс локального цвета с резким выделением контуров и силуэтов фигур. Особым направлением, выражающим наиболее активную художественную позицию и сыгравшем значительную роль в становлении «большой» станковой картины является «суровый стиль», в середине 60-х годов ХХ века именовавшийся искусствоведами «новым современным стилем», отличающимся монументальностью и лаконизмом. В 70 — 80-е годы ХХ века складываются и получают развитие концептуальная картина и фотодокументализм, также отличающиеся формальными методами монументального искусства.

В современном искусстве вопрос формата как размера произведения занимает отдельное место, и его роль велика. По мнению А. Новоженовой: «Основным и, пожалуй, главным критерием художественности в современном искусстве является — «культ формата». Это общекультурное правило, но в полной мере применимо к искусству». Тенденция к увеличению формата произведения достигла своего наивысшего расцвета в 2000-х годах, когда произведения становятся большим событием, хотя бы в силу своих больших габаритов — «макроформаты». Известный скульптор Аниш Капур создает мегаломанские произведения — надувные объекты, заполняющие практически полностью пространство галереи, а Кристиан Болтански создает гигантскую инсталляцию «Реликварий» — кучу поношенной одежды, высотой 15 метров, резонанс от данных произведений пропорционален их непомерным размерам. Конечно, большие произведения создавались и до 2000-х годов (М. Врубель, А. Матисс, Д. Поллок, Г. Коржев, И. Кабаков и др.), но все же апогея «культ формата» достигает в современное время. Как пишет известный исследователь В. Бычков, данное время в художественной культуре можно определить как ПОСТ, а «это качественный скачок в сознании и материи, иного бытия в социуме, иного арт-мышления, иных форм выражений». В результате таких изменений классическая форма произведения — картина находится в затруднительном положении. Художники, чтобы занять видное место в современном искусстве обращаются к принципам монументального искусства.

В современном искусстве монументальность как в формальном, так и в содержательном аспекте является лидирующим методом. Обращение к крупному формату характерно для «столичного искусства» (Д. Шорин, А. Дашевский и др.) и для молодых сибирских художников: И. Гапонов (Кемерово — Санкт-Петербург), Н. Зайков (Барнаул), В. Маковенко (Томск), Е. Боброва (Омск), Н. Юдина (Томск), Е. Чепис (Новокузнецк), Н. Исаев (Томск), С. Шоболов (Ирутск), Е. Шадрина-Шестакова (Новосибирск) и др.

Зависимость формата от замысла художника наблюдается в произведениях разного характера. Фигуративные композиции с использованием приемов монументального искусства, могут тяготеть либо к статичности и ослаблению сюжетного момента, как в серии работ Н. Юдиной «Постельные сцены», либо к динамике, активным ракурсам и значительности образов в произведениях И. Гапонова.

Формальные произведения только выигрывают за счет увеличения размера. Например, композиция Е. Чепис «Хранители озера» — абстрактная, с намеком на предметность, отличается распределением больших цветовых масс, фактурной поверхностью холста и экспрессивной работой с материалом.

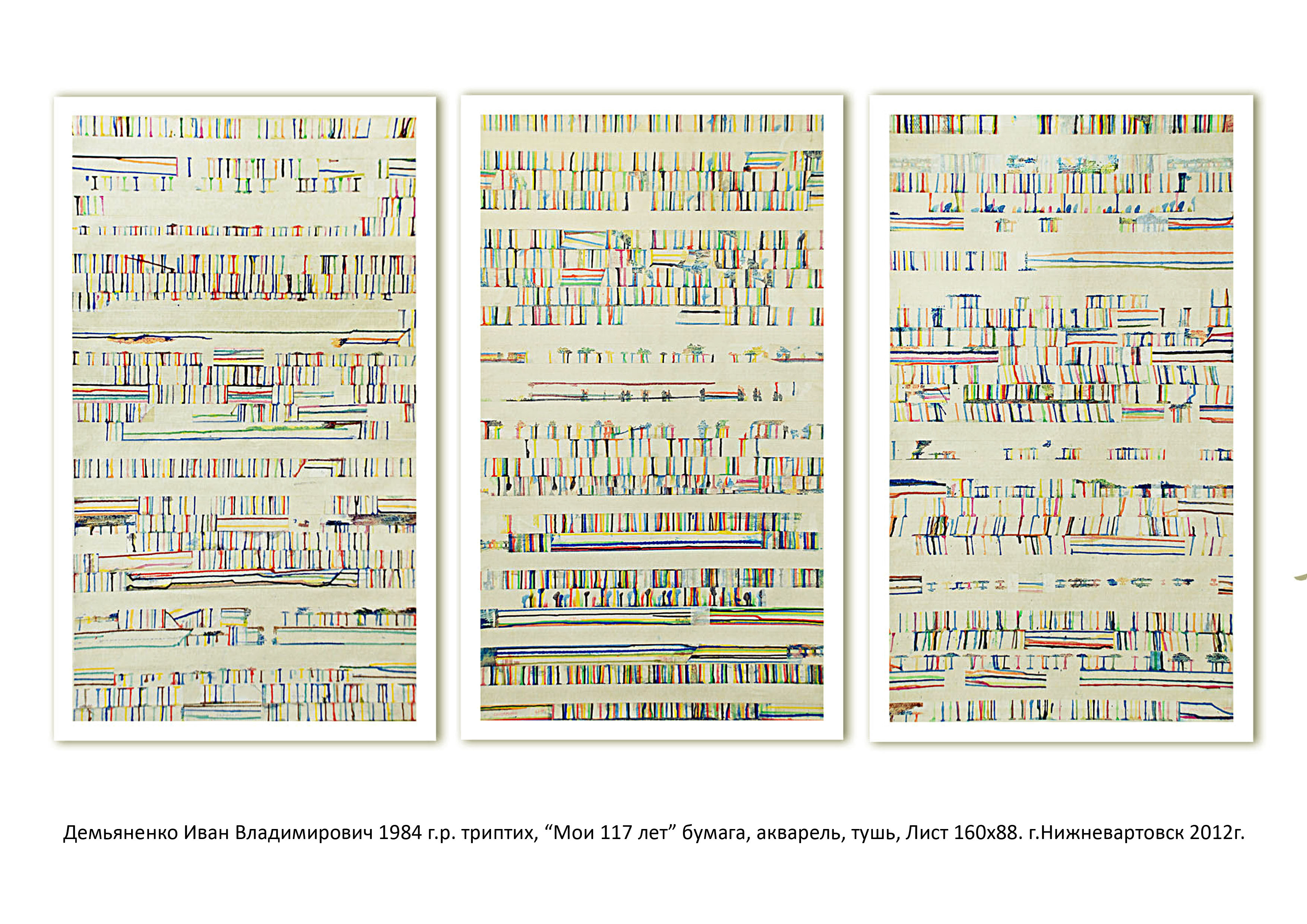

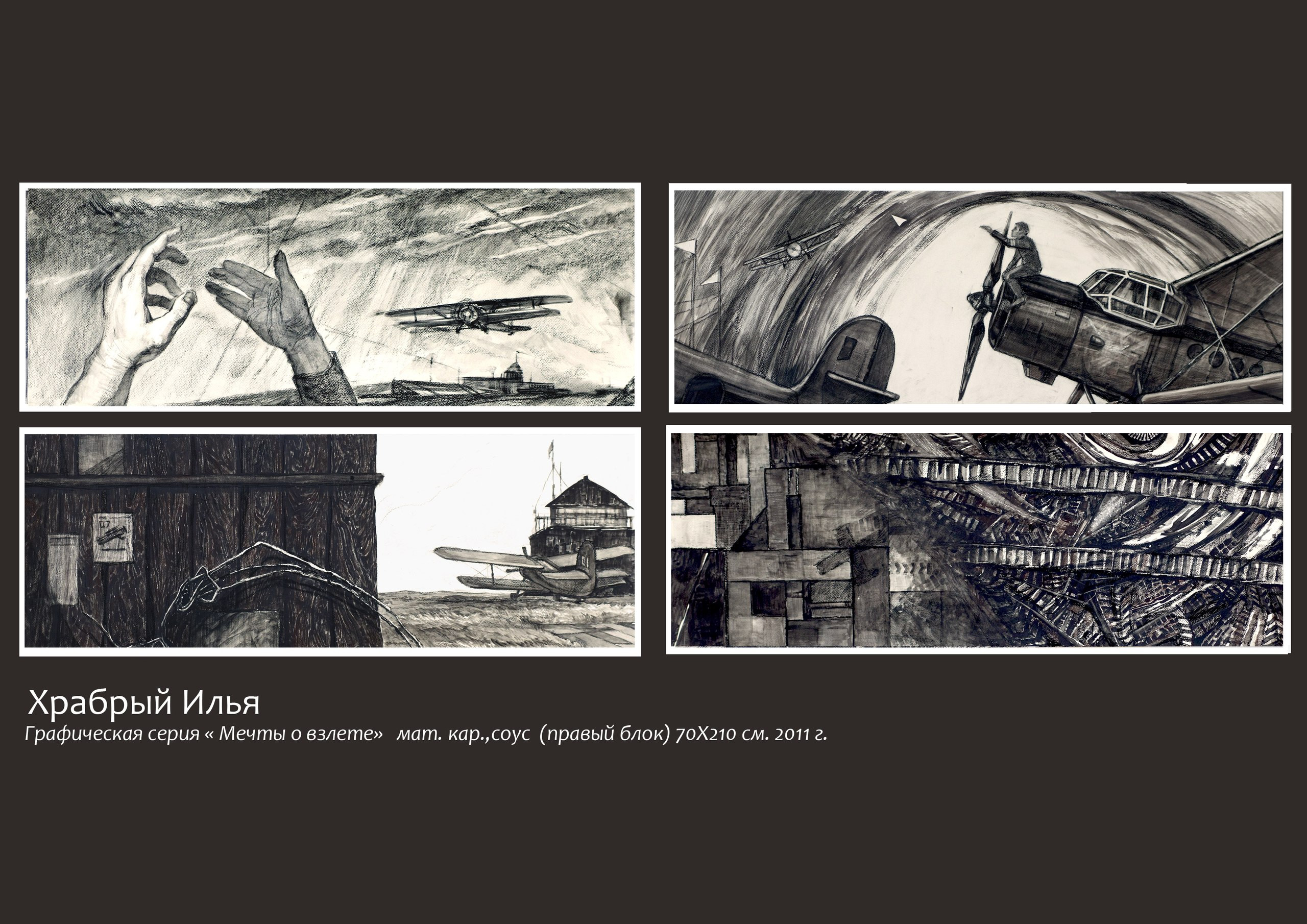

В молодом сибирском искусстве монументальность в формальном ее проявлении свойственна разным видам изобразительного искусства — живописи, графики, фотографии. Особенности монументального искусства значительное влияние оказали на творчество художников-графиков (уникальная графика). Монументальным подходом отличается графика Н. Зайкова (диптихи «Пространства художника», «Вертикаль»), И. Демьяненко (триптих «Мои 117 лет»), И. Храброго (серия «Мечты о взлете»). Выражено это в серийности, крупноформатности и большой роли пространства в произведениях.

Еще одно качество напрямую связанное с монументальностью — декоративность, которая выражается в преобладании ярких цветов и сильных колористических контрастов. Декоративность, проявившаяся в графике и живописи свойственна многим молодым художникам Сибири. Среди таких произведений выделяется формальная декоративная графика Е. Фастовец (Томск-Сочи). Так в триптихе «За горизонтом» ясно читаются декоративные приемы, выраженные в сильных цветовых и фактурных контрастах.

Распространение столь популярной формы как циклы картин, триптихи и серии в современном искусстве В. Ванслов связывает с влиянием монументального искусства (многочастный цикл изначально является формой именно монументальной живописи). Работают сложными многосоставными формами многие молодые авторы: Н. Зайков (Барнаул), Ю. Рыжова (Томск), И. Храбрый (Новокузнецк), М. Васильева (Томск), Л. Мурина (Томск), И. Демьяненко (Нижневартовск), и др. В серии работ Ю. Рыжовой «Новелла о доме», разбитой на пять частей, образы главных героев связаны общим фоном. В данном случае, многочастность воспринимается как незавершенность художественного образа, развивающегося во времени и пространстве.

Изначально большой формат был признаком длительной картины, основные признаки которой — последовательная работа над композицией, многослойное письмо и т.п. Современный ритм жизни не многим художникам позволяет писать длительные картины, а новый институциональный подход к продвижению художников требует от авторов ежегодных персональных выставок, участия в крупных выставочных проектах. Следовательно, художники по этим, или собственным идейным принципам все чаще обращаются к главному признаку монументального искусства — размеру.

Конечно, увеличение формата (размера) не является единственным путем повышения внимания к произведению и его автору. Но этот метод отлично эксплуатируется современными художниками. Независимо от того фигуративное это искусство или формальное, стремление художника как можно сильнее и комплексно воздействовать на зрителя, напрямую связано с размером произведения. Таким образом, размер картины — один из решающих факторов воздействия на зрителя, связанный не только с идеей автора, но с изначально заложенной художником степенью влияния произведения на зрителя.

Привнося в станковую картину приемы, более обычные для монументального искусства, пытаясь создать большое количество произведений, современные художники неизбежно идут в сторону схематизации изображения, упрощение цвета и композиции. Рассматривать этот процесс можно с разных позиций как путь к исчезновению длительной картины и как поиски нового художественного языка понятного современному зрителю. Что же касается сибирского молодого искусства, то оно идет по собственному пути развития — для него характерен поиск нового стиля и возрождение интереса к «большой» не только по форме, но и по содержанию станковой картине.

Литература:

1. Петров, В.М. Количественные методы в искусствознании / В.М. Петров.–М.:Смысл.,2000.с-204.

2. В.В. Ванслов. О реализме социалистической эпохи/В.В. Ванслов. –М.: «Изобразительное искусство», 1982.с.-104.

3. Лексикон нонклассики. Художественно-эстетическая культура ХХ века / Под общей редакцией В.В. Бычкова. М.:РОССПЭН.,2003.с.-607.

4. Новоженова А. Время институций // Арт хроника.–2012.–№5.– С. 051-054.

*Все фото предоставлены авторами