СССР и акселерационистские политики

Данный материал предполагается как открывающий из серии размышлений о прикладном акселерационизме, опыте советской экономики и о том, какие руководящие принципы должны применятся при создании (российской) экономики будущего, определяющими характеристиками которой должны быть:

1. Реализация субъектности населения над экономикой, в первую очередь через плановые агенства на стыке между макроэкономикой и микроэкономикой.

2. Реализация ряда подходов, позволяющих снять ряд противоречий, которые сейчас испытывает экономика неолиберализма.

Здесь пойдет речь о взгляде на построение экономики с близких к акселерационистским идеях, не получивших реализации

Перед этим стоит немного отметить, в чем в принципе состоит идея левого акселерационизма:

Говоря о левом акселерационизме современные левые чаще всего упоминают имена Срнчека и Вильямса. Для философского контекста обращаются к Негарестани, также в узких кругах иногда всплывает “Manifesto of Accelerationist Politics” или сборник #ACCELERATE.

В сборнике коротко описан корпус идей левого акселерационизма и путь их развития, от прикладных начал осмысления технологий и индустрии, до современных попыток включить их в общее течение континентальной философии и, наконец, осмысление этих общих положений в манифесте Срнчека.

Философская сторона акселерационизма пытается уточнить место человека в предстоящем будущем, его взаимоотношения с единственным субъектом современности и недавнего прошлого — капиталом. Несмотря на то, что акселерационистская мысль со всех сторон политического спектра в целом считает, что человек потерял свою субъектность над капиталом, левые акселерационисты считают, что вернуть её возможно.

Экономическая программа современных левых акселерационистов широкими мазками описана в книге «Изобретая будущее» и в конечном итоге сводится к комплексу довольно абстрактных мер, направленных на снятие ряда экономических противоречий с технологических работников и индустрии, что в конечном итоге должно привести к росту производительности труда и культурному освобождению. Срнчек отмечает, что предложенная программа скорее предлагается для стран с уже пост-индустриальным уровнем развития инфраструктуры и производительности труда, несмотря на постоянное описание глобальных автоматизированных структур — от логистики до валюты.

Политически Срнчек говорит, что прикладной акселерационизм должен быть авангардистским, во многом вертикальным, и, что самое главное, не отказываться от сложности современного мира в пользу символических горизонтальных действий.

#MAP и мыслители, которых сейчас относят к левому акселерационизму, постоянно ссылаются на опыт СССР и его отцов-основателей, и в этом есть смысл не ограничивающийся связью близких левых идейных направлений.

Здесь я попробую связать некоторые положения акселерационистской теории и предшествующей ей советской практики и отрефлексировать опыт советской производственной жизни и ее связи с политической через акселерационистскую оптику.

Полная рефлексия над советской экономикой, обновленная до реалий 2022 г, потребует как минимум отдельного текста, здесь же стоит отметить отдельные подходы к ее организации и к политической жизни в СССР вообще. Это необходимо, чтобы описать, как такие подходы могут быть связаны с акселерационизмом: хоть и очевидно, что на поверхности лежит сравнение идеологическое, в этом нет большого смысла — «Изобретая будущее» и так постоянно отсылает к идеологическим трудам и общему zeitgeist советского энтузиазма и параллельного ему официоза, посвященные безусловному принятию царствовавшей тогда идеи modernity (которую я переведу далее как «современности»).

Рассматривая путь советской экономики, начать стоит с того, что ее образ появился не сразу.

Напротив, какое-либо оформленное состояние она получила только в

Первые опыты планирования, однако, не были сильно идеологизированы: несмотря на довольно абстрактные описания методов материального баланса у

В раннесоветский период на меры планирования огромное влияние оказывала борьба внутри партии. Несмотря на широкую известность дискуссий о профсоюзах в период НЭПа, ей предшествовали не менее (а

Богданов и многие другие (например Коллонтай с гендерным акселерационизмом или архитекторы и

Срнчек и Вильямс постоянно говорят о folk politics в современном контексте, но нельзя сказать, что эти категории неприменимы к политическим и экономическим решениям прошлого. Хорошим примером такого решения являлся бы курс на штурмовщину во время ранней советской индустриализации, когда, прославляя труд во всех его проявлениях и реализуя акселерационистский призыв увеличивать его производительность, советские идеологи и руководители не смогли преодолеть собственные предубеждения о природе ускорения и считали многие подходы, уже присущие и ограничивающие тогдашний и современный капитал, как истинные агенты ускорения и освобождения. Понимая слишком буквально слова Ленина о «необходимости масштабного опыта капиталистической инженерии для создания социалистического общества» и «недопустимости попыток отрицания капиталистической системы и откату к

Таким образом, первым выводом можно считать, что советское общество, следуя за Марксом, формировалось из акселерационистских позывов, но естественные на то время ограничения (технологические, идеологические, материальные), сковывали и не давали мыслителям возможности увидеть детерриториализацию как основной механизм ускорения в рамках капитала, зачастую не замечая дихотомии детерриториализации и ретерриториализации в принципе.

Однако, было бы ошибкой идеализировать раннесоветский период и роль субъектности прото-акселерационистов при создании СССР. Как мы увидим далее, отдельные ростки экономической акселерационистской субъектности в советском государстве сохранились и продолжали развиваться и проявляться по-другому.

Советскую экономику не зря характеризуют именно как «плановую» — несмотря на обилие близких к общемировой практике инструментов и подходов, применяемых в СССР, именно Госплан во многих его ипостасях был ее определяющей характеристикой.

Ошибкой было бы попытаться, оправдывая плановую систему перед лицом современных критиков, сравнивать ее с опытом плановой или стимулируемой экономики в других странах — например в Южной Корее или Англии послевоенного периода. Тогда как в капиталистических странах планы и стимулы зачастую были подчинены не столько направленной субъектности, сколько политическим амбициям лидеров, их реализующих, Госплан работал более нейтрально, и сохранял, несмотря на влияние реформ, некую автономность от конкретной группы, обладающей наибольшим влиянием в данный момент в партии.

Госплан, разумеется, не был полностью отделен от аппарата управления, что зачастую ужасно мешало плановой экономике: назначение партийных управленцев без агрономического образования в колхозы, реформы в

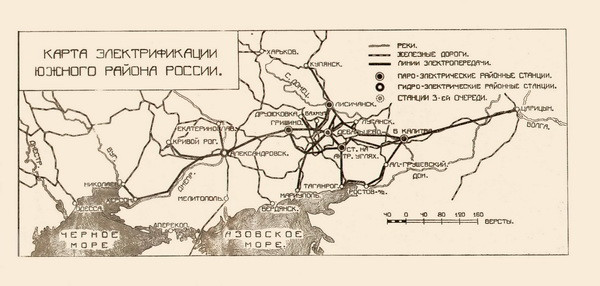

Выше уже было сказано насчет ограничивающей роли folk politics в деле ускорения, однако стоит отметить, что прославление труда не произошло само по себе — советские комитеты и плановые комиссии изначально являлись рычагом репрезентации технических специалистов и их субъектности, и определяющая роль их стремления ускорить экономику не была внешним агентом для советского государства as a whole. Государственное планирование в СССР с самого начала было связано с ключевыми модернизационными проектами: от электрификации и до атомной программы или нереализованных проектов вроде ОГАС и управления силами природы в перенаправлении рек. В советском государстве партия ограничивала акселерационистский потенциал плановой экономики в силу устаревшей партийной системы и бюрократизма, но она не была полным ее антагонистом — обе структуры были тесно связаны и работали в одной идеологической рамке, обладая схожей субъектностью.

Говоря о руководящих принципах советской экономики, стоит отметить, что многие подходы из акселерационистской экономической программы уже были предприняты: обеспечение гарантий жизни было реализовано субсидированием базовых товаров, рабочие имели больше социальных гарантий и не имели необходимости бороться за жизнь или держаться за работу, как единственный источник жизнеобеспечения. Безусловно, в советском союзе было много других источников прекарности или технических ошибок, мешавшие или ставившие крест на реализации таких программ, но мы не можем гарантировать таких же проблем при реализации акселерационистских подходов и сейчас.

Реализация советских программ как самоцелей встречала ряд проблем: например, перенасыщение рынка труда высококвалифицированными работниками при нехватке низкоквалифицированных, ограничение роста экономики без прироста населения, чрезмерно большие траты на оборону и масштабное субсидирование продуктов первой необходимости, приведшее к дефицитам.

На последнем стоит остановиться подробнее: одним из важнейших тезисов акселерационистской политики является требование ББД. Во время паднемии также в моду вошла свежая политика «вертолетных денег», stimulus checks, раздаваемых населению. Причем же здесь продукты питания и СССР?

Приближаясь к периоду застоя и после Косыгинских реформ у советских граждан сильно возрасла покупательная способность, однако цены на многие продукты питания остались на уровне пердыдщих лет с сопоставимыми объемами производства. Цены мясных продуктов, например, тогда оставались на уровне 1962 г. За несколько лет без изъятия денежной массы из оборота советское общество столкнулось с беспрецедентной инфляцией и цены на продукты на колхозных рынках достигли 100% превышения от цен государственных. Для контроля спроса руководство Грузинской ССР даже вводило запрет на вывоз фруктов в города РСФСР, где за них платили больше.

Правительство и экономисты понимали эту проблему, но боялись корректировать цены и отменять, таким образом, непрямые субсидии — ситуация с ценами на мясо в Польше напугала их.

Эта ситуация в советской экономике скорее относиться к управлению экономикой и связанности экономического аппарата с политическим. Однако, направление и реализация — стимуляция спроса, — у трех примеров похожая. Также, похожи и причины падений: экономика не может сама по себе произвести предложение, достаточное для покрытия простимулированного спроса, если не задать ей модели роста.

Таким образом, следующий вывод можно сформулировать так: кроме непосредственно самих идей акселерации, радикально необходим набор механизмов противовесов, обеспечивающих гарантии субъектности и вместе с ней гибкости экономики. Одним из таких инструментов должно стать отделение экономики от более общей исполнительной власти и ее большая автономность от органов остальных ветвей власти, децентрализация в любой подходящей форме. Кроме того, важно помнить, что повышение производительности труда не происходит само по себе — снижение рабочего времени и повышение образования вместе с базовым доходом не приведут к появлению товаров из воздуха, а только увеличат налоговую нагрузку на производителя.

Следующие тексты попробуют в деталях рассмотреть взаимодействие плана и власти в СССР и, опираясь на этот опыт, попытаются определить место плана в экономике будущего, места его соприкосновения с другими макро- и микро- экономическими концептами и какие подводные камни могут ждать нас при восстановлении российской экономики после 30 лет разрушения.