Гнездо бездны: записки очевидца

Часть 1. (Записки первого года войны)

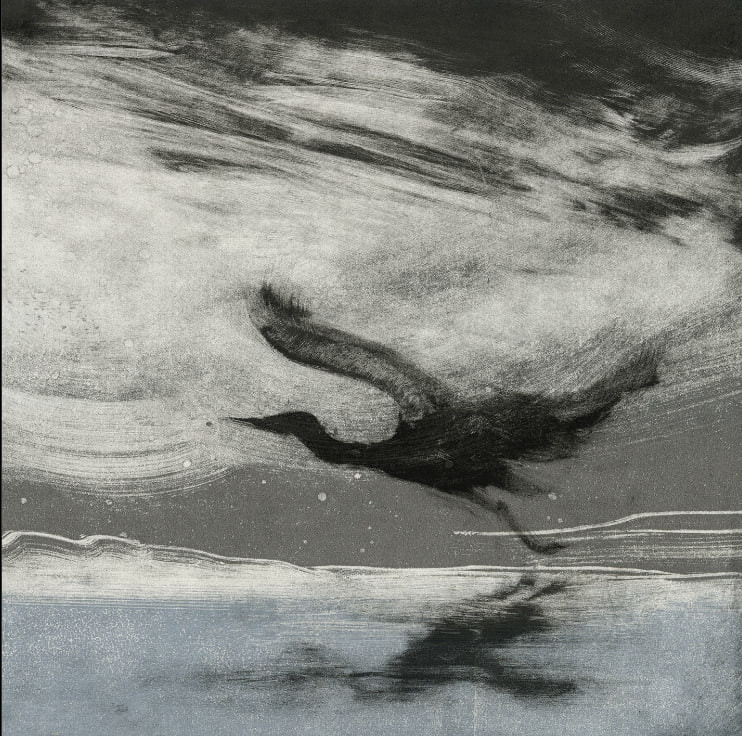

Повседневность нанизывается блёклыми обрывками на вести с фронтов. Огонь пожирает города вместе с людьми, животными, птицами и небом. Не умещаются в голове чёрный февраль и чёрный март. Не умещается Харьков, Николаев, Чернигов и Мариуполь.

Как всё это стало возможным? На этот вопрос много ответов. Один из них — про нас, странников по руинам советского. Сквозь оцепенение я окидываю взором ушедшие годы — годы, отданные университетам, годы, посвящённые наивным попыткам не допустить катастрофы и что-то ей противопоставить. Что было в них?

С самого начала 10-х гг. любая инициатива по обновлению, улучшению и оживлению всех учебных процессов с неизбежностью и повсеместно наталкивалась на непреодолимые преграды и увязала в неподъёмно огромной бюрократии. Каждый шаг в русском университете всегда был похож на езду на велосипеде по песку — отягощённую возрастающим бумагомарательством, ором и шантажом начальников, препирательствами с безликими тётками в кабинетах и неизменной политической подозрительностью.

Касалось это вообще всего: от учёбы в бакалавриате до защиты докторских диссертаций (процесс, похожий на кафкианский ад, отягощённый русской азиатчиной), от организации пространства до, казалось бы, естественного метаболизма совершенствования курсов. Старые книги здесь не уступают место новым, все без исключения проекты зависают на годы, носители советского дискурса продолжают носить его и в аудитории — разве что, для порядка, удобряя новоязом и последними настроениями ксенофобных вождей.

Всякий раз, когда в этих заколдованных пространствах удавалось создать хоть что-то, способное расти автономно, непременно находился тот кирзовый сапог, который спешил это растоптать — как неприемлемое, нецместное, даже вредоносное. И как можно скорее. Прятать, прятаться, притворяться, стискивать зубы, выслушивать оскорбления и угрозы, скрывать свои взгляды, мысли, чувства, прикидываться мёртвыми или наоборот — дожидаться момента для выхода на открытое противостояние, попадать в опалу — из этого состояла и наша университетская повседневность. Всё, что в ней удавалось — удавалось не благодаря, а вопреки. Потому что никаких благодаря здесь попросту не было.

Чтобы что-то научилось случаться, каждому из нас приходилось становиться человеком-оркестром, человеком-пароходом, человеком-улиткой — и приносить с собой (и на себе) живые творческие спецкурсы, привлекательные факультативы, современные мультимедиа, свежие обновления, созвучные современному научному знанию. Всё это действительно могло работать — и не один год. Но — ровно до момента увольнения человека-оркестра.

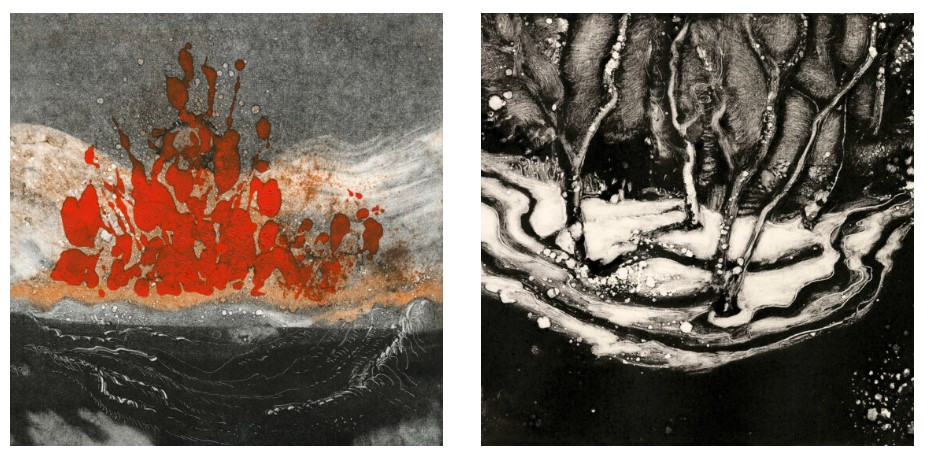

Так за годы здесь возник очень необычный феномен — я бы назвала его "феномен передвижных садов": в среде, полностью лишённой почвы, способной поддерживать жизнь новых всходов, автономные сады здесь и там разбивались энтузиастами и часто действительно создавали впечатление цветущей земли. Нам не раз случалось гомерически хохотать <”в заплатанную, разумеется, тряпочку”>, когда цветением нашего сада вдруг отчитывались те самые чиновницы, бодро рапортуя о плодоносности подотчётной им казённой земли. После этого особенно весело бывало оставить их с носом, снявшись вместе со своим садом и исчезнув прочь: пусть постигают себе как-нибудь сами прискорбную необходимостью называть голый бетон — голым бетоном. Почвы с другими свойствами там не встречалось.

Сказанное, увы, справедливо не только для университетов. Таково и всё русское пространство. Ползучие автономные сады иногда создают в некоторых его областях точки кажущегося благополучия. Ровно до тех пор, пока отравленная среда не вынудит сняться с места очередных "улиток". Благоприятной почвой для стационарных посевов не становится и сама социальность: мёртвый коллективный субъект, тлеющий в инерции опыта советской травмы, не способен не только взрастить, но и вообще заметить цветение: пациент уверенно мёртв.

Кажется, в этом же — причина провала всех возникавших здесь за последние 15 лет протестных движений: сколь бы многочисленны ни были кампании по защите интересов общества, оно только сонно кивало телеэкрану, не замечая ни направленных против него реформ, ни доводов протестующих. Старинная советская ненависть к слову, нарушающему собой мычащую немоту безраздельного согласия, оказалась настолько всеобъемлющей, что ещё ни одной — даже самой значимой — инициативе не удалось стать общенародной. Сколько бы людей ни собрали антивоенные протесты, их фон — ледяная пустыня тупого оцепенения, так похожего на пресловутый бетон. Это из него равнодушно моргает пуговицы глаз, пока передвижной сад антивоенного протеста выжигают напалмом.

Между тем, успех любого народного движения, как известно, обеспечивается отнюдь не его численностью, а его поддержкой внутри народа. Количество людей, задержанных на российских антивоенных акциях за одну неделю превосходит количество активистов многих успешных антивоенных движений в истории, но — в отличие от последних — оно никак не коррелирует с поддержкой народа, и потому статистически, увы, абсолютно неважно.

Теперь самое время ответить на исходный вопрос: как стало возможным случившееся?

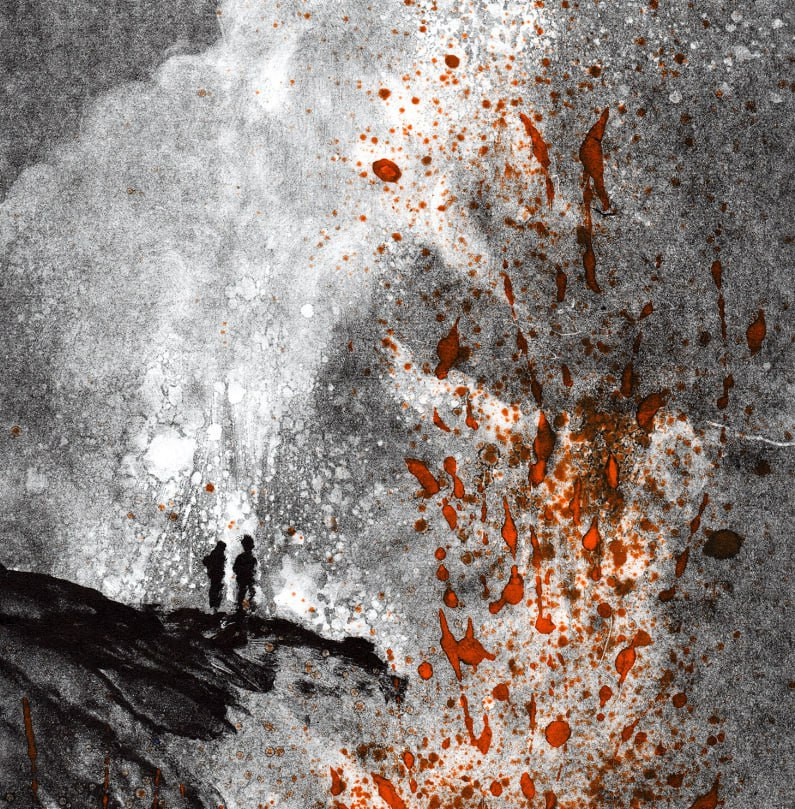

Кажется, оно никогда и не переставало быть таковым со времён советской империи. Её беспокойный, но долгий сон убаюкал нас надеждой на необратимость времён. Мы искренне верили, что однажды мы научимся прививать свои ползучие сады и почве — вот только надо подождать — ещё лет 10, а потом ещё лет 10 — потерпеть, набраться сил, надежды: кончатся же когда-нибудь кирзовые сапоги. Все эти годы мы не знали, что обречены — вместе с нашими передвижными садами. Мы ошибались и потеряли бдительность. Желание жить и творить пересилило в нас подозрительность, подобающую пространству. Пожалуй, следовало оставить его погибнуть, лишив наших сил и поддержки (сколько себя мы отдали этим широтам!) Но похоже, своим телом мы лишь невольно выкормили очередного Левиафана — ещё более кошмарного, чем предыдущие. Намного более кошмарного. Это нашей кровью гудят теперь его машины, и наше преданное тепло преобразовано им в огонь крылатых ракет.

Часть 2. (Записки третьего года войны)

Эпоха войны встраивается в реальность медленно, как протез. Отторжение его длительно, мучительно и не свободно от воспалительных процессов. Прокладывая себе путь, они пишут наши истории, переопределяя образы и состояния наших психофизических континуумов; они формируют траектории мышления и отпечатывают его небывалыми орнаментами в нашем общем и индивидуальном сознании. Вопрошание, начатое в первый год войны, разветвляется в каждом следующем. Пройденный участок пути соединяется с новыми степенями метапозиции [исторгнутого] наблюдателя, сообщая взгляду новую перспективу, уточняя созревающее понимание того, чего не разглядеть изнутри.

Так, свойства [политического] пространства, начавшие проступать в первый год войны, с тех пор неуклонно обретают новые контуры. И толкают к новым [риторическим] вопросам: можно ли вообще было мыслить это пространство так наивно по-ньютоновски: как пустое и нейтральное вместилище материи с разными потенциалами? Какая картина мира не прошла рецепцию в русскоязычном мире, что подобные когнитивные ошибки остаются общим местом и по сей день? Чем было занято воображение советской империи, пока мир открывал для себя фундаментальную связь материи пространства и определяющих его свойств гравитации? И может ли быть сегодня что-то более неотложно-необходимое, чем архитектура этого понимания?

Необязательно быть внимательным читателем Альтюссера, чтобы в XXI веке различать анонимно-системный метаболизм власти; необязательно знать Бакунина для того, чтобы вновь и вновь убеждаться в её высокоагентной онтологии. При условии известной географической дистанции, самой поверхностной исторической ретроспективы достаточно для того, чтобы видеть: пространства никогда не даны нам иначе, как гравитационные поля с особыми активными свойствами. А значит первое, с чего следует начинать любое благое дело — мысленно оценить его перспективы в среде именно этого пространства.

Как можно описать пространство, из которого [в очередной раз] хлынуло вдаль и вширь болото русского мира?

Прежде всего, оно предельно реактивно: направление сил его обитателей всецело структурировано тотальностью русского Левиафана: худшее в них служит ему, лучшее в них — сопротивляется, но ни то, ни другое не выбирает собственных направлений роста. Фактически он образует ось корпореальности, никогда не выпадающую из поля зрения и ощущения его обитателей.

В этом смысле, определяя характер пороков, он одновременно диктует и паттерны добродетели. Много веков подряд, с самого, пожалуй, Раскола, один из главных сценариев блага, как избираемый противостоящими русскому Левиафану, так и в целом предполагаемый как бы самим порядком вещей — экзистенциал мученичества. С одной стороны, оно принципиально имперсонально/универсально, и потому начинается с абстрактного включения в регистры напрасной муки, причиняемой государством (при этом, напрасность здесь оказывается важнейшим условием: мученичеству отнюдь не нужно быть действенным — даже напротив: лучше не быть; чем оно бесполезнее и орнаментальнее, тем лучше). С другой стороны, именно оно (и только оно одно во всём пространстве русского мира) способно наделять лицом — и притом не человеческим, но сразу надмирно сияющим. Этот канонично житийный маршрут сложился как единственная инициация, обеспечивающая доступ к заветной отдельности — впрочем, при этом, без какой-либо связи с реальными личными свойствами и возможностями.

Совпасть с регистром добродетели, минуя фигуру мученичества, в русском мире технически невозможно. Зато принятие её наделяет сразу всеми возможными добродетелями, представление о которых выработано у разных сообществ. Эта диалектика мучителя и святого может быть рассмотрена и как параллельный сюжет модерной диалектики раба и Господина, и сквозь призму штирнеровской критики Фейербаха, и даже в категориях объектно-ориентированной онтологии Тимоти Мортона, справедливо критикующего инерции “агрокультурного теизма” в современном западном мире. Внутри русского Левиафана подобная инерция составляет основу всего метаболизма истины и ценности — всех порядков их производства. Ни один из сценариев среди его пространств не свободен от неё: всякое лицо и действие, сообразующиеся не с фигурами мученичества в темницах Левиафана (или служения ему), но с внутренними логиками самих созидательных дел, обречены выпадать из поля различимости и значимости. И именно в этом смысле подлинное противостояние русскому Левиафану оказывается парадоксально невозможным: ничто в его орбите — ни среди худшего, ни среди лучшего, ни среди порочного, ни среди добродетельного — на деле не противополагает себя ему изнутри логик, не опеределяемых им самим; ничто не привносит в его пространства нечто внешнее ему — нечто, способное противостоять собственным своеобразием, сделанностью — его некротическому бесплодию и агонии его теологических экстазов.

Так, и худшее, и лучшее в поле своего влияния определяет он сам, настраивая весь порядок смыслопроизводства и истинности. Возникающая здесь поляризация предсказуемостью своей обеспечивает метаболизму его энергии герметичность, на деле служащую его вечности. В этом смысле всякий, кто смутно желает блага, самой конструкцией пространств русского Левиафана обречён бесконечно удаляться от того, что действительно могло бы ему способствовать. Эта логика заколдованного подземелья — старинный онтологический троп: от народных сказок до современного кинематографа (см., например, сериал “Тьма”) тема “сломанного” мира, в саму архитектуру которого закралась ошибка (случайно или по чьей-то злой воле) красной нитью проходит через всю историю человечества. Исторический вызов, который обречено принимать каждое (со)общество — всматриваться в то, как устроена ошибка, разрушительно определяющая именно его мир.

Картография проклятых пространств русского Левиафана, исследование его гравитационного поля, его теологии и организуемых ею апофатических сценариев добродетели, смысла и значимости, самих порядков истинности — задача, без решения которой невозможно не только преодоление, но даже самое начало противостояния русской империи — с каждым новым витком выходящей на новый уровень смертоносности и разрушения.