Максим Евстропов. Политическая экономия звука

Лекция прочитана 11 ноября в Музея искусства Санкт-Петербурга XX-XXI вв. в рамках лектория «Вслух». Расшифровка аудио — Ксения Бондаренко.

Тема сегодняшней лекции — «Политическая экономия звука/шума», она будет посвящена связи музыки, в особенности — новой музыки, — и экономики. Точнее даже — связи музыки и политической экономии. Политическая экономия — дисциплина, которая, в общем и целом, акцентирует внимание на связи политического, социального и экономического процессов. Политэкономия всегда исходит из параллелизма, взаимосвязи, взаимозависимости экономического и культурного процессов. В классическом марксизме культурный процесс истолковывается как отражение и продолжение экономического процесса. Экономический процесс — это основа, а культурный — то, что вырастает на этой основе. Сегодня, в основном, я буду рассказывать про труд французского экономиста Жака Аттали, который называется «Шум. Политическая экономия музыки». Этот текст уже успел стать классикой в новом музыковедении и в том, что сейчас называется «sound studies» — исследованиях звука, поскольку совершенно неожиданным образом этому экономисту удалось в конце 70-х годов предвидеть многие процессы, которые заявили о себе в современной музыке, в 80-е годы, и стали действительно массовыми. И они продолжаются до сих пор.

Но начать я хотел бы с абстрактного зачина о звуке в целом, о связи музыки и идеологии, звука и политики. Поскольку, если мы говорим об идеологии музыки, об идеологичности музыкальных продуктов, музыкального процесса и производства или даже об идеологичности звука, то мы приписываем звуку какое-то идеологическое содержание. Содержание, выразимое литературно, прозаически, содержание, которое можно свести к

Каким образом тогда можно говорить об идеологической нагруженности музыки и, тем более, звука? Тем не менее, если мы посмотрим на музыкальный процесс 20 века (в принципе, он продолжается до сих пор) — на музыкальный авангард, то мы, так или иначе, столкнёмся с тем обстоятельством, что зачастую этот процесс идёт под знаменем эмансипации звука, освобождения звука как такового. От чего же, собственно, освобождается звук в данном случае? Как раз от так называемой литературности, от

О подобной оппозиции речь идёт в трактате Теодора Адорно, который называется «Философия новой музыки». В нём Адорно рассматривает две основные стратегии музыкального авангарда и современной музыки. Одна стратегия выражена композиторами венской школы и, прежде всего, Альбаном Бергом, которого Адорно подробно разбирает. Это стратегия, собственно, ведущая нас к звуку как таковому и чистой музыке, музыке, которая сама себя производит, сама себя поддерживает. Другая стратегия представлена Игорем Стравинским, эту стратегию мы могли бы сейчас назвать постмодернистской. Стравинский стремится не к созданию радикально нового музыкального языка, музыкального звучания: всё, что он делает — аранжирует уже имеющийся музыкальный материал. Если Берг старается произвести радикально новое, то Стравинский копается в музыкальном мусоре. Эта дилемма очень показательна. С одной стороны, звук очень абстрактен, его содержание не ясно, а с другой стороны, звук до конца не получается эмансипировать от

Если мы вернёмся к примеру с Шопенгауэром, который говорит о том, что музыка в

Другой момент, о котором я бы хотел сказать для начала, явственно показывает идеологическую нагруженность музыки как культурного феномена. Обращаясь к практике музыкальных деятелей современного музыкального процесса, зачастую мы можем видеть, что они пытаются отказаться от самого вообще понятия «музыка» и говорят, что не занимаются музыкой, им надоела музыка, её слишком много, они хотят от неё отстраниться. Это связано с идеологической нагруженностью концепта «музыка», который складывался веками в рамках нашей западной культурной идиомы, поскольку о других идиомах нам сложно говорить, но там примерно то же самое. У нас этот процесс протекал своеобразно, равно как и в других культурных идиомах.

Музыка. Во-первых, идеологично зачастую лежащее в основе понимания музыки разграничение между музыкальным и немузыкальным. На этом разграничении во многом выстраивалась классическая западноевропейская концепция музыки, которая складывалась до 19 века включительно. Музыкальные звуки — благозвучные, немузыкальные — якобы неблагозвучные, причем этой благозвучности пытались приписать объективный характер. То есть, это не чисто субъективная вкусовая характеристика. Благозвучие искали даже в физических параметрах звука. Музыкальные звуки противопоставлялись немузыкальным (беспорядочным, хаотическим) как звуки упорядоченные, структурированные. Это древняя, можно сказать, архаическая оппозиция космоса и хаоса: космические звуки упорядочены, а хаотические — не упорядочены, акосмичны. То есть, самое общее понимание того, что такое музыка, до сих пор идеологически нагружено. Очень часто можно слышать реплики об авангардной, например, музыке, что это не музыка, а непонятно что, шум, как это можно слушать и так далее. Иногда это действительно слушать сложно, но аргумент о том, что это в принципе не музыка — уже весьма отстаёт от современного музыкального процесса.

Это идеологически нагруженное понимание музыки — очень важный момент для нашей сегодняшней лекции, оно часто использовалось в рамках всевозможных аналогий.

Музыкальный строй, музыкальный порядок, способ организации звукового хаоса, который и есть музыка, издревле ставился в аналогическое отношение с социальным строем. А он, в свою очередь, представляет собой аналог космического порядка. Музыка могла также и напрямую выступать в качестве аналогии космического порядка.

Пифагорейцы учили о так называемой музыке сфер — это звуки, которые издают небесные тела: они всё время вращаются по кругу и издают какой-то один определённый звук. В этом вращательном движении, в одинаковости звука пифагорейцы видели совершенство, тождество или равенство себе. Существует гармония сфер, созвучие, создаваемое небесными телами. Оно имеет математическое выражение: пифагорейцы считали, что в основе музыкальности, космичности музыки, ее упорядоченности, лежат математические пропорции. Подобного же рода пропорции необходимо соблюдать и в социальном устройстве. Развитое выражение этих идей мы находим, например, у Платона, который был учеником пифагорейцев, и в то же время является одним из первых мыслителей-утопистов. Он создал даже несколько вариантов утопий (которые, впрочем, выглядят на современный вкус как антиутопии, поскольку они довольно тоталитарные).

В диалоге «Государство» Платон устами своего учителя Сократа излагает свою точку зрения на то, какова роль музыки в государстве. Эта роль довольно велика. Мусическое искусство — это довольно мощное средство воспитания, как полагает Платон. В силу специфики звука, того, что звук воздействует на нас непосредственно, и мы оказываемся всегда вовлечёнными в процесс слушания, мы не можем дистанцироваться от звука и он нас как-то образует подобающим или не подобающим образом. У Платона речь, в частности, идёт о том, какие музыкальные лады являются допустимыми в его прекрасном государстве, а какие — нет. Лады, которые считаются «женскими» или «изнеженными», нужно упразднить, оставить только такие, с помощью которых можно играть военно-патриотическую музыку. Я процитирую знаменитый фрагмент из «Государства», в котором Платон прямо проводит прямую связь между изменениями в музыкальном строе и изменениями в государстве:

«Надо остерегаться вводить новый вид мусического искусства — здесь рискуют всем: ведь нигде не бывает перемены приемов мусического искусства без изменений в самых важных государственных установлениях — так утверждает Дамон, и я ему верю.

— Видно, именно где-то здесь надо будет нашим стражам установить свой сторожевой пост — в области мусического искусства.

— Действительно, сюда легко и незаметно вкрадывается нарушение законов.

— Да, под прикрытием безвредной забавы.

— На самом же деле нарушение законов причиняет именно тот вред, что, мало-помалу внедряясь, потихоньку проникает в нравы и навыки, а оттуда, уже в более крупных размерах, распространяется на деловые взаимоотношения граждан и посягает даже на сами законы и государственное устройство, притом заметь себе, Сократ, с величайшей распущенностью, в конце концов переворачивая всё вверх дном, как в частной, так и в общественной жизни».

Поэтому надлежит государству брать под свой контроль мусическое искусство и уделять ему очень большое внимание, чтобы сызмальства, с малых лет этим непосредственным воздействием звука воспитывать в гражданах уважение к закону. Поэтому не удивительно, что в том, что мы называем «традиционным обществом», музыка, как правило, всегда была предметом контроля. Во-первых, сами по себе традиции всегда налагали значительные ограничения на музыкальный процесс, на музыкальное творчество, всегда существовали каноны, которым нужно было следовать. Все отступления от канона встречали большое сопротивление. К примеру, история с введением многоголосия в западной музыке — сколько же было войн вокруг него. Именно поэтому вокруг музыки велись такие войны: считалось, что она непосредственно формирует политическую структуру в человеке, и нужно блюсти правильную структуру, очень легко оступиться, сфальшивить, выдать неверную ноту и так далее. Музыкальный порядок должен быть очень строг.

Эта аналогия между строем музыки и строем общества до сих пор действенна. Для многих исследователей она до сих пор актуальна. Я даже не встречал попыток деконструировать это отношение аналогии музыки и социума. Наоборот, часто его пытались использовать как критический инструмент: анализировали саму музыку, как это свойственно для левой критики, для того же Адорно в его проекте социологии музыки, или же, значительно реже, посредством музыки анализировали какие-то социальные феномены.

Вот это второе отношение мы встречаем у Жака Аттали. Это французский экономист и политический деятель, совершенно невероятный персонаж. Во-первых, он невероятно успешен как политик и при этом остаётся очень плодовитым писателем, правда, далеко не всё, что он пишет, представляет такой же интерес, как книга «Шум». Пишет об экономике, геополитике, футурологии, написал биографию Маркса, литературные книги, всего более шестидесяти книг. Он социалист, и в то же время — один из идеологов и архитекторов глобализма, или так называемого мондиализма. Ему принадлежит идея мирового правительства, которое будет транснациональным — гиперимперии. С конца 70-х годов он принимает активное участие в политической жизни. Он был советником по экономическим вопросам в Социалистической партии Франции, вначале был советником президента Миттерана, потом, вплоть до Олланда и Макрона, он консультирует, даже при Саркози его привлекали в комиссию. Он один из основателей Европейского банка реконструкции и развития. Этот персонаж является одним из самых страшных чудовищ в глазах всевозможных традиционалистов, критиков глобализма, сторонников разных теорий заговоров.

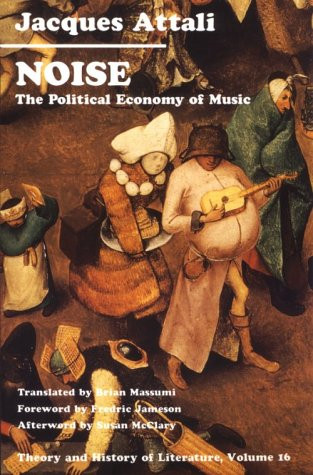

Если следовать оригиналу, книга называется «Шумы» с подзаголовком «Политическая экономия музыки». На обложке мы видим фрагмент картины Брейгеля Старшего, которая называется «Битва между Масленицей и Постом».

Это далеко не случайная картина для обложки. Аттали видит в ней предвосхищение всех своих идей политической экономии музыки. А в фигурках на этом большом полотне он усматривает все основные стадии истории музыки. Он развивает стадиальный подход к истории музыки, чем-то напоминающий стадиальный подход Маркса к истории. Это экономические формации, сменяющие друг друга, скажем, феодализм, который сменяется капитализмом. У Аттали тоже есть стадии в музыкальном процессе. Мы ещё остановимся подробней на каждой из этих стадий. Чем примечательна книга Аттали? Тем, что музыка в ней рассматривается не только как выражение и отражение политико-экономического процесса. Музыка, например, эпохи капитализма, просто выражает, по-своему преломляет структуру капиталистического общества, но она, также, содержит в себе предвосхищение новой фазы, которая последует в будущем. Почему так происходит? Потому что музыка в силу «невещественности» характера производства быстрее других отраслей исчерпывает все возможности, заданные внутри определённой политэкономической формации. Или, как выражается Аттали, в рамках определённого кода. Код — это характерное постструктуралистское слово, которым пользуется Аттали, оно означает универсальный способ организации производства, общества, политики, культуры, искусства. Сам код историчен, обладает процессом развития, внутренней интенцией к развитию, которая приводит каждый определенный код к

Музыка, на взгляд Аттали, раньше, чем другие виды человеческой деятельности, нащупывает точку исчерпания кода — и тут ей открываются новые возможности, которые, с одной стороны, могут быть возможностями некоего лучшего мира, лучшего будущего, утопическими возможностями. С другой стороны, они могут быть также дистопическими возможностями. Как утопия, так и дистопия всегда явлены нам в музыке. Актуальная музыка, соответственно, не только способна сказать нам о том, каково наше общество сейчас, каков наш уже сложившийся мир, но и указать то, к каким возможностям он идёт. Поэтому анализ музыкальной истории, музыкального процесса, на взгляд Аттали, может иметь прогностическое значение. Если в общих чертах говорить о методологии этого труда, то следует отметить, что Аттали выступает здесь скорее как постмодернист. Это пример интердисциплинарного исследования. Его язык включает в себя много структуралистских и постструктуралистских вещей и понятий, что-то примешивается, естественно, от марксизма, от разных франкоязычных странных гегельянцев, например, от Рене Жирара.

Одна из ключевых оппозиций книги Аттали — шум и музыка. Музыка — это структурированный шум, а шум — это неструктурированная музыка. Их отношение диалектично и исторично. Для каждой эпохи существует свой шум и своя музыка. Для каждого кода что-то выступает в качестве шума и определённым образом структурируется как музыка. А то, что выступает в качестве шума в рамках определённого кода, является гармонией, музыкой для нового кода. Но, тем не менее, существует момент начала в этой исторической цепи, момент появления этой самой оппозиции «шум и музыка».

Книга Аттали состоит из 5 глав. Первая глава называется «Слушанье» и посвящена общим вещам, касающимся взаимодействия музыки и шума, политической экономии. И вот это слушанье можно интерпретировать как нулевую стадию исторического процесса звука, когда, собственно, ни шума, ни музыки как таковой нет. Когда мы просто всё слышим. Музыка появляется вместе с шумом, когда мы что-то обособляем и

Собственно, пока не забыл, давайте посмотрим на картину Брейгеля «Битва Масленицы и поста». Если мы проведём линию из правого верхнего угла в нижний левый, то мы можем увидеть на этой картине две зоны: Поста и Масленицы. Здесь имеются две полноправные фигуры, которые олицетворяют Масленицу и Пост соответственно: упитанный господин, верхом на бочке, с шампуром с нанизанными на него яствами и неопределённого пола существо, измождённое, в одеянии, похожем на монашеское. Оппозиция шума и музыки в самых общих чертах у Аттали напоминает оппозицию Поста и Масленицы. На картинке изображен реальный фламандский праздник, это последний день карнавала перед Великим постом. Когда происходит шуточная битва поста и масленицы, но пост, так или иначе, выигрывает. Зато люди веселятся в последний день. Карнавал, Масленица, фестиваль — это аналог шума, хаоса, стихийной неупорядоченности, стихийной жизни: бестолковой, множественной, опасной, связанной с насилием. А пост — это образ музыки, как

Возникновение музыки и шума Аттали связывает с практикой жертвоприношения. Здесь содержится много отсылок к Рене Жирару, присутствует Батай, задним числом — Александр Кожев с его толкованием гегелевской диалектики господина и раба. В общем, широко распространённый комплекс идей, характерный для французской философии 20 века. Рене Жирар в своем знаменитом тексте «Насилие и священное» описывает генезис человеческих сообществ. Человеческие сообщества, чтобы не поубивать друг друга, были вынуждены прибегнуть к практике жертвоприношения. Люди могли бы, в принципе, все друг друга перебить, поубивать в силу того обстоятельства, которое Жирар называет «миметическое насилие». Это обстоятельство отсылает к гегелевской диалектике господина и раба, к интерпретации этой диалектики у Александра Кожева. Он считает эту диалектику началом антропогенеза, то есть моментом появления исторического человечества, когда возникает господство и рабство. Эти отношения возникают в силу того, что индивиды, обладающие сознанием, но не обладающие пока общим языком и культурой, встречаются друг с другом. Каждый из них себя считает обладающим самосознанием, а другой не признаёт его таковым. И им нужно как-то добиться взаимного признания, чтобы состоялось какое-то человеческое сообщество. Единственный способ добиться этого признания — это показать, что ты не привязан к животной жизни, выше неё. Это значит — демонстративно идти на риск собственной жизнью, идти на смерть. Между этими самосознаниями завязывается борьба не на жизнь, а на смерть, в результате которой они либо друг друга уничтожают, либо какой-то из них идёт на попятную и оказывается отброшенным назад к своей животной жизни, превращается в раба. В одностороннем порядке раб признаёт господина: господин оказывается признанным, но не признаёт раба.

Весь исторический процесс, согласно Гегелю и Кожеву, обусловлен первичной драмой, первичной сценой насилия. В нём имплицитно заложено стремление к всеобщему признанию, которое всё никак не реализуется. Кожев интерпретирует эту первичную сцену насилия посредством такой интересной концепции, как антропогенное желание, которое выкидывает человека из природной жизни, поскольку это особенное желание, в котором человек желает не естественную вещь, а признание. Это желание другого желания, или желание завладеть желанием другого. Желание другого — это не

Далее у Рене Жирара антропогенное желание превращается в концепт миметического насилия. Миметическое насилие — это всегда дремлющая в человеческом сообществе возможность, что все друг друга поубивают. Суть её в том, что все желают то, что есть у другого — такая модификация желания другого желания. Желание завладеть всей полнотой возможностей, которое раскрывает человеческое общежитие, приводит к миметическому насилию, которое, если его вовремя не остановить, как эпидемия будет распространяться на всё сообщество и разрастаться в страшной прогрессии. Поэтому в архаических сообществах возникает такой институт как жертвоприношение и такая фигура как козёл отпущения. То есть, чтобы остановить маховик миметического насилия, который постоянно раскручивается, кто-то исключается из общества и приносится в жертву. Кто-то обособляется и становится козлом отпущения, либо изгоняется из сообщества, либо здесь имеет место реальное жертвоприношение — ритуализированное убийство или упорядоченное насилие. То есть первым способом упорядочивания социального насилия оказывается выбор козла отпущения и жертвоприношение.

Шум в интерпретации Аттали представляет собой в первичном, архаическом своём выражении силы хаоса и смерти и всегда дремлющую возможность бесконечно разрастающегося насилия. Общего насилия, которое необходимо остановить. Музыка — способ приостановить это насилие. Музыка, на взгляд Аттали, — это сублимированное человеческое жертвоприношение. Вместо того, чтобы кого-то убивать, мы упорядочиваем шум. Эта сублимация, возможно, появилась не первой: музыка была составной частью ритуала жертвоприношения и, в конце концов, переняла на себя его черты. Музыка, таким образом, имеет содержание, и это содержание — насилие.

Я начал лекцию с вопроса о содержании музыки, соответственно, об её идеологичности. Существует, естественно, набор точек зрения на то, каково первичное содержание музыки. Набор трактовок невелик: насилие и секс. Но Аттали здесь придерживается точки зрения, что это насилие, музыка — это не про секс, а про убийство. Но иногда встречается комбинированный подход, то есть все сводится к комплексному феномену насилия как секса и секса как насилия.

Что примечательно, различие между шумом и музыкой только в том, что музыка предстаёт как упорядоченное насилие, окультуренное, культурно допустимое. А шум — это насилие не упорядоченное, сырое, дикое, стихийное. Но именно шум направляется музыкой в

Что примечательно, уже тогда в музыке наметилось расслоение на музыку низовую, народную, которая ближе стояла к силам хаоса, неконтролируемого насилия, и музыку для господствующего класса, которая была ближе к полюсу поста. Но следующая стадия бытования музыки и организации сообщества связана с постепенным превращением музыки в предмет обмена, то есть с приобретением товарной формы. Она обозначается Аттали как репрезентация, или представление. Для неё характерно то, что музыка начинает кодифицироваться и превращаться в товар, а музыканты, композиторы и исполнители обретают независимость и экономическую самостоятельность. Если на предшествующей стадии музыка была тесно связана со всевозможными ритуальными практиками, то на этой она прежде всего связывается с практиками представления, или концерта. Эта стадия в политэкономическом плане будет соответствовать капитализму и выдвижению буржуазии на передний план. Хронологически этот процесс начался с распадом Средневековья и закончился в 19 веке. Всё началось с появлением практики нотирования и, соответственно, появлением возможности публикации музыки. С попытками взять под контроль и нотирование, и публикацию музыки и так далее.

Характерная особенность репрезентации — то, что музыка достигает пика рациональной упорядоченности, и музыкальное представление призвано являть для слушателей некий образ мировой гармонии и порядка, некий образ мира в миниатюре. В самой музыке начинают формироваться всевозможные системы, появляется композиторская музыка, на первый план выходит фигура композитора, он «от» и «до» прописывает партитуру. Появляется распределение функций, фигура исполнителя, вторичная по отношению к композитору. Исполнитель просто репрезентирует некий идеальный замысел композитора, который тоже его репрезентирует в виде партитуры. То есть сначала есть идеальный замысел, который стоит во главе всего. Это можно сравнить с идеей мира, которая существует в голове бога, и затем репрезентируется в самом мире. Так же и композитор сначала всё записывает, потом это интерпретируется ещё исполнителями, далее слушателями, но роль слушателя уже третична.

Композиторская музыка пытается приобрести в это время теоретическое, концептуальное основание, композиторские системы зачастую апеллируют к всевозможным метафизическим картинам мира. В 19 веке это перерождается в попытки научного позитивистского обоснования музыкальной теории в том, что касается вопросов благозвучия. В гармонии начали искать позитивный научный смысл, ссылаясь на исследования эмпирической психологии. С этой стадией репрезентации, с этой формой музыки как репрезентации в основном и сражался музыкальный авангард: свергали композитора, пытались размыть границы между композитором и исполнителем, между музыкантом и слушателем и так далее. [Об этом подробнее можно узнать из лекции Романа Столяра].

Все эти политические и метафизические структуры сложились на стадии репрезентации. Против них продолжает бороться и современная музыка. Но, на взгляд Аттали, музыка и здесь остаётся сублимацией некоего насилия, империалистической экспансии, того насилия, которое учиняет над природой просвещенческий субъект. Это как бы сдержанная, лёгкая форма этого насилия.

На картине Брейгеля стадия репрезентации — это храм, из которого выходят угрюмые люди, они раздают подаяние нищим, калекам, тем самым отвлекая их от участия в карнавале. То есть, стадия репрезентации — это пик доминирования поста. Если жертвоприношение — это соревновательность масленицы и поста, то репрезентация — победа поста. Переход к следующей стадии во многом связан с

Повторение, или репетиция олицетворяется на этой картинке, на взгляд Аттали, игрой с горшками. То есть люди кидают друг другу горшки, пытаются их поймать, но горшок разбивается. Эта стадия связана с окончательным превращением музыки в товар. Благодаря средствам звукозаписи музыка стала, собственно, вещью, которую легко приобрести, которую можно массово производить. Это уже было заложено в предыдущей стадии, с тех пор как стали массово публиковать партитуры, и они стали не только средством музицирования у специалистов, а предметом домашнего музицирования. Звукозапись этот процесс катализировала, и музыкальная жизнь превратилась в бесконечное повторение, на взгляд Аттали. Повторение, копирование какого-то оригинала, иногда даже отсутствующего.

Во-первых, основным видом потребления музыкальных продуктов стало индивидуальное прослушивание. Не концерт, не представление, которое презентирует прекрасное устройство общества и мира, а индивидуальная практика, и поэтому из музыкальной жизни мало-помалу выхолащивается всё социально-политическое содержание. Музыка уже не собирает людей, не организует совместную борьбу, деятельность, а становится предметом потребления множества индивидов. Сами по себе концерты не сходят на нет целиком, но, как правило, люди приходят на концерты, чтобы услышать то, что они уже слышали в записи. Концертное выступление становится для музыканта бесконечным воспроизведением собственной и даже не собственной музыки. Сами записи тоже оцениваются с точки зрения качества воспроизведения музыки, особенно записи академической музыки (запись должна быть аутентичной, всё должно быть верно воспроизведено). В музыкальном процессе появляются новые действующие лица. Это люди, выполняющие техническую работу — звукоинженеры, те, кто занимается записью, изданием музыки. Технические и коммерческие специалисты на стадии повторения играют в музыкальном процессе не меньшую роль, чем музыканты.

В музыке усугубляется расслоение на народную и музыку господ, композиторскую (раньше), сейчас это расслоение на популярную, условно говоря, и элитарную, особенную. Ещё, описывая способ бытования музыки на стадии повторения, Аттали вводит важное разграничение между временем обмена и временем использования. Время обмена — сами процессы, то, что приходит на смену непосредственным денежным отношениям на стадии репрезентации, когда всё репрезентировано в денежном отношении. На стадии репетиции всё обменивается на время. И время обмена — то время, которое мы тратим для того, чтобы получить какую-то музыку. Например, то время, которое мы тратим на то, чтобы искать, собирать записи — покупать диски или скачивать музыку в интернете. Это всё время обмена. С другой стороны, есть время использования — время, которое мы тратим на прослушивание музыки. На третьей стадии музыкального процесса время обмена практически полностью вытесняет время использования. Больше времени тратится на то, чтобы собрать музыку, чем на то, чтобы её слушать. Сейчас мало кто слушает музыку по-настоящему, даже не то чтобы диски — вчерашний день, а потоковые записи в сети, которые люди, пользуясь предоставленной им свободой манипулирования, просто тыкают. Потыкал запись и всё на этом. Практически никто не слушает «от» и «до».

Другая крайность — «фоновая музыка». Музыка постоянно где-то звучит, её становится очень много, она стремится заглушить какой-то шум, всё нарастающий информационный шум, шум культурного множества. Огромного хаотического мира, который преисполнен безумного насилия, которое мы слышим каждый день. Постоянно нужна фоновая музыка, чтобы это заглушить, отвлечь нас от шума. Из музыкальной жизни мало-помалу выхолащивается само по себе событие музицирования, слушания, какого-то общения, всё растворяется в бесконечном самоповторении. Это стадия, когда люди на картине Брейгеля пытаются поймать горшок, но он разбивается. То есть люди приобретают всё больше и больше музыки, но её, в конце концов, практически не остаётся или становится очень много и это обилие музыки — способ заглушить шум, который, в конце концов, становится неотличимым от самого же шума.

Рэймонд Мюррей Шейфер — один из создателей так называемой звуковой экологии — отметил то обстоятельство, что в современном мире происходит постоянная эскалация шума. Во-первых, возрастает фоновый шум, в силу того, что становится больше машин, электрического и иного шума. И мы постоянно пытаемся заглушить его другим шумом — музыкой, которую мы слушаем в наушниках, по радио, ещё

Здесь я хотел бы провести параллели между тем, что говорит Аттали, и рядом других социально-политических теорий. Во-первых, с Вальтером Беньямином, с его фрагментом, который стал очень популярен в 21 веке. Он называется «Капитализм как религия»: капитализм — новая радикальная религия, без содержания, идеологии, догматики. Это к вопросу об идеологичности. В посткапиталистическом мире уже нет идеологии, нет левого блока, нет правого. Верней, есть какие-то маргиналы, которые часто смешиваются до неразличимости. Беньямин говорит, что эта религия — самая катастрофическая из всех, она приводит к полному руинированию бытия, поскольку связана с всё возрастающей виной, долгом. Что делает капитализм религией? Наличие такого момента, как вина или долг. Иначе говоря, это оборотная сторона капитала, его спекулятивная сторона. Когда мы что-то берём взаймы и на основе этого «взаймы» одолженного, захваченного, мы строим бизнес. И потом, чем дальше, тем больше долг, кредит, вина, задолженность, — всё это возрастает. В немецком языке слово «schuld» — вина, то же самое, что «schuld» — долг в экономическом смысле. Всё это должно привести к предельной стадии отчаяния, с которой Беньямин связывает в то же время надежду, весьма туманную и неопределённую. Бог тоже оказывается задействован, он не умер, как многие надеялись, трансцендентность бога пала: он не умер, но ввергнут в человеческий удел. Сверхчеловек Ницше — это как бы жрец капиталистической религии, исполнитель этого завета, с точки зрения Беньямина. Это религия бессодержательного непрерывного роста, а капитал есть не что иное, как бессодержательная непрерывно возрастающая стоимость.

Джорджо Агамбен в своём тексте «Профанации» даёт любопытную трактовку этого фрагмента Беньямина. Он говорит о том, что здесь описана предельная стадия социального исключения. Как известно, Агамбен выстраивает свою теорию политическую на фигуре исключения, своеобразном козле отпущения. Это так называемая «голая жизнь» — стихийная, неупорядоченная жизнь, шум в человеке, который постоянно подвергается исключению в социуме, вытесняется, но в то же время он остаётся в рамках социальной жизни в качестве исключённого и вытесненного. Современная посткапиталистическая стадия, когда, по выражению Фуко, капитализируется сама жизнь, в интерпретации Агамбена это стадия тотального распространения голой жизни. Все сейчас находятся в этом положении. Homo sacer — «священный человек», который может быть безнаказанно убит, но его нельзя приносить в жертву.

В этой стадии предельного исключения, неразличения голой жизни и политической жизни, происходит предельное отчуждение всех от самих себя. Капитализм, достигая своего предела, все вещи и всех существ, людей превращает во

Что-то подобное мы можем видеть в тексте Аттали. Он описывает некую новую стадию музыки, которая пока ещё не наступила, но предчувствуется в её актуальном состоянии и называет эту стадию композицией, компонированием. Довольно странное наименование, может быть, здесь сказывается классический бэкграунд Аттали, он — классический музыкант при всех своих других достоинствах. Некоторые интерпретаторы называют её просто постповторение, потому что им, видимо, не нравится «композиция», «компонирование».

На картине Брейгеля эта стадия выражена фигурой хоровода. Хоровод появляется в

Итак, всё это связано с фигурой капитала, который даёт возможность дистопии, поскольку капитализировать можно тоже всё что угодно. Исчезает различие между музыкой и шумом, мы легко можем капитализировать любой шум, что давно и происходит в музыке. Но это не даёт нам пока желанного освобождения, как раз наоборот. Может, эта стадия нам предстоит, судя по всему, она ещё не наступила окончательно. Появление, широкое распространение электронной музыки и средств её создания, распространение сэмплирования, когда исчезает различие между музыкантом и композитором, подъем импровизационной музыки, где тоже исчезает различие между композитором и исполнителем, — эти процессы действительно очень хорошо укладываются в логику Аттали.

Ещё одна параллель между текстами Агамбена, Аттали, Беньямина. Агамбен, говоря о Беньямине и о капитализме как религии, утверждает, что одной из фундаментальных оппозиций, которые в тотальности после капитализма сходят на нет, оказывается оппозиция сакрального и профанного. Беньямин пишет, что в религии капитализма исчезает различие между буднями и праздником, это какой-то непрерывный праздник, непрерывно продолжающийся культ, не знающий передышки. Что бы ты ни делал, даже если ты спишь или пребываешь в коме, всё равно продолжаешь отправлять культ капитализма как религии. В силу того, что капитализирована сама твоя жизнь в самом голом её, сыром виде.

Логика капитализма заключается в том, что всё что угодно может быть профанировано, уже профанировано. Всё превращено в товары и отчуждено от себя. Это означает, что всё в то же время отчуждено, сакрализовано, изъято из своего привычного употребления, из своей привычной жизни. Сам жест профанации в такой ситуации становится, с одной стороны, невозможным, с другой — он в

Только профанация, как пишет Агамбен, способна нас вывести из этой тотальности капитализма как религии. При этом сам по себе капитал в рамках капитализма как религии оказывается чем-то вроде непрофанируемого остатка. Всё что угодно можем профанировать, кроме самого капитала. Как бы мы его не профанировали, он всё равно будет всё той же самовозрастающей стоимостью. В этом плане капитал аналогичен шуму. И шум, в свою очередь, это прямая аналогия непрофанируемого капитала в посткапитализме.

Шум — это отбросы, которые, в то же время, оказываются ресурсом. Как бы ни отбрасывали, отбросить это дальше уже нельзя, оно уже и так отброшено. Поэтому шум оказывается чем-то непрофанируемым, но зато бесконечно капитализируемым. Посткапитализм легко можно назвать шумовым капитализмом или даже noise-капитализмом. Такое выражение возникло в рамках обширного поля современных sound studies — исследований звука, существует целый сборник с названием «Noise & Capitalism» (Anthony Iles, Mattin и др.).