Интервью с историком и преподавателем университета

Надежда Стародубцева: про возню в академической среде, имидж истории как науки, симпатии студентов к авторитарному режиму, лектории в Волгограде, инсту, чувство стыда и страхи для проекта Труп лошади.

Время чтения текста ~ 11 минут.

— Страшно уходить из университета?

Делать шаг всегда страшно. Особенно таким тревожным личностям, как я. Но не представляешь, у всех преподавателей есть жизнь за университетом. Университет сейчас — это не универсум, как в средневековье, он не охватывает всю твою жизнь. Если апеллировать к моему миру средневековья, преподаватель университета — это очень много работы за пределами университета. Преподавание определяет твою жизнь, включая личные отношения, их отсутствие, стратегию развития и так далее. Сегодня университет — всего лишь одна точка, в которой ты периодически бываешь. И хорошо это или плохо — другой вопрос: но поглощенности университетской жизнью я не наблюдаю ни у кого. Не только у относительно новой генерации преподавателей, к которым я отношусь, но и у старой. Конечно же, у меня появилась параллельная жизнь. В том числе, профессиональная — и достаточно давно. Достаточно, чтобы сделать ее основной при

— И новой жизни нет?

Я пока что не совсем понимаю, как распоряжаться своим временем в связи с уходом из университета. Всё-таки эта работа предполагает очень импульсивную, напряженную деятельность вне пределов аудитории. Это занимало гигантское количество времени. Даже если готов весь лекционный и семинарский материал, уважающий себя преподаватель должен чувствовать биение времени. Речь не только про новые данные. Меняются концептуальные подходы и наши оценки происходящего, и текущая жизнь не должна быть оторвана даже от шумеров. Мы пропускаем историю сквозь себя — происходит постоянная переоценка. И когда освобождаешься от университета, встает вопрос — а чем занять время? (улыбается) Особенно если твоя работа составляла значительную часть жизни. Даже если ты случайно оказался в этом.

— Бывает ли так, что преподаватель остается преподавателем до конца, потому что не представляет иной жизни?

Я даже знаю таких людей, которые не уходят из университета по этой причине. Потому что они не знают, чем настолько же осмысленно будут заниматься. Есть подспудная составляющая: ты готов отказаться от высокого дохода, известности и мало ли от чего еще, потому что именно эта работа приносит смысловое наполнение. Конечно же, понимаешь, что на ту же самую зарплату можешь устроиться в очень многие места, но другая форма активности не принесет очевидной пользы.

— Могут ли городские лектории по гамбургскому счету оценить университетского преподавателя?

Поскольку я имею отношение к организации лекториев, могу сказать, что большинство организаторов вполне резонно предполагают, что публику легче собрать на относительно медийную фигуру. Соответственно, с высокой вероятностью лектора пригласят из других мест, хотя бы потому, что это единственный шанс для аудитории услышать его и вступить с ним в коммуникацию. Создается эксклюзивность. Или же, это должен быть «междусобойчик» — для тех, кто находится в шлейфе преподавателя. Такие лектории тоже проводятся. Но не так просто оказаться в числе лекторов.

— Есть только внешние причины неучастия преподавателей в лекториях?

Преподаватель далеко не всегда активная фигура в образовательном процессе. Если ты привык ориентироваться на внешние рамки, взять инициативу в свои руки сложно, потому что это серьезный внутренний дискомфорт.

— Недавно в инстаграме вы писали про свою педагогическую карьеру. Слово «карьера» взяли в кавычки. Почему?

Скорее, к разговору о понятиях — что мы понимаем под карьерой.

— Что такое идеальная карьера преподавателя?

Есть внешний взгляд, для которого преподавательская карьера — несколько формализованный процесс. Ты сначала приходишь ассистентом, становишься старшим преподавателем, потом доцентом, профессором и так далее. Или же вторая стезя в университетской карьере: ты становишься замом декана, деканом, проректором, ректором.

— В общем, номенклатура.

Да-да. В любом случае, для меня это всё — формальные показатели, которые не отражают реального развития. Карьера — это, прежде всего, преодоление себя и возвышение над самим собой. Что очень мало соотносится с внешними показателями. Ты можешь расти над собой, находясь в позиции старшего преподавателя. Например, Анна Николаевна Лукашева, на смену которой я пришла, так и не защитила диссертацию, но она намного талантливее и умнее многих докторов наук. Она сделала карьеру, постоянно вырастая над собой. Но на взгляд со стороны, она топталась на одном и том же месте всю свою профессиональную жизнь.

— Как вы считаете, какой у вас главный недостаток?

Их так много… Я очень скучная.

— Это что значит?

Я зануда.

— А это что значит?

Я могу какой-то пространный комментарий — очень научный — дать постороннему процессу. Я очень люблю бесполезные факты. Меня Любовь Сергеевна [Лобченко, бывшая коллега] даже называет «минутка-занудка».

— Но это же проблемы других!

Зануды — это вообще проблемы других. Мало кто из зануд знает это как собственную проблему. Я не могу считать всеобщее веселье и подключиться к нему, когда у меня нет настроения. Я достаточно серьезная (улыбается).

— Важно быть интересным для других?

Мы оцениваем себя не только через внутренние установки, но и с помощью инкорпорирования внешнего взгляда. То есть делаем это через зеркало. Другие для нас являются внешним объектом, через который мы можем считать образ себя. Как я могу узнать про цвет глаз без зеркала? Как я могу узнать, что представляю из себя как человек без зеркала?

— Хорошо, для вас важно признание?

Если мне и важно признание, то референтной группы. Тут, пожалуй, я бы хотела, чтобы значимые для меня люди относились ко мне с уважением и

— Существует ли академическая среда в образовании?

До момента моей интеграции в образовательный процесс был образ академической среды. Сейчас реальность вступает в резкое противоречие с образом. Тем хуже для реальности. Я не готова происходящее в высшем образовании квалифицировать как академический процесс.

— Значит, есть критерии для определения академического процесса?

Научность, стремление к объективности, непредвзятость взгляда, максимально широкие и не завязанные на личности оценки. Я вижу исключительно мелкую возню. Это одна из причин, почему не хочется оставаться в этой системе. Про науку все забыли. А какая академичность без науки и твердых принципов? Можно, конечно, критиковать академичность, как импрессионисты. Но были бы у нас импрессионисты, если бы не было академии?

— Для начала импрессионисты должны были уметь делать то, чему учили академики.

Как минимум. Поэтому, как бы мы не относились, я считаю — должен быть жесткий стержень, вокруг которого происходит научный процесс. В той среде, где я была, такого стержня нет. Это не значит, что его нет в принципе. Издалека я вижу наметки формирования таких менее организованных академических сред. Например, вокруг Лаборатории медиевистических исследований при Вышке. Высшая школа экономики — это, конечно, не то место, где должен быть центр медиевистики, но там может сформироваться академическая среда: есть сильные специалисты, вокруг которых всегда возникают научные школы. Еще один критерий академичности — те самые школы, построение сетей и повышение эффективности. Но на это у нас тоже не заточен процесс. Я еще застала организацию сменяемости, подготовки новой генерации специалистов. Именно так я попала на кафедру. Анна Николаевна убедила взять меня на кафедру, потому что собиралась уходить, и передала какие-то базовые установки. Есть ли сейчас это в университете? В нашем [ВГСПУ] точно нет. Поэтому разрушаются все связи.

— У истории и так имидж не очень. И вот сверху еще возня. Как при таком раскладе вы доказываете, что история — это наука?

Истории не хватает, как и любой гуманитаристике, лишь одного — экспериментальной воспроизводимости.

— Но эксперимент уже один раз состоялся.

Он состоялся. Поэтому воспроизвести и подтвердить этого мы не можем. В остальном, процесс изучения истории вполне соответствует науке: мы должны собирать максимально широкую источниковую базу, которая независима от наших личных предпочтений, желаний и ограничений, и применять к ней определенный алгоритм действий, предполагающий получение каких-то результатов. Потом необходимо сравнить полученные результаты и установить противоречия. При наличии противоречий мы ищем дополнительный способ разрешения этих противоречий до тех пор, пока не выстроим стройную модель того самого эксперимента.

Говорить о том, что история более ущербна, чем естественные и точные науки, мы не можем по той простой причине, что внутренне непротиворечивых, но различных объяснительных моделей довольно много в той же самой физике. Есть теория суперструн и есть теория о мембране, которые совершенно спокойно рядом друг с другом существуют и предлагают свое объяснение всего.

— Недавно квантовые физики вообще объективную реальность под сомнение поставили.

Да, и мы же не говорим, что квантовая физика не является наукой

— Я и говорю про имидж.

Конъюнктурность истории очевидна. Традиция использовать исторические концепции для обоснования политических идеалов предшествует еще научному становлению истории.

— История как служанка государства?

Конечно. Как наука она оформляется в период Просветителей. А как политический инструмент — гораздо раньше, еще с Возрождения.

— Сегодня история больше инструмент или наука?

И так, и так. Естественно, даже в организации процесса обучения, в системе образования понятно стремление государства использовать историю как инструмент воспитания «правильных граждан». Но ученый должен стараться очистить свою работу от этих наслоений. Другой вопрос — насколько он вообще способен это проделать. Так или иначе, свои ценностные установки и личные особенности мы проговариваем. Я могу отрефлексировать это, глядя на свои тексты. Хотя, казалось бы — я занимаюсь средневековой Францией, какие вообще личные мотивы там могут проявляться? (смеется) На самом деле, могут. Совершенно спокойно.

— Например, нравится Франция?

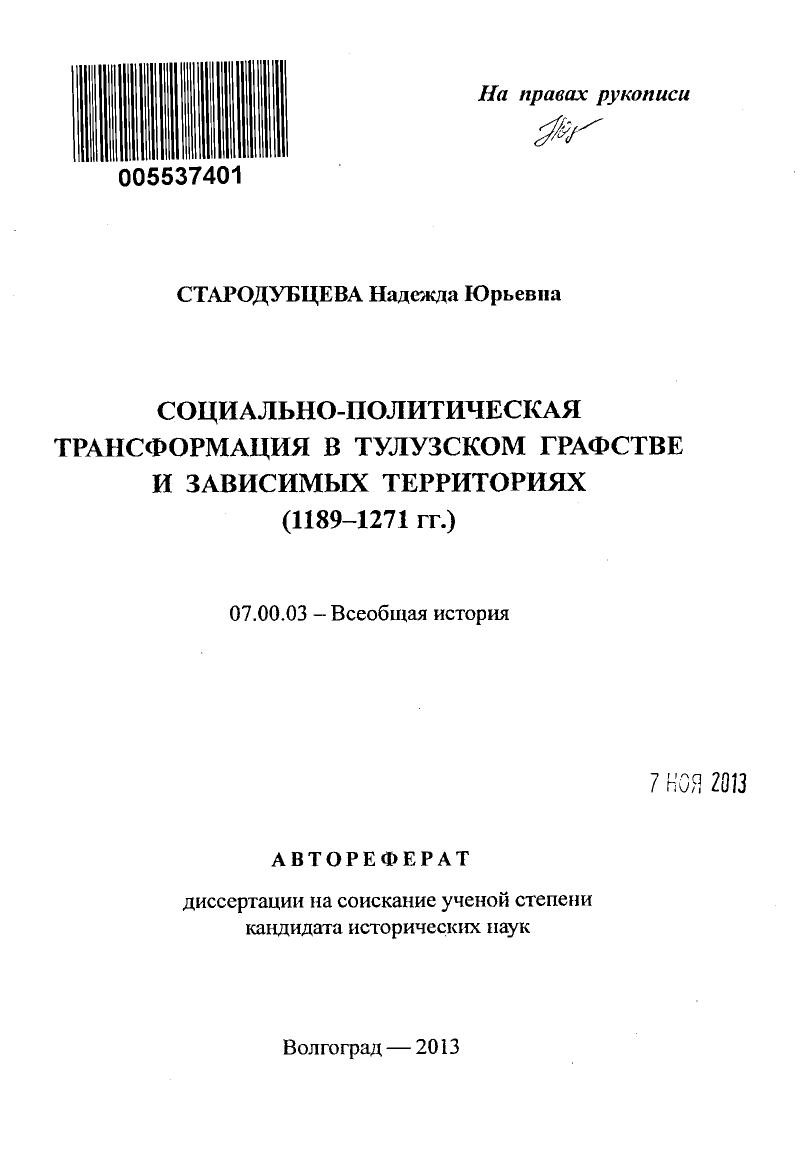

Скорее симпатии к отвергаемым группам, которые подвергаются давлению со стороны властных структур. И тут же у меня обязательно катары и куртуазные элиты, противостоящие централизаторским устремлениям Франции. Я выбрала рассматривать это не с позиции центральной Франции, как делают обычно, я выбрала униженных и оскорбленных, пострадавших в этом процессе. Что это, если не проявление личных особенностей?

— А ведь история используется для воспитания детей с первых классов, насколько это опасно?

Есть установки, считанные родителями извне. Например, по поводу героического подвига наших предков во время ВОВ, которые начинают транслироваться гораздо раньше. Двухлетние малыши, которые в пилотках и форме выходят, доказывают, что воспитательный потенциал используется разными социальными институтами. И мы, в

— Вы работали в школе?

Нет. Я трезво оцениваю свои психологические особенности и способности, и понимаю, что это не моё. Мне не хватает для этого устойчивости. Начиная с того, что у меня тревожный тип личности: это не то, что может помочь организовать процесс в аудитории буйных семиклассников, когда ты должен быть островком спокойствия, и не должен эту волну раскручивать. Такое, конечно, зачастую происходит в образовательном процессе, но это не то, что должно быть. Я себя оценила и решила, что меня больше устраивает взрослая аудитория. Мне интересно с людьми старше 18 лет.

— Миф или правда: каждое новое поколение глупее предыдущего?

Это ужасающая неправда. (смеется) Это поклёп! Я люблю ворчать на каждый новый курс. Особенно, если учесть, что мне всегда доставались первокурсники, не оперившиеся, привыкшие к другим условиям и которым сложно перестроиться. Например, разницу смог оценить Игорь Константинович [Ким, бывший коллега], который привык работать с

— Это же люди, которые родились в открытом обществе.

Тут очень сложно. В последние годы меня поражала следующая история. В конце первого курса я стала давать общую контрольную работу с вопросом — для меня — чисто технологического свойства: «Возможна ли прямая демократия в современности?» Я предполагала здесь не рассуждения о сути демократии, а о вопросе организации процесса. И вот что мне писали первокурсники: демократия — это зло, люди глупы, им нельзя доверять принятие решений, авторитарные режимы нас спасут. Это повергло меня в шок. По их мнению, одна сильная личность у руля — это гораздо лучше множества людей, допущенных к процессу принятия решений. Это к вопросу об открытом обществе. Знают ли они, что такое открытое общество?

Я стереотипно ожидала, что первый и второй курс будут демонстрировать максимальный радикализм оппозиционного толка. Мол, юноши — всегда нигилисты и Базаровы, густо рассеянные среди студенческой аудитории. Но таких Базаровых находилось человека три на курс, а все остальные, в лучшем случае, — как Кирсанов. В основном, гораздо более консервативные и даже ретроградно настроенные. Для меня это было инсайдом. А потом я стала замечать, что во всем остальном — не только в политических идеалах — они весьма традиционны в отношении. Например, на тему семьи. Что для меня было тоже совершенной фантастикой, ведь здесь-то подвижки довольно заметные, даже в нашем обществе.

— Почему так происходит?

У меня было несколько версий. Первая: я заметила, что все эти ребята были рождены в период правления одного человека, и ничего, кроме этого, они не видели. Для них это достаточно хорошо работающая система. Она не давала сбой на протяжении всего времени. Возможно, это то самое стремление к стабильности, которое так или иначе есть в каждом из нас.

Вторая версия: в

— Сегодня университетский преподаватель может быть аполитичным?

Жизнь многообразна — можно всё. Но стоит ли так делать? И тут у меня тоже есть две версии. (смеется)

Для начала, я считаю, что аполитичным в принципе быть нельзя.

— Конечно, когда ты идешь на выборы — все равно влияешь на политику, а значит участвуешь в ней.

Конечно. Но должен ли преподаватель как-то явственно убеждения демонстрировать? С одной стороны, не стоит открыто демонстрировать политическую позицию.

— Иными словами, преподаватель должен предлагать схему объяснения?

Да. Нельзя выбирать позицию, исходя из своих симпатий и антипатий личностного характера: «Мне не нравится Навальный, поэтому я против оппозиции». Выбор должен соотноситься со всеми остальными факторами. Можно показать действующую схему, как соотнести их между собой. Давления быть не должно. Но должен быть пример. Здесь всегда тонкая грань. Я периодически ловила себя на занятии: «Наверное, так не стоило делать». (улыбается) Особенно при обсуждении скольких тем. Я преподавала античность, которая всегда предлагает слишком много поводов для обсуждения политических ситуаций.

— За что вам в последний раз было стыдно?

Мне было стыдно, что я в очередной раз потеряла контроль над собой и в очень резкой форме отчитала студентов. Всегда за такое стыдно. Но пока что не всегда стыд помогает избегать подобных ситуаций. Это не только неэтично, но и плохо с точки зрения отношений с самим собой: мои ожидания в отношении других людей — только моя проблема.

— Почему у вас закрытый инстаграм?

Изначально заводить страничку я не хотела.

— Заставили?

Мой друг просто взял телефон, завел аккаунт и сказал: «Всё, теперь ты лайкаешь мои посты и периодически выкладываешь фотографии». Если пролистать к началу, можно заметить отличие от последних постов. Несколько лет были котики, цветочки, архитектурные постройки, но не было меня. Всё изменилось год назад.

Я не люблю пускать людей в свой внутренний мир. В целом людей не люблю, а конкретных — люблю. Можно и наоборот. Я — мизантроп, и никогда не скрывала этого. Мне сложно раскрываться, и это всегда было проблемой в отношении с людьми. И в отношениях романтического характера, и неромантического, дружеского. Потому что это больно.

— Вы ранимы?

Чрезмерно. Неоправданно ранима. Я работаю над этим. В первое время я добавляла в инстаграм только тех, кто у меня уже не учится.

— А сейчас?

Если я знаю этого человека, принимаю запрос.

— Закрытый инстаграм связан с профэтикой?

Да, дистанция должна быть достаточно заметной. Здесь я консервативно настроена. Я –преподаватель, я — функция, и в таком виде меня и нужно воспринимать. Когда видят в другом разрезе, это несколько искажает отношения внутри университетской системы. Я как более взрослый человек могу разводить разные миры. Они для меня спокойно существуют. Не все ребята 17-18 лет к этому готовы, они примерно одинаково взаимодействую с разными людьми.

Кто-то усваивает жизненные опыт раньше, кому-то нужно больше времени, а некоторым — вечность.

— Вам кто-нибудь предъявлял за инстаграм?

За тот пост про увольнение была реакция.

— Положительная или отрицательная?

Смотря от кого. От пострадавшей стороны — конечно, отрицательные. Были те, кто примерил слова на себя, и

— А вы пробовали напрямую?

В том числе, на последнем заседании кафедры.

— Вам бывает обидно? Я, например, чувство обиды до конца понять не могу.

Для меня обида — максимально непродуктивное чувство. Потому что единственный, кто страдает от обиды — ты сам. Тебе что-то сделали, а ты еще сильнее давишь сверху. Я бываю недовольна и возмущена, и это направлено на ту сторону, с которой я вступила во взаимодействие.

— Весной произошел скандал после того, как школьная учительница выставила фотографии в купальнике. Одни делали флешмоб, другие — осуждали. А вы как-то сталкивались с агрессивными моралистами?

Давление в университетской среде меньше, чем в школе. Тем не менее, у меня нет ни одной фотографии в ленте, где я в купальнике. (смеется)

— Не обязательно же в купальнике.

Ну и в принципе вызывающих фотографий нет. В том числе, потому что это — мера ответственности публичного человека. Поскольку я взаимодействую с формирующимися людьми, наверное, я должна транслировать поведенческие паттерны, которые мне кажутся более… здоровыми. (смеется)

У меня есть стереотип, что преподаватель не все стороны своей жизни может афишировать.

А теперь, кто знает, может я этим летом буду выкладывать фото в купальнике…

— Может быть.

Правда, выйдя из определенного возраста, я никогда этого не делала…

— Теперь информатор бесполезен?

Почему же. (улыбается) Нужно же убеждаться, что моральное падение твоего оппонента бесконечно. Я люблю приносить людям радость, независимо от наших с ними отношений.

— Вы пользуетесь таким термином как «обыватель»?

Пользуюсь. Но я иногда я себе такую пометку делаю: «Насколько ты вообще, Надя, обнаглела?» За что ругаю и студентов, когда говорят: «обычные», «нормальные люди», «народные массы» и так далее. Другое дело, бывает сложно найти синонимы менее окрашенные.

— Вы были главным специалистом Агентства культурных инициатив. Почему Агентство прикрылось?

Оно было оптимизировано и реорганизовано путем слияния с агентством развития туризма. Формально оно продолжает работать.

— А по факту, почему оно прекратило свое существование?

На руководящие позиции пришла команда той структуры, с которой произвели реорганизацию, и это противоречило вообще всему, что сложилось в Агентстве культурных инициатив: миссии, цели, формату коммуникации, форме деятельности. Пришли номенклатурщики и функционеры, которым нужно чтобы в таком же формате работали в сфере культуры. Мы не были к этому готовы. Мы целый год пытались выстроить сбалансированные отношения: мол, мы делаем для вас формализованные вещи, а вы — не мешаете нам заниматься цивилизованной активностью. Но они не были готовы не мешать. И мы поняли, что это обессмысливает нашу деятельность, и вся команда покинула Агентство.

— Почему вы начали работать в АКИ?

Потому что мне нужно было где-то подработать. (смеется) Потом оказалось, что это здорово, интересно и я ни черта в этом не понимаю. А я люблю делать попытки разобраться в новом, я всю жизнь это и делаю. Эта сфера помогла мне найти себя.

— Заботила культурная судьба Волгограда?

Исходя их того, что я отказалась от работы в Москве, меня интересует судьба Волгограда. Не могу сказать, что я патриот малой родины. Привязанности к месту нет. Но поскольку мы взяли ответственность за деятельность в Волгограде, мне было бы стыдно и не очень комфортно махнуть на всё рукой: «Вы, ребята, тут сами как-нибудь, а я поеду устраивать свою жизнь».

— Можете привести пример, кому вы помогли?

Например, организовывали мастер-классы для режиссеров и сценаристов. У них здесь есть только ВГИИК. Оставим за скобками, насколько хорошо готовят местных режиссеров и сценаристов. А мы даём ту возможность взаимодействовать с людьми, которые состоялись как профессионалы не только в России, но и за рубежом. Пять человек чему-то научились — и я уже довольна.

Для меня нет снобской установки, что есть значимые профессии, и все остальные — обслуга. Мол, педагог — звучит гордо, а

— Вписаться невозможно, я пробовал.

Поэтому я пошла по пути наименьшего сопротивления.

— Как и что вы сегодня читаете?

Как? У меня есть неудобная особенность: я всегда читаю одновременно несколько книг. Это и затягивает процесс, и приводит к мешанине в голове. В конечном итоге — тексты переплетаются. И пересказать сюжет одной книги становится сложнее.

Из того, что сейчас читаю одновременно. Долго мучаю книгу Колма Тойбина «Дом имён». В конце концов, добиваю «Лавра» Водолазкина, которого все уже прочитали, а я осталась на обочине жизни. Но если серьезно, у меня сознательная позиция — дождаться, когда сойдет волна ажиотажа, и только после спокойно взяться за новое. И читаю материалы, связанные с новой сферой деятельности — мне очень много надо узнать про функционирование музейной среды. И вообще, я читаю всё подряд: статьи по психологии, квантовой физике для чайников и так далее.

— Вам бывает скучно?

Да, бывает. И это беда — не могу долго лежать без дела. То, что у нас принято называть ленью, очень важно для психики. Однако в обществе развит культ «спасения мира»: «Вставай, и иди что-нибудь делай для спасения мира». Мне кажется, это очень неправильная установка. Многие люди, в том числе из моего поколения, являются жертвами таких установок, потому что их родителям приходилось усиленно работать, чтобы просто выжить в 90-е годы.

— Дальше музеями будете заниматься?

И не только в Волгограде, но и по всей России. Также, надеюсь, будем заниматься проектом «Вкратце!», чтобы мастер-классы продолжали приносить какую-то пользу.

Проект Труп лошади