Выборы в СССР в 1960-1970-е гг.: симуляция или элемент демократии?

Конспект лекции Александра Фокина

Особенностью изучения 60-х и 70-х годов можно назвать неприменимость используемых в исследованиях, посвящённых более раннему периоду, тоталитаристской и ревизионистской моделей описания событий. По мнению А. Фокина, отличием позднесоветского общества от сталинского стало развитие «культуры доверия» (термин П.Штомпка), включающей пять обстоятельств: нормативную согласованность, стабильность социального порядка, прозрачность социальной организации, ощущение понятности окружающего мира, подотчётность других людей и институтов. Трансформация отношений власти и общества в 60-х и 70-х годах означала поиск новых способов взаимодействия, основанных не на мобилизационном принуждении и насилии, но близких к доверию, чтобы заинтересовать граждан в решении общих с властью задач и получить обратную связь. Для этого были необходимы новые механизмы. Примером такого механизма стал институт выборов.

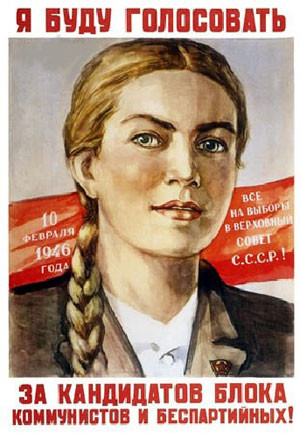

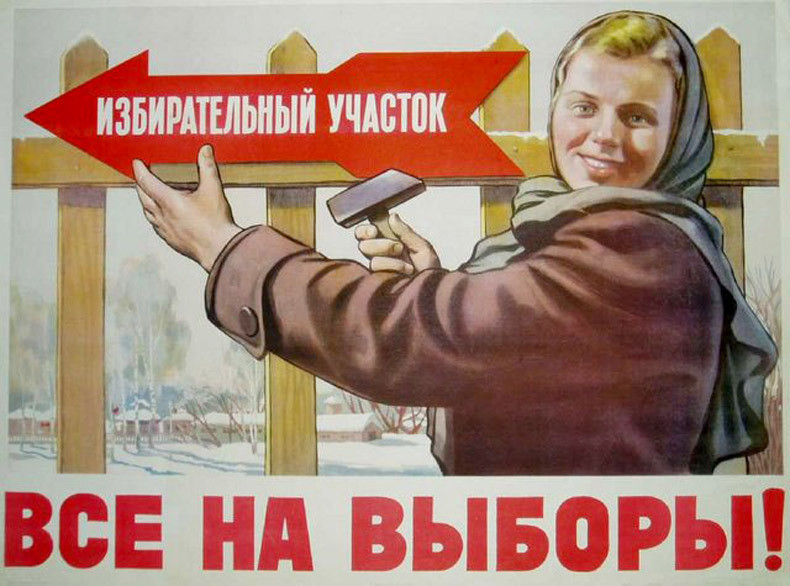

Большинство исследователей относится к проблеме выборов в СССР с предубеждением, считая их чистой симуляцией с почти стопроцентной явкой и стопроцентными результатами. При этом зачастую упоминается известная фраза Сталина: «Важно не как голосуют, важно как считают». Дихотомия «демократия-диктатура» приводит к однобокому взгляду на функции выборов: в недемократических режимах выборы представляются в этом случае своего рода «политическим театром», где всё идёт по сценарию. Рассматривая выборы СССР пристальнее, оказывается, что это явление сложнее, чем принято считать.

Формально, государство предоставляло населению механизмы вхождения в процесс принятия решений и контроля над их исполнением. Риторика доверия занимала огромное место в агитации. Народ и партия наделяли кандидата своим доверием, и задачей кандидата было не показать себя с лучшей стороны, а оправдать доверие и соответствовать идеальной модели. Кандидаты зачастую использовали доверенных лиц, например, для выступления на выдвижении кандидата в отдалённых регионах, куда не мог доехать выдвинутый кандидатом в верховный совет известный деятель. Если кандидат не имел опыта общественной деятельности и не мог объяснить решения прошедшего пленума ЦК КПСС и вписать повестку своего города или региона в общесоюзный контекст, он приглашал более опытного спикера в качестве доверенного лица для выступления перед избирателями, оставляя за собой небольшое завершающее слово.

Существовало три уровня выборов: партийные, общественные и государственные (выборы в Советы, выборы народных судей). Выборы были довольно обширны. Помимо выборов в Верховный Совет и Совет Национальностей, проводились выборы в местные Советы: областные, районные областного подчинения, сельские, поселковые, городские, а также районные советы в городах. В 1967 г. в Челябинской области функционировало 267 советов разного уровня, в которые избраны 18500 депутатов, а в 1969 г. — 280 советов и 18263 депутата. Для проведения выборов в местные Советы 1969 г. было образовано 985967 окружных избирательных комиссий, в составе которых насчитывалось 3660959 человек — практически каждый 50-й житель СССР был задействован в организации избирательного процесса. Финансирование одного избирательного участка обходилось государству от 280 до 2000 рублей, обслуживание участков, расположенных на территории Челябинской области, выразилось в сравнительно крупной сумме около 100000 рублей. Основными статьями расхода были организационные — аренда помещения, оплата труда председателя и секретаря избирательной комиссии (остальные члены комиссии работали на общественных началах), покупка инвентаря, обеспечение связи — телеграфа и телефона, в отдалённых районах — раций (в этом случае к проведению выборов подключали военных).

За высокую явку на выборы шла борьба среди комиссий. Для обеспечения явки избирателей комиссии разворачивали масштабную агитацию. Однако количество не всегда соответствовало качеству — в центральные органы власти поступали жалобы на формальный характер работы агитаторов или недостаточное информирование избирателей. Поиск политически подкованных людей для работы в качестве агитаторов также представлял проблему. Многие агитаторы действительно подходили к выполнению обязанностей формально: сохранились документы проверочных комиссий, в которых говорится об агитаторе, читающем по бумажке и публике, не проявляющей интереса к выступлению: на собраниях могли играть в домино, пить пиво с рыбой, читать газеты, а затем в отчётных бланках агитатор ставил галочку о прочтении лекции, а зрители — о посещении. На выборах существовали нарушения: внесение в бюллетень другого кандидата, ошибки в именах и фамилиях кандидатов, создание одного бюллетеня для нескольких округов, вбросы бюллетеней для улучшения статистики. Однако чем выше был уровень выборов, тем строже контролировалось их соответствие законодательству, и допущение нарушений несколькими комиссиями на выборах в областной совет приводило к перевыборам, то есть государство не считало выборы простой формальностью, а способом мобилизации населения для участия в политической жизни. Поэтому соблюдение «правил игры» и определённая прозрачность были важны для создания упомянутой «культуры доверия» населения власти.

Безальтернативный характер выборов был проблемой, поэтому способом волеизъявления были надписи на бюллетенях. На бюллетени наносились надписи как благодарственные, так и критические, причём граждане знали, что их надписи будут рассмотрены в партийных и милицейских органах, поскольку избирательные комиссии делали выписки. Вместе с тем, в обществе бытовало подозрительное отношение к избирателям, шедшим в кабинки, а не опускавшим бюллетень в урну сразу после получения: несогласие с единственной выдвигаемой кандидатурой можно было выразить её вычёркиванием, а бюллетень без пометок был голосом «за». Вместе с тем, нормы о безальтернативности выборов в советском законодательстве не существовало, как и не являлось преступлением вычёркивание кандидата. На стадии выдвижения кандидатов по округам существовал ритуал: выдвигалось две кандидатуры. Например, на собрании заводского коллектива такими кандидатурами могли стать мастер данного завода и представитель центральной власти, который в дальнейшем присылал благодарственную телеграмму с отказом от выдвижения в депутаты в пользу второго кандидата. В то же время, представители культурной элиты страны часто вносились в списки для избрания в Верховный Совет от регионов. Так, в 1974 г. в Челябинске был избран режиссёр Сергей Бондарчук.

Помимо внесения известных деятелей в списки от регионов, существовали квоты для женщин, комсомольцев, беспартийных, рабочих, колхозников и баллотирующихся впервые, поскольку декларировалось, что члены КПСС являются активом, однако для решения задач, стоящих перед властью, нужно привлекать всё советское общество.

Депутатов советов можно разделить на три больших группы. Во-первых, это представители партийного аппарата (министр оборонной промышленности А.С. Зверев, первый секретарь Челябинского обкома Н.Н. Родионов); во-вторых — промышленная номенклатура, руководство заводов (директор ЧТЗ Г.В. Замченко, директор УрАЗ В.А. Грушкин); в-третьих, это делегаты из народа — представители рабочего класса (телятница Боровинского совхоза Е.А. Лаптева, сдатчица огнеупорных изделий завода «Магнезит» А.И. Цветкова). Стоит отметить, что в Верховный Совет избирались передовики производства и рационализаторы, имеющие государственные награды, например, звание Героя Социалистического Труда, а требования к депутатам областных, городских и районных советов были значительно ниже. Помимо трудовых успехов, при выдвижении кандидатур учитывались общественная активность (например, в качестве организатора художественной самодеятельности) и моральная чистота кандидата. Осуждались пьянство, использование имущества колхозов и предприятий в личных целях, в выдвижении кандидатуры могло быть отказано по семейным причинам — например, если жена кандидата была замешана в махинациях или его отец был старостой на оккупированной территории.

Важный элемент избирательной системы — наказы избирателей. Кандидат не шёл на выборы с собственной программой, а претворял в жизнь положения программы партии и правительства на местах. Большинство наказов было связано с благоустройством территорий. Если в предшествующий период сбором данных общественного мнения занималась милиция, то срез наказов стал предметом изучения первых советских социологов в 60-х годах Одновременно с этим, наказы были отражением проблем, существовавших между советами, партийными и хозяйственными органами. Формально, высшим органом власти на местах оставались Советы, однако реальные решения принимались в партии, а хозяйственные органы не всегда располагали средствами. Следовательно, депутату важно было подать отчёт о выполненных и невыполненных наказах, представив ситуацию избирателям. Депутат не имел реальных рычагов воздействия на политический курс, а отношения хозяйственных органов были зачастую довольно запутаны. Право прийти в любое учреждение и задать любой вопрос не избавляло от хождения по инстанциям. Вдобавок, заниматься обработкой наказов депутатам приходилось в свободное от основной работы время. Поэтому частым явлением было снятие депутатов с должности.

В ряде округов депутаты были забаллотированы (вычеркнуты). Причём, чем ниже был уровень совета и меньше количество избирателей в округе, тем больше была вероятность неизбрания кандидата или массовой неявки на выборы. Это объясняется более тесным взаимодействием жителей сёл в повседневности. В подобном случае наказывались не избиратели, а партийное собрание, которое выдвинуло кандидата. В то же время, в городах в бюллетене могла оказаться фамилия министра, директора, деятеля культуры, и избиратели оценивали его с позиций соответствия кандидата идеальному типу депутата, поскольку он был выдвинут партией, а доверие кандидату было, в конечном итоге, выражением доверия выбору советской власти.

Выборы в СССР сочетали в себе демократические черты — представление населению возможности участвовать в политическом процессе — с предсказуемостью, как для власти, так и для населения, которое передаёт государству часть своих политических и экономических прав в обмен на стабильность и защиту от резких преобразований.

Михаил Питателев