Какое, милые, у нас тысячелетье на дворе?

Французские поэты прекрасной эпохи вовсе не догадывались, что их эпоха — такая уж прекрасная. Скорее, они были бы склонны называть это время ужасным, упадническим или декадентским.

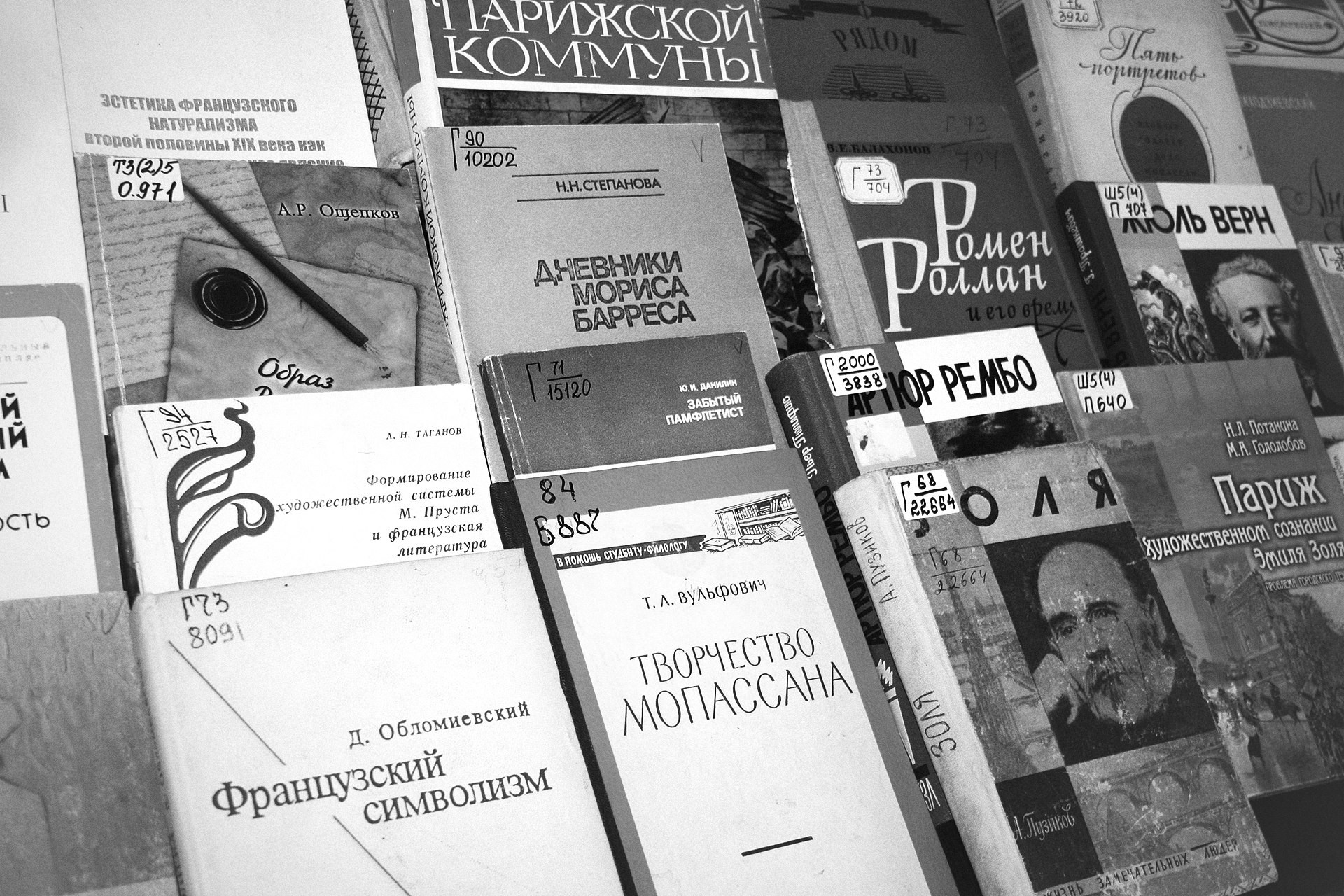

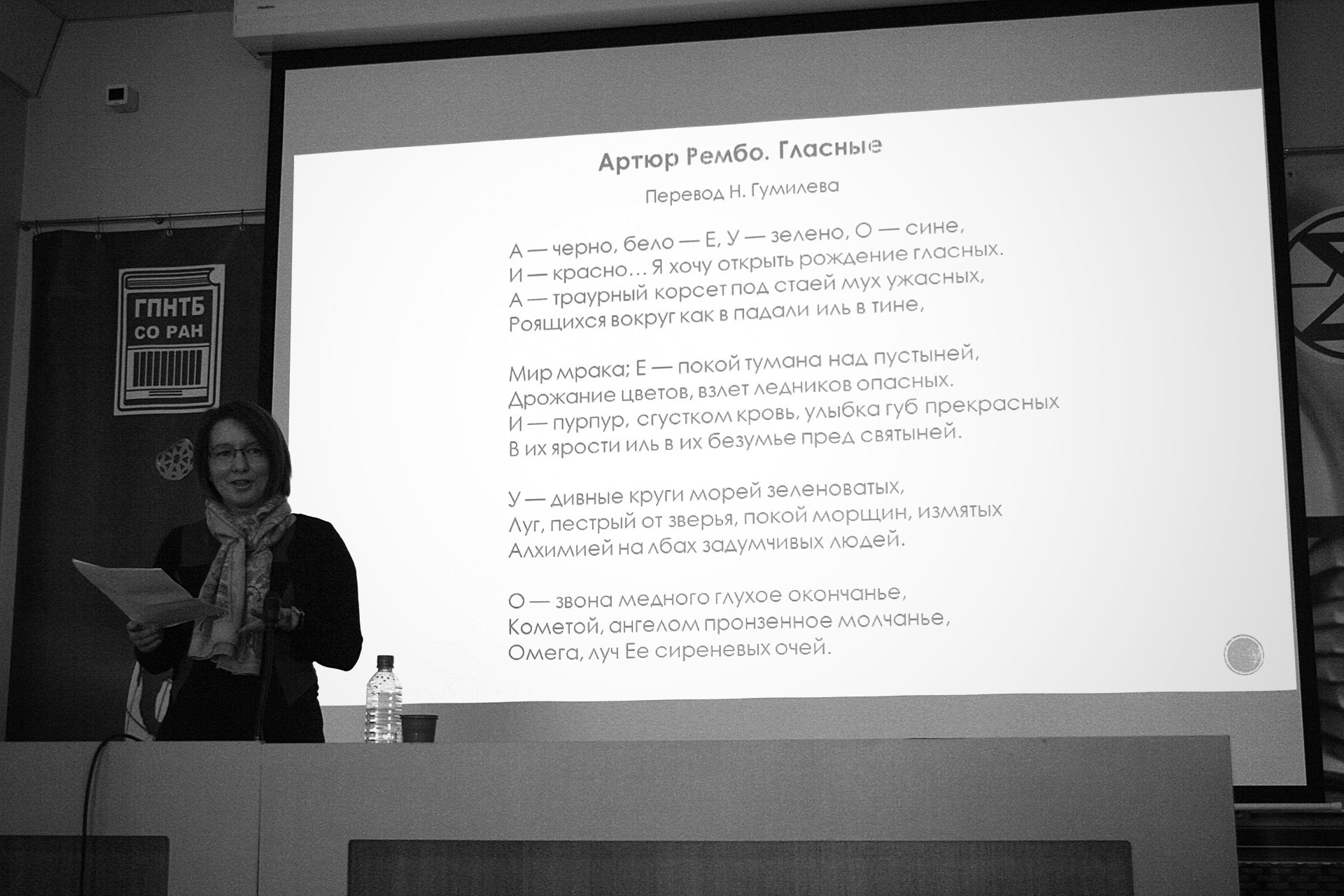

С такого, немного парадоксального, оборота филолог Наталья Ласкина начинает в ГПНТБ СО РАН свою лекцию о периоде в истории искусства Франции, расположившемся между сциллой Франко-прусской войны (закончилась в 1871) и харибдой Первой мировой (началась в 1914). Забежав вперед (и при этом — снова парадокс — ровно на сто лет назад от дня сегодняшнего), сообщим, что означенная харибда почти что подчистую слизнула прекрасные цветы одноименной эпохи.

Но отчего же эта прекрасность не была замечена современниками? А может быть, и утрачена она была

Казалось бы — с высоты пройденных лет — ситуация предельно ясна: что имеем — не храним и «не приведи Конфуций» родиться в эпоху перемен. Но не все так просто. Если задуматься: каким может быть искусство в эпоху всеобщего процветания и изобилия? Сытым, довольным, успокоившимся. Именно таким оно и было. Но поэзия — этот вечный ловец неуловимого, неутомимый ходок туда, не знаю куда — она согласна на существование лишь в иных условиях. Она живет ловлей майского жука и октябрьского листка, поиском утраченного Рая и Золотого века, непрекращающимся возвращением в Итаку. И что делать поэзии, когда Золотой век — вот он, со всех сторон — нагребай в карманы. Как быть бедной поэзии, угодившей в такую ловушку?

Ответ — на самой заре эпохи (прекрасной эпохи!) — дал человек, совсем еще мальчишка, чей фотопортрет сегодня возведен едва ли не в ранг иконы. Артюр Рембо. Думается, он мог бы изобрести для себя эпитафию в духе: мир меня ловил, но не поймал. И ее непременно помещали бы рядом с растиражированным изображением самого Рембо.

Но это было бы потом. А пока напомним основные вехи жизни этого бунтаря среди бунтарей. К двадцати годам создал весь свой корпус гениальных текстов. После этого бросил писать. Путешествовал по свету. Осел в Африке, где, в числе прочего, занимался торговлей оружием и людьми. Вернулся во Францию, тяжело заболел и умер тридцати семи лет. Возможно, главным произведением Рембо является его собственная жизнь.

Во всяком случае, Артюр Рембо протоптал дорожку — целую просеку прорубил — которая оказалась путеводной для многих талантливых людей того времени и места.

Рембо задал время прекрасных дилетантов.

Время, оставившее за своим бортом писателей-профессионалов (хотя, повторимся, тогда об этом никто еще не подозревал). И напротив — приютившее любителей, осевших на периферии, считающих искусство магией, тайной, но никак не работой.

Центрами культуры оказываются не Французская академия и не именитые журналы, а рассредоточенные маленькие журнальчики (то, что сейчас называют «DIY», т. е. «do it yourself», «сделай сам»), литературные кабаре (как точка соприкосновения «высокого» и «низкого»; как место, где полярные типы искусства, описанные, к примеру, Питером Бруком в «Пустом пространстве», встречаются, выпивают и закусывают). Возрождается традиция литературных салонов, т. е. тоже достаточно закрытых, герметичных сообществ.

Разумеется, здесь сразу возникает множество ассоциаций. Если говорить о нашей стране, то это и Серебряный век с Башней Вячеслава Иванова. Это и чуть более поздние обэриуты, противопоставившие свой абсурд абсурду вокруг них. Это Платонов и Шаламов. Это неофициальные поэты эпохи «оттепели» — лианозовцы, смогисты, представители «филологической школы» (нужно отметить, что и поэты прекрасной эпохи были горазды выдумывать себе необычные прозвища: символисты, маги, гидропаты). Это рок-музыканты 80-х, «Аквариум» как образ жизни. Это день сегодняшний, с его расслоением общества, вызывающим незамедлительную ответную реакцию художников.

Может быть, и поэтому нам так близко то, о чем рассказывала Наталья Ласкина. То о чем писали и жили французские аутсайдеры чуть больше ста лет назад.

Наверное, так только и можно угодить в прекрасную эпоху: пойдя наперекор всем правилам. Сидя на красивом холме. Когда уже нечего терять.

Отрадно вот что.Для подростков, которых в изобилии оказалось на лекции Натальи Ласкиной, для подростков, воспитывающихся в современном мире линейных схем и алгоритмов, иерархий и рейтингов — хотя бы по касательной, но услышать, из какого сора могут возникать столь прекрасные цветы — бесценно. Может быть, искра творца, которая сейчас теплится в каждом из них, в

_______________________________________

Антон Метельков