О КРИВИЗНЕ СУБЪЕКТИВНОГО ПРОСТРАНСТВА

Субъективное пространство неэвклидово, ибо параллельные прямые в нем встречаются в точках схода. На прямых, как стрела, дорогах аварии происходят чаще, чем на криволинейных, видимо в мозгу человека-водителя как-то записан поворот — кривизна субъективного пространства. Проблема кривизны субъективного пространства заинтересовала меня в связи с моими занятиями рисунком и лепкой. Я обратил внимание на стойкую проблему: в портрете левая часть лица рисуется или лепится труднее, чем правая. Я долго считал эту особенность исключительно личной проблемой. Но однажды спросил об этом у знакомого скульптора, казавшегося мне вполне «симметричным», и что же? Он сказал, что испытывает те же трудности. «Когда правая часть закончена, левая еще нет». Стало понятно, что я не исключение. На основании моего опыта преподавания рисунка и лепки в израильских художественных вузах, я могу засвидетельствовать, что в подавляющем большинстве случаев, после общей наметки, студенты начинают проработку головы, (аналитическая стадия), где-то в районе правого глаза модели, затем движутся разными путями к левой стороне лица. Затруднения начинаются в районе левого глаза, скулы, лобной кости, здесь обнаруживаются необъяснимые и труднопреодолимые проблемы построения. Когда мы смотрим на портреты профессиональных художников, нередко можно заметить легкую асимметрию, но асимметрия явная встречается не часто потому, видимо, что опытный художник ее преодолевает в соответствии с требованиями художественной идеологии (правильности). Но идеологии меняются, художник-модернист деформации не боится, но сам ее ищет: «Искажение, деформация — это жизнь… это красота» говорит Хаим Сутин. Кроме того, и у опытных художников встречаются деформации непреднамеренные, своего рода фрейдистские «оговорки» за которыми скрывается глубокая проблема кривизны субъективного пространства.

Ошибки в рисунке начинающего художника считаются столь же естественными, сколь и «противозаконными», нарушающими законы правильного рисунка. Между тем у деформаций, искажений есть свои законы, и они представляют собой интереснейшую тему художественно-психологического исследования. Задача этой статьи обратить внимание лишь на верхушку айсберга. С этой целью я и обратился к естественной и закономерной асимметрии процесса рисунка и лепки, процесса, который начинается с одной стороны объекта (правой) и движется ко второй стороне. Симметрия как бы вторична, она приходит, если приходит, потом, в конце.

Конечно, многое зависит от ракурса, угла зрения, под которым художник видит модель, образ. Когда рисуем голову слева, то слева и начинаем. Тогда может появиться подобие деформации правой, но, думается, что это именно подобие. Поскольку «левая деформация» проявляется и в скульптуре, ее нельзя объяснить только ракурсом, это нечто совсем другое, более глубокое.

Надо сказать, что объект в искусстве, несмотря на скромные его масштабы, является нам и субъектом и вместе объектом космическим. Без понимания этого факта, мы упустим весьма важные основы эстетики и искусства. Существует, как говорилось в предыдущей статье, визуальная гравитация, благодаря которой выпуклости формы, контуры удаленные от центра оказываются областью неустойчивых, трудно уловимых в рисунке точек и линий. И наоборот, вогнутости формы, — это визуальные устои, зрение действует подобно текучей стихии, подобно воде находящей устойчивое положение в углублениях почвы. Это имеет большое значение в рисунке и лепке, позволяет, опираясь на устои строить форму в целом, что очень важно учитывать в преподавании рисунка и лепки.

Визуальные устои, таким образом, создаются визуальной гравитацией, ибо гравитация симметрична, ведь она создает в космосе шарообразные тела. Но действуют в космосе и другие силы — асимметричные, с которых мы начали, они заставляют космические тела двигаться, вращаться в определенном направлении, они же заставляют галактики двигаться по спирали и они же вводят асимметрию в работу художника.

Понятия «устой — неустой» мы взяли из музыки, где звуковые тяготения подобны визуальным и наоборот. Движение — это асимметрия, и поскольку жизнь — это движение, то асимметрия здесь принципиальна. Человеческое тело симметрично, но есть в нем и асимметрия — расположение некоторых внутренних органов и др. Это специальная сфера, мы обратим внимание только на одну маленькую деталь. Волосы на голове человека растут по спирали, потом у мужчин по вискам волосы переходят в бороду с двух сторон и

Четче всего асимметрия проявляется в рисунке головы. Как уже говорилось, в подавляющем большинстве случаев, не только студенты, но и художники начинают рисовать или лепить голову, ее подробное построение в районе правого глаза модели и двигаются постепенно вниз, вверх и к левому глазу модели-портрета. Своеобразным препятствием на этом пути оказывается нос, ведь это выпуклость — область неустойчивых линий. Так или иначе, в районе левого глаза, стыка скуловой и лобной костей, линии развития рисунка должны «сойтись», но они почему-то именно здесь не хотят сходиться. Возникает тот же конфликт, что на стыке двух потоков волос, только в рисунке это происходит на противоположной, левой стороне — трудности построения. Один студент назвал этот стык — область левого глаза, «бермуда», воспользуемся его словом, второе название явления «левая деформация» ибо конфликт наблюдается с левой стороны скульптуры, рисунка. (Заметим, что в рисунке, со стороны зрителя это оказывается правой стороной). Это типичное проявление кривизны субъективного пространства, которая у всех разная, но сохраняет и общие черты. Есть люди более и менее симметричные. Их симметрия или асимметрия, иногда едва заметны во внешности, но всегда — в рисуемых ими портретах. Таким образом, мы констатируем в пластической работе два принципа: симметричный принцип гравитации и асимметричный принцип спирали. Художник, как сказано, обычно преодолевает асимметрию, но он не всегда этого хочет, а модернист, как говорилось, деформаций не бежит, но идет им навстречу, и эти деформации совершаются по своим законам. Приведу лишь несколько примеров.

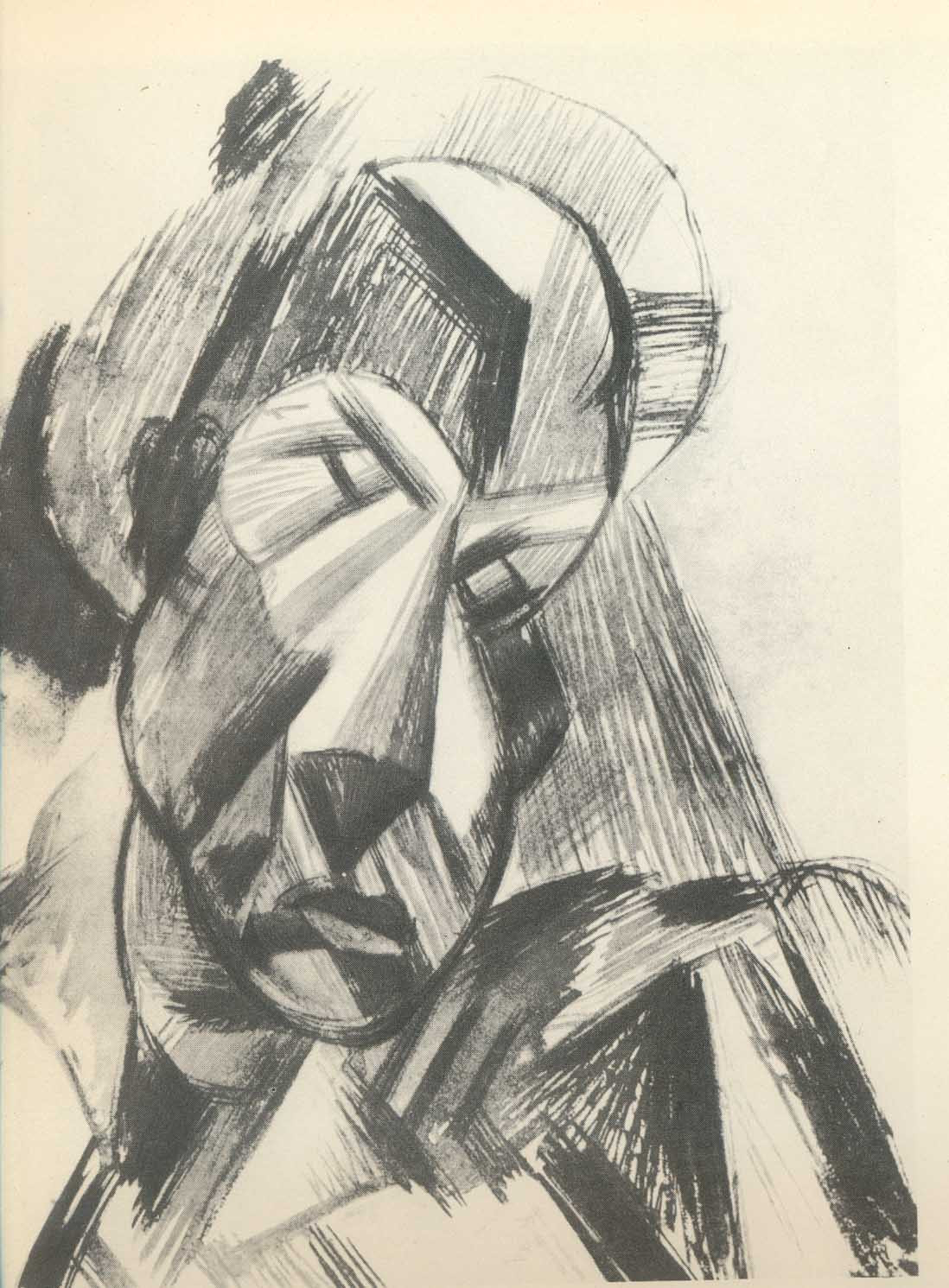

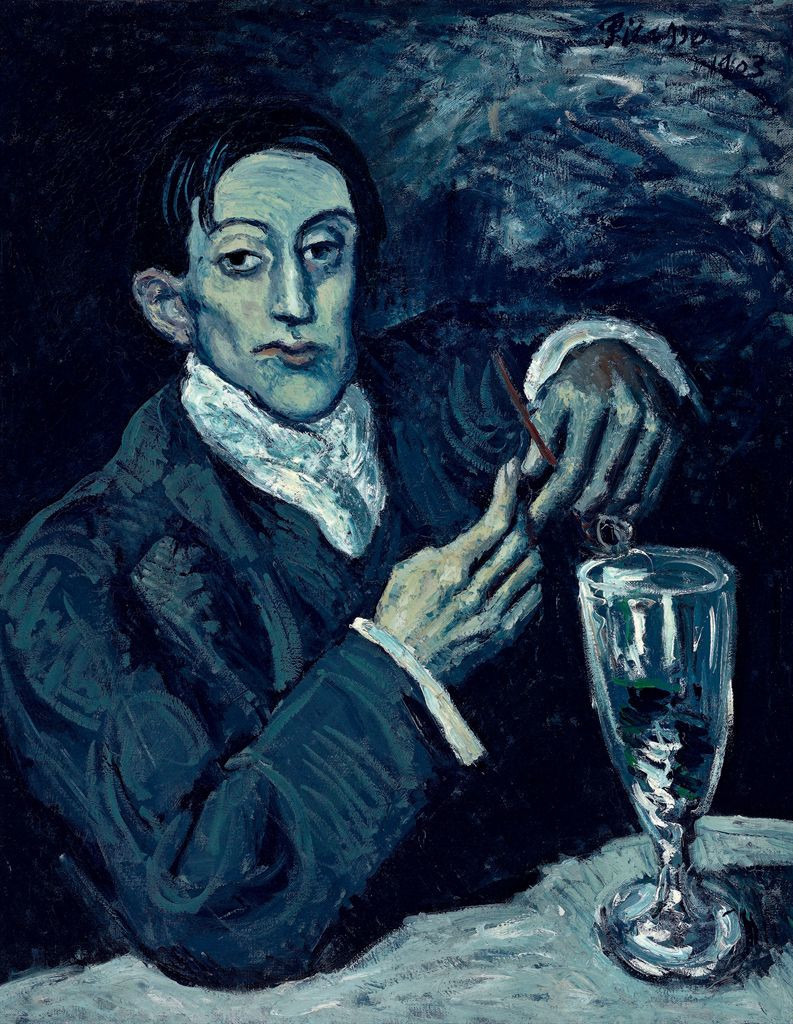

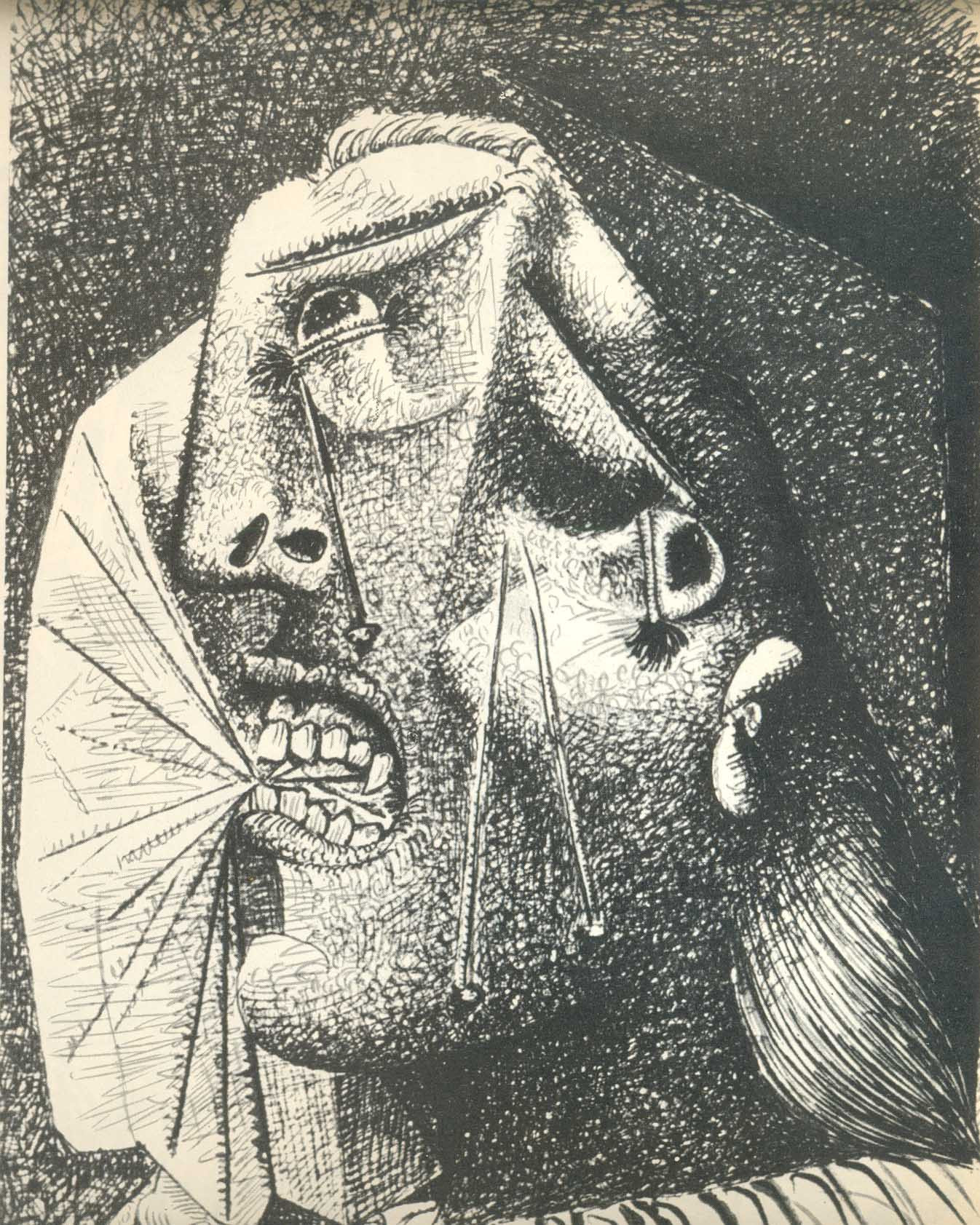

Утрированная асимметрия «бермуда» в рисунке Пикассо, конфликт концентрируется в районе левого глаза модели.

У

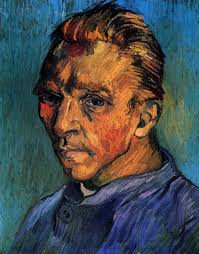

По этой же причине в другом портрете того же года переносица сдвинулась с середины также в сторону преобладающей зрительной массы, т.е. вправо, считая от зрителя, ведь, как отмечалось, нос — выпуклость, его линии неустойчивы.

В этом портрете ощущается также влияние обратной перспективы — это проблема особая, уходящая часть лица преувеличена.

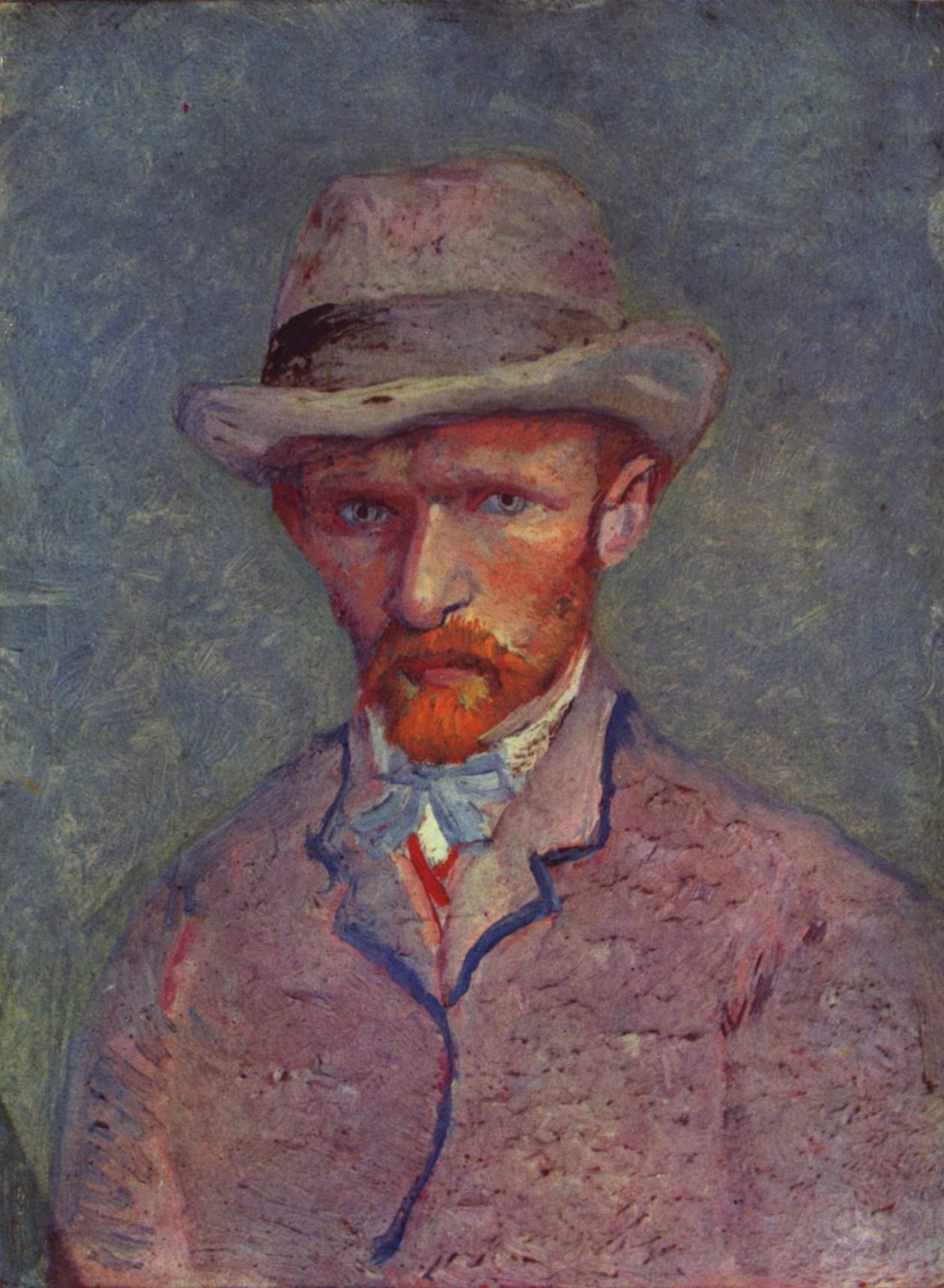

В первом портретете (слева) есть едва заметное «падение» контура носа. Во втором (справа) переносица сдвинулась вправо, уходящая часть лица преувеличена. Оба автопортрета 1887 года.

Обратная перспектива, как ее описал Лев Жегин в своей книге «Язык живописного произведения» проистекает от подспудного стремления художника как бы развернуть форму и показать то, что с данной точки зрения увидеть невозможно — это одно из проявлений кривизны субъективного пространства.

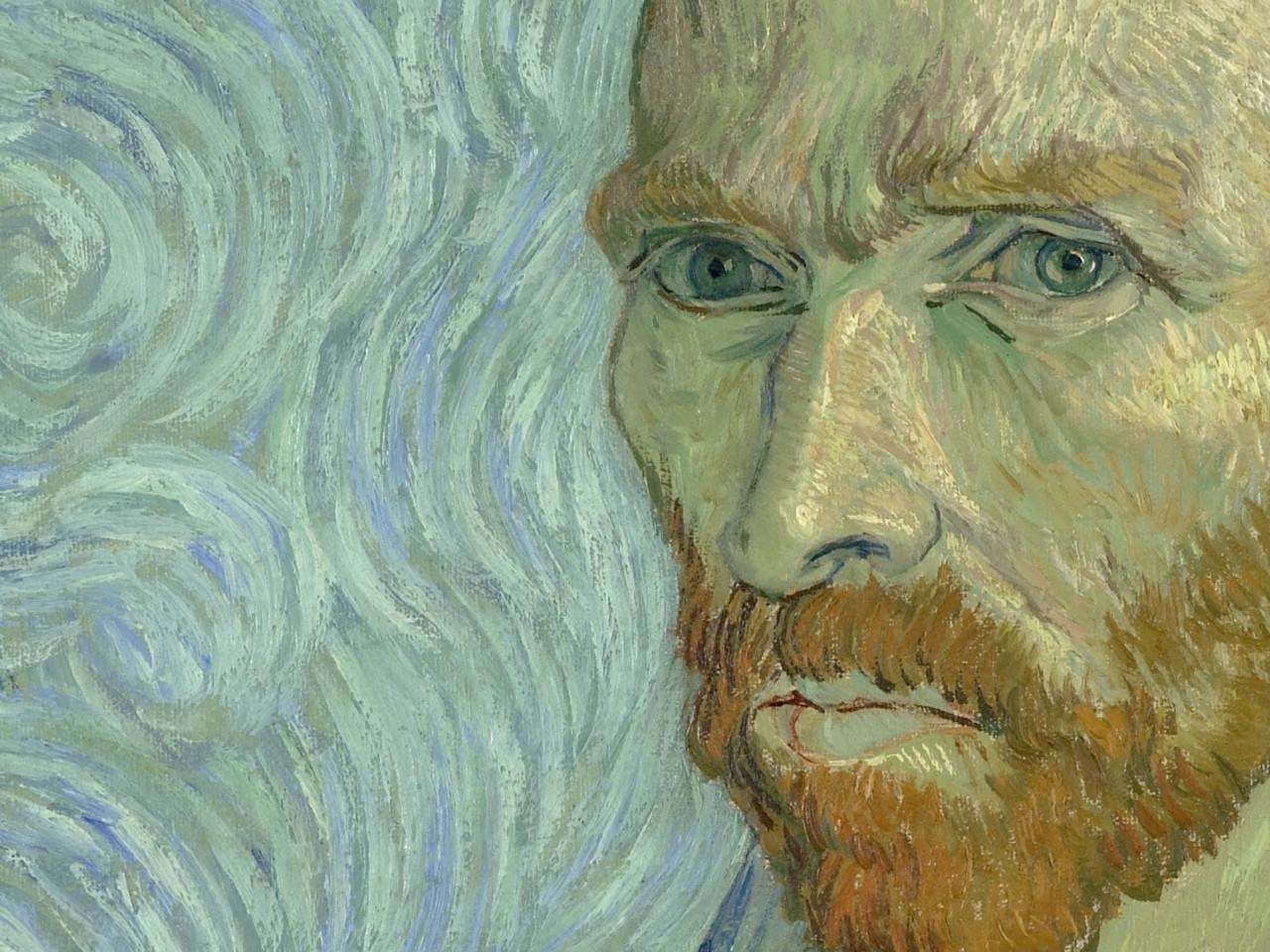

Но вернемся к левой деформации. В следующем автопортрете Ван-Гога 1889 г. заметна определенная асимметрия, в районе левого глаза — то, что мы назвали «бермуда», не состыковка скулы, глаза, лба. В буйной своей экспрессии Ван Гог иногда пренебрегал точностью.

Еще примеры «левой деформации»: Игаль Варди. типичный пример — «бермуды». Левая сторона головы совсем не прорисована.

И еще примеры кривизны субъективного пространства, асимметрии.

«Бермуда» у Ф. Бэкона, левые стороны лиц много уже и деформированнее правых.

«Бермуда» у Пикассо.

Бермуда» у О. Целкова

Левая сторона головы (она для зрителя правая) сплюснута.

В рисунке Леонардо есть асимметрия лица («бермуда»).

Асимметрия у Сутина, левая часть сужена, правая расширена.

Кривизна субъективного пространства проявляется не только в асимметрии, но и по другим параметрам. Укажем на некоторые моменты. Рисунок головы обычно проходит в своем развитии нечто подобное биологической эволюции: сначала студент приуменьшает череп и лоб, преувеличивает нижнюю часть лица, потом в процессе уточнения «эволюции» череп растет, а подбородок соответственно уменьшается. Назовем это «атавистической деформацией».

В этом рисунке Пикассо намеренно утрирует

атавистическую деформацию.

Субъективное пространство, как мы уже отмечали, неэвклидово, поскольку параллельные прямые в нем не параллельны и встречаются в точках схода. Это определяет законы линейной перспективы. Они объективны и действуют также при фотосъемке. В противовес этому объективно-субъективному искажению действительности психика человека создает феномен обратной перспективы, о котором мы говорили. Интересно, что обратная перспектива проявляется не только в условностях древней живописи, о чем писал Жегин, но и более непосредственно, например, в рисунке головы в три четверти. Художники и студенты часто преувеличивают уходящую часть лица, как бы желая развернуть ее на себя, приуменьшают ближнюю часть, как мы только что наблюдали в автопортрете Ван-Гога.

Интереснейшее явление представляет собой то, что можно поименовать аутоидентификацией. Это явление, на которое впервые обратил внимание Леонардо да Винчи. Формы и линии нашего тела какими-то неведомыми путями переходят в формы нашего рисунка, скульптуры и в линии нашего почерка. Леонардо упрекает художников повторяющих в своих персонажах самих себя. Когда художник рисует от себя, причем не карикатурный, а правильный образ, он невольно создает то, что можно назвать «своим монотипом», монообразом. То есть у каждого художника есть определенный тип лица, к которому он тяготеет, когда работает без натуры. Этот монообраз выражает идеал, а иногда и антиидеал художника, но в нем есть черты и самого художника. Портрет — это и автопортрет.

Аутоидентификация проявляется не только в портрете, но прежде всего в самом стиле художника («стиль — это человек»), в особой кривизне его линий. Есть что-то кубистическое в форме головы и рук Пикассо, создателя кубизма, но есть у него и плавные, текучие линии, они, видимо, выражают какую-то скрытую и, возможно, женственную сторону его личности.

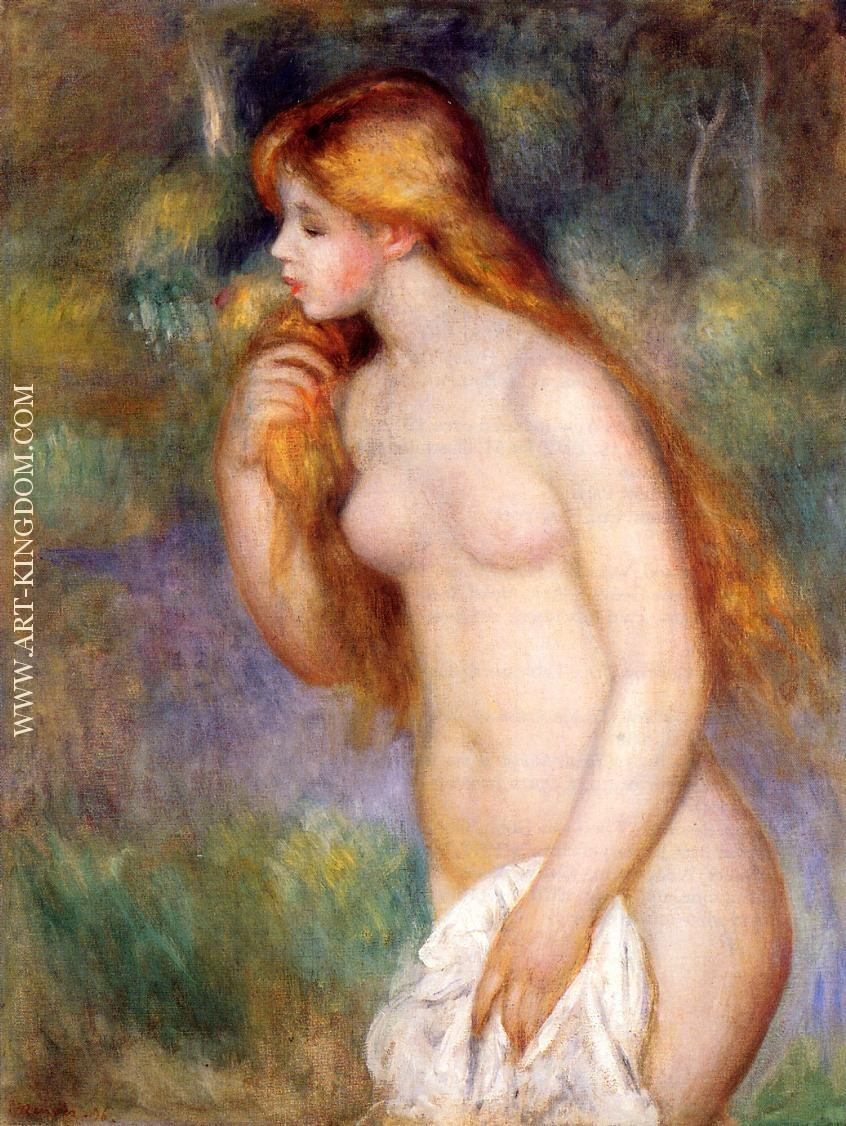

Пропорции тела Модильяни удлиненные. Таковы и пропорции его персонажей. Главным персонажем Ван Гога является он сам, склонность к автопортрету — одна из форм аутоидентификации. «Грешил» этой склонностью и Рембрандт, в его автопортретах мы видим мягкие черты лица, таковы же переходы тонов в его картинах. Пухлость, мягкость характерна для его изображений жены Саскии — это показывает, что вкус Рембрандта в искусстве и в жизни был один. Рубенс на его автопортрете — человек полный, что с лихвой ощущается в его персонажах. Все женские лица Ренуара — одного типа (курносые). Из этого мы можем сделать вывод: таков его идеал женской красоты.

Женщины Ренуара

Где-то глубоко в сознании, подсознании, в психосоматике человека, художника имеется некий его код-самообраз, который является важнейшим фактором «искривления» субъективного пространства, влияет на самые непроизвольные действия человека. Это своеобразный центр, с которым соотносятся мысли, действия и образы художника, в том числе и главный его монообраз. Студентка-скульптор лепила очень удлиненные фигуры, объясняя это как компенсацию за свой невысокий рост. Все элементы сознания соотносятся с кодом аутоидентификации по принципу консонирования или диссонирования.

Существует ли

Кривизна субъективного пространства достойна пристального внимания художника и исследователя искусства.