ПСИХОТЕХНИКА РИСУНКА И ЛЕПКИ

Учитель рисования подходит к ученику и указывает, вот тут не так и здесь ошибка, но как избежать ошибок, какой должна быть методика рисования?

Об этом краткий сей очерк. Разговор строится на параллелях между музыкой и пространственными искусствами — рисунком, скульптурой, потому что музыка в основе всех искусств. Привожу простейшие определения употребляемых музыкальных терминов:

Музыкальный лад — строй, почти тоже что тональность, но без указания какая именно тональность, определена лишь система интервалов между звуками гаммы: мажор, минор, пентатоника и др.

1. Тоника (T) — первая и последняя ступень лада, самый устойчивый звук лада, как и аккорд, на нем основанный, выражает покой и равновесие музыкальной системы.

2. Субдоминанта (S) — 4-й звук и его аккорд — вторжение энергии извне и проникновение ее во внутрь — неустойчив, отталкивается от Т и борется с ней за самостоятельность, звучит беспокойно, тревожно.

3. Доминанта (D) — 5-й звук гаммы и его аккорд — высшее эмоциональное напряжение, излучение принятой энергии, отсюда особая яркость аккорда, есть в нем и оттенок усталости, тяготеет к Т — к покою.

Звуковые взаимодействия-тяготения обусловлены т.н. «натуральным звукорядом» — системой обертонов звучащей струны и они неотменимы. Композитор может следовать или не следовать этим тяготениям, но они не перестают действовать, так полет птицы не отменяет земное тяготение.

***

Небесные тела движутся, издавая прекрасную музыку, так мыслил Пифагор, звуки музыкального лада тоже движутся вокруг единого центра Т, создавая музыкальный космос. Звуки тяготеют друг к другу как планеты, но есть и центробежные силы S , борьба сил создает конкретное движение, а движение меняет состояние всей системы, от более целостного к менее целостному и наоборот. Состояние музыкальной системы мы переживаем как состояние собственной души — это и есть музыка.

Визуальная форма в нашем созерцании тоже превращается в динамическую систему, чье состояние мы переживаем как состояние собственной души, это тот же лад — музыкально-пластический. Исаак Ньютон открыв гравитацию, назвал ее всемирным тяготением и был прав не только в том смысле, что сила эта действует в любой точке вселенной, но и в том, что она действует в различных, в том числе и самых неожиданных срезах реальности. Так в социуме действует социальная гравитация, заставляющая общества централизоваться, а в сфере, которая будет нас интересовать — сфере психики, — действует психическая гравитация. Что имеется в виду? Все сигналы, поступающие в мозг должны прямо или опосредованно встретиться, соединиться, в этом их взаимопритяжение. Только встретившись сигналы могут распределиться по их «удельному весу», «весомости» — важности. Психическая гравитация — самый базисный безусловный рефлекс, мозг первым долгом пытается встретить сигналы и это первичное условие всей деятельности мозга, другие рефлексы, инстинкты, мышление строятся на этой основе. Психическая гравитация в музыке выступает в виде слухового тяготения к центру тональности. Не все лады одинаково централизованы, но это, как сказано, не отменяет слуховые тяготения.

Визуальные тяготения также центростремительны, об этом и пойдет разговор ниже.

Анатомия анатомии

Музыкальная гамма, тональность, музыкальный лад состоят из так называемых устойчивых (тонический аккорд) и неустойчивых звуков, в визуальной форме при ее восприятии и воспроизведении также есть устойчивые и неустойчивые точки, оси, при определенном восприятии форма превращается в своеобразный пластический лад. Большинство звуков музыкального лада тяготеют к единому центру тонике (Т) — это центростремительные звуки. Но есть в ладу и звуки центробежные, это звуки, входящие в аккорд субдоминанты (S). Звуки наиболее сильно стремящиеся к Т — это те, что входят в аккорд доминанты (D). Нечто подобное мы попытаемся выявить и в восприятии визуальной формы.

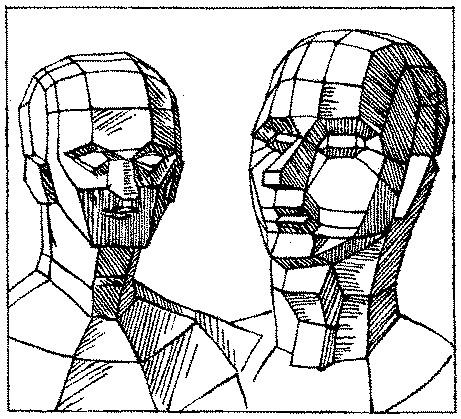

Обратимся к процессу изображения человеческой фигуры, ибо «человек — мера всего» (Протагор). Когда начинающий художник приходит в студию, его знакомят с основными правилами рисунка, и, прежде всего, он узнает о необходимости сравнений. Правило это выражается, например, в таких поговорках: «рисуешь глаз — смотри на ухо», «рисуешь голову — смотри на пятку» и т.д. Это значит, что необходимо привести во взаимодействие все элементы целого. Реже обращают внимание ученика на порядок такого сравнения. Между тем, нарушение «порядка в рисовании с натуры ведет к совершенной неверности и путанице»I (Павел Чистяков). Речь идет не о жестком предписании рисующему, в какой последовательности наносить каждую линию, речь идет о последовательности принципиальной, о движении от опорных точек, осей к менее устойчивым, т.е. к тем, место которых труднее определяется при рисовании.

«Взять в себе (в системе) — говорил Чистяков, — прибегая для этого не к случайным, а к основным, опорным точкам». Опорные точки, о которых говорит Чистяков — это и есть то, что в нашей музыкально-пластической системе называется устоями.

В методиках по рисунку называются конкретные точки или линии, могущие служить опорными при рисовании человеческой фигуры. Яремная впадина, конец грудины, лобковое сращение, отросток 7-го шейного позвонка и т.д. При рисунке головы рекомендуется т.н. крестовина: профильная линия и линия, проходящая по глазничным впадинам. Нужно сказать, что такие указания на перечисленные опорные точки и линии учитывают весьма широкий опыт. Ведь еще Гольбейн в своих рисунках выразительно показал вспомогательную роль упомянутой крестовины при изображении человеческой головы.

Но важно указать на общий закон, по которому те или иные элементы формы становятся устоями или неустоями, и наша системно ладовая концепция позволяет такой закон выявить.

В визуальной сфере, как и в музыке, определяющим является наше психическое тяготение к центрам систем — центростремление, которое мы назвали психической гравитацией, превратившейся в гравитацию слуховую, или визуальную. Соответственно опорные точки в рисунке занимают срединное положение. Так, крестовина, настойчиво рекомендуемая при рисунке головы, есть не что иное, как пересечение двух центральных линий: вертикали и поперечной линии, линии глаз. Тот же принцип действует в отношении всей фигуры.

То обстоятельство, что исследователи и сами художники располагают опорные точки при рисовании человеческой фигуры центрально, медиально, двояко связано с общим свойством централизации систем.

Во-первых, свойство это своеобразно проявляется в строении самого человеческого тела. Человеческое тело обладает осью симметрии — сагиттальной. Именно эта сагиттальная ось и некоторые расположенные на ней точки, мы их назвали, и служат обычно основной опорой для рисующего.

Кроме того, и другие анатомические особенности человека являют нам свойство централизации динамических систем. Все системы движения человека построены так, что каждый сустав служит центром и устойчивой осью какого-то движения, причем, есть субординация суставов. Например, плечевой сустав заключает в себе устойчивую ось движения всей руки; локтевой только ее части (т.е. это относительный устой) и т.д. В этом проступает логическая необходимость централизации динамической системы, условие ее существования «соблюдаемое» природой. Соответственно этому работает и психическая централизация, именно суставные сочленения служат важнейшими опорными точками при рисовании человеческой фигуры. А в нашем восприятии они предстают: основной сустав — основной устой, подчиненный — относительный устой, точки между ними неустойчивы, место их обычно отыскивается уже сравнением с устойчивыми точками.

Мы коснулись двух условий, делающих определенные точки человеческой фигуры опорными для рисующего (ось симметрии и оси движения). Но есть и другие условия. Зрительная гравитация притягивает наше зрение к центрам объемов, но этих центров мы не видим, поэтому важнейшими устоями оказываются вогнутости формы, т.с. вогнутые «переломы» формы наиболее приближенные к центрам. (Так вода находит устойчивое положение в углублениях почвы, т.е. визуальная гравитация действует подобно физической.)

Обычно визуальную гравитацию мы не ощущаем, но в рисунке, скульптуре — формотворчестве — она проявляется настойчиво, может играть как деструктивную, так и конструктивную роли. На использовании визуальной гравитации и строится наша простая и эффективная психотехника рисунка и лепки.

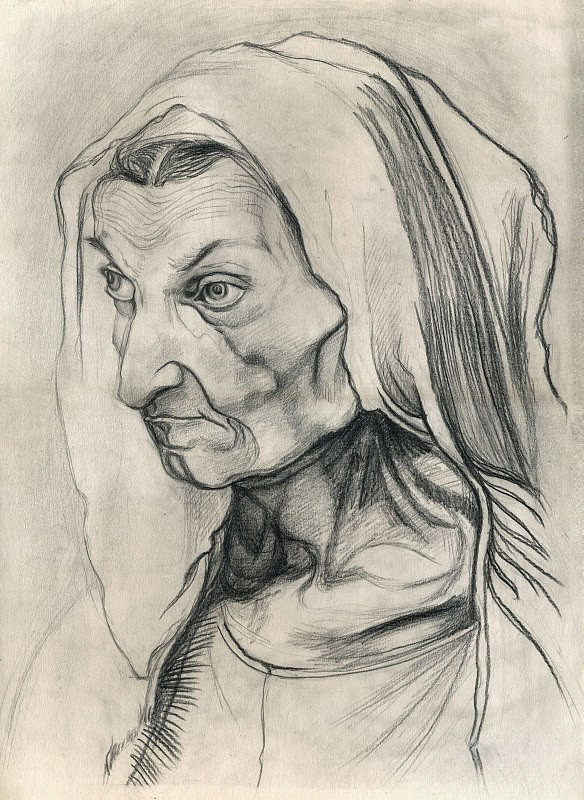

Дюрер интенсивно подчеркивает именно углубленные линии, то что мы назвали вогнутыми переломами формы, а в определении линии носа, лба (выпуклости) даже Дюрер способен ошибаться. (Контуры носа и лба двоятся и троятся, видно, что контур лба неоднократно отодвигался. Это очень интересная деталь, значит поначалу было «падение контура» в сторону основной массы.

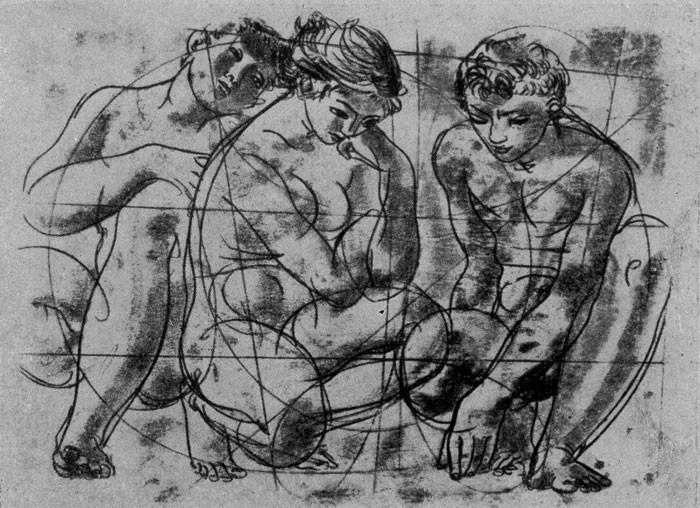

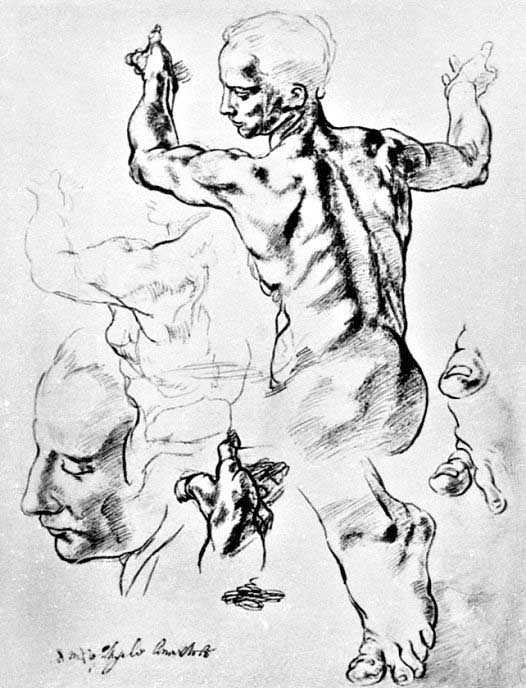

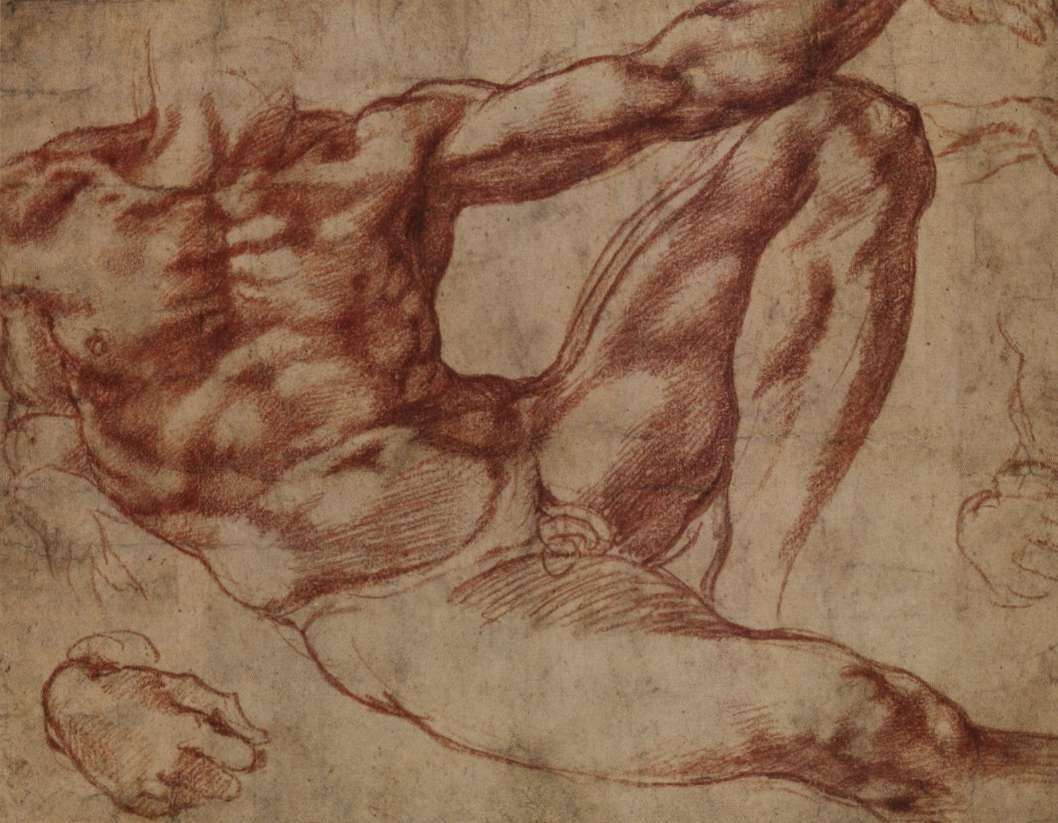

В рисунке Микеланджело ощущается опора на вогнутости формы, эти устойчивые элементы орбитально огибаются линиями контура, но в определении такой выпуклости как затылок даже Микеланджело способен ошибаться (двойная линия затылка).

И здесь Микеланджело использует именно вогнутости формы, а в определении контура даже он способен ошибаться (двойной и тройной контур ноги)

Всякий резкий перелом формы, вогнутый или выгнутый, акцентирует на себе внимание и используется в качестве опорной линии. Это потому, что такой перелом всегда соединяет две поверхности и является срединной осью между ними, но выгнутый перелом формы менее устойчив, чем вогнутый, поскольку он больше удален от центра.

Вогнутые и выгнутые переломы формы у Дюрера

Восприятие формы через отношения вогнутых и выпуклых ее переломов, граней помогает видеть форму пространственно и как бы насквозь.

Наименее устойчивы точки на округлой выпуклой поверхности, что подтверждается трудностью изображения, например, молодых округлых лиц, или ошибками, на которые мы только что указали в приведенных рисунках.

Контур, вследствие его удаленности от центра — область неустойчивости. Контуры являются «не началом рисунка, а его концом». (Чистяков). Почему яремная впадина и конец мечевидного отростка выделены как особенно устойчивые из всей центральной оси, которая сама по себе является опорной, очевидно не без связи с тем, что это именно впадины. Так, на этой же оси, скажем, пупок намечают раньше, чем другие точки живота и т.д.

Линия талии одна из «наиболее опорных» (она является главным сгибом, как бы суставом фигуры и делит ее в отношении золотого сечения). Мы сначала намечаем корень носа, а потом его кончик, также и с ухом. То есть мера устойчивости определяется не только функциональной центричностью, как в случае с суставами, но и центричностью чисто стереометрической. Причина этого кроется именно в централизующем свойстве нашего сознания, которое устремляется к центральным осям движения, или осям объемов.

Важно подчеркнуть, что при различном восприятии формы:

с точки зрения функционально-кинетической (устои-суставы) и с точки зрения стереометрической (устои — центры объемов, переломы формы) — общим моментом остается визуальная гравитация.

У начинающего художника более или менее скоро и четко запечатлеваются в подсознании пропорции человеческого тела — система основных пространственных его соотношений. Более того, такая система запечатлена в подсознании любого человека, далекого от искусства, как инвариант его наблюдений над людьми, она и становится, основой чувства анатомической и во многом эстетической нормы. Легко убедиться, что чувство пропорций представляет собой, в первую очередь, чувство пространственных соотношений между главными суставными сочленениями скелета — главными устоями.

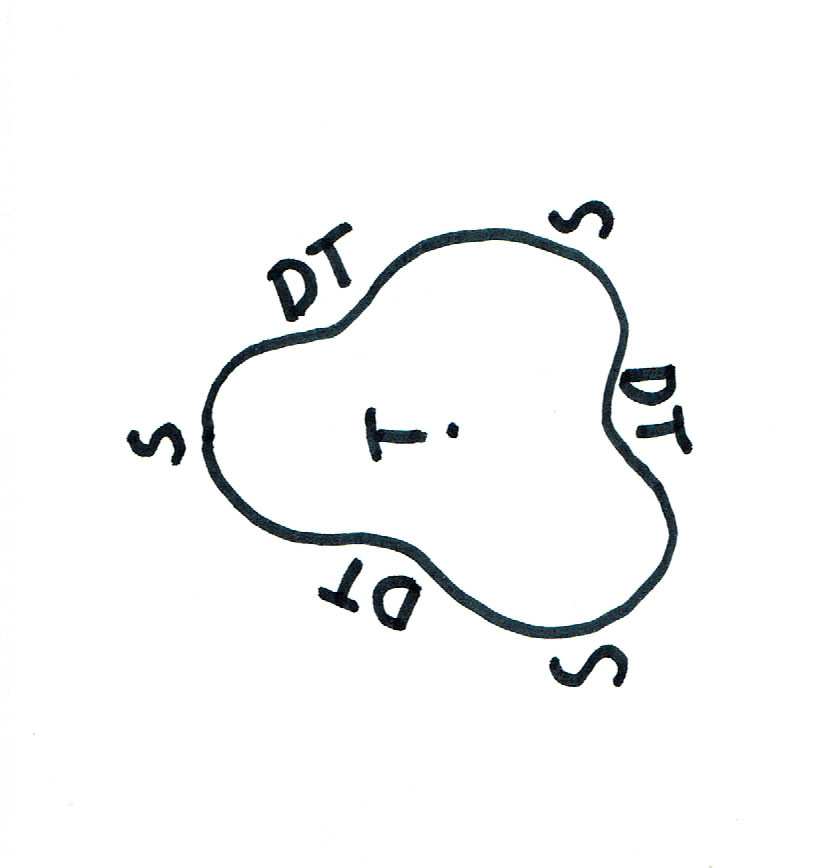

Мы говорим об устоях и неустоях, если же ввести более тонкую градацию, то выделим и другие переживания ладовых отношений сходные с музыкальными. Округлые выпуклости формы сравнимы с субдоминантой (S) они как бы стремятся выделиться в самостоятельную форму, как это делает в музыке субдоминанта, которая всегда борется с тоникой за самостоятельность. Точки на округлой выпуклости неустойчивы и труднее определяются при рисунке. Зрительная гравитация часто заставляет нас преуменьшать эти выпуклости. Так при рисунке головы студенты почти неизбежно уменьшают черепную коробку, затрудняются определить линии носа, подбородка (выпуклости).

Вогнутые переломы формы носят функцию смешанную доминантно-тоническую (D-T) — это не совсем тоника, ибо вогнутость не центр объема, но это как бы стремление к центру — то есть, то, что характеризует музыкальную доминанту, а доминанта потому и называется доминантой, что она доминирует — это наиболее яркая, эмоциональная функция лада. Поэтому углубленные линии рисунка наиболее интенсивны, уверены, экспрессивны. Вместе с тем они, как отмечалось, служат устоями при рисунке, а это уже тоническая функция.

Центр формы — Т, выпуклость — S, вогнутость DТ.

Чувство человеческих пропорций, как сказано, есть чувство соотношения основных членений, человеческой фигуры — система устоев. Опираясь на этот каркас, художник, может уверенно рисовать фигуру в целом. Это, в принципе, ничем не отличается от того, когда музыкант, опираясь на устои музыкальные, может спеть по нотам без помощи инструмента, т.е. сольфеджио, мелодию, безошибочно определяя только по эмоциональному критерию нужное соотношение высот.

Система устоев и неустоев, т.е. лад — не только механизм технического воспроизведения зрительного или слухового образов, но и механизм эстетического переживания. Так нарушение человеческих пропорций вызывает чувство дисгармонии, диссонанса; наоборот, слаженность, частей — гармонична, консонантна. Поскольку человек на

Повторим: «человек — мера всех вещей», поэтому не случайно мы связали понятие анатомической нормы с нормой эстетической. Нормы человеческого тела органично вплетены в самые разнообразные наши представления, в конструкцию наших домов и вещей. Подавляющие своей величиной пирамиды, храмы, колоссы Египта и, наоборот, исполненное гуманизма зодчество греков, где каждое членение архитектуры отражает человеческие пропорции — здесь эстетика с очевидностью связана с анатомией человека. Но связь эта, как думается, куда более широкая. Еще Леонардо да Винчи подметил склонность художника сообщать своим персонажам черты, свойственные самому художнику. Это как бы проекция анатомии в творчество, недаром говорят, что стиль — это человек.

Мышление человека по своей природе организмично, это выразилось в том, что на первых порах человек неизменно наделял своими чертами и животных, и растения, и горы, и целый мир. В науке организмичность мышления часто приходится преодолевать, но в эстетике, искусстве такое мышление плодотворно, и, видимо, необходимо. В искусстве естественный антропоцентризм человеческой психологии является основой поэтичности, образности, метафоричности.

Вспомним иконы Рублева, певучую округлость их линий, так настраивающую нас на восприятие вечной, сокровенной красоты мира. Примечательно постоянство, с которым художники, когда нужно подняться к идее о непреходящем, исконном, вечном прибегают к этой «орбитальной» округлости или эллипсоидности линий. Цикличные и изменчивые, логичные и загадочные, они как будто описывают какие-то центры, как бы представляют нам вселенную.

Таковы многие рисунки Матисса, Эрни и Мазереля, иллюстрации Пикассо к книге Поля Элюара «Лицо мира»… В человеческих чертах проступает, выделяется что-то более общее, космическое. А тела в космосе, как мы уже знаем, движутся, издавая прекрасную музыку.

Ганс Эрни. Беседа. У художника человек и космос едины.ПСИХОТЕХНИКА РИСУНКА И ЛЕПКИ