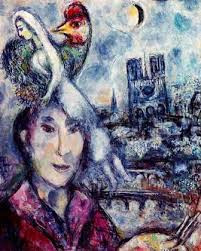

СМЕХОВАЯ КУЛЬТУРА ШАГАЛА

Михаил Заборов

Живописный идиш или смеховая культура Шагала.

Термин «смеховая культура» тотчас отсылает нас к Бахтину, но речь идет о Шагале, а дело в том, что Шагал — один из тех, кто творил то, о чем Бахтин теоретизировал.

Причисление Шагала к лику творцов смеховой культуры, видимо не все примут как нечто самоочевидное, уместно ли вообще говорить о смехе, говоря о Шагале? Ответим сразу и без обиняков: смеха как такового у Шагала нет, но есть ирония — едва заметная полуулыбка, и она с лица картин художника не сходит никогда — смеховая культура Шагала. И если Шагал в союз комедиантов все же будет принят, то, пожалуй, вновь и

Известно, что Витебск в те бурные лета был убежищем — островом, вокруг которого свирепствовала чума войны-революции… как тут не вспомнить, что ведь и Декамерон рождался в условиях подобных. Но зачем ходить так далеко во времени, Цюрих тех же примерно лет, служивший убежищем для многих художников запада, стал родиной дадаизма — тоже культуры вполне смеховой. Так что предположение о законосообразности возникновения смеховой идеи в условиях пореволюционного Витебска не столь уж искусственно. Но если есть тут закономерность, то в чем она?

Понятно, что, находясь в буче, боевой и кипучей, войны, страдания, смерти, смеяться трудно, посему некая удаленность от происходящего — условие элементарное и вполне ультимативное для какого либо сочинительства вообще, тем более имеющего отношение к стихие смеховой.

Впрочем, в декамеронной ситуации можно было бы ожидать появления образов страха, кошмара, апокалипсиса, но видимо срабатывает механизм изживания страха смехом, и это очень существенный момент. Именно поэтому, как оказалось, смеховая культура существовала даже в гитлеровских лагерях смерти. И вот для иллюстрации, одна из коробящих шуточек: «Если уж на мыло, то хотя бы на туалетное!» Смех может быть, как видим, весьма мрачным, может он быть и грустным или веселым, но смех — это всегда победа духа над тем что, ему противостоит, и тут — сама суть.

Итак возможно, что декамеронная ситуация витебского убежища дала толчок смеховой идее и Бахтина и Шагала, но суть идеи, конечно не ситуативная, она будет развиваться потом в ситуациях многих и разных, ибо смех — одна из необходимых функций культурного организма. К тому же ирония Шагала, как и Декамерона, вовсе не направлена на враждебную стихию сиюминутного окружения, от таковой ведь нужно уйти, внимание художника устремлено совсем к другому, к самому лучшему и дорогому, что есть-было в его жизни — к витебской его вселенной. Поэтому ирония Шагала растворена в бесконечной любви художника к этому его миру и ее обитателям, и еще ирония Шагала всегда смешана с ностальгической грустью по витебской той планете, которая, видимо по закону разбегающейся вселенной, неумолимо удаляется.

Итак, ироническая полуулыбка Шагала грубым смехом никогда не разражается, она сокровенна, но и вездесуща — смеховая культура Шагала.

Декамеронная ситуация, которую мы привлекли для того чтобы эту культуру понять — это удаленность убежища от кромешища, но Декамерон, как мы помним, тоже создавался на рубеже «разбегающихся» эпох, и тут, соответственно, речь идет об отдалении ином — эпохальном, из которого ясней видны общие черты «человеческой трагикомедии». Но картины Шагала — это ведь бесконечные признания в любви к целому миру, в обоих смыслах слова «мир», зачем же тогда ирония Шагала и в чем она? А Шагал ироничен почти всегда и во всем, даже тогда, когда в работах пост-витебских, поздних, звучат тут и там ноты тревожные, чтобы не сказать мрачные, это происходит опять же в контексте ироническом. Так «Цирк» где-то вдруг превращается в вертеп, атмосфера скорей гнетущая чем наоборот, но и здесь это выражено через иронию — по отношению к веселью.

Иронию влюбленную, ту что пронизывает почти все творчество Шагала, может быть можно назвать «иронией детства» (затянувшегося, впрочем, до преклонных лет). Это детство в двух смыслах: во-первых Шагал, как сказано, сам остается ребенком, «неумелым», наивным всю жизнь. Важно, что он умеет быть неумелым без всякого наигрыша, это потому, что у гения и бездарности есть одна общая черта — неспособность к выучке. Шагал, к счастью, так и не научился рисовать, детская его наивность натуральна. Дитя видит родную «материнскую» среду умиленно, и это мы ощущаем у Шагала непрестанно. Но ведь наивность несовместима с иронией! Влюбленная ирония свойственна умудренному родителю, своих детей созерцающему, и Шагал совмещает в себе две эти противоположные роли — и то один из главных мотивов смеховой культуры Шагала. Он ребенок, но и мудрец, для которого все его персонажи — дети малые, наивные, неумелые как сам живописец. Неуклюжие его персонажи не умеют летать, сколько их ни учи, тяжеловесные, незграбные… и тут обнаруживается второй, а может первый из главных мотивов иронии Шагала: художник неустанно подчеркивает, выявляет, утрирует главный же конфликт еврейства, сочинившего себе небесный мир, небесную же систему ценностей, которая, увы, от косной материальности не «ослобоняет». Но чем саркастичнее дискредитирует Шагал силу небесную материализмом, обыденностью своих героев, тем сильнее та сила усиливается, ибо

Но есть и объединяющее все — народно-карнавальное начало, и не только в картинах связанных с карнавалом тематически, но в самой круговерти, в маскарадной причудливости Шагаловских образов. Народное — хороводное, люди берутся за руки и вращаются в круговом танце, и это модель вращающейся вселенной, оказывается, она была открыта еще до Коперника! Народ не терпит индивида, ибо таковой мелок и конечен, посему народ в его искусстве превращает индивида в тип, а тип — это повтор: ты как он, он как они… повтор же сразу превращает нас в заведенных игрушек, что повторяют, повторяют и повторяют заданные действия, получается забавно и смешно — смеховая культура народа. Результат стоит свеч, ибо дает смертным бессмертие! «Забавная» та типизация — типична для Шагала.

А произнеся слово «народ», нельзя не сказать, что речь в данном случае о народе еврейском, таком каким он сложился в конкретных и очень сложных условиях черты оседлости, Беларуси, Витебска. Тут снова срабатывает механизм внешне-внутреннего видения: Шагал видит еврея изнутри и извне, то есть и глазами не еврея. И тогда — это «иной» народ — «иной» язык, «иная» вера, иные привычки — все это «странно», тут всегда есть над чем поиронизировать. Назвали же греки варварми всех не греков, только потому что их языки казались грекам тарабарщиной, а русские по той же причине назвали немцев немцами то есть немыми. Надо сказать, что еврейский юмор в театре, в литературе или анекдоте всегда шаржирует не «гоя», но самого еврея, то есть, это как правило — самоирония, и это сложный психологический комплекс переживания, переболевания, противостояния, изживания окружающей неприязни — антисемитизма. Изживания, потому что смешной герой у евреев: Абрамович, Хаймович, также как и Иванушка дурачок — всегда смеется последним, или по меньшей мере завоевывает к себе симпатию. Народно-национальный этот мотив — еще одна важная грань смеховой культуры Шагала.

Зачисление Шагала в гильдию комедиантов сблизит его с Шолом Алейхемом — писателем весьма многогранным, но та же неуничтожимая и очень еврейская ирония — пожалуй наиболее броская его черта, тот же смех сквозь любовь и слезы и слезы сквозь смех, те же типы, забавные, смешные и опять же очень и очень еврейские. И снова знакомый, в чуть иной интерпретации вопрос: случайно ли эти гиганты еврейской культуры так повязаны с иронией?

С Шолом Алейхемом оказываемся мы в стихие языка идиш, а язык — наиболее сильное и

Или вот один из знаменитых шагаловских скрипачей, «которые живут на крыше»: «Музыка» 1920 г — это типичнейший местечковый еврей, и это чистейший идиш. Тут полезно протянуть нить связи с иным, очень далеким полюсом еврейской культуры — библейским. Грандиозная панорама, драма, трагедия целого мира даны в неторопливом, величественном, эпическом повествовании… галутный идишийский еврей — тоже заядлый рассказчик, только «я вас умоляю!», не ищите сходства, мне просто жаль вашего времени — тут все наоборот! Что вы сказали, гранди-как? «что с вами, у вас температура!» Тут все анекдот, спектакль, шарж, скетч. Повествовательных предложений по-моему нет вообще, только вопросительные или минимум восклицательные: «Вы себе так думаете? Так я вас уверяю!…» Каждая последующая фраза и по значению и по интонации резко противопоставляется предыдущей — этакая елка раскосая и колючая! А теперь только посмотрите на этого скрипача, «так это таки да елка», линии — палки, треугольники, заостренные формы — все смотрит, прыгает в разные стороны! Руки, ноги скрипача растопырены вполне по-чаплински, или наоборот Чаплин шагал как Шагал? Чаплина все принимают за еврея, хотя это не так, не потому ли, что образ он создал очень уж еврейский? Сам с собой спорящий кубизм-круглизм Шагала — это лишь один из жаргонов его живописного идиша, где формы часто перекрикивают друг друга, этот специфический его кубизм-круглизм — шарж на кубизм.

Но есть и другой живописный жаргон, он более органичен Шагалу, с него художник начинал, к нему вернулся после кубистических грехов молодости, и это язык именно живописный, где-то

Живя в рассеянии меж

У обитателя монументальной оседлой культуры нет необходимости постоянно наблюдать себя со стороны, он полностью погружен в свою культурную среду, живет жизнью своего общества «ничтоже сумняшеся». Еврей же вечно обязан критически наблюдать себя извне — это исключительное обстоятельство породило и особенную смеховую культуру еврейского народа — неистощимую идишийскую самоиронию, что проявляется в обыденной беседе и в творчестве еврейских мастеров искусства. Самоирония эта призвана внутреннее и внешнее соотнести, соизмерить, по возможности сгармонировать. Это возможно потому, что самоирония не враждебна, она сочувственна. Такова ирония Шагала, она зиждется на напряжении между самобытностью и