Совесть и психоанализ. Совесть и художественное творчество

Давайте задумаемся о смысловых интонациях понятия «совесть». Если диссидент связывает совесть прежде всего с гражданским протестом (узники совести), а психоаналитик — с комплексом вины, то для художника она, скорее всего, синонимична непредвзятости творческих мотиваций. Во всех этих примерах камертон ответственности затрагивает разные хроматические стороны душевного уклада. Целостное звучание обретается в религиозном сознании, освоившем отчетливо артикулированный инструментарий покаяния.

Первоначальная версия этого эссе была помещена в моем сборнике «Consonantia poenitentiae (симфония совести), vol. 1» [фрагменты 8 и 10], но нынешний вариант значительно отличается от нее, так как я его переработал и дополнил, стремясь даже в прозе следовать мудрому завету Буало: «Hâtez-vous lentement, et, sans perdre courage, Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage: Polissez-le sans cesse et le repolissez; Ajoutez quelquefois, et souvent effacez» (L’art poétique, 1673). («Спешите медленно и, мужество утроя, Отделывайте стих, не ведая покоя, Шлифуйте, чистите, пока терпенье есть: Добавьте две строки и вычеркните шесть» (Н. Буало. Поэтическое искусство. М., 1958. Песнь 1, перевод А.Л. Линецкой).

I. Вступление

Избранный мною жанр — «фасеточное эссе», напоминающее по своей структуре пчелиный глаз. Оно собрано из отдельных набросков (или «тактов», если допустить аналогию с музыкальным произведением), сделанных в разное время и соединенных ретроспективно. Прибегнув к коллажу или склеиванию, невозможно претендовать на аналитическое изучение феномена: при состыковке повествовательных краев разрывы мысли становятся менее очевидными, но из них складывается совокупная неопределенность, которую невозможно преодолеть «задним числом».

Сегодня я затрудняюсь сказать, насколько логически целесообразны были те или иные фокусировки мысли, и адекватно ли собрана общая картина из неравновеликих и неравнозначных сегментов. Кроме того, стоит только приступиться к разбору чего бы то ни было с позиций совести (в данном случае речь идет о сопоставлении двух типов мировоззрения — терапевтического и творческого), как возникает опасность скатиться в одиозность. Риск настолько велик, что хочется спрятаться от него где угодно, хотя бы и под сенью поэзии, и именно от этого мне приходилось постоянно себя удерживать. Во-первых, преувеличенная чувствительность к разного рода деталям, свойственная поэтическому разуму, затмевает саму суть размышлений. Во-вторых, если мерилом умозаключения считается в лучшем случае строка, а чаще всего — отдельное слово, если критерий достоверности вручен метафоре, перепрыгивающей через лестничные пролёты суждений, то логика превращается в Фемиду с завязанными глазами, и сам автор уже слабо представляет себе, куда и зачем направляется вся эта смешная кавалькада.

Богослов парижской школы, философ и композитор В.Н. Ильин (1891-1974) утверждал:

«Тем, кто мыслит «отрывочно», отдельными, мелкими, несогласованными осколками и обрывками — тем, если им мерзят безобразия, низость и злодейства переживаемой эпохи — очень трудно понять смысл настойчиво и уже давно ведущейся войны с красотой, упорное стремление целых групп, так или иначе власть имущих, втянуть по возможности все человечество <…> в то, имя чему тление и смрад» [Ильин В.Н. Война с красотой и власть тьмы. Беседа. Религиозно-философский журнал. N°2. Ленинград-Париж, 1984. C. 117].

II. Загадочное понятие

Складывается странное впечатление, будто совесть — понятие, «неоткалиброванное» мыслительным цехом, при том что действенность феномена ни у кого не вызывает сомнений. Стоит только задуматься о совести, как в уме возникает образ нейтральной территории где-то между этикой и религиозной моралью, на которой верующему человеку отведено страдать так же, как и человеку вообще. В расхожих определениях совести царит сумятица

Да и в литературе отыщется немало примеров, свидетельствующих о полной сумятице в умах относительно феномена совести. Так, К. Паустовский в книге «Начало неведомого века» обмолвился: «Сила человеческой совести всё же так велика, что никогда нельзя окончательно терять в неё веру» [Паустовский К. Начало неведомого века. Время больших ожиданий. Киев. Днiпро, 1985. C. 156–158]. Ну, во-первых, тут с грамотой неладно: «никогда нельзя окончательно терять», это что-то новое. Перед нами несогласованное двусоставное предложение, состоящее из утверждения и императива, между которыми отсутствует причинно-следственная связь, а они, тем не менее, соединены союзом «что». Так что же

III. Совесть и психоанализ

Недостаточность осмысления совести моралистами, философами и лингвистами могла бы составить тему отдельного исследования. Ограничусь лишь поверхностным упоминанием о том, что в разных культурах и в разных языках коннотации совести могут не совпадать по смыслу: французский язык проявляет завидную рационалистичность, ибо «совесть» и «сознание», «совесть» и «причинность» выступают в нем синонимами (см.: conscience, raison), одно из латинских наименований совести — poenitentiae — означает наказание или кару, ну, а в иудаизме прослеживается тенденция к отождествлению совести и стыда. Причем эта интонация, безусловно, вытекает из религиозного миросозерцания, и если вынести его за скобки, то можно с треском провалиться в преисподнюю карнавальной культуры или же заблудиться в её «чистилищной» версии — в психоанализе.

Сопоставление совести с половыми органами или даже привязывание ее к причинному месту или к заду и его функциям — весьма распространенное явление в определенных типах дискурса. Начнем с гедонизма. Когда Герберт Спенсер пытался использовать его как фундамент для здания этики, возводимого с учетом эволюционной теории Дарвина, вряд ли кто-либо из его современников всерьёз задумывался о возможности «неблагопристойных» вариаций на данную тему. Но пройдёт менее полувека, и гедонизм окажется на препараторском столе экзистенциальной психотерапии. Здесь к инстинкту продолжения рода, ключевым выражением которого является совокупление, приплюсовывается глубинный импульс, побуждающий возвратиться в утробу, принять состояние нерожденности, чтобы спрятаться от коварства и зла, разлитых в мире повсеместно. Спасительная и успокоительная миссия лона сопряжена на гедонистической основе с бегством от совести или же, напротив, с вхождением в оную. Так или иначе, хотим мы этого или нет, но лоно пронизано напряжением моральной ответственности, а уж Эрос выплясывает вокруг него свои эмансипированные кренделя.

Строго говоря, уже самому формату апелляции к обсценному, даже если он выступает на сцену в защитном костюме культурологии, неизбежно сопутствует некий ассенизаторский душок, проникающий повсеместно и затрагивающий помимо всего прочего и понятийную сферу. Отдадим должное Михаилу Бахтину, он стоит особняком, никому не рядоположен, он захватывает и увлекает на потрясающую глубину. Но даже он подчас оказывается пленником той узости, которая является следствием погружения в сугубо секуляризированный обиход понятий «вечность», «бессмертие», «личность»:

«Материально-телесный низ продуктивен. Низ — рождает и обеспечивает этим бессмертие человечества. Умирают в нем все отжившие и пустые иллюзии, а рождается реальное будущее. Одновременно снижаются и высмеиваются претензии изолированного индивида» [Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. Вступление в VI главу. М., 1965.].

Смутное интеллектуальное неудобство, возникающее при чтении этих строк, превращается в состояние рабской расплющенности, вдавленности в плоскость, когда обращаешься к трудам Фрейда или открываешь обширную хрестоматию Джеральда Блюма. Академик Ухтомский, нейрофизиолог, создатель теории доминанты (преобладающего очага возбуждения), с иронией отмечал: «Фрейд был, возможно, глубоко прав, пытаясь путем психоанализа оживить весь путь, по которому слагается доминанта (в данном контексте — паталогическая направленность, — МБ), довести его до сознания и тем самым разрушить его», но, к сожалению, «сексуальная доминанта самого Фрейда компрометирует здоровую по существу идею психоанализа».

Обесценивание представления о совести путём приравнивания ее к

В формате обсценного, в костюмах и масках инфернального карнавала выступают: смерть, роды, унижения, мученичество, низвержение в грязи, зад, испражнения. Но основным действующим лицом является, конечно же, материально-телесный низ. В той мере, в которой он связан с тайной рождения, и преимущество обладания им относится к женскому роду. Ему противопоставлено фаллическое напряжение и подъём, в классическом Китае обозначавшееся как «дэ», «достоинство, нравственность, благочестие» (но, отметим, что ввиду строгости греческого аскетизма, здесь нет вообще никаких коннотаций с анагогическим, подвижническим стяжанием благодати).

Пытаясь усидеть одновременно на двух стульях, расположенных к тому же на разных уровнях, психоаналитик с завидной настойчивостью усматривает в физиологии человека символическую и ритуальную подоплёку. Индивидуальная психическая активность представляется как тонкая прослойка в бесконечном ряду всеобщих процессов. Этот факт не вызывал бы особенных возражений, если бы в рассмотрении всеобщих процессов было бы соблюдено хоть какое-то гармоническое соотношение между возвышенным и низменным, так нет же, последнее преобладает, у него абсолютный приоритет! Собственно, та — доходящая до беззастенчивости — лёгкость, с которой психоанализ берется идентифицировать всю онтологию, включая ноуменальность рождения и смерти, например, с актом испражнения, с ежедневным опустошением желудка, вызывает тревогу и отвращение.

Известен и обратный эффект — демифологизация психоанализа, например, в рекламных или коммерческих целях. Так, стремясь спровоцировать скандальный интерес публики к своему творчеству, Сальвадор Дали паясничает, намеренно эксплуатируя скатологическую тему в своем дневнике: «Однако не прошло и двух часов, как мне пришлось снова вернуться в туалетные покои, и на сей раз стул был нормальный. По всей видимости, пара носорожьих рогов знаменовала окончание какого-то другого процесса» [Дали С. Дневник одного гения. — М.: Искусство, 1991.].

Психоаналитик язычествует, он возводит скинию в отхожем месте и украшает её изображением Танатоса. Туалетный аспект формирования личности связывается с вхождением в тайну физиологической смертности через прах, ежедневно исходящий из желудка. Пусть трепещут и стыд, и совесть! В возрасте с двух до четырёх лет их прививают младенцу родители, когда учат его пользоваться отхожим местом.

IV. Совесть и Страшный Суд

Манипулируя анальной проблематикой, реконструируя ее на мифопоэтических основаниях, психоанализ научается вносить существенные поправки в уже сформировавшуюся личность, изыскивая паллиативные средства для успокоения жгучего напряжения её акцентуаций. В упомянутом контексте акт испражнения соотносится не только со смертью, но и с родами, родовыми схватками, и на сопоставление это делается значительный терапевтический упор.

Психоаналитический подход пронизан изнутри мистической зрелищностью Страшного Суда в том виде, в частности, каким его представил Иеронимус Босх в своём знаменитом триптихе 1504 года. При этом понятие греха, греховности и покаяния не рассматриваются напрямую, их замещает комплекс вины или его модификации. Соответственно, апелляция к совести принимает сугубо инструментальный, дефектологический характер; Страшный Суд не признается и не осознаётся в действительности, происходит лишь обрывочная экстериоризация его образов. Вектор поисков устремлён к разработке стратегий индивидуального бегства от мучительных и разрушающих переживаний, тогда как причины их остаются на воле, и пандемониум вправе продолжать свой разгул за чертой холодного психоаналитического нейтралитета. Проблема в том, что, используя по своему усмотрению лишь избранные фрагменты религиозного миросозерцания, психоанализ сам по себе не является ни вероисповеданием, ни религией, хотя бы и синкретической. Он довольствуется чешуёй, счищенной с рыбы, у него нет алтаря и нет Верховного Абсолюта, и это даже как-то разочаровывает, в конечном счёте. Амплуа парарелигии ему пришлось бы весьма под стать, и вот тогда уж радикальным направлениям хлыстовства пришлось бы потесниться на узких жердочках библиографических обзоров!

Вспомните напряженное противопоставление лица и зада, обнаруженное Бахтиным у Рабле, в инфернальных гротескных описаниях народной карнавальной культуры. С ним перекликаются некоторые мысленные и зрительные образы из средневековой живописи (Босх) и даже из иконографии. Культуролог-эзотерик Грасе д’Орсе, автор «Тайной истории Европы», находясь под сильным впечатлением от Франсуа Рабле, переплетает в своих трактовках образ желудка с… Всевидящим Оком, наделяя чрево свойством едва ли не вседержительным.

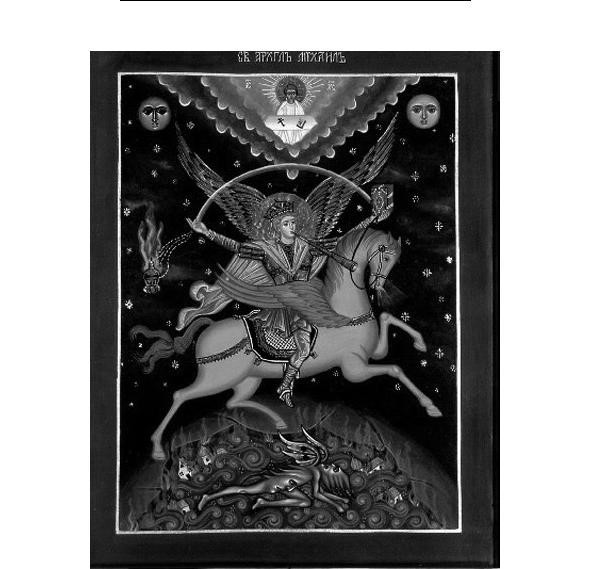

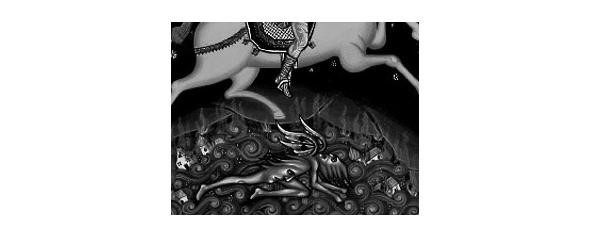

Однако уже в иконописной традиции XVI века именно двойственная перверсивная природа диавола изображалась в виде поверженного архангелом Михаилом крылатого человека с двумя лицами, второе из которых находилось на месте живота или причинного места.

По справедливому замечанию о. Павла Флоренского [Флоренский П. Разум и диалектика. — Вступ. слово перед защитою на степень магистра книги «О Духовной Истине». — М., 1913], «религия — художница спасения, <…> она поражает гадов великого и пространного моря подсознательной жизни, им же несть числа, и ранит гнездящегося там змея». Но эти прекрасные слова применимы лишь к мировосприятию, опирающемуся на святоотеческие каноны.

Ну, а о Страшном Суде хорошо сказал святитель Феофан Затворник:

«Восставшие полки полками текут на определенное место, к престолу Судии, наперед уже предчувствуя, какой прозвучит в ушах их приговор. Ибо деяния каждого окажутся написанными на челе естества их, и самый вид их будет соответствовать делам и нравам. Разделение десных и шуиих совершится само собою. Наконец все уже определилось. Настало глубокое молчание. Еще мгновение — и слышится решительный приговор Судии — одним: «приидите», другим: «отыдите». — Помилуй нас, Господи, помилуй нас! Буди милость Твоя, Господи, на нас! — но тогда поздно уже будет взывать так. Теперь надо позаботиться смыть с естества своего написанные на нем знаки, неблагоприятные для нас. Тогда реки слез готовы бы были мы испустить, чтоб омыться; но это уж ни к чему не послужит. Восплачем теперь, если не реками слез, то хоть ручьями; если не ручьями, хоть дождевыми каплями; если и этого не найдем, сокрушимся в сердце и, исповедав грехи свои Господу, умолим Его простить нам их, давая обет не оскорблять Его более нарушением Его заповедей, — и ревнуя потом верно исполнить такой обет» [Феофан Затворник, свят. Мысли на каждый день года по церковным чтениям из Слова Божия. — Афон. Рус Пантелеймонов монастырь. — М., 1881. — 484 стр.].

V. Совесть художника (иронический экскурс)

Когда автор данного очерка решил «поставить вопрос ребром» — что же это за фрукт такой, совесть художника? — поэтическая сноровка тут же развернула в его воображении образ фантастической картотеки. Ящики каталога выдвигались из шкафов по мановению мысли, а в воздухе порхали карточки, заполненные неразборчивым почерком, но названия их можно было разглядеть: «совесть полярника», «совесть пожарника», «совесть садовника», «совесть сановника» и т. п. Раз уж вопрос сам по себе переместился под сень художеств, то почему бы не дать волю фантазии? Впрочем, одна, пока еще смутная, догадка нарушала идиллию безответственного «порхания в воздухе». При сравнении совести художника с общечеловеческим аналогом на первый план выступает одно деликатное обстоятельство: чем больше художника сумел вместить в себя человек, тем с меньшим успехом он будет сравним или сопоставим с кем бы то ни было. То есть, попросту говоря, художник в пределе своем есть лицо невменяемое.

Стоит задуматься, о ком вообще идет речь. Я, например, предлагаю включать в понятие «художник» поэтов, композиторов, мыслителей, богословов, писателей, а также артистов, чье творчество не связано ни с лицедейством, ни с публичной эксплуатацией тех или иных аспектов телесности. Соответственно, голосовое пение, музицирование, скоморошество, цирк, плясуны, гимнасты останутся за кадром нашего рассмотрения. По зрелому размышлению, следовало бы отнести к этой категории и живописцев, то есть, собственно, тех, кого мы по привычке называем художниками.

VI. Совесть и художественное творчество

Когда речь заходит о таком специфическом явлении, как совесть художника, то этика и эстетика немедленно превращаются в сиамских близнецов, рядом с ликом Христа проступает языческий облик Аполлона, и вся понятийная система, и без того достаточно шаткая, словно бы соскальзывает в никуда. Какой бы аспект творческой личности вы ни затронули, результат будет тот же. В дневниках Льва Толстого за 1902 год читаем: «Что бы ни изображал художник: святых, разбойников, царей, лакеев, — мы ищем и видим только душу самого художника».

Взять хотя бы феномен авторства, составляющий в известном смысле изнанку словесного творчества. Двадцатичетырёхлетний Михаил Бахтин в коротенькой заметке «Искусство и ответственность» (1919) с горечью сетовал: «Когда человек в искусстве, его нет в жизни, и обратно». Ну, а в качестве идеального разрешения дилеммы он рассматривал ситуацию, когда искусство и жизнь будут связаны порукой взаимной вины.

В этой формулировке на сцену выводится спасительный эйдос совести, который, посредством инструмента вины, связывает искусство и жизнь, наполняет их внутренним единством. Не любовь, отметьте, не милосердие, но кара!

Другой аспект — самовыражение, немыслимое без рецепции и запутанного клубка взаимоотношений, сопутствующих выходу произведения искусства в свет. Душа художника напоминает стрелку компаса, колеблющуюся между двумя магнитными полюсами. С одной стороны — «трёхгрошовая опера»: приоритет ангажемента, нацеленность на выполнение социального заказа, пусть даже самого крохотного и невзрачного, а с другой — свобода самовыражения, стремящаяся к Абсолюту, отсутствие каких-бы то ни было рамок… и перспектива, за которой маячит мрачный чертог невостребованности. Зато «здесь», на втором полюсе, вы в полной мере можете вкусить обаяние языческого божества, музы гармонии, тогда как «там» вашим уделом становится функциональная музыка вместо импровизации, общепит на конкурентной основе и безраздельное торжество репродуктивного подхода. И все эти невидимые невооруженным глазом явления упрятаны под праздничной маской, на которой написано: «Нам песня строить и жить помогает». Поневоле испытываешь и страх, и трепет, осознавая исчезновение горних высей искусства на идеологических стропилах какого бы то ни было цеха.

Но ужасает также и то, что в обстоятельствах, сложившихся под эгидой безраздельной свободы творчества, вы, может статься, вовсе не обнаружите ни жизни, ни строительства, ни эстетического продукта в законченном виде. Не исключено, что не будет там и песни, как таковой, вместо нее вы рискуете услышать животный клёкот, порожденный инстинктом самовыражения (ежели таковой существует), или, в лучшем случае, некое «пение силы», воспринятое дотошным Карлосом Кастанедой у индейского колдуна.

Позволим себе лирическое отступление от темы.

Полетом в космос называя / вращение в пустом сосуде,

зачем ошиблись мы, не зная, / что в нас живут иные люди?

Cергей Бирюков. Белый ворон. 1985

Образ «иных людей» (Другие, Другой) в озвучке экзистенциальной философии соответствует критической точке отсчёта, на которой задействуется также и механизм совести вкупе с другими элементами обиходной, бытовой этики. Иллюзорность судьбы, брошенной на алтарь творческого прорыва, оттенена выпадением из нравственных координат. Здесь теряет силу опасливый магнетизм подразумевания «что люди скажут?», являющийся для большинства сторожем и ограничителем поступков, а сам художник из ранга «пребывающих в жизни» переходит в разряд «вечно стремящихся пребывать», и красная шапочка флорентийского студиозуса словно бы намертво прирастает к его убелённой сединами голове. Одной ногой он перемещается в сослагательное наклонение, а другой скользит по кромке несовершенного вида.

Негласная и никем не санкционированная институция «независимости» в искусстве, достигающая — в экстремуме — значения едва ли не старчества на почве эстетики, на протяжении XX-го века стяжала в свои ряды рекордное количество адептов. Но родничок сей как-то сам собой оскудел и иссяк к началу третьего тысячелетия. И нынешние исследователи культурного нонконформизма, сосредоточившись на эстетической продукции и обрывках биографических данных, без устали перекладывают и то, и другое из архива в архив, утрачивая последние крохи представления о связующей все эти материалы нити. Впрочем, иначе-то ведь и быть не могло, поскольку и биографии, и залежи творческих наследий являют собой — если воспользоваться удачной метафорой Л. Шестова — лишь формы «поверхностного цветения» там, где объектом изучения могла и должна была бы стать (в этой точке хочется перевести дыхание) совесть.

При существующей на сегодняшний день интеллектуальной разноголосице в стане искусствоведения, эстетический критерий никем уже не воспринимается всерьёз. Он всё ещё силится вышагивать на костылях полемики, коммерции, беллетристики, но по большому счёту его нет.

Сущность искусства и его действительный мотив нередко сводятся к камуфляжу, к стремлению сокрыть от посторонних глаз тот факт, что на пьедестале, видимом лишь самому творцу и его близким, голосят муки совести, прикрываясь найденными на улице обносками с чужого карнавала. Бывает, что на осознание человека-в-себе художник тратит целую жизнь, проходя по этапам обособленного нравственного становления и довольствуясь всякий раз промежуточными результатами. При этом понятия «совесть», «святость», «гармония» и т.п. не теряют своей болезненной актуальности, но за ними подразумевается нечто отвлеченное, вытесненное.

Трагедия творческого духа состоит в том, что ему нигде не бывает в полной мере хорошо. В XX веке сформировалась отдельная отрасль философии (восходящая, очевидно, к Сёрену Кьеркегору), рассматривающая сам творческий акт с позиций трагедии. Зачинщиком и едва ли не единственным представителем этого направления был Федор Степун, впрочем, было бы неосмотрительно не учитывать и вездесущий интеллект Льва Шестова.

VII. Совесть христианина

Очевидно, что понятие и постулат любви, наряду с милосердием, является ключом, отворяющим врата христианской этики. Другое дело — совесть: в отличие от любви, она не безусловна, так как связана с негацией — с раскаянием, в частности. И даже в том случае, когда мы оптимистически трактуем совесть с позиций непрестанного соотнесения собственных поступков с искупительной жертвой Христа, за ней сохраняется тревожный оттенок инструментальности, отголосок тех глубинных механизмов регламентации, которые психоанализ обозначил как «суперэго». Ну, а каббалисты, наделяющие Творца свойством абсолютного альтруизма, соответственно, делают упор на стыд, возникающий в результате сравнения собственного эгоизма с альтруизмом Творца. Бааль Сулам в книге «Введение в Каббалу» (пп. 1-16) подчеркивает, что отрыв от Творца — корень всех страданий в мире, а совесть (стыд) — самое кошмарное и тягостное переживание. Вспомним также и русскую поговорку «ни стыда, ни совести».

В духовном симфонизме человека милосердие и любовь — превыше всяких ограничений, тогда как совесть солирует в совершенно ином ракурсе, где-то между Цербером и страхом Божиим: совесть мучает нас, когда мы существенно отступаем от милосердия и любви. Строго говоря, понятие совести относится не к этике даже, а к деонтологии, науке о том, как должно себя вести. Прислушайтесь к императиву «жить по совести», внешне, казалось бы, вполне безобидному и справедливому. Парадоксально, но факт: он подразумевает — по умолчанию — главенство карательной инстанции, хотя бы и имманентной, над нравственными ориентирами, в число которых совесть не входит по определению (нравственный императив — да, но не ориентир, к которому нужно возвышенно стремиться; стремление к добру, например, не вызывает у меня никаких возражений, но стремление к стыду и совести — это, простите, нонсенс!).

«Когда Бог сотворил человека, — говорит преподобный авва Дорофей, — то он всеял в него нечто божественное, как бы некоторый помысл, имеющий в себе, подобно искре, и свет, и теплоту; помысл, который просвещает ум и показывает ему, что доброе и что злое: сие называется совестью, а она есть естественный закон» (преп. Дорофей Газский, Душеполезные поучения, 3)

Совесть христианина неразрывно связана с осознанием греховности и покаянием, её можно исцелять посредством таинства. Ценность совести — в ее соприкосновенности с Абсолютом божественного, но сама она не есть Абсолют, и различные источники ее трактуют по-разному с точки зрения качественности (чистая, благая, непорочная или же лукавая, немощная, оскверненная).

Вне христианства в представления о совести развиваются в разных направлениях. Этика, не признающая реальности греха, вынуждена абсолютизировать оценки «хорошо» и «плохо» и всемерно усиливать когнитивный аспект, уповая на «свет познания». Совесть рассматривается как некое незримое мышечное волокно, перекинутое от