STASIS - журнал по социальной и политической теории

Этот номер посвящен наследию выдающегося российского философа Владимира Бибихина. Слава его в России началась с 1990-х гг., когда вышли его переводы Хайдеггера и стали широко популярны лекционные курсы, которые он читал в первом гуманитарном корпусе МГУ. Сейчас, когда посмертно вышли из печати книги на основе его курсов, становится еще более понятен масштаб и размах произведенной им работы по осмыслению мира вообще и исторической ситуации в частности. Его книги посвящены ключевым философским понятиям: мир, собственность, энергия, равно как и некоторым феноменам, которые он сам возвел в ранг понятий («Лес»). Книги Бибихина написаны оригинальным и виртуозным русским языком, строятся на глубоком знании истории философии и постоянно балансируют между метафизической аргументацией и актуальным комментарием. Творчество Бибихина далеко выходит по своему значению за рамки русской культуры, однако он почти не переведен на другие языки и потому неизвестен международной аудитории. Предлагаемый вашему вниманию номер «Стасиса» — первая попытка познакомить с Бибихиным международную аудиторию: он включает отрывок из «Леса» в английском переводе и серию академических статей и эссе, написанных друзьями, учениками и исследователями философа.

В качестве анонса третьего номера журнала STASIS издательство ЕУСПб публикует фрагмент статьи Артемия Магуна «Понятие события в философии Владимира Бибихина»

Введение

Общеизвестно, что в последние 30–40 лет в онтологии происходил поворот к понятию события. В том, что событие обладает особой важностью, что ему ранее не уделялось в философии достаточно места и что оно принципиально отлично от таких ранее «модных» в философии понятий, как (прежде всего) бытие и акт — на этом соглашались представители разных школ, в частности в Германии поздний Хайдеггер, а во Франции — Делез и Бадью (важным, пусть менее центральным, является «событие» и для Фуко, Деррида, Нанси и других французских авторов). Как правильно пишет Бруно Бостеелс, в настоящее время, в затянувшийся период после завершения метафизической эпохи, «событие» есть то, что объединяет всех крупных мыслителей на французской философской сцене. Это также значит, что реальное воздействие мышления о событии в текущей ситуации остается во многом неизвестным, темным (Bosteels 2011:175). При этом Бостеелс также отмечает (Bosteels 2011: 165–175), что в случае Бадью событие является альтернативой «акту», и что он соответственно не сводится к единовременному прорыву, а включает в себя длительную постсобытийную деятельность субъекта: «только переначинание производит истину данного события» (Bosteels 2011: 173).

Понятие события позволяет мыслить становление, радикальное движение вещей, стягивая его к некоему локальному взрывному истоку, к невещественной форме —но такой, которая сама движется или раскрывается в движении. Оно возвращает нас к истории, но в ситуации разочарования в конкретных «больших нарративах» оставляет от истории голую форму историчности. Отсюда, в случае Бадью и его последователей, — так называемый постмарксизм»: марксистская линия на классовую борьбу и революцию принимается, но отвергается марксистская теория единого исторического процесса. Причем в отличие от более либеральной апологии любого нового субъекта, здесь субъект должен опираться на

Данная статья посвящена российскому мыслителю Владимиру Бибихину, который приобрел большую известность и влияние серией лекционных курсов и книг, созданных в течение 1990–2004 гг. И в его теории понятие события, а также его аналоги («молния», революция) занимают центральное место. В известной степени это связано с влиянием Хайдеггера, философию которого Бибихин хорошо знал и ценил, а также переводил на русский язык (в частности, он перевел «Бытие и Время») — так что для многих он долгое время казался своеобразным интерпретатором Хайдеггера по-русски, пока не стала ясна самостоятельность и мощь его собственной философии. Бибихин по-видимому не был знаком с философией Бадью, а к Делезу относился с осторожностью и наверное глубоко не изучал его (во французской философии Бибихин ориентировался на Ф. Федье, с которым лично общался и переписывался, и на Ж. Деррида, с которым беседовал и которого переводил во время визита последнего в Москву.). Из всех его текстов и трудов было очевидно, что Бибихин очень серьезно отнесся к перестройке, падению СССР и реформам 1990-х гг., считая их (справедливо, как мне кажется) масштабным событием. Он называл это событие «революцией » и даже видел в нем потенциал для «ренессанса», хотя в то же время не оценивал его однозначно позитивно. И не случайно, что именно на волне этого события, в течение 5–6 лет после 1991 г., он собирал полные аудитории восторженных слушателей со всего города. Таким образом, можно полагать, что категории событийности в работах Бибихина имеют своим эмпирическим горизонтом именно советско-российскую историю 1990-х, и в частности Событие перестройки — антисоветской революции. И соответственно, как и в случаях Хайдеггера и Бадью, это событие накладывает отпечаток на понятие: не предопределяет его, конечно, но диктует постановку проблем, внимание и к определенным аспектам структуры события, и к определенным траекториям их диахронного взаимодействия. В своей статье я попытаюсь реконструировать философию события Бибихина с учетом исторической специфики советско-российской истории 1980–990-х гг.

Россия 1990-х и «другое начало»

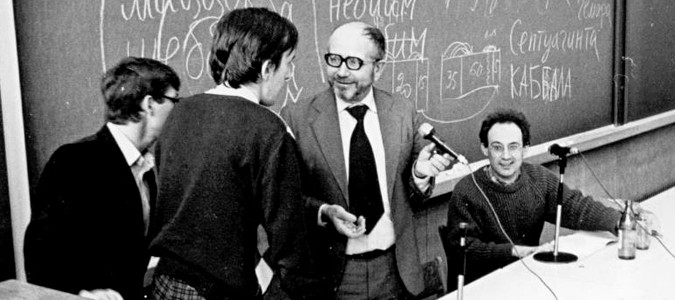

Философия, наряду с литературой и публицистикой, была в период перестройки и сразу после нее в центре общественного внимания — именно потому, что менялись базовые ориентиры общественного развития, переводились и печатались ранее запрещенные авторы, а также потому, что и в советском идеократическом обществе философия как институция была в центре идеологических дискуссий. Начиная с 1989 г. и примерно до 1995 г. Бибихин, вслед за уехавшим из Москвы и вскоре умершим Мерабом Мамардашвили, стал культовым московским философом, чьи лекции неизменно собирали полные поточные аудитории. Ассистент и собеседник крупнейшего русского религиозного философа Алексея Лосева (дожившего до 1988 г.), знаток и переводчик Мартина Хайдеггера, Бибихин выработал своеобразный стиль философствования, в котором, если выражаться кратко, этимологическая поэзия Хайдеггера сочеталась с ироническим стилем Розанова и Лосева. Помимо прочих аспектов его работы, Бибихин был философом истории, философом события. Трудно сказать, что этому предшествовало: интерес Бибихина к Хайдеггеру с его движением от «бытия» к «событию», влияние христианской событийно понятой истории (и в частности, теологии Г. Паламы), знание Бибихиным современной французской мысли или бурная история СССР/России 1980–990-х гг. Более того, Бибихин был философом российской истории, последовательно делал из России философское понятие. Опять трудно сказать, был ли этот интерес вызван традициями русской философии, популярными в перестройку размышлениями о том, «куда идет Россия», или принципом Хайдеггера, что мыслить надо ситуативно, здесь и теперь — исходя из точки Dasein (у Хайдеггера, как и у Бибихина, Dasein означало, помимо прочего, национальный вопрос, самоидентификацию народа). Бибихин вначале привлекал интеллектуальную аудиторию отчасти как оригинальный мыслитель, отчасти как знаток западной интеллектуальной традиции, переводчик Хайдеггера и многих других авторов, носитель подчеркнуто несоветского и в то же время неакадемичного дискурса и стиля —но при этом Россия оставалась экзистенциальным центром его рассуждений. Наконец, трудно сказать, что было раньше —полные амфитеатры слушателей в начале 1990-х гг. или сознание собственной миссии как мыслителя и привлечение внимания к историческому смыслу происходящих с Россией событий.