Алёна Григораш. Очарованные Гумилёвым

Кандидат искусствоведения и лингвист Алена Григораш подробно анализирует междисциплинарный проект Василия Власова и Михаила Погарского «По следам Гумилёва», представленный Московским музеем современного искусства и AVC Charity. Погружаясь вместе с художниками в детали «арт-экспедиции», она раскрывает многомерность необычного путешествия и получившейся на его основе выставки. Статья опубликована в одноименном каталоге, приуроченном к проекту.

Взгляни, как злобно смотрит камень,

В нём щели странно глубоки,

Под мхом мерцает скрытый пламень;

Не думай, то не светляки!

Николай Гумилёв

Второе стихотворение, которое я выучила в своей жизни, сразу после отрывка из «Винни-Пуха», называлось «Камень». Эта страшилка в стихах, созданная Николаем Гумилёвым в 1908 году, была настолько выразительна, что, прочтя её один раз, забыть уже было невозможно. Этим свойством картинности и синестезийности обладают многие из его стихотворений.

Со стихами и по стихам Гумилёва действительно можно и нужно путешествовать. Всем библиофилам и знатокам уже известен проторенный маршрут в Лувре по стихотворению «Портрет мужчины». Так же манят в путь и итальянские стихи Гумилёва, и испанские, но, пожалуй, действительно подвиг отправиться по следам и стихам его самых дальних, самых экзотичных путешествий, в Африку.

Арт-экспедиция М. Погарского и В. Власова как художнический жест вписана в давнюю практику гран тура, романтической традиции, которой следовал и сам Гумилёв. Здесь и восхищение Делакруа, и записи Рескина, и воспоминания Пруста, и приключения Петрова-Водкина. С другой стороны, в русском искусстве времени Второй мировой войны обширно стоит тема «бегства на Восток» советских художников, от обыденности к экзотике и от военной опасности к спокойной ленивой неге южной повседневности. Путешествие Погарского и Власова не столько бегство, сколько кочевье в африканские страны в контексте творчества художников- «новых кочевников», связывающих своё искусство с постколониальным дискурсом современности.

Возможно, как отдельному «изму» в современном искусстве арт-экспедиции ещё только предстоит сложиться и «обрасти» не только лозунгами, но и манифестами, но важно, в отличие от того же художественного акционизма, совмещение временной и географической протяжённости, этакий хронотоп, в котором художник как творец приобретает в контексте пути и времени новые креативные качества.

Как и у представителей акционизма, у художников в

Смена оптики взгляда из России на Африку порождает взаимодействие белого русского человека с деколониальной культурой через современную арт-экспедицию, в которой творчество «новых кочевников» понимается как путешествие по мирам других людей.

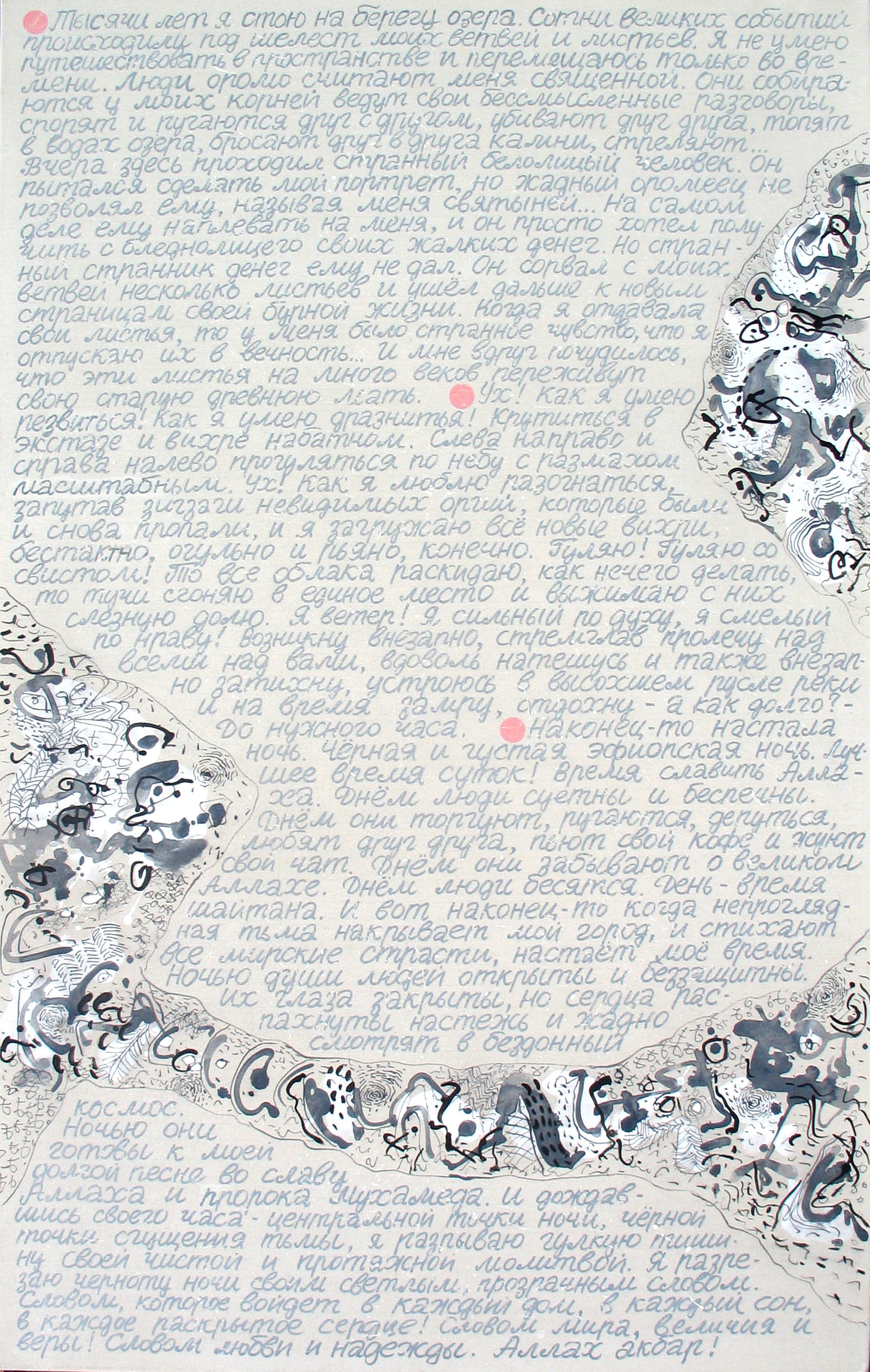

При этом сами художники, совершают перевоплощения в те или иные образы: муэдзина, архитектора, гиены, сикоморы, жирафа, ветра, хижины и так далее. И в этих перевоплощениях нет абсолютно никакой иронии. Это скорее постромантическая практика саморефлексии, находящаяся в зазоре натурфилософии и вчувствования.

Метод художественного эйстезиса Погарского и Власова по отношению к африканскому быту практически не затрагивает современного африканского искусства, имеющего отдельную удивительную историю в ХХ веке с его Гарлемским Возрождением и

В данном случае, исходя из точки знания стихов Н. Гумилёва, помноженных на клише о кенийском чае и эфиопском кофе, абиссинских котах и боге растафарианцев Джа, арт-экспедиция достигла цели «точки сбора» артефактов по маршруту Гумилёва через

Через креолизацию африканской культуры во всём многообразии её искусства — от архитектуры до ткачества, во всей сложности её религиозных традиций, Погарский поэтизирует деколониальное анти-возвышенное в инсталляции «Колесо путеше — ствий» и тексте «Разброд планет» с ироничным сюжетом «цикады рассуждали про искусство». Подобный внекапиталистический дискурс продолжает «Африканская почта». Мэйл-арт-послания проделывают своё отдельное путешествие из Африки в Москву, становясь актом дарения художника коллекционеру и жестом отчуждения для аудитории произведения искусства от автора, физически преодолевая вслед за

Предложение отдохнуть, усвоить увиденные хаотичные впечатления содержится в «Хижине-экране», где в