Георгий Геннис. Неразрешенное искусство

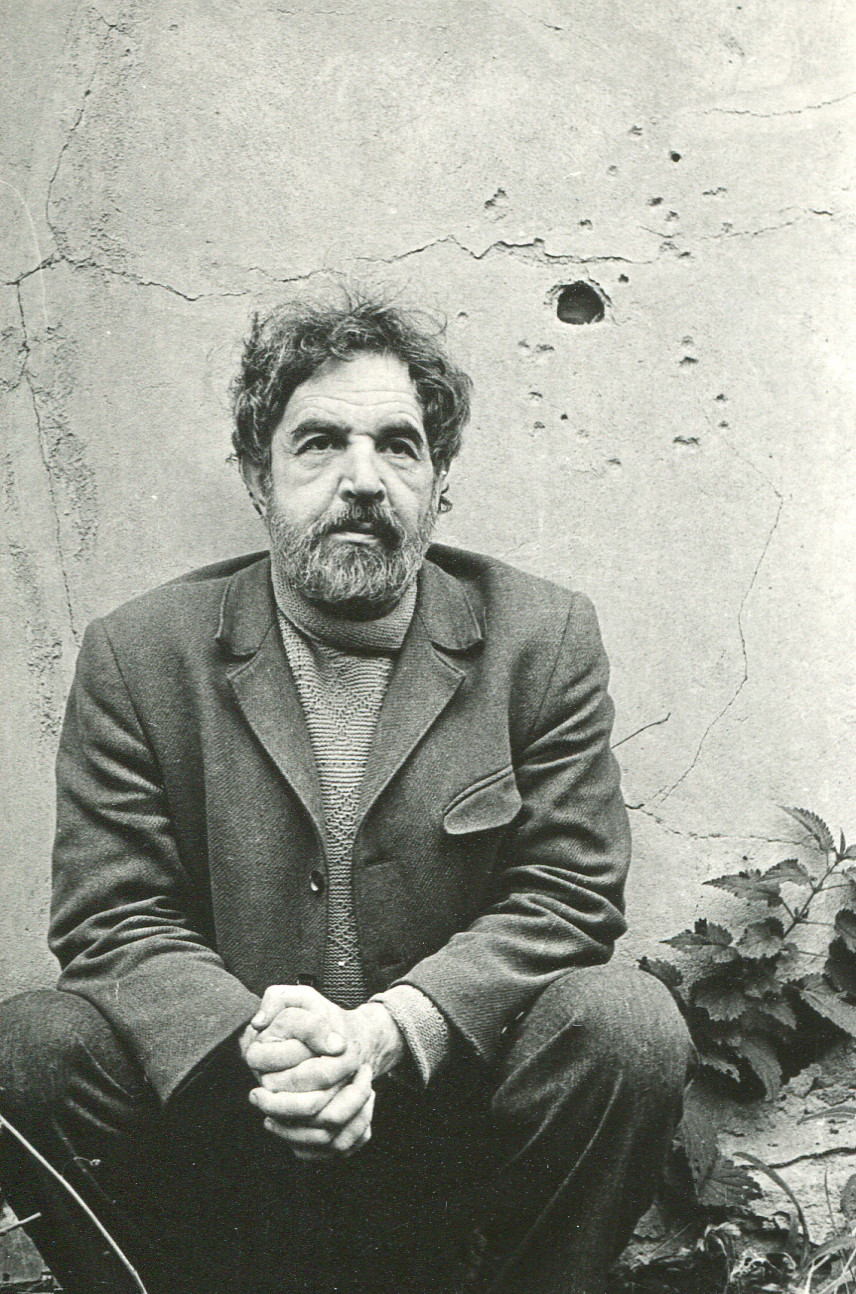

В 2019 году Музей Вадима Сидура отпраздновал свое 30-летие выставочным проектом «Самая счастливая осень». К юбилею музея друг Вадима Сидура поэт и писатель Георгий Геннис поделился своими воспоминаниями о скульпторе. Текст впервые был опубликован в журнале «Диалог искусств» №4/2019.

Вадима Сидура не стало тридцать три года назад. Двух дней он не дожил до своего 62-летия. Факты его биографии общеизвестны: родился в Днепропетровске, попал на фронт совсем молодым человеком, был командиром пулеметного взвода; на передовой, в самом пекле нечеловеческой мясорубки, его тяжело ранила пуля немецкого снайпера, и он чудом остался жив. Не понимал, когда показывали в кино солдатскую дружбу: «Какие фронтовые друзья? После одного дня боя никого рядом не оставалось, на смену им приходили другие, которые тоже гибли». Свои боевые (более чем заслуженные) награды никогда не надевал, разве что в подпольном 16-миллиметровом фильме, когда он в кадре примеряет их перед зеркалом, прикладывая к своей замызганной рабочей куртке. Диссидентом не был, последовательным антисоветчиком тоже. Правда, режим, который все более внутренне «опустошался», окончательно утрачивая некогда поддерживавшую его устои «коммунистическую веру», нередко вызывал у Сидура презрительное отвращение. На фронте вступил в партию, исключили из нее уже в 80-е годы. Считал, что пока дают работать у себя в подвале, хотя о выставках тогда и помыслить было нельзя, значит, все не так плохо и жить можно. Но «руки брадобрея», бывало, тянулись к его горлу. В середине 70-х после высылки Солженицына тучи стали сгущаться (в газете «Советская Россия» был опубликован фельетон, где фамилия скульптора упомянута в числе других неблагонадежных; помню фразу оттуда: «а на Западе Сидура носят на руках»). Он никогда не хотел эмигрировать, а тут задумался: как быть, если начнут «выпирать» из страны. И что делать со скульптурами? Был готов к худшему. И когда говорил о возможных репрессиях со стороны властей, лицо его обретало суровость, глаза холодели и в них вспыхивали искорки гнева: «Пусть придут, пусть убьют!» Среди причин, по которым он бросил в свое время курить, называл и такую: «Если, не дай бог, окажешься в тюрьме, то будешь чувствовать себя увереннее, вдруг курева там не достанешь — меньше вероятность, что на тебя таким образом смогут оказать давление…» Часто он говорил, что для художника важен его личный опыт плюс фантазия. Опыт Сидура — это не только война, определившая, конечно, очень многое в нем, человеке и художнике. Но не всякий, переживший страшные испытания, может потом о них рассказать. Да и сам Сидур считал, что лучше бы без таких потрясений, ведь если бы он тогда погиб, не было ни скульптур, ни графики, ничего. Талант — вот «опыт» едва ли не такой же важности. Мне кажется, что Сидур научился выходить за тесные пределы, поставленные каждому из нас нашей физической природой. И фантазией он обладал богатейшей и, если можно так сказать, естественной; она была лучом, который вырывался из области его тайных и явных страхов, наваждений, подспудных комплексов и, главное — тревоги и отчаяния перед лицом катастрофы, к которой может привести «недоумие» по большому счету иррационального человечества. Но фантазия была не без берегов. Он — модернист, который сразу чувствовал фальшь и банальность и, бывало, раздражался по поводу какого-нибудь произведения, сплошь вторичного, красивенького, но пустого, — требовал от искусства смысла. Помню, он мог спросить, прочтя мой текст и наткнувшись в нем на

Его отточенная, доведенная до совершенства форма всегда была содержательна. А любая небрежность в форме, ее приблизительность означала смысловую ущербность. Лаконичная простота его скульптур возникает из тончайших нюансов — чуть большего или меньшего наклона, изгиба, утолщения, сужения. Он физически страдал, когда видел небрежно выполненные отливки своих работ по гипсовым моделям — получившиеся «чушки» приходилось потом доводить до ума вручную, дорабатывать напильниками. И в то же время Сидур не терпел в искусстве «литературности», когда «идея» грубо выпирала из произведения, превращая его в подобие плаката. В этом отношении он не любил ангажированности, независимо от того, с каким она была знаком. Сидур делал неразрешенное (в мандельштамовском понимании) искусство. Это была сознательная установка, однако «неразрешенность» определялась вовсе не запретностью избираемых художником тем. Темы были вечными: любовь, рождение, смерть, одиночество. Но именно вечность изгонялась из официального искусства — ему она угрожала сводом незыблемых человеческих ценностей, противостоящих временному порядку вещей, ложной иерархии признанных в этой жизни и в этом искусстве отношений и связей. Эстетика Сидура становилась все более вызывающей и неприемлемой по мере того, как отдалялись друг от друга художник и эпоха. Однако дело было не только в свободе самовыражения. Искусство Сидура было аполитичным в противовес политизированному искусству официальному, разрешенному. При жизни художника я, как ни странно, едва ли воспринимал его скульптуры как «общественно значимые», «идейно нагруженные», если исходить из тривиальных представлений об искусстве. Я не видел тянущейся за ними цепочки очевидных идеологических интерпретаций. Отчасти, может быть, потому, что они никогда не покидали стен подвальной мастерской (за исключением тех работ, которые оказывались за границей и начинали жить там своей неведомой жизнью). Эти произведения представлялись мне воплощением чистого искусства, в них чудилось мне нечто домашнее, несмотря на их явную мощь и монументальность. Да, конечно, антивоенное содержание многих его работ, выраженный в них протест против насилия в любых его формах были очевидны. И тем не менее их мог создать только человек частный, играющий хотя и в опасные игры, но на радость себе и своим близким, заведомо отказавшийся принимать чужие, высочайше одобренные, не свойственные ему правила. Это были преступные игры. В том значении, в каком подлинное искусство всегда преступает черту, осваивая новые территории и решительно вторгаясь в область запретного, непристойного, изгнанного на периферию человеческого бытия или в подсознание. Меня удивило (уже после смерти Сидура, когда состоялись первые его выставки), какое звучание обретали его скульптуры и графика под взглядами тысяч зрителей и в первых печатных откликах на его творчество. Безусловно, все, что говорилось, было справедливо. Однако «новая» (для меня тогдашнего) интерпретация была в

Многое из этого порой сумеречного и неприглядного существования художника вошло в подпольный 16-миллиметровый фильм, снятый в соавторстве с актером и режиссером Олегом Киселевым, «Памятник современному состоянию» (середина 70-х). Вспоминаю, как во время одной из прогулок Сидур, неизменно присматриваясь к тому, что происходит вокруг, оглядывая суетливых москвичей, спешащих с авоськами и сумками, сказал с улыбкой, как бы подтрунивая над своими словами: «Иногда я завидую другим людям. Как хорошо быть, скажем, дворником: рано вставать и рано ложиться… Сделал свою работу и о ней забыл». Человек он был не мягкий, властный, способный на сильные выражения чувств — бывали у него и вспышки гнева, — нередко пристрастный, но в то же время чуткий к людям, к друзьям, которые охотно обсуждали с ним свои личные проблемы. И его участие в том, что беспокоило друзей, ждавших от него совета, не было обычной формой вежливости. Он в эти проблемы заинтересованно вникал. Вероятно, и по этой причине подвал Сидура был таким уютным и притягательным для самых разных людей. Давнее сообщество близких друзей Вадима Сидура до сих пор не рассыпалось, несмотря на разделяющие его участников расстояние и жизненные обстоятельства и, главное, вопреки отсутствию общего «подвального» дела. Того подвала, что объединял нас всех, давно нет, как давно остались в прошлом фото и киносъемки в мастерской, участие в подготовке каталогов, которые выходили при жизни Сидура где-то там, на Западе, совместные посещения окрестных свалок в поисках железной плоти для тех скульптур, которые он создавал из отходов цивилизации. В наших нынешних письмах друг к другу, в разговорах при встречах «время Подвала» вспоминается как исключительно насыщенное — интеллектуально и эмоционально — и, пожалуй, как счастливая пора жизни.