Лицо больного (1971)

Общество распространения полезных книг (FB) (VK) (Telegram)

Лицо больного [Текст] : Атлас / В.В. Куприянов, Л.М. Сухаребский, Г.Д. Новинский. — Москва : Изд. бюро респ. объединения «Медучпособие», 1971. — 119 с. : ил.; 30 см.

Редкость. Скачать книгу! (90 мб)

Общество распространения полезных книг представляет клинический альбом «Лицо больного»(1971). Предуведомление о книге — Михаил Климин. Особая благодарность за предоставленную книгу Роману Лошакову. Книгу комментирует сотрудник института славистики Цюрихского университета Александр Маркин.

Предуведомление:

Среди множества книг есть те книги, на которых стоит печать отрешенности. Сегодня мы расскажем именно про такую книгу, связанную с жизнью и творчеством ровесника века и вечно молодого старика — Лазаря Марковича Сухаребского. Начинавший как редактор поэтических сборников ничевоков, он пережил бурный роман с психиатрией, социальной гигиеной и кино, результатом чего стала книга «Патокинография в психиатрии и невропатологии» (1936). Затем он появляется вновь уже после войны со сборниками по сну, мимике душевнобольных и, наконец, таинственных ювенологических концепций о вечной молодости. Одно из последних упоминаний его творческой деятельности — книга начала 1980-х годов с интервью известных и простых москвичей. В своей речи он требует жизни до 400 лет и говорит, что мы уже очень к этому близки. Точная дата смерти Сухаребского неизвестна, так что, возможно, он до сих пор где-то дремлет в покалывающей вечности.

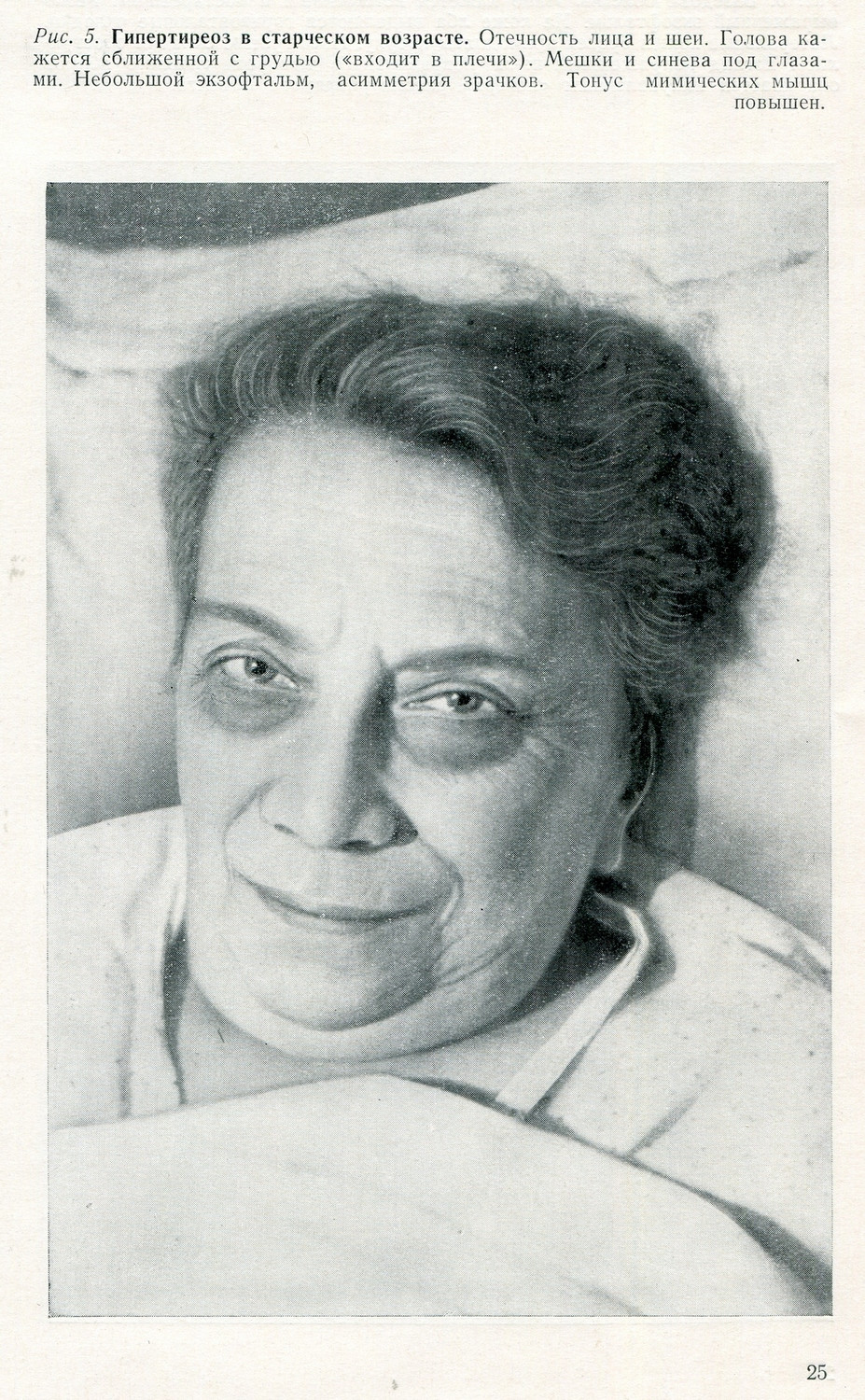

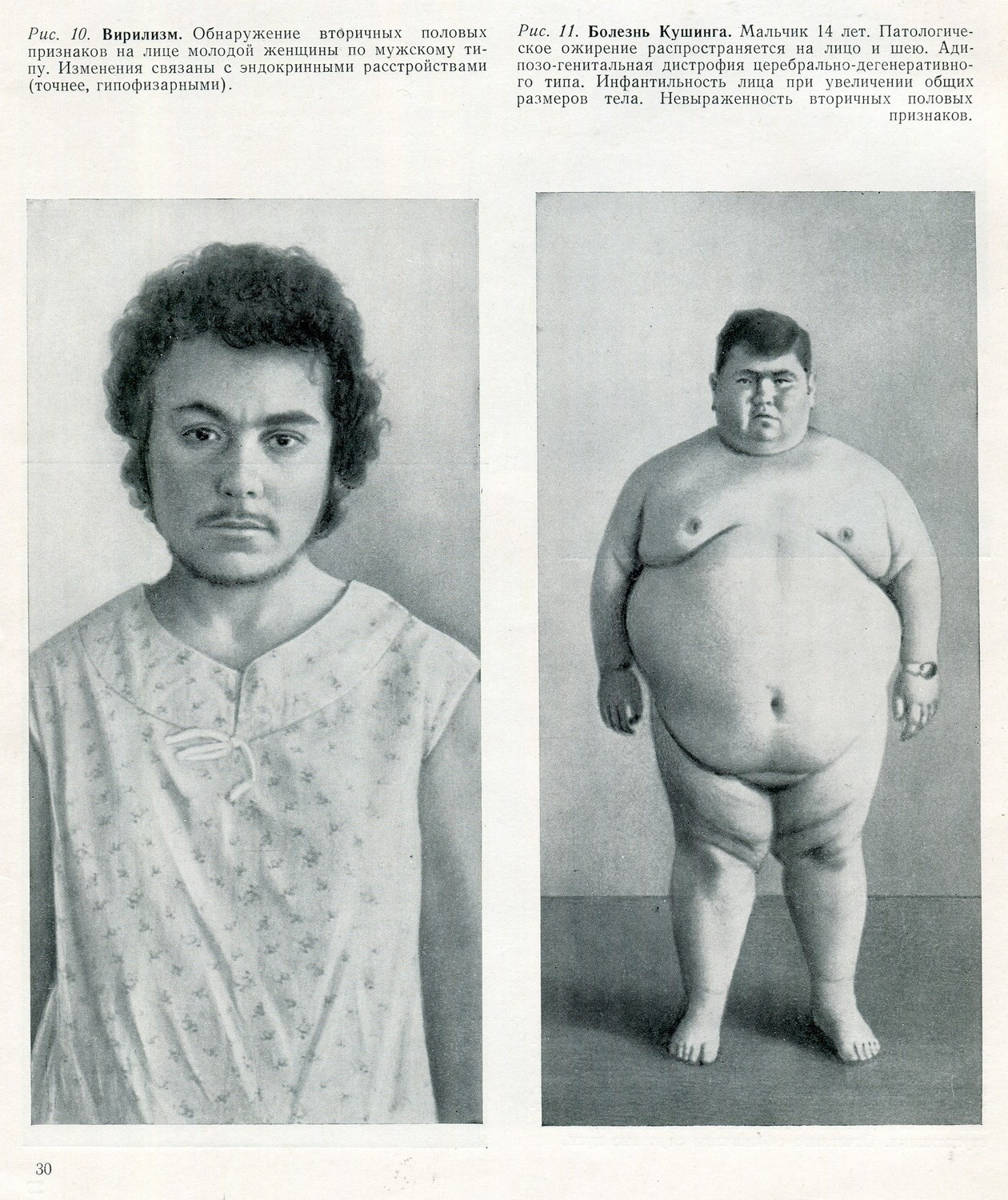

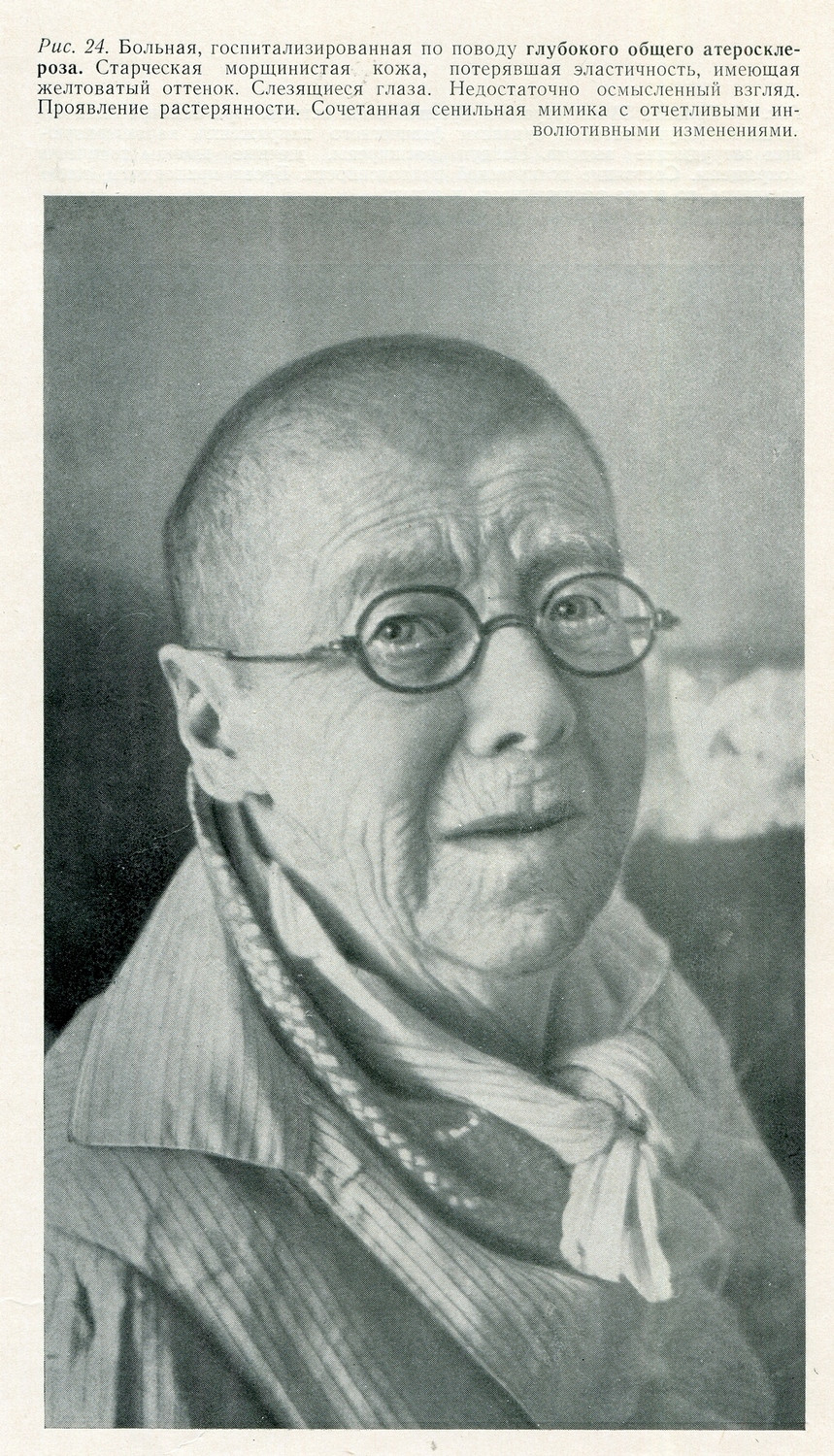

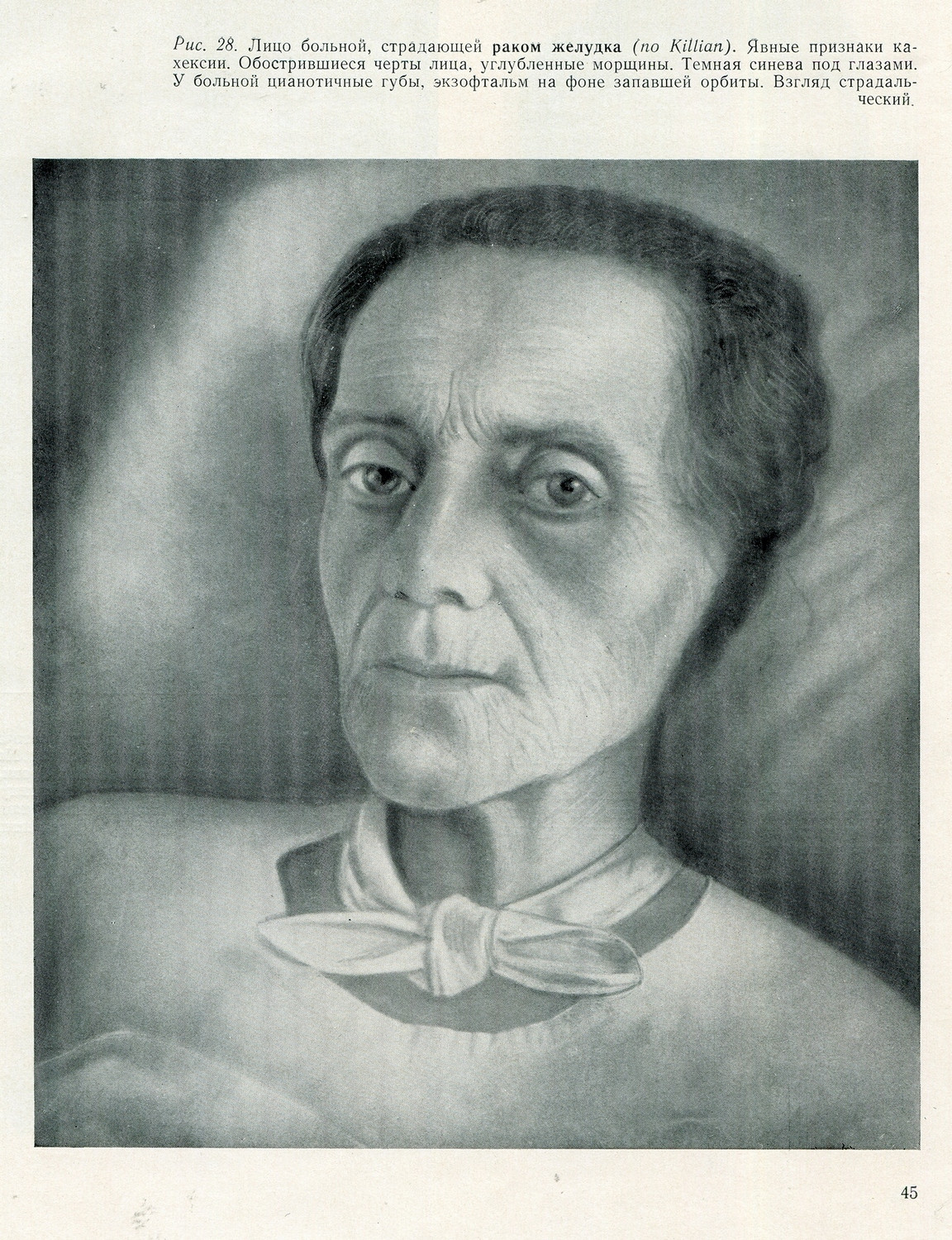

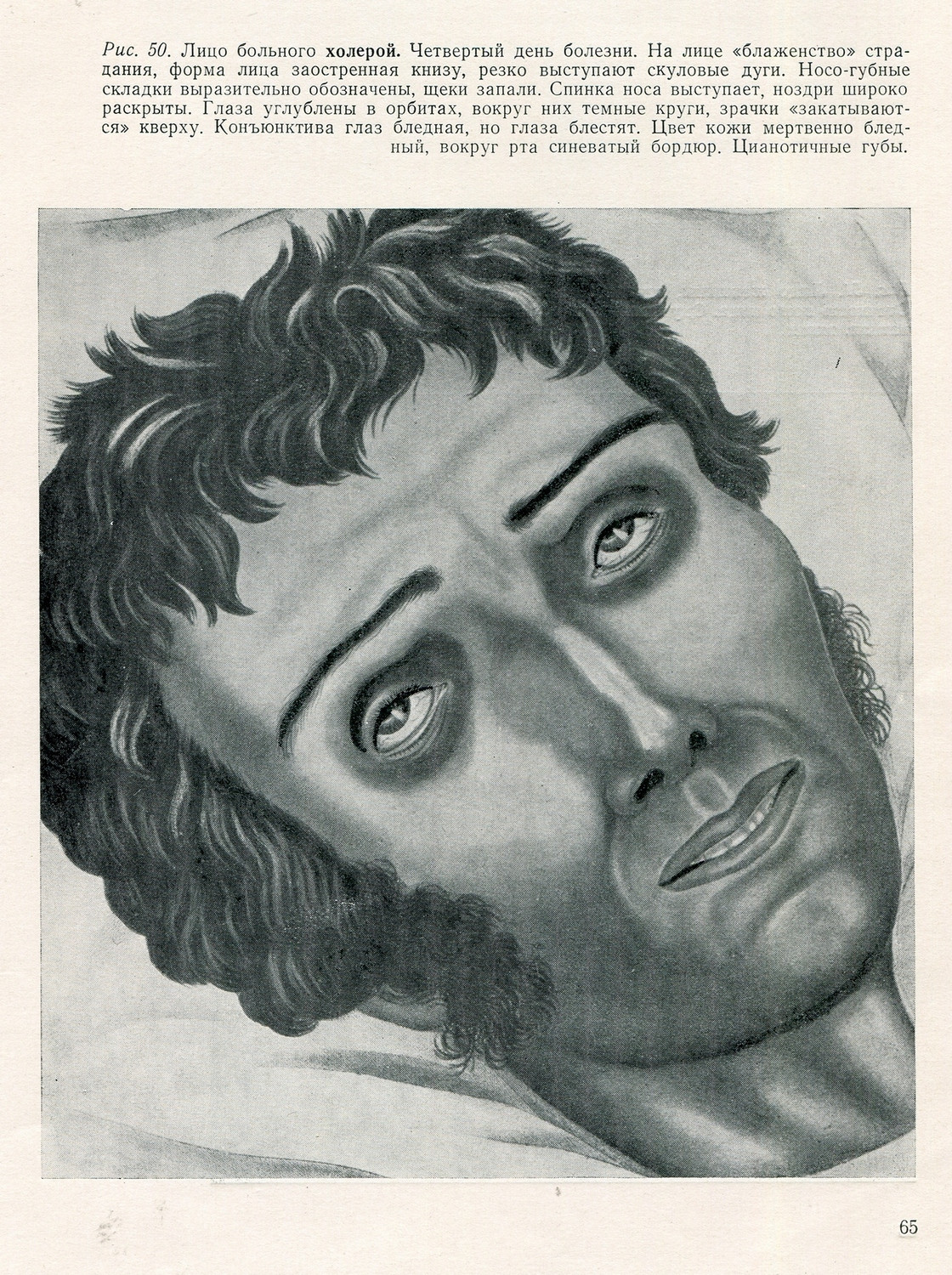

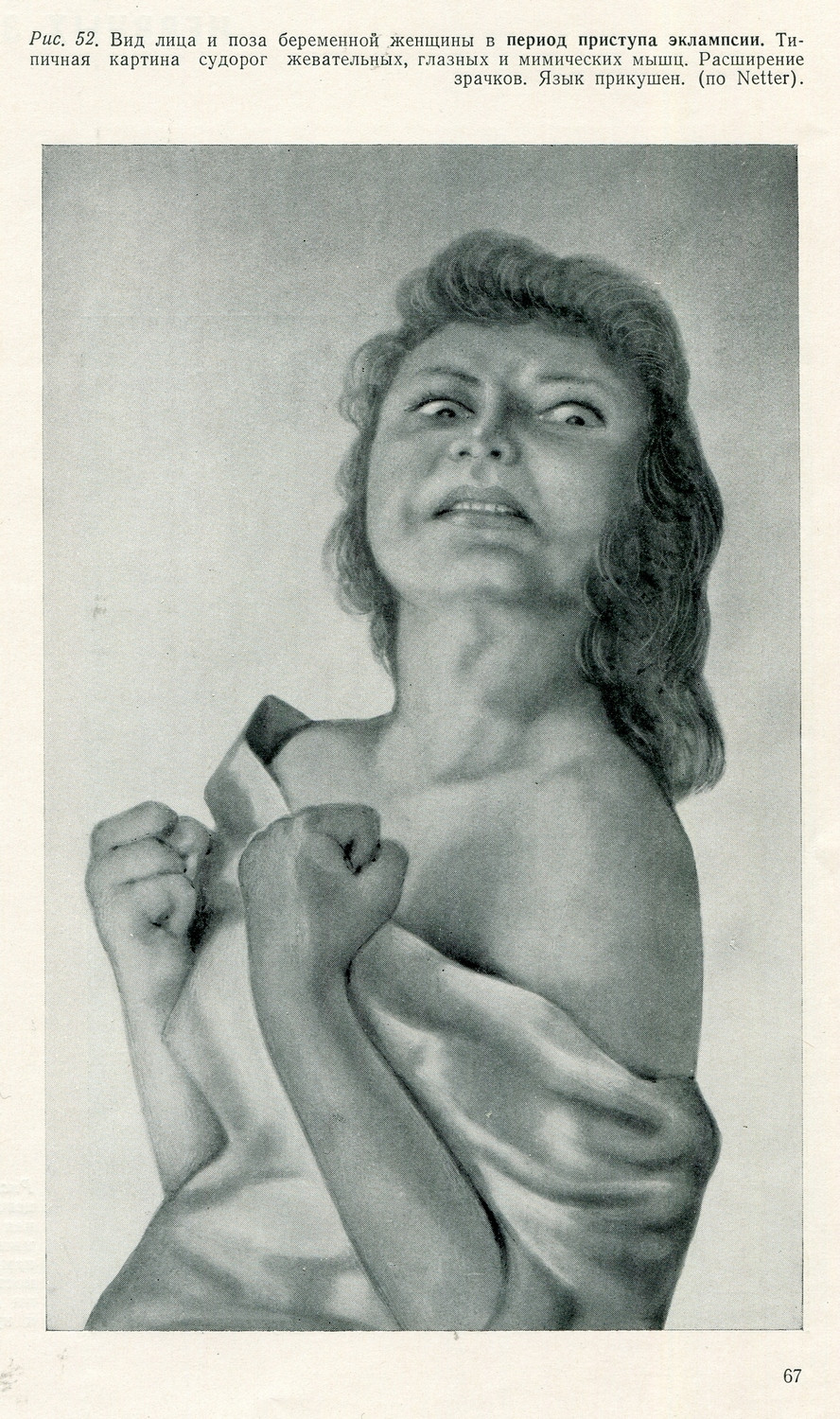

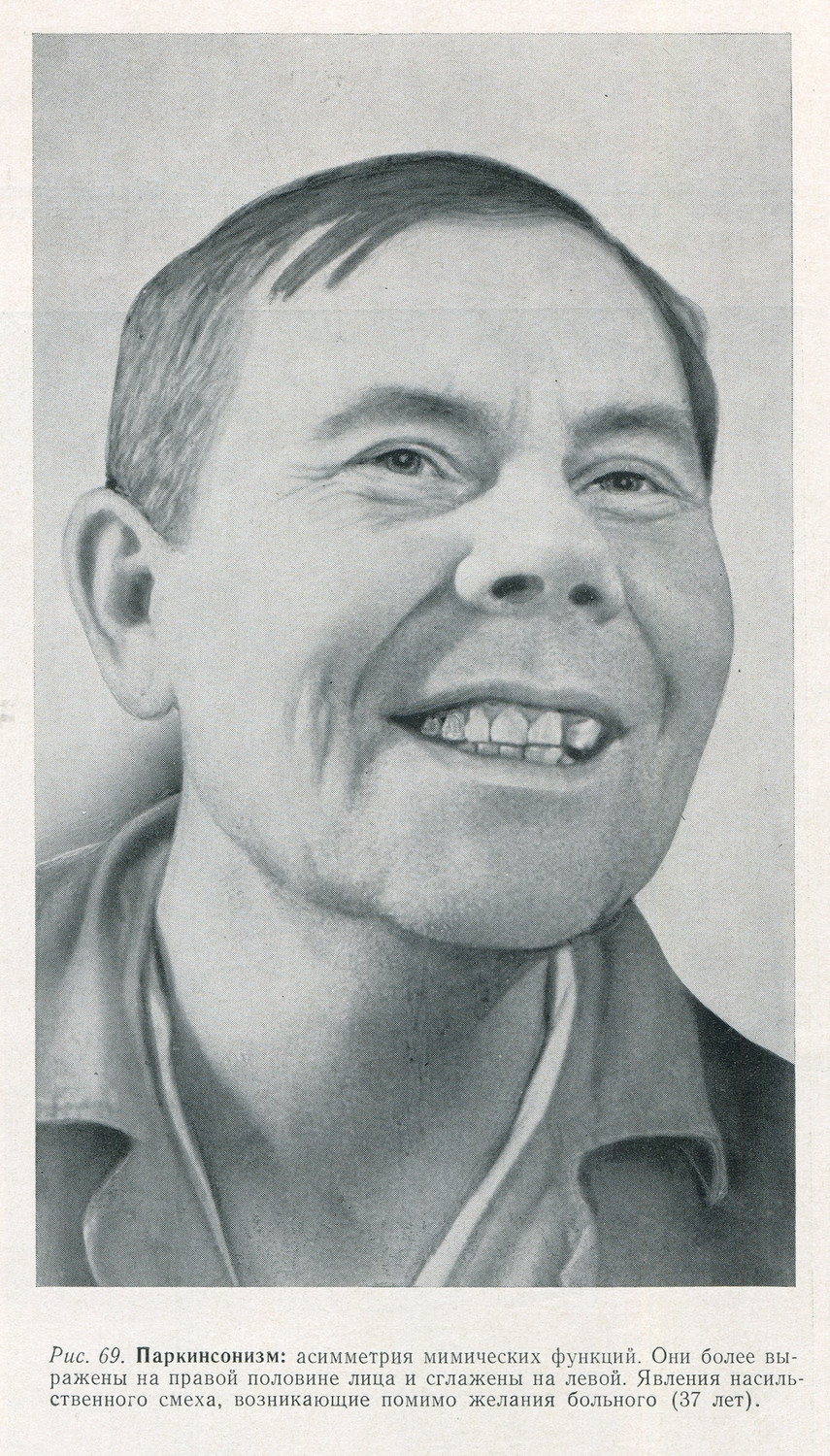

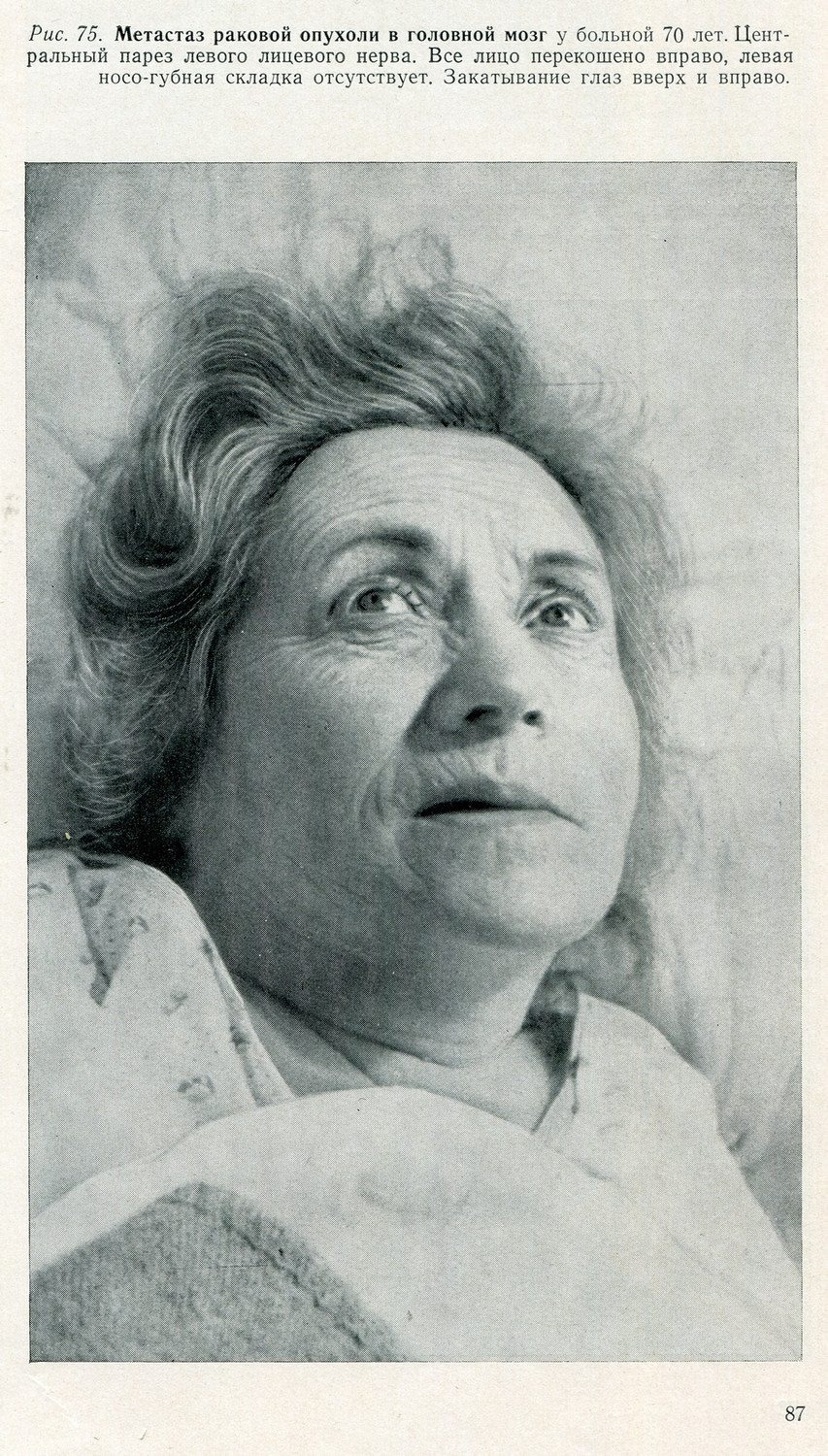

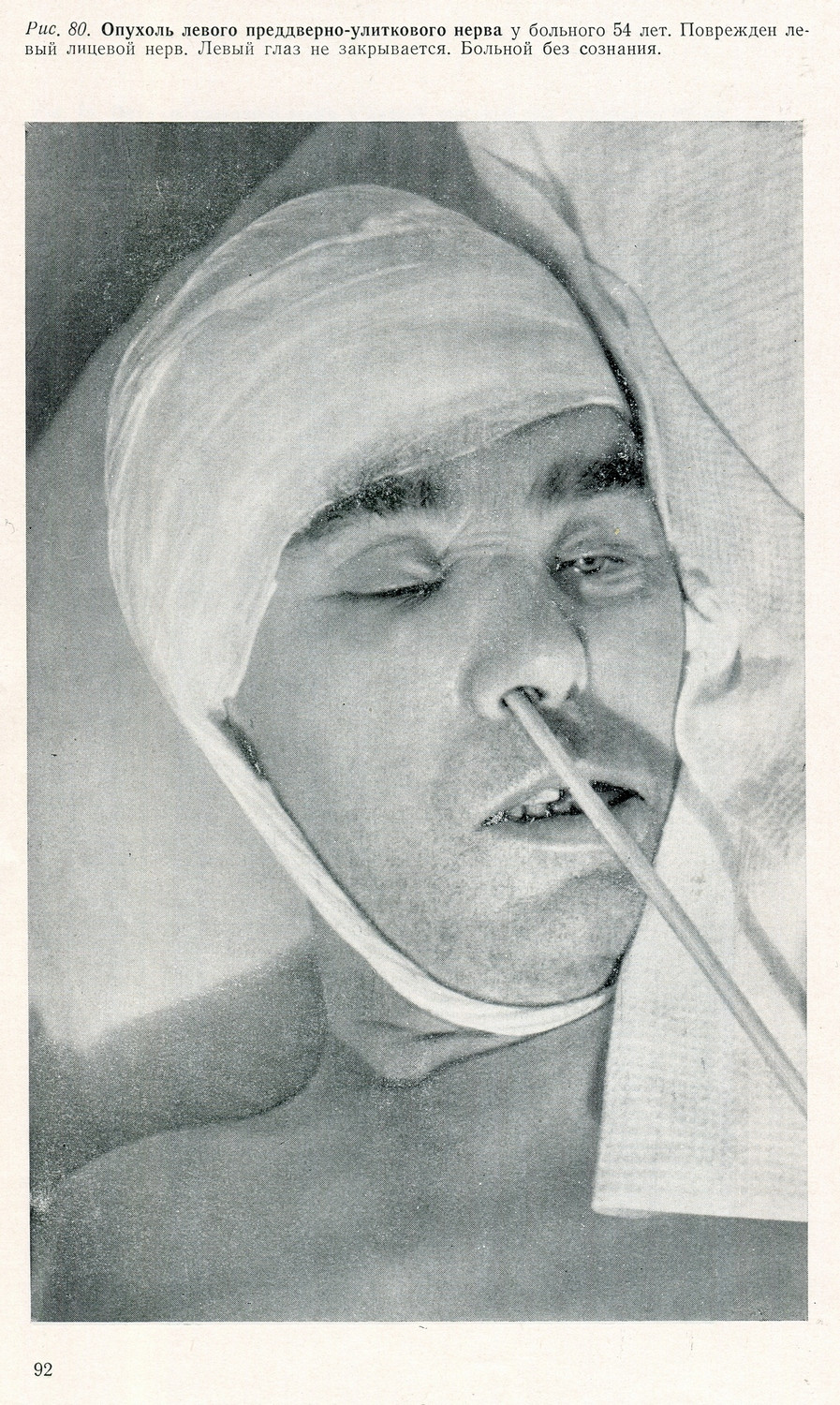

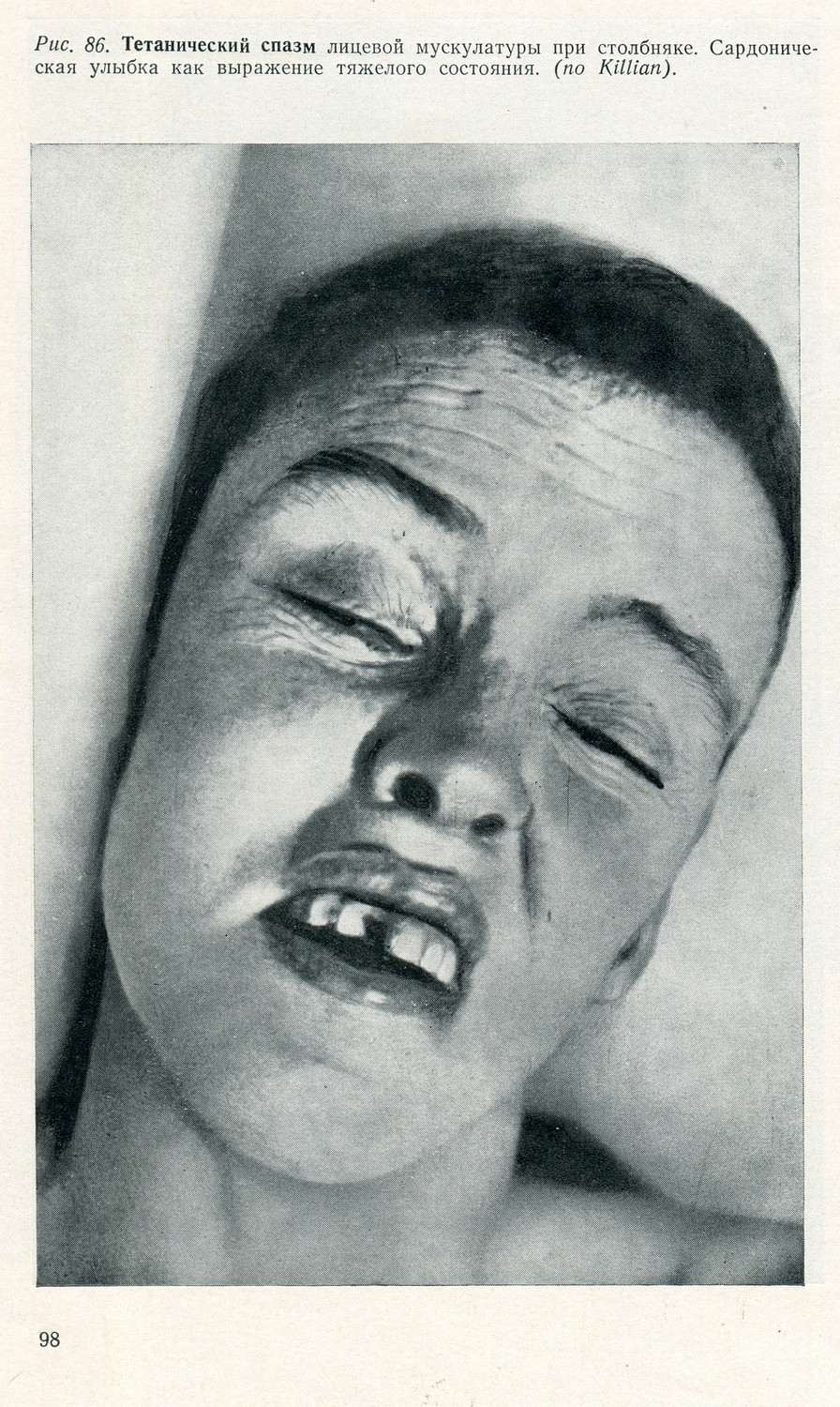

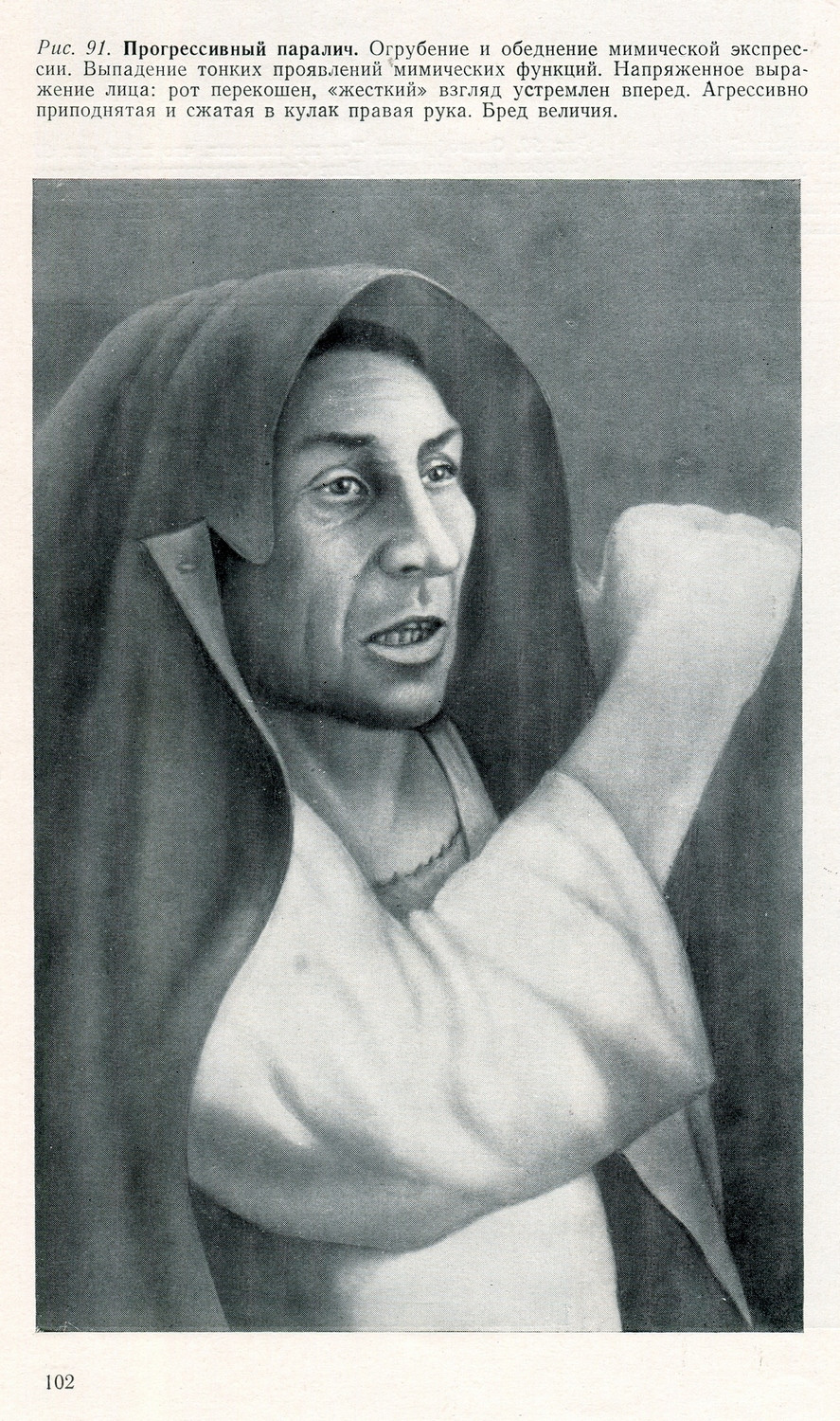

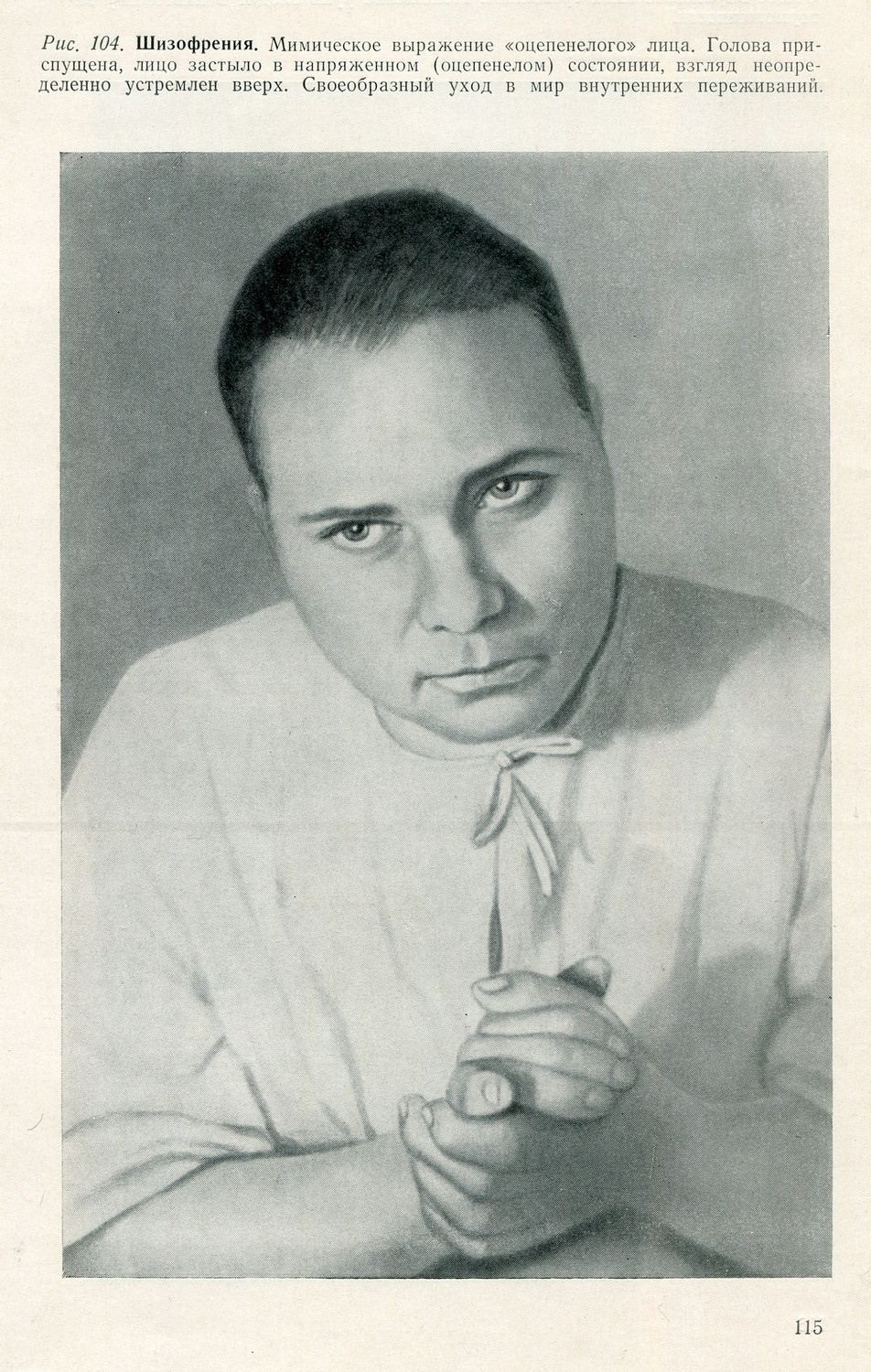

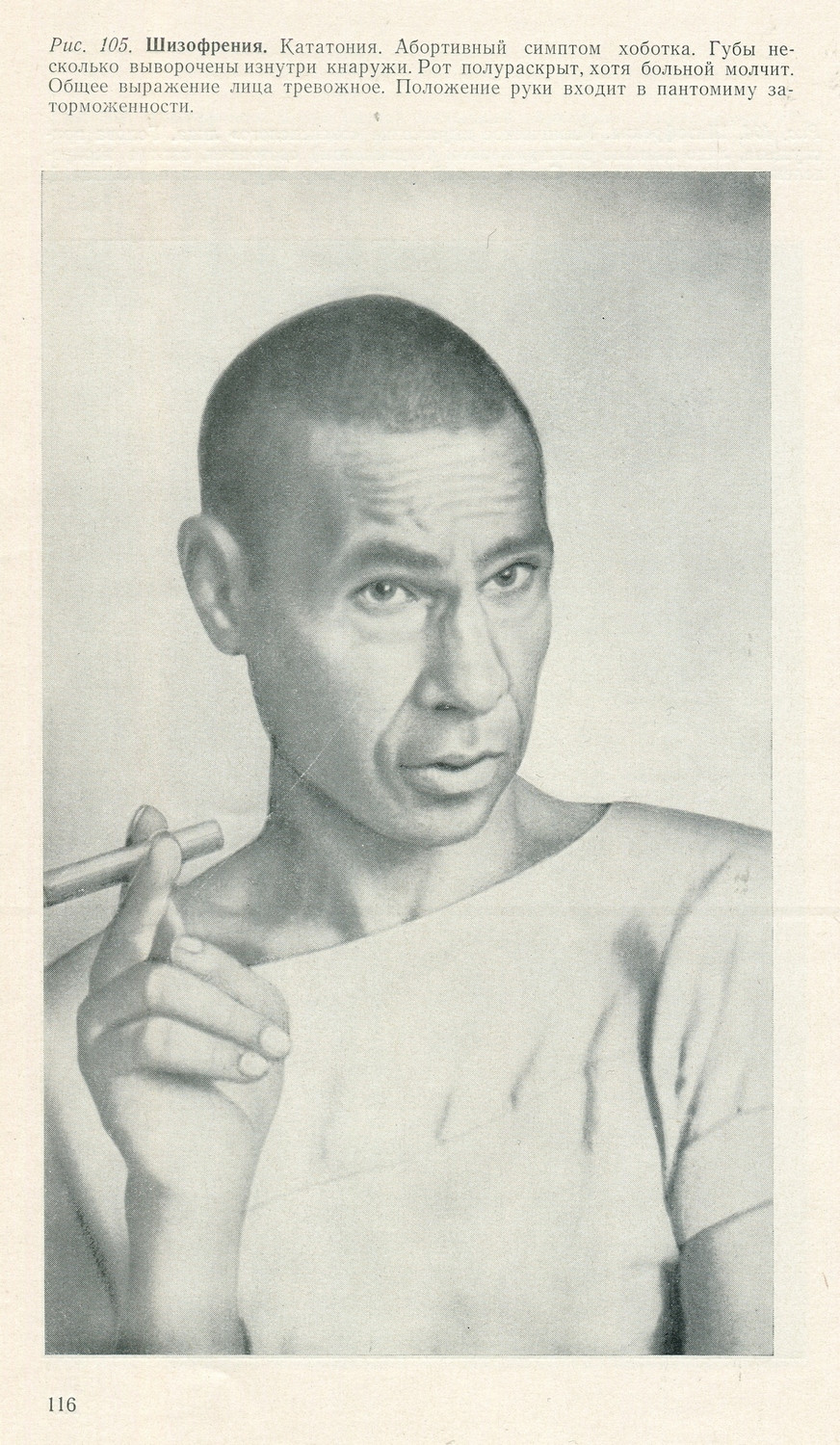

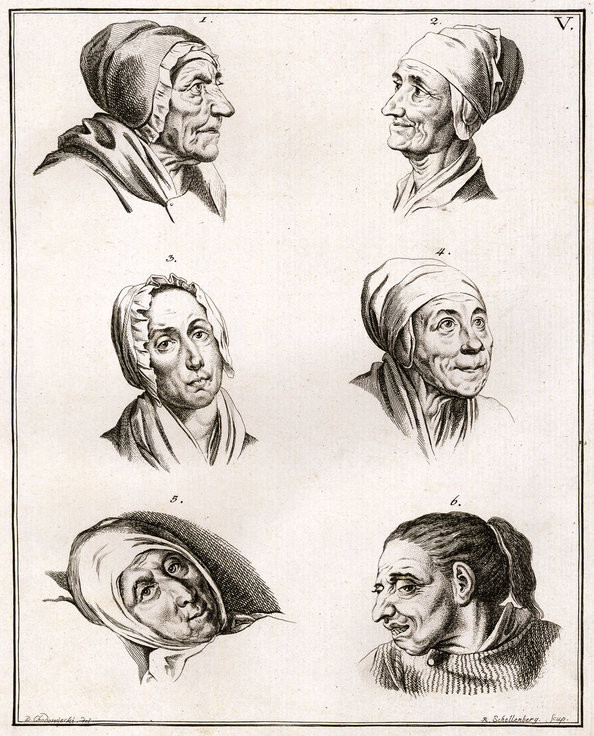

«Лицо больного» — это редкая книга из начала 1970-х годов. Редкость ее заключается в том, что в ней еще слышны отголоски умирающего медицинского языка. Раньше, когда медицинский язык еще не превратился в набор трудночитаемых терминов, он имел свой особый, яркий и поэтичный стиль. Исходил он из 19 века, когда девственные девушки вели дневники умирания и прощались с миром, полные чувства любви. Чувство здесь ключевое слово, именно через особую чувственность они запечатлевали свою боль. Стоит вспомнить, что слово патос еще и означает чувство приподнятости и воодушевления. Сухаребский, как основоположник термина «патокинография» не случайно оказывается одним из авторов книги о патосе мимики умирающих и сумасшедших людей.

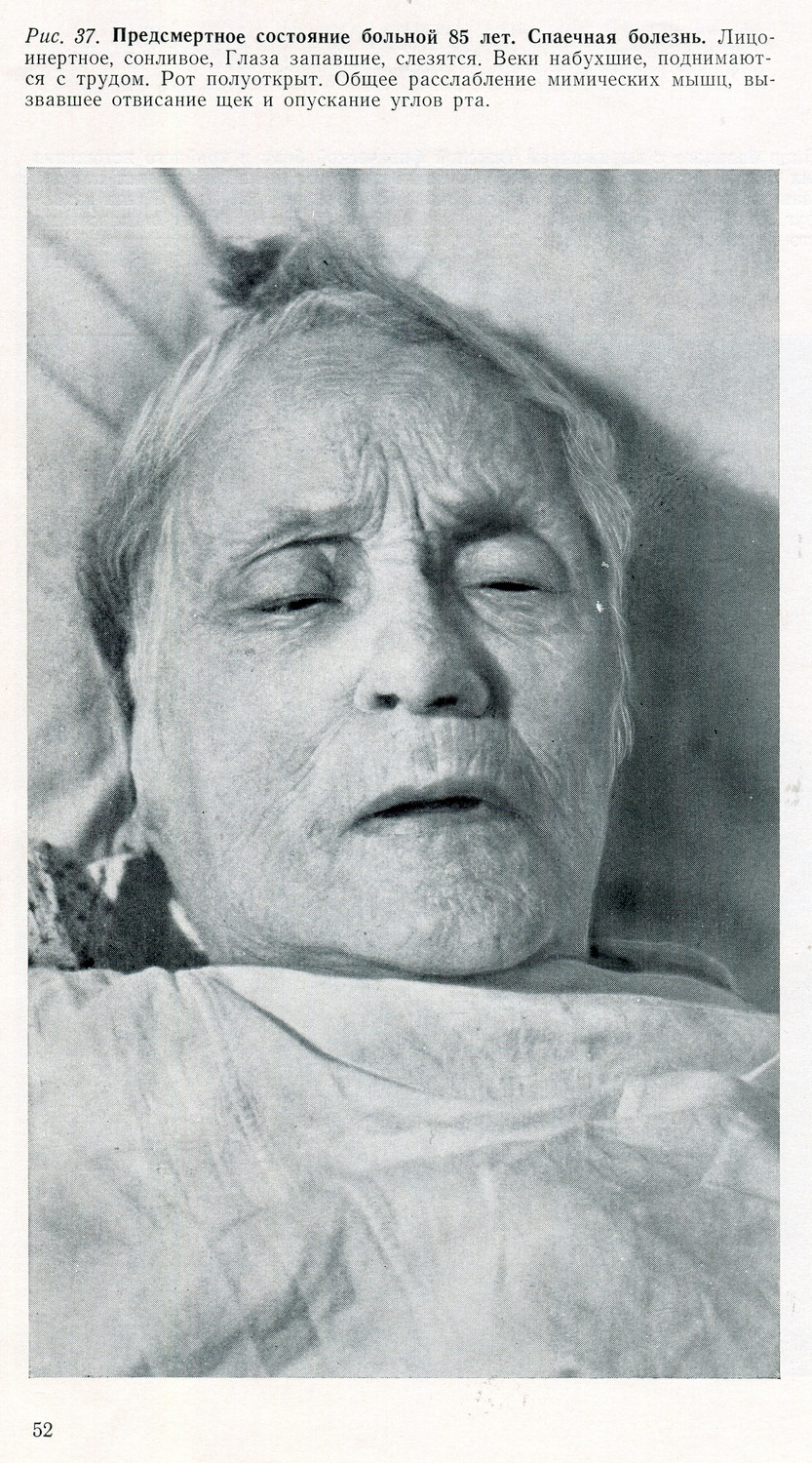

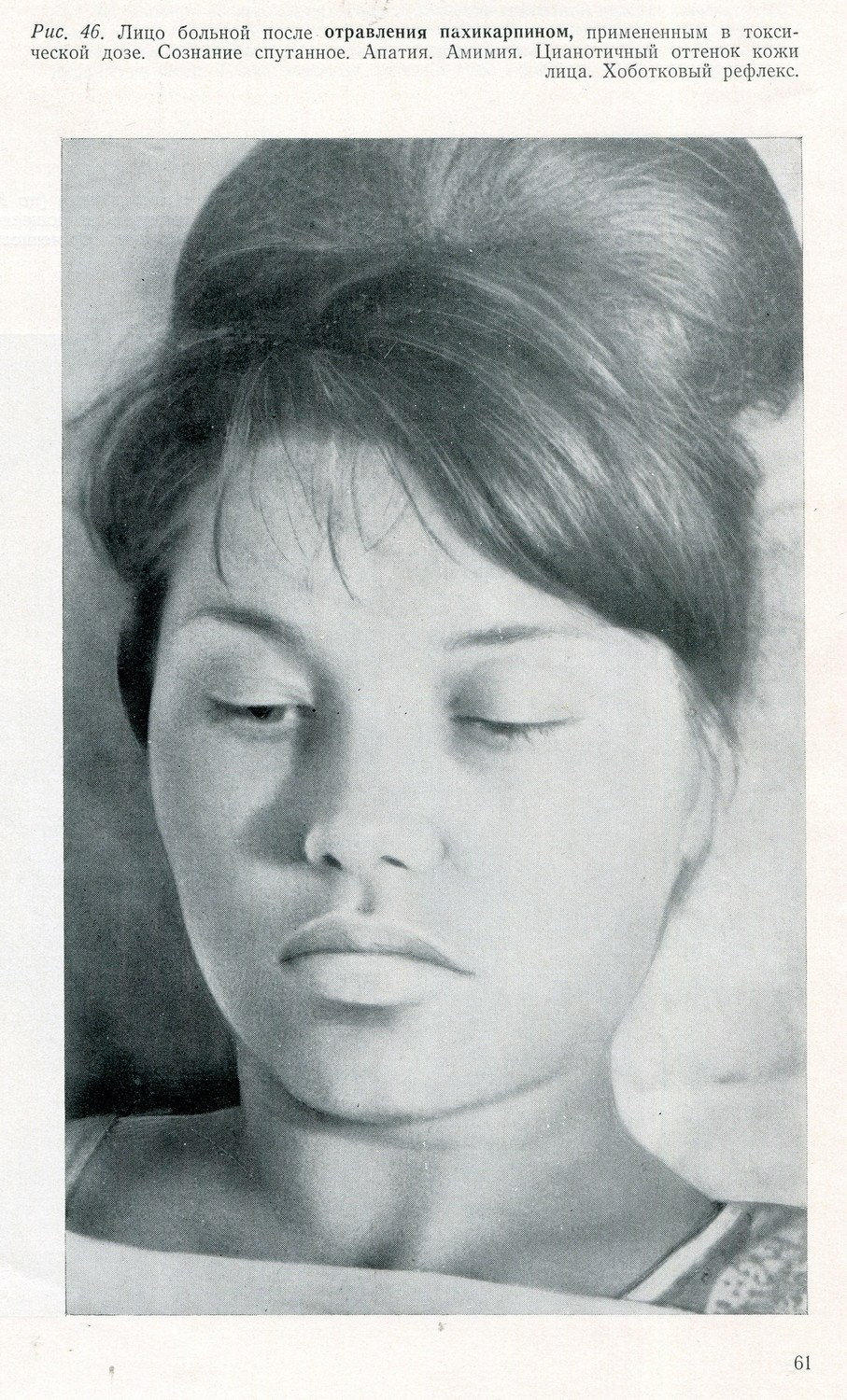

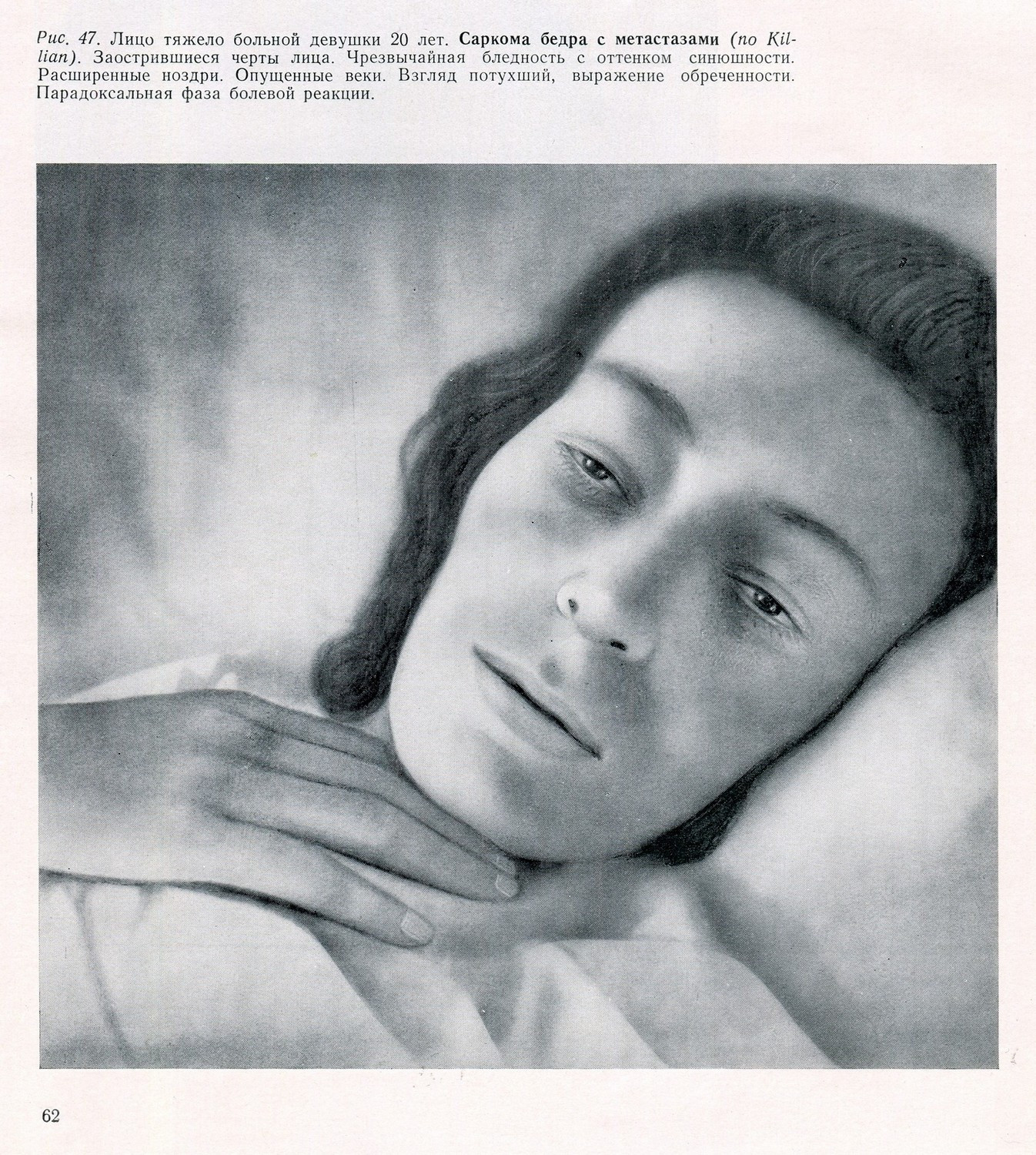

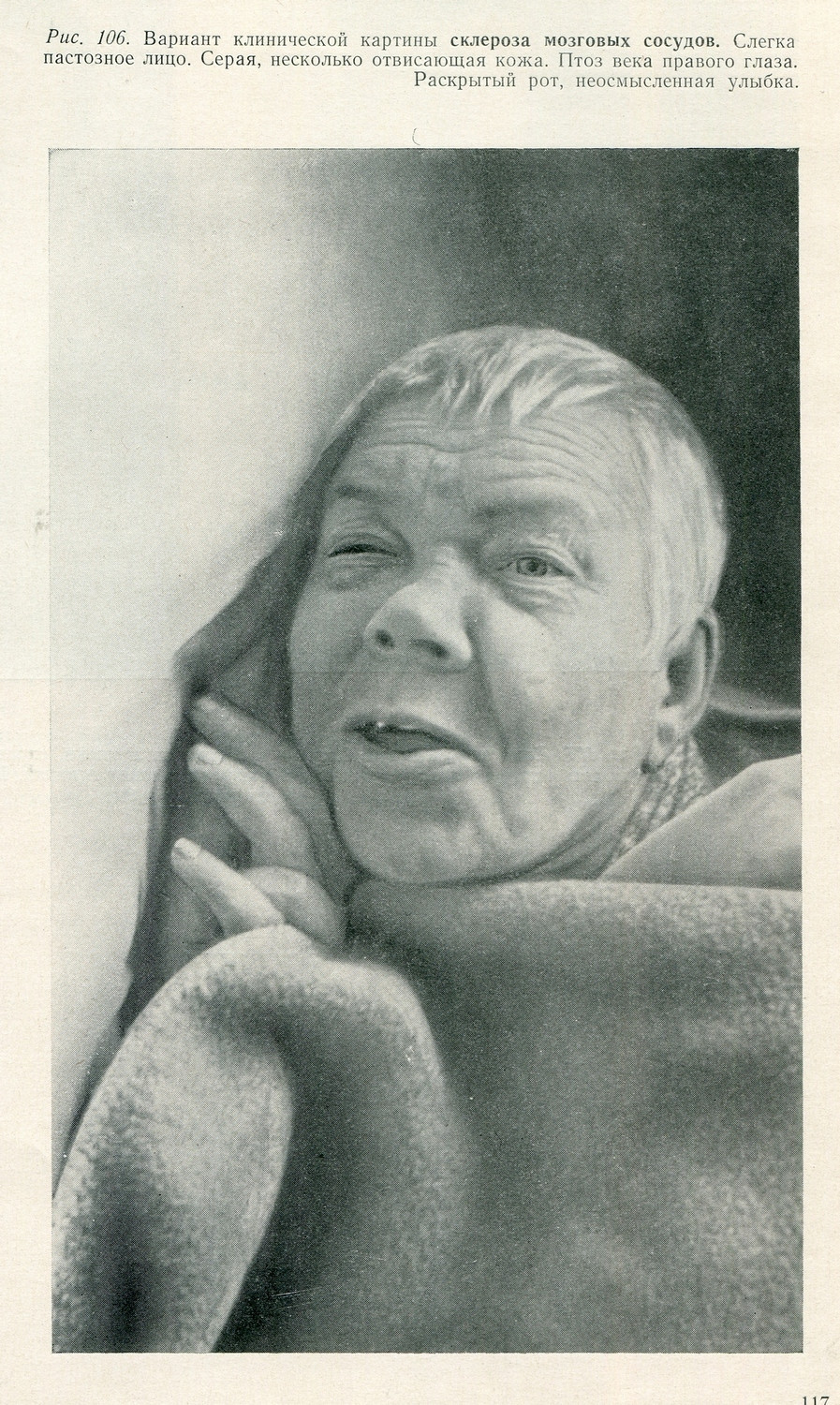

В книге представлено больше ста фотографий людей, чьи болезненные лица запечатлел фотограф. Неделикатная ретушь заставляет вспомнить о могильных портретах. Фотограф проникает в самую суть человеческого страдания, отражая на пленке страшное чувственное переживание страдания или конца. Не уступает этому и язык описания этих портретов, он пестрит массой ярких высказываний, отдающих дань старой традиции говорить о муках человека, читая все по его лицу.

Михаил Климин

Книгу комментирует сотрудник института славистики Цюрихского университета Александр Маркин

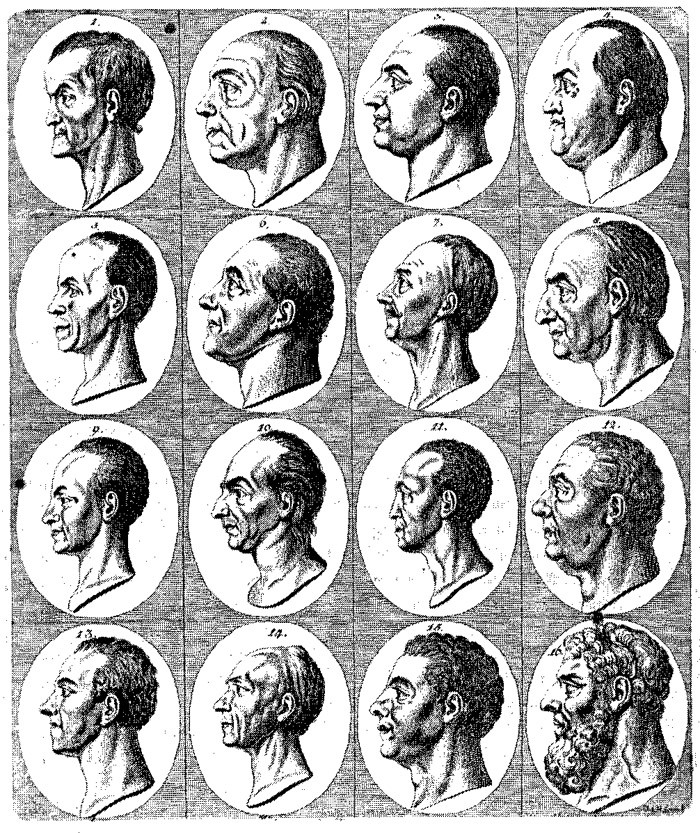

Нет ничего удивительного в том, что физиогномика — разработанная цюрихским пастором Иоганном Лафатером в эпоху просветительского сентиментализма псевдонаука о связи лица и характера — обогатившись позитивистскими интерпретациями Ч. Дарвина („Выражении эмоций у людей и животных“), Ж. Шарко („Иконография Сальпетриера“), И. Сеченова („Рефлексы головного мозга“), Ч. Ломброзо („Типы преступников“) стала в 1960-х годах неотъемлемой частью советского дискурса .

Хрущевская оттепель, как известно, вернула в советский обиход слова „личность“ и „индивидуум“, а „автономия субъекта“, при которой „человек становится частью многочисленных групп и играет множество социальных ролей, но при этом не сливается ни с одной из них“ стала считаться одним из благ „общества развитого социализма“. И если вспомнить, что слово „личность“ этимологически связано со словами „личина“ и „лицо“, то уже не кажется странным, что визуальная культура СССР 1960-х обращается именно к физиогномике: лицами и многообразием знаков, которые лица производят. Cталинская культура оперирует набором стереотипных внешностей, за каждой из которых закрепляется неизменное значение: в массовой литературе совокупность определенных черт — красный румянец, “живые глаза”, морщины означают положительного героя, белые зубы, гладкая кожа — отрицательного. Лица в кино создаются при помощи искусственного освещения: лицо положительного героя „светится“, лицо отрицательного героя покрыто тенями, затемнено. Кино „оттепели“ же тяготеет к „натуральному“ освещению лиц: с каждой переменой естественной световой перспективы изменяется и лицо протагониста, создавая „иллюзию“ сложности психологической палитры характера, „противостоящее“ одномерности героев сталинской эпохи.

Сталинское прочтение лица, разумеется, тоже было предопределено физиогномическим учением, но его примитивной интерпретацией. Физигномика Лафатера — это, в первую очередь, наука об отрицавшейся сталинизмом сложности устройства внутреннего мира индивидуума, поэтому после смерти вождя в социалистической культуре заново возникает императив изучения лица.

Не стоит забывать, что у физиогномики, увязавшей достоинства человека и особенности его темперамента с формой подбородка и профилем носа, и принципов “истинного” социалистического реализма был единый исток — сентиментальная культура Просвещения. Просветительский „воспитательный роман“ 18 века — прототип соцреалистического романа стал первым литературным жанром, где расцвели физиогномические описания, которые были ключом к психологии характера. Впрочем, и другой исток соцреализма — озабоченный классовыми конфликтами европейских натурализм, в своем переплетении с популярными научными дискурсами 19 в. стремившийся к типологическим обобщениям в соответствии с формулой «раса, среда, момент», отражавшихся в облике персонажа, вряд ли был бы возможен без физиогномического учения.

У физиогномики и социализма есть и другой общий знаменатель: тоталитарный аспект этого учения, наилучшим образом соответствовал советским надзирательным практикам. Теории о связи внешнего образа человека с его внутренним миром священник Лафатер выводил на основе исповедей своих прихожан, по сути превращая свою науку о внешности в способ контроля за субъектом. Если лицо можно прочитать, то по нему можно прочитать и самые сокровенные тайны и замыслы. Делая акцент на индивидуальной автономности субъекта физиогномика одновременно стремится проникнуть в самые сокровенные уголки человека, открыть их для надзора, сделать субъект понятным, прозрачным, по возможности управляемым. По сути, все последующие эксперименты с человеческими лицами, как отвергающие учение Лафатера, так и обнаруживавшие правоту его теоретических построений, находятся в русле надзора и контроля. Отсюда и интерес советской науки к лицу больного: болезни — душевные или органические (прежде всего онкологические заболевания) — не поддаются управлению: раковая опухоль разрастается, как ей хочется; поступки и мотивации душевнобольных иррациональны. Проникнуть через штудии лиц больных в глубину их переживания, означает взять под контроль неподконтрольное.

В своем стремлении познать запредельное позитивистская наука выходит, разумеется за свои материалистические рамки — и, парадоксальным образом, опять же соединяется с лафатеровским учением. Лица христианских мучеников были для Лафатера идеальными обликами; самым красивым человеческим лицом является лицо Христа. Сам Лафатер умер от незаживавшего огнестрельного ранения, два года мучавшись и отказываясь от лечения, считая, что таким образом он начинает внешне напоминать Иисуса.

Очевидна перекличка судьбы Лафатера с судьбой главного мученика советской культуры — Ленина. Тот тоже угасал у себя на даче от огнестрельной раны. Страдания Ленина были, разумеется, тем квазирелигиозным шаблоном, который раз за разом повторялся в культурной продукции эпохи социализма. Мученичество социалистического героя, как известно, это ключ к счастливой жизни будущих поколений. Так, одна из фотографий в книге „Лицо больного“ заретуширована таким образом, чтобы отсылать к предсмертным портретам Пушкина, страдания которого на смертном одре, растиражированные сталинским кинематографом и литературой, считались в СССР истоком и основой великой советской литературы. Через выражающееся на лице мученика страдание свидетели этих страданий получают доступ к будущему счастью, поэтому различные формы страдания подлежат изучению.

Жанровые рамки социалистического искусства всячески поощряя культ мученичества, впрочем, накладывали запрет на пессимистическое отношение к боли. Медицинская фотография, прикрываясь научными целями, позволяет этот запрет обойти: ведь фотография per se — это медиум печали и осознания необратимой смерти. Смерть — великое ничто и лица смертельных больных ничего не выражают. Это, впрочем, для советского человека должно было оставаться тайной, поэтому и книги, наподобие „Лица больного“ издавались мизерными тиражами, и были доступны исключительно специалистам.

Избранные фотографии больных: