Н. Федорова - Иголки (1928)

Общество распространения полезных книг (FB) (VK) (Telegram)

Казалось бы, что может быть необычного в рассказе «Иголки», опубликованном в женском журнале за 1928 год? Как он может быть связан с литературными традициями социально-гигиенических текстов 19 века? Почему образ умирающей девушки так притягателен и автору, и читателю? Как это связано с японским литературным направлением ero guro nansensu? И самое главное — должен ли этот протомасодовский рассказ нас испугать или же наоборот погрузить в чувственное переживание, вызванное описанием агонии молодой девушки?

«Женский журнал» — это типичный образец пролетарского журнала конца 1920-х годов. В одном номере охватывается широкий набор тем, актуальных для того времени и способных заинтересовать каждую женщину. Возьмем седьмой номер журнала за 1928 год и увидим там статьи самого разного направления — политические, исторические, бытовые, художественные тексты, мастерство кройки и шитья, фасоны мод и т.д. Забота о человеке, выраженная в желании биологизировать всякий текст, нашла свое отражение в статье, посвященной смещению матки. Но самое интересное мы находим в рассказе с названием «Иголки».

Казалось бы, что может быть странного в тексте с названием «Иголки», опубликованном в женском журнале. Художник, нарисовавший заголовок, деловито пронзил иглой каждую букву в слове «Иголки». Должно быть, это вполне обычный текст про

Небольшой рассказ «Иголки», написанный некоей Н.Федоровой, оказывается чем-то совершенно иным, нежели статьей о кройке и шитье. Следуя стилистике жестокости в малой прозе, характерной для русской литературы, Федорова уводит читателя в иррациональный и страшный мир самоубийства.

«Иголки» идиллически начинаются с описания молодой красивой провинциалки, любующейся собой в зеркале. Она мечтает стать актрисой, сниматься в кино, купаться в лучах славы и стать самой настоящей звездой. Рассказ поделен на две части, в первой рассказывается о мечтах девушки, а во второй описывается плачевный результат такой мечтательности.

«Иголки» — это текст, который мы, без всякого сомнения, можем отнести к замечательному образчику социальной гигиены. В основе своей такие тексты всегда строятся на дихотомии — противопоставлении сладкой иррациональной мечты с реалистичным и жестким патографическим текстом. Такие тесты особенно были популярны на протяжении 19 века при описании юных мастурбаторов. Дети, предаваясь страсти в этих социально-гигиенических рассказах, от онанизма разлагались живьем, отхаркивая с кровью вываливающиеся зубы. Этот же прием стал активно использоваться в кинематографе 1930-х годов — фильмы о наркотиках и излишней сексуальной распущенности. Небольшой рассказ Федоровой про иголки очень тонко встраивается в общеевропейский канон социальной гигиены. Из идеалистического мира девичьих фантазий он переносит читателя к ложу агонизирующей в страшных мучениях девушки.

В патографическом описании мы видим сразу еще два стилистических и дискурсивных направления, в которые встроен рассказ.

В первую очередь это классическое для литературы конца 19 века описание агонии умирающего человека. Смерть — это одна из форм коллективной социальной дидактики, призванной научить зрителя и вовлечь его в таинственную и страшную игру. Стоит отметить, что буквально спустя несколько лет, поэт Эдуард Багрицкий напишет свою выдающуюся поэму «Смерть пионерки», полностью посвященную агонии девочки.

Вторым направлением текста является неожиданная и иррациональная жестокость текста. В этом Федорова интуитивно следует традиции японской модернистской прозы 1920-х годов и такого ее проявления как ero guro nansensu. Литературное и художественное направление, основной задачей которого было изобразить эротическое переживание, абсурдную ситуацию и откровенное реалистическое насилие, как правило, совершаемое над девушками. Именно в этот род жестокой литературы гармонично вписываются «Иголки». Абсурдное повествование ничего не объясняет читателю, мы до конца так и не можем понять, что же произошло с Лизой в Москве, что подтолкнуло ее к страшному шагу? Зачем автор заставляет нас погрузиться и, что самое страшное, сопереживать агонии молодого привлекательного тела?

Только прочтя рассказ, мы с ужасом начинаем понимать, что буквы заголовка это не те ткани, которые шьют в мастерской, а в буквальном смысле — ткани тела. Таинственные полосы, которыми заканчивается рассказ, это не что иное, как раны, оставленные ланцетом хирурга, стремящегося облегчить агонию, но, в сущности, оказывающиеся дополнительным элементом страдания девушки.

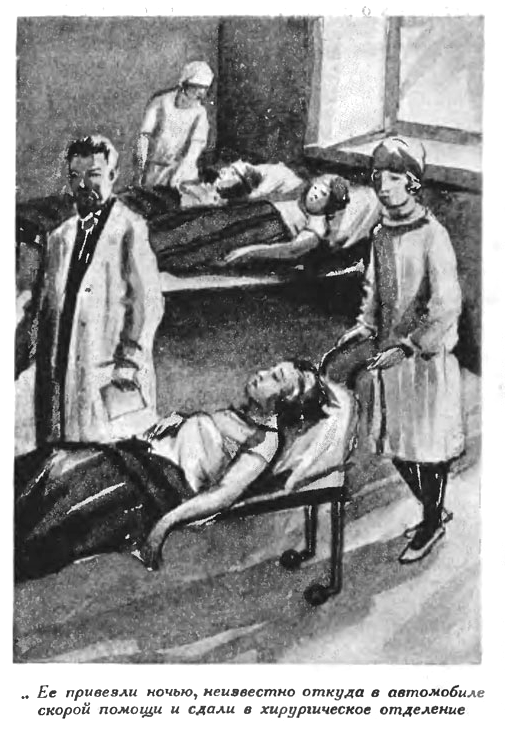

По задумке автора, читатель превращается в очевидца страшной жизненной развязки. Он — один из тех, разбуженных посреди ночи пациентов, находящихся в больничной палате на Ходынке. Неясность сюжета заставляет нас задуматься о том, какие эмоции хотела вложить Федорова в свой рассказ? Это эмоции сопереживания смерти, у людей находящихся в больнице, или же стремление доставить удовольствие читателю, благодаря описанию жестокой смерти юного женского тела?

Н. Федорова — Иголки (1928)

Упорно и недоверчиво разглядывая себя в зеркале, Лиза — конторщица текстильного треста — мечтала. Если бы мечтала она, как тысячи и тысячи ей подобных девушек, то не стоило бы нам рассказывать об этом ее занятии. Она была счастлива безмерно, и, конечно, не верила своему счастью. Глядела на свое свежее лицо и спрашивала свое отражение.

— Тебе? Нет, это не может быть. Тебе?

Оно так велико и так красиво это ее счастье, что, думая о нем, девушка видела перед собой голубую лестницу, уходящую куда-то за облака, к звездам.

Может быть потому так представляла Лиза свое будущее, что она любила романсы, а в одном из них — романсе Вертинского — есть слова о «чудесной песенке» и о девушке, восходящей за руку с богом «в его дивный рай».

Лиза знает тысячу романсов, и напевает их дома, на службе, на прогулках.

В жизни ведь нет романсов. В жизни Лиза — конторщица текстильного треста и сидит ежедневно против стола своего заведующего, Матвея Федоровича. У него белесые глаза напоминают как-то кислую капусту, а волосы — мочалу. Галстух он носит огромный, длинный, и после окончания занятий провожает Лизу до ворот ее дома на Часовенной улице. Он всегда рассказывает что-нибудь интересное: либо про инженера Осипа Петровича, который купил себе в Москве по случаю рояль, и теперь обучается фокстротам, ибо инженер Осип Петрович влюблен в жену начальника станции, а жена начальника станции бывает лишь в таких домах, где есть «инструмент» и танцуют фокстроты, — либо о чем другом расскажет Лизе Матвей Федорович очень обстоятельно и интересно. Рассказав о том или другом, Матвей Федорович так или иначе, а уж коснется Лизы: спросит о ее здоровьи, узнает, снятся ли ей сны или нет, любит ли она цветную капусту и моченые яблоки, или скажет, вздохнувши:

— А вы, Елизавета Николаевна похудели, если не обидетесь на меня.

— Что вы,— совершенно искренно удивится Лиза.— Мне все говорят, что я поправляюсь.

Матвей Федорович даже остановится, точно ему сделалось страшно.

— Честное слово вы похудели. И я вам советую, Елизавета Николаевна, пить натощак морковный сок. Поразительно как помогает.

Посудите сами — какие же в жизни романсы? Лиза очень рассердится, прикусит упрямую, чуть подведенную нижнюю губку. «Мзрковный сок»… Идиот. Он бы посоветовал еще касторку принимать.

Впрочем Матвей Федорович с его рассказами и заботами, и трест с Матвеем Федоровичем, и мамашин дом на Часовенной — Лизино приданое — все, все это прочь. Все это скоро позабудется, как скучные приключения длинного пути, когда путешественники, стряхнув пыль с одежд, входят в веселые солнечные края.

Еще неделя, и в воскресенье в 10 часов 50 минут вечера Лиза поедет в Москву. Вот в шкатулке адрес, вот все письма и вот последнее письмо… В комнате тепло и тихо. Мать ушла. Лиза отошла от зеркала, пробежала по комнате, села на свою постель, схватила маленькую подушку, прижала ее к груди и засмеялась.

Смех ее медленно погас. Она засмотрелась на малиновый абажур электрической лампочки. Потом закрыла глаза и пошли играть под веками зеленые круги, малиновые треугольники, стрелки маленькие, как иголки.

— Ишь, какие иголочки, — подумала Лиза, — а ведь мама права. Иголка могла бы испортить все.

Она сегодня штопала какое-то матушкино старье и, задумавшись, держала иголку в зубах. Мать увидела, заворчала сердито:

— Лиза, не держи иголку в зубах… Можно нечаянно проглотить и мучайся тогда с тобой.

Пустяк… Иголке. А как застряла бы в горле? Лиза повела плечами. Бросила подушку, медленно и картинно ступая по полу, подошла к столу, взялась за край скатерти, топотом спросила неизвестно кого:

— Итак, госпожа Загревская, вы желаете?…

Поморщилась. Перебила сама себя уже громко:

— Нет… не так.

Она посмотрела в потолок, и, кажется, не видала ни потолка, ни таракана, устремившегося по старым обоям.

— Госпожа… товарищ… — улыбнулась. Лиза улыбкой спящего человека — может быть, маэстро Загрев…

Лиза отмахивалась от кого то, отошла и, поклонившись столу, произнесла.

— Елизавета Николаевна, вы желаете сниматься в роли графини?

Еще раз поклонившись и поцеловав свою руку, Лиза легко отпрыгнула к кровати, играя костяным ожерельем склонила голову набок.

— Ах, видите ли, я устала, но если к Крыму — я согласна.

Она произнесла это очень пискливо, больше через нос, и в это время играла боками. Так, казалось ей, будет она разговаривать с

— Пожалуйста, пожалуйста — прошептала она. — Прикажете вам выдать аванс?

Остановившись на том же месте, Лиза зевнула и почти пропела:

— Нет… а, впрочем, да.

— Сколько прикажете? — прошептала она заискивающе.

— Сколько… сколько? Право, не…

В этот момент скрипнула дверь. В комнату вошла мать.

— С кем это ты, Лиза, — спросила она, отряхивая шаль.

— Ни с кем, — сердито ответила дочь. Закусив нижнюю губу, она пошла в другую комнату.

Старуха рассуждала сама с собой:

— Как же можно разговаривать ни с кем. Ни с кем не разговаривают добрые люди…

* *

*

Это счастье, которое бросало девушку в мрак страшных и радостных переживаний, пришло и захватило ее, как буря хватает неосторожную козявку, кружит, мучает до беспамятства.

Однажды на углу Комсомольской улицы и Кладбищенского пе¬реулка к Лизе подошел незнакомый человек. Одет он был в дорогое модное пальто с бобровым воротником, курил длинную трубку, и так, покуривая, стал против Лизы, бесцеремонно оглядел ее через свои большие очки, потом, улыбнувшись, сказал:

— Я вас смутил? Не правда ли?

Голос у него был хриплый.

— Я режиссер, — продолжал он, и назвал известное имя. — Давайте познакомимся. Для картины, часть которой я снимаю в этом городе… он еще раз сбоку посмотрел в лицо Лизы, — мне нужны вы.

Лизе сразу стало и весело, и неприятно, и радостно, и грустно. Она хотела рассмеяться, но это у нее не вышло. Она покраснела.

— Да, именно, вы.

Лиза хотела ему сказать не то, что сказала. Что-то не то. А про¬шептала так:

— Но я боюсь. Я боюсь.

Режиссер, очевидно, не раз вел подобные разговоры. Он ни разу не пробовал разубеждать ее. Очень коротко рассказал о том, что она будет делать, сообщил о вознаграждении, узнал где служит, и, вяло пожимая руку, сказал, что он все устроит, ее на две недели пустят.

И хоть удивительным человеком показался Лизе знаменитый ре¬жиссер, чем-то заставивший ее согласиться, но она к концу дня решила, что «он валял дурака» и ничего этого не будет.

Однако, на другой день Матвей Федорович подошел к ней и, мило улыбаясь, протянул ей руку. Он ничего не сказал. Подал ей записку с адресом. Пониже адреса его тонким почерком было написано:

«Очень рад за вас. Вы отпущены на 15 суток. Я никому не говорю во избежание сплетен».

Лиза, читая приписку, подумала:

— А хороший,

В тот же день она явилась по адресу в большой особняк на краю города, где был недавно детский дом, а теперь работала кино-экспе¬диция… Ей нужно было изображать самое себя, то-есть простую кон¬торщицу треста в большой какой-то картине, о содержании которой Лизе никто не рассказывал.

Ее учил в пустой угловой комнате человек с лицом обезьяны — иностранец. Учил грубо, сердито. Когда он схватил ее за руку и другой рукой — своей желтой ладонью— ударил по груди, Лиза вознегодовала:

— Довольно, — крикнула она. — Что я, кукла? Идите вы к чорту с вашими эластичными движениями.

И потом долго упиралась. Иностранец говорил, что знаменитых артистов не так еще учат, что будто бы Дуглас Фербенкс ходит на репетиции с бичом, каким бьют цирковых лошадей.

Лиза оделась молча, и ушла бы, если бы не встретился режиссер. Он вернул ее, выслушал. Засмеялся ласково:

— Упрямица.

И на другой день Лиза уже ходила перед аппаратом, перенося папки от стола к столу. Этой сценой руководил тот же иностранец и хвалил Лизу.

— О, о,— кричал он.— Немного голова лево. О, о. Прекрасно!

Лизе нужно было пройти двадцать пять эпизодов, почти везде вто¬рым планом, или в массовых сценах. В одном лишь месте картины она должна была сниматься в саду одна — прогуливаясь, уронить сумку и неожиданно найти в снегу пачку денег.

Этот момент картины с ней репетировал сам режиссер. Он молча наблюдал съемку. Когда девушка схватила деньги и бросила поднятую сумку, чему не учил ее режиссер, и что вышло лучше того, чему он учил, когда она прыгнула, прижимая к груди бумажки, оператор тихо сказал режиссеру:

— Способное дитя.

Режиссер промолчал, а Лизе стал приказывать:

— Побежала… быстрее… остановилась. Теперь вернитесь и поды¬мите сумку… Так… Молодец, — заключил он.

У Лизы глаза стали влажные. Необыкновенные, волнующие и неза¬бываемые минуты пережила она. По дороге в особняк, едучи на автомо¬биле, с ней заговорил оператор. Он поглядывал «а нее своими малень-кими острыми глазами. Глаза у него серые, меняющиеся — то злые и насмешливые, то смеющиеся, ребячьи. Такими смеющимися глазами он всматривался в лицо Лизы; между анекдотами из своей кино-практики он осторожно выспрашивал Лизу — замужем ли она, есть ли родители и кто они, какое образование? В сумерки он догнал Лизу у ворот особ¬няка, пригласил итти вместе обедать. Она согласилась и пила с ним вино, ела какие-то салаты и жареный миндаль опять с вином. Опера¬тор, как казалось Лизе, очень остроумно и тонко рассказывал ей о

Они поехали мимо того сада, где снималась Лиза. Поддерживая Лизу своей рукой за талию, оператор говорил:

— Знаете, я не знаю, как вы примете это, но я думаю, что вы человек одаренный.

Лизе не нравилось, что он обнял ее. Не нравились его руки за обе¬дом. Кисть тонкая и рука большая с длинными пальцами, которые не берут вещь, а тянут ее к себе и мнут. Но это ей очевидно показалось. Он ласково и тихо говорил ей такие слова, от которых ей становилось тепло и бодро. Маленькая конторщица текстильного треста, девятна¬дцатилетняя девушка, у которой было впереди скучное семейное сожи-тельство с Матвеем Федоровичем, как музыку, слушала слова опе¬ратора.

А он говорил, вкрадчивым шопотом:

— В вас что-то заложено, милая. Оно, конечно, дремлет в вас, как дремлет жизнь в этом поле под снегом. Снег растает и поле зацветет, запоет, зазвенит… Вы, конечно, можете мне не верить, но я как друг говорю вам — нужно учиться, нужно в Москву. Я вам помогу. У меня…

И вот за

Да, было, как видите, у Лизы большое человеческое счастье, открывавшееся перед ней голубым путем за облака, к звездам.

* *

*

И этот путь на

— Сюда доставлена девушка, проглотившая пачку иголок с целью отравления. Очень странная… зайдите.

Лизу уложили на крайнюю койку. Она легла навзничь, молча. Не стонала. Не двигалась. Глаза се сухие с красными веками смотрели куда-то за лампу, губы были сжаты строго, правильно, как у мертвецов. Служанка, переодевавшая ее, не сумела навести ее на разговор, и сестра также не услыхала ни одного ответа на свои вопросы.

— Немая, что ли, — отвернувшись, сердито сказала она. — Не понимаю.

— С ней родственники есть? — спросил молодой врач, очень заинтересовавшийся таким способом отравления

— Нет. Из номера или из общежития какого-то привезли, — также сердито ответила сестра

Врач, с развязностью молодого человека, который уже много постиг, подражая старому профессору, спросил Лизу, взявши ее за подбородок:

— Ты что же молчишь, милая? А?

Лиза смотрела туда за лампу и, казалось, не дышала.

Врач поморщился.

— Но ты меня слышишь?

— Да, — очень тихо ответила Лиза

— Где у тебя болит? — зачем-то громче обыкновенного спросил врач.

Больная не ответила. Она ничего не ответила врачу в течение десяти или пятнадцати минут, пока ждали профессора. Больные проснулись. Заглядывали с кроватей в лицо девушки. Шептались:

— Какая красивая.

— И молодая.

— Иголки… прямо страшно.

Также не взглянула на профессора Лиза, и ничего ему не сказала. Он рассердился, кричал, кружился около ее постели своей огромной белой фигурой и большими своими ловкими лапами мял ее живот, повторяя шопотом: «Какая дура», потом гладил ее по голове, ласкал, называл «дочкой», «девочкой», а она, без движения на застывшем лице, смотрела в потолок. Лицо ее не выражало ни отчаяния, ни грусти,ни успокоения, как будто человек ото- двинулся от жизни, и с гримасой бездумного безразличия смотрит — не видит, слушает и не понимает.

Профессор, пожимая плечами, вышел в коридор. Через полчаса Лизу унесли в комнату к психиатру. Он долго оставался с Лизой в запертой комнате. Вышел усталый. Скаал, махнув рукой, точно отгоняя что-то от себя.

— Что-то ужасное с человеком… Молчит.

Когда переводили Лизу в палату, у нее началась агония. Она подавила стон и захрипела. Схватившись за голову руками, закусила губу и, облизываясь, размазала кровь у рта. Потом закашлялась, утерла простыней рот, умолкла, и вдруг вскрикнула и подскочила на кровати.

Профессор наблюдал за девушкой, покуривая папиросу. Врач ходил у дверей и, вздыхая, повторял:

— Где резать? Где искать?

— Слушай, дочка, — прошептал профессор, наклонившись к лицу Лизы, — не надо мне ничего говорить. Ты покажи только рукой, где больно… Ну?… Скорее… Ну?

Лиза подняла руку и профессор отодвинулся, чтобы не помешать ей, — подняла и схватилась за железный прут кровати с криком. Слезы бежали по ее щекам и смешивались с кровавыми струйками у рта. Она дышала с хрипом…

Светало. Больные белыми призраками сидели на своих кроватях. Погасло электричество и сию же минуту загорелось. В палату принесли носилки. Профессор устало вышел. За ним понесли Лизу. Молодой врач, идя рядом с Лигой, засучивал рукава. В операционной кто-то дико хохотал.

Н. Федорова