Встреча всех других небесследна

18+

Летом 2019 года в рамках семинара «Ф-письмо» в «Порядке слов» Маша Годованная показала свой незаконченный фильм Ritual of Relatedness о жизни квир-мигрантов в Вене. После показа состоялось обсуждение, стенограмма которого и легла в основу этого текста.

Киноисследование Маши Годованной «Rituals of relatedness: margins of queer kinships and beyond» — коллективный киновидеоразговор, сделанный методами экспериментального кинематографа. Критикуя заданную позицию кинематографиста-исследователя, автор пытается снять или хотя бы остранить привычные оппозиции — от иерархических (режиссер-герой) до технологических (цифра-пленка). В силу биографических обстоятельств автор неизбежно становится героиней собственного исследования, а, отдавая своим героям 16 мм- и

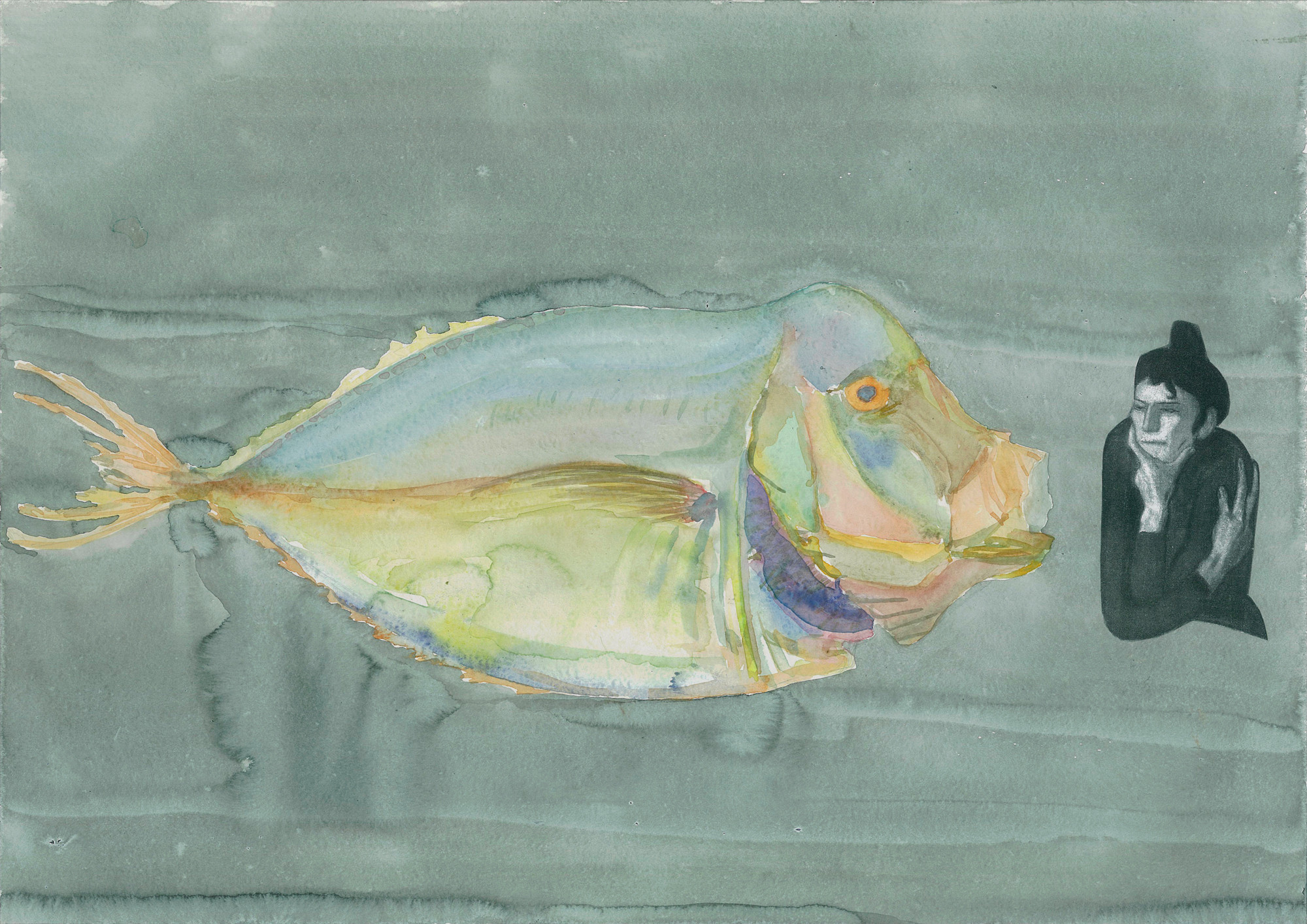

В публикации использованы материалы с выставки Полины Заславской и Маши Годованной «Ритуалы родства», которая проходила в Центре искусства и музыки ЦГПБ им. Маяковского в ноябре 2019 года. На выставке были представлены фильм Годованной и акварельные работы Заславской, созданные по мотивам рассказов Евгения Шторна о его жизни в ирландском лагере для беженцев. Акварельная серия «Хроники беженства» рассказывает историю беженства через историю мировой живописи. Работая в коллажном методе с ксерокопиями известных и узнаваемых произведений искусства разных периодов, потерявших благодаря технической воспроизводимости свою ауру, Полина Заславская помещает их на правах персонажей в плоскость картины. Акварельная техника совмещается с коллажной, черно-белые копии героев Тициана, Пиросмани и Дейнеки, пересекая пространство акварельного рисунка, получают новые идентичности — а поверх него складывается едва читаемый сюжет «Хроник беженства».

Аудиофрагменты — поэтический текст-эксперимент Станиславы Могилевой, пере-(со)бирающий ключевые образы разговора, фильма и выставки.

В разговоре участвовали:

Маша Годованная — кино-/видеохудожница, квир-феминистский исследователь

Полина Заславская — художница, куратор, квир-феминистка

Станислава Могилева — поэтесса, куратор

Яна Крупец — социолог

Ольга Бредникова — социолог

Марина Мараева — социолог

Анастасия Волохова — режиссер, киберфеминистка, главред зина «Шкура»

бутылка водки

Лаборатория доверия

Полина Заславская: Похоже на спиритический сеанс.

(все смеются)

Анастасия Волохова: Дух не приходит. Выпьем?

(выпивают)

Полина Заславская: Давайте я начну. Сегодня я смотрела работу Маши уже второй раз, и обнаружила в ней еще больше смысловых и визуальных пластов и лакун. Первый опыт просмотра был непростым — я не очень хорошо знаю английский, мне приходилось ставить фильм на паузу и переводить. Но работа и без того сложная, ее можно бесконечно разбирать и пересобирать.

Меня всегда смущает в кино, где присутствует документальная форма в том или ином виде, ситуация, при которой есть другой и он что-то рассказывает. Я не видела еще ни одного подобного фильма, где не испытывала бы чувства неловкости за то, что нахожу себя как будто подсматривающей в замочную скважину. Как может художественное произведение, имеющее множество задач, выстраивать коммуникацию с другим так, чтобы зрители не испытывала этой неловкости?

Я как зритель чувствую себя морским существом в водном пространстве и двигаюсь вместе с автором, который запускает смысловые и визуальные механизмы сразу в нескольких плоскостях и создает ситуацию постоянно меняющегося фокуса. В этом я вижу попытку децентрализации позиций и взглядов.

Маша, рефлексируя свой опыт миграции, взаимодействуя с геро_инями, размышляя о возможных способах коммуникации, относится к другому бережно.

Она не позволяет забыть о человеческой близости, но при этом как художница и как исследователь постоянно рефлексирует свои властные позиции.

Здесь каждый проживает какую-то свою историю — и режиссер, и персонажи, и зритель, но при этом получается некая коммуникационная сетка, где происходят различные пересечения. То есть мы имеем дело с ризомой, в которой каждый с

Я оказываюсь приглашенной, погруженной тобой в эту историю, Маша, и вместе с тобой и твоими персонажами блуждаю, дрейфую между твоим взглядом и взглядами тех, кто снимает. В этом смысле водное, глубинное пространство здесь важно как метафора. С точки зрения методологии это очень тонкий и новаторский подход.

Получается такая попытка сохранения баланса — авторского взгляда, историй геро_инь не без участия алкоголической смазки, и все это создает эффект параллельных галактик в расширяющийся вселенной Маши Годованной.

Маша Годованная: Это тост!

(выпивают)

Анастасия Волохова: Я хотела добавить, что есть еще один большой полноправный герой этого фильма — сами технические устройства, множественные камеры. Я тоже смотрю фильм второй раз и сейчас обратила на это больше внимания. Это не просто какая-то склейка, а каждый раз разная встреча камеры и героя, камеры и места. У Маши это потрясающе просто выходит: ты даёшь камеру человеку и таким образом получаешь не его изображение, а слепок его чувств, его взгляда, больше чем взгляд, я бы сказала. И мы видим, как один и тот же природный объект совсем по-разному снимает Маша и другой человек, как иначе переживается время. Мне этот прием очень понравился и показался интересным, это какой-то новый язык в исследовательском кино, ближе даже к визуальной антропологии.

Маша Годованная: Технический аспект в фильме важен. Отчасти в том смысле, который ты, Настя, очень правильно отметила: как люди переживают момент нажатия кнопки 16-миллиметровой камеры. Думаю, будет еще перемонтаж — сегодня я записала шесть страниц переделок. Помимо камеры, я бы больше хотела представить в фильме пространство DIY-лаборатории, где я вручную проявила весь 16-миллиметровой материал, часто работая в полной темноте.

Видеодокументация процесса проявки есть в фильме, но ее там мало, возможно, нужно больше. Сегодня мне пришло в голову заменить все цифровые черные кадры (black video), сгенерированные программой Adobe, на «живые», снятые камерой, когда я накрывала ее черной тряпкой и выключала свет, чтобы работать с пленкой в открытую.

Анастасия Волохова: Получается, если ты добавишь в фильм больше «лаборатории», это как раз будет то место, куда приходишь ты сама. То есть все приводят тебя в свои места, а у тебя таким местом становится лаборатория.

Маша Годованная: Да, ты очень правильно это заметила.

Полина Заславская: А мне было интересно отслеживать, как складываются смыслы вслед за кадрами, один за другим. Ощущение, что нет ничего случайного: мы видим, как руки заправляют 16-миллиметровую пленку, обнаженный скелет и внутренности камеры, механику производства кино, саморазоблачение, одно вытягивает другое, пересекается, расширяется и/или сужается. Обычно зрителю не показывают внутреннюю кухню производства.

Маша Годованная: Не то чтобы не показывают — просто считают незначительным. Посредством сокрытия этих процессов поддерживается иллюзия о непроницаемости кино. Для меня кино как инструмент — напоминание о человечности, как ты, Полина, сказала, но не только человечности отношений, но и человечности взаимодействия с медиумом, с форматом, с техникой, с пространством.

Полина Заславская: Меня вот что еще волнует. Как работать с чужой историей, с чужим опытом, как не навредить, не влезть в

Марина Мараева: А я смотрела и думала о том, что кинематограф ближе к скульптуре, чем к живописи. Потому что там вот эти остановки на бытовых для художественного производства моментах дают протяженный взгляд на объекты с разных ракурсов, они сразу похожи на современную скульптуру. Это зависание, когда форма нам открывается не с одной, а как бы с нескольких сторон одновременно, вот что мне было интересно.

Как появился фильм

Полина Заславская: Маша, а как вообще появился этот фильм?

Маша Годованная: Я впервые в жизни получила полугодовую стипендию на осуществление художественного исследования (art-research). Проект был посвящен изучению квир-мигрантов, тому, как они проживают социальное пространство Вены. Вполне себе социологическая цель. Со всеми участни_цами я познакомилась по-разному. Например, с моей подругой, Василисой, мы встретились совсем по другому поводу. Я прочитала книгу Алексея Юрчака «Это было навсегда пока не кончилось. Последнее советское поколение» и вдруг поняла, что мы с ней принадлежим к первому постсоветскому поколению, что мы такие мигрирующие персонажи, и мне очень захотелось с ней об этом поговорить. Я взяла у нее биографическое интервью о том, как формировалась ее жизнь как жизнь лесбийского субъекта в постсоветское время. Из нашей беседы я поняла, что тема внутренней миграции важна для осмысления того, как люди начинают свой миграционный путь, когда они осознают себя чужими в пространстве, когда перед ними встает выбор: уезжать из своего, обычно небольшого города в мегаполисы (в случае Василисы это Санкт-Петербург, потом Москва), или уходить «в подполье», становясь невидимым субъектом.

Внутренняя миграция напрямую связана с миграцией внешней: как человек двигается дальше и какие практики выживания использует в новом, радикально чужом месте.

Василиса из Москвы переехала в Вену в начале 2000-х и ее опыт миграции в Западную Европу как

Яна Крупец: У меня есть два вопроса социологической направленности. Первый — по поводу выбора пространства. Для меня было удивительно разделение между твоим миром и миром твоих персонажей. Есть много исследований, которые показывают, что о природе люди чаще всего говорят в

И второй вопрос. Ты сама сейчас сказала, как было важно установить солидарность через ручной труд. Тема работы поднимается в фильме либо как то, из чего мигранты исключены (сложно / нет языка / невозможно включиться), либо, если это секс-работа, как определенная идентичность. Но фактически твои персонажи существуют в двух этих гранях. Чем задавался такой нарратив?

Маша Годованная: Темы возможной работы, пособий для мигрантов, предыдущей занятости и профессионального образования, которое «не переводится» в Австрии, а также вопросы о том, как вообще выжить в Вене, на что существовать и как выстраивать рабочие отношения с австрийцами — все это было во всех интервью без исключения. Ручной труд как единственный труд, который для мигрантов доступен в полной мере и в который они вписываются австрийским обществом вне зависимости от их предыдущего профессионального опыта и статуса, мне представляется важным вопросом для обсуждения и рефлексии. Как человек может себя чувствовать в «новой жизни», когда е_го «бывшая» жизнь, интересы, опыт, знания, статус, язык и так далее полностью перечеркиваются и обнуляются? Какие стратегии выживания он_а выбирает? Как заново все это «наработать» в пространстве, которое в принципе заинтересовано в поддержании твоей «социальной смерти»?

Так получилось, что для двоих участников исследования секс-работа была связана с их активизмом. Поэтому мы об этом говорили, и часть наших рассуждений попали в фильм.

Про пейзажи. Во-первых, мы встречались несколько раз, и первую встречу всегда назначали герои_ни фильма. Во-вторых, это

Например, Дарин «ищет» Босфор в Дунае: ему нужно жить около моря, ему тесно в Вене, но он не может уехать из Австрии. Иве нужен свой горный пейзаж, поэтому она любит приходить в парк на окраине Вены. А Василиса, гуляя по паркам, вдоль каналов и того же Дуная, ищет для себя какое-то внутреннее пространство, успокоение.

Когда я переехала в Вену, я тоже часто ходила на Дунай. Мне было необходимо такое пространство, чтобы пересобраться, сгруппировать свои силы после утраты близкого мне по духу человека. У Дуная есть некая магия в этом смысле, репаративная. Я и Марину Мараеву туда повела, когда она проездом заскочила в Вену.

Марина Мараева: Дунай действительно исцеляет. Поход с Машей на Дунай переломил очень опасный нисходящий вектор в моей жизни.

Маша Годованная: Мы еще искупались. И выпили бутылку вина.

Марина Мараева:

Я даже подумала, что Маша ведьма, но промолчала.

Место без прошлого

Ольга Бредникова: Это интересно. Добавлю несколько слов к теме пространства. Я, когда слушала интервью и смотрела на эту природу бесконечную, прочитала ее как то место, которое обнуляется, которое не имеет национальности. Оно не связано с прошлым, как «не-место» Марка Оже. У этого места нет прошлого. Там можно чувствовать себя совершенно иначе, нежели в городе, который давит людьми, историей, чужим языком, всей своей жизнью, которая течет мимо. У меня возник вопрос: есть ли у природы национальность, кем она создается? Яна сказала мне: «Надо же, как Маша назвала фильм. Своим названием она вошла в пространство антропологии, потому что „кровное родство“ прочитывается однозначно как антропологическое понятие». Для меня вот это «кровное родство» в фильме прочиталось не как

Еще одна интересная вещь. Ты собрала такую разношерстную компанию, которая создала некую новую дихотомию «Европа/не-Европа». С одной стороны, жизнь Европы протекает мимо, а с другой, есть что-то, что объединяет. Эта новая комбинация показалась мне более актуальной, нежели привычные дихотомии, связанные с постсоветскими и постколониальными разрывами. И эта связка основана не столько на солидарности, сколько на исключении — быть «не-Европой».

Другой момент. Я благодарна Полине за то, что она в начале беседы заговорила о методологии, которая очень актуальна для социологов. Для меня это принципиальная вещь и очень здорово, что в центре повествования оказывается вовсе не сам объект. Здесь нет объективации человека. В фокусе — ваше взаимодействие, ваш диалог. И именно через него формируется рассказ о человеке и о его жизни, формулируются месседжи фильма. Главный тезис, который я давно уже пытаюсь продвинуть в методологии социологического исследования, состоит в том, что необходимо убрать субъектно-объектные отношения, сместив взгляд с объекта исследования на взаимодействие исследователя и исследуемого. В ходе взаимодействия производится что-то совместное. Вводная часть была про другого, и в конце мы возвращаемся к тому, кто такой этот другой. Но фильм не про другого, он про нас. Этот фильм — про Машу Годованную. Этот фильм — про меня, которая утвердилась, что ехать никуда не надо, что я не смогу. Вот и спасибо тебе за это.

Маша Годованная: Тебе спасибо! А по поводу природы и обнуления национальности я даже не задумывалась. Это тоже интересный момент.

Ольга Бредникова: И необязательно, что это поиск утраченного, но точно — какое-то обнуление. Это не про «домотканое», «посконное», «корни» и прочее. Мне кажется, это про некий перерыв, временный побег от пока чуждой социальности и про поиск новой идентичности и встраивания себя в новые координаты. Хотя, конечно, хочется еще докрутить эту мысль.

Маша Годованная: Тема, которую я развиваю, это идея следа, traces. Что остается от рассказанной истории: хохот, чоканье стаканами. Давайте нальем еще.

(наливают)

Яна Крупец: Это на самом деле очень круто, у меня похожие ощущения рождаются, когда я с интервью работаю. Мы все понимаем, что интервью — это рассказ, который возникает в течении часа в определенном месте, что он никогда не повторится. Но на этом уровне интервью никогда ничего не отражает. Этот конструкт возникает, когда у тебя много интервью, когда ты работаешь над несколькими проектами. Это схожее ощущение ситуативности, несмотря на то что, конечно, мы вытаскиваем истории, содержание, факты, переживания, ощущения, отношения, смыслы и так далее. Но при всем при том, мы понимаем, насколько это повседневно, сиюминутно, насколько оно именно здесь и сейчас рождается. И еще меня заворожили звуки, которые, понятно, те же объекты. У меня в начале было полное ощущение любимого мной Шванкмайера. Все эти звуки — ветер, шуршание, треск — настолько важны для этого фильма, настолько производят сам фильм, что для меня они оказались даже важнее самого нарратива в ряде случаев. Я получила прям такое физическое удовольствие от звука.

Полина Заславская: Если я правильно поняла, то у тебя, Маша, получилось много материала, и в фильм вошло не все. По какому принципу ты что-то включала, а

Маша Годованная: Это был первый фильм, где я сначала монтировала звук, а потом уже изображение. Я неделю транскрибировала все интервью — материала было очень много. В монтаже интервью и наших «следов» взаимодействий, нашего квир-родства, для меня было важно не воспроизводить привычные истории о

главный вопрос в фильме — это вопрос языка: как говорить бережно о другом и с другим?

Как выстраивать и «документировать» нашу коммуникацию и взаимодействие? Что в принципе остается в пространстве и между нами, когда камера выключается и мы расходимся?

В процессе работы я поняла, что не буду ставить под вопрос «правдивость» их рассказов: я не воспроизвожу их биографию. Мой фильм является точно такой же фантазией и инверсией, как любая рассказанная история жизни. Все это — про взаимодействие: между непривилегированными квирами, пространствами, звуками, предметами, существами… Ветер бьет в микрофон, проходят люди, проезжают машины, ни хера не слышно, камера дрожит…

Яна Крупец: И хочется выпить.

(все смеются, все выпивают)

Множественное касание

Маша Годованная: И я, и все мы в этом фильме, как выяснилось в процессе, не заинтересованы в воспроизводстве нарратива боли, которая позволяет выстраивать иерархию в отношении нас. Но о чем мы тогда можем говорить? Чем мы можем делиться? Для меня в художественном плане пространство экрана гораздо больше, сильнее, оно запускает механизмы рефлексии.

Полина Заславская: А алкоголическая смазка в фильме — это чья идея?

Маша Годованная: Конечно же моя. Как мы знаем, алкоголь всегда помогает, создает неформальное пространство.

Станислава Могилева: Я немножко завидую Полине, что ей удалось посмотреть фильм раньше, потому что мне обычно нужно какое-то количество времени для осмысления. Меня больше всего поразило то, как тебе удалось с такими сложными историями создать настолько впускающее в себя, комфортное для пребывания в нем (и нам — снаружи, и твоим геро_иням — внутри, насколько об этом можно судить) пространство. Оно впускает в себя и производит очень необычное впечатление какого-то множественного, обоюдного касания. Это прям почти буквальное, насколько это возможно, касание, то есть даже не эмпатия, а именно множественное касание, я касаюсь, «трогаю» все, что происходит на экране (тут вспоминается «морское существо в водном пространстве», о котором в самом начале говорила Полина), и чувствую, как происходящее на экране касается и трогает меня. И еще меня, как и Настю, абсолютно поразила простота и красота этого жеста — давать камеру участни_цам процесса. В тот момент, когда в фильме это произошло в первый раз, я полностью туда, в эту «историю», в эту картинку вошла, погрузилась. Спасибо, очень крутой опыт.

Яна Крупец: Можно сразу вопрос уточняющий? Почему ты давала именно эту камеру?

Маша Годованная: У этой камеры, как и у всех остальных моих камер, есть своя история. Нужно отметить, что все они женского рода и имеют свою субъектность, я нахожусь с ними в постоянном диалоге. Это такое абсолютное сестринство. Это камера, «Красногорск-3», была моей первой 16-миллиметровой, мне ее подарил Юфа [1] в 1998 году, когда мы с ним только познакомились. Для меня это был невероятно важный подарок, в этот момент началось мое свободное творчество: основной инструмент создания кинематографического изображения стал доступным. По-видимому, на нее были сняты какие-то ранние некро-фильмы (некрореалистические), и она пережила дарующего. И несмотря на то, что технически камера старая, потрепанная, она царапает пленку, да и лентопротяжный механизм уже не тот, все это не важно. Она мне невероятно дорога и я ее очень ценю. Поэтому именно ее я и могу предложить другому человеку в качестве жеста доверия, благодарности и принятия. И с ее помощью зафиксировать слепок её_его чувств, её_его взгляда, как правильно заметила Настя.

Полина Заславская: Я бы хотела подытожить. Этот фильм слоист, как и наше обсуждение. Так, я хочу закончить этот разговор пафосно! Я считаю, что необходим кинопоказ в киношколе, в школе современного искусства, в школе современного левого искусства, в гендерной школе, в социологической школе, ну и еще много где и кому.

(все хлопают)

А также я бы хотела процитировать отрывок, который появится через несколько месяцев в рамках нашей с Машей выставки «Ритуалы родства»: «Мы мигрируем от себя друг к другу и к себе же возвращаемся. Пытаемся найти форму для высказывания, оголяясь в своей неуверенности и неумелости. Начинаем путь, цель которого не поставлена. Квирующие и квируемые субъекты в процессе становления в бесконечной миграции».

_______________________________

[1] Евгений Юфит (1961–2016), кинорежиссер, художник, фотограф, муж Маши 2002–2013.