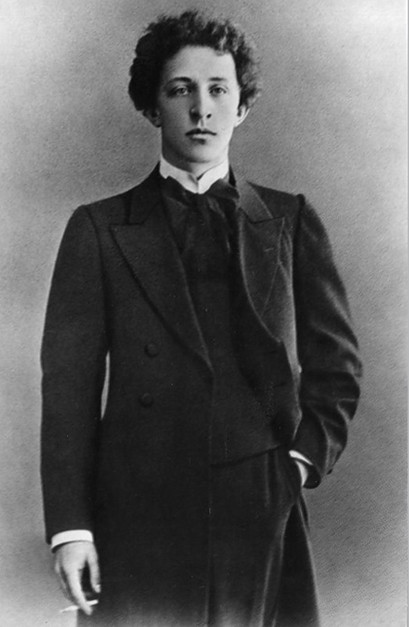

Александр Блок <Набросок статьи о русской поэзии>

Неомраченный дух прими для лучшей доли

Тоскующею тенью поутру.

И день иной родится в свете воля,

И легок будет труд в ином миру.

Следующий очерк не содержит в себе чего-нибудь стройно-цельного. Это критика от наболевшей души, которая стремится защитить от современников белые и чистые святыни. Кроме того — это труд, малый, но вдохновенный — его-то желаю я оставить по себе, кроме песен. Мне недолго жить, потому что «тебя на земле уж не встречу». Это почти что так, — и потому скоро неминуемо и необходимо исчезнуть за дорожным поворотом. Пускай же останутся песни и крики — «бред неопытной души».

СПб. 1 января 1902

Ал. Блок.

И снова накануне передачи в святые руки, в святые чувства, в святые мысли, — раскрывается заглавная страница Федора Тютчева — тонкое лицо, портрет, рисованный Аполлоном (кстати -?).

Я прежде выскажусь.

Все было ясно. «Передо мной кружится мгла». И боли мимолетной не чуял. Но странно — однажды проснулось что-то земное, лодка стукнулась о берег. И уж несколько дней нестерпимая тяжесть.

Мне эту девственную нежность

В глазах толпы оставить жаль.

Далеко поет земля, — близко слышится песня — и подступает к горлу.

Лирическое настроение тогда и будет, когда из вдохновеннейших строк бегут вдохновеннейшие отклики.

Стихи — это молитвы. Сначала вдохновенный поэт-апостол слагает ее в божественном экстазе. И все, чему он слагает ее, — в том кроется его настоящий бог. Диавол уносит его — и в нем находит он опрокинутого, искалеченного, — но все милее, — бога. А если так, есть бог и во всем тем более — не в одном небе бездонном, айв «весенней неге» и в «женской любви».

Потом чуткий читатель. Вот он схватил жадным сердцем неведомо полные для него строки, и в этом уже и он празднует своего бога.

Вот таковы стихи. Таково истинное вдохновение. Об него, как об веру, о «факт веры», как таковой, «разбиваются волны всякого скептицизма». Еще, значит, и в стихах видим подтверждение (едва ли нужное) витания среди нас того незыблемого Бога, Рока, Духа… кого жалким, бессмысленным и глубоко звериным воем встретили французские революционеры, а гораздо позже и наши шестидесятники.

«Рече безумец в сердце своем: несть бог».

Когда раздались нечеловеческие вопли грубого либерализма и «либеральная жандармерия» (она отличается от консервативной тем, что первая регулируется правом и государством, а вторая — произволом фанатиков и глупцов) стала теснить арютократов чувства и мысли и снова распинать Истину, Добро и Красоту, — старые силы вышли из тумана, «в дымном тумане» возникли «новые дни».

На великую философскую борьбу вышел гигант — Соловьев (которого «дождался» ли его «заветный храм»?). Осыпались пустые цветы позитивизма, и старое древо вечно ропщущей мысли зацвело и зазеленело метафизикой и мистикой. Страницы новых учений озарились неудержимым потоком любовного света, — перед ним же все демоны «вверх пятами» закружились во мгле. Все это дело любви совершалось, пока лживое государство воздвигало гонения на фанатиков и богохульников, которые злобились и свирепели.

В минуту смятенья и борьбы лжи и правды (всегда борются бог и диавол — и тут они же борются) взошли новые цветы — цветы символизма, всех веков, стран и народов. Заглушённая криками богохульников, старая сила почуяла и послышала, как воспрянул ее бог, — и откликнулась ему. К одному вечному, незыблемому камню бога подвалился и еще такой камень — «в предвестие, иль в помощь, иль в награду».

Это была новая поэзия в частности и новое искусство вообще. К воздвиженью мысли, ума присоединилось воздвиженье чувства, души. И все было в боге.

Есть люди, с которыми нужно и можно говорить только о простом и «логическом», — это те, с которыми не ощущается связи мистической. С другими — с которыми все непрестанно чуется сродство на какой бы ни было почве — надо говорить о сложном и «глубинном». Тут-то выяснятся истины мира — через общение глубин (см. Брюсов).

Весна январская — больше чаянье и чуянье весны, чем сама весна, — затрепетала и открыла то, что неясно и не сильно еще носилось над душой и мыслью. Было только

Порой легко, порою больно

Перед тобой не падать ниц.

Когда сумерки зимы сходили медленно, медленно же явились из мрака младые были прошедших дней, и ветер принес издалека песни весенней язык. Лебединая песня — и уже тогда понял я — ризы девственные.

Ты ли это прозвучала

Над темнеющей рекой?

Или вправду отвечала

Мне на крик береговой?

И все ждал видения, ждал осени. А не было еще. Иначе зазвучало и иначе откликнулось. А

Неверующему можно сказать:

Остановись! Ужель намедни,

Безумец, не заметил ты…

Все бранят современную литературу.

Проходят дни и сны земные -

Кого их бренность устрашит.

Пускай бранят, -

Но плачет сердце от обид,

И далеки сердца родные.

Где же вы, родные сердца, отчего вас так мало, отчего вы не пойдете за чистым, глубоким, может быть частями «безумным», зато частями открывающим несметные сокровища «глубинных» чувств и мыслей, — когда вы тысячами влачитесь за великим злом века, за статичной денежностью?

Бесстрастие — сострадание (греч.)

Выступая на защиту, я крещусь мысленно и призываю ту великую Женственную тень, которая прошла передо мной «с величием царицы» — и воплотилась в звенящей бездне темного мира.

Есть два рода литературных декадентов: хорошие и дурные; хорошие — это те, которых не следует называть декадентами (пока только отрицательное определение); дурные — те, кому это имя принадлежит, как по существу, так и этимологически. Заранее оговорившись относительно терминов, легче разобраться. Будем же понимать под словом декадент то, что это слово значит, — именно: упадок, ибо другие значения, навязываемые ему (отчего это происходит — скажу ниже), очевидно, совершенно нелепы.

Название декадентство прилепляется публикой ко всему, чего она не понимает. Это — факт очень обыкновенный и доказывающий только (еще раз!), что на «большую публику» следует махнуть рукой. Но есть люди, стоящие выше «современной aurea mediocritas» , — и

Декадентство — «decadence» — упадок. Упадок (у нас?) состоит в том, что иные, или намеренно, или просто по отсутствию соответствующих талантов, затемняют смысл своих произведений, причем некоторые сами в них ничего не понимают, а некоторые имеют самый ограниченный круг понимающих, т. е. только себя самих; от этого произведение теряет характер произведения искусства и в лучшем случае становится темной формулой, составленной из непонятных терминов — как отдельных слов, так и целых конструкций.

Человек, утончаясь, чувствует потребность прикрыть тайну своего существования, слишком ярко и обнаженно им ощущаемую; оттого, совсем не чуждаясь дня в своей так называемой «положительной» деятельности, — он ищет ночи для своих вдохновений, сумрака для своих надежд; — потому-то глубины наших современных поэтов укрываются порой в непроницаемые одежды. Напрасно искать осязаемого в этих глубинах. [Толпа может лишь бесноваться перед глухой стеной, скрывающей вечное и неумолимое божество; это божество всегда было далеко от невежд, никогда они не могли ни проникнуть в его тайну, ни познать его; непроницаемые покровы, открывавшиеся только мудрости или вдохновению, всегда безнадежно опускались перед грубостью умов и сердец. Теперь клеймят, как издревле, эти строгие, древние покровы только новым именем — именем декадентства.

Вот — чисто мистическая постановка основного вопроса; она открывает обширные перспективы в сторону всяческого прославления того, что ныне подвергается неразборчивой хуле. Другая, прямо противоположная, а потому равно необходимая, точка зрения на это крупное явление современности (лучше сказать — современное видоизменение вечного и живого начала) будет состоять в различении плевелов от доброго семени и уличении тех, кто, неприметно укрываясь в чистых струях прозрачного потока, мутит его воды и нарушает строй их мерного течения к «прекрасной неведомой цели». Эта точка зрения должна поднять цветущие покровы, скрывающие всю чахлость разврата, и отряхнуть, таким образом, ветхую чешую грязных красок; тогда «с прежней красотой» перед нами явится «картина гения».

Этот гений — само божество, непостижимое для глупцов, но проникающее всех, достойных проникновений; оно-то подвигло своих бедных детей претерпеть гонения, воздвигнутые на них ныне; оно-то «в разных образах» владеет сердцами своих апостолов. Над одним простерлось Светлое Существо — «Женственная Тень». Другой еще горит глубокими ранами божественного Учителя. Третьего волнуют темные соблазны, над которыми, как над всякой «черной глыбой», скоро вознесутся «лики роз» и брызнет ослепительный неиссякающий Свет. Все апостолы — уже уготованы на жертву и будут распяты «вверх пятами», как ранний святитель. Но дальше ждет их то великое и непостижное слияние с прежним источником и страданий и просветлений, которым теперь лишь изредка и бледно тревожат их боги «в пророческих снах»; и

В то время как души большинства продолжали коснеть в тяжелом и смрадном невежестве, составляя твердую и благодатную почву для посева всякого рода злых семян, — души лучшей части человечества утончились в горниле испытаний времени и культуры; никогда не умрет человеческий дух, границы его возвеличению лежат еще вне нашего познания; теперь — среди всех «бурь и бед и мыслей безобразных» почуялось новое веяние, пускают ростки новые силы; [и в небывалых прежде блаженных муках начинает рождаться новое, еще неведомое, но лишь смутно пока чувствуемое. Это все — дело Вечного Бога. Мы еще только смотрим, содрогаясь, и смутно ждем конца. Кто родится — бог или диавол, — все равно; в новорожденном заложена вся глубина грядущих испытаний; ибо нет разницы — бороться с диаволом или с богом, — они равны и подобны; как источник обоих — одно Простое Единство, так следствие обоих — высшие пределы Добра и Зла — плюс ли, минус ли — одна и та же Бесконечность.

«Парадоксальность» этих верований не будет служить помехой анализу темы; но, так как сама тема требует скорее субъективного метода, потому что трактует о том, что лежит далеко за пределами точных знаний, — она не может обойтись без самоосвещения и самосближения с религиозными основами ее автора; тем более что верованья, выраженные выше, как мне кажется, совсем не лишены того самого туманного и мистического, далеко не строго богословского духа, которым проникнута и вся тема.] Точки же соприкосновения «глубинной» религии с «глубинным» искусством — неисчислимы. В пример можно привести несомненное как внутреннее, так и внешнее сходство между богослужебными обрядами вдохновенных иереев и игрой на сцене вдохновенных актеров; ибо и священнослужитель олицетворяет Христа и актер совершает свою литургию.

Близость между богом, которому поклоняются, и духом, который поклоняется, становится очевидной в нашей недавней поэзии. Тоскование всегда предполагает желание соединения — какую-то неудовлетворенную отделенность, порывание или непрерывное стремление воссоединиться; одним из великих парадоксов, которым живут ищущие, можно считать то, что нет большей близости, чем наибольшая отделенность, нет большей тоски, чем наибольшая радость. И в нашей поэзии неутолимейшее желание часто равно совершенному успокоению, величайшая радость — непрестанному тоскованью. [Все восходит к одной вершине, и на

Вот — глубочайшее откровение. Тайна его сознана теперь, как никогда, умами и сердцами, обострившимися до последней степени. Это «инфернальность» известного рода — «созерцание двух бездн», доступное недавним избранникам. На фоне этой «всерадостной» тайны выписывают они порой безумные, порой дышащие неведомой силой иероглифы. Но не в безумцах ожидаемые силы.] Мы же будем говорить только про главнейших из тех, кому, по словам поэта,

Благоговели иль дрожали,

— Но всех бессмертней тот, кому сквозь прах земли

Какой-то новый мир мерещился вдали,

Несуществующий и вечный,

кто из самого «несуществования» извлек для себя цветущее бытие и ликовал в чаяньи грядущего. [Во главе этих избранников стоят Тютчев, Фет, Полонский, Соловьев.] За этими незыблемыми столпами уже начинается бесконечное, [во многом зыблемое, но прекрасное и] неисчерпанное море их духовных детей; [море, где враги станут друзьями, когда спадут «ветхой чешуей» ненужные злые краски.]

Волна в разлуке с морем

Не ведает покою.

Всякая живая волна сольется с другой воедино, когда «свершит» круг, который «очертили» ей боги. А все мертвое отпадет. «И будет падение его великое». И враги дружественно протянут друг другу руки с разных берегов постигнутой бездны, когда эти берега со льются «в одну любовь».

Великие учители — Тютчев, Фет, Полонский, Соловьев пролили свет на «бездну века», о которой я сейчас говорил. Тютчев, как ранний по времени, встретился еще с романтизмом в духе Шиллера и Жуковского и со славянофильством Хомякова и прочих. Есть в нем и

Я очи знал — о, эти очи…

Как наслажденье — утомленный

И как страданье — роковой.

Не в этом его великая сила; Тютчев — один из тех, кто приготовил нам пышность встречи грядущих откровений; на рубеже этой встречи встали его последователи (во времени): Фет — зрелый и мощный, Полонский — отрок, не знающий своих сил. Владимир Соловьев сделал в том направлении, о котором мы говорим, больше всех. Мы не имеем до сих пор равной и подобной глубины и затишья, уготованных для рождения С-нами-бога (Иммануэля).

Когда Тютчев вышел «бросать живительное семя» «рукою чистой и невинной»,

Ночное небо так угрюмо

Заволокло со всех сторон.

Таково было небо поэзии, ибо то были 60-е года, время положительного неведения. И вот отрывок стихотворения Тютчева, написанного в 1865 году:

Как по условленному знаку,

Вдруг неба вспыхнет полоса,

И быстро выступят из мрака

Поля и дальние леса!

И вот опять все потемнело,

Все стихло в чуткой темноте,

Как бы таинственное дело

Решалось там — на высоте.

Отголосками «таинственного дела» на высоте явились на земле внизу первые значительные зародыши русского декадентства (говорю — первые значительные, потому что, увы! — как это ни странно «публике» — декадентство в самом неподдельном виде встречается и — horribile dictu! — у Вергилия — см. «Bucolica»). Примером ярко декадентского настроения могут служить стихотворения «Безумие» и «Весь день она лежала в забытьи». Первое напоминает современную живопись — какое-то странное чудовище со «стеклянными очами», вечно устремленными в облака, зарывшееся «в пламенных песках». Второе — ясное искание «глубинных» чувств; в звуках летнего дождя, в веселом шуме листьев — рядом с ликованьем природы — «она», вся погруженная в «сознательную» думу, вся покрытая тенями, — вечная смесь «зимы и лета», только не освещенная «взором очей».

Откуда же черпал этот уже явный декадент свои вдохновения? Ответ прост. Он, как все, сильные и слабые, молодые и старые, веселые и грустные, — ждал голосов из вечности, был близок к Золотому Веку, терялся мечтой в лучезарности прошлого. И он, как Фет, как Соловьев,

Под скифской вьюгой снеговою

Свободой бредил золотою

И небом Греции своей, -

не той Греции, которая кипела исторической жизнью, мыслью, творчеством, не той, которая породила гениев действительности, — а той, которая мечтается в таинственные часы, той Греции, которую благодарные потомки отвлекли от суеты земли, в которую нам привычно углубляться, как в мечту Золотого Века, быть может, никогда не существовавшего, бесконечно отдаленного, но все прекрасного и вполне недоступного толпе, потому что

Он страшен им, как память детских лет.

Это — та страна, в которой нет «болезней, печали и воздыхания». Она-то снится всякому избраннику, то смутно, то явственно, как

…смутно видятся чертоги,

Где солнца жрец меня учил,

И размалеванные боги

И голубой, златистый Нил.

То был храм его юности; Вождь Израиля «расцвел» лишь тогда, когда вернулся к своему храму в «неопалимой купине».

Таким образом, источник и декадентства, и классицизма, и мистицизма, и реализма — один: имя ему — бог. А связь четырех указанных вещих поэтов заключается в том, что свои вдохновения черпали они из того источника божия, который не открывался другим (ибо иначе не было бы разницы между Шекспиром и Фетом). А источник их «декадентства» берет свое начало там же, где все другие источники, ибо все восходит к одной вершине. «Новое» направление Тютчева сказывается не в одних двух приведенных стихотворениях, а также и в том, например, что этот порою яростный публицист поднимался до бесконечно чистого лиризма, неподражаемой кристальности. Это возможно лишь для того, кто познал неизмеримую разницу между «суетой беспощадною» и «благодатною тишью», когда

Все порывы и чувства мятежные,

Злую жизнь, что кипела в крови,

Поглотило стремленье безбрежное

Роковой беззаветной любви.

У Тютчева:

Но мне не страшен мрак ночной,

Не жаль скудеющего дня:

Лишь ты, волшебный призрак мой,

Лишь ты не покидай меня!

Крылом своим меня одень,

Волненье сердца утиши,

И благодатна будет тень

Для очарованной души.

Этот призрак, эта «тень ангела», прошедшая «с величием царицы», — была великой женственной тенью:

Воздушный житель, может быть,

Но с страстной женскою душой.

Так связал поэт небо и землю — легко и безболезненно. Ибо дана была ему власть — вязать и решать, как апостолу; и «на сем камени» воздвиглась церковь — необъятный храм. Он белеет перед Соловьевым вовсю его долгую жизнь — и в тумане утреннем, и в холодный белый день. А меньшая братия ждет на паперти, и только смутно и издалека доносится к ней пение, долетают струи фимиама ([Сологуб,] Минский).

«Женская душа» стихов Тютчева необычайно сильна, она ведет его неуклонно.

Вот она — страстно бьющаяся в прошедшем:

И ты с веселостью беспечной

Счастливый провожала день…

И сладко жизни быстротечной

Над вами пролетала тень.

Вот она, утихшая, вся белая, в сонной дымке, в журчанья воды:

Приутих наш круг веселый,

Женский говор, женский шум,

Подпирает локоть белый

Много милых сонных дум.

Вот она, опять страстная, но уже всюду царящая, — она объемлет и деву и природу:

Что, бледнея, замирает

Пламя девственных ланит?

Сквозь ресницы шелковые

Проступили две слезы…

Иль то капли дождевые

Зачинающей грозы?

И наконец, вот она, незримая, но несомненная; ею проникнуто все стихотворение «Еще шумел веселый день». Оно кончается словами:

И мне казалось, что меня

Какой-то миротворный гений

Из

Увлек незримо в царство теней.

Неисправимый романтик еще не мог опрокинуться над бездной, которую видел и ведал. Вечно нежная гармония помешала ему лицезреть весь ужас тайны этой самой женственной души, ужас, который он

Но есть сильней очарованье:

Глаза потупленные ниц…

И сквозь опущенных ресниц

Угрюмый, тусклый огнь желанья…

Это вторая бездна, которую так страшно и упоительно раскрывает В. Брюсов:

Мы шли, глядя друг другу в очи,

Встречая жданные мечты,

Мгновенья делались короче,

И было в мире — я и ты, -

бездна, которую ныне уже нельзя миновать иначе, как перейдя через нее, и которую перелетел на крыльях лебединых Соловьев:

Власть, ли роковая или немощь наша

В злую страсть одела светлую любовь, -

Будем благодарны, миновала чаша,

Страсть перегорела, мы свободны вновь.

Эту-то бездну отчаянья, самоубийства и высокого восторга, цветущего в горниле душевных старостей, миновал светлый, невинный и чуждый греха Тютчев. Она мелькнула перед его великой душой и, не задев ее, отошла к будущим поколениям. Отравленную чашу пьют наши современники.

Вот далеко не полный, несовершенный очерк некоторых вдохновений Тютчева. Мы спешим бросить его, совершившего все положенное ему «в земном пределе», и перейти к более близкому и более осязаемому величию.

Фет, как Тютчев, страстно грезил «небом Греции своей», как Тютчев, постигал природу в полной отделенности. Довольно сравнить Тютчевское «Тихой ночью, поздним летом» и Фетовское «Прозвучало над ясной рекою», или «Зреет рожь над жаркой нивой». Кто из них более велик в этом — пускай решают другие. Но в том, другом, пророческом, — Фет больше Тютчева. Ибо Фет ощутил и ясно воплотил то, что еще смутно грезилось Тютчеву. Громадный шаг отреченья, на который не решился Тютчев, оставив себе теплый угол национальности или романтически спокойного и довольно низкого парения, — этот шаг сделал Фет. Он покинул «родимые пределы» и, «покорный глаголам уст» божиих, двинулся «в даль туманно-голубую» «от Харрана, где дожил до поздних седин, и от Ура, где детские годы текли». И шел, «как первый Иудей», и терял свою цель, и снова находил ее, как он, и молился чужим богам «с беспокойством староверца».

Когда мои мечты за гранью прошлых дней

Найдут тебя опять за дымкою туманной,

Я плачу сладостно, как первый Иудей

На рубеже земли обетованной.

Потому что не жалел детских игр и детских снов, так сладостно и больно возмущенных вечно-женственной Тенью.

Идея Вечной Женственности уже так громадна и так прочно философски установлена у Фета, что об ней нельзя говорить мало.

В критическом очерке, посвященном Полонскому, Вл. Соловьев говорит: «Все истинные поэты так или иначе знали и чувствовали „женственную тень“, но немногие ясно говорят о ней; из наших яснее всех — Полонский».

Из наших яснее всех, конечно, сам Соловьев (можем мы сказать теперь). — Но вопрос в том, не признак ли нашего настоящего в поэзии — особенно сильное и ясное чувствование поэтами женственной тени.

И Фет, и Полонский — последний яркий представитель века, даже и темных его сторон (это говорит и Соловьев), — служат одним из доказательств этого. Современная поэзия вообще ушла в мистику, и одним из наиболее ярких мистических созвездий выкатилась на синие глубины неба поэзии — Вечная Женственность.

В четырех стихотворениях «К Офелии» Фет, явно сближая Шекспира с современностью (это уже не одна поэтическая, но и философская и культурная заслуга), воплощает свою женственную мечту в чужой образ и тем покоряет этот образ и своему гению. Этого не достигал Тютчев. Но этого мало.

Есть стихотворение Фета: «Чем тоске я не знаю помочь». Последние строки этого стихотворения, помимо их вполне совершенного элегического настроения, не смущенного ни одним чуждым звуком, явственно и ощутимо выдвигают из ужасной пропасти ту нетленную красоту в окружении веры и веру в окружении красоты, которую тщетно пытались бы поднять из темного лона иные:

Знать, в последний встречаю весну,

И тебя на земле уж не встречу.

Кто эта Ты? Это — источник жизни поэта, Белая Церковь. В ней все чистое от Астарты и Афродиты.

Все нити порваны, все отклики — молчанье.

«Остается одна суть: мужественная воля и влекущая сила женственности», как говорит сам Фет в своей философии «Фауста».

Всё здесь безбрежное

В явной поре.

Женственно-нежное

Взносит горе.

Мы даже не задаемся целью описать всего Фета. Это значило бы — желать исчерпать неисчерпаемое. Только слабые отголоски гениальных вдохновений найдет читатель на этих страницах. Мы можем схватить одно излюбленное, давно грезящееся. К такому относится, среди другого, стихотворение «О, не зови», содержащее в себе несметные откровения. Здесь — явственно и несомненно созерцание двух бездн:

с последним увлеченьем

Конец всему;

Но самый прах с любовью, с наслажденьем

Я обойму.

Здесь — провидение того, чему нет названья и нет меры. «Мысль изреченная есть ложь», «взрывая, возмутишь ключи, питайся ими и молчи…» — сказал бы Тютчев. Фет не молчит — ибо не может молчать. Его ключи бьют поверх всего -

Из стужи, мертвых грез

Проступают капли слез.

Эти слезы, которые застыли бы у другого поэта в пафосе или в туманности или испарились бы, обращаясь в ничто, — здесь так слышны и так вдохновенны, как на самом деле не могут быть. В этом вся тайна — поэт должен творить невозможное, — он нашел блаженства без меры и без названья, несмотря на то, что «рухнула с разбега колесница»… Довольно одной «песни на удачу», — и в ответ прольются слезы всепознания. Все торжество гения, невмещенное Тютчевым, вместил Фет, сам не зная, что будет петь, — но уже с песнью, зреющей на устах. Ему уже брезжат в голубой дали веселые лодки,

Свобода и море

Горят впереди…

Но в это море

Мы содрогаемся.

из дневника 1902 года