Театр мистериального транса

Лешек Колянкевич

Справка об авторе

Лешек Колянкевич — культуролог, специалист по театральной антропологии.

В 2005-2012 гг. — директор Института польской культуры в Варшавском университете.

В 2012-2016 гг. — директор Центра польской культуры в Сорбонне.

Бывший председатель Комитета наук о культуре Польской Академии Наук.

Член польского комитета по делам ЮНЕСКО, бывший председатель комитета по нематериальному культурному наследию в министерстве культуры и национального наследия Польши.

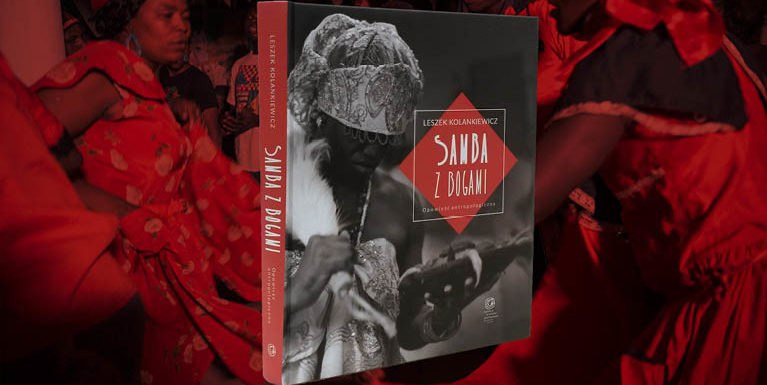

Автор книг: «На пути к эффективной культуре» (1978), «Святой Арто» (1988, 2001), «Самба с богами. Антропологический рассказ» (1995, 2007, 2016), «Дзяды. Театр мира мертвых» (1999) и др.

ТЕАТР МИСТЕРИАЛЬНОГО ТРАНСА

Театр выступает как культурный феномен, ограниченный территориально и исторически: его создание и развитие происходило в определенном месте и в определенное время. Истоки европейского театра уходят в Древнюю Грецию: все знают это еще из школы, но немногие помнят, что между греческим театром и современным европейским театром не существует преемственности, поскольку после падения римского театра произошел подлинный раскол, образовавший многовековую пропасть. В средневековой Европе, уже в христианском мире, состоялось как бы второе рождение театра. Этот европейский театр — отметим, что здесь имеет место историческая непрерывность, так как первым был греко-римский, языческий, затем — средневековый, христианский, и только потом современный, уже светский — явление хорошо нам известное. Судя по нашим реконструкциям, в которые мы неустанно вносим коррективы, греческий и римский театр все больше начинает напоминать древний азиатский театр, каким мы знаем его из сохранившихся источников. Вспомним, что искусство театра было создано еще азиатскими культурами: от Индии, Китая и Кореи до Японии. О классических азиатских театрах, сохранившихся до наших дней, мы узнаём все больше и больше благодаря востоковедческим исследованиям, но прежде всего, благодаря непосредственным контактам с хранителями восточных театральных традиций.

В истории театра была выдвинута гипотеза, что греческие художники принесли искусство театра в Индию, как это было в случае со скульптурой. Другая гипотеза относительно исторического театра сводится к тому, что древнегреческий театр произошел из египетского театра, равно как и другие явления, имевшие место на минойском Крите, пришли в Грецию из Египта. Однако это всего лишь гипотезы, которые весьма непросто доказать.

Безусловно, в Древнем Египте практиковались танцевальные представления — впрочем, хотелось бы сказать, как везде и всегда. Танец — это один из самых архаических видов деятельности культурного человечества; человек палеолита, рисующий на стенах пещер, практиковал танец, и чтобы убедиться в этом, просто обратитесь к палеоантропологическим и археологическим исследованиям, например, к «Предыстории шаманизма» Ж.Клоттеса и Д.Льюиса-Уильямса (1) . Эти исследователи древнейшего искусства показывают, что первый человек — представьте его в образе, скажем, героя первой части «Космической Одиссеи» Стэнли Кубрика, названной «Рассвет человечества», или героя «Борьбы за огонь» Жан-Жака Анно — был погруженным в транс, танцующим шаманом.

Что касается представления, следует подчеркнуть, что нет и, наверное, не было культуры, которая бы не знала и не практиковала какие-либо представления. Понятие «cultural performance» (культурное представление) было введено в этнологию и культурную антропологию в конце 50-х годов прошлого века Мильтоном Сингером : в число культурных представлений помимо театра и танца были включены традиционные выступления музыкантов и рассказчиков (сказителей), религиозные обряды и жреческие церемонии и тому подобные социальные мероприятия, направленные на воплощение главных символических аспектов данной традиции. Мир культурных представлений чрезвычайно разнообразен — куда разнообразнее, чем мир широко распространенных исполнительских искусств (англ. performing arts, франц. arts du spectacle).

К культурным представлениям также относятся и мистериальные ритуалы, называемые «культами одержимости» (англ. possession cults, франц. cultes de possession). Слово «одержимость» в этом словосочетании может ввести в заблуждение, если понимать его в контексте, либо связанном с психиатрией, т.е. как сумасшествие, при котором больной чувствует себя захваченным некой сверхъестественной сущностью (чаще всего демоном), что приводит к раздвоению личности и появлению галлюцинаций, либо в религиозном контексте — как пребывание во власти злого духа, конец которому положит лишь обряд экзорцизма (как это случилось с той несчастной девушкой Риган МакНил в незабываемом «Экзорцисте» Уильяма Фридкина). Однако здесь речь идет не о такой одержимости. Эти культуры можно назвать «культами наваждения». Слово «наваждение» означает не только одержимость и состояние безумия, но в более позитивном смысле также и наполнение благодатью, получение вдохновения от сверхъестественных сил. Кроме того, когда речь заходит о сверхъестественных силах, мы имеем дело с определенной амбивалентностью (эту амбивалетность лучше всего описывает специальный термин, принятый в религиоведении и культурной антропологии, а именно «сакральный» — означающий как святой, священный, достойный поклонения, так и проклятый, обреченный на гибель, посвященный подземным могуществам). В обществах, практикующих эти культы, они воспринимаются в положительном смысле, т.е. как проявление духовности. Однако в польской этнологической и религиозной литературе не принято говорить о мистериальной одержимости. Может быть потому что нынешняя посессия связана главным образом с отвратительным и слепым фанатизмом какой-либо идеологии?

Иногда говорят о мистериальном трансе — и я также выбрал это название для своей статьи, потому что оно кажется мне наиболее адекватным. Однако слово «транс» также может вызвать ряд возражений. В современной городской культуре это слово связано с музыкальным жанром, известным как «транс» (англ. trance music), который помогает впасть в состояние воодушевления, подъема, восторга, экстаза — состояния, часто достигаемого посредством таблеток экстази (MDMA, производное амфетамина) или других психостимуляторов, вызывающих эйфорию; увеселительное состояние отрешенности от проблем повседневной жизни. Но когда в религиоведении, этнологии или антропологии говорится о мистериальном трансе, имеются в виду в основном положительные аспекты культуры, в племенных обществах называемые «наивысшими». Я уже упоминал о трансе, касаясь темы покрытых рисунками палеолитических пещер; такие исследователи, как Клоттес и

Хотя в специальной литературе «транс» и «экстаз» нередко рассматриваются как синонимы — так поступает Мирча Элиаде в книге «Шаманизм и архаические техники экстаза», а также Йоан М.Льюис в книге «Экстатическая Религия: Антропологические исследования духовной одержимости и шаманизма», — но иногда исследователи однако делают различия между первым и вторым. Жильбер Роже (2), напротив, видит в них два полюса в едином потоке явлений: экстаз, который характеризуется одиночеством, неподвижностью, безмолвием, умерщвлением чувств, галлюцинациями, отсутствием признаков одержимости и сохранением памяти о пережитом опыте, и транс, который представляет собой социальный опыт, характеризующийся движением, шумом, чрезмерной возбудимостью чувств, отсутствием галлюцинаций и посттравматической амнезией. Роже дает узкое понимание транса, в то время как, например, Альфред Метро (3) отличает настоящий транс от симптоматического наступления, представляющего собой лишь его предварительную фазу.

В любом случае транс является синонимом экстаза и выступает в подобном качестве в таких классических исследованиях, как коллективное издание «Духовный медиумизм и африканское общество» (4) Джона Битти и Джона Миддлтона. Ритуальный танцор, входящий в транс, теряет сознание, но не падает на землю — он утрачивает лишь сознание того, что с ним происходит и кто он; он перестает быть собой. На место прежней личности, обычного человеческого «я», приходит другое «я», автономная новая идентичность; танцор становится одержимым духом. На языке психологии эту автономную идентичность можно назвать психоактивным бессознательным интеллектом, управляющим функциями тела и инстинктивными или рефлексивными действиями. Для нас здесь важно то, что эта новая идентичность, это другое «я», которое «одерживает» находящегося в трансе танцора, имеет характерную форму — человеческую. В языках, которые произошли от латыни, слова «персона» и «человек» имеют единый словообразующий исток. Как мы помним, латинское persona — это не только в абстрактном смысле лицо, личность, особа, и в метафорическом смысле — характер человека, но прежде всего — в подлинном смысле — театральная маска. На французском, итальянском или испанском языках мы имеем три тесно связанных понятия: personne/persona, то есть лицо, также в грамматическом, юридическом и религиозном смысле (как лицо Троицы); personnalité/personalità/personalidad, то есть личность; и personnage/personaggio/personaje, то есть персонаж, образ — в смысле образа человека, созданного художником, в особенности героя литературного произведения, например, драмы; героя, в которого затем перевоплощается актер. Поэтому актер является лицом, наделенным некой личностью, но роль, которую он создает, есть персонаж, образ.

Феномен одержимости через образ/персонаж, с которым мы имеем дело в мистериальной одержимости, аналогичен тому, с которым мы встречаемся в театре, как это убедительно продемонстрировал Жан Дювиньо (5) в своей социально-антропологической монографии «Актерское искусство и одержимость».

В ритуальном трансе именно мифический образ/персонаж занимает место обычной личности человека.

Участники ритуала прибегают к метафорическому выражению насильственного характера этой «одержимости»: дух входит в танцора, захватывает его — эти метафоры не только подчеркивают упомянутый фактор захвата, но кроме того передают тип отношений между одержимостью духом и неотъемлемой частью психофизиологии актера. Танцор, находящийся в трансе, по выходе из этого состояния, в принципе, не должен был помнить, что с ним произошло — все вокруг знали, как он вел себя, что делал и говорил, выступая как воплощение мифического персонажа; лишь он один не помнил этого. Более того, хорошее воспитание предписывает ему не задавать вопросы на эту тему другим участникам обряда: он не должен был знать слишком многое. Чтобы даже случайно, невольно, не отождествиться с этим персонажем. Эта мифическая фигура, по определению, превосходит человека и выступает как высшее благо. Вот почему ее живое присутствие, ее воплощение желательно для людей и подготавливается сообществом ее служителей. Мифический персонаж воплощается, проявляясь в процессе ритуала мистериального культа, являющегося ничем иным, как культурным представлением.

Именно поэтому в названии текста я употребил слово «театр» в смысле «театр мистериального транса». Это, разумеется, следует понимать как метафору (так же, как в подразделе моей книги «Дзяды. Театр праздника мертвых»). Чем отличаются действия ритуального танцора от действий актера, мы уже сказали: транс танцора — но не актера театра — характеризуется беспамятством относительно того, что происходило с ним во время ритуально-мифического действа. Это различие, однако, не очевидно — Мишель Лейрис (6) показал, что танцоры в трансе, тем не менее, нередко сохраняют сознание, а следовательно, и память о том, что с ними происходило. Так или иначе Лейрис, говоря о мистериальном театре, указывает, что это не театр, а жизнь. В литературе театр нередко становится объектом сопоставления: Метро сравнивает его, кстати, с

Среди многочисленных мистериальных трансов я называю в качестве примера три.

Первый кажется знакомым — это дионисизм, культ Диониса в Древней Греции. Дионисизм был весьма специфической частью греческой религии, столь же необычной, как сам Дионис — атипичная фигура в греческом пантеоне, в отличие от других олимпийских божеств. Дионис в

Второй пример мистериального культа, который я хотел бы привести — это тарантизм — культ, известный в Южной Италии, хорошо документированный с XVII века и практикуемый в начале 1960-х годов. Все мы знаем тарантеллу — быстрый танец в темпе 6/8, в 19 веке нередко стилизованный, например, Шопеном или Листом. Теперь тарантизм — это культ, в котором женщины, укушенные ядовитыми тарантулами, апулийскими пауками, впадают в транс, и безостановочно танцуют сумасшедшую тарантеллу. Rimorso по-итальянски означает «повторный укус», скорбь и едкие укоры совести; тарантизм — это своего рода терапия посредством цвета, музыки и танца, практикуемая в социальном контесте. В Южной Италии эта ритуальная терапия была тесно связана с католическими образами, с культом святого Павла, называемого в тарантических кругах «Св.Павлом от тарантула». Именно он должен был освобождать от транса и, следовательно, от всякой скорби.

Третьим примером будут афро-американские культы, практикуемые чернокожими жителями Америки: вуду на Гаити, сантерия на Кубе и кандомбле в Бразилии. Этот пример я хотел бы немного пояснить.

Речь идет о культуре чернокожих рабов, которых в период с начала XVI века до конца XIX века привезли в Новый свет. Их было 15 миллионов (вспомним замечание Иоанна Павла II об этом преступном акте). На борт большого корабельного судна, где многие из них умирали от истощения, они не могли взять с собой ничего — все, что эти люди имели при себе, это их духовность — религиозное воображение и память о предках. Но это сокровище никто не мог у них отнять. (Мы можем найти некоторые аналогии в нашей собственной истории: в XX веке ужасные военные катаклизмы распространились по всей Европе, вызвав большие потоки миграции — существует широкая дискуссия по этому вопросу — когда тысячи людей были вынуждены покинуть землю, дома, кладбища с могилами своих предков; Ян Котт отметил, что в нашей части Европы, в наибольшей степени пострадавшей от перемещения и переселения, уцелела, как ни парадоксально, такая вещь, как фотография — то есть то, что в принципе легко уничтожить; поэтому фотография стала столь важным мотивом в театре Кантора — театре памяти — театре предков). Жители Черной Афирики, увезенные в Америку, брали с собой свои песни, свои танцы, память о своей мифологии. Вдали от дома, в скорби, они призывали имена предков, возрождали традиционные повествования, культивировали коллективную память, воплощая в трансе африканских духов. Это и было классической функцией культурных представлений.

Когда речь заходит о духах, нужно отметить, что это название представляется крайне адекватным. Как известно, чрезвычайно непросто перевести определенные понятия с африканских языков на европейские. Когда мы заглядываем в такие популярные словари, как, к примеру, «Словарь мифологии и религии Черной Африки» Станислава Пилажевича (10), то сразу сталкиваемся с проблемой: «ориша» определяется как общее название божеств в религии африканского народа йоруба, «Зар» — как имя злого эфиопского духа, овладевающего человеком. Йорубское понятие òrìsà обычно переводится как «божество», но африканисты и религиоведы употребляют его для обозначения нематериальной силы, называемой народом йоруба аше (àsè). Эта сила становилась видимой посредством обладания каким-либо человеческим существом, выбранным среди живых потомков, который получал привилегию стать носителем для òrìsà. Дух в свою очередь получал возможность вернуться на землю и получить почтение от живых поколений. Сила такого рода находится за пределами добра и зла. Вы лучше поймете это через сравнение некоторых латинских понятий. Anima — это и слабый ветер, и дыхание, и душа как живой элемент, общий для всех живых существ — людей, животных и даже растений; тонкий, невидимый, но связанный с материей, с телесностью, с жизнью, присутствующий в дыхании и с дыханием высвобождаемый из тела. Spiritus — это так же дыхание, ветер, вихрь и дуновение, аромат, и далее — голос, тон, а отсюда — душа, дух и поэтическое вдохновение; даже в словаре христиан spiritus сохраняет свою многозначность: это и Святой Дух, и Сатана. Такого рода понятия, как йорубское òrìsà или латинское spiritus, охватывают весь масштаб явлений, составляющих театр, который в самом фундаментальном смысле представляет собой посредника, позволяющего нам созерцать (греч. theáomai, oglądam) то, что невидимо, а именно духов, которые являются образами/персонажами.

Однако есть значительное отличие мистериальных трансов в Африке от тех, что практиковались потомками рабов в Америке. Упомянутый афро-бразильский культ кандомбле — это результат синкретизма, гибридизации элементов культур разных племен и народов Африки.

Как известно, Африка — это земля культа предков, классического манизма. Таким образом, африканские культы транса, как варианты манизма, практиковались представителями конкретных родов. Каждый род имел своих собственных божеств/духов, имеющих особую идентичность (и, соответственно, театральный образ). Их призывали во время ритуала и они входили в жреца или в

В культе нет преподавания и обучения — это жертвенное посвящение и служение. В культе не рассказывают о богах — в нём происходит воплощение эпифании.

В Африке каждый дом, каждая деревня, каждый город-государство йоруба имеет своих собственных божеств/духов, и никому не приходит в голову в процессе ритуала воззвать к чужим богам, духам, предкам других людей. Иначе в Бразилии. Завезенные туда рабы были разделены и рассредоточены в разных местах этой огромной страны, чтобы не допустить встреч жителей из одной и той же деревни или из одних и тех же городов, более того — из одного и того же племени или народа, чтобы таким образом предотвратить возможные бунты. Рабы, жившие в одном месте, не имея никаких общих обрядов, создали новые синкретические ритуалы. Именно так появился упомянутый ранее культ кандомбле, как, впрочем, и другие афро-бразильские культы: макумба, кимбанда, умбанда. Уже само название кандомбле является гибридом, состоящим из kandomb (e)-(i)lé — соединения слов ilé, означающего на языке йоруба «дом», «семья», ka — в наречии кимбунду (народов Банту) означающего «обычай» и, наконец, ndombe, означающего «черный»; соответственно: «обычай черных людей».

Люди, принимавшие участие в ритуале, создавали новую — всегда уникальную — систему инвокативных песен и трансовых танцев. Каждое святилище практиковало несколько иную систему и взывало к несколько иному собранию божеств/духов. А сами божества утрачивали свой исконный местный африканский характер и приобретали более универсальные черты, так как в Бразилии òrìsà одерживает уже не только своих потомков, но и выходцев из других племен и народов, Мулатов и Кафузо, и даже белых танцоров. Такие исследователи, как Пьер Фатумби Верже и Майя Дерен описывают этих божеств/духов, являющихся в Новом Свете, используя термин «архетип», заимствованный из глубинной психологии, а также используемый религиоведами.

Над святилищами нет организации типа Церкви, которая бы объединяла отдельные общины последователей и регулировала их обряды. Каждая община автономна, а полную ответственность за процесс и успех обряда несет конкретный жрец; строго говоря, служителей двое — жрец и жрица. Они посвящают верующих — кстати, такая инициация длится от двух недель до шести месяцев — поэтому они знают, каким образом отдельные участники ритуала обычно входят в транс и выходят из него; главная задача жреца — вывести танцоров из транса. Поэтому неприемлемо входить в транс в чужом святилище: это противоречит правилам, но прежде всего, несет большую опасность.

Нужно помнить, что кандомбле — это культ, а не религия: ритуалы и исключительно ритуалы. Здесь все сводится к действию, поступку и эффективности, даже если мы вслед за Клодом Леви-Строссом назовем это «символической эффективностью». Здесь нет теоретической доктрины. Всякая возникающая доктрина — квази-теология — не более чем работа этнографов и религиоведов. В моей книге «Самба с богами» я поместил таблицу, иллюстрирующую пантеон кандомбле наго, т.е. происхождение йоруба, однако это весьма произвольное утверждение. Участники таинства не нуждаются в подобных изобретениях и характеристиках: их боги пребывают у них в голове во время транса, и в ногах — во время ритуального танца. Однако иные еще продолжают читать разные исследования и пользоваться информацией, добытой из этнографических публикаций. Нужно подчеркнуть, что люди, практикующие кандомбле, являются одновременно католиками (не будем забывать, что в Бразилии проживает самое большое число католиков в мире). Возможно, под влиянием христианской религии они ощущают потребность добавить теоретическую доктрину к культовым практикам.

Говоря об этом, стоит отметить, что в Сальвадор де Байя, бывшей столице Бразилии и нынешней столице Черной Бразилии, где наиболее развиты культы кандомбле, существует заслуживающий внимания экуменический обряд: раз в год католические священнослужители кандомбле совместно проводят его в известной своими чудесами Церкви Носсо Сеньор ду Бонфим (Nosso Senhor do Bonfim), …Господа Нашего Иисуса Христа.

В том, что культ кандомбле еще жив, я смог убедиться в этом году, посетив один из самых известных храмов Сальвадора — Pilão de Prata — в среду перед карнавалом, когда справлялся обряд почитания бога Шанго (Xangô) (11). Должен подчеркнуть, что зрители наблюдают за ритуалом: такие как я находятся в храме, занимая одну из галерей, а местные жители, не принимая непосредственного участия в ритуальных танцах, располагаются на стульях, установленных в несколько рядов. Ритуал довольно длительный и занимает несколько часов. Он начинается с бесконечных ритуальных приветствий. Затем следуют танцы — и вот жрица входит в транс: нежно, как будто овеянная легким ветерком. Но вот ее лицо меняется, движения становятся другими, изменяется ее силуэт. В ней, наверное, воплотилась Ошум (Oxum) (12), жена Шанго, богиня красоты у йоруба. Вскоре после этого в молодого адепта вошел сам Шанго, божество грозы и молнии — танец стал сильным, жестоким, танцор совершал такие движения руками, будто бросал молнии на землю. Затем, в самом конце ритуала, появилась фигура с отрезанным ухом, скорее всего, третья жена Шанго — Оба, которая, согласно мифу, отрезала себе ухо, чтобы — по совету коварной Ошум — добавить его в суп своему мужу и так навсегда приворожить его. Вероятно, она появилась для того, чтобы найти Ошум и отомстить ей за этот обман, навлекший на нее несчастье. Это было похоже на эскиз, сценку из мифического театра.

Ритуал кандомбле — это театр — театр транса и одержимости, культурное представление, в котором потомки рабов, олицетворяющих Африку, воскрешают память о своих истоках.

_____

Примечания:

(1) Речь идет о книге «Предыстория шаманизма: Транс и Магия в покрытых рисунками пещерах» Жана Клоттеса и Дэвида Льюиса-Уильямса. Les Chamanes de la Prehistoire: Transe et Magie dans les Grottes Ornees, by Jean Clottes & David Lewis-Williams, 1996. Paris: Editions Seuil; ISBN 2-02-028902-4 hardback 249FF, 110 pp., 114 colour ills.

(2) G. Rouget, La musique et la transe. Esquisse d’une théorie générale des relations de la musique et de la possession, préface de Michel Leiris, Paris 1980.

(3) A. Métraux, Opętanie w wodu, przeł. Katarzyna Ławniczak [LeŜeńska], „Dialog” 1987 nr 9.

(4) Mediumship and Society in Africa ed. by John Beattie and John Middleton, foreword by Raymond Firth, London 1969).

(5) J. Duvignaud, Aktorstwo a opętanie, przeł. Magda Rodak, „Dialog” 1997 nr 1; tenŜe, Maniczność postaci scenicznej, przeł. Magda Rodak, „Dialog” 1997 nr 5.

(6) M. Leiris, Opętanie w kulcie zār, przeł. Monika Mazurkiewicz [Bułaj], „Dialog” 1988 nr 2; tenŜe, Teatr odgrywany i teatr przeŜywany w kulcie zâr, przeł. Joanna Pawelczyk, „Polska Sztuka Ludowa. Kontek- sty” 2007 nr 3-4.

(7) R. Bastide, Opętanie w kandomble, przeł. Monika Mazurkiewicz [Bułaj], „Dialog” 1990 nr 8.

(8) L. de Heusch, Pourquoi l’épouser? Et autres essais, Paris 1971.

(9) J. Duvignaud, Le don du rien. Essai d’anthropologie de la fête, Paris 1977.

(10) S. Piłaszewicz, Słownik mitologii i religii Czarnej Afryki, Warszawa 1996.

(11) Ориша Шанго (Xangô) — главный судья, бог камня — один из семи главных Ориша умбанды.

(12) Ошум — это богиня (ориша) любви и красоты в традициях йоруба и кандомбле. Оришу Ошум называют Госпожой Зачатия.

Перевод с польского

Натэллы Сперанской