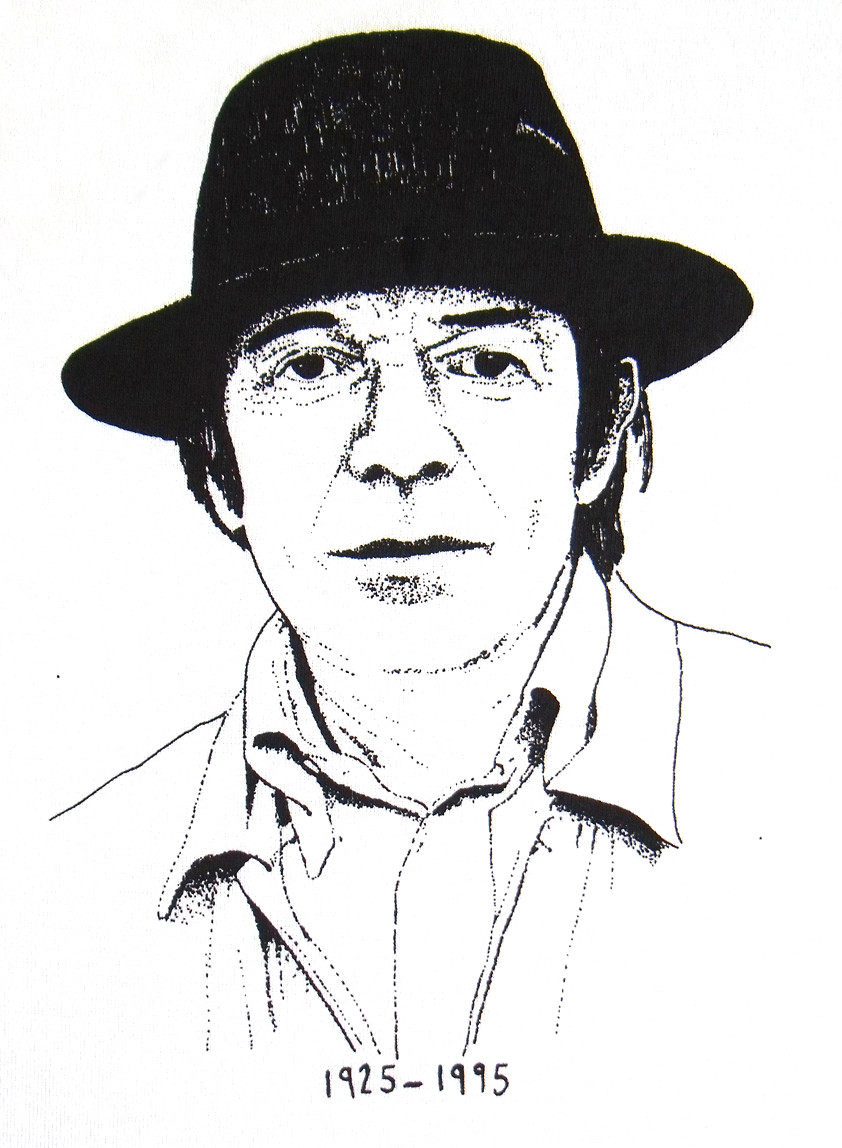

Жиль Делёз. Пять тезисов о психоанализе.

В одном из относительно недавних (2010) выпусков журнала «Логос» был переведён текст Жиля Делёза под названием «Четыре тезиса о психоанализе». Этот текст, вышедший в 1977 году, является переработанной версией выступления Делёза в Милане (1973) под названием «Пять тезисов о психоанализе». Поскольку миланское выступление Делёза содержательно дополняет версию, опубликованную в «Логосе», было решено сделать его перевод. Как и всегда Делёз очень пафосно говорит о производстве бессознательного, критикует ортодоксальных аналитиков и пытается заострить внимание на специфике своего понимания желания.

Я хотел бы представить 5 тезисов о психоанализе. Вот первый из них: сегодня психоанализ представляет определенную политическую опасность, которая свойственна ему и которая отличается от опасностей, скрытых в старой психиатрической клинике. Последняя конституирует локализованное место заточения; психоанализ же, напротив, функционирует в воздухе свободы. В некотором роде психоанализ занимает позицию торговца в феодальном обществе по Марксу: функционируя в свободных порах общества, не только на уровне частного кабинета, но и на уровне школ, учреждений, районов и т.д. Это функцонирование ставит нас в особую ситуацию по отношению к психоаналитическому предприятию. Факт в том, что психоанализ много говорит нам о бессознательном; но в некотором смысле это всегда для того, чтобы редуцировать его, уничтожить его, предотвратить его, помыслить его как своего рода фон [parasitage] сознания. Для психоанализа, как мы можем это утверждать, всегда слишком много желаний. Фрейдовская концепция ребенка как полиморфного извращенца свидетельствует об этом. Для нас же, напротив, желаний никогда не бывает достаточно; Речь не идёт о том, чтобы, посредством того или иного метода, редуцировать бессознательное; для нас речь идёт о том, чтобы произвести бессознательное: не существует бессознательного, которое уже было бы здесь, бессознательное должно быть произведено и оно должно быть произведено политически, социально, исторически. Вопрос в следующем: в каком месте, в каких обстоятельствах, в пользу каких событий может быть произведено бессознательное? Под производством бессознательного мы понимаем в точности то же самое, что и под производством желания в

Мой второй тезис заключается в том, что психоанализ является совершенно законченной и уже сконституированной машиной, чтобы помешать людям говорить, т.е. производить высказывания, которые отсылают к ним [людям] и которые отсылают к группам, с которыми они находят сходства. Когда мы даём анализировать себя, у нас создаётся ощущение, что мы говорим. Но мы говорим напрасно, вся аналитическая машина создана, чтобы стереть условия подлинного акта высказывания. Что бы мы ни говорили, все воспринимается в виде топтания на месте, в виде интерпретативной машины, пациент никогда не сможет достигнуть того, что он на самом деле должен сказать. Желание или бред (которые в высшей степени одно и то же), желание-бред есть по природе либидинальное инвестирование целиком в историческое и социальное поля. То, чем мы бредим, — классы, народы, рассы, массы, своры. Но производится своего рода подавление, исходящее со стороны психоанализа, который располагает предсуществующим кодом. Этот код конституируется Эдипом, кастрацией, семейным романом; наиболее секретное содержание бреда, т.е. нечто производное от поля исторического и социального будет подавлено таким образом, что никакое бредящее высказывание, отсылающее к популяции[peuplement] бессознательного не сможет пройти через аналитичскую машину. Мы говорим, что шизофреник имеет дело не с семьей, не со своими родителями, но с народами, популяциями и племенами. Мы говорим, что бессознательное не является делом поколения, семейной генеалогии, но делом мирового населения, а также, что всё это уничтожается аналитической машиной. Я приведу всего два примера: первый пример — судья Шребер, чей бред целиком и полностью относится к расам, истории и войне. Фрейд не отдает в этом отчёт и сводит этот бред исключительно к его связям с отцом. Другой пример относится к

Мой третий тезис заключается в том, что, если психоанализ работает таким образом, то это потому, что он располагает автоматической машиной интерпретации. Работа машины интерпретации может быть резюмирована следующим образом: что бы мы ни говорили, говоримое нами означает другое. Мы никогда не сможем отрицать ущерб, произведенный этими машинами. Когда мне объясняют, что то, что я говорю, означает другое, чем то, что я говорю, то тем самым [par là] производится то же самое расщепление Я как субъекта. Это расщепление широко известно: нечто, что я говорю, отсылает ко мне как к субъекту высказывания, а нечто, что я имею в виду отсылает ко мне (в моих отношениях с аналитиком) как к субъекту акта высказывания. Это расщепление мыслится психоанализом как основа кастрации и мешает любому производству высказываний. Например, в некоторых школах для детей со сложностями характера или даже с психопатией ребенок в своей рабочей или игровой активности находится в отношении со своим преподавателем, и там [в этом отношении] он рассматривается как субъект высказывания; в своей психотерапии, будучи в отношениях с аналитиком или психотерапевтом, он рассматривается как субъект акта высказывания. Что бы он ни делал в группе на уровне своей работы или игры, это будет отсылать к вышестоящей инстанции психотерапевта, который будет единственным облечённым властью интерпретировать, все происходит в такой манере, что сам ребенок окажется расщеплен, он не сможет процедить ни одного высказывания из тех, что на самом деле имеют связь с его отношениями или с его группой. У него будет ощущение того, что он говорит, но он не сможет сказать ни единого слова относительно того, что его существенно касается. На самом деле то, что производит высказывания в каждом из нас, это не мы в качестве субъекта, это совершенно другое, это множества, массы и своры, народы и племена, коллективные скопления, которые нас пересекают, которые нам предшествуют и о которых мы не знаем, поскольку они составляют часть самогО нашего бессознательного. Задачей подлинного анти-психоаналитического анализа является обнаружение коллективных скоплений акта высказывания, коллективных взаимосвязей и этих народов, которые присутствуют в нас и заставляют нас говорить и, отталкиваясь от которых, мы производим высказывания. Именно в этом смысле мы противопоставляем все поле экспериментирования , группового или личного экспериментирования с деятельностью аналитической интерпретации.

Мой четвёртый тезис, если излагать его быстро, заключается в том, что психоанализ подразумевает довольно особое соотношение сил. Недавняя книга Кастеля, “Le Psychanalysme” (Психоанализм), показывает это довольно неплохо. Это соотношение сил проходит через контракт, особо сомнительную либерально-буржуазную форму. Оно завершается «переносом» и находит свою кульминацию в молчании аналитика. Поскольку молчание аналитика является наиболее важной и худшей из интерпретаций. Психоанализ проходит через малое число коллективных высказываний, которые являются высказываниями самого капитализма касательно кастрации, нехватки, семьи и этого малого числа свойственных капитализму высказываний — он пытается процедить [всё] это через индивидуальные высказывания самих паицентов. Мы говорим, что нужно делать в точности наоборот, т.е. исходить из подлинных индивидуальных высказываний, предоставлять людям условия, в том числе и материальные, производства их собственных индвидуальных высказываний, чтобы открыть подлинные коллективные скопления, которые их производят.

Мой последний тезис, что касается нас, заключается в том, что мы не желаем участвовать ни в каком демарше [tentative], который вписывался бы во

Наша точка зрения, напротив, связана с тем, что есть лишь одна экономия, и что проблема подлинного анти-психоаналитического анализа — показать, каким образом бессознательное желание инвестирует в формы этой экономии. Сама по себе экономия есть политическая и желающая экономия.

Обсуждение.

(Участник задает вопрос относительно памяти во фрейдомарксизме и о позитивной силе забытия)*

Несмотря на мой призыв не возвращаться к текстам, я думаю о двух очень красивых текстах Ницше, где проводится разграничение между забытием как силой инерции и забытием как активной силой. Забытие как активная сила является могуществом[puissance] по своей собственной инициативе покончить с

Революционное забытие может быть сближено с другой популярной темой — темой активного ускользания[1], которая сама по себе противопоставляется пассивному ускользанию любого иного вида. Когда, например, Якобсон, сидя в своей тюрьме, говорит: «Да, возможно, что я убегаю, но на протяжении моего побега, я ищу оружие»; это активное революционное ускользание, противопоставленное другим ускользаниям, которые являются капиталистическими ускользаниями или же личными ускользаниями и т.д.

(Участник просит прояснения относительно понятия забытия в контексте его связи с марксизмом и фрейдизмом)

Уже с самого начала в марксизме проявилась определенная культурная память; именно революционная активность должна была произвести эту капитализацию памяти и социальных формаций. Это, если хотите, гегелевская черта, сохраненная Марксом, включая сюда и «Капитал». В психоанализе культура памяти ещё более очевидна. С другой стороны, марксизм, как и психоанализ, был пронизан определенной идеологией развития: психическое развития с точки зрения психоанализа, социальное развитие или даже развитие производства с точки зрения марксизма. Ранее, например, в некоторых формах борьбы рабочих в 19 веке, которые были подавлены марксизмом на его первых порах (я говорю не только об утопистах), призыв к борьбе производился, напротив, от необходимости забыть посредством позитивной силы забытия: никакой культуры припоминания, никакой культуры прошлого, но призыв к забытию как условию экспериментирования. Сегодня в некоторых американских группах никто нисколько не озадачен возвращением ни к Фрейду, ни к Марксу; здесь также присутствует своего рода культура забытия как условие любого нового экспериментирования. Использование забытия как активной силы, чтобы начать с нуля и чтобы выйти из университетской неповоротлиости, которая столь существенно помечена фрейдомарксизмом, есть что-то очень важное с практической точки зрения. Тогда как буржуазная культура всегда говорила изнутри своего развития и во имя своего развития, за которым она призывает нас следовать и продолжать, контркультура же сегодня вновь обрела идею, что, если нам есть что сказать, то это не в зависимости от нашего развития, каким бы оно ни было, но в зависомости от нашего отставания. Революция совсем не состоит в факте вписывания в движение развития и в капитализацию памяти, но в поддержку силы забытия и силы отставания как как существенных революционных сил.

(Участник обсуждения (Джервис) указывает на различие в содержании [выступления] с «Анти-Эдипом», например на исчезновение понятия «шизоанализ» в пользу понятия «Анти-психоаналитический анализ». и отмечает ощутимую эволюцию мысли: речь больше не идет о критике Эдипа, но психоанализа. Какова причина этой эволюции?)

Джервис абсолютно прав. Ни Гваттари, ни Я не сильно привязаны к продолжению или последовательности того, что мы пишем. Мы желаем обратного, мы желаем, чтобы продолжение Анти-Эдипа находилось в разрыве с тем, что ему предшествует, т.е. с первым томом, и затем, если даже есть вещи, которые не вышли в первом томе, то это неважно. Я хочу сказать, что мы не входим в число авторов, которые продумывают то, что они пишут, как произведение, которое должно быть логичным [coherente]; если мы меняем что-то, то это очень хорошо: тогда нам больше не нужно говорить о прошлом. Но Джервис сказал две важных вещи: в настоящий момент мы не сильно озадачены Эдипом, но больше учреждением, психоаналитической машиной в её совокупности. Само собой, что психоаналитическая машина включает измерения по ту сторону Эдипа — теперь существуют причины, по которым это не существенная проблема. Джервис добавляет, что направление нашей настоящей работы более политическое и что мы этим утром отказались от использования термина «шизоанализ». В наиболее краткой манере я хотел бы сказать множество вещей по этому поводу. Когда термин отбрасывается и когда он имеет минимум успеха, как это произошло с «желающей машиной» или «шизоанализом», [то] или мы его воспроизводим, и тогда это досадно, потому что это уже утилизация, или мы отказываемся от него, и нужно найти другой, чтобы полностью заменить [его]. Есть слова, которые, по нашему с Феликсом мнению, срочно нужно перестать использовать: шизоанализ, желающие машины — это ужасно. Если мы продолжим их использовать, то мы попадаем в ловушку. Мы не очень хорошо [это] умеем, [поэтому] мы не верим словам; когда мы используем слово, у нас есть желание сказать: если это слово вам не нравится, найдите другое. Слова являются возможными заместителями до бесконечности. Если говорить о содержании того, что мы делаем, то правда, что первый том «Анти-Эдипа» заключался в том, чтобы установить своего рода дуальности. Например, была дуальность между паранойей и шизофренией, и мы думали открыть дуальность режимов между параноидальным режимом и шизофреническим режимом. Или же эту дуальность, которую мы попытались установить между молярным и молекулярным. Необходимо было пройти через это таким образом. Я не говорю, что мы выходим за пределы этого, но это нас больше не интересует. В настоящий момент, мы хотели бы попытаться показать, как одно укоренено в другом, что одно связано с другим. Т.е. как, в конечном счёте, именно в центре огромных параноидальных множеств*, организуются маленькие линии ускользания шизофрении. Иногда бывают удивительные примеры. Я обращусь к совсем недавнему примеру того, что произошло в Америке: Вьетнамская война; она невероятно огромна, это приведение в действие гигантской параноидальной машины, знаменитого милитарно-индустриального комлпекса — всего режима политических и экономических знаков. Весь мир говорит «Браво» за исключением меньшинства, все страны говорят «очень хорошо», но это никого не приводит в негодование. Это никого не приводит в негодование за исключением малого числа индивидов, изобличенных как «леваки». А затем voila произошло совсем незначительное дельце, действительно незначительное — история шпионажа, воровства, полиции и психиатрии между одной американской партией и другой. Появились ускользания. И все храбрые люди, которые очень хорошо приняли войну во Вьетнаме и которые очень хорошо приняли эту огромную параноидальную машину, начали твердить: президент США не уважает правила игры. Маленькое шизофреническое ускользание присоединилось к огромной параноидальной системе, и газетная хроника потеряла голову или сделала вид, что потеряла. Почему не акции, котирующиеся на бирже?** В настоящий момент нас интересуют линии ускользания в системах, условия, в которых эти линии формируют или провоцируют революционные силы, или остаются анекдотическими. Революционные возможности не заключаются в противоречиях капиталистической системы, но в движениях ускользания, которые её подрывают, всегда неожиданные и всегда заменяющиеся новыми. В соответствии с тем как мы использовали слово «шизоанализ», нас упрекнули, что мы смешиваем шизофреника и революционера. Однако, мы предприняли множество предосторожностей, чтобы их различить.

Система как капитализм ускользает со всех сторон, она ускользает , а затем капитализм заполняет брешь, он запутывает, он создает связи, дабы помешать тому, чтобы течей стало слишком много. Скандал здесь, утечка капиталов там и т.д. Также существуют ускользания и другого рода: существуют сообщества, маргиналы, правонарушители, ускользания наркоманов, ускользания всех сортов, шизофренические ускользания, ускользания людей, которые ускользают очень по-разному. Наша проблема (мы не абсолютно тупые и не говорим, что этого достаточно, чтобы делать революцию) в следующем: Если учесть, что система со всех сторон даёт течи, но в то же время не перестает создавать препятствия, сдерживать и затыкать течи всеми способами, то каким образом действовать, чтобы эти ускользания не были просто-напросто индивидуальными попытками или же попытками маленьких сообществ, а чтобы они по-настоящему сформировали революционную машину? И почему до настоящего момента революции проходили так плохо? Нет революции без центральной машины войны (централизирующей). Мы не боремся и мы не сражаемся эффективно, поскольку нужна машина войны, которая организует и объединит. Но до настоящего момента в революционном поле не существовало машины, которая также не воспроизводила бы на свой лад совсем иное, т.е. государственный аппарат, сам организм притеснения. Такова проблема революции: Как машина войны могла бы отдавать отчёт во всех ускользаниях, которые происходят в системе без того, чтобы подавлять их, ликвидировать их и при этом не воспроизводить государственный аппарат? И когда Джервис говорит, что наш дискурс становится все более и более политическим, я думаю, что он прав: как мы настаивали, в первой части нашей работы, на важных дуальностях, так сейчас мы ищем новый способ унификации, в котором, например, шизофренический дискурс, дискурс наркомана, перверсивный дискурс, гомосексуальный дискурс и все маргинальные дискурсы могли существовать, чтобы все эти ускользания и эти дискурсы присоединились к машине войны, которая не воспроизводит ни государственный аппарат, ни аппарат Партии. Именно поэтому мы больше не имеем особого желания говорить о шизоанализе: это приведет к защите типа особого ускользания, шизофренического ускользания. То, что нас интересует, — своего рода звено, которое приводит нас к конкретной политической проблеме, и эта конкретная политическая проблема заключается для нас приблизительно в следующем: до сих пор революционные партии конституировались как синтезы интересов вместо того, чтобы функционировать как аналитики желания масс и индивидов. Или же это возвращает нас к тому самому: революционные партии конституировались как эмбрионы аппаратов государства вместо того, чтобы формировать машины войны, нередуцируемые к таким аппаратам.

*ensemble. Кажется в российских переводах Делёза можно встретить вариант перевода «сборка».

**Делёз, судя по всему, задается вопросом, почему общественный диссонанс вызвали, например, не акции на бирже, а именно маленький инцидент.

Перевод текста — Архипов Никита

Перевод был сделан для группы “La Pensée Française”