«Россия — это бездна». Джозеф Конрад о русских

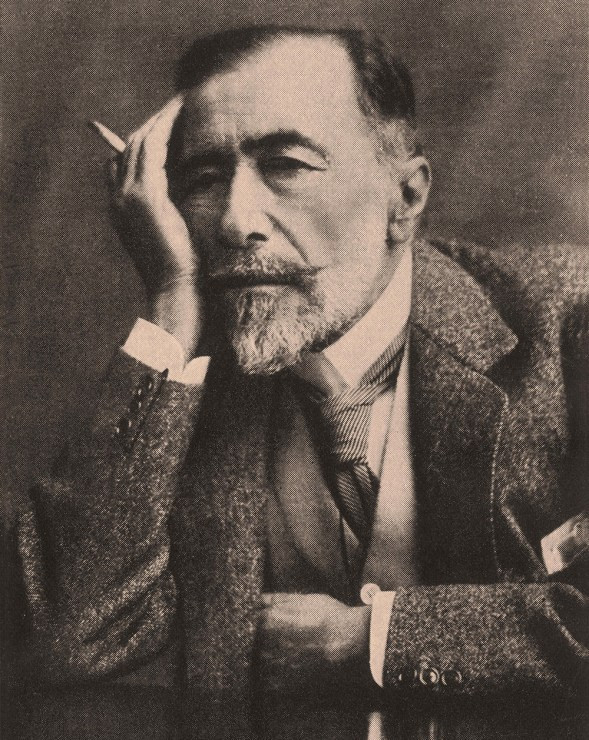

В издательстве «Ад Маргинем Пресс» выходит книга классика модернистской литературы Джозефа Конрада. Его не публиковавшиеся раннее на русском рассказы и объемное автобиографическое эссе дополнены в этом издании текстами от переводчика Дмитрия Симановского: о Конраде в контексте постколониальной теории и кинематографа, его писателях-современниках и непростом отношении к России, бывшим подданным которой он был (Йозеф Конрад Корженевский родился в Киевской губернии Российской империи в семье поэта и участника польского освободительного движения Аполлона Корженевского).

Публикуем статью из приложения «Конрад и Россия» — о неприязни писателя к этой стране и ее литературной классике, влияния которой он, тем не менее, не смог избежать.

Кондрад и Россия

Как ни печально, приходится признать: Джозеф Конрад не любил России. Не любил отчетливо, артикулировано, активно. Ни грандиозность проекта, ни жертвенность, ни масштаб личностей, его воплощающих, не впечатляли его, как не впечатляло бывшее в ту пору на небывалом подъеме русское искусство. Во всех победах России он видел торжество грубой, бессмысленной силы, во всех поражениях — естественный исход в отсутствие здравых устремлений и морального стержня.

Его первым развернутым высказыванием на эту тему стала статья «Самодержавие и война», вошедшая в сборник «Заметки о жизни и литературе». Поводом для статьи послужили неудачи России в войне с Японией. Конрад стремится развеять миф о всемогуществе русского оружия и предсказать скорый конец самому самодержавию. Базовой метафорой для текста (который еще предстоит перевести) служит высказывание Бисмарка. Князь провел в Петербурге три года (1859–1861) в качестве посла Пруссии и дал стране такое определение: «La Russie, c’est le néant» [Россия — это пустота / прорва / бездна (франц.)]. Это, вероятно, апокриф, поскольку большинство ссылок на афоризм ведут к конрадовским же текстам. Мастер амбивалентности в прозе, в публицистике Конрад предпочитает однозначность и на протяжении довольно пространного текста бьет в одну и ту же точку, находя сотни подтверждений основным тезисам: самодержавная Россия — это «персонаж из ночного кошмара, восседающий на троне из страха и подавления», ее военная мощь — призрак, который, наконец, изгнали японцы, самодержавие — историческое зло, исправить которое может только могила. Приведем для наглядности несколько цитат.

«Впервые западный мир получил возможность заглянуть столь глубоко в черную бездну, разделяющую бездушное самодержавие, которое претендует и даже мнит себя арбитром Европы, и душу народа, который оно держит в голоде и невежестве. Это и есть основной урок этой войны, незабываемый и наглядный».

«Даже на кровавой заре своего существования Россия дышала воздухом деспотизма, от самого верха до самого низа своей организации она пропитана темным произволом. Отсюда ее непроницаемость для того подлинного, что содержится в западной мысли. Пересекая границы России, западная мысль попадает под чары самодержавия и становится пагубной пародией на самое себя».

«Говорят, что время для реформ в России прошло. Это лишь поверхностный взгляд на более фундаментальную истину: за всю историю человечества в России не было и не могло быть подходящего времени для реформ. Продуманный план реформ несовместим со слепым абсолютизмом; а в России не было даже того перепутья, к которому приверженцы пусть увядающей, но осознанной традиции могли бы, после вековых блужданий, вернуться, чтобы выбрать другую дорогу. <…> Для самодержавия Святой Руси существует только один способ реформации — самоубийство».

«В самих ошибках и злоупотреблениях европейских монархий содержатся зерна мудрости. У них есть прошлое и будущее, в них есть человечность. Русское самодержавие ничему не наследует; у него нет исторического прошлого, как нет и надежды на историческое будущее. Оно может только закончиться. Ни усердные исследования, ни умопомрачительная благожелательность не помогут представить русское самодержавие как период развития, через который общество и государство должны пройти на пути к полному осознанию своего предназначения».

«Главный государственный секрет этой империи, которую князь Бисмарк имел прозорливость и мужество назвать le néant, — это умение выкорчевывать всякую осмысленную надежду. Поэтому употреблять по отношению к России слово „эволюция“, которое и есть суть выражение наивысшей осмысленной надежды, — было бы грубой лестью. В могиле не может быть эволюции. Другое, куда менее научное понятие все чаще используется в связи с будущим России, слово неоднозначное, вызывающее и ужас, и надежду, и слово это — „революция“».

«В каком бы восстании не нашло свой конец российское самодержавие, эта революция не преподнесет человечеству полезного морального урока. Это может быть только восстание рабов. Весьма трагическое обстоятельство, но единственное, что можно пожелать народу, который не знает ни закона, ни порядка, ни справедливости, ни права, ни правды о себе, ни об остальном мире, не знает ничего, кроме капризов своих безответственных хозяев, — это чтобы в приближающуюся тяжелую годину он нашел себе если не организатора или законодателя, мудростью сравнимого с Ликургом или Солоном, то хотя бы энергию и силу отчаяния в еще неизвестном нам Спартаке».

Это, конечно, кривое, но все же зеркало, в котором и век спустя угадываются знакомые черты. Оставив за скобками личные мотивы, питавшие столь непримиримую позицию (которых было предостаточно*), попробуем разобраться, почему объяснимая ненависть к России как политическому субъекту сочеталась у Конрада с неприятием всего русского вообще и ключевой фигуры нашей литературы Ф.М. Достоевского в частности.

______________________

* В вологодской ссылке мать Конрада заболела туберкулезом, вернуться на родину ей позволено не было, но семью перевели в Чернигов, где она умерла, когда Джозефу было шесть лет. Через четыре года скончался и его отец.

На литературную арену Конрада вывел Эдвард Гарнетт — редактор, рецензент издательства, важный в Лондоне человек, который одобрил к печати первый роман недавно сошедшего на берег моряка. Гарнетт и Конрад остались друзьями на всю жизнь. Жена Гарнетта — Констанс — переводчица, открывшая англоязычному читателю Пушкина, Гоголя, Тургенева, Толстого, Чехова, Достоевского. Любовь к русской культуре ей привили друзья мужа Волховский и Степняк, эмигранты-революционеры, литераторы, учредители «Общества друзей русской свободы» — организации, которая отвечала за связи русского революционного подполья с либеральной общественностью Запада. Волховский, который бежал из сибирской ссылки через Америку, давал ей уроки русского, а Степняк, заколовший в Петербурге главу Третьего отделения генерала Мезенцева, стал редактором ее переводов. Это были люди ближнего круга, нередко упоминаемые в письмах самим Конрадом в таком, например, контексте: «Твои слова взорвались во мне, как бочки в пороховом погребе. Во всей вселенной только у взрыва бывают такие продолжительные последствия. Он оставляет по себе хаос, воспоминания, свободное место, пространство для движения. Спроси у своих друзей-нигилистов. Однако на куски меня все ж не разнесло. Я как русская государственная машина: чтобы изменить меня, понадобится не один, но многого запалов. Надеюсь, этим ты не ограничишься, собственная личность тяготит меня неимоверно».

Очевидно, что Конрад нередко грелся у главного очага русской культуры в англоязычном мире, при этом весьма остро подшучивал над его хозяином: «Ты так русифицирован, дорогой мой, что чуешь правду, только когда она пахнет щами, каковой аромат немедленно вызывает твое глубочайшее уважение. Нельзя забывать, что ты есть русский посол в республике Литературы». В русской литературе для Конрада было два полюса: «слишком русский» автор «Братьев Карамазовых» («Невообразимая куча ценного сырья. Потрясающе плохая проза производит мощное впечатление, прямо выводит из себя. Уж не знаю, за что Достоевский выступает, что он хочет нам доказать, но точно знаю, что для меня он слишком русский. На мое ухо это звучит как лютая брань допотопных времен») и почти совсем не русский Тургенев («Я восхищаюсь Тургеневым, но в действительности Россия для него не более чем холст для художника. Если б все его герои жили на Луне, менее великим он от этого не стал бы. Его русские — то же, что итальянцы у Шекспира»). Известно, что и Достоевский, отбывавший каторгу вместе с несколькими политическими из поляков, составил о них пренеприятное мнение, которое отразилось впоследствии и в публицистике, и в прозе. Так, игрок из одноименного романа жалуется: «В Париже и на Рейне, даже в Швейцарии за табльдотами так много полячишек и им сочувствующих французиков, что нет возможности вымолвить слова, если вы только русский». Впрочем, шовинизм и ксенофобия русского гения лишь подтверждали общую теорию Конрада о бездонном невежестве России.

Другое дело — Тургенев. После некоторых уговоров Конрад даже согласился написать предисловие к гарнеттовской книге о нем, уточнив, что не хочет представать знатоком России, ведь он даже не знает русского алфавита (в чем, впрочем, есть сомнения**). В итоге, поддавшись на уговоры, он пишет предисловие, но и здесь задирает своего метафизического оппонента: «Обладать таким величием и одновременно такой утонченностью — фатальное сочетание для художника, как и для любого человека. И страдания эти принял не припадочный, одержимый ужасами Достоевский, но Тургенев, чело- век, от рождения одаренный всевозможными талантами <…> Панегирик должен был закончиться противопоставлением Тургенева куда более популярному «малахольному гиганту, который с бессмысленным пафосом смутно описывает бесцельное мистическое страдание, которое выставляется напоказ страдания же ради». В финальный текст этот пассаж не вошел, но кому он адресован, сомнений не вызывает.

_________________

**Нелюбовь Конрада к империям, разделившим его родину, перекинулась и на языки этих империй. С трех до десяти лет он жил в России, потом учил немецкий в краковской гимназии, но утверждал, что не знает ни слова ни

Чем яростней Конрад открещивался от русского влияния, тем очевидней это влияние становилось. В 1907 году он публикует роман «Секретный агент»: анархист Верлок на деньги иностранного государства (предположительно, России) планирует подорвать Гринвичскую обсерваторию — символ западного прогресса. (Интерес России в том, чтобы под давлением общественности Британия и Европа перестали укрывать у себя революционеров.) А в 1911 году выпускает роман «На взгляд Запада», в котором коллизия «Преступления и наказания» помещена в мир «Бесов». Главный герой Разумов предает своего сокурсника — бомбиста Халдина и, став сексотом охранки, прибывает в логово революционеров в Женеву. Однако любовь к сестре Халдина, а также беспринципность и мелочность вожаков, заставляет его все переосмыслить: он раскрывает карты и сообщает революционерам о своем предательстве. «На взгляд Запада» — это Достоевский наоборот, где вместо богоискательства и духовного перерождения — подробный психологический разбор мотивов, вместо сопереживания — ироничная отстраненность, вместо замутненных светлыми слезами надежды глаз — поджатые губы и твердый взгляд в неизбежное. Про параллели и заимствования Конрада у Достоевского написаны тома, а его идиосинкразия в отношении Федора Михайловича породила целое направление, получившее название «русской революции» в конрадоведении. Очевидно, что оба автора бурили человеческую породу в одном направлении, но пользовались принципиально разными орудиями: двигатель прозы Достоевского — непостижимого диапазона душевные метания героев плюс ирония божественного замысла — работает на озарениях, переданных предельно понятным, почти разговорным языком; напротив, герой Конрада, сталкиваясь со стихией (будь то тайфун, безумие или молва), делает что должно, а потом уже приходит к нередко парадоксальным, но всегда артикулированным умозаключениям, запечатленным в многословных, неоднозначных пассажах. Один живет в иррациональном, но ясном мире религиозных откровений, другой в неизведанном, смутном, но лишенном всякой мистики мире человеческой морали. Укорененный в родном языке литератор, пропустивший через себя весь спектр (слева направо) русской мысли, Достоевский обеими ногами упирался в родной ему мир и до сих пор остается эмблемой загадочной русской души. Человек, который всю жизнь произвольно выстраивал свои профессиональные и культурные идентичности по самым неочевидным траекториям, английский писатель, к которому англичане прислушивались, чтобы понять, Конрад стоял «на почве той удивительной общности, что схожими надеждами и страхами объединяет всех живущих на этой земле». Свою литературную дуэль с Федором Михайловичем Конрад проиграл: вера Достоевского помогала ему бесстрашно заглядывать в свое персональное сердце тьмы, а вот Конрада работа над русской темой заставила разглядеть в себе то самое бессознательное и хтоническое, чего он бежал всю жизнь. Дописав роман, Конрад на несколько недель слег с сильнейшим нервным истощением, бредил, говорил со своими героями по-польски, читал погребальные молитвы. К России в своем творчестве он больше не возвращался.

Февральская революция, которая вызвала в либеральной среде по обе стороны Атлантики чуть не ликование, оставила Конрада равнодушным. Американскому адвокату Джону Куинну, скупавшему его автографы, Конрад пишет: «Простите, но восторгов по поводу русской революции я не испытываю, увольте. Революцию можно обстряпать за двадцать четыре часа, а вот природу этой страны изменить за сутки не удастся. Россия всегда была ненадежным союзником — таким и остается… Львов, Милюков и компания настолько неспособны кого-либо подавить, что сами того и гляди окажутся на виселице. Сейчас там нет вообще никакого правительства. Экспертов по организации процессов, которых вы намерены послать в Россию (так, во всяком случае, пишут газеты) ждет нечто поразительное и обескураживающее. Это как выбросить человека за борт, чтоб он организовал морские волны». Разумеется, Конрад презирал ленинских «фигляров» и аплодировал «чуду на Висле» — поражению Красной армии в

В России на злопыхательства Конрада реагировали закономерно — никак. И «Тайный агент», и «На взгляд Запада» были переведены практически сразу по выходу — в 1908 и 1912 году соответственно — и даже имели определенный успех, тем более что в событиях и героях последнего романа легко угадывались перипетии и персонажи недавней русской истории. «На взгляд Запада» считался первой серьезной попыткой осмысления русской революции извне, и каким бы критическим оно ни было, речь там идет об условных народниках и эсерах, поэтому и в большевистской России антагонизма по отношению к Конраду поначалу не наблюдалось, а интерес читающей публики, напротив, возрос. Корней Чуковский, ведавший отделом английской прозы в издательстве «Всемирная литература», отредактировал перевод и написал вступление к «Избранным сочинениям», вышедшим среди первых томов задуманной Горьким грандиозной библиотеки; частные и государственные издательства ежегодно публиковали его произведения. Больше других для популяризации Конрада сделали поэт и литературный критик Евгений Ланн и его жена Александра Кривцова, в переводе которых современный читатель и знает Конрада. В 1924 году Ланн задумал выпустить десятитомное собрание сочинений в издательстве «Земля и фабрика» и до начала 1930-х успел выпустить половину.

Двадцать пять самых суровых лет про Конрада в России не вспоминали, и первая крупная публикация прошла уже в разгар «оттепели» — двухтомник избранных произведений, переведенных Кривцовой и Ланном, издали в 1959 году, и вещи из него до сих пор перепечатываются в разных комбинациях. Лишь в 2012 году в совместном проекте издательств «Наука» и «Ладомир» вышел ограниченным тиражом новый, третий по счету перевод «Тайного агента» и «На взгляд Запада», выполненный А. Антипенко.

Приступая к работе над малой прозой Конрада, мы ставили перед собой задачи познакомить читателя с неиздававшимися по-русски произведениями классика, с его весьма критическим, но оттого не менее интересным взглядом на роль нашей страны в истории***, актуализировать наследие Конрада, сделать его голос в русской культуре чуть более отчетливым. Ведь, следуя конрадовскому афоризму: «Подлинная жизнь человека — это то, что посвящено ему в мыслях других людей…»

____________________

***Помимо биографии, тема России затронута в рассказе «Князь Роман» — манифесте польского идеалистического патриотизма.