Фритьоф Беньямин Шенк: «Железная дорога принесла не только порядок в провинцию, но и хаос в центр страны»

Немецкий историк, профессор Базельского университета Фритьоф Беньямин Шенк рассказал Syg.ma об открытиях, совершенных им в процессе написания книги «Поезд в современность. Мобильность и социальное пространство России в век железных дорог», вышедшей минувшей зимой в издательстве «Новое литературное обозрение» (серия «Studia europaea»).

Мой интерес к истории географической мобильности и к изменению пространственного восприятия в России в век железных дорог в меньшей степени идет от увлечения историей железных дорог и в большей степени от многолетнего изучения пространственных дискурсов и истории когнитивных (или ментальных) карт в новейшей европейской истории. Мой исследовательский проект, результаты которого представлены в книге «Поезд в современность», начался с изучения процессов присвоения и восприятия пространства в новейшей российской истории. Я задался вопросом: как изменялись пространственные дискурсы и модели пространственного восприятия в России на фоне растущей географической мобильности в эпоху модерна?

Сделав обзор исследовательской литературы, я убедился, что существует множество книг по истории железных дорог в Российской империи. Однако они посвящены в основном экономической роли нового транспортного средства, роли железных дорог в индустриализации страны, истории участия железнодорожных рабочих в революционном движении и истории некоторых знаменитых железных дорог, как, например, «Великого сибирского пути». Но тот факт, что поезда не только перевозили зерно, уголь и руду, но и буквально приводили в движение народ многонациональной империи, еще не находился в центре российских и зарубежных исследований. В отличие от крупных писателей позднего XIX века, таких как Лев Толстой, Федор Достоевский, Антон Чехов или Иван Бунин, историки практически не интересовались социокультурной трансформацией, начавшейся в результате строительства и использования железных дорог в царской империи.

Работы, представляющие «классическую историю» российских железных дорог, оценивали технический прогресс, пространственную интеграцию и модернизацию по большей части положительно. Согласно большинству традиционных железнодорожных нарративов, с помощью чугунки Россия сплотилась территориально, сделала скачок в промышленный век и уменьшила отставание от более развитого «Запада».

В своей книге мне хотелось подвергнуть критическому анализу эти традиционные нарративы истории железной дороги. Я не разделяю всецело положительного взгляда на модернизм или модернистские общества, который знаком нам по классической модернизационной теории. Опираясь, в том числе, на работы Зигмунта Баумана, я стараюсь обращать внимание на противоречия и амбивалентность социальных и культурных трансформаций, происходивших в век технического модерна.

Кроме того, мне было важно показать Россию XIX века не столько в образе «отсталой страны», которая, с транснациональной точки зрения, демонстрирует «дефицит» исторического развития по сравнению с якобы прогрессивным Западом, сколько в диахронной перспективе, то есть в свете тех социальных и культурных изменений, которые произошли в стране после того, как начались строительство и эксплуатация железных дорог.

Исходный теоретический пункт моего наблюдения — понятие «социального пространства», разработанное в первую очередь теоретиками в области пространственной социологии, в частности Анри Лефевром. Я рассматриваю пространство не как внеисторическую данность, декорацию, на фоне которой разыгрывается «история». Скорее пространство понимается мной как результат сложных социальных процессов восприятия, присвоения и регулирования, способствовавших производству социальных пространств с разнообразной структурой. По известному выражению немецкого географа и историка Ганса Дитриха Шульца, «пространства не существуют сами по себе, они производятся».

В книге поставлен вопрос о том, как изобретение, строительство и эксплуатация железных дорог повлияли на трансформацию и формирование новой конфигурации социальных пространств в царской империи. Меня интересовало не только географическое пространство, то есть Российская империя во всей ее территориальной протяженности, но и анализ конкретных локусов и мест, как, например, купе поезда или расположение залов и помещений на вокзалах. Такой угол зрения позволил проследить изменения социальных пространств в России в век железных дорог как на макро-, так и на микроуровне.

Книга, вышедшая в 2014 году на немецком языке и в декабре прошлого года на русском, представляет собой результат многолетней работы в многочисленных библиотеках и архивах России и других стран. Источниковую базу составляют письменные документы, иллюстрации, путевые записки, статистика, дебаты экспертов-железнодорожников, полицейские протоколы, жалобы пассажиров поездов, архитектурные чертежи, путеводители, географические железнодорожные карты и многое другое.

В четырех главах книги интересующая меня тема рассматривается с разных точек зрения. В первой главе я анализирую соперничающие друг с другом представления о географическом пространстве в русском железнодорожном дискурсе, начиная со второй половины 1820-х годов. В фокусе моего внимания находится вопрос, какие представления о пространстве России вырабатывали транспортные проектировщики, экономисты и военные в ходе политических дебатов о строительстве новых железнодорожных линий и как конкретно эти представления повлияли на развитие сети железных дорог в Российской империи. Вторая глава посвящена изменению ландшафта и ландашфтных образов в результате строительства железных дорог. Здесь анализируются репрезентации нового дорожного пространства в таких жанрах, как путеводитель, дорожная карта и железнодорожное расписание. Одна из подглав посвящена организации социальных пространств на вокзалах и в поездах.

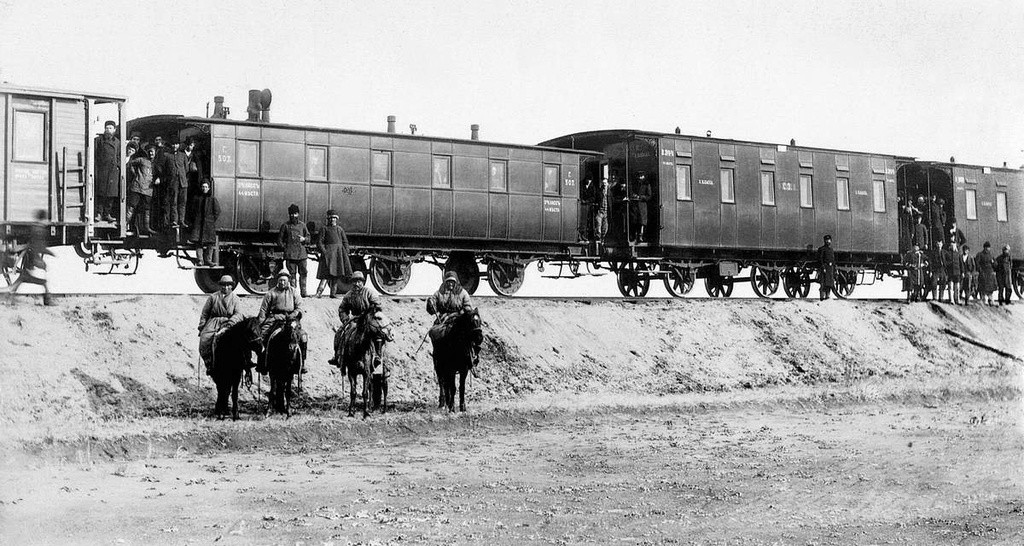

В третьей главе речь идет об изменении пространственного восприятия в век ускорения и повышенной географической мобильности. С одной стороны, меня интересует, какие именно социальные группы пользовались преимуществами ускоренного движения и новой мобильности и как они друг друга воспринимали. С другой стороны, на примере двух кейсов я рассматриваю, как изменилось восприятие западных губерний и восприятие Сибири у пассажиров поездов во второй половине XIX века. Четвертая глава носит название «Рельсы власти». В ней железная дорога показана как пространство, за которое борются правящая власть, повстанцы и революционные и террористические группы. В то же время железная дорога рассматривается как плацдарм для современных войн.

В заключение я хотел бы представить некоторые находки, которые мне удалось обнаружить в результате долгого путешествия по истории железных дорог в поздней царской империи.

Во-первых, я нашел крайне любопытные источники, которые, с моей точки зрения, до сих пор не привлекали достаточного внимания ученых и представляют большой потенциал для дальнейших исследований и диссертационных работ. В частности, это документы Императорского русского технического общества, жалобы пассажиров в архиве Министерства путей сообщения, ежедневные протоколы чиновников железнодорожной жандармерии и новый для изучаемого времени жанр путеводителя для пассажиров поездов.

Во-вторых, я получил более ясное представление о том, какое влияние оказало транспортно-техническое освоение России на дискурсы, касавшиеся степени ментальной интеграции и консолидированности империи. Если в одних путешественниках личное переживание протяженности страны и единообразно функционирующая техническая система железной дороги вызывали гордость за величие империи, то другие чувствовали отчуждение, сталкиваясь с многочисленными этническими и культурными границами в собственной стране.

Неожиданным для меня было и наблюдение, согласно которому Александр II намного активнее пользовался железными дорогами для путешествий внутри империи и намного сильнее воспринимал их как площадку для демонстрации своей власти, чем это делали оба последних царя, Александр III и Николай II. Это значит, что парадоксальным образом усиливающееся освоение страны вело не к уменьшению, а к увеличению пространственной дистанции между монархом и народом. Этот феномен, видимо, непосредственно связан с новыми источниками опасности для жизни царя в эпоху технического модерна — в частности, с терактами и крушениями поездов.

Показательно, например, что 17 октября 1905 года Николай II подписал так называемый Октябрьский манифест и в тот же день сделал запись в своем дневнике, в которой просил Господа вновь отвести беду от Российской империи, имея в виду другую дату — 17 октября 1888 года. В тот день, как известно, Александр III со всей семьей, включая цесаревича, «чудом» остались живы во время крушения поезда в Борках, недалеко от Харькова.

Железная дорога, согласно одному из тезисов данной книги, решительно отправила Россию XIX века в эпоху модерна. Однако это время явно отличалось от тех ярких идеализированных образов будущей России, которые рисовали визионеры ранней железнодорожной эпохи. Последние мечтали об упорядоченном мире, где железная дорога цивилизует людей и превратит всех в пассажиров «первого класса». Однако железная дорога принесла не только порядок в провинцию, но и хаос в центр страны. Об этих амбивалентных социальных, культурных и политических последствиях поездки России в современность и рассказывает моя книга, которая, надеюсь, обретет значительное число (критических) русскоязычных читателей.

Шенк, Ф.Б. Поезд в современность. Мобильность и социальное пространство России в век железных дорог / Фритьоф Беньямин Шенк; авторизованный пер. с нем. М. Лавринович; науч. ред. перевода М. Лавринович. — М.: Новое литературное обозрение, 2016.