Три письма Александра Пятигорского об истории

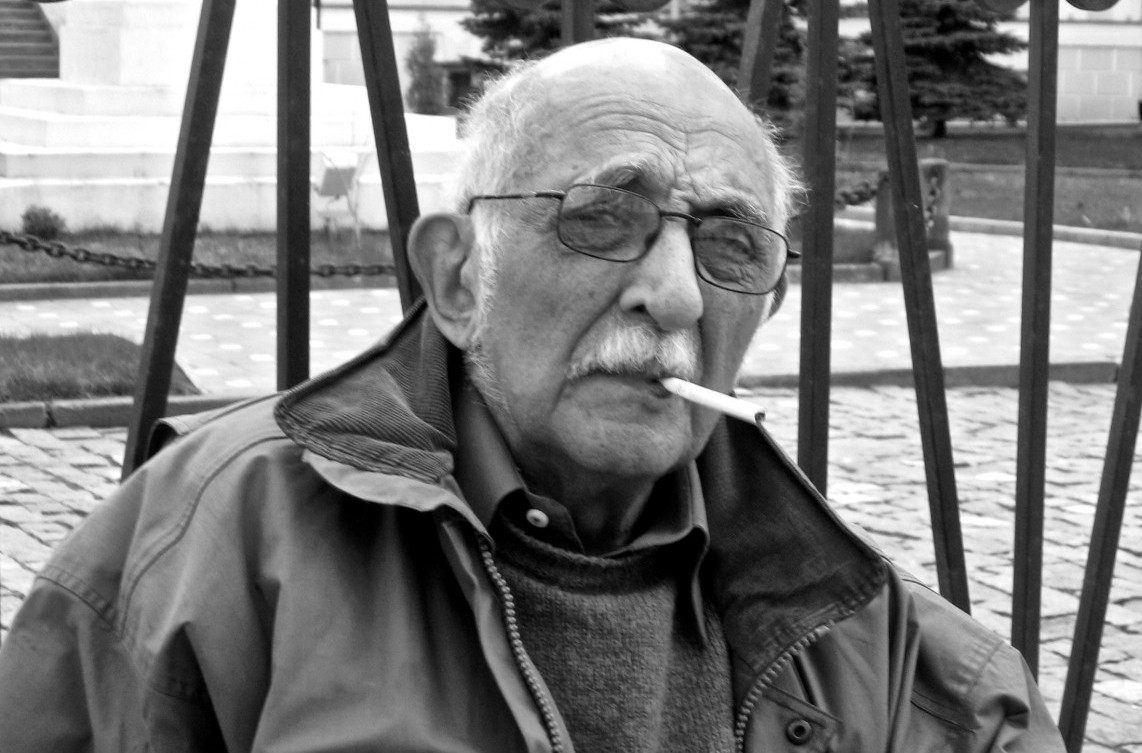

На этой неделе из печати вышел 103-й номер журнала «Неприкосновенный запас». Среди включенных в него публикаций — письма Александра Пятигорского, написанные в середине 1990-х годов, адресованные историку и эссеисту Кириллу Кобрину. К этом тексту, представляющему свежий выпуск «НЗ», мы добавляем видеозапись из архива издательства «НЛО», запечатлевшую Александра Моисеевича на XII Банных чтениях.

Ниже публикуются три письма, адресованные автору этих строк философом и востоковедом Александром Моисеевичем Пятигорским (1929–2009). Период, охватывающий наш эпистолярий (за исключением нескольких более поздних мелких записок личного свойства), длился чуть больше полутора лет — с начала 1994-го по август 1995-го. Поводом для первого письма Пятигорского послужило мое послание, где выражалось восхищение его (доступными в то время в России) текстами. Также в тот конверт я вложил свое эссе «Попытка интерпретации»[1]; в нем действительно предпринималась попытка интерпретировать тогдашние взгляды Пятигорского на историю. Собственно, «история» и стала главной темой нашего знакомства (и, надеюсь, дружбы), которое длилось пятнадцать с лишним лет — сначала заочное, а со встречи в Лондоне в декабре 1994-го и очное. Не будучи философом, я не мог обсуждать с Пятигорским чисто философские темы, ограничиваясь скорее «историей идей», «интеллектуальной историей», к которым он, как мне кажется, относился довольно подозрительно. А о чем еще дискутировать? Политику, если о ней серьезно говорить, можно обсуждать либо в исторической перспективе (что мы и делали многократно), либо в моральной (чего решительно никогда не случалось). Интересно было поговорить о религиях, но мои познания в исламе — и особенно индуизме и буддизме — оказались слишком слабы, чтобы поддерживать разговор; лишь значительно позже, в ходе работы над русской версией «Семинаров по буддийской философии» Пятигорского[2] — и после завершения этого нелегкого труда — я смог, хотя бы примитивно, дискутировать на некоторые из данных тем. Да, была еще область знания, которую Пятигорский обожал: тайные общества и мистические ритуалы; мы действительно воздали ей должное, а в конце 1990-х я написал рецензию на его книгу о масонах[3].

Но тема истории была главной. Собственно, начало нашего знакомства и прошло под знаком разговоров об истории. Так вышло, что каждое из нижеследующих писем Пятигорского крутится вокруг моих эссе того времени, — но это вовсе не значит, что сейчас я непрямым образом пытаюсь обратить внимание публики на собственные забытые тексты. В мысли Пятигорского они сыграли роль второстепенную — всего лишь повод, ничего больше. Все хвалы по поводу этих сочинений — чистая любезность, а уж любезным Александр Моисеевич быть умел. Важно другое: перед нами Пятигорский одного из самых интересных его периодов. Именно в это время он сочиняет наиболее «исторический» из своих романов «Вспомнишь странного человека…» («деловая» часть переписки касается как раз публикации частей этого романа в альманахе «Urbi»[4], который я издавал в те годы вместе с Алексеем Пуриным и Владимиром Садовским), завершает на английском уже упомянутую книгу о масонах и — на английском же — книгу лекций «Мифологические размышления»[5]. Начало и середина 1990-х — период, наиболее критический и радикальный в его взглядах на историю и на культуру, понимаемую в традиции русской и советской интеллигенции. В перестроечной и ранней постсоветской России взахлеб читали «пропущенную» литературу, историографию, философию, а Пятигорский предупреждал, что это еще одна — пусть и якобы возвышенная — разновидность немыслия, что следует не «предаваться ностальгии и знакомить благодарных соотечественников с новинками западной литературы», а стараться делать свое здесь и сейчас, понимая, что именно ты делаешь это — и именно здесь и сейчас. Впрочем, была и противоположная тенденция — истерического, романтического, эскапистского отрицания русской интеллигентской культуры, которой автор этих строк, увы, воздал должное (и многие другие тоже). Потому то, что здесь пишет Пятигорский, сегодня особенно полезно для социального историка и историка культуры 1980—1990-х; важно вытащить из забвения эту его мысль. И, конечно, перечитывая эти письма, поражаешься — уж простит меня читатель за банальность, — насколько точно Пятигорский видел слабые стороны интеллигентского сознания. В наши дни многие из этих сторон, да еще цинично и бездарно имитированные, стали деталями идеологического обихода российской власти («А не грядет ли эра “культурного консерватизма”? Этого только нам (вам) недоставало!» — пишет Пятигорский в апреле 1994 года).

Еще один любопытный потаенный сюжет в этом кратком эпистолярии — технологический. Перед нами эпоха до широкого распространения электронной почты; впрочем, Александр Моисеевич так и не перешел на компьютер. Письма, которые «Неприкосновенный запас» сейчас публикует, я набрал с рукописных листочков. Это дает возможность по-иному перечитать текст — получается даже какой-то ритуал, нечто вроде мистической практики, объединяющей две технологические эры. Позволю себе только одно наблюдение: на экране лэптопа эти письма кажутся довольно короткими, в то время как тогда, двадцать лет назад, получив весьма материальные туго набитые конверты с профилем Елизаветы II в правом углу, можно было радоваться их немалому объему.

Наконец, два слова о личных обстоятельствах. Знакомство наше состоялось по почте, потом продолжилось по телефону и по почте[6], в декабре 1994-го, как я уже говорил, оно стало очным, после чего последовало одно большое письмо, дюжина телефонных разговоров, встречи в Венеции в 1997-м, Звартове в 2002-м, опять долгие телефонные разговоры, ставшие еженедельным ритуалом, наконец, частые встречи в последние годы жизни Пятигорского, его приезд ко мне в Прагу, работа над русскими версиями двух его книг, редактирование еще одной, мои визиты в Лондон для участия в придуманном им «философском классе». Все это было исключительно важно для меня, однако я очень жалею, что компьютеры, Интернет, лоукостеры и революционное удешевление международных телефонных звонков привели к тому, что у меня остались только эти три письма Пятигорского. [Кирилл Кобрин]

11 сентября 2015 года

Редакторы «НЗ» Кирилл Кобрин и Илья Калинин рассказывают об Александре Пятигорском в книжном магазине «Порядок слов» (цикл «Словарный запас», 24 октября 2015 года)

ПИСЬМО 1

28.01.1994

Дорогой Кирилл!

Большое спасибо за письмо и еще большее — за эссе[7]. (Кстати, где Вы собираетесь его напечатать?) Мне кажется, что все, что Вы в нем написали, в той или иной степени — о Романе. Не моем, а некоем романе 20-го в. вообще. Все мои соображения — романические по преимуществу, то есть принадлежат не мне, а герою какого-то романа, который «оказывается» мною (но не наоборот, заметьте!). Ошибка Т. Манна (которого вообще не очень люблю) в том, что Ницше у него — человеческий прототип для его романа «Доктор Фаустус», в то время как тот давно уже стал (да и всегда был) типичным героем своего собственного романа (20-го в., конечно). Ведь из старшего поколения уже Пруст точно знал, что его герои — уже фигурировали в прежнем, хотя и ненаписанном романе его памяти.

«Великая тройка» (Пруст, Кафка и Джойс) произвела Роман Сознания, с'имитировать который оказывается почти невозможным. Этот Роман практически заменяет философию, заниматься которой в настоящем ее виде (точнее, в той прошлой ее форме, которая осталась до настоящего времени) — решительно невозможно.

Но об этом потом, когда, Бог даст, встретимся. Скажу только, что Ваш (и Ницше) «метафизический часовой»[8] не может быть философом, ибо он — сама философия. Ну, перефразируя Р. Якобсона (о Набокове), как слон не может читать лекции о зоологии слонов.

Теперь одна мелочь в Вашем эссе, которая для меня (т.е. для романа[9]) имеет значение: очень Вас прошу, никогда не называйте Михаила Ивановича по фамилии, он — Михаил Иванович, а не Терещенко.

Посылаю Вам те страницы, о которых Вы просили, + еще несколько страниц, в которых я сделал незначительные исправления. И еще одно: очень Вас прошу выслать мне одну корректуру для последних исправлений — с ней, клянусь, задержки не будет.

Пишите и звоните по адресу (телефону, факсу и т.д.) в верхнем правом углу страницы. Еще раз, очень Вам благодарен.

Ваш А. Пятигорский

ПИСЬМО 2

27.05.1994

Дорогой Кирилл!

Позавчера получил Ваш пакет и сегодня (я надеюсь) высылать выправленный текст с этим письмом. Я — очень плохой правщик, так что, сделайте милость, прочтите еще раз, до черта моих и машинистки опечаток.

Ваша «Необходимость театра»[11] — великолепный пример негативной рефлексии, то есть критики русского типа (или образа) самосознания. Но, заметьте, негативная рефлексия возможна только над

Не то что Пастернак, а сама моя родная тартуско-московская школа семиотики — не могла рефлексировать. А то, что не может рефлексировать, приглашает к рефлексии, и всегда негативной.

Вчера я дал Ваше эссе почитать одному молодому русскому человеку, живущему в Лондоне. Прочтя, он с обидой сказал: «Здорово написано, но за что ваш Кобрин так авторитарно е**т Россию?» Его обида мне понятна. То, что сейчас разрешается покойному Розанову (и что далеко не всегда сходило ему с рук при жизни), не может разрешаться живому (я надеюсь!) Кобрину. Реакция русского юноши на Вас — тоже рефлекс имперской культуры. Как (возможно, Вы об этом уже прочли) и реакция московского общественного мнения на Гришу Амелина[12], которого уж дважды в печати назвали «говном» и трижды «говнюком» за неуважение к старшим. Но это все — внешнее.

Феноменология русской (и Вашей, и моей) ситуации совсем иная. А именно. Рефлексируя, мы (Вы, я) можем (т.е. в состоянии) думать о себе и о своем думанье (говорении, писании и т.д.) как симптомах нашей (т.е. русской) культуры. А думая о Борхесе — не можем считать его симптомом его культуры. Почему? Оттого ли, что его культура (аргентинская? британская?) — другая, или оттого, что он сам другой? А мы с Вами (Пастернаком, Пушкиным, Шкловским и т.д.), такие, какие мы есть, тоже отчего, от нашей культуры или от нас самих? От ответа на этот вопрос будет зависеть внешняя оценка Вашего эссе: если дело в культуре, что у нас она такая, что, чтобы мы о ней ни думали, мы — ее производное, ее симптомы, а вот Борхес — нет, у него культура «разрешает» ему не быть ее симптомом. И если это так, то, возвращаясь к последним словам Вашего эссе, надежды нет никакой[13], имитация и

Вот пока, то есть до гипотетического личного разговора, и все.

Мелкой правки — до черта. Хотя добавлений и серьезных исправлений — ни одного. Еще раз очень прошу — проследите, чтобы все было перенесено.

Ваш А. Пятигорский

А.П.

ПИСЬМО 3

11.08.1995

Дорогой Кирилл!

Я рад, что у Вас есть секретарша, которая стоит на шухере, хотя секретарша, даже если не подумать «очень хорошего», — это тоже еще не конец[15]. С выводом (и концом) Вашей статьи — совершенно не согласен[16]. То есть он «наблюдательно» может быть и правильным, но феноменологически — совсем не «держится». Точнее, завершая «историю» и «роман», Вы совершаете еще одну попытку устранить двусмысленность сознательного человеческого существования, заменяя историческую метафору постисторической.

И вообще, мне кажется, что ошибка всех почти критиков «исторического», от Сэра Карла[17] через Фуко до Вас, в том, что они слишком серьезно (все равно, положительно или отрицательно) относятся к идее «исторической реальности».

Давайте договоримся сначала, что никакой другой реальности нет — ведь это наше восприятие делает ее исторической, — да и эта является не более, чем философской условностью. Ваша предыдущая мысль, что «история» и «контекст» исключают друг друга[18], мне очень нравится именно тем, что она сохраняет двусмысленность, о которой цитируемые Вами авторы и не подозревают. А не проще ли будет условиться, что «историческое» — только один их 2-х (3-х, 4-х) смыслов «того, о чем говорится»? — Говорится! Кем? — и тут уж мы опять в плену собственного исторического высокомерия. Ведь «деперсонализация», как и «де-авторизация» истории, — и это уже не раз бывало в истории. Как, скажем, в древней Индии, где кто что делал (делал, говорил, позже, гораздо позже, писал) не имело никакого значения; важно было только, что он делал, думал и т.д.

Когда покойный Сэр Карл говорит (я настаиваю на «презенте»!), что «историзм вреден исторически (!)», то он говорит эту чушь не потому, что он глупый австро-германский еврей, а потому, что он в этот историзм верит как в историческую реальность (как Витгенштейн «верил» в реальность своей биографии). В то же время ни тот ни другой никогда бы не поверили в условность своих высказываний об условном характере «научного». Что поделаешь, время такое кретинское было. Каждый — выражаясь Вашими словами, — живя в контексте и ругая историю, не был в силах признать, что живет в контексте, а историю ругает как «дурную причину» неудавшегося настоящего (Ха-ха!). Хватит.

Надеюсь

Ваш всегда

А. Пятигорский

А.П.

Подготовка текста и примечания Кирилла Кобрина

Из архива издательства «НЛО»: выступление Александра Пятигорского, посвященное судьбе историзма, на XII Банных чтениях (Москва, 2004 год) ― конференции журнала «Новое литературное обозрение»

***

Рекомендуем читать:

Александр Пятигорский. Кто боится вольных каменщиков? Феномен масонства (НЛО, 2009)

Александр Пятигорский. Философская проза. Т. I: Философия одного переулка (НЛО, 2011)

Александр Пятигорский. Философская проза. Т. II: Вспомнишь странного человека… (НЛО, 2013)

Александр Пятигорский. Философская проза. Т. III: Древний Человек в Городе (НЛО, 2014)

Неприкосновенный запас, № 76 (2/2011), раздел «Философ как форма мышления: Александр Пятигорский»

Свободный философ Пятигорский, в 2-х томах (Издательство Ивана Лимбаха, 2015)

Примечания

[1] Текст опубликован в седьмом номере журнала «Октябрь» за 1994 год, книжная публикация: Кобрин К. Профили и ситуации. СПб.: Атос, 1997. С. 55—61.

[2] Пятигорский А. Введение в изучение буддийской философии. М.: Новое литературное обозрение, 2007.

[3] Piatigorsky A. Who’s Afraid of Freemasons? The Phenomenon of Freemasonry. London: The Harvill Press, 1997; рецензия: Кобрин К. Почти все боятся вольных каменщиков / Он же. Описания и рассуждения. М.: Дом интеллектуальной книги, 2000. С. 57—67.

[4] Пятигорский А. Вспомнишь странного человека… // Urbi. 1995. Вып. 5. С. 7—38. Отдельным изданием роман вышел в издательстве «Новое литературное обозрение»; последняя публикация — с подробнейшими комментариями Людмилы Пятигорской — в составе собрания сочинений Пятигорского в том же издательстве: Он же. Философская проза. Т. II: Вспомнишь странного человека… М.: Новое литературное обозрение, 2013.

[5] Piatigorsky A. Mythological Deliberations. Lectures on the Phenomenology of Myth. London: School of Oriental and African Studies, University of London, 1993. Рус. перев. Павла Леона под редакцией Юрия Сенокосова: Пятигорский А.М. Мифологические размышления. Лекции по феноменологии мифа. М.: Языки русской культуры, 1996.

[6] Для жителей постсоветской России — особенно обитавших, как я, в провинции и обладавших весьма скудными средствами, — то были нелегкие времена для международных коммуникаций. Стоимость письма за границу соответствовала в середине 1990-х месячному заработку ассистента университета, о международном звонке и говорить не приходится. Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность Сергею Латышеву, ныне, увы, уже покойному, который в те годы предоставлял свой служебный телефон для переговоров между Нижним Новгородом и Лондоном о философии истории Льва Толстого.

[7] См. сн. 1.

[8] Имеется в виду знаменитая фраза Фридриха Ницше «метафизическое честолюбие часового на оставленной позиции».

[9] «Вспомнишь странного человека…»

[10] Университетский одногруппник автора эссе, с которым в 1980-е обсуждались некоторые из затронутых в этом тексте вопросов.

[11] На самом деле «Неизбежность театра». Текст опубликован в четвертом номере журнала «Октябрь» за 1996 год, книжная публикация: Кобрин К. Профили и ситуации. С. 126—134.

[12] Григорий Амелин — филолог, историк культуры, составитель и редактор книги: Пятигорский А. Избранные труды. М.: Языки русской культуры, 1996. Общий знакомый обоих корреспондентов. В 1994 году опубликовал в «Независимой газете» памфлет «Жить не по Солженицыну», вызвавший скандал и обвинения автора в грубости и даже хамстве. Особенное возмущение вызвал следующий пассаж: «С голливудской бородой и начищенной до немыслимого блеска совестью, он является в Россию, как Первомай, и, как он же, безбожно устаревший. А кому он, в сущности, нужен? Да никому… Нафталину ему, нафталину! И на покой».

[13] «Неизбежность театра» заканчивается цитатой из рассказа Борхеса «Тлён, Укбар, Орбис Терциус», где содержится известная классификация предметов в вымышленной стране Тлён. Последней в этой классификации следуют разновидность под названием «ур»: «предмет, произведенный внушением, объект, извлеченный из небытия надеждой». Финал эссе звучит так: «Вот, вот — надеждой».

[14] Имеется в виду финал стихотворения Бориса Пастернака «Вакханалия»: «Прошло ночное торжество. / Забыты шутки и проделки. / На кухне вымыты тарелки. / Никто не помнит ничего».

[15] Третье письмо Александра Пятигорского содержит несколько реалий и мелких сюжетов, сегодня уже навсегда затерявшихся в прошлом. В частности, представляется совершенно невозможным восстановить смысл этой реплики о секретарше. Никакой секретарши у адресата этого письма никогда не было, конечно. На кафедре всеобщей истории Нижегородского педагогического университета, где он тогда работал, секретарша была — но эта почтенная дама «на шухере» не стояла, естественно.

[16] Эссе, о котором идет речь, не сохранилось и никогда не было напечатано. Речь в нем шла о еще модном в те годы «новом историзме» и о практике разборки историографического нарратива на элементарные составляющие, в процессе чего авторы этой (и некоторых других) концепций указывали на его полное сходство с нарративом романным. Пятигорскому такой подход был, естественно, совершенно чужд, а дилетантские рассуждения адресата на подобные темы вызвали вполне законное раздражение, отраженное в этом письме.

[17] Умерший за год до этого письма философ и социолог Карл Поппер (1902—1994).

[18] Имеется в виду различение между «историей» и «контекстом», сделанное в эссе «Попытка интерпретации».

[19] В своем предыдущем письме я изложил автору романа «Вспомнишь странного человека…» собственные гипотезы по поводу принадлежности некоторых его персонажей к разнообразным тайным обществам.

[20] Самая большая загадка этого письма. При чем здесь перно — сказать сложно. Можно лишь констатировать, что в магазинах Нижнего Новгорода в 1995 году этот напиток не продавали. Но ни Пятигорский, ни его адресат перно не жаловали. Так что истинный смысл иронического постскриптума к этому посланию сегодня уже невозможно реконструировать.