Пиетизм и его влияние на гражданское общество стран Северной Европы

Пиетизм — течение, возникшее внутри немецкого лютеранства в XVII в., которое было сосредоточено на углублении молитвенной жизни христиан и на их личном благочестии. В центре внимания пиетизма — идея покаяния и «нового рождения» (или «рождения свыше) — человек не просто сожалеет о конкретном поступке, а с ним происходит коренной переворот, он полностью меняет жизнь в результате действия благодати. Организационно пиетизм представлял собой конгломерат малых домашних групп (конвектикулов), где люди вместе читали Библию и делились опытом своего покаяния.

Практически с самого начала пиетизм стал не только мистическим, но и общественным движением, возрождающим импульс ранней Реформации: подлинное покаяние проявляется в том числе и в отречении от своего эгоизма и активном, деятельном, практическом служении людям. Из Германии пиетизм в

В первой половине XVIII в. пасторы-пиетисты Йоун Торкельссон и Людвиг Харбо стали активно проповедовать в Исландии по поручению датского церковного начальства (в те времена Исландия входила в Данию). Их деятельность была направлена на образование и просвещение: по их настоянию в 1744 г. до 14 лет (возраст конфирмации) все дети должны были научиться читать. Пасторы обязаны были два раза в год обходить все семьи в приходе и проверять, все ли умеют читать. Если ребенок читать не умел, то пастор был обязан обязать отца либо обучить ребенка самому, либо нанять преподавателя. Если отец упорствовал — ребенка забирали из семьи. Всем семьям было также предписано каждый вечер (точнее, ближе к ночи) зимой и каждое воскресенье летом читать вслух небольшую церковную службу, написанное на литературном исландском языке. Помимо всего прочего, это был способ научить людей литературному языку .

Школ было мало — дети в основном учились на дому. Пиетистами была создана сеть школ, прежде всего для низших слоев общества, и эти школы были настолько успешны, что вызвали интерес к официальной церкви у исландцев, принявших Реформацию под сильным иноземным давлением и в целом равнодушных к религии. В школьном образовании приветствовалось чтение религиозной литературы и осуждались саги и народные баллады. Еще одна специфика пиетистских школ — там много внимания уделялось тому, чтобы научить детей формулировать и отстаивать свое мнение и понимание .

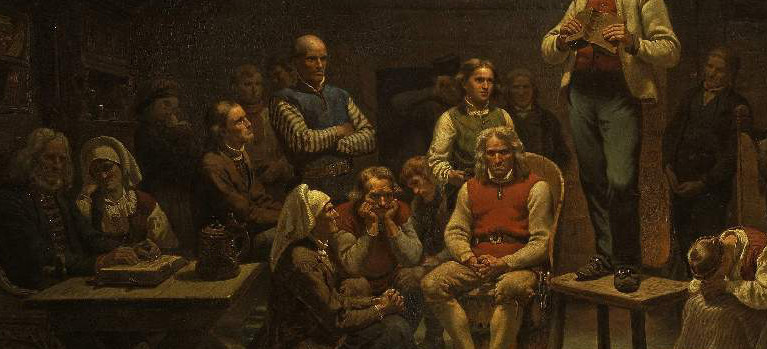

Еще в одной тогдашней провинции Дании, Норвегии, пиетизм был связан с

Несмотря на преследования со стороны властей и официальных представителей церкви (с 1741 г. были запрещены любые собрания без официального разрешения священника), Хауге продолжал проповедь. При этом хаугеанцы никогда не выходили за пределы церкви и не основывали своей собственной организации. Треть проповедников и учителей, выбранных Хауге, были женщины, чье право на равенство с мужчинами норвежский проповедник отстаивал прежде всего в религиозной сфере.

Проповедь Хауге включала призыв крестьянам, «исконным» норвежцам, объединиться и защитить свои интересы перед «пришельцами» — чиновниками и горожанами, которые отличались, помимо всего прочего, и языком (образованные люди говорили по-датски). Важно отметить, что Хауге был не только проповедником, но и

Зажиточные крестьяне, вдохновленные Хауге, стали организовывать кооперативы (причем, по совету Хауге, не только сельскохозяйственные — открывались бумажные фабрики и лесопилки) и сеть взаимопомощи — маленькие и большие кооперативы, разбросанные по всей стране, поддерживали друг друга финансами и консультациями. Опорными пунктами служили усадьбы зажиточных крестьян-бондов. Бонды были очень влиятельными людьми в Норвегии — именно они отвечали за местную церковь, входили в советы, за ними было решающее слово в делах, касающихся благотворительности.

Ряд хаугеанских кооперативов, вдохновляясь идеалами ранней христианской церкви, делали и свое деловое предприятие общиной: в состав кооперативов входили и семьи работников, включая стариков и инвалидов. Так хаугеанцы постепенно «собирали» крестьянство как субъект гражданского общества.

Хаугеанцы приняли активное участие в революции 1814 г. В 1833 г. в стортинг была избрана большая группа крестьян во главе с хаугеанцем Габриэлем Уэланном. В 1836 г. стортинг под давлением активных хаугеанцев ввел широкое самоуправление — избираемые населением советы и в приходах, и в селах получили почти всю полноту власти. Кроме того, хаугеанство воплощало идеал народа — суровых свободолюбивых людей, слившихся со своей природой — идеал, популярный в тогдашней норвежской патриотической поэзии.

Помимо объединения крестьянства, хаугеанство способствовало началу рабочего движения (поскольку норвежские рабочие были вчерашними крестьянами) .

В Дании пиетистские молитвенные группы были «ячейками» антипомещичьего крестьянского движения первой половины XIX в., которое привело к консолидации крестьянства и к поиску политических методов защиты своих сословных интересов. Однако основное влияние пиетистских идей было в сфере образования. Епископ Николай Грундтвиг, сочетавший пиетистские и просветительские идеи, исходил из того, что необходимо уделять особое внимание внутренней жизни христианина после конфирмации. Живое слово — это таинства и Апостольский символ веры как коллективная практика. Христианство открыто каждой личности, но предполагает взаимодействие между ними. Грундтвиг развивал идею Софии — премудрости Божьей, великой силе, которая объединяет духовное и земное. Для такого соединения необходимо обеспечить гармонию «по горизонтали» — с тем народом, в котором человек живет. «Сначала — человек, а потом христианин». Отправной пункт единения — это народные предания; они должны оживить для людей Слово Божие, поскольку народная культура — это отражение того, как народ понял Божье откровение. Просвещение — то, что должно объединять народ.

Чтобы воплотить свои идеи, Грундтвиг в 1844 г. создал т.н. «народные университеты» — что-то вроде неформальных вечерних школ и

Главный лозунг Грундтвига: «Школа для жизни!». Вся концепция Грундтвига строилась на том, какие знания и умения реально нужны учащимся, взрослым и занятым людям. А традиционные школы, где детям преподавались оторванные от жизни знания, Грундтвиг называл «школами для смерти» . Это не означало исключительно прагматическую направленность школ (так, там изучались литература и история) — речь шла о том, что эти знания должны быть восприняты людьми и служить общему единству.

Эти школы были открыты сначала только для мужчин, с 1861 г. — отдельно для женщин, с 1885 г. — для представителей обоих полов. Эти «народные университеты», наиболее широко распространенные в деревнях, привели к созданию деревенских клубов для молодежи и независимых от государства школ, а также к развитию деревенского кооперативного движения.

В еще одной скандинавской державе, в Швеции, в конце XVIII-первой половине XIX в. проповедовал пастор-пиетист Генрик Шартау (1757-1825). Для него центральным было сохранение церковного порядка и важность фигуры священнослужителя — в этом отношение Шартау и его последователи противостояли т.н. «чтецам» — стихийному мирянскому движению, очень похожему на

Вокруг Шартау собралась группа последователей — шартауанцы, которые впоследствии создали пиетистские ячейки среди шведских рабочих, чья основная деятельность заключалась в проповеди этики труда, защите интересов рабочих, распространению среди них просвещения .

В северной Швеции в первой половине XIX в. работал пастор-пиетист, ботаник и антрополог Ларс Леви Лестадиус (1800-1861), который активно противостоял повальному пьянству населения Лапландии. Лестадиус призывал саамов бороться с «драконом ликером», с помощью которого норвежские и финские торговцы разлагают и народ, и традиционный, близкий к природе и Богу образ жизни. Лестадианские идеи были в основе т.н восстания в Каутокейно в 1852 г. против норвежских властей, которых обвиняли в «норвегизации» и спаивании саамов.

Среди последователей Лестадиуса было много мирян — проповедников и катехизаторов. До сих пор существуют как особое сообщество внутри лютеранских церквей Швеции, Финляндии, Норвегии, активно работая как просветительские организации.

В целом пиетизм можно рассматривать как движение, совмещающее личный мистический опыт, установку на реальные практические плоды покаяния и активные коллективные действия по преображению общества. В странах Северной Европы пиетизм способствовал созданию школ, просветительских организаций, кооперативов, крестьянскому и рабочему движению.

(Подробнее о протестантизме можно почитать здесь).

Доклад был прочитан на конференции «Реформация: человек, церковь, общество» в

Список литературы

1. Ватошек, Нина, Христиане и модернизаторы: «пасторальное Просвещение» в Норвегии. Изобретение нации, Иностранная литература, 2005, 11.

2. Грундтвиг, Николай Фредерик Северин. http://www.pravenc.ru/text/168209.html

3. Даниельсен, Р., История Норвегии. От викингов до наших дней (Москва, Весь Мир, 2003).

4. История Дании. Учебное пособие, под ред. С. Буска и Х. Поульсена (Москва, Весь Мир, 2007).

5. История Норвегии, отв. ред. А.С. Кан (Москва, Наука, 1980).

6. Николай Фредерик Северин Грундтвиг, в Российская педагогическая энциклопедия: В 2 тт. , т. 1 /Гл. ред. В.В. Давыдов (Москва, Большая Российская энциклопедия, 1993), с. 236-237.

7. Йоун Р. Хьяульмарссон, История Исландии (Москва, Весь Мир, 2003).

8. Левичева, Екатерина Николаевна, Религиозная антропология Сёрена Кьеркегора (диссертация кандидата философских наук, Москва, 2006).

9. Лестадианство, Кольская энциклопедия, http://ke.culture.gov-murman.ru/slovnik/?ELEMENT_ID=96893

10. Малишевски, Томаш, Между историей и будущим образования для взрослых: Николай Грундтвиг и его концепция непрерывного образования, Образование через всю жизнь: непрерывное образование в интересах устойчивого развития, т. 8. (2010).

11. Религия и церковь Швеции. От эпохи викингов до начала XXI века, ред. О.В. Чернышева (Москва, Наука, 2015).

12. Appel, Charlotte, Fink-Jensen, Morten, Religious Reading in the Lutheran North. Studies in Early Modern Scandinavian Book Culture, (Cambridge, Cambridge Publishing, 2011),

13. Björklund, Ivar: The anatomy of a millennarian movement : some organizational conditions for the Sami revolt in Guovdageaidnu in 1852. Acta Borealia 9 (1992) : 2, S. 37-46.

14. Franzen, Olle, Naturalhistorikern Lars Levi Laestadius, Tornedalica 15 (Lulea, 1973), http://www.tornedalingarumea.se/litteratursidor/franzen_olle_laestadius.pdf

15. Furset, Inger, A Comparative Study of Social and Religious Movements in Norway, 1780s-1905 (Lewiston, Edwin Mellen Press, 2002),

16. Gertz, Chris, The Pietist Impulse: Scandinavians, /https://pietistschoolman.com/2011/08/09/the-pietist-impulse-scandinavians/

17. Gjendem, Per, Hans Nielsen Hauge (1771-1824), Lay-Preacher and Social Reformer, http://www.pergjendem.com/?p=103

18. Greenwall, Robert, What was Schartauan Pietism? Pietisten, v. 16, №1, 2001, http://www.pietisten.org/spring01/schartauan.html

19. Gunnar Karlsson, Iceland’s 1100 Years: The History of a Marginal Society, London, C. Hurst & Co. Publishers.

20. Henric Schartau, https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=6365

21. Højskolebevægelsen, http://www.grundtvig.dk/hvem-er-grundtvig/grundtvig-og-kulturen/hoejskolebevaegelsen.html

22. Petur Petersson, Religion and Politics — The Icelandic Experiment, Temenos, v. 50 (№1) (2014).

23. Sanders, Hanne, etc. Grundtvig — nyckeln till det danska? (Göteborg: Makadam förlag och Lunds universitet, 2003).

24. Semmingsen, Ingrid, Haugeans, Rappites, and the Emigration of 1825, htбtps://www.naha.stolaf.edu/pubs/nas/volume29/vol29_01.htm

25. The Making of Regions in Sweden and Germany:Culture and Identity, Religion and Economy in a Comparative Perspective, ed. Peter Aronsson, http://www.aronsson.nl/Aronsson/Artiklar_files/hvregm.pdf

26. The Nordic Languages. An International Handbook of the History of the North Germanic Languages, v. 2, ed. by Bandle, Oscar, et al. Berlin, NY: Walter de Gruyner, 2005.