Случай Гениса

Ольга Балла-Гертман

Случай Гениса

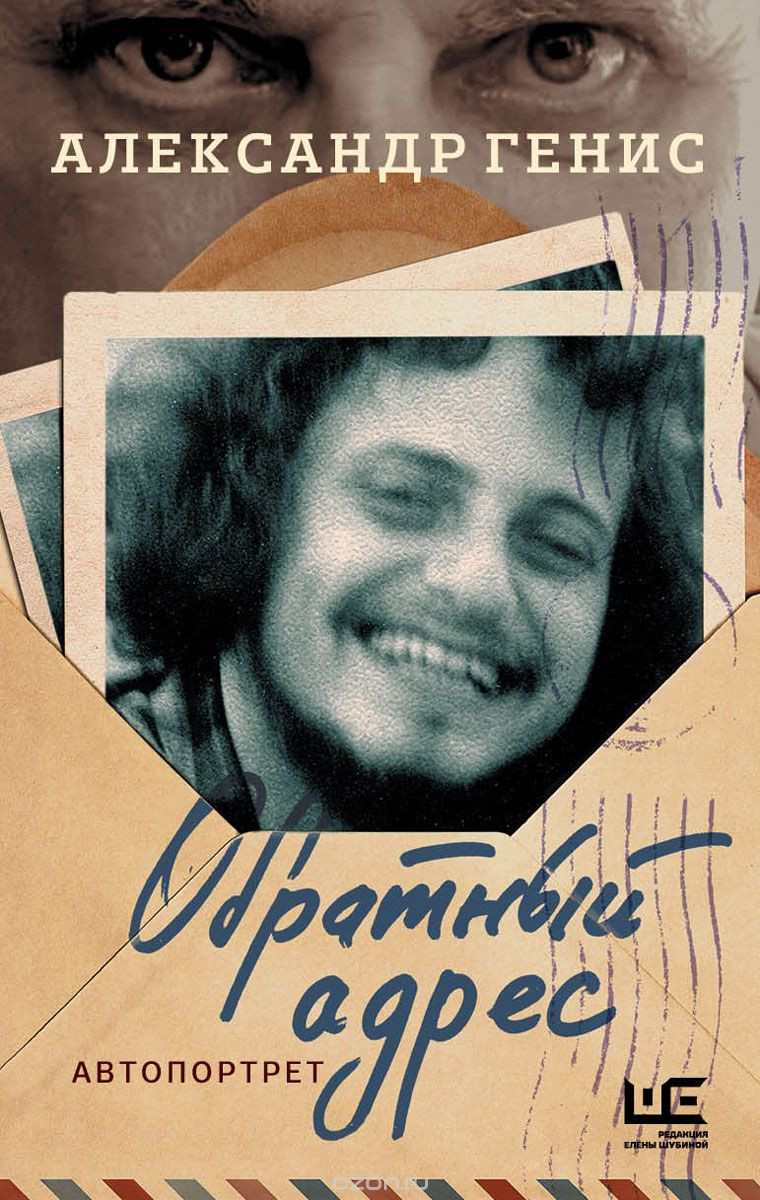

Александр Генис. Обратный адрес: автопортрет. — М.: Издательство АСТ; Редакция Елены Шубиной, 2016. — 444 с. — (Уроки чтения).

Ну да, «не похожа на предыдущие», как же, как же. — Это аннотация к новой книге Александра Гениса таким образом представляет её читателю, тут же объясняя: потому, мол, не похожа, что на сей раз литературы у Гениса меньше, а вот жизни больше (правда, спешит она добавить, — «юмора столько же»). Да Бог с ним, с юмором, — при всём неоспоримом, точном, можно даже сказать, профессиональном остроумии автора невозможно не думать, что дело тут — как и во всех предыдущих книгах Гениса — совсем не в нём. Юмор всё-таки — вещь инструментальная. Он — всего лишь способ дистанцироваться от предмета разговора. Чтобы, например, лучше его видеть. Или не попасть к этому предмету в зависимость. Сохранить свободу от него. Такой защитный панцирь. О да, у Гениса этот панцирь прочен и начищен до блеска. Но это потому, что ему есть что защищать.

Сам автор высказался на сей счёт так: «…я знаю, чем эта книга отличается от других моих — тем, что в ней нет цитат. Эта книжка о людях, а не о книгах, что для меня скорее необычно.» (1)

(Так и хочется сказать, что людей мы ведь тоже читаем, как книги, и уж из

А вот «литература» и «жизнь»… да как же их вообще возможно разделить? Изо всех сил стараясь избежать соблазна порассуждать вообще о том, что «литература» — не просто разновидность жизни, но одна из самых концентрированных, жгучих её разновидностей, жизнь, возведённая в степень, — скажем лишь о том, что в (редкостно счастливом, кажется) случае Гениса они совершенно тождественны.

У него литературой становится — пуще того, уже сразу возникает как литература (то есть — форма рефлексии, пристального и тщательно проговоренного видения) — что угодно. Хотя бы и пьянка ночь напролёт — которых, особенно говоря о своих американских годах, он описывает изрядно, а одна из глав книги так прямо и называется: «…О чём мы пили». О! Да обо всём! Уделяя столько внимания предметам (вроде бы) заведомо несерьёзным, Генис старательно создаёт у легковерного читателя обманчивое впечатление чрезвычайной лёгкости и необязательности своей жизни.

Счастливчик, баловень судьбы. Гедонист. Всю жизнь делал исключительно то, что хотел, — ну, почти. Жил в своё удовольствие. Вроде бы даже и усилий никаких не прикладывал. Всё легко давалось.

«Я никогда не считал письмо работой, — говорит человек, который всю жизнь только и делал, что писал, притом не просто блестяще, а профессионально, чьё место в культуре определяется именно этим и ничем другим, — даже в тот год, когда сочинил тысячу страниц и заработал туннельный синдром, но не перестал колотить по клавишам машинки рукой в нарядном лубке. Убеждение в том, что творчество — роскошь, ещё в первом классе мне внушила полоумная советская фантастика, к которой следует причислить хрущёвскую программу построения коммунизма в отдельно взятой стране.

Выяснив, что эта страна — Америка, я прожил в утопии сорок лет, если не считать первых трёх месяцев, когда мне пришлось складывать джинсы. Полагая писательский труд чистой радостью, я втайне считал, что просить за эту привилегию деньги — так же странно, как зарабатывать их в дворовом футболе.»

Это не то чтобы маска, — это сложнее, живее. Это, скорее, — культурная роль, которая, конечно, играется, в том числе и нарочито акцентируется, и утрируется, — но и живётся всерьёз.

И сам этот принятый на себя, тщательно культивируемый образ — тоже способ сохранить свободу. Не попасть в зависимость — к чему бы то ни было. По крайней мере — этой зависимости не подтвердить. Противостоять ей.

И ещё кажется, что эта роль не очень характерна для русской культуры (более восприимчивой скорее к надрыву и страданию, более сочувствующей им), не очень ею освоена. В русской культуре она, безусловно, присутствует и в случае Гениса именно в ней и коренится, — однако в здешнем контексте в ней неизменно чувствуется (и вполне осознаётся) некоторый вызов, бравада. У Гениса они тоже и чувствуются, и осознаны. И, может быть, надо было переселиться в другую страну, создав таким образом между собою и русской культурой защитную, отстраняющую и остранняющую дистанцию, чтобы в полной мере эту роль развить и использовать её возможности.

«Гоголь, — пишет Генис, — не хотел стать итальянцем, он хотел быть с ними. Предпочитая жить за границей, русские писатели не собирались приспосабливаться к ней. Наполненные собой и своей родиной, они любили и ненавидели ее на расстоянии еще больше.»

Именно так поступил и он сам — хотя к Америке приспособился прекрасно. («В Америке я ничего не боялся. — признаётся он. — Разве что остаться без неё…»)

В

Так о чём же он тут говорит?

О предках. О родителях, об их детстве и юности, о собственном детстве. О своих изначальных городах, «столицах детства»: Рязани, Киеве, Риге, и о городах обретённых, прежде всего — о

Ну, то есть, вы поняли, — об основах человеческого существования. О предельных смыслах и антропологических константах. Воплощённых в

А ещё — о том, что случается далеко не во всякой жизни.

О том, например, как задумывались и писались книги. Как соавторствовали с Вайлем — вплоть до срастания в одного культурного персонажа: Вайль-Генис — и почему перестали. О переселении в другую страну с совсем другой культурой — в Америку. О том, как эта чужая страна, постепенно и медленно, сначала переставала быть чужой и непонятной, а потом, наконец, — очень не сразу! — становилась всё более своей. (Генис не стал американцем в полном смысле этого слова, но — оставшись собой со всем своим нерастворимым русским опытом — вжился в Америку, начал её понимать и полюбил её. А полюбил он её по-настоящему — уже проживши в ней два с лишним десятилетия! — лишь после того, как 11 сентября 2001-го почувствовал её уязвимость.) Об освоении английского языка, который вдруг оказался совсем не похожим на то, чему столько лет учили в школе и на филфаке Рижского университета. О путешествиях по распахнувшемуся перед ним миру, о том, как этот мир расширялся и как выяснялось, что среди всего этого, изначально чужого, необъяснимо-своё, а что так чужим и останется. О сложных — так, собственно, и не прояснённых, может быть, не прояснимых до конца — отношениях с оставленной родиной… да и где эта родина? (Впрочем, есть ли смысл в этом вопросе, если сам автор признаётся: «…слово “родина» вызывает у меня идиосинкразию, особенно если оно написано с большой буквы»(2) ?) Что ею считать? Россию? Украину? Латвию? Вывезенный из СССР середины семидесятых русский язык? Оставленную тогда страну Генис так одно время и называл: «родина моего языка”, а возвращаясь в неё, начиная с девяностых, — всё менее узнавал и страну, и её язык. О русской эмигрантской среде в Америке (как писала Татьяна Толстая, Генису «выпала печальнейшая из почетных ролей — стать летописцем трех десятилетий литературной эмиграции»(3) , многих участников которой, в том числе очень близких ему, он пережил). О том, каково это — быть транскультурным человеком, ничему, в конечном счёте, не принадлежащим — кроме единственной, штучной, самолично выращенной, максимально неуниверсальной капсулы собственного образа жизни.

Генис гораздо глубже того, чем — намеренно и умело — хочет казаться. Я бы сказала, его ирония и профессионально отточенный юмор — ещё и род застенчивости. Эта книга, полная ёрничества и зубоскальства, иронии и самоиронии, баек и анекдотов, сценок и афоризмов, не просто лёгкая и остроумная, — она грустная, мудрая и честная. О самом важном Генису легче и свободнее всего рассказывать шутя, и чем более он язвит и острит, тем более можем мы быть уверены — речь идёт о

Может быть, о самом важном только так и стоит говорить — чтобы не спугнуть его. Чтобы приманивать его золотистыми бликами на поверхности — на том самом, до блеска начищенном, панцире, например, а ещё лучше — на текучей воде, всей своей текучестью говорящей о том, что нет ничего ни окончательного, ни

Кроме разве того, о чём у нас нет никаких средств говорить напрямую.

«Как у греков, самые счастливые часы протекали за хоровой беседой, — пишет Генис о болтовне за выпивкой. — Словно сеть с большой ячеёй, она охватывала всё живое, вылавливая ценное и выпуская мелочь. Прочёсывая окружающее, беседа сближала отдалённое, сгущаясь в концепции. Мысли рифмовались, реплики перемножались и мнения делились, но всё это не портило песню, а усложняло её. В сущности, это было чистое, не разбавленное прагматическим умыслом творчество, которое Кант называл высокой игрой, а мы — удавшейся пьянкой».

А ведь и правда: «чистое, не разбавленное прагматическим умыслом творчество».

Случай Гениса — тот счастливо-редкостный случай, когда глубина и лёгкость не только не противоречат друг другу и друг друга не отменяют: они — важнейшие условия друг друга.

___________________

(1) http://www.svoboda.org/a/27897630.html

(2) https://daily.afisha.ru/brain/2491-o-svoey-novoy-knige-urokah-brodskogo-i-trampe/

(3) http://www.novayagazeta.ru/arts/74195.html