История стереоскопа: из книги Джонатана Крэри «Техники наблюдателя. Видение и современность в XIX веке»

Не считая фотографии, наиболее значимой формой визуальной образности XIX века был стереоскоп. Часто забывают, насколько распространенным был опыт использования стереоскопа и что на протяжении десятилетий именно он определял основной тип восприятия фотографических образов. Стереоскоп — еще одна форма, историю которой до сих пор смешивают с историей другого феномена — фотографии. И все же, как я уже говорил в предисловии, концептуальная структура стереоскопа и исторические обстоятельства его изобретения совершенно независимы от фотографии. И хотя он существенно отличается от оптических устройств, репрезентирующих иллюзию движения, стереоскоп был элементом той же реорганизации наблюдателя и тех же отношений знания и власти, которые предполагали эти устройства.

В первую очередь нас интересует период, когда были разработаны технические и теоретические принципы работы стереоскопа, и уже только потом — последствия, вызванные его распространением в культурном поле. Широкое коммерческое распространение стереоскопа в Северной Америке и Европе началось лишь после 1850 года. Происхождение этого устройства переплетается с исследованиями субъективного видения в 1820-е и 1830-е и, шире, с общим полем физиологии XIX века, которое мы уже анализировали. Две фигуры, наиболее тесно ассоциирующиеся с изобретением стереоскопа, — Чарльз Уитстон и Дэвид Брюстер, — много и подробно писали об оптических иллюзиях, теории цвета, послеобразах и других визуальных явлениях. Уитстон даже сделал перевод диссертации Пуркине 1823 года о послеобразах и субъективном видении, вышедший в Англии в 1830 году. А несколько лет спустя Брюстер обобщил доступные на тот момент исследования об оптических устройствах и субъективном видении.

Изобретение стереоскопа также неотделимо от бесконечных споров начала XIX века о восприятии пространства, которые так ничем и не разрешились. Является ли пространство врожденной формой восприятия или же мы учимся признавать его лишь со временем — через внешние знаки? Проблема Молине переместилась в новый век, получив совершенно новые решения. Однако вопрос, занимавший исследователей XIX века, до этого никогда не считался центральным. Феномен бинокулярной диспаратности (тот самоочевидный факт, что левый и правый глаза видят немного отличные друг от друга картинки) был известен еще со времен античности. Но лишь в 1830-е годы он стал играть ключевую роль для ученых, пытавшихся определить видящее тело как сущностно бинокулярное, чтобы количественно выразить угловой дифференциал оптической оси каждого глаза и установить психологическое основание диспаратности. Вопрос, которым задавались исследователи, звучал так: учитывая, что каждый глаз наблюдателя воспринимает разные образы, почему в итоге мы видим единую и цельную картину? В XVIII веке если подобный вопрос и возникал, то речь шла скорее о любопытстве, а не о постановке ключевой проблемы. В предшествующие века предлагалось два альтернативных объяснения диспаратности: одно гласило, что в каждый данный момент времени мы смотрим лишь одним глазом; другим объяснением была проекционная теория, впервые сформулированная Кеплером и утвердившаяся лишь в 1750-е годы. Согласно этой теории, каждый глаз проецирует объект на его реальное местоположение. Однако в XIX веке говорить о единстве визуального поля стало намного сложнее.

К концу 1820-х физиологи стали искать анатомические объяснения бинокулярной диспаратности в структуре зрительной хиазмы — точки за глазами, где нервные волокна, ведущие от сетчатки к мозгу, пересекаются, перенося половину нервов с сетчатки каждого глаза на каждое полушарие мозга. Однако в то время подобные объяснения казались неубедительными. Выводы, к которым Уитстон пришел в 1833 году, появились в результате успешного измерения бинокулярного параллакса, то есть градуса, на который отличаются углы оси обоих глаз, когда они сосредоточены на одной точке. Он утверждал, что в большинстве случаев человеческий организм в состоянии синтезировать сетчаточное несоответствие в единый и цельный образ. И хотя для нас это кажется очевидным, работы Уитстона обозначили серьезный прорыв в сравнении со старыми объяснениями бинокулярного тела (или с его игнорированием).

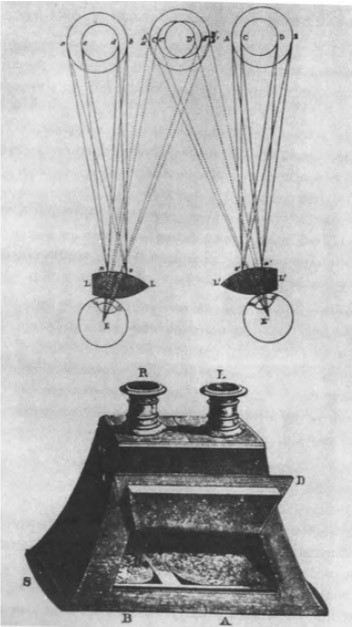

Форма стереоскопа связана с некоторыми из первых находок Уитстона: изначально он исследовал визуальное восприятие объектов, находящихся относительно близко к глазу.

Если на

Вместе с тем Уитстона занимали и объекты, находящиеся к наблюдателю достаточно близко, чтобы оптические оси имели разные углы.

Когда предмет находится настолько близко к глазу, что при взгляде на него оптические оси должны сойтись… то каждый глаз будет видеть различную перспективную проекцию этого предмета, и эти перспективы будут отличаться друг от друга тем сильнее, чем больше угол сходимости оптических осей.

Таким образом, физическая близость представляет бинокулярное зрение как процесс согласования несоответствия, благодаря которому два различных вида предстают как один. Именно это связывает стереоскоп с другими устройствами 1830-х вроде фенакистископа. Его «реализм» предполагает, что чувственный опыт, по сути, сводится к восприятию различия. Отношение наблюдателя к объекту не является отношением тождества, напротив, оно представляет собой восприятие разделенных или расходящихся образов. Повлиявшая на многих эпистемология Гельмгольца основывалась именно на такой «дифференциальной гипотезе». Уитстон и Брюстер оба указывали, что смешение картинок, наблюдаемое в стереоскопе, происходило лишь с течением времени и что их схождение в действительности не было ничем гарантировано. Согласно Брюстеру,

…простой комбинации или наложения несхожих картинок еще недостаточно для создания объемного изображения. Наложение совершается, когда каждый глаз поворачивается к предмету, однако объемность достигается за счет игры оптических осей при объединении (в быстром чередовании) сходных точек двух картинок… И хотя эти картинки, очевидно, соединяются, объемность достигается за счет игры оптических осей, последовательно изменяющихся (и объединяющихся) на основании сходных точек каждой картинки, соответствующих различным расстояниям от наблюдателя.

Следовательно, Брюстер подтверждает, что в действительности никакого стереоскопического образа и не существует — это простой фокус, эффект восприятия наблюдателем различия между двумя образами.

Разрабатывая стереоскоп, Уитстон стремился симулировать реальное присутствие физического объекта (или сцены), а не открыть очередной способ демонстрации гравюр и рисунков. Он считал, что живопись — вполне адекватная форма репрезентации, но лишь для образов и объектов, находящихся на очень большом расстоянии. Когда зрителю показывают ландшафт, «если обстоятельства, мешающие иллюзии, исключены», то он вполне может спутать репрезентацию с реальностью.

Уитстон утверждает, что раньше художник был не в состоянии создать правдоподобную репрезентацию какого-либо твердого предмета вблизи.

Если смотреть на картину и на предмет двумя глазами, то в первом случае два похожих предмета проецируются на сетчатку, а во втором картинки окажутся непохожими; таким образом, имеет место сущностное различие между впечатлениями органов чувств и, следовательно, между восприятиями, сформированными в сознании; а значит, картину нельзя спутать с твердым предметом.

Получается, что он стремится к полной эквивалентности стереоскопического образа и объекта. Изобретение стереоскопа поможет преодолеть не только недостатки живописи, но и изъяны диорамы, также отмеченные Уитстоном. Он считал, что диорама слишком сильно привязана к техникам живописи, иллюзорные эффекты которых зависели от изображения отдаленных предметов. Стереоскоп же, напротив, предоставлял форму, в которой «живость» эффекта усиливалась по мере приближения объекта к зрителю, а ощущение трехмерной плотности — по мере расхождения их оптических осей. Таким образом, желаемый эффект стереоскопа заключался не просто в подобии, но в непосредственной, очевидной осязаемости. Однако именно эта осязаемость и была трансформирована в чисто визуальный опыт, причем в такой опыт, какой Дидро даже не мог себе представить. «Взаимные услуги» между зрением и осязанием, описанные Дидро в «Письме о слепых», здесь уже не действовали. Даже столь изощренный исследователь видения, как Гельмгольц, в 1850-е мог написать, что

…эти стереоскопические фотографии настолько близки к природе и столь правдоподобны в отображении материальных вещей, что, взглянув на такую картинку и узнав на ней некий предмет, например дом, у нас, когда мы действительно видим этот предмет, создается впечатление, будто мы уже видели его раньше и более или менее с ним знакомы. В подобных случаях реальный облик самой вещи не добавляет ничего нового и не делает более точным (по крайней мере в том, что касается чистых формальных соотношений) предыдущее восприятие, полученное от изображения.

В XIX веке никакая другая форма репрезентации до такой степени не соединяла реальное и оптическое. Мы никогда не узнаем, как зритель XIX века воспринимал стереоскоп, и не сможем восстановить позицию, из которой этот инструмент мог казаться равнозначным «естественному видению». Есть даже нечто «жуткое» в уверенности Гельмгольца, что изображение дома может быть настолько реальным, что мы почувствуем, «будто уже видели его раньше». Поскольку здесь, на печатной странице, невозможно воспроизвести стереоскопические эффекты, то необходимо детально проанализировать природу этой иллюзии, рассмотреть ее сквозь линзы самого прибора.

Во-первых, следует подчеркнуть, что производимый стереоскопом «эффект реальности» мог сильно отличаться от случая к случаю. Некоторые стереоскопические изображения создавали довольно слабый эффект трехмерности или не создавали его вовсе: например, вид отдаленного ландшафта с несколькими посторонними элементами или вид пустой площади перед фасадом здания. Или изображения, которые иной раз служат стандартными примерами перспективного удаления (например, дорога или железнодорожные пути, сходящиеся в центральной точке), почти не создавали ощущения глубины. Выраженные стереоскопические эффекты зависят от присутствия объектов или выступающих фигур на переднем или среднем плане; иначе говоря, на картинке должно быть достаточно точек, требующих значительных изменений угла схождения оптических осей. Таким образом, наиболее интенсивное восприятие стереоскопического образа связано с пространством, плотно заполненным объектами, с материальным изобилием, свидетельствующем о характерном для буржуазии XIX века ужасе перед пустотой. Существует бесконечное количество стереокарточек с изображениями интерьеров, заставленных различными антикварными вещицами, переполненных скульптурных галерей и густонаселенных городов.

Однако глубина этих изображений не имеет ничего общего с живописью и фотографией. Мы испытываем навязчивое чувство нахождения «спереди» и «сзади», которое организует образ как последовательность удаляющихся планов. Однако основополагающая организация стереоскопического образа фактически является плоскостной.Мы воспринимаем отдельные элементы как плоские силуэты, расположенные либо ближе к нам, либо дальше от нас. Однако восприятие пространства между объектами (или планами) не сводится к постепенному или предсказуемому удалению; скорее, имеет место головокружительная неопределенность относительно расстояния, отделяющего эти формы. В сравнении со странной непрочностью предметов и фигур, расположенных на среднем плане, окружающее их безвоздушное пространство обладает волнующей осязаемостью. Есть некоторые поверхностные сходства между стереоскопом и классической сценографией, соединяющей плоскости и реальное протяженное пространство в единую иллюзорную сцену. Однако театральное пространство остается перспективным, поскольку движения актеров на сцене рационализируют отношения между различными точками пространства.

В стереоскопическом образе нарушается общепринятый порядок функционирования оптических сигналов. Некоторые плоскости и поверхности, состоящие из знаков света и тени, которые обычно обозначают объем, тем не менее воспринимаются как плоские; другие плоскости, которые обычно считываются как двухмерные (например, изгородь на переднем плане), начинают агрессивно захватывать пространство. Таким образом, стереоскопический рельеф (или глубина) лишен какой-либо унифицирующей логики или объединяющего порядка. И если перспектива предполагала однородное и потенциально метрическое пространство, то стереоскоп выявляет фундаментально разъединенное и составное поле отдельных элементов. Наши глаза никогда не проходят сквозь изображение, полностью осознавая трехмерность всего поля, но видят его лишь через призму локализованного восприятия отдельных областей. Когда мы смотрим на фотографию или картину напрямую, наши глаза находятся под единым углом схождения, тем самым придавая поверхности изображения оптическое единство. Однако чтение или просмотр стереоизображения — это аккумуляция различий в степени оптического схождения, создающая зрительный эффект лоскутного одеяла, составленного из разных интенсивностей рельефа в рамках единого изображения. Наши глаза погружаются в его глубину, следуя по извилистому пути: это сборка локальных зон трехмерности, зон, наполненных галлюцинаторной ясностью, зон, которые, взятые вместе, тем не менее никогда не объединяются в гомогенное поле. Это мир, который попросту не сообщается с тем миром, что создал барочную сценографию и виды городов Каналетто и Беллотто. Своим очарованием эти образы частично обязаны именно имманентному беспорядку, трещинам, разрушающим его связность. По сути, стереоскоп создает то, что Жиль Делез называл «римановым пространством» — в честь немецкого математика Георга Римана (1826–1866): «Каждое соседство [в римановом пространстве] подобно небольшому кусочку евклидова пространства, но соединение одного соседства со следующим соседством не определено… Тогда пространство Римана — в самом обобщенном виде — представляется как аморфное собрание рядоположенных, но не соединенных друг с другом, кусочков».

Целый ряд картин XIX века также обнаруживает некоторые из свойств стереоскопической образности. «Деревенские барышни» (1851) Курбе с их часто отмечаемой дискретностью групп и планов напоминают составное пространство стереоскопа, как и схожие элементы картины «Встреча (Здравствуйте, господин Курбе!)» (1854). Такие работы Мане, как «Казнь императора Максимилиана» (1867) и «Вид Всемирной выставки» (1867), и полотно Сера «Воскресный день на острове Гранд-Жатт» (1884–1886) также состоят из локальных и разъединенных областей пространственной связности, из моделированной глубины и силуэтной плоскостности. Здесь можно привести и множество других примеров, начиная со сверхъярких пейзажей Вильгельма фон Кобеля, сбивающих с толку неожиданной смежностью переднего плана и отдаленного заднего плана. Разумеется, я не предполагаю между этими формами никаких причинных связей, и я был бы крайне расстроен, если бы побудил кого-либо из читателей попытаться выяснить, был ли у Курбе стереоскоп. Напротив, я полагаю, что и «реализм» стереоскопа, и «эксперименты» некоторых живописцев были в равной мере вовлечены в более широкий процесс трансформации наблюдателя, обеспечивший возможность появления этого нового оптически сконструированного пространства.

Стереоскоп и работы Сезанна связывает гораздо больше, чем можно предположить. Живопись (и, в частности, ранний модернизм) не играла никакой решающей роли в обновлении видения в XIX веке.

Стереоскоп как средство репрезентации был по самой своей природе обсценным — в самом буквально смысле слова. Он разрушал сценическую связьмежду зрителем и объектом, которая была неотъемлемой частью фундаментально сценической структуры камеры-обскуры. Само функционирование стереоскопа, как уже было указано, зависело от визуального главенства наиболее близкого к зрителю объекта и от отсутствия какого-либо посредничества между глазом и изображением. Осуществилось то, что Вальтер Беньямин считал ключевым свойством визуальной культуры современности: «Изо дня в день все более неодолимо проявляется потребность владеть предметом в непосредственной близости в его изображении, скорее в репродукции».Неудивительно, что ближе к концу XIX века стереоскоп постепенно стал отождествляться с эротической и порнографической образностью. Сам эффект осязаемости, к которому изначально стремился Уитстон, быстро превратился в массовую форму окулярного владения. Некоторые уже предполагали, что сам факт ассоциирования стереоскопа с порнографией отчасти определил его социальный провал в качестве способа визуального потребления. На рубеже нового столетия продажи стереоскопа сократились предположительно именно

Если фотография сохраняла неоднозначные (и внешние) отношения с кодами монокулярного пространства и геометрической перспективы, то в случае стереоскопа речь шла уже об отношениях упразднения, а не компромисса. В 1838 году Чарльз Уитстон задался вопросом: «Каков будет зрительный эффект, если каждому глазу одновременно показать не сам предмет, а его проекцию на плоскую поверхность в том виде, в каком он предстает этому глазу?» Зритель стереоскопа не видит ни тождественности копии, ни связности, гарантируемой рамкой окна. Напротив, его глазам предстает техническая реконструкция уже воспроизведенного мира, расколотого на две нетождественные модели, предшествующие любому опыту их последующего восприятия как единых или осязаемых. Так происходит радикальная переориентация отношения наблюдателя к визуальной репрезентации. Институционализация этого децентрированного наблюдателя, а также рассредоточенного и умноженного знака стереоскопа, отделенного от внешней точки отсчета, свидетельствует о еще большем разрыве с классической моделью наблюдателя, чем тот, что произойдет в последние десятилетия этого века в области живописи. Стереоскоп указывает на устранение «точки зрения», вокруг которой в течение нескольких столетий смыслы взаимно присваивались наблюдателю и его видению. В рамках подобной техники наблюдения перспектива становится невозможной. Отношение наблюдателя к изображению перестало быть отношением к объекту, квантифицированному относительно положения в пространстве, и стало отношением к двум несходным изображениям, положение которых симулирует анатомическую структуру тела наблюдателя.

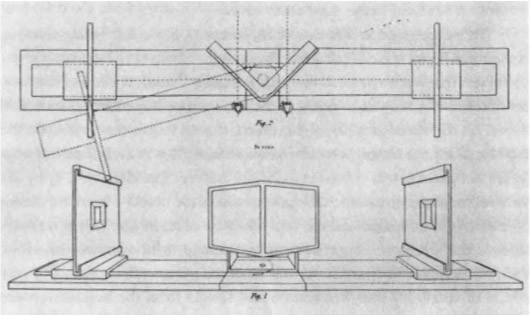

Чтобы полностью осознать разрыв, ознаменованный изобретением стереоскопа, важно рассмотреть первоначальный вариант этого устройства, так называемый стереоскоп Уитстона. Чтобы смотреть на изображения при помощи этого устройства, наблюдатель принимал положение, при котором его глаза были направлены прямо на два плоских зеркала, приставленных друг к другу под углом в 90°. Изображения помещались в прорези слева и справа от наблюдателя и пространственно были полностью отделены друг от друга. В отличие от стереоскопа Брюстера, изобретенного в конце 1840-х, или стереоскопа Холмса, созданного в 1861 году, модель Уитстона делала очевидной атопическую природу воспринимаемого стереоскопического изображения, отделяя переживание от его причины. Более поздние модели позволяли зрителю поверить, что он смотрит на нечто «внешнее». Однако модель Уитстона не скрывала галлюцинаторную и искусственную природу этого опыта: она не поддерживала то, что Ролан Барт называл «референциальной иллюзией».Ничего «внешнего» просто-напросто не существовало. Иллюзия рельефа и глубины была субъективным явлением, а наблюдатель, соединенный с аппаратом, являлся агентом синтеза и соединения.

Подобно фенакистископу и другим непроекционным оптическим устройствам, стереоскоп также требовал телесной близости и неподвижности наблюдателя. Все они были частью происходившей в XIX веке модуляции отношений между человеческим глазом и оптическим аппаратом. На протяжении XVII и XVIII веков эти отношения были по сути своей метафорическими: глаз и

Ключевое свойство оптических устройств 1830-х и 1840-х годов — нескрываемая природа их функциональной структуры и создаваемой ими формы подчинения. И хотя они действительно предоставляли доступ к «реальному», никто не говорил, что это реальное представляет собой что-либо иное, кроме механического производства. Создаваемые ими оптические переживания очевидно отъединены от тех изображений, что используются в устройстве. Они отсылают к функциональному взаимодействию тела и машины не в большей степени, чем к внешним объектам, независимо от того, насколько «жизненным» будет качество иллюзии. Исчезновение фенакистископа и стереоскопа произошло отнюдь не в результате постепенных новаций и улучшений — оно было связано с тем, что эти устройства перестали отвечать насущным требованиям и целям.

Одна из причин их устаревания заключалась в том, что они были недостаточно «фантасмагоричны» — слово, которое Адорно и Беньямин использовали для описания новых форм репрезентации, появившихся после 1850 года. Фантасмагория — название особого типа представления с волшебным фонарем в 1790-е и 1800-е, в котором, чтобы удерживать аудиторию в неведении относительно фонарей, использовали проекцию. Адорно использует это слово, чтобы указать на

…сокрытие производства посредством внешнего вида товара… этот внешний вид может претендовать на статус бытия. Его совершенство одновременно является совершенством иллюзии, будто произведение искусства есть реальность sui generis, учреждающая себя в области абсолюта, но при этом не отказывающаяся от претензий на отображение мира.

Однако затушевывание работы аппарата, окружение его аурой таинственности было именно тем, что Дэвид Брюстер рассчитывал преодолеть при помощи калейдоскопа и стереоскопа. Он с оптимизмом наблюдал за распространением научных идей, подрывавших возможность создания фантасмагорических эффектов, и связывал историю цивилизации с развитием технологий иллюзии и виде́ний. Для шотландского кальвиниста Брюстера варварство, тирания и нищета всегда связаны с тщательной охраной знаний об оптике и акустике, с секретами, на которых держалась власть жреческих и высших каст. Однако предполагаемая им программа демократизации и массового распространения техник иллюзии просто обрушила на человеческого субъекта эту старую модель власти, сделав каждого наблюдателя одновременно и фокусником, и обманутым зрителем.

Даже в более поздней модели стереоскопа Холмса «сокрытие производства» не было осуществлено полностью.Очевидно, что стереоскоп зависел от физической связи с аппаратом, который становился все менее приемлемым, а значит составную, синтетическую природу стереоскопического изображения невозможно полностью искоренить. Аппарат, открыто основывающийся на принципе диспаратности, на «бинокулярном» теле и на иллюзии, терпеливо извлеченной из бинарного референта стереоскопической карточки парных изображений, проложил дорогу для новой технической формы, которая полностью сохраняла референциальную иллюзию. Фотография одержала победу над стереоскопом и как над видом визуальногопотребления, поскольку она воссоздала и сохранила иллюзию жизнеспособности «свободного» субъекта камеры-обскуры. Фотография казалась продолжением более ранних «натуралистических» живописных кодов, но лишь потому, что ее господствующие конвенции были ограничены узким набором технических возможностей (выдержка затвора и диафрагма объектива, которые делали истекшее время невидимым и фиксировали находящиеся в фокусе объекты).Однако фотография уже упразднила неразделимость наблюдателя и