"Русский лётчик по имени Иван Нагурский"

Который на самом деле не был ни русским, ни Иваном. В этой статье пойдёт речь о знаменитом уроженце польских краёв, русском подданном и морском лётчике, гидроавиаторе, совершившим первый в мире полёт на самолете севернее полярного круга, Яне Иосифовиче Нагурском.

Родился Ян Нагурский 18 февраля 1888 года, во Влоцлавеке, что был тогда частью Царства Польского, в составе Российской Империи, в семье мелкого землевладельца и мельника. Не окончив местную школу

В 1910 году, после положенного года службы, он подаёт рапорт на поступление в Высшее морское инженерное училище, и продолжает своё обучение в Петербурге.

Вдохновленный демонстрационными полётами Сергея Уточкина, одного из первых русских лётчиков и

В 1912 году Нагурский поступает в Гатчинскую офицерскую воздухоплавательную школу, откуда уже через год выпускается в звании военного лётчика. Одновременно, в июле того же года, он успешно защищает диплом морского инженера и был назначен в Главное Гидрографическое Управление.

В 1914 году сразу три русские экспедиции (Русанова, Брусилова и Седова) считались пропавшими без вести, и, по инициативе Русского Географического Общества, Совет министров дал указание морскому министерству организовать их поиски. Миссия была возложена на Главное гидрографическое управление, чей начальник, генерал-лейтенант Жданко, решил посоветоваться с нашим героем.

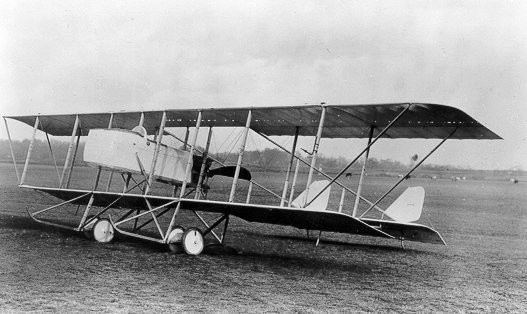

Чтобы дать точный ответ, Ян Нагурский сначала завёл переписку с Амундсеном, а затем для поиска подходящего самолёта выехал в Париж, там же, во Франции, затем проведя тестирования. Для полёта в арктических условиях был выбран самолёт Farman MF.11 .

Хотя начальник экспедиции Исхак Ислямов был против полётов, Нагурский, благодаря поддержке норвежских полярных исследователей Руаля Амундсена и Отто Свердруппа, настоял на своём. 1 августа пароход ‘’Эклипс’’ с экипажем и необходимым снаряжением прибыл в порт Александровск-на-Мурмане (ныне Полярный), что на Севере России. Дальнейший путь спасательной экспедиции проходил на пароходе ‘’Печора’’ под командованием капитана 2-ого ранга Синицына.

Печора вышла в море 13 августа. 16 августа экипаж достиг Крестовой губы, где встретился с экипажем другого корабля — ‘’Андромеды’’. Самолёт был собран Нагурским на станции Ольгинской, что на Новой Земле, в условиях температуры +1 днём, и минусовой ночью. Сборка заняла 2 дня, и уже 21 августа были совершены первые полёты. Взлетая первый раз, Нагурский сделал всего несколько кругов и приводнился. Не теряя времени, Нагурский погрузил на борт продовольствие на 10 дней, винтовку, лыжи, и, вместе с Кузнецовым, в 16:30 вновь взлетел.

Позже Ян Нагурский вспоминал:

‘’Тяжело груженный самолет с трудом поднялся надо льдами, но затем стал быстро набирать высоту; перед нами открывались все более красивые виды. Направо находился остров с грядами островерхих хребтов и спускавшимися по ним ледниками, налево — белый океан, на котором кое-где виднелись темные пятна открытой воды. Ледяными верхушками сверкали живописные, фантастических форм айсберги. Они были расположены то ровными рядами, то беспорядочно разбросаны; по форме одни напоминали стройные обелиски или призмы, другие — странного вида коряги. Все они искрились, как бы обсыпанные миллионами бриллиантов, в лучах незаходящего солнца. Сознание, что я первый человек, поднявшийся на самолете в этом суровом краю вечной зимы, наполняло радостью и беспокойством, мешало сосредоточиться.’’

В 20:50, преодолев расстояние в 450 километров, Нагурский успешно сел на воду. Первый в истории человечества арктический полет длился 4 часа 20 минут.

Всего было совершено 5 полётов, но никаких следов пропавших экспедиций, кроме каирна Седова, найти не удалось. Однако, благодаря результатам полётов, были внесены изменения в существующие карты, а также получено немало другой полезной информации, изложенной Нагурским в докладе Жданко.

Кроме того, Нагурский изложил Жданко и проект полета к Северному полюсу. Главную базу экспедиции Нагурский предполагал организовать на острове Рудольфа — это самый северный остров Земли Франца-Иосифа, который, в то же время, обычно доступен для судов. От главной базы на север, через каждые 200 километров, планировалось построить три вспомогательные базы со взлетными полосами, запасами еды и топлива. Жданко был впечатлён идеей, но начавшаяся Первая Мировая война создавала более насущные проблемы для страны. По результатам экспедиции Жданко представил Нагурского к Ордену Святого Станислава.

Подробный отчёт Нагурского был издан в роскошном переплете из тиснёной кожи и преподнесён морским министром Григоровичем Царю. Через некоторое время отчёт вернулся с царской резолюцией: ‘’Прочитал с удовольствием’’. По такому случаю Нагурский 6 декабря 1914 года был награждён орденом Святой Анны III степени.

После возвращения, Ян Иосифович Нагурский продолжил службу в российской морской авиации. С русской базы в Або (ныне Турку) он совершал разведывательные полёты над Балтикой; командовал авиационным отрядом, а позже и дивизионом. 17 сентября 1916 года, пилотируя летающую лодку М-9 Григоровича, он выполнил петлю Нестерова — первую в мире мёртвую петлю, выполненную на гидросамолёте.

За свои заслуги на фронте наш герой получил три боевые награды: орден Святой Анны IV степени '«за храбрость»' в море над Балтикой в сентябре 1915 года, орден Святого Владимира '«с мечами»' за боевые действия над Балтикой в октябре того же года, и орден Святого Владимира II степени за, опять же, бои над Балтийским морем. В 1917 году самолет Нагурского был сбит, и он считался пропавшим без вести. Однако, после нескольких часов в море, он был спасён русской подводной лодкой и доставлен в госпиталь в Риге, после чего вернулся в строй.

После Октябрьской революции Нагурский какое-то время продолжал служить в российской авиации, вернее, в том, что от неё оставалось, но позже, в 1918/1919 году, уехал в воссозданную Польшу. Там он проживал как гражданский, с целью не воевать с Россией во время совето-польской войны скрыв от властей своё воинское звание. В дальнейшем, благодаря родственникам, он устроился на сахарный завод, а позже переехал в Варшаву, где стал работать в конструкторских бюро сахарной и нефтяной промышленностей. В 1925 году он встретился с американским полярным лётчиком Ричардом Бэрдом, которому передал свой опыт полярных полётов. К тому времени в новой Польше его практически забыли, а в СССР,

По окончанию Второй Мировой войны, Нагурский продолжил работу конструктором, на этот раз в Гданьске и Варшаве. В 1955-ом году он присутствовал на лекции известного полярного исследователя и автора многих книг, Чеслава Центкевича, который, между слов, упомянул о ‘’ давно забытом пионере авиации, русском лётчике Иване Нагурском, который погиб в 1917 году ’’. Услышав это, Нагурский встал и объявил, что он не русский, и вовсе не умер. Этот случай достаточно широко освещался в польской прессе, и Ян Нагурский стал знаменитым.

А 27 июля 1956 года он прилетел в Россию — впервые за почти 40 лет. В Москве Нагурский встретился с советскими полярными летчиками Чухновским, первым советским авиатором, совершившим полеты в Арктике после Нагурского, Водопьяновым, Шевелёвым и Титловым. В Ленинграде Нагурский познакомился с Верой Валерьевной, вдовой Георгия Седова, чью экспедицию он безуспешно пытался отыскать в 1914 году, а завершилась поездка Нагурского по СССР посещением Одессы, где он получил своё первое военное образование.

Нагурский был автором двух книг-воспоминаний: ‘’Первый над Арктикой’’, посвящённой его арктическим полётам, и изданной в Польше в 1958 году, и ‘’Над пылающей Балтикой’’, изданной в 1960 году, и посвящённой его военной службе в годы Первой Мировой.

Ян Иосифович Нагурский умер 9 июня 1976 года в Варшаве, в возрасте 88 лет и был похоронен на Северном Коммунальном кладбище города. Его именем названы мыс в северной части Земли Франца-Иосифа, а также ряд полярных объектов России. Он был одним из тех поляков, кто, будучи волей судьбы русскими подданными, связали свою жизнь с единой Империей и Россией, и остались в памяти обоих народов и стран.