Тирольское восстание

Продолжая тему о народном сопротивлении революционной заразе, распространившейся на рубеже XVIII и XIX столетий в Европе, а также опровергая миф о том, что, дескать, французские войска приносили на своих штыках народное счастье, свергая никому не нужных монархов, преступным было бы не упомянуть о Тирольском восстании.

Тироль — регион в самом сердце Центральной Европы, расположенный на востоке Альпийских гор. Несмотря на свою отдалённость и изолированность, Тироль покорялся и завоёвывался довольно многими завоевателями — родственными этрускам ретами, римлянами, лангобардами, славянами, баварцами. Последние, в итоге, и составили основу населения региона. Наряду с остальной Австрией, и как и соседняя Бавария, Тироль исторически был довольно религиозным регионом — католики составляют 90% населения земли и теперь, и именно из близлежащих к Тиролю земель в своё время и пошла Контрреформация (см. Тридентский собор). Герцогство довольно долгое время было самостоятельным, но, со смертью местной ветви Габсбургов в 1665 году, перешло под управление Вены, связанным с которой Тироль остаётся и по сей день. Большинство крестьян региона исторически было лично свободным, в герцогстве действовал ландтаг, в котором заседали представители 4 сословий — дворянства, духовенства, горожан и крестьян, позже отменённый в рамках централизации Иосифом II. Довольно важной привилегией края было отсутствия призыва в войска за пределами Тироля, но, при этом, всё мужское население края, начиная с восемнадцати лет, входило в ополчение, используемое для обороны Тироля.

Объективные условия региона препятствовали ведению сельского хозяйства, но за счёт удачного местоположения — Тироль лежал на торговых путях между Германией и Италией, а также развития ремёсел и горного дела, жители этого края не бедствовали. В регионе, в основном за счёт церковно-приходских школ, была широко распространена грамотность, а в 1669 году в столице края, Инсбруке, иезуитами был основан существующий и поныне университет. Довольные свои положением, горцы были преданы династии Габсбургов

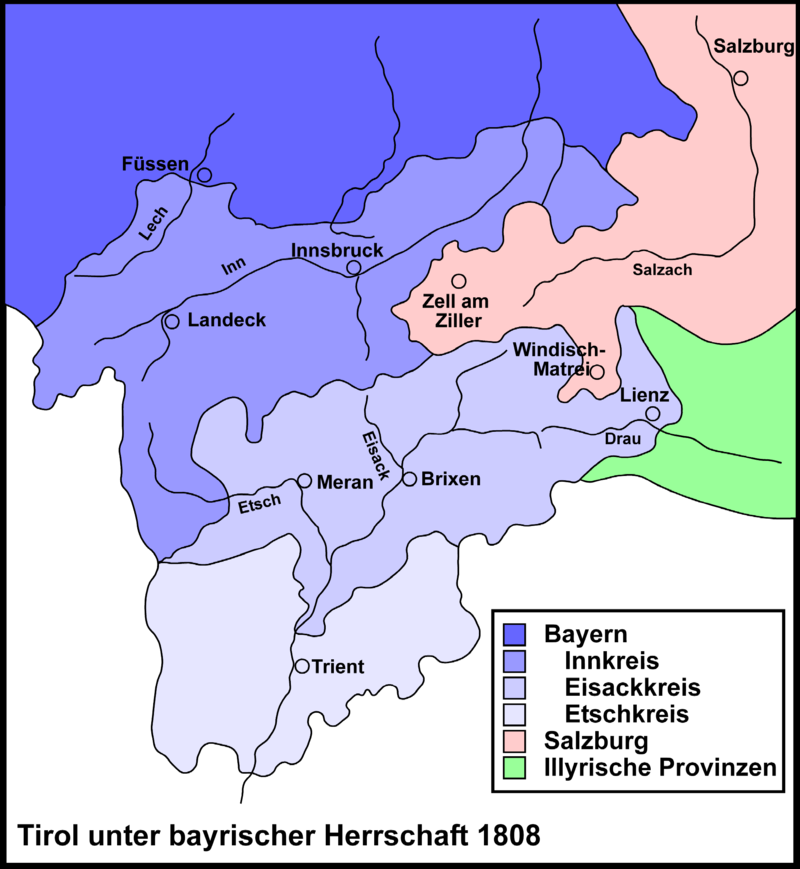

Положение региона изменилось с баварской оккупацией региона, начавшейся по итогам проигранной Австрией войны Третьей коалиции (1803-1806), и заключённого Пресбургского мира (1805), лишавшего недавнопровозглашённую Австрийскую Империю её многих владений в Германии в пользу Баварии, которая к тому времени успела стать союзницей Франции, и проникнуться революционным просвещённым духом. Все права и вольности Тироля были упразднены, а сам он был разделён на 3 департамента, напрямую подчинённые Мюнхену — рациональность! С целью борьбы с попами были запрещены крестовые ходы, звон колоколов и отмечание традиционных сельских праздников, распущены многие монастыри и введена регуляции времени на молитвы. Мотив подобных действий был довольно просветительским: жители области живут недостаточно зажиточно, поэтому, чтобы они жили зажиточнее, нужно, чтобы они больше работали, а чтобы они больше работали, необходимо отменить праздники, убрать крестовые ходы, и т.д.

Ко всему прочему были довольно сильно увеличены налоги, ликвидировано Тирольское ополчение и начата мобилизация в баварскую армию, одновременно с запретом на транзитную торговлю. Такая политика, естественно, не могла пройти просто так. Движение недовольных возглавил Андреас Хофер — сын простого трактирщика, в 1791 году избранный депутатом в возрождённый тирольский ландтаг, а в дальнейшем, во время всё той же войны Третьей коалиции, бывший капитаном Тирольского ополчения, сражавшегося на стороне Габсбургов. В январе 1809 года он был во главе тирольского посольства в Вену, прибывшего с ходатайством о помощи в случае восстания. Император согласился, и делегация успешно вернулась домой. Что интересно, будучи достаточно культурным человеком, после заключения договорённостей, Хофер отправился в Венскую Оперу, что чуть не провалило весь заговор — простого крестьянина, в характерной народной одежде, увидели французские и баварские послы, о чём и доложили своему руководству, правда, без особой конкретики, которую они, конечно, знать не могли. Вскоре Гофер и его сподвижники (Гаспингер, Гормайер, Шпекбахер и др.) распространили идею о восстании по всему Тиролю. Что интересно, в подготовке восстания большую роль сыграл опыт аналогичного антиреволюционного движения в Испании и французской Вандее. В Вене печатались брошюрки с пояснением о том, как, собственно, надо бороться с французами, которые распространялись через церковные приходы, и, благодаря высокой грамотности региона, активно читались и усваивались тирольцами.

‘’Горцы спускали по горным ручьям прессованные шары из смеси муки, угля и крови, которые должны были подать сигнал к восстанию’’ — писал французский историк Васт. Призыв к восстанию подали и зазвонившие колокола церквей, извещавшие тирольских мужчин о необходимости взять в руки оружие. 8 апреля выступил только передовой отряд самого Хофера, 9 же числа восстал весь Тироль, и, одновременно, Австрия объявила войну Франции, начав тем самым войну Пятой коалиции. Вскоре обнаружилось, что в регион была переброшена и французская пехотная часть, но даже она не помогла баварцам — 11 апреля они были разбиты под Штерцингом, на следующий день — у горы Изель. В тот же день народные войска вошли в столицу Тироля, Инсбрук. Повстанцами широко использовался природный фактор — когда вражеские войска шли в теснинах, тирольцы вызывали искусственные снежные лавины и камнепады, тем самым значительно ослабляя противника. В графство вошли австрийские войска, восстановившие власть Императора в этом регионе. Как писал немецкий историк Артур Клейншмидт, ‘’по всей Северной Германии [находившейся тогда под французской оккупацией — прим. ред.] превозносили Андреаса Хофера, Иосифа Шпекбахера и их товарищей, как общегерманских национальных героев’’.

Однако, в сражениях при

Горцы одержали победу в очередной битве при Бергиселе, но Вене вновь пришлось отвернуться от своих верноподданных. По заключённому 14 октября 1809 года Шёнбруннскому мирному договору, Австрия, помимо выхода к Адриатическому морю, Западной Галиции, Зальцбурга и некоторых других земель, отказывалась от прав на Тироль. Ошеломлённые руководители восстания не знали, что им и делать. Хофер, который после освобождения края сдал командование и удалился в родную деревню, решил продолжить сопротивление, и война продолжилась. Лозунгом горских повстанцев стал ‘’За Бога, Императора и Отечество’’, а знаменем, как и у вандейцев, Сердце Иисуса и Дева Мария. Впрочем, императорские власти обратились к повстанцам с просьбой о сложении оружия, и довольно многие послушались. Оставшиеся, во главе с самим Хофером, были готовы сопротивляться до конца, но, так как силы повстанцев были ослаблены и не равны, они оказались разгромлены.

Андреас Хофер, не желая покидать Тироль, бежал с женой и детьми в горы и укрылся в наспех построенном шалаше. Однако, польщённый наградой в 1500 гульденов, сосед Хофера, Франц Раффль выдал французам местоположение народного героя. Хофер был схвачен и отвезён в итальянскую Мантую, где его взору предстали разграбленные и осквернённые католические храмы и монастыри. По приговору военного суда и по приказу Наполеона I (написанному ещё до вынесения приговора), руководитель тирольского восстания был расстрелян 20 февраля 1810 года. Он не дал французам завязать себе глаза, отказался встать на колени, и сам скомандовал: ‘’Стреляй!’’.

Первый залп ранил Хофера, но он удержался на ногах и воскликнул: ‘’Да здравствует добрый кайзер Франц!’’. Второй залп раздробил ему лицо и повалил его на землю, но Хофер ещё оставался жив. Тогда солдат из Люксембурга Мишель Эйфес подошёл к нему и выстрелил в висок. Известие о смерти героя пристыдило венский двор, к тому времени уже активно готовящийся к свадьбе дочери императора Франца, Марии-Луизе, на Наполеоне Бонапарте, но дело уже изменить было нельзя — такова политика. ‘’Австрия осталась молчаливой свидетельницей казни Хофера’’, как писал Клейншмидт.

В современной Австрии, провозгласившей либерально-демократические ценности, память о Хофере жива, он чествуется как национальный герой, но внимание придаётся лишь национально-освободительному аспекту его борьбы, аспект же религиозный, бывший, пожалуй, даже более значимым, всячески замалчивается и не афишируется. Впрочем, не всеми. Во время широко отмечавшегося 200-летнего юбилея восстания в 2009 году, депутат австрийского парламента от партии зелёных заявил, что ‘’чествовать Андреаса Хофера сегодня это всё равно, что прославлять предводителя Талибана’’.

Так или иначе — память о Хофере и тирольских повстанцах должна жить в веках. Говоря сегодня о декоммунизации и Тамбовском восстании, мы не должны забывать о более ранних корнях большевизма, и более ранних примерах сопротивления агрессивной псевдорациональной идеологии, на иностранных штыках навязывавшей свой взгляд населению. Тем более что Ленин активно изучал и вдохновлялся именно Французской революцией, да и эпитет, с заглавной буквы, ‘’Великая’’ она получила, вообще говоря, только в российской, российской революционной среде.