Дэвид Грэбер и Дэвид Венгроу: Как (не) возникли города

Как не устают напоминать нам два Дэвида, древняя история намного увлекательнее и разнообразнее, чем мы привыкли считать. Из их новой книги «Начало всего: новая история человечества» мы уже узнали о трёх базовых свободах наших предков, «относительно-абсолютной» власти монархов, процветании в так называемые периоды «хаоса/упадка», досуге и достатке древних охотников и собирателей. На этот раз мы познакомимся с уникальными древними городами, среди которых: город, центром которого был бассейн; город, состоявший из сплошной периферии; и город, в котором храмы выполняли роль фабрик и складов.

Ранние городские жители Евразии (Месопотамии, Индии, Украины и Китая) и города без королей

Города возникают в сознании.

По крайней мере, так считал Элиас Канетти, писатель и социальный мыслитель, нередко отодвигаемый на задний план как один из эксцентричных центральноевропейских авторов середины прошлого века, к которым никто не знает как подступиться. Канетти считал, что жившие в небольших группах охотники и собиратели эпохи палеолита не могли не думать о том, какой могла бы быть жизнь в более крупных сообществах. Доказательства тому, утверждал он, можно обнаружить на стенах пещер, где изображены огромные стада животных. Как, глядя на это, можно не задуматься о стадах людей? Непременно должны были наши предки думать и о мёртвых, количество которых во много раз превышает количество живых. Что если бы все, кто когда-либо умер, собрались в одном месте? Эти «невидимые массы», считал Канетти, были первыми городами в истории человечества, пусть они и существовали лишь в воображении.

На первый взгляд всё это может показаться лишь праздными размышлениями, однако последние исследования когнитивных процессов показывают, что Канетти обратил внимание на нечто очень важное; нечто, что остальные упустили из виду. В определённом смысле, крупные социальные единицы всегда воображаемые. Иначе говоря, есть очевидная разница между нашим отношением к друзьям, родственникам, соседям, людям и местам, которые мы знаем непосредственно, и нашим отношением к империям, нациям и метрополиям, которые существуют преимущественно в нашем уме.

Согласно традиционной, хрестоматийной версии истории человечества, масштаб имеет решающее значение. Крошечные группы охотников и собирателей, в которых люди предположительно жили на протяжении большей части истории, были демократичными и эгалитарными именно потому, что были малочисленными. Часто преподносится как доказанный факт, что наши социальные эмоции, даже наша способность запоминать имена и лица, обусловлены тем, что 95 процентов своей истории мы прожили в крошечных группах численностью не более нескольких десятков человек. Считается, что мы запрограммированы на жизнь в маленьком коллективе. Как следствие, крупные объединения людей часто воспринимаются как нечто противоестественное. Именно поэтому, гласит теория, жизнь в крупных сообществах невозможна без городских планировщиков, социальных работников, налоговых инспекторов и полицейских.

С этой точки зрения, было бы вполне логично, если бы возникновение первых городов, первых действительно крупных объединений людей, постоянно живущих в одном месте, совпадало с появлением государств. Долгое время считалось, что археологические находки, сделанные в Египте, Месопотамии, Китае, Центральной Америке и других местах, подтверждают, что если собрать большое количество людей в одном месте, они неизбежно изобретут письменность, систему управления, хранилища и мастерские. Вскоре после этого произойдёт разделение на социальные классы.

Считалось, что «цивилизация» идёт в пакете: с одной стороны, она означает страдания для части населения (так как неизбежно должны появиться крепостные, рабы и пеоны), а с другой — делает возможным возникновение философии, искусства и науки.

Новые факты этого не подтверждают. Более того, многое из того, что мы узнали за последние 50 лет, опровергает традиционный нарратив. Сегодня нам известно, что в некоторых регионах города на протяжении столетий практиковали самоуправление и не имели ни храмов, ни дворцов. Во многих ранних городах не было ни системы управления, ни правящего класса. В некоторых других централизованная власть то появлялась, то исчезала. Другими словами, городская жизнь не всегда подразумевает политическую организацию.

Это открытие имеет далеко идущие последствия. Во-первых, оно подразумевает менее пессимистическую оценку человеческих возможностей, так как тот факт, что большая часть человечества сегодня живёт в городах, не диктует то, как именно мы должны жить. Но сначала необходимо понять, как вышло, что прежде мы так сильно ошибались.

К вопросу масштаба

«Здравый смысл» — странное выражение. Иногда оно означает именно то, что должно: мудрость, основанную на жизненном опыте и помогающую избежать глупых ошибок. Именно это мы имеем в виду, говоря, что мультяшному злодею, который снабжает свою машину Судного дня кнопкой, помеченной «самоуничтожение», или забывает заблокировать вентиляционные ходы в своей секретной штаб-квартире, не хватает здравого смысла. В то же время, иногда оказывается, что вещи, которые на первый взгляд согласуются со здравым смыслом, на самом деле ему противоречат.

На протяжении долгого времени здравый смысл гласил, что женщины — плохие солдаты. В конце концов, женщины мельче и слабее мужчин. Затем армии разных стран провели эксперименты и обнаружили, что из женщин получаются лучшие стрелки. Точно так же считалось, что людям в небольшой группе легче общаться на равных и принимать решения демократическим путём, а чем крупнее группа, тем труднее становится это делать. Если как следует задуматься, это противоречит здравому смыслу, так как не соответствует действительности в случае с группами, которые просуществовали долгое время. Со временем в любой группе друзей и тем более родственников возникают конфликты,

Поскольку проблема масштаба обычно рассматривается как часть нашего эволюционного багажа, будет полезно вернуться к истокам и вспомнить, что говорили на эту тему эволюционные психологи вроде Робина Данбара. Большинство из них подчёркивают, что социальная организация охотников и собирателей — как древних, так и современных — имеет несколько уровней, один внутри другого, как матрёшки. Базовая социальная единица — это пара с детьми. Чтобы обеспечить себя и своё потомство всем необходимым, эти базовые единицы вынуждены объединяться в группы, состоящие из

Есть очевидный аргумент против эволюционной модели, согласно которой самые крепкие социальные связи основаны на кровном родстве — многие люди попросту не выносят своих родственников. Это не менее верно в отношении современных охотников и собирателей, чем в отношении любых других людей. Некоторые находят мысль о жизни в окружении ближайших родственников настолько невыносимой, что преодолевают большие расстояния, чтобы оказаться подальше от них.

Последние демографические исследования (основанные на статистических данных, собранных из разных источников — от хадза в Танзании до марту в Австралии) показывают, что племена вовсе не состоят из кровных родственников; а благодаря геномике мы знаем, что аналогичная картина имела место и в древности, вплоть до плейстоцена.

Хоть современные марту, например, и называют себя потомками общего тотемного предка, на самом деле кровные родственники составляют лишь 10 процентов племени. Кто угодно может присоединиться к любой из групп марту. То же самое верно и в отношении хадза, биака, сан и других. Самые смелые могут и вовсе покинуть своё племя. Данный факт особенно удивителен в таких местах, как Австралия, где существуют сложные системы родства, основанные на происхождении от общих тотемных предков.

Похоже, что в подобных случаях родство — скорее метафора, вроде как мы бы с позиций интернационализма сказали, что «все люди — братья». Причём данная метафора часто охватывала большие расстояния, благодаря чему каждый, кто разочаровался в своих близких родственниках, мог рассчитывать на тёплый приём даже вдали от дома.

Современные сообщества охотников и собирателей как будто существуют одновременно в двух совершенно разных масштабах: малом и огромном, охватывающем обширные территории и даже целые континенты. Это может показаться странным, но с точки зрения когнитивной науки в этом есть смысл. Именно способность переключаться между разными масштабами отличает ум человека от ума других приматов. Обезьяны соперничают за самок и власть, однако любая достигнутая победа временна. Нет ничего вечного. Нет ничего воображаемого. Люди же живут одновременно с примерно полутора сотней людей, которых знают лично, и внутри воображаемых структур, которые объединяют их с миллионами или даже миллиардами других людей. Иногда, как в случае современных наций, они преподносятся как основанные на кровных связях, но не всегда.

В этом, по крайней мере, современные охотники и собиратели ничем не отличаются от древних охотников и собирателей, а также современных городских жителей. Все мы способны испытывать солидарность с людьми, которых, возможно, никогда в жизни не встретим, и быть частью макро-сообщества, существующего преимущественно в форме «виртуальной реальности», как мир потенциальных отношений с его собственными правилами, ролями и структурами.

Охотники и собиратели живут в малых группах, однако они не живут — и, вероятно, никогда не жили — в сообществах малого масштаба.

Канетти был прав. Прежде, чем стать реальностью, массовое общество возникает в сознании. И, что не менее важно, оно продолжает существовать в сознании даже после того, как становится реальностью.

Теперь мы можем вернуться к теме городов.

Некоторые элементы городской инфраструктуры — стены, дороги, парки, канализация — существуют на протяжении сотен и даже тысяч лет; люди же приезжают и уезжают, иногда навсегда, а иногда на выходные или праздники, чтобы навестить родственников, в целях торговли, туризма и так далее. Жизнь городов выходит за пределы всех этих перемещений. Дело не в долговечности камней и кирпичей и не в знакомстве большинства людей друг с другом — а в том, что люди считают себя частью города: лондонцами, москвичами, калькуттцами. Как пишет социолог-урбанист Клод Фишер:

«Большинство городских жителей ведут имеющий чёткие границы образ жизни. Они редко посещают центр города; знают только те части города, в которых живут или работают; и имеют дело лишь с очень незначительной частью населения. В определённые моменты — например, в часы пик, во время футбольных матчей и так далее — они окружены тысячами незнакомых людей, однако это никак не отражается на их жизни … жители городов обитают каждый в своём социальном мирке, которые соприкасаются, но не пересекаются друг с другом».

То же самое верно и в отношении древних городов. Аристотель, например, утверждал, что Вавилон был настолько большим, что даже через несколько дней после того, как он был захвачен вражеской армией, в некоторых частях города об этом по-прежнему не знали. То есть, с точки зрения древнего городского жителя, город мало чем отличался от клановой территории, простиравшейся на сотни миль. Это была структура, существовавшая преимущественно в воображении людей, что делало возможными дружеские отношения с теми, кого они никогда прежде не встречали.

На протяжении большей части истории человечества географическая область, в пределах которой протекала человеческая жизнь, неизменно уменьшалась.

Культурные области палеолита охватывали целые континенты. Культурные зоны мезолита и неолита включали более обширные территории, чем территории современных этноязыковых общностей (которые антропологи зовут культурами). Города были частью этого процесса уменьшения, поскольку городские жители могли проводить почти целую жизнь в пределах территории площадью несколько квадратных миль, что было невозможно в предыдущие эпохи. Огромная региональная система оказалась сжата до размеров городского пространства, сохранив своё виртуальное качество. Если именно так и обстояло дело, когда возникли первые города, то нет причин считать, что людям требовались сильно перестраиваться, так как люди всегда жили в больших, преимущественно воображаемых группах.

Так что же было нового? Вернёмся к археологическим данным. Поселения, населённые десятками тысяч жителей, впервые появляются около 6000 лет назад почти на всех континентах, изначально изолированно друг от друга. Затем их число начинает резко расти. Одна из причин, по которым так трудно совместить то, что нам известно о них сегодня, с традиционным эволюционным сценарием, согласно которому города, государства, бюрократии и социальные классы возникают вместе, — это то, насколько разными были эти города. Дело не только в том, что в некоторых ранних городах отсутствовали классовое разделение, монополия на богатство и управленческая иерархия. Им присуща такая степень вариативности, что она могла быть вызвана лишь сознательными экспериментами.

Новые археологические исследования показывают, что очень немногие из этих ранних городов практиковали авторитарное правление, а их экология была намного более разнообразной, чем раньше считалось: города далеко не всегда существовали за счёт непосильного труда крестьян, который в более поздние эпохи стал нормой. Однако в ранних городах мелкое огородничество и животноводство играло не менее важную роль, чем охота и собирательство. Конкретное соотношение зависело от того, в какой части мира находился тот или иной город. Экологический след ранних городских жителей был небольшим.

Какой была жизнь в этих ранних городах?

Нам, возможно, никогда не удастся в деталях реконструировать неписанные конституции первых городов мира и катаклизмы, которые периодически потрясали эти города. И всё же, имеющихся данных достаточно не только для того, чтобы опровегнуть традиционный нарратив, но и для того, чтобы открыть нам глаза на возможности, которые не приходили нам в голову. Прежде чем обратиться к конкретным примерам, следует хотя бы вкратце рассмотреть, почему вообще возникли города. Стали ли временные места, где сезонно собирались люди, постоянными поселениями? Это было бы слишком просто. Реальность более сложна и, как всегда, куда более увлекательна.

Города и почему они возникли

Где бы ни появлялись ранние города, они неизбежно знаменовали собой новый этап в истории мира.

Почти во всех ранних городах мы обнаруживаем сознательное утверждение гражданского единства: здания расположены гармоничным образом, что ясно указывает на планирование на общегородском уровне. Там, где есть письменные источники (в древней Месопотамии, например), мы видим, что люди определяют себя не с точки зрения племенной или этнической принадлежности, а просто как жителей данного города (часто как его «сыновей и дочерей»), объединённых почитанием его основателей, богов и героев; гражданской инфраструктурой и календарём ритуалов.

Между жителями городов были и различия; часто они происходили из разных мест. В великий город Теотиуакан уже в III и IV веках н.э. прибывали люди из таких отдалённых мест, как Юкатан и побережье Мексиканского залива. Все новоприбывшие поселялись в своих кварталах; в том числе, там, вероятно, был квартал майя. Многие древние города были разделены на кварталы, между которыми существовала постоянная вражда.

Что делает эти города необычными (по крайней мере, для нас), так это то, чего в них нет — в первую очередь, технологий: металлургии, интенсивного сельского хозяйства, административных методов и даже колеса. Важно отметить, что в большей части Америки до прибытия европейцев не было ни металлических орудий, ни лошадей, ослов, верблюдов или буйволов. Люди перемещались сами и перемещали грузы пешком, при помощи каноэ или волоком. Тем не менее, города доколумбовой эпохи, Теотиуакан и Теночтитлан, были намного крупнее, чем ранние города Китая и Месопотамии, не говоря уже о

Более того, самые крупные ранние города (то есть, города с самым большим населением) появились не в Евразии с её технологическими и логистическими преимуществами, а в Мезоамерике, где не было ни колёсных повозок, ни парусных судов, ни тягловых животных, ни металлургии, ни бюрократии.

Возникает вопрос: почему столько людей решили осесть в одном и том же месте? Согласно традиционному нарративу, причины были технологическими: города были поздним, но неизбежным следствием «аграрной революции», которая запустила цепь других преобразований, в том числе в сферах транспорта и управления, что позволило обеспечивать всем необходимым большие количества людей, живущих в одном месте. Со временем у этих больших количеств людей возникла необходимость в системах управления и государствах. Но данная версия событий не подтверждается фактами.

Нет даже единого сценария. Теотиуакан, например, стал крупным городом (на пике развития его население составляло около 100 тысяч человек) преимущественно благодаря серии вулканических извержений, которые вынудили людей покинуть свои родные места. Экологические факторы часто играли важную роль в развитии городов. Во многих частях Евразии и некоторых частях Америки города появились вскоре после изменения природных условий, произошедшего около 5000 лет до н.э. Имело место по меньшей мере два изменения окружающей среды.

Первое касается рек. В начале голоцена крупнейшие реки мира по-прежнему были непредсказуемыми. Затем, около 7000 лет назад, паводковые режимы стали более постоянными. Благодаря этому появились широкие и плодородные поймы вдоль течения Хуанхэ, Инда, Тигра и других рек, которые мы привыкли связывать с ранними цивилизациями. Параллельно с этим таяние полярных ледников в период среднего голоцена замедлилось, что способствовало стабилизации уровня моря. Эти два процесса привели к тому, что реки стали приносить удобряющий почву ил. Так появились современные веероподобные дельты Миссисипи, Нила и Евфрата.

Такие места, сочетавшие в себе влажную почву, ежегодно промываемую речной водой, с богатой болотной и речной средой обитания, ценимой мигрирующими животными и водными птицами, привлекали большое количество людей. Их особенно ценили земледельцы неолита, и неудивительно: эти места были увеличенными версиями среды, в которой зародилось неолитическое растениеводство, но с одним важным отличием: в непосредственной близости лежало открытое море, а рядом с ним обширные болотистые местности с обилием пищи на случай плохого урожая и органическими строительными материалами.

Всё это, в сочетании с плодородными пойменными почвами в глубине материка, способствовало развитию в Евразии более специализированных форм земледения, в том числе использованию плуга с впряжёнными в него животными (который к 3000 году до н.э. также стал использоваться в Египте) и разведению овец для получения шерсти. Так что экстенсивное сельское хозяйство вполне могло быть следствием, а не причиной урбанизации.

Выбор выращиваемых зерновых и разводимых животных часто зависел не столько от их питательной ценности, сколько от развитых в данном конкретном городе отраслей промышленности и особенностей местной кухни. Охотники и собиратели, рыбаки и птицеловы играли не менее важную роль в городской экономике, чем земледельцы и пастухи. Крестьянство было более поздним явлением.

Болота и поймы не благоприятствуют сохранности археологических артефактов. Во многих частях света самые ранние находки относятся к более поздней стадии развития городов. Некоторые из этих городов, построенных в болотистых местностях, были обнаружены лишь недавно. Последствия этих открытий часто непредсказуемы.

Например, сегодня нам известно, что в китайской провинции Шаньдун поселения размером 300 гектаров и более существовали уже к 2500 году до н.э., то есть за 1000 лет до возникновения первых королевских династий на центральных равнинах Китая. По другую сторону Тихого океана примерно в тот же период в долине реки Супе (территория современного Перу) возникли огромные церемониальные центры — в первую очередь, в городе Караль, где археологи обнаружили площади и гигантские платформы, созданные за 4 тысячи лет до появления империи инков.

Эти новые открытия показывают, что арехологам предстоит ещё многое узнать о первых городах. Они также указывают на то, что эти города могли возникнуть намного раньше, чем авторитарное правление и администрация, которые когда-то считались необходимым условием их существования. Аналогичные открытия сегодня делаются и в майянских низменностях, где были обнаружены гигантские церемониальные центры, относящиеся к 1000 году до н.э., что на тысячу лет раньше появления правителей классического периода, чьи города были меньшими по размеру.

Это, в свою очередь, ставит интересный, но сложный вопрос: на чём держались ранние города? Что служило социальным клеем? Пришло время перейти к конкретным примерам, но прежде чем рассмотреть великие цивилизации долин Тигра, Инда и Хуанхэ, мы должны посетить равнины Восточной Европы.

Как археологические находки, сделанные в Украине, переворачивают традиционные представления о возникновении городов

Древняя история стран Черноморского региона изобилует золотом. По крайней мере, именно такое впечатление может сложиться у рядового посетителя музеев Софии, Киева или Тбилиси. Со времён Геродота приезжавшие в этот регион возвращались с фантастическими историями о роскошных похоронах царей-воинов, сопровождавшихся массовыми убийствами лошадей и приближённых. Более тысячи лет спустя, в Х веке н.э., путешественник Ахмад ибн Фадлан рассказывал подобные истории, чтобы развлечь своих арабских читателей.

Вот почему в данном регионе понятие «праистория» (или «протоистория») неизбежно ассоциируется с могилами, наполненными сокровищами. И такие могилы действительно существуют. В западной части региона, в Болгарии, их можно найти в переполненном золотом Варненском могильнике, который относится к медному веку (V тысячелетие до н.э.). На востоке, в южной части России, традиция богатых захоронений зародилась немного позже и связана с курганной культурой.

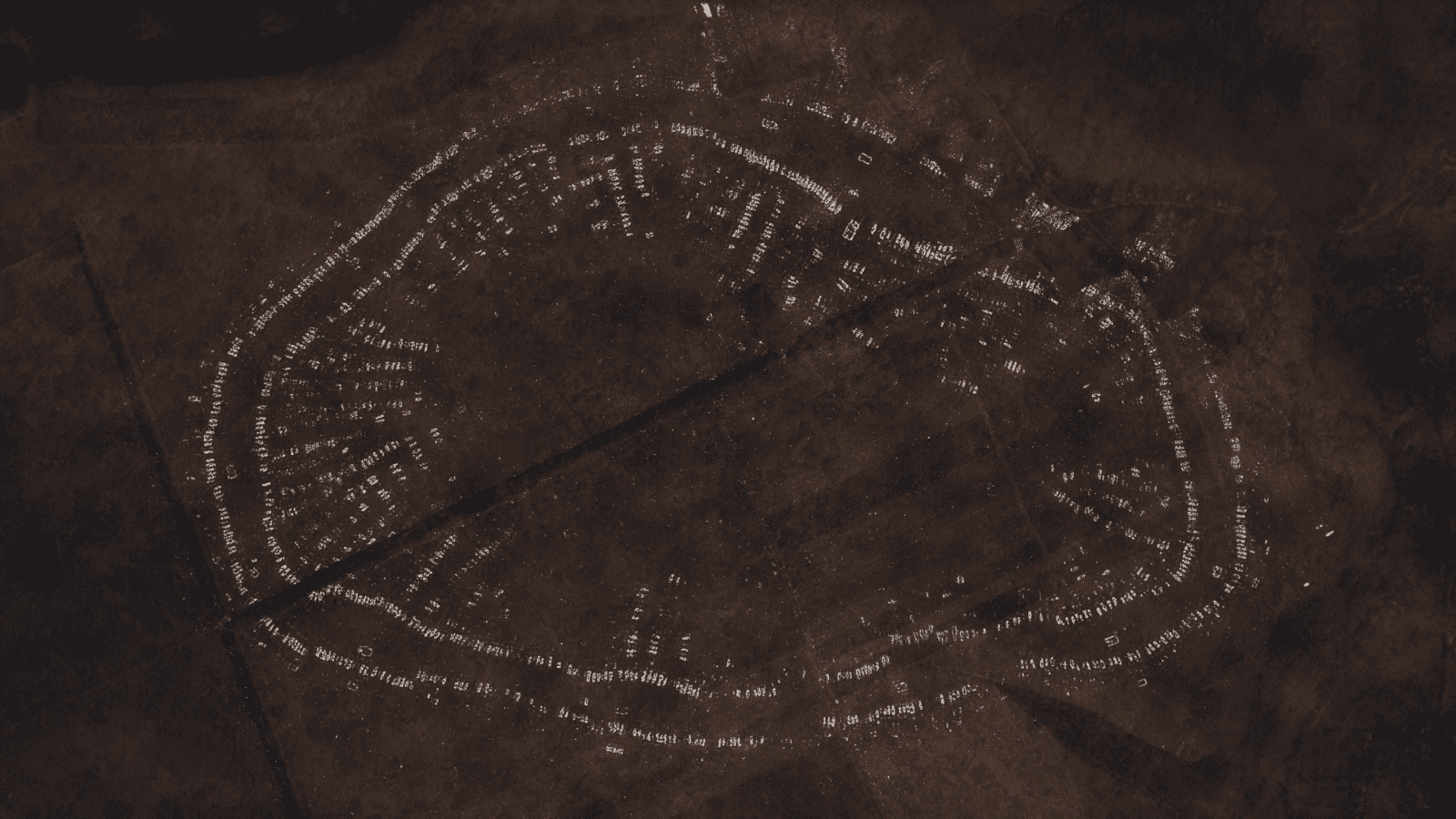

Однако это лишь часть истории. Более того, далеко не факт, что роскошные могилы воинов — это самый интересный аспект древней истории этого региона. Здесь также были города. Археологи из Украины и Молдовы впервые узнали о них в 1970-х годах, обнаружив следы намного более крупных и древних поселений, чем те, о которых было известно ранее. Дальнейшие исследования показали, что эти поселения (так называемые мегапоселения: Тальянки, Майданецкое, Небелевка), относятся к началу и середине IV тысячелетия до н.э., а это значит, что некоторые из них существовали ещё до первых городов Месопотамии. Они также занимали большую площадь.

Тем не менее, по сей день в научных дискуссиях о возникновении городов эти украинские поселения почти не фигурируют. Более того, сам термин «мегапоселение» — это своего рода эвфемизм, подразумевающий, что это не настоящие города, а нечто вроде необычно больших деревень. Как объяснить это нежелание принимать украинские мегапоселения в число ранних городов? Почему многие слышали об Уруке и

Всё дело в политике. Большая часть работы была проделана советскими учёными в период Холодной войны, что не только не поспособствовало знакомству западных коллег с их открытиями, но и обусловило скептическое отношение к ним. Не менее важную роль сыграла и политическая жизнь самих древних поселений, а точнее её отсутствие.

При раскопках украинских мегапоселений не было найдено никаких следов правительства, администрации и правящего класса. Другими словами, эти огромные поселения имели все отличительные признаки того, что археологи называют «простым» обществом.

Здесь на ум приходит известный рассказ Урсулы Ле Гуин «Уходящие из Омеласа», повествующий о воображаемом городе Омелас, который также обходится без королей, войн, рабов и тайной полиции. Мы привыкли, писала Ле Гуин, считать такие сообщества примитивными, однако «они отнюдь не простаки, не сладкогласные аркадские пастушки, не благородные дикари, не кроткие обитатели утопии. Они ничуть не примитивнее нас». Проблема в том, что «мы подвержены одной скверной привычке, коей во многом обязаны высоколобым педантам, — привычке считать любое проявление счастья признаком безнадёжного кретинизма».

Ле Гуин права. Само собой, мы не знаем, насколько счастливыми были жители украинских мегапоселений по сравнению, скажем, с властителями, строившими курганы, или приближёнными, приносимыми в жертву на их похоронах. К тому же, как знает каждый, кто читал рассказ, у жителей Омеласа также были свои проблемы. И всё же вопрос остаётся в силе: почему мы считаем народы, которые придумали, как управлять и обеспечивать всем необходимым большое количество людей без храмов, дворцов и военных укреплений, менее развитыми, чем те, которые до этого не додумались? И почему мы отказываемся удостаивать такое образование названием «город»?

Мегапоселения на территории Украины и соседних стран были заселены примерно с 4100 по 3000 год до н.э., то есть на протяжении примерно восьми веков, намного дольше, чем большинство городов. Почему они возникли? Как и города Месопотамии и долины Инда, они появились благодаря природным условиям, сложившимся в середине голоцена — только в данном случае это были не процессы возникновения пойм, а процессы почвообразования на равнинах северного побережья Чёрного моря. Местный чернозём известен своей плодородностью; благодаря ему земли между Южным Бугом и Днепром были житницей империй поздней античности.

К 4500 году до н.э. чернозём был повсюду от Карпат до Урала. Жители неолита, которые осели в этой местности, отправились на восток с нижних порогов Дуная и перешли через Карпатские горы. Мы не знаем, почему, но знаем, что на пути через долины рек и горные хребты они сохранили свою социальную идентичность. У них были общие культурные практики, отражённые в форме их жилищ, глиняных женских фигурках и особенностях кухни. Данная общность называется культурой Триполье-Кукутень.

Украинские и молдавские мегапоселения не возникли из ниоткуда. Они были созданы большим сообществом, которое существовало задолго до появления крупных поселений. Самое крупное из известных мегапоселений — Тальянки — занимало площадь 300 гектаров, то есть было больше Урука на раннем этапе его развития.

В Тальянках не было ни центрального управления, ни общих хранилищ, ни правительственных зданий, ни укреплений, ни акрополя, ни городского центра, ни чего-либо схожего со священным участком Урука (который назывался Э-Ана, «Храм Небес») или большим бассейном Мохенджо-Даро.

Не было ничего, кроме домов (в Тальянках их было более тысячи): прямоугольных, примерно 16 на 32 фута, из дерева и глины с каменным фундаментом. Если смотреть с высоты птичьего полёта, эти дома вместе с огородами образуют красивый круговой узор, напоминающий годичные кольца деревьев. В центре этого узора археологи рассчитывали обнаружить какое-нибудь величественное строение, однако в каждом случае центр оказывался пустым. Для чего использовалось это пространство? По одной версии, оно служило местом для собраний и обрядов, по другой — загоном для животных.

Расположение этих мегапоселений не менее удивительно, чем их размер: они находились недалеко друг от друга, на расстоянии от 6 до 9 миль. Их население, которое в некоторых случаях превышало 10 тысяч человек, должно было, следовательно, добывать ресурсы на прилегающих территориях. Однако их экологический след был на удивление незначительным. Тому есть несколько возможных объяснений. Высказывались предположения, что мегапоселения были заняты только часть времени в году. Эта версия плохо сочетается с конструкцией жилищ (представьте, сколько усилий нужно потратить, чтобы срубить деревья, заложить фундамент, построить крепкие стены и так далее). Вероятнее всего, эти мегапоселения напоминали другие города и были заселены ни на постоянной, ни на сезонной основе, а

Жители мегапоселений также сознательно избегали массовой вырубки леса. Их экономика была основана на сочетании огородничества, садоводства, животноводства в малых масштабах, а также охоте и собирательстве. Подобное разнообразие — большая редкость. Помимо пшеницы, ячменя и бобовых, местная диета включала яблоки, груши, вишни, плоды тёрна, жёлуди, лесные орехи и абрикосы. Жители мегапоселений охотились на благородных оленей, косуль и кабанов, занимались сельским хозяйством и собирали лесные ягоды.

Их образ жизни ни в коем случае не был «примитивным». Жители мегапоселений не только ухаживали за садами, огородами, лесами и стадами скота, но и добывали соль в карпатских источниках и на побережье Чёрного моря, кремень для орудий — в долине Днестра, а медь — на Балканах. Местная домашняя керамика считается одной из лучших в мире.

Среди археологов нет единого мнения о том, как всё это было устроено, но ясно, что логистические вызовы были огромными. Определённо имел место излишек, который мог стать причиной конфликтов; однако на протяжении восьми столетий не было ни войн, ни образования элит. Настоящая сложность мегапоселений кроется в том, как им удавалось предотвращать подобные явления.

За неимением письменных источников (и машины времени) мы мало что можем сказать о системе родства и наследования или коллективном принятии решений. Но некоторые сведения всё же имеются.

Каждое жилище было в своём роде уникальным. Каждая семья изобретала свои собственные версии домашних ритуалов, отражённые в уникальных наборах утвари и посуды самых разных форм и расцветок. Как будто каждая семья была художественной школой со своим собственным стилем.

Одна из самых распространённых находок среди руин домов — глиняные женские фигурки. Уцелели также игрушечные домики с мебелью и посудой, которые тоже указывают на важную роль женщин. Это сообщает нам кое-что о культурной атмосфере внутри семей.

При первом взгляде на эти мегапоселения в глаза сразу бросается их строгое единообразие, однако при ближайшем рассмотрении обнаруживаются постоянные отступления от стандарта. Местами жилища сгруппированы вместе, так что от трёх до десяти семей живут рядом. Границы этих скоплений обозначены канавами или ямами. В некоторых мегапоселениях эти скопления образуют кварталы, которые расходятся от центра к периферии. В каждом есть хотя бы одно более крупное здание, где люди время от времени собирались в целях, о которых мы можем только догадываться (для политических дискуссий? Судебных разбирательств? Сезонных праздников?).

Исследования показывают, что единообразие украинских мегапоселений было результатом принятия решений на местном уровне. Это значит, что отдельные семьи — или, по крайней мере, их представители в каждом квартале — имели общие взгляды на устройство поселения. Мы можем с уверенностью сказать, что в основе этого устройства лежал круг и его преобразующие свойства. Чтобы понять, как жители воплотили подобную систему в жизнь в таких масштабах, одной археологии недостаточно. К счастью, сегодня есть новая область, этноматематика. Самый полезный для нас пример — это традиционные поселения басков в высокогорьях Атлантических Пиренеев.

В основе устройства этих современных сообществ басков также лежит форма круга, которая подчёркивает равенство. Само собой, структура этих современных сообществ вряд ли в точности соответствует структуре сообществ древней Украины. Тем не менее, данный пример показывает, как круговое расположение способствует ситуации, когда «у всех есть соседи слева и соседи справа; нет ни первых, ни последних».

В коммуне Сент-Анграс, например, круговое расположение домов в деревне также служит основой для сезонного чередования обязанностей. Каждое воскресенье одна из семей освящает в местной церкви две буханки хлеба, одну из которых съедает сама, а вторую преподносит своим «первым соседям» (из дома по правую сторону); на следующей неделе эти соседи сделают то же самое по отношению к дому по правую сторону от себя, и так далее по часовой стрелке. В деревне, состоящей из сотни домов, полный цикл займёт около двух лет.

Обязанности, связанные с заботой об умерших, переходят в обратном направлении, против часовой стрелки. Если одна из семей не в состоянии выполнить свои обязанности, когда приходит её очередь, включается тщательно продуманная система, согласно которой её подменяет первый, второй или третий следующий дом. Данная система служит моделью для всех форм совместной деятельности. Те же принципы «первых соседей», подмены и ротации применяются во всех ситуациях, когда требуется больше рабочих рук, чем может предоставить одна семья: от посева и сбора урожая до сыроварения и убоя свиней. Это значит, что семьи не могут планировать свой повседневный труд исходя только из собственных нужд. Они также должны учитывать свои обязанности перед другими семьями, которые, в свою очередь, имеют обязанности перед другими, и так далее. Когда мы учитываем, что некоторые задачи — например, перегон скота на пастбища высоко в горах, доение коров, стрижка овец и охрана стад — требуют совместных усилий десяти семей, и что семьи должны находить время для всех своих многочисленных обязанностей, то начинаем понимать, о каких сложностях идёт речь.

Так называемые «простые» сообщества на деле редко оказываются такими уж простыми. Они часто сталкиваются с невероятно сложными логистическими проблемами, которые решаются благодаря системам взаимопомощи и без вмешательства централизованной власти.

Баски этого региона — эгалитаристы в том смысле, что, по их мнению, все семьи равны и имеют одинаковые обязанности; вместо того, чтобы осуществлять самоуправление посредством коммунальных собраний, они используют математические принципы. В результате получается гибкая система, которая обеспечивает равные отношения при почти полном отсутствии внутренних конфликтов.

Нет оснований считать, что подобная система может работать лишь в малых масштабах. Деревня с сотней домов — это уже больше, чем число Данбара, а баскские деревни и города были намного крупнее. Возвращаясь к украинским мегапоселениям, мы вынуждены признать, что многое до сих пор неизвестно. Примерно в середине IV тысячелетия до н.э. большинство из них были покинуты. Мы не знаем почему. И всё же они дают нам нечто важное — доказательство, что эгалитарные системы на городском уровне возможны. Держа это в уме, мы можем свежими глазами взглянуть на более известные примеры в других частях Евразии. Начнём с Месопотамии.

О Месопотамии и «не такой уж примитивной» демократии

Месопотамия буквально означает «Междуречье». Археологи иногда называют данный регион родиной городов. Поймы здесь пересекают преимущественно пустынный ландшафт южного Ирака, а ближе к Персидскому заливу переходят в болота. Города тут возникли самое позднее в 3500 году до н.э. В северной части, между Тигром и Евфратом, где реки текут через орошаемые дождями равнины, города могли возникнуть ещё раньше, до 4000 года до н.э.

В отличие от украинских мегапоселений и городов бронзового века в долине Инда, которые мы рассмотрим позже, Месопотамия была частью современной памяти задолго до того, как первые археологи начали раскапывать её древние телли. Каждый, кто читал Библию, слышал о Вавилонии и Ассирии; а в викторианскую эпоху, во время расцвета империи, исследователи Библии и ориенталисты начали проводить раскопки в местах, упомянутых в священных текстах (например, в Ниневии и Нимруде), в надежде найти города, которыми правили легендарные цари Навуходоносор, Синаххериб и Тиглатпаласар. И они их нашли; но были также другие, более любопытные находки: например, диоритовая стела с Законами Хаммурапи, найденная в городе Сузы на западе Ирана; глиняные таблички из Ниневии с текстом «Эпоса о Гильгамеше»; и Царское кладбище Ура на юге Ирака, где не упоминающиеся в Библии цари покоились в гробницах, полных несметных сокровищ, в окружении тел принесённых в жертву приближённых.

Были и некоторые неожиданности. Самые древние руины (в том числе Царское кладбище Ура) принадлежали к прежде неизвестной и не упоминающейся в Священном Писании культуре: шумерам, говорившем на языке, не относящимся к семитским (как и в случае с баскским, нет единого мнения насчёт того, к какой группе языков относится шумерский). Однако в целом, первые десятилетия арехологических раскопок в регионе, с конца XIX по начало XX века, подтвердили предположения о том, что древняя Месопотамия была империей и монархией. С шумерами, как казалось на первый взгляд, дело обстояло аналогичным образом.

Интерес общественности к находкам в Уре был настолько велик, что в 1920-х годах журнал The Illustrated London News посвятил не менее 30 статей раскопкам Царского кладбища, которые проводились под руководством Леонарда Вулли.

Сформировалось расхожее представление о Месопотамии как цивилизации городов, монархии и аристократии, изучение которой может помочь раскрыть «правду» об описанных в Библии событиях («Ур Халдейский» упоминается в Библии как родной город Авраама). Одним из главных достижений современных археологии и эпиграфики было то, что они полностью перевернули это представление и доказали, что Месопотамия никогда не была «землёй царей». Настоящая история намного сложнее.

Первые города Месопотамии, основанные в IV — начале III века до н.э., не содержат признаков монархии. Кто-то может возразить, что трудно со стопроцентной уверенностью доказать отсутствие чего бы то ни было. Однако нам хорошо известны признаки монархии в городах (поскольку 500 годами позже, начиная примерно с 2800 года до н.э., монархии начинают появляться повсюду): это дворцы, роскошные гробницы, надписи и крепостные стены. Так вот города в Месопотамии появились задолго до начала раннединастического периода.

В числе ранних аспектов городской жизни были и те, которые прежде ошибочно считались изобретениями периода монархии — например, явление, которое историки называют французским термином corvée: обязанность свободных граждан по выполнению сезонного общественно полезного труда.

Изначально считалось, что corvée — это разновидность налога (только в форме не товаров, а услуг), собираемого могущественными правителями. Однако даже по месопотамским меркам, corvée — очень древнее явление.

Согласно эпосу «Атрахасис», повествующему о всемирном потопе (прототип библейской истории о Ное), боги изначально создали людей, чтобы те выполняли за них работу. Месопотамские боги были на удивление трудолюбивыми и поначалу не чуждались работы. Позже, устав от копания ирригационных каналов, они создали меньших божеств и поручили работу им. Однако те взбунтовались, поэтому боги вынуждены были создать людей.

Выполнять corvée должен был каждый. Даже самые могущественные месопотамские правители позднего периода носили корзины с глиной при строительстве храмов. Шумерское слово, обозначающее corvée (dubsig), также означает корзину с землёй, а пиктограмма изображает человека с корзиной на голове (как на рельефе Ур-Нанше, ок. 2500 до н.э.). Свободные граждане выполняли dubsig на протяжении недель и даже месяцев. Жрецы трудились плечом к плечу с ремесленниками, пастухами и земледельцами. Позже цари начали делать исключения из правил, позволяя богатым откупаться от работы или нанимать для её выполнения других людей.

В царских гимнах говорится о «счастливых лицах» и «радостных сердцах» трудящихся. Само собой, в этом есть элемент пропаганды, однако очевидно, что даже в периоды существования монархии и империи работа над этими сезонными проектами велась в праздничной атмосфере, а рабочих чествовали хлебом, пивом, финиками, сыром и мясом.

Периоды трудовой мобилизации рассматривались как время абсолютного равенства перед богами, когда даже рабы занимали равное положение со своими хозяевами; а также время, когда воображаемый город становился реальным: люди сбрасывали свои повседневные идентичности пекарей, трактирщиков, жителей того или иного квартала, генералов и рабов, и становились на время строительства или восстановления какой-нибудь части города просто жителями Лагаша, Киша, Эриду или Ларсы.

Если города хотя бы частично строились именно таким образом, подобные мероприятия нельзя считать чисто символическими. Более того, были и другие институты, вероятно возникшие в додинастический период, которые обеспечивали рядовым гражданам участие в управлении городом.

Даже самые автократические правители поздних городов-государств отвечали перед городскими советами и собраниями, в которых женщины состояли наравне с мужчинами. «Сыновья и дочери» города могли влиять на самые разные аспекты жизни города, начиная от налогов и заканчивая внешней политикой.

Возможно, эти городские собрания и не были настолько влиятельными, как греческие, но с другой стороны, и рабство в Месопотамии не было так распространено, а женщины не были исключены из политической жизни. А ещё в дипломатической переписке встречаются упоминания о протестах (часто успешных) против непопулярных правителей и решений.

Современные исследователи обозначают такое положение дел термином «примитивная демократия». Это не очень удачное название, поскольку нет оснований считать, что подобные институты были неразвитыми. Постоянное употребление этого термина препятствует более широкой дискуссии, ограничивая её кругом ассириологов.

Идея о том, что в Месопотамии практиковалась «примитивная демократия» была впервые выдвинута в 1940-х годах датским историком и ассириологом Торкильдом Якобсеном. Сегодняшние исследователи продолжают его дело. Советы и собрания старейшин, которые представляли городских жителей, были особенностью не только ранних городов Месопотамии, как считал Якобсен; есть доказательства того, что они существовали и в более поздние периоды истории Месопотамии, вплоть до времён Ассирийской, Вавилонской и Персидской империй, которые упоминаются в Библии.

Народные советы и собрания были частью органов управления не только в городах самой Месопотамии, но и в её колониальных владениях (например, в городе Каниш в Анатолии), а также в городских сообществах соседних народов: хеттов, финикийцев, филистимлян и израильтян. Практически невозможно найти на Ближнем Востоке город, в котором не было бы своего аналога народного собрания. Это относится, в том числе, к таким регионам, как сирийская степь и северная Месопотамия, которые имели долгую монархическую традицию. К сожалению, нам по-прежнему очень мало известно о том, как были устроены эти собрания, кто входил в их состав и даже где они собирались. Древнегреческий наблюдатель мог с равной степенью вероятности назвать их демократическими, олигархическими и монархическими.

Самые однозначные из имеющихся у нас фактов относятся к периоду с IX по VII век до н.э. Ассирийские императоры Синаххериб и Ашшурбанапал были с библейских времён известны своей жестокостью и создавали памятники, прославляющие кровавую расправу над мятежниками. Однако в отношениях с верными подданными они были на удивление либеральными и часто предоставляли тем почти полную свободу действий. Мы знаем об этом благодаря тому, что губернаторы, правившие далеко от ассирийского двора, в главных городах южной Месопотамии — Вавилоне, Ниппуре, Уруке и Уре — отправляли письма своим повелителям. Много таких писем было найдено археологами в царских архивах в столице империи, Ниневии. В них губернаторы сообщают ассирийскому двору о решениях, принятых городскими советами. Из этих писем мы узнаём «волю народа» по самым разным вопросам, от внешней политики до избрания губрнаторов; мы также узнаём, что городские советы иногда брали власть в свои руки, собирая налоги для городских проектов и настраивая своих правителей друг против друга.

Тринидадский интеллектуал Сирил Лайонел Роберт Джеймс однажды сказал, что в Афинах «любая кухарка могла управлять государством». В Месопотамии, или по крайней мере в большей её части, было так же, ведь даже простой рабочий мог участвовать в законотворчестве и политической жизни.

Партиципаторное управление в древних месопотамских городах имело несколько уровней, от кварталов до целого города, причём интересы отдельных граждан были представлены на каждом из них. К сожалению, дошедшие до нас письменные источники содержат очень мало подробностей о том, как была устроена данная система. По мнению историков, это объясняется важной ролью собраний, которые функционировали независимо от центрального правительства и не нуждались в его письменном позволении.

Археологи в целом согласны с историками, хотя кто-то может резонно спросить, как археология может пролить свет на политические вопросы. Ответ даёт древний город Машкан-шапир, который был важным центром царства Ларса около 2000 лет до н.э. Как и в случае с большинством месопотамских городов, главной чертой городского ландшафта Ларсы был храм (посвящённый богу Нергалу, владыке преисподней), возведённый на платформе; однако арехологические раскопки вокруг ворот, в городской гавани и жилых кварталах показали на удивление равномерное распределение драгоценностей и ремесленных изделий в пяти главных районах при отсутствии ярко выраженного торгового или политического центра. В повседневных вопросах городские жители (даже в период монархии) преимущественно практиковали самоуправление, как и до появления царей.

Иногда прибытие авторитарного правителя

Переписка, относящаяся к данному периоду, подтверждает неприязнь местных городских собраний к заезжим монархам. Письма к

Так что большинство городских жителей Месопотамии не нуждалось в правителях. Они были организованы в независимые органы самоуправления, которые реагировали на неугодных правителей либо изгоняя тех, либо покидая город. Но это не даёт однозначного ответа на вопрос о том, как управлялись месопотамские города до появления царей. Ответ дадут находки, сделанные при раскопках Урука (современная Варка, библейский Эрех), поздняя мифология которого вдохновила Якобсена на создание термина «примитивная демократия».

Начало (письменной) истории и (устного) эпоса: большие советы в городах и маленькие царства в горах

Состоянием на 3300 год до н.э. Урук занимал площадь около 200 гектаров, то есть был намного крупнее соседних городов южной Месопотамии. Население Урука в этот период, по разным оценкам, составляло от 20 до 50 тысяч человек. Вполне возможно, что клинопись была изобретена именно здесь. Её ранние формы можно увидеть на табличках для административного учёта. Письменность в этот период использовалась преимущественно для счетоводства в храмах города. Несколько тысяч лет спустя, также в храмах Урука, клинопись канула в небытие, достигнув такой степени развития, что стала использоваться для записи первых в мире кодексов законов и литературы.

Что нам известно о раннем Уруке? На конец IV тысячелетия до н.э. в нём был высокий акрополь, большую часть которого занимал общественный район Э-Ана, «Храм Небес», посвящённый богине Инанне. На вершине акрополя было девять внушительных зданий, от которых до нашего времени уцелели лишь известняковые фундаменты, фрагменты лестниц и украшенных мозаикой колонных залов. Крыши этих зданий вероятно были сделаны из экзотических видов дерева, доставленного по реке из «кедрового леса» в Сирии, который упоминается в «Эпосе о Гильгамеше».

В противоположность украинским мегапоселениям, Урук в своём первоначальном виде имел центр, но не имел периферии (нам почти ничего не известно о жилых кварталах, так как первые археологи игнорировали их).

Другими словами, мы имеем представление об общественном пространстве, но ничего не знаем о частном, с которым его можно было бы сравнить.

Большинство общественных зданий, скорее всего, предназначались для собраний. Был также Большой двор, окружённый двумя рядами лавок и оборудованный каналами, по которым поступала вода для деревьев, обеспечивавших тень во время собраний на открытом воздухе. Подобная планировка подтверждает, что Уруком управляло народное собрание; и действительно, как указывал Якобсен, в «Эпосе о Гильгамеше» (который начинается в додинастический период Урука) упоминаются подобные собрания.

Для сравнения: Афинская агора во времена Перикла (V век до н.э.) также содержала храмы на открытом воздухе, однако народные собрания проходили на открытом пространстве под названием Пникс, невысоком холме, оборудованном сидячими местами для совета пятисот, члены которого избирались жеребьёвкой и управляли повседневными делами города (остальные граждане должны были стоять). В собраниях на Пниксе принимало участие от 6 до 12 тысяч человек — только свободные мужчины, то есть примерно 20 процентов населения города. Большой двор Урука был намного крупнее, и, хотя мы точно не знаем, каким было население Урука в 3500 году до н.э., оно вряд ли было настолько же большим, как в классических Афинах. А это значит, что доля участвовавших в собраниях была выше. Это логично, учитывая, что, в отличие от Афин, женщины не были исключены из общественной жизни, 30 процентов населения не было лишено права голоса, а ещё 40 процентов не было рабами.

В более поздний период ситуация изменилась. Около 3200 года до н.э. общественные здания Э-Аны были снесены. На их месте появились огороженные дворы и зиккураты. К 2900 году до н.э. цари соседних городов-государств начали предпринимать попытки захватить контроль над Уруком, и в ответ на это город был обнесён крепостной стеной длиной 5,5 миль (её строительство позже приписывалось Гильгамешу). Ещё несколькими столетиями позднее правители города стали отождествлять себя с богами, строить себе дворцы прямо на пороге «Храма Небес» и вырезать собственные имена на его священных стенах.

Тогда как признаки демократического самоуправления всегда неубедительны (можно ли на основании одних лишь археологических находок составить представление о том, что на самом деле происходило в Афинах V века?), признаки царской власти однозначны.

Чем на самом деле знаменит Урук, так это письменностью. Это первый город, в котором были найдены многочисленные письменные документы, некоторые из которых относятся к периоду до появления царей. К сожалению, эти тексты также очень трудно расшифровать.

Большинство текстов записаны на глиняных табличках, которые были найдены в выгребных ямах, вырытых в фундаменте акрополя. Они предоставляют очень ограниченный взгляд на жизнь города. Многие из них подтверждают оплату за товары или услуги. Есть также списки знаков, которые будущие писцы копировали в процессе обучения, чтобы познакомиться со стандартным административным лексиконом того времени. Историческая ценность последних неясна, так как писцы могли изучать самые разные знаки (они выдавливались деревянной палочкой на ещё мягкой глине), необязательно имевшие практическое применение.

И всё же, само существование школы для писцов показывает, что в «обителях богов» имело место нечто большее, чем ритуальные собрания. В них также осуществлялось управление движением товаров и целыми отраслями производства, а также разрабатывались педагогические методы, которые оказались настолько важными для городской жизни, что они используются по сей день.

Чтобы составить представление о значении некоторых из этих нововведений, стоит вспомнить, что почти каждый из нас учился читать в классе, где ученики сидели несколькими рядами напротив учителя, который следовал стандартному учебному плану. Этот способ обучения — шумерское изобретение.

Так что же мы знаем об этих обиталищах богов? Прежде всего, они больше напоминали фабрики, чем храмы. Даже самые ранние из них располагали большим количеством рабочих рук, а также вмещали мастерские и склады сырья. Некоторые методы организации труда, использовавшиеся в шумерских храмах — например, стандартные единицы нагрузки и времени — практикуются по сей день. Шумеры считали всё — в том числе, дни, месяцы и годы — при помощи шестидесятеричной системы, от которой берёт начало наша система времяисчисления.

Временами трудно определить, кем именно были храмовые работники — были ли они постоянно закреплены за храмами или просто выполняли corvée? Наличие в списках детей указывает на то, что по крайней мере некоторые жили там. Если так, то это значит, что им больше некуда было идти. Судя по шумерским храмам позднего периода, рабочая сила состояла из городских нуждающихся всех видов: вдов, сирот и людей, которые оказались в трудном положении

Стоит отметить и невероятное количество отраслей производства, которые процветали в храмовых мастерских. Среди них были первое крупномасштабное производство молока и шерсти; производство дрожжевого хлеба, пива и вина (а также упаковки для всей этой продукции). В документах упоминается около 80 видов рыбы (пресноводной и морской) и производных продуктов, хранившихся на храмовых складах. На основании этого мы можем сделать вывод, что главными экономическими функциями храмов были координация работ в ключевые времена года и контроль качества производимых товаров.

В отличие от строительства ирригационных каналов и дорог, эта работа выполнялась под административным надзором. То есть на ранней стадии месопотамской городской жизни государственный сектор (общественные работы, международные отношения) находился преимущественно в ведении местных или городских собраний; тогда как «сверху» контролировались сферы экономики и производства потребительских товаров.

Само собой, у жителей Урука не было представления об «экономике». Для шумеров назначением фабрик и мастерских было обеспечение подношений для богов города и проведение фестивалей в их честь. Последние, вероятно, изображены на Урукской вазе, одном из немногих уцелевших образцов нарративного искусства этого периода. На резном узоре вазы изображено несколько одинаковых нагих мужчин, идущих позади более крупной мужской фигуры и несущих подношения к храму богини Инанны. Не совсем ясно, кого изображает эта более крупная мужская фигура.

К сожалению, ранние надписи дают очень ограниченное представление о городской жизни. Мы знаем о массовом производстве шерстяной одежды и других изделий в храмах; мы также можем предположить, что эти шерстяные и другие изделия обменивались на дерево, металл и драгоценные камни, которых не было в долинах рек, но которыми изобиловали близлежащие высокогорья. Мы мало знаем о том, как был организован этот обмен на ранних этапах, однако благодаря археологическим находкам нам известно, что Урук основывал колонии, крошечные версии себя самого, в стратегических точках вдоль торговых путей. Колонии Урука были одновременно торговыми аванпостами и религиозными центрами. Их следы можно обнаружить вплоть до Таврских гор на севере и иранского Загроса на востоке.

«Урукская экспансия», как это явление называется в арехологической литературе — настоящая загадка. С одной стороны, нет фактов, свидетельствующих об агрессивных завоеваниях (ни оружия, ни укреплений); с другой, явно имели место попытки повлиять на жизнь соседних народов (по сути, колонизировать их), навязать им новый, городской образ жизни.

Эту миссию эмиссары Урука выполняли с миссонерским рвением. Строились храмы, а вместе с ними среди местного населения распространялись предметы одежды, молочные продукты, вино и шерстяные изделия. Хоть сами по себе эти товары не всегда были новыми, храмы привносили принцип стандартизации: городские храмовые фабрики производили продукцию в стандартной упаковке, а также гарантировали качество.

Весь процесс был, в определённом смысле, колониальным, и были те, кто ему противился. Как мы теперь знаем, процесс возникновения «государства» — и, в частности, аристократии и монархии — можно понять лишь в более широком контексте этой контрреакции.

Возможно, самый познавательный древний город в этом смысле — Арслантепе, «Львиный холм», близ города Малатья на востоке Турции. Примерно в то же самое время, когда Урук стал крупным городом, Арслантепе превратился в важный региональный центр благодаря металлу и дереву. Возможно, изначально на этом месте было нечто вроде сезонной ярмарки; учитывая расположение на высоте почти 3,300 футов над уровнем моря, в зимние месяцы здесь, скорее всего, всё было покрыто снегом. Даже на пике своего развития Арслантепе занимал площадь не более 5 гектаров, а население не превышало нескольких сотен человек. Однако на этих 5 гектарах археологам удалось найти свидетельства целого ряда политических процессов.

История Арслантепе началась около 3300 года до н.э. со строительства храма. Этот храм напоминал храмы Урука и его колоний; как и в каждом месопотамском храме, здесь были хранилища и архивы. Но через несколько поколений храм был разрушен и на его месте был возведён гигантский комплекс, состоявший из зала для аудиенций, жилых помещений, хранилищ и оружейной. Многочисленные мечи и наконечники копий — искусно отлитые из сплава меди с мышьяком — указывают на особое отношение к оружию, новую эстетику сражений и убийств. Археологи называют это здание «первым в мире дворцом».

Начиная с 3100 года до н.э., сначала на территории восточной части современной Турции, а позже и в других местах на периферии городской цивилизации, появляются признаки зарождения воинской аристократии, вооружённой копьями и мечами и живущей в крепостях или маленьких дворцах на холмах.

От бюрократии не остаётся и следа. Появляются не только резиденции аристократов (напоминающие медовый зал Беовульфа), а и гробницы людей, явно считавшихся при жизни героическими фигурами (поскольку они брали с собой в загробный мир огромные количества оружия, драгоценностей и тканей).

В эти гробницы помещались обильные количества еды, питья и украшений. Это говорит о том, что похороны превращались в некое подобие состязания, в ходе которого бесценные трофеи, реликвии и богатства показательно уничтожались; иногда рядом с гробницами были массовые захоронения приближённых, убитых на похоронах в качестве подношений. В отличие от отдельных гробниц «принцев» и «прицесс» ледникового периода, есть целые кладбища, состоящие из таких захоронений (например, в Башур Хойюке), тогда как в Арслантепе мы видим инфраструктуру (форты и склады), которую можно ожидать от сообщества, в котором правит воинская аристократия.

Здесь мы наблюдаем зарождение того, что Гектор Манро Чедвик называл «героическим обществом». Возникли эти общества именно там, где он предсказывал: на периферии бюрократически организованных городов.

Чедвик, писавший в 1920-х годах (и работавший профессором англосаксонского в Кембриджском университете примерно в то же время, когда Толкин занимал аналогичный пост в Оксфорде), задумался о том, почему великие эпичские поэмы (скандинавские саги, поэмы Гомера, «Рамаяна») всегда возникают у народов, контактировавших с городскими цивилизаицями, но отвергнувших ценности этих цивилизаций. Долгое время идея «героических обществ» была непопулярной; считалось, что подобные общества не существовали на самом деле, а были позже выдуманы в эпической литературе.

Однако не так давно археологи признали факт существования типичных героических захоронений, которые указывают на важную культурную роль пиров и выпивки, а также красоты и славы мужчины-воина. Причём данное явление всегда имеет место на периферии городской жизни на протяжении всего евразийского бронзового века. Отличительные черты этих «героических обществ» мы можем найти именно в тех эпических поэмах, которые сравнивал Чедвик (в каждом из регионов тексты появляются намного позже героических захоронений, но проливают свет на более ранние обычаи).

Все эти культуры были аристократиями без центральной власти и принципа сувернитета. Вместо единого центра мы обнаруживаем здесь множество героических фигур, соперничающих за рабов и приближённых. «Политическая жизнь» в таких обществах состояла из долгов верности или мести; все они использовали состязания в качестве главного элемента ритуала и политики. Нередко в ходе этих театрализованных представлений приносились в жертву или раздавались огромные количества трофеев и сокровищ. И во всех случаях имело место неприятие достижений соседних городских цивилизаций, прежде всего письменности, вместо которой у них были поэты и жрецы, запоминавшие тексты наизусть. Они также отвергали торговлю, а с ней и единую валюту, которой противопоставлялись уникальные материальные ценности.

Само собой, невозможно проследить процессы к периоду, когда письменные источники отсутствовали. Однако в той мере, в которой современная археология позволяет идентифицировать источник «героических обществ» такого рода, его следует искать именно на географической и культурной периферии первых городов мира (более того, одни из самых ранних аристократических гробниц в высокогорьях Турции выкопаны прямо среди руин покинутых колоний Урука).

Аристократия (а, может, и монархия) возникла как реакция на эгалитарные города месопотамских равнин, к которым представители первой, вероятно, испытывали такую же ненависть, какую Аларих I позже испытывал по отношению к Риму, Чингисхан — к Самарканду или Мерву, а Тамерлан — к Дели.

Была ли цивилизация долины Инда примером кастовой системы до царей

Перенесёмся теперь на тысячу лет вперёд — в 2600 год до н.э., когда на берегах Инда, на территории современной пакистанской провинции Синд, был основан город Мохенджо-Даро. Он просуществовал 700 лет. Сегодня этот город считается главным примером общества нового типа, которое в тот период процветало в долине Инда; археологи называют этот тип общества Индской, или Хараппской цивилизацией. Это была первая городская культура Южной Азии. Здесь мы найдём дальнейшие доказательства того, что города бронзового века — первые крупные, спланированные поселения — могли возникнуть в отсутствие правящих классов и управленческих элит. Однако сами города долины Инда также имеют некоторые уникальные и загадочные особенности, о которых археологи спорят вот уже более ста лет.

На первый взгляд, Мохенджо-Даро оправдывает свою репутацию лучше всего сохранившегося города бронзового века. Современность города не ускользнула от внимания первых работавших здесь археологов, которые говорили о «главной улице», «полицейских бараках» и так далее (хотя позже и оказалось, что первые трактовки были ошибочными). Большая часть города состоит из кирпичных зданий нижнего города с его прямыми улицами, длинными бульварами, сложными дренажными и канализационными системами (терракотовые трубы, домашние и общественные туалеты и ванные). Надо всем этим возвышалась цитадель верхнего города, располагавшийся на возвышении общественный центр, также известный (по причинам, которые будт объяснены позже) как «большой бассейн». Обе части города стояли на искуственных земляных насыпях, а цитатель вдобавок была окружена стеной из жжёного кирпича, что обеспечивало дополнительную защиту в случае выхода Инда из берегов.

Во всей Индской цивилизации у

Индская цивилизация имела собственную письменность, которая возникла и исчезла вместе с её городами. Она до сих пор не расшифрована. До нас дошли преимущественно короткие надписи на сосудах для хранения и медных инструментах. Короткие надписи фигурируют и на крошечных каменных амулетах с реалистичными фигурками животных: водяных буйволов, слонов, носорогов, тигров, а также фантастических существ, преимущественно единорогов. Ведутся споры о назначении амулетов: использовались ли они в качестве пропусков в огороженные районы, комплексы города и на церемонии? Или же они служили печатями на изделиях (аналогом современного брендинга)?

Помимо письма, которое мы не можем расшифровать, Хараппа и

Всё это означает, что нам многое неизвестно — включая размер и население города (по последним оценкам, оно составляло около 40 тысяч жителей, но трудно сказать наверняка). Неясно даже, где проходили его границы. Некоторые исследователи учитывают лишь видимые части нижнего города и цитадель верхнего, что даёт площадь в 100 гектаров. Другие отмечают, что есть признаки того, что город занимал намного большую площадь, возможно, даже в три раза большую, однако значительная его часть была затоплена.

Несмотря на все трудности, Мохенджо-Даро и другие подобные города Пенджаба дают нам ценную информацию об общественной жизни в первых городах Южной Азии и помогают ответить на более широкий вопрос, который мы ставили ранее: есть ли причинно-следственная связь между масштабом и неравенством?

Что археологические данные сообщают нам о распределении богатства в

Знания о письменности, единицах измерения расстояния и веса также были доступны жителям нижнего города, которые занимались самыми разными ремёслами, от гончарного дела и металлообработки до производства бусов. Иначе обстояло дело с общественными центрами верхнего города. Главной особенностью этой части города был большой бассейн длиной 40 и глубиной 6 футов, к которому вели лестницы с деревянными ступеньками. Бассейн был построен в изысканном стиле, но при этом не украшен памятниками правителям.

Пока большой бассейн использовался — то есть на протяжении нескольких столетий — не было признаков производственной деятельности поблизости. Сужающиеся пандусы акрополя не позволяли использовать запряжённые волами телеги. Все усилия были направлены на обслуживание бассейна. Примыкавшие к бассейну бараки и кладовые использовались для размещения обслуживающего персонала и хранения инструментов.

Цитадель Мохенджо-Даро была своего рода «городом в городе», в котором традиционные принципы организации были перевёрнуты с ног на голову.

Это вызывает ассоциации с кастовой системой с её иерархией общественных ролей. Однако самое раннее упоминание о кастах в Южной Азии имеет место лишь тысячелетием позже в «Ригведе», собрании религиозных гимнов, впервые записанных около 1200 года до н.э. В кастовой системе выделялось четыре сословия, или варны: брахманы (священнослужители), кшатрии (воины, правители), вайшьи (торговцы) и шудры (разнорабочие). Система варн — одна из самых «неравных» социальных систем, однако место в этой иерархии определяется не материальным благосостоянием, а отношением к определённым (загрязняющим) субстанциям: не только мусору и отходам, но и телесным жидкостям, связанным с рождением, смертью и менструацией (а также людьми, которые имеют с ними дело). Это создаёт трудности для современных исследователей, пытающихся применить коэффициент Джини и другие имущественные критерии «неравенства» к данному обществу. С другой стороны, это может помочь нам понять некоторые загадочные особенности Мохенджо-Даро — например, тот факт, что жилые здания, больше напоминающие дворцы, расположены не в верхнем городе, а на улицах нижнего, среди грязи, сточных канав и заливных полей.

Само собой, мы не можем проецировать общественный строй, описанный в санскритской литературе, на более раннюю Индскую цивилизацию. Если первые города Южной Азии и были организованы на основе некоего аналога кастовых принципов, то необходимо сразу же отметить одно важное отличие от описанной намного позже в санскритских текстах системы, в которой вторая ступень иерархии отводится воинам. В долине Инда периода бронзового века нет следов существования класса воинов. Даже в таких крупных городах, как Хараппа и

Индская цивилизация не была торговой или религиозной утопией; не была она и исключительно мирным обществом. В то же время, в ней, судя по всему, не было харизматичных, авторитетных фигур: военачальников, законодателей и тому подобных. Часто утверждается, что скульптура из жёлтого известняка, известная как «Король-жрец», изображает как раз такую фигуру. Однако нет оснований считать, что это скульптура жреца или правителя. Скорее всего, это просто скульптура бородатого мужчины бронзового века.

Со временем большинство экспертов согласилось с тем, что нет доказательств существования царей-жрецов и

Кто-то может возразить: теоретически это так, но какова вероятность отсутствия иерархии и того, что «чистые» и богатые не играли более важную роль в управлении городом? Большинству из нас очень трудно представить себе, что равенство в большом масштабе может работать. Однако это лишь показывает, насколько мы уверовали в нарратив, согласно которому авторитарная власть неизбежным образом возникает там, где собирается большое количество людей (а демократия воникает лишь намного позже и лишь однажды, в древней Греции).

Учёные всегда требуют неопровержимых доказательств существования демократических институтов в далёком прошлом. Однако примечательно, что они никогда не требуют доказательств в пользу существования иерархических систем власти, которые принимаются как данность.

Можно сколько угодно размышлять на тему того, откуда взялась такая привычка мышления, но это не поможет нам установить, осуществлялось ли управление повседневными делами в Индской цивилизации на эгалитарных основах. Нам кажется более полезным вопрос о том, встречаются ли подобные примеры в более поздние и лучше документированные периоды истории Южной Азии.

А такие примеры нетрудно найти. Один из них — социальная среда, в которой возникли буддийские монастыри, сангхи. Изначально слово «сангха» использовалось для обозначения народных собраний, управлявших многими городами Южной Азии при жизни Будды (V век до н.э.). В ранних буддийских текстах говорится, что Будда вдохновлялся их примером, в частности акцентом на коллективном принятии решений. В ранних сангхах требовалось участие всех монахов, а решения принимались единогласно. К голосованию большинством прибегали только тогда, когда не было консенсуса. То есть, даже 2000 лет назад для монахов считалось нормальным принимать решения так, как это делают современные антиавторитарные активисты в Европе и Латинской Америке; этот способ был основан на идеале равенства. Так же управлялись и целые города.

Известны ли нам примеры обществ с кастовыми системами, в которых управление осуществляется на эгалитарных основах? Каким бы парадоксальным это ни казалось, ответ, опять же, положительный. Есть множество подобных примеров. Наверное, наиболее известный из них — сека на острове Бали, население которого приняло индуизм в Средние века. Балийское общество имеет строгую иерархию, в которой не только каждая группа, но и каждый отдельный человек знает своё место. Равных здесь нет и быть не может; балийцы сказали бы, что так и должно быть.

В то же время, повседневное управление жилыми кварталами, храмами и сельскохозяйственными работами организовано на основе системы сека, согласно которой все должны принимать участие и приходить к единогласным решениям. Если, например, квартальный совет собирается для обсуждения ремонта крыш общественных зданий или блюд, которые должны подаваться во время танцевального конкурса, те, кто считают себя выше других и не хотят сидеть на земле рядом с простолюдинами, могут не явиться; однако в таком случае им придётся заплатить штраф, который пойдёт на ремонт крыш и предостоящий праздник. Мы не знаем, практиковалась ли подобная система в долине Инда более 4000 лет назад. Данный пример всего лишь показывает, что социальная иерархия и механизм управления не обязательно должны быть основаны на одних и тех же принципах.

То же самое верно в отношении королевств и империй. Согласно одной очень популярной теории, королевства и империи возникают в речных долинах, поскольку сельское хозяйство в этой местности невозможно без сложных ирригационных систем, строительство которых, в свою очередь, невозможно без координации и контроля сверху. Бали, опять же, служит отличным примером обратного. На протяжении большей части своей истории Бали был разделён на отдельные, враждующие между собой королевства. При этом, Бали — это относительно маленький вулканический остров, имеющий чуть ли не самую высокую плотность населения в мире; прокормить такое количество людей удаётся благодаря сложной системе заливных рисовых полей. Однако королевства, судя по всему, никак не участвовали в управлении ирригационной системой. Этим занимались «водные храмы», через которые сами крестьяне управляли распределением воды.

О предположительном случае «городской революции» в доисторическом Китае

Итак, мы рассмотрели, что происходило на заре возникновения городов в трёх разных частях Евразии. Во всех трёх случаях мы отметили отсутствие монархов и воинов, а также тот факт, что все эти города, вероятно, имели органы самоуправления. В то же время, каждая из этих местных традиций сильно отличалась от других.

Стремление к эгалитаризму в любой исторический период может принимать одну из двух диаметрально противоположных форм:

идеи о том, что все люди совершенно одинаковы

идеи о том, что люди настолько разные, что их невозможно сравнивать

На практике эгалитаризм подразумевает понемногу и от одного, и от другого.

Однако можно сказать, что в Месопотамии — с её стандартизированными изделиями, равной платой всем служащим храма и народными собраниями — предпочтение скорее отдавалось первому варианту. Украинские мегапоселения, в которых каждая семья имела собственный художественный стиль, а возможно, и домашние ритуалы, выбрали второй. Если наша теория верна, Индская цивилизация олицетворяет собой третью возможность: сочетание равенства в одних отношениях (даже кирпичи были все совершенно одинакового размера) с иерархией в других.

Важно подчеркнуть: мы отнюдь не утверждаем, что первые города в каждом регионе были основаны на принципах эгалитаризма. Мы лишь говорим, что, согласно археологическим данным, так происходило на удивление часто, а это противоречит традиционным представлениям о влиянии масштаба на устройство общества.

Во всех рассмотренных нами случаях — украинских мегапоселениях, Уруке и городах долины Инда — существенное увеличение размера поселений не привело к концентрации богатства и власти в руках правящих элит.

Выше мы предоставили лишь некоторые отрывочные сведения о городах, которые были заселены на протяжении веков. Вряд ли за этот период в них не было ни одного катаклизма, переворота или кризиса. В некоторых случаях нам точно известно, что они были. В

Как и украинские мегапоселения, индийские города тоже в итоге были покинуты. Им на смену пришли героические сообщества гораздо меньшего размера, правила которыми аристократия. В месопотамских городах со временем появились дворцы. Одним словом, вполне можно заключить, что история везде двигалась в сторону авторитарного правления. В долгосрочной перспективе так и было; к моменту появления письменных исторических источников, лорды, короли и императоры были почти везде (хотя гражданские институты и независимые города также не исчезли). И всё же, спешить с выводами не стоит. Иногда имели место кардинальные перемены в противоположном направлении — так было, например, в Китае.

Археологи установили, что в Китае зарождение городов и появление первой королевской династии, Шан, разделяет целая пропасть. После обнаружения в начале ХХ века гадальных костей в городе Аньян (провинция Хэнань), политическая история Китая начала вестись от правителей Шан, пришедших к власти около 1200 года до н.э. До недавнего времени цивилизация династии Шан считалась сочетанием более раннего городского (культуры Эрлиган и Эрлитоу) и аристократического, или «кочевого», элементов (техники бронзового литья, новые виды оружия и запряжённая лошадьми колесница).

Прежде считалось, что до Шан не было ничего заслуживающего внимания. Всего несколько десятилетий назад в учебниках по ранней истории Китая упоминалось лишь о многочисленных «неолитических» культурах с их собственными методами земледелия, стилями гончарных и ювелирных изделий. Эти сообщества считались мало чем отличающимися от неолитических сообществ любого другого региона в мире: они жили в деревнях и практиковали ранние формы социального неравенства, что подготовило почву для появления городов, а с ними и первых династических госудрств и империй. Но теперь мы знаем, что всё было совсем не так.

Сегодня китайские археологи выделяют период «позднего неолита» (культура Луншань), отличительной чертой которого были города. Уже в 2600 году до н.э. мы обнаруживаем поселения, окружённые землебитными стенами, по всей долине Хуанхэ, от берегов провинции Шаньдун до гор на юге Шаньси. Их размеры вырьируются от маленьких деревень (также укреплённых) до поселений площадью 300 гектаров. Главные центры располагались далеко друг от друга: на нижних порогах Хуанхэ на востоке, в долине реки Фыньхэ в провинции Шаньси и на юге Цзянсу-севере Чжэцзян (культура Лянчжу).

Многие из крупнейших неолитических городов имеют кладбища, в могилах которых были найдены десятки и сотни ритуальных нефритовых изделий. Возможно, они использовались в качестве служебных удостоверений или своего рода ритуальной валюты. Интегрировать данные находки в историю Китая оказалось нелёгкой задачей, так как этой эпохи просто не должно было быть.

Это проблема не только времени, а и пространства. Удивительно, но некоторые из самых явных «неолитических» шагов по направлению к городской жизни имели место на крайнем севере, на границе с Монголией. С точки зрения более поздних китайских империй (и описывающих их историков), жители этих регионов были варварами-кочевниками и в итоге оказались по другую сторону Великой Китайской стены. Никто не ожидал, что археологи найдут здесь город возрастом 4000 лет и площадью 400 гектаров, со ступенчатой пирамидой и дворцами, обнесёнными каменной стеной.

В ходе раскопок в Шимао были обнаружены изысканные изделия (из бронзы и кости) и массовые захоронения пленных, относящиеся примерно к 2000 году до н.э. Это говорит о намного более оживлённой политической жизни, чем ранее считалось. Были и мрачные находки: например, обезглавленные военнопленные и тысячи родовых нефритовых топоров и скипетров в щелях городской стены. Целью обоих обычаев, вероятно, было деморализовать и делегитимизировать другие роды.

В Таоси (существовавшим в одно время с Шимао) мы обнаруживаем совсем иную картину. Между 2300 и 1800 годами до н.э. Таоси прошёл через три стадии расширения. Сначала на развалинах деревни был построен укреплённый город площадью 60 гектаров; со временем его площадь увеличилась до 300 гектаров. В этот период Таоси была свойственна почти такая же социальная стратификация, как Шимао и столице более поздней китайской империи. Здесь были городские стены, дороги и крупные, защищённые хранилища; кварталы для простых людей были отделены от кварталов для вельмож, а вокруг дворца располагались мастерские и выполнявшее функцию календаря сооружение.

Кладбище Таоси также было разделено в соответствии с социальными классами. Могилы простых людей были скромными; гробницы вельмож содержали сотни единиц лакированной посуды, ритуальные нефритовые топоры и следы огромных пиров. Затем, около 2000 года до н.э., всё внезапно изменилось. Как написал один археолог:

«Городская стена была снесена до основания, а изначальные границы между частями города ликвидированы. Жилые дома простых людей стали занимать почти весь город и даже появились за пределами бывшей стены. Площадь выросла до 300 гектаров. Ритуальная часть на юге города была заброшена. От бывшего дворца остался лишь фундамент площадью около 2000 квадратных метров, вокруг которого теперь располагались выгребные ямы. Часть жилого квартала для вельмож стали занимать мастерские по производству каменных орудий. Город явно утратил статус столицы и впал в состояние анархии».

Более того, всё указывает на то, что это был сознательный процесс, который, вероятнее всего, сопровождался насилием. Могилы простых людей заполонили кладбище вельмож, а в дворцовом квартале было найдено массовое захоронение со следами пыток и надругательства над телами, что, по мнению археолога, указывает на «акт политического возмездия».