Жан Стон: Великая трансформация: Почему будущее превзойдёт все ваши ожидания. Часть 1

Очень скоро мир, в котором мы живём, кардинально изменится. Это будет мир постоянных потрясений и кризисов, революций и пандемий, петель обратной связи и бифуркаций — одним словом, VUCA-мир: нестабильный, неопределённый, нелинейный и непредсказуемый. Чтобы выжить в этом мире, утверждает философ и основатель Парижского междисциплинарного университета Жан Стон, мы должны будем адаптироваться к новым реалиям, стать антихрупкими и гибкими как варвары, взять на вооружение новый тип мышления и новые привычки — и понять наконец экспоненциальную функцию. Тогда перед нами откроются невиданные возможности.

НЕМЫСЛИМОЕ СТАНЕТ ОБЫДЕННЫМ

ИНДЕЙКА, «ТИТАНИК», ТУНИС И КОРОНАВИРУС

Поставим себя на одно мгновение на место индеек. Каждый день приходит улыбающийся фермер и кормит их. Он заботится о них и проверяет, чтобы у каждой индейки было достаточно еды. Если бы индейки могли осмыслить своё положение, то несомненно пришли бы к выводу, что они, как кошки или собаки, являются домашними питомцами, и что фермер заботится о них, потому что любит их. На протяжении целого года действия фермера подкрепляют данное представление. Нет никаких оснований оспаривать утверждение: «Фермер заботится об индейках потому что любит их, и потому что они, как кошки и собаки, являются его домашними питомцами». Тем не менее, мы знаем, что за несколько дней до Рождества эта идиллия оборачивается трагедией (для индеек).

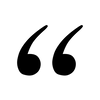

Эдвард Смит был одним из самых знаменитых капитанов своего времени. Он никогда не совершал ошибок и никогда не попадал в кораблекрушения. Более того, он был невероятно удачлив: его корабли ни разу не попадали в шторм и ни разу не ломались. Он сам удивлялся, что за 30 лет плавания у него не было ни одной интересной истории. Со своей красивой белой униформой, роскошной седой бородой, выдержкой и умением находить общий язык с богачами, он был настоящей звездой. У него даже были свои «фанаты», которые путешествовали только на его кораблях. Именно так его фанаты однажды оказались вместе с ним на борту «Титаника».

Эти две истории показывают, что в нормальных условиях знания о прошлом могут быть использованы для предсказания будущего. Однако в неординарных ситуациях подобный подход может приводить к трагическим последствиям. В этой связи можно говорить «вершибочных» утверждениях — утверждениях, которые верны… до того момента, когда они вдруг становятся ошибочными. Например, утверждения «фермер заботится об индейках» и «капитан Смит невероятно удачлив» — это вершибочные утверждения. Точно так же, утверждение о том, что невозможно стать президентом Франции, не имея за плечами долгой политической карьеры и не пользуясь поддержкой крупной партии, было верным до избрания Эмманюэля Макрона в 2017 году.

Одна из наших главных ошибок состоит в том, что мы принимаем вершибочные утверждения за верные.

Прочные (и коррумпированные) режимы Зина аль-Абидина Бен Али в Тунисе, Хосни Мубарака в Египте и Муаммара Каддафи в Ливии казались нерушимыми. Трое диктаторов — а также четвёртый, президент Йемена Али Абдалла Салех, — 10 октября 2010 года собрались в ливийском Сирте, чтобы отпраздновать своё могущество. На сделанной в тот день фотографии все четверо улыбаются, уверенные в себе и своей власти. Два месяца спустя никому не известный Мохаммед Буазизи совершил самосожжение в маленьком тунисском городке. Это событие положило начало «арабской весне»; её итогом стало свержение этих четырёх диктаторов, которые были либо убиты, либо умерли в изгнании.

Это яркий пример так называемого эффекта бабочки. Крошечная причина (смерть никому не известного человека) привела к масштабным последствиям (дестабилизации всего арабо-мусульманского мира и свержению существовавших несколько десятилетий режимов).

Коронавирус, несмотря на свои микроскопические размеры, не является примером эффекта бабочки. Эпидемии — это масштабные события, оказывающие значительное влияние на ход истории (например, эпидемия чумы 1348–1352 годов убила треть населения Европы). Отличием пандемии коронавируса от всех предыдущих было то, что на протяжении многих месяцев более 4 миллиардов людей по всему миру были заперты в своих домах.

Вопреки — а, может, как раз по причине предыдущих пандемий SARS и H1N1, руководители большинства крупных стран почти 2 месяца бездействовали, позволив вирусу распространиться.

Политический аналитик, оказавшийся в Тунисе в декабре 2010 года, несомненно отметил бы ненависть народа к коррумпированному режиму, но даже опросив представителей оппозиции и гражданского общества, членов профсоюзов и педагогов, учёных и социологов, он не смог бы предвидеть, что менее чем 2 месяца спустя Бен Али позорно бежит из страны в результате спонтанного переворота. И уж точно этот аналитик не стал бы беседовать с Мохаммедом Буазизи, а даже если и стал бы, это ничем бы ему не помогло.

Если бы в начале февраля 2020 года, через месяц после появления вируса, кто-то заявил, что менее чем через 2 месяца 4 миллиарда людей окажутся изолированы в своих домах, что экономическая активность остановится, что самолёты перестанут летать, а люди прекратят путешествовать, его бы посчитали сумасшедшим — как индейку, заявляющую, что фермер кормит их на убой.

Эти четыре примера показывают, что ни знание о прошлом, ни даже знание о настоящем не помогают с уверенностью предсказать резкие переломы тренда.

В таких случаях принято говорить о бифуркации, развороте тренда, квантовом скачке. Все эти понятия обозначают качественное различие между линейными и нелинейными событиями.

Как подсказывает название, линейное событие можно представить в виде линии или кривой. Жизнь индейки на протяжении всего года — это линейное событие. Правление Бен Али на протяжении 30 лет, несмотря на хаос и кризисные ситуации, — это тоже линейное событие, которое можно представить если не в виде прямой линии, то в виде кривой. Начало пандемии Covid-19 и самосожжение Мохаммеда Буазизи — это переломы, после которых возвращение к предыдущему положению вещей стало невозможным. Падение Берлинской стены в 1989 году — отличный пример бифуркации, потому что оно произошло после 45 лет относительной стабильности (несмотря на Карибский кризис и войну в Афганистане, существовало равновесие между Западом и Востоком).

Как очень верно написано мелким шрифтом на банковских буклетах, рекламирующих финансовые продукты: «Прошлые результаты не являются гарантией будущих результатов». Это очевидная вещь, однако мы часто об этом забываем.

Отметим под конец, что есть принципиальная разница между индейкой и «Титаником» с одной стороны, и между арабскими революциями и последствиями пандемии Covid-19 с другой. В первом случае, человек располагает информацией о судьбе индеек. Индеек это развитие событий застаёт врасплох, поскольку они не владеют всей информацией. Теоретически, они могли бы решить данную проблему, усовершенствовав свои средства сбора информации.

Что касается «Титаника», то вероятность смерти пассажиров корабля, самолёта или машины хорошо известна. Само собой, никто не может предсказать, потерпит ли крушение тот или иной корабль или самолёт, однако точный статистический риск смерти для каждого вида транспорта известен. Любой риск можно вычислить на основании прошлых событий.

Такие же событя, как революция или изоляция 4 миллиардов людей в их домах, совершенно непредсказуемы. Прецедентов не существует. Точно так же, никто не может утверждать, будто ему удалось вычислить вероятность вторжения инопланетян на Землю в течение ближайших 10 лет.

Таким образом, есть принципиальная разница между «просчитываемым риском» и «непросчитываемым». А среди совершенно непредсказуемых событий необходимо проводить различие между теми, которые имеют крупную причину, и теми, которые имеют незначительную, едва заметную на первых порах причину — то есть вызываются эффектом бабочки (как арабская весна).

Осознавая эти фундаментальные различия, мы можем лучше понять, что нас ждёт в ближайшие годы.

ПРИСТЕГНИТЕ РЕМНИ, БУДЕТ ТРЯСТИ

Чтобы понять, почему мир будущего (и отчасти уже мир сегодняшнего дня) будет кардинально отличаться от мира прошлого, необходимо рассмотреть различие между сложными и сверхсложными, между закрытыми и открытыми системами, а также обратиться к понятию петель обратной связи.

Космическая ракета — это невероятно сложный объект, однако принцип её работы можно описать линейно: нажатие на кнопку влечёт за собой открытие клапана, за чем следует смешение водорода с кислородом и т. д., в результате чего ракета поднимается в воздух.

Устройство же сверхсложной системы невозможно описать, поскольку она содержит многочисленные петли обратной связи. Петля обратной связи подобна змее, кусающей себя за хвост. Классический пример — компания Google, которая, с целью выиграть конкуренцию у Apple, бесплатно предоставляет свою ОС Android производителям смартфонов, которые, в свою очередь, делятся кодами с создателями мобильных приложений, что позволяет создавать очень много приложений для Android, поскольку телефоны на этой ОС продают множество компаний, тогда как телефоны на iOS продаёт только Apple. Укрепление позиций Google приносит выгоду производителям смартфонов на Android, а с ними и создателям приложений, что ещё сильнее укрепляет позиции Google.

Когда действия одной компании, принося выгоду другим лицам, чьи действия приносят выгоду третьим лицам, в итоге приносят выгоду самой компании, принято говорить о добродетельном круге. Подобный круг нельзя описать линейным способом (А воздействует на B, а B воздействует на C), ведь А, воздействуя на В и С, также воздействует на себя.

Главный сверхсложный объект в нашем мире — это наш собственный мозг. Он состоит из миллиардов нейронов, каждый из которых связан синапсами с 1 — 10 тысячами других нейронов. По синапсам нейрон отправляет сигналы тысячам других нейронов, а те — тысячам других нейронов, многие из которых также отправляют сигналы… первому нейрону. Другими словами, наш мозг — это клубок неразрывно связанных между собой змей, кусающих себя за хвосты. Именно поэтому невозможно понять, как именно мы приходим к тому или иному решению. Можно составить приблизительное представление, но невозможно установить линейную связь.

Ещё одно важное различие, которое необходимо понять, — это различие между закрытыми и открытыми системами. Шахматы — это закрытая система. Хоть это и очень сложная (но не сверхсложная) игра, она подразумевает ограниченную «вселенную»: есть 64 клетки и 32 фигуры, движения которых чётко регламентированы. Открытая же система — это система, которая в любой момент может подвергнуться влиянию внешних по отношению к ней факторов.

Человек — это открытая система, поскольку он не может выжить без поступающих извне воды и энергии (в виде пищи). Он также подвергается влиянию информации, которая может кардинально изменить его ситуацию, его работу, его мнения, его поведение и т. д.

Общество — это одновременно открытая, сверхсложная и нелинейная система. И оно с каждым днём становится всё более сложным, всё более открытым и всё более нелинейным!

Несмотря на то, что процесс происходит прямо у нас на глазах, ни СМИ, ни правители этого часто не замечают — разве что на уровне фраз вроде «жизнь стала намного быстрее, чем раньше», «мне не хватает времени даже на самого себя» и т. д.

За этим ускорением стоят две категории явлений. Во-первых, явления, связанные с глобализацией. Некогда путешествие в Пекин или Сан-Франциско из Парижа занимало несоклько месяцев. Сегодня перелёт занимает 10 часов. Китайские фарфор и шёлк имели огромную ценность в силу трудностей, сопряжённых с их доставкой из дальних краёв. Сегодня дешевле доставить велосипед из Китая в Гавр, чем из Гавра к вам домой! По этой причине мы живём в ещё более открытых системах, где конкурент французской компании — это больше не другая французская компания из соседнего департамента, а предприниматель из Шанхая, Найроби или Буэнос-Айреса.

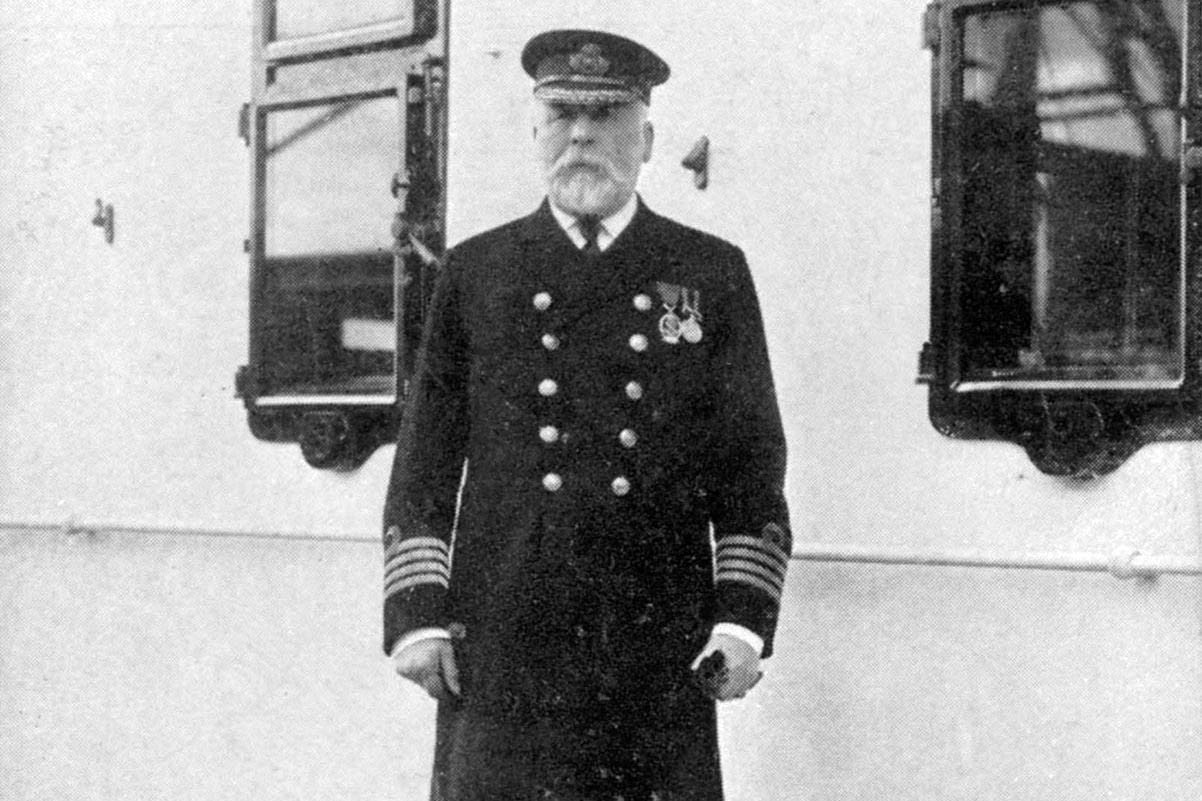

Во-вторых, развитие интернета и соцсетей. Радио и телевидение были, по сути, книгами или журналами, транслируемыми в реальном времени. Вы имели доступ к информации, однако не могли взаимодействовать с ней. Вы были пассивным потребителем. Соцсети изменили это. Объединяясь через Facebook в рамках той или иной инициативы, граждане могут намного быстрее и легче стать акторами в системе. Эту информационную революцию предсказал Маршалл Маклюэн. Он утверждал, что следующим этапом после изобретения письменности и книгопечатания будет создание интерактивных медиа, которые — в отличие от радио и телевидения — будут двухсторонними.

Тот факт, что тщетно пытаясь спасти свои режимы, Бен Али и Мубарак попытались заблокировать Facebook и Twitter с целью помешать оппозиции организовывать акции протеста, подтверждает, что Маклюэн был прав. А «Операция Тунис», которая состояла в отправке членами Anonymous ПО, позволяющего протестующим обходить блокировку, является ярким примером цифровой глобализации.

Взаимодействие постоянно создаёт петли обратной связи: мы воздействуем на других, а другие воздействуют на нас, побуждая нас изменять наше воздействие на других и т. д. Взаимодействие усложняет систему настолько, что она становится совершенно непредсказуемой.

Петли обратной связи повсюду вокруг нас. А чем больше петель обратной связи, тем сложнее система. Чем больше переменных, воздействующих на систему, тем она более открытая. Чем система более открытая и сложная, тем она менее линейная. Чем она менее линейная, тем более подвержена бифуркации, разрывам и переломам. А чем больше разрывов и переломов, тем меньше шансов на основании знаний о прошлом спрогнозировать будущее, даже ближайшее.

Теперь должно быть ясно, насколько радикальная цивилизационная перемена имеет место на наших глазах. Мы сами создали ситуацию, в которой постоянно усугубляем сложность мира. А это значит, что мы будем сталкиваться со всё большим количеством переломов и резких изменений в нашей среде. Вот почему мы можем быть уверены, что-то, что вчера казалось немыслимым, станет обыденным и даже банальным.

Мы будем жить в VUCA-мире (нестабильном, неопределённом, сложном и неоднозначном), мире постоянных неожиданностей; мире, который будет постоянно трясти; мире, в котором события вроде терактов 11 сентября, финансового кризиса 2008 года или пандемии Covid-19 станут почти обыденными. Это будет мир, полный кризисов, но также и невероятных возможностей.

Общество всегда было открытым и сложным. А эффект бабочки возникает как только достигается определённая степень сложности. Однако за последние 20 лет уровень сложности многократно вырос, если взять в качестве критерия количество взаимодействий между членами системы «Земля». Каждый раз, когда вы отправляете электронное письмо, делаете пост в Facebook или Twitter, вы способствуете возрастанию сложности. Данный процесс начался много столетий назад: мир образца 1900 года был значительно сложнее мира образца 1200. Так что эффект бабочки — это не новое явление. Убийство австрийского эрцгерцога в Сараево запустило эффект бабочки, который привёл к началу Первой мировой войны. Однако всё дело в количестве: сегодня значительно больше мелких событий, имеющих значительные последствия. Не понимать это значит совершать ту же ошибку, что и французские дворяне, которые не поняли, что революция 1789 года положит конец миру, в котором они жили более тысячи лет.

Сегодня мы имеем в своём распоряжении все интеллектуальные инструменты, чтобы не повторить ту же ошибку. Теперь мы понимаем, что мы живём в значительно более сложном и открытом мире, где количество переменных, от которых зависит наше будущее, возрастает экспоненциально. Это нелинейный мир, в котором прошлые способы мыслить, принимать решения, управлять и действовать не только неэффективны, но и могут оказаться невероятно опасными.

Пришло время рассмотреть некоторые отличительные особенности этого нового мира.

ТОТАЛЬНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ

Очень немногие футурологи, аналитики и философы осознают, что имеет место цивилизационная перемена. Вот как описывает происходящую перемену Стефан Маллар в своей книге «Перелом». Согласно ему, трансформация имеет место на нескольких уровнях:

- технологическом: благодаря развитию интернета, соцсетей, больших данных и искусственного интеллекта, технологическая трансформация — это видимая часть айсберга. Однако в силу возможностей, которые она предоставляет, она также порождает другие трансформации.

- политическом: технологии существенно меняют баланс сил между правителями и гражданами, компаниями и потребителями. Сегодня потребители могут сравнить цены всех компаний на рынке. Если они не удовлетворены качеством услуг, то могут организовать акцию протеста или бойкот, что будет иметь серьёзные последствия для компании. До появления интернета и соцсетей это было куда труднее сделать. Представительная демократия была создана в мире, где всего 5 процентов людей умели читать и писать, а остальные 95 процентов выбирали себе правителей из первых 5. Сегодня каждый не только умеет читать и писать, но и может получать информацию в реальном времени, а иногда даже быть лучше осведомлённым, чем некоторые эксперты. Может ли основа современного общества, система представительной демократии, продолжать существовать в таком мире? Переход к новой демократической системе, которую ещё только предстоит изобрести, станет значительной трансформацией.

- социальном: трансформируются также наше поведение, наш образ жизни и потребления. Вместо того, чтобы покупать новую вещь в магазине, мы можем купить у нашего соседа или на BonCoin. Вместо того, чтобы покупать машину, можно взять её напрокат, когда это нужно, причём не только в автопрокате, но и у физического лица на сайте Get Around. Вместо того, чтобы покупать дорогой предмет одежды, который мы наденем всего несколько раз, мы можем взять напрокат вещи дорогого бренда, которые нам обычно не по карману. Взаимодействия между гражданами не только одной страны, но и всего мира уже сейчас порождают изменение нашего образа жизни.

- экономическом: благодаря 3D-принтерам появились совершенно новые виды производства. При прежней экономической модели миллионы ботинок или рубашек производились в Китае или Вьетнаме, а затем распространялись по всему миру. При новой модели ваше тело будет сканироваться, после чего обувь и одежда, идеально подходящие вам по размеру, будут печататься на заказ и продаваться по доступной цене. Это приведёт к снижению цен и марж. Перемена будет на руку новым игрокам. Так же, как Римская империя была окружена племенами варваров, так и крупные компании будут подвергаться набегам варваров, подрывающих их доминирующее положение на рынке. Быть наёмным рабочим станет равноценно некомпетентности. Способные люди откажутся от рабства наёмного труда и будут создавать платформы, через которые будут предлагать свои услуги компаниям.

- культурном: несмотря на языковой барьер (который будет всё легче преодолевать благодаря автоматическим переводчикам), в интернете происходит смешение идей, культур и взглядов. Это смешение не может не породить глубокое культурное преобразование в мире, где Другой — это больше не чужак, живущий вдалеке от нас, а кто-то, кто может оказаться в нашей комнате в один клик.

- антропологическом: новая революция затронет основы того, что значит быть человеком. Уже сегодня есть «киборги», имеющие роботические конечности, которыми они могут управлять силой мысли. Илон Маск и его компания Neuralink работают над следующим этапом, который откроет невиданные возможности: обратной связью между технологиями и мозгом. Возможность получать информацию непосредственно в мозг без необходимости читать или слушать что бы то ни было стала бы настоящим квантовым скачком для человечества.

- революционном: благодаря возможностям, которые они предоставляют каждому из нас, эти преобразования поставят под сомнение все виды власти. Некогда в деревне были врач, священник, учитель и мэр, которые олицетворяли научную, религиозную, академическую и политическую власть. Сегодня 85 процентов французов больше не доверяют политическим партиям. Педагоги отныне должны доказывать, что обладают последними знаниями, поскольку ученики имеют доступ к Wikipedia и другим сайтам, благодаря которым могут легко проверить любую информацию. Тотчас же после похода к врачу каждый заходит на форум Doctissimo, чтобы удостовериться, что врач прописал правильное лечение. Что касается священника, то нет нужды говорить о причинах, по которым он потерял доверие. То же самое касается профсоюзов и любых других посредников. Нет доверия и к экспертам, ведь экспертом сегодня считает себя каждый.

Эта невероятная трансформация затрагивает все сферы, постоянно ускоряется и не имеет границ. Как мы увидим далее, это одновременно очень хорошая и очень плохая новость.

МЫ ВДВОЙНЕ НЕ ГОТОВЫ К ГРЯДУЩЕМУ

Плохая новость в следующем: мир меняется, однако мы не готовы к этому по двум причинам.

Во-первых, на протяжении многих тысяч лет мы жили в постоянном страхе быть съеденными саблезубыми тиграми, быть завоёванными соседними племенами и остаться без пищи из-за неожиданной миграции стада мамонтов. Все эти риски можно было просчитать. Каждое из этих событий имело свою вероятность. И, хоть первобытный человек и не был способен постичь большинство законов природы, он почти никогда не сталкивался к совершенно новыми — непредвиденными и непостижимыми — событиями.

Открытие огня несомненно стало важным переломом. Однако подобные события за сотню тысяч лет, предшествовавших возникновению первых цивилизаций, можно сосчитать на пальцах одной руки. Даже такие необъяснимые события, как землетрясения и солнечные затмения, не были для древних чем-то новым, так как о них, вероятно, рассказывали по вечерам у костра.

Уважение к старшим, которое до сих пор отчасти существует в нашей цивилизации, объяснялось именно тем, что в линейном мире с минимальным количеством переломов знание о прошлом было очень полезным для прогнозирования будущего. В новом же мире всё наоборот!

Наш мозг очень плохо справляется с осмыслением нелинейных событий. Он склонен принимать за правду «вершибочные» утверждения, то есть считать, что знание о прошлом — это полезный инструмент для предсказания будущего.

Во-вторых, мы унаследовали от Декарта представление о том, что для решения задачи необходимо разделить эту задачу на меньшие подзадачи, а те — на под-подзадачи и т. д. Решение всех этих под-под-подзадач должно помочь в решении изначальной задачи. Этот подход прежде был очень эффективным. Он позволил, в частности, построить атомные электростанции и отправить человека на Луну. Данный подход — называемый «сциентистским», поскольку человек воображает, будто при помощи разума, логики и науки может решить все проблемы — основан на редукционизме, детерминизме и представлении о мире как закрытой (то есть не подверженной влиянию Бога, духов, ангелов или демонов) системе.

Модели, представляющие общество, организацию или рынок как закрытую, детерминированную, механистическую и поддающуюся редукционистскому анализу систему, очень хорошо работали, пока открытость, сложность и нелинейность были ограниченными. Однако сегодня это больше не так.

Исследователь Филип Тетлок на протяжении нескольких лет задавал 200 специалистам вопросы о цене на нефть, ВВП США, международной торговле и т. д. и записывал их прогнозы. Затем он дал нескольким шимпанзе дротики, которые те должны были метать в мишени с возможными ответами на эти вопросы. Как вы думаете, что из этого получилось? В среднем, ответы шимпанзе были более точными, чем ответы специалистов! Можно было ожидать, что, учитывая непредсказуемость мира, точность ответов специалистов будет на уровне 50 процентов. Однако исследование Тетлока показывает, что точность их ответов ниже среднего. Как это возможно?

Как объясняет Филипп Зильберцан, специалисты ошибаются чаще, чем неспециалисты, сталкиваясь с переломами, потому что:

«Во-первых, их квалификация — это набор знаний, а знания могут быть исключительно о прошлом и том, что работало прежде … А перелом по определению отменяет всё, что работало прежде, а следовательно и знания специалиста. Переломный момент — это момент, после которого знания специалиста становятся бесполезными. В подобных случаях, специалист — это последний человек, с которым стоит советоваться. Во-вторых, перелом всегда возникает вне конкретной области. Поэтому специалист его не замечает, по крайней мере поначалу. А когда замечает, то не придаёт ему значения».

Специалист по определению мыслит в пределах закрытой системы — области своей специализации. Это не значит, что все специальности исчезнут или что завтра каждый сможет стать специалистом. В составе окружающих нас систем по-прежнему есть много линейных и отчасти закрытых подсистем, однако их становится всё меньше и меньше.

Это более радикальная революция, чем та, которая с наступлением современной эпохи положила конец знаниям теологов, риторов и астрологов.

Таким образом, против нас играют две вещи. С одной стороны, наш первобытный мозг, привыкший к опасности, но не привыкший к непознаваемому, неопределённому и сверхсложному (как говорил Антуан де Сент-Экзюпери: «Пугает только неизвестность»). С другой — наше образование, вытекающее из трёх столетий современности и опирающееся на отжившие идеи. Поэтому можно с уверенностью сказать, что в ближайшем будущем человечество ждут бурные времена.

ОПТИМИЗМ В СРЕДНЕСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

Как уже говорилось, мы концептуально, интеллектуально и практически не готовы иметь дело с миром, который грядёт. Однако хорошая новость заключается в том, что этот мир предоставит нам небывалые возможности.

Житель маленького французского городка, живущий на пособие, имеет больше, чем король или принц всего 400 лет назад. Разумеется, у него нет прислуги, однако его продолжительность жизни в 2, если не в 3 раза выше; он не пережил потерю нескольких детей; он может мыться в ванной под проточной водой, смотреть телевизор, пользоваться интернетом и согреваться одним нажатием кнопки; он может не бояться умереть от инфекции, аппендицита и многих других болезней, которые были смертельными даже для сильных мира сего до изобретения антибиотиков. Более того, он может передвигаться на машине по асфальтированным дорогам. Одним словом, был достигнут невероятный прогресс; однако часто забывают, что он был достигнут дорогой ценой.

Перечитайте Чарльза Диккенса, Виктора Гюго или Эмиля Золя, чтобы понять, как наши предки страдали во время предыдущей цивилизационной перемены, чтобы мы смогли наслаждаться качеством и продолжительностью жизни, которые мы имеем сейчас. Диккенс писал: «Это было лучшее из всех времён, это было худшее из всех времён». То же самое верно сегодня в десятикратной степени. У человечества никогда не было плавных переходов. Оно никогда не обретало равновесие с первой попытки.

В ускоряющемся мире, характеризующимся ещё большей степенью сложности и ещё большим количеством переменных, равновесие не будет найдено с первой попытки.

Стоит ожидать напряжённости, кризисов, войн и революций — вероятно, более масштабных, чем французская, русская и американская революции и современные войны за независимость.

Именно поэтому я настроен не очень оптимистично в краткосрочной перспективе. Зато я оптимистичен в среднесрочной перспективе (быть оптимистом в долгосрочной перспективе трудно, ведь, как говорил Кейнс: «В долгосрочной перспективе мы все мертвы»).

Среднесрочная перспектива, в моём понимании, означает, что большинство читателей застанут этот невероятный новый мир. В этом мире больше не будет инвалидов. Потеря руки или ноги будет обыденным событием. Быть может, футболисты даже намеренно будут ампутировать себе ноги, чтобы заменить их более совершенными протезами. Само собой, нам больше не будут докучать вирусы (потому как будут созданы универсальные антивирусные системы), и никто больше не будет умирать от рака. Будут решены экологические проблемы благодаря принципам экономики замкнутого цикла и нулевых отходов. На улицах городов больше не будет сборщиков мусора, поскольку мусор будет приносить деньги, и никто не будет ничего выбрасывать.

Мы будем жить намного лучше, чем люди жили ещё два века назад. Люди будущего будут жалеть нас сегодняшних, говоря: «Как же нам повезло жить в 2120 году, а не в 2020! Представьте себе, люди тогда как мухи умирали от рака, а в старости превращались в овощи, страдали нейродегенеративными заболеваниями и понятия не имели, как их вылечить. Более того, эти варвары сжигали мусор. Они с равным успехом могли сжигать банкноты».

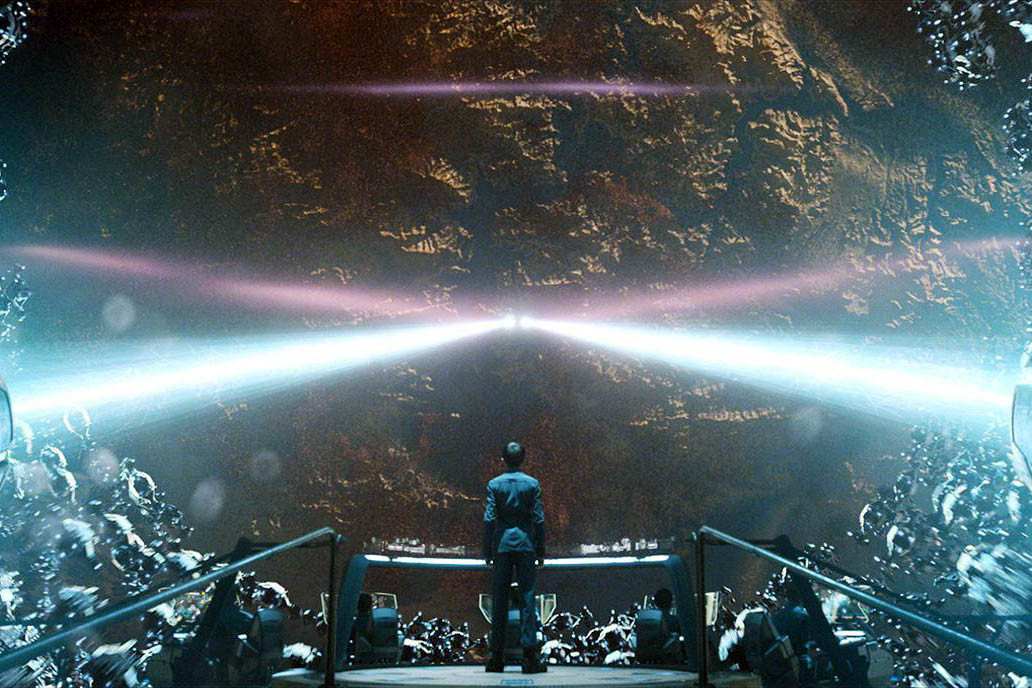

Некоторые люди покинут Землю, чтобы превратить человечество в межпланетный вид. Ведь, как говорил Константин Циолковский: «Земля — колыбель человечества, но нельзя вечно жить в колыбели». Колонизация Марса и Луны будет лишь первым этапом.

Человек, напрямую подключённый к интернету, получит возможности, о которых мы не могли и мечтать. Я понимаю, что у некоторых это может вызвать тревогу: ради чего весь этот разгул технологий? Однако важно понимать, что всё это произойдёт само собой. Возможности есть уже сейчас, курс задан. Будущее будет даже более фантастическим, чем думают величайшие умы сегодняшнего дня. Даже Жюль Верн, один из лучших футурологов своего времени, предсказавший многие изобретения, не мог представить себе интернет, смартфон и лазер. Сегодня же все эти изобретения больше никого не удивляют. Вот почему можно с уверенностью сказать, что завтрашний день будет даже более невероятным, чем мы думаем.

Однако проблема в том, что эта «земля обетованная» будет доступна не всем. Так же, как предыдущая революция лишила миллионы людей корней и оставила их без гроша и без крыши над головой, новая революция уничтожит десятки миллионов рабочих мест и даже целые секторы экономики. Многие люди не сумеют приспособиться к этому новому миру.

Что их ждёт?

Это открытый вопрос. Однако общество не может преуспеть, оставив за бортом слишком много своих членов. Именно поэтому необходимы будут новые решения (например, безусловный базовый доход). Но самое важное — это предоставить как можно большему количеству людей возможность быть акторами в этом новом мире завтрашнего дня.

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ПОДХОД

Мы должны изменить своё мышление. Мы должны не сокрушаться, а радоваться тому, что живём в условиях неопределённости. Ведь неопределённость — это источник возможностей. Общество с наименьшей степенью неопределённости — это феодальное общество. Двести лет назад открылось первое окно: если вы были мелким ремесленником, но при этом предприимчивым и прозорливым, то могли стать промышленником и навсегда изменить своё положение и положение своих потомков. Сегодня имеет место аналогичная ситуация. Перефразируя слова Иоанна Павла II, можно сказать, что «неопределённость освобождает».

Данная книга имеет целью помочь людям подготовиться к новой реальности. Крайне важно, чтобы как можно больше членов нашего общества были подготовлены. А для этого необходимо построить «обучающееся общество». Образование должно стать приоритетом. Оно должно не заканчиваться в молодом возрасте, а продолжаться всю жизнь.

Одной из главных перемен будет то, что мы будем жить и работать рядом с ИИ. Понимание данной технологии и её ограничений должно стать частью нашего арсенала.

НЕОБУЧАЮЩЕЕСЯ ОБЩЕСТВО

ПОЧЕМУ ОПАСНО СЧИТАТЬ, БУДТО У БРИТАНЦЕВ НЕТ КОЛЕН

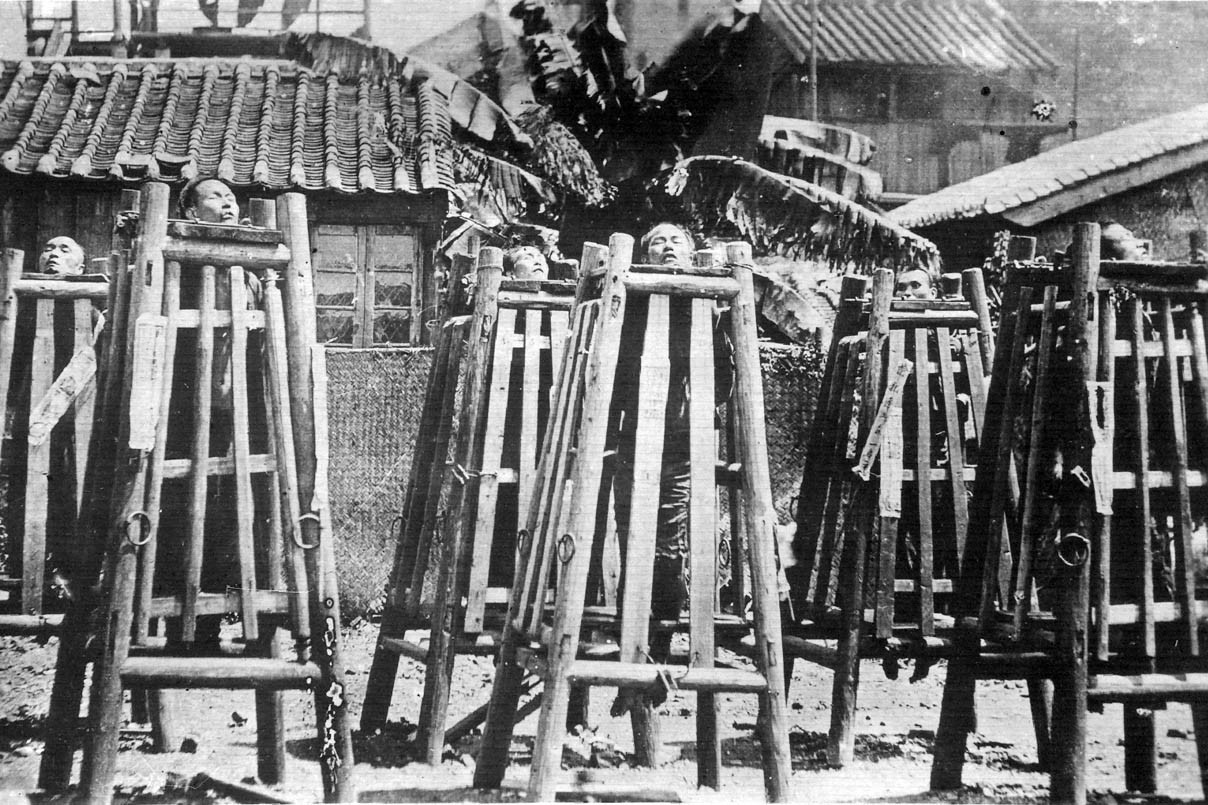

В 1900 году, после нескольких десятилетий раздела Китая и навязывания неравных договоров Западом, поднялось Боксёрское восстание (эти события легли в основу фильма «55 дней в Пекине»). Боксёры были националистическим движением, которое стремилось вернуть Китаю его былое величие. Они как следует подготовились и даже напечатали краткие пособия, чтобы помочь единомышленникам в будущих боях с чужестранцами. В одном из таких пособий описана следующая тактика: боксёры прячутся в окопе с бамбуковыми шестами длиной 5 метров. При приближении врагов они выскакивают из укрытия, держа перед собой шесты, и опрокидывают врагов на спину.

В те времена большинство западных солдат, размещённых в Китае, были британцами. А при одном взгляде на то, как маршируют британские солдаты, сразу становится ясно, что у них нет коленей! Ведь если бы у них были колени, зачем бы они стали передвигаться такой неестественной походкой? Именно поэтому боксёры были уверены, что если опрокинуть британского солдата на спину, тот не сможет подняться (прямо как черепаха). Боксёры действительно применяли данную тактику, но, к их огромному удивлению, британцы тут же поднимались на ноги, доставали оружие и убивали их.

Данная — совершенно правдивая — история показывает, насколько опасно не знать своего врага. В конце XIX века китайцы по-прежнему глубоко презирали жителей Запада. Одно из прозвищ, которое китайцы им дали, можно буквально перевести как «волосатые чудовища, прибывшие из-за океана».

Стремясь повторить реформы эпохи Мэйдзи, которые были настолько успешными, что в 1905 году Япония стала первой незападной страной, одержавшей убедительную победу над западной страной, Россией, китайское правительство начало выдавать стипендии, чтобы отправлять изгоев из китайских семей в ведущие американские университеты. Ни одна семья не воспользовалась возможностью! Они рассуждали примерно так: само собой, у этих варваров есть пушки, мортиры и пароходы, но зато у нас есть культура тысячелетней цивилизации, поэзия, каллиграфия, учения Конфуция и Лао Цзы.

Большинство людей на Западе не знают, что король вроде Людовика XIV обладал куда меньшей властью, чем китайский император того же периода, и что в 1820 году, когда на Западе уже началась промышленная революция, ВВП Китая был выше, чем ВВП всей Европы и США вместе взятых. Однако дистанцировавшись от новой цивилизации, зарождавшейся на другом конце Евразии, Китай обрёк себя на упадок, который был почти таким же стремительным, как упадок Римской империи.

Менее чем за столетие Китай превратился в страну третьего мира. Его обошла, унизила и оккупировала Япония, которую китайцы считали жалкой копией собственной цивилизации. Сегодня мы совершаем ту же ошибку на глазах изумлённых — а иногда смеющихся — китайцев.

Аргументы всегда одни и те же: «успех» Китая — это ложный успех, продиктованный тем, что они нас копируют и производят более дешёвые товары, недоплачивая своим рабочим и не соблюдая никаких норм по охране окружающей среды. Это диктатура, а при диктатуре в долгосрочной перспективе не может быть экономического развития, так как нет инициативы и инноваций (пример СССР это подтверждает). Одним словом, Китай — это колосс на глиняных ногах. Нужно только подождать, и он рухнет. Данное заблуждение а-ля «у бриатнцев нет колен» очень распространено в западных странах.

Любопытно, что, по словам самих китайцев, главные подражатели — это японцы. Например, чайная церемония, которую в IX веке принёс в Страну восходящего солнца китайский поэт Лу Юй, сегодня чаще практикуется в Японии, чем в Китае. Костюмы японских гейш — это, по сути, традиционная китайская одежда империи Тан. Кроме того, император Японии — последний человек в мире, который носит высокую шляпу, поскольку японцы копировали одежду англичан в эпоху Мэйдзи.

Китай же за несколько столетий до Запада изобрёл печатный станок с подвижной литерой, порох, бумагу, компас и т. д. А вот единственные современные китайские изобретения, пользующиеся популярностью во всем мире — это… электронная сигарета и селфи-палка!

Тем не менее, начиная с 2019 года, в Китае регистрируется больше патентов, чем в США. Качество по-прежнему не на должном уровне, однако исследования проводятся. Время покажет, окажется ли цивилизация, в которой информация тщательно цензурируется, способной на прорывы. Что не подлежит сомнению, так это то, что на другом конце Евразии зарождается новый путь, и мы, прямо как сами китайцы в XVIII и XIX веках, отказываемся признавать очевидное.

Запад долгое время был одной из немногих цивилизаций, изучавших другие цивилизации: от южноамериканских индейцев до китайцев и индусов. Однако оказалось, что с цивилизациями дело обстоит так же, как в бизнесе: статус «лидера рынка» позволяет почивать на лаврах и заключать, что у тех, кто отстаёт, учиться нечему.

КИТАЙЦЫ, КОТОРЫХ МЫ НЕ ЖЕЛАЕМ СЛУШАТЬ

Когда Эрик Ли выходит на сцену конференции TEDx Global, он для пущей уверенности держит в руках клочок бумаги несмотря на отличное владение английским. Он начинает с рассказа о своём детстве, которое прошло в период культурной революции. В детстве его учили, что история человечества линейна: от первобытных сообществ к феодальному обществу, от феодального к индустриальному и капиталистическому, затем к социализму и наконец вершине развития — коммунизму. Независимо от расовой, культурной и религиозной принадлежности, все люди однажды станут коммунистами и будут жить в раю на земле. Однако прежде должна состояться великая битва, битва добра со злом, коммунистов с капиталистами, в которой первым суждено одержать победу.

Как напоминает Эрик Ли, почти половина человечества верила в данную историю — пока на своём горьком опыте не убедилась в её ложности. Разочарованный, Ли покинул Китай и поступил в Калифорнийский университет в Беркли. Там ему рассказали другую историю о том, что эволюция человечества линейна: от первобытных сообществ к феодальному обществу, затем к индустриальному и наконец к обществу, основанному на двух свободах: политической и экономической. Согласно Вашингтонскому консенсусу, независимо от расовой и культурной принадлежности, все люди однажды будут жить в демократическом и либеральном раю. Однако прежде должна состояться великая битва, битва добра со злом, либеральной демократии со всеми её врагами, отвергающими свободные выборы. Разумеется, благодаря своей сильной экономике, после падения Берлинской стены и распада СССР, либеральная демократия одержала победу и люди зажили счастливо.

Эрик Ли шутя отмечает, что на этот раз ни он, ни остальные китайцы не дадут себя провести. Китайское экономическое чудо, вывод 600 миллионов человек из бедности за 30 лет, стремительный экономический рост и возникновение многочисленных стартапов во всех отраслях — ничего этого не должно было произойти согласно западному представлению об истории. Отсутствие свободных выборов принято связывать с негибкой и закрытой системой, в которой все члены партии голосуют одинаково, препятствуя обновлению. Однако Эрик Ли — не член компартии, а предприниматель — стремится доказать, что всё наоборот.

Компартия Китая за последние 30 лет провела чуть ли не больше всего глубоких реформ в мире, проделав путь от коммунистической системы, в которой личная выгода была смертным грехом, до системы, олицетворяемой лозунгом Дэна Сяопина: «Обогащайтесь!». Эрик Ли приводит в пример сокращение числа членов Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК и утверждает, что в демократической стране было бы куда труднее подобным образом сократить количество депутатов.

Однако наиболее шокирующий его тезис — это утверждение о том, что в Компартии меритократия более развита. Это обусловлено существованием малоизвестного на Западе Организационного отдела ЦК КПК. Каждый член партии за свою карьеру по очереди отвечает за государственные предприятия, общественные учреждения и назначение госслужащих. Результаты, которых достигают партицы, постоянно оцениваются, и те подвергаются беспощадному отбору. По словам Эрика Ли, Джордж Буш и Барак Обама со своими резюме не смогли бы управлять даже маленьким кантоном. Неудивительно поэтому, что прошедшие отбор китайские чиновники куда компетентнее своих западных коллег. Стоит к этому добавить, что в Китае, в отличие от западных стран, невозможно, чтобы министр здравоохранения не был врачом, министр общественных работ — инженером, а министр экономики — экономистом.

По словам Эрика Ли, в Китае источником легитимности являются компетентность и достигнутые результаты, а не выборы. Легитимность основана на общественном мнении. Согласно анонимным опросам, проведённым западными организациями, 85 процентов китайцев удовлетворены правительством, а недовольны всего 10 (в тот же период цифры в США были 26 на 68 процентов, а в Японии — 31 на 65 процентов). Доля китайцев, считавших в 2013 году, что будущее будет лучше прошлого, составляла 82 процента, тогда как во Франции… 9 процентов.

В среднем каждые 200 лет китайцы восстают и свергают режим. Компартия существует уже 70 лет, поэтому у неё ещё есть время, но она осознаёт, что её легитимность зависит исключительно от экономических показателей и удовлетворённости населения.

Эрик Ли не скрывает, что в Китае много проблем — например, загрязнение воздуха и коррупция. Китай постоянно занимает места между 70 и 80 в индексе коррупции Transparency International. Однако половина стран, находящихся ниже его, — демократические (например, Индия идёт на 94 месте). Если бы для победы над коррупцией достаточно было перейти к демократии, это уже давно было бы сделано.

Под конец Эрик Ли говорит, что распространение демократии на протяжении последних десятилетий не помогло решить проблемы развивающихся стран. Следовательно, нет никакой связи между демократией и экономическим ростом (а также отсутствием демократии и экономическим регрессом).

Эрик Ли не преподносит китайскую модель как новую универсальную модель, которая должна прийти на смену демократической. Наоборот. Он хочет сказать, что претензии западной модели на универсальность не только необоснованны, но и вредны для самого Запада. Вместо того, чтобы экспортировать свою демократическую модель, Западу следовало бы решать собственные проблемы.

Верить, будто существует единая модель для всех цивилизаций, как некогда считали марксисты и до сих пор считают некоторые на Западе, — наивно, безответственно и… скучно.

Очень немногие люди готовы всерьёз задуматься над аргументами Эрика Ли, чтобы попытаться понять, почему китайская система работает и почему она не менее легитимна, чем западная. Зато есть очень много людей, которые по умолчанию отвергают их. Это ещё одна иллюстрация синдрома под названием «у британцев нет колен».

Как объясняет философ и синолог Франсуа Жюльен, Китай — это «абсолютный Другой». Концепция индоевропейской цивилизации подразумевает нашу связь с Индией, концепция авраамической религии — с исламскими странами. Хоть индусы и мусульмане сильно отличаются от нас во многих аспектах, они не полностью чужды нам. Вне «индоевропейско-авраамического» мира, никакая другая цивилизация, кроме Китая, до начала XIX века не смогла добиться результатов в экономике, науке и технологии, которые бы позволили ей конкурировать с Западом.

Существование Китая мешает нашим притязаниям на универсальность. Оно мешает нам считать наш подход не только лучшим, но и единственно возможным для человечества.

КОМЕДИЯ МАСОК, ИЛИ КАК НЕ БЫТЬ ГИБКИМ

Во время написания этой книги я впервые в жизни испытал тахикардию: моё сердцебиение ускорилось до 175 ударов в минуту и упорно не хотело снижаться. Я вызвал скорую и, несмотря на то, что я живу в глубинке, две машины приехали на вызов и доставили меня в неотложку ближайшей больницы. В подобные моменты радуешься, что живёшь во Франции, и говоришь себе, что всё же деньги, заплаченные государству в виде налогов, не были полностью пущены на ветер.

Необходимо отдать должное французской системе. Тем не менее, тяжёлая французская бюрократия — идеальный пример системы, рассчитанной на линейность, то есть известные и прогнозируемые ситуации. А, как мы видели, чем больше система приспособлена к линейности, тем меньше она приспособлена к нелинейности и хаотичности. Мои друзья-иностранцы удивлялись плачевным показателям смертности на миллион человек во Франции в начале пандемии (на протяжении долгого времени Франция была в пятерке худших стран мира по этому показателю). Я объяснял им, что ситуация действительно тревожная, однако я настроен оптимистично в среднесрочной перспективе. И действительно, опыт показывает, что есть некий «период задержки».

Будь то пандемия, война или вторжение инопланетян, необходим как минимум месяц, чтобы «французская машина» тронулась с места. Если за этот месяц ситуация становится неисправимой, то происходит катастрофа — так было с войнами 1870 и 1940 годов, когда немцы отправили нас в нокаут меньше, чем за 4 недели. В 1914 году они действовали медленнее, и мы успели среагировать, доставив солдат к Марне на такси. В мае 1968 года де Голль и правительство в течение месяца бездействовали. Что касается жёлтых жилетов, то они совершили роковую ошибку: поскольку они протестовали исключительно по выходным, им потребовалось 15 недель, чтобы достичь отметки в месяц протестов. Не стоит и говорить, что у государства было достаточно времени для подготовки.

В продолжение темы линейности, есть ли нечто более линейное, чем линия Мажино — а также ожидание, что немцы поведут себя точно так же, как в 1914 году? Все стратеги французской армии ожидали, что немцы снова пройдут через территорию Бельгии, а не через Арденнский лес, который считался непроходимым.

Можно много чего сказать о реакции государства на санитарный кризис, обусловленный пандемией Covid-19, однако мы здесь ограничимся вопросом масок, так как он был очень показательным. Когда заболеваемость в Китае начала повышаться, тогдашняя министр здравоохранения Аньес Бюзен объявила, что на складах есть «десятки миллионов масок» и, «если в них возникнет необходимость, они будут предоставлены населению, поэтому нет никаких причин их покупать». Французы, поверившие этим словам, когда в аптеках ещё можно было купить маски, позже сильно об этом пожалели. На самом деле всё было наоборот. Бывшая министр Марисоль Турен решила сэкономить и не обновлять запасы. На начало 2020 года у Франции было 80 миллионов хирургических масок и ни одной маски FFP2 (высокого степеня защиты). 30 января Генеральный директорат здравоохранения потребовал заказать 1,1 миллиона (всего!) масок FFP2 и ещё 80 миллионов хирургических масок. Неделю спустя Генеральный директорат очнулся и поручил заказать ещё 28,4 миллиона масок FFP2. Через неделю прибыло 500 тысяч из 28,4 миллиона масок FFP2 и на 30 миллионов меньше хирургических. 4 марта правительство решило создать новую структуру, CCIL, чтобы раздобыть маски любой ценой. К 20 марта итог был плачевным: за этот срок было закуплено масок всего на неделю использования. Причина проста. Во-первых, рынок масок превратился в настоящий Дикий Запад. В Китае послы некоторых стран спали прямо на палетах с масками, чтобы не допустить их отправки в другие страны. Во-вторых, есть нормы: маска должна соответствовать европейским нормам и иметь маркировку «СЕ»; при этом в Китае маски производились в огромных количествах, но на получение маркировки нужно было 3 недели, на что ни одна китайская компания не хотела тратить время. Поэтому маски без маркировки отправлялись в Бразилию и Казахстан, тогда как французские посредники рвали на себе волосы: они могли ввозить несколько миллионов масок в неделю, но государство их игнорировало. Ситуация усугублялась изъятием, так как компании не знали, заплатят им или нет. Дефицит начали испытывать больницы. В итоге 20 марта государство дало заднюю, отменило изъятие и снова разрешило частным компаниям импортировать маски. Аргумент был следующим: «Понимаете, мы не были уверены в качестве масок». Верно, но как написал в Twitter Нассим Талеб: «Хирургическая маска, даже бракованная, защищает лучше, чем кусок ткани, а кусок ткани защищает лучше, чем ничего. Если вы не уверены в качестве своей маски, просто наложите одну на другую — это будет лучше, чем одна».

Соблюдение норм несмотря ни на что может быть не только абсурдом, но и преступлением. Этот синдром «обвинения скорой в проезде на красный свет» распространён на всех уровнях французского правительства, причём с давних пор.

Одно из главных последствий истории с масками — углубление пропасти между правителями и гражданами, а также утрата доверия к заявлениям официальных лиц. А, как мы увидим позже, доверие — ключевая составляющая обучающегося общества.

СИНДРОМ ARIANESPACE, ИЛИ ПУТЬ В НИКУДА

В «Матрице» Архитектор презрительно говорит Нео, который отказывается верить в то, что только что услышал: «Отрицание — самая предсказуемая из всех человеческих реакций».

28 сентября 2008 года, после трёх неудач, новосозданная компания Илона Маска SpaceX, запустив ракету Falcon 1, стала первым стартапом в мире, выведшим на орбиту спутник. Спустя менее чем 2 года более мощная Falcon 9 была удачно запущена с первого раза. Специалисты из Arianespace и CNES заявили: «Неплохо, но есть огромная разница между одним удачным запуском и регулярными запусками. Ему никогда не удастся этого достичь». Восемь лет спустя, в 2018 году, в течение одного года был совершён 21 запуск Falcon 9 (по сранению с 16 запусками «Союза» и 6 запусками «Ариан 5»). Тогда те же самые люди сказали: «Да, у него получилось, но ведь он получил от НАСА контракт на 3 миллиарда долларов. Без дотаций от государства ему бы это никогда не удалось».

Данные утверждения, очень распространённые в Европе, не имеют ничего общего с реальностью. Компания Илона Маска была создана полностью на частные средства, тогда как Arianespace — полностью на государственные. Это демонстрирует, в какой степени даже очень образованные люди склонны к отрицанию.

Стоимость запуска Falcon 9 составляет примерно 70 миллионов долларов, а «Ариан 5» — около 100 миллионов. Поэтому ArianeGroup работает над проектом ракеты-носителя «Ариан 6», запуск которой будет обходиться примерно в 60 миллионов. Но к тому времени, как она будет готова, она уже будет устаревшей, так как, используя первые ступени своих ракет повторно, Илон Маск сможет снизить стоимость запуска до менее чем 50 миллионов.

Ситуация с Ariane очень показательна. После многих лет отрицания руководство наконец начинает осознавать, что компания обречена. Но вместо того, чтобы всеми силами искать способ выжить, они предпочитают сидеть сложа руки и смиренно ждать конца. В чём дело? В умственной лености? В дефиците творческого мышления? Или просто в том, что систему после достижения определённого критического размера становится невозможно изменить?

Предстоящий конец Ariane будет лишь одним из многих примеров крупных компаний, которые прекрасно осознавали, что они движутся в никуда, но не меняли курса. Можно упомянуть компанию Kodak, имевшую патент на цифровой фотоаппарат, но не решившуюся переосмыслить свою бизнес-модель, основанную на продаже фотоплёнки; Nokia, мирового лидера на рынке мобильных телефонов на момент выхода iPhone, которая уверенно заявляла, что нет причин опасаться конкуренции со стороны этого нового продукта, предназначенного для узкого круга пользователей.

Позиции подобных компаний оказываются под угрозой из-за действий тех, которые решаются на перемены и инновации. Сегодня у нас есть интересный пример компании Tesla. Илон Маск пытается воспроизвести в автомобильной отрасли то, что он сделал в космической: сделать продукты конкурентов устаревшими и бесполезными.

Как отмечает Филипп Зильберцан, реакция некоторых автопроизводителей аналогична реакции ArianeGroup на SpaceX и Nokia на iPhone. Неудивительно поэтому, что рыночная капитализация Tesla сегодня превышает суммарную капитализацию General Motors, Ford и Chrysler, несмотря на то, что Tesla продаёт в 30 раз меньше машин!

Что поразительно, так это то, что несмотря на многочисленные примеры крупных компаний, которым не хватило гибкости и дальновидности перед лицом технологической трансформации или при столкновении с новым игроком с совершенно новой бизнес-моделью, по-прежнему есть очень много компаний, которые совершают те же ошибки. Вот что значит неспособность к обучению.

ГЛАВНЫЙ НЕДОСТАТОК ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

6 марта Эмманюэль Макрон с женой отправились в театр, объяснив, что несмотря на пандемию коронавируса, «жизнь продолжается», и не стоит изменять своим привычкам. В этот же день я давал лекцию в Париже перед старшей публикой, то есть теми, у кого было больше всего оснований бояться нового вируса. Я объяснил им, что если взять за основу китайскую статистику и предположить, что мы справимся в 10 раз хуже китайцев, то во Франции стоит ожидать 2 тысячи смертей — наполовину меньше, чем умирает ежегодно в автокатастрофах; то есть у людей было в 2 раза меньше шансов умереть от коронавируса, чем на дорогах.

На момент написания этих строк смертей было уже 70 тысяч. К сожалению, я сильно просчитался.

Когда в январе 2020 года Китай изолировал 11 миллионов человек (что равно населению Иль-де-Франс), тогдашняя министр здравоохранения Аньес Бюзен заявила: «Риск того, что вирус будет принесён из Уханя, почти нулевой». Яздан Язданпана, глава сулжбы инфекционных заболеваний, заведующий инфектологией в Inserm, а позже член научного совета при президенте Франции, говорил: «Во Франции не будет эпидемии. В остальной Европе тоже». Даже кумир многих французов Дидье Рауль 31 января сказал: «Ежегодно в мире фиксируются сотни миллонов респираторных инфекций. Вероятность того, что эпидемия коронавируса значительно увеличит количество смертей, очень мала».

Несколько дней спустя Макрон впервые публично затронул данную тему и объявил, что закрытие школ будет единственной жёсткой мерой. На этом этапе казалось, что Франция, вслед за Германией и Великобританией, поставила на «коллективный иммунитет». Через два дня после этого, в субботу 14 марта, Эдуар Филипп объявил о закрытии всех баров и ресторанов во Франции в течение 24 часов — мере, которая очень напоминает панику, потому что можно было, по крайней мере, оставить рестораторам воскресенье. 15 марта прошли печально известные выборы, и представительница правительства Сибет Ндиайе заявила, что нет никаких планов вводить всеобщий локдаун. На следующий день Макрон объявил всеобщий локдаун. Это показывает, что с первым заявлением Макрон облажался — точно так же, как де Голль облажался в мае 1968 года (после чего попытался исправить ситуацию). Когда делается два заявления за 4 дня, это значит, что первое было провалом!

Легко задним числом критиковать поведение правительства, очень похожее на поведение курицы с оторванной головой (или поведение шахматиста, неспособного предсказать следующий ход). Однако у всех нас — президента, премьер-министра, учёных и меня самого — есть оправдание: мы стали жертвами того, что физик Альберт Аллен Бартлетт называл «главным недостатком человечества», а именно «неспособности понять экспоненциальную функцию».

Согласно преданию, брахман Сисса изобрёл шахматы, чтобы развлечь скучающего царя. Последний, придя в восторг от игры, спросил брахмана, что тот хочет получить в качестве вознаграждения. Брахман попросил его поместить на первую клетку одно зёрнышко, затем 2 зёрнышка на вторую, 4 на третью, 8 на четвёртую, 16 на пятую и так далее до 64-й. Царь очень удивился скромности этой просьбы. Однако когда казначей хотел выдать брахману его награду, то понял, что на последней клетке должно было быть 18 миллиардов миллиардов зёрен, то есть больше, чем весь урожай пшеницы за всю историю.

Что произошло между 12 и 16 марта 2020 года, заставив французское правительство (к счастью для всех нас) сменить пластнику? Ответ прост — понимание экспоненциальной функции.

Тринадцатого марта Томас Пуэйо опубликовал статью, которую прочитали 30 миллионов человек. В этой статье он объяснял экспоненциальную функцию и демонстрировал, что всего один день промедления с введением локдауна приведёт к повышению заболеваемости (а, значит, и смертности) на 40 процентов.

Немецкое и французское правительства быстро смекнули, британское — намного позже (именно поэтому из всех европейских стран там оказалось больше всего смертей). По причине экспоненциальной функции стратегия коллективного иммунитета привела бы к сотням тысяч смертей, как это было при эпидемии испанки в 1918 году.

Поразительно, но правители большинства крупных стран не понимают экспоненциальную функцию. Несмотря на то, что показатели Китая были не в 20 и даже не в 200, а в 300 раз лучше наших, мы в очередной раз стали свидетелями критики в адрес Китая: «Китайцы лгут — у них намного больше смертей, чем они говорят».

На самом же деле не было никаких оснований сомневаться в приведённых Китаем цифрах (3,7 смертей на миллион жителей) по той простой причине, что цифры демократического Тайваня (3,8 смертей на миллион) были такими же, а у Тайланда (0,8) и Вьетнама (0,3) и того лучше. Всё дело в том, что эти страны ввели локдаун намного раньше. Будучи более привычными к эпидемиям, эти страны среагировали быстрее. Это урок на будущее.

Но не только экспоненциальная функция создаёт проблемы для человечества. В сентябре 1998 года обанкротился один из первых хедж-фондов — Long Term Capital Management (LTCM). Было потеряно около 1,500 миллиардов долларов. Подобные события принято называть системным риском (риск, который может подорвать всю мировую финансовую систему). Федеральный резерв тайно попросил крупные банки спасти LTCM от банкротства. И больше об этом никто не вспоминал… до 2008 года, когда ещё более масштабный системный кризис не потряс планету после банкротства Lehman Brothers. По иронии, главными советниками LTCM были Роберт Мертон и Майрон Шоулз. Именно на их расчётах была основана инвестиционная стратегия. Акционеры доверяли им, потому что те получили в 1997 году Нобелевскую премию по экономике за новую модель определения цены на опционы… которая позволяла лучше управлять рисками. Позже они оправдывались, говоря, что события, произошедшие на рынках, согласно их модели, могли произойти только раз в миллион лет. Однако, по удивительному совпадению, они произошли всего через несколько лет после создания фонда.

Неудача этих двух нобелевских лауреатов в очередной раз подчёркивает наш огромный недостаток: неспособность презвойти линейное мышление. Один из главных инструментов линейности — это кривая Гаусса, или нормальное распределение (показательно само название «нормальное» распределение — предполагается, что оно описывает ситуации, которые происходят в обычных условиях). Эта знаменитая колоколообразная кривая очень хорошо подходит для представления роста людей. Средний рост — 1,73 метра, а люди ниже 1,5 и выше 2,2 метра встречаются крайне редко. Даже наличие в выборке самого высокого в мире человека (Роберта Уодлоу ростом 2,72 метра) не изменит средний показатель, если в выборке есть тысяча других людей. А теперь возьмём среднее состояние тысячи случайных людей на улице; предположим, что оно составляет 500 тысяч долларов. Представим, что в выборке есть, с одной стороны, бездомные, а с другой — миллионеры; но по этой же улице в тот день гуляет Билл Гейтс, чьё состояние равняется 100 миллиардам долларов (что в 200 раз больше, чем совокупное состояние тысячи людей со средним состоянием 500 тысяч долларов). Включение в выборку такого человека полностью меняет средний показатель: он возрастает до 100 миллионов долларов! Как мы видим, есть явления, которые не подчиняются нормальным законам, а это полностью меняет расчёты. Именно в таких случаях возникают «чёрные лебеди», редкие события, которые мы не учитываем, составляя прогнозы. На АЭС Фукусима-1 защитная дамба была всего 5,5 метров высотой, так как ни одно цунами в истории не вызывало более высокие волны. Однако во время цунами 2011 года высота волн достигла 19 метров.

В хаотичном мире подобные явления становятся значительно менее редкими. Именно поэтому отдельные люди, компании, государства и вся наша цивилизация в целом испытывают сегодня столько трудностей — и будут испытывать ещё больше в будущем, если не примут на вооружение новое мышление.

АНТИХРУПКОСТЬ, ГИБКОСТЬ, ПРОАКТИВНОСТЬ

ВАЖНЕЙШЕЕ ЯВЛЕНИЕ, КОТОРОЕ НЕ ИМЕЕТ НАЗВАНИЯ

Понятие антихрупкости ввёл Нассим Николас Талеб, один из самых самобытных мыслителей нашего времени. Он на протяжении многих лет был трейдером и риск-менеджером. Его опыт пробудил в нём глубокое презрение к истеблишменту, крупным университетам и их профессорам, которых он называет «хрупкоделами» (fragilistas). Он прославился на весь мир благодаря своему бестселлеру «Чёрный лебедь», в котором показал, что одно-единственное непредвиденное событие имеет более существенное влияние на наш мир, чем сотни прогнозируемых.

Через несколько лет после кризиса 2008 года он разработал понятие антихрупкости. Не найдя ни в одном языке простого слова, обозначающего нужное ему понятие, он решил использовать это слово для обозначения противоположности хрупкости и уязвимости. Отсутствие соответствующего слова удивляет, ведь антихрупкость повсюду. Более того, это одна из главных тайн жизни. Жизнь прошла путь длиною в миллиарды лет, от крошечных бактерий до динозавров, секвой, китов и людей именно потому, что живые организмы антихрупкие.

Если обрезать дереву ветви, оно станет крепче; если обрезать виноградную лозу, она даст лучшие плоды.

Вакцинация — лучшая иллюстрация понятия антихрупкости: маленькая доза вируса позволяет нам повысить сопротивляемость болезни; она не вредит нам, а делает нас сильнее.

Трудно найти что-то более антихрупкое, чем бактерия. Благодаря антибиотикам мы убиваем их в огромных количествах, однако тем самым лишь осуществляем отбор бактерий, наиболее устойчивых к антибиотикам, помогая возникнуть «супербактериям-убийцам», о чём уже не первый год предупреждают учёные.

Крайне важное последствие открытия Талеба состоит в следующем. Если, чтобы нечто просуществовало дольше, оно должно быть антихрупким, то стремление к стабильности, избегание потрясений и кризисов ведёт к ослаблению. Как говорит Талеб, защищая системы, мы тем самым их ослабляем:

«Важно вот что: если антихрупкость — это свойство всех естественных (и сложных) систем, которые сумели выжить, значит, лишая эти системы воздействия переменчивости, случайности и стресса, мы им, по сути, вредим. В результате такие системы ослабнут, умрут или разрушатся. Мы сделали хрупкими экономику, наше здоровье, политическую жизнь, образование, почти всё на свете… подавляя случайность и переменчивость».

Само собой, всему есть предел. Слишком большая доза яда убивает, слишком большое потрясение ведёт к банкротству компании. Однако, как очень верно говорил Ницше: «То, что меня не убивает, делает меня сильнее». Это и есть антихрупкость.

Исполнительный директор Assystem Доминик Луи около 30 лет назад одним из первых в мире бизнеса осознал, что теории хаоса и сложности применимы к менеджменту. Он ещё в 1990-х годах говорил: «Если в моей компании всё слишком спокойно, я вношу немного хаоса, чтобы сдвинуть дело с мёртвой точки».

Исходя из этого, нетрудно понять всю иронию экономической или монетарной политики, направленной на достижение стабильности любой ценой. Даже если стабильность будет достигнута, она лишь создаст условия для ещё более глубокого кризиса, чем тот, которого удалось избежать, так как притупит бдительность общества и сделает его более хрупким.

Стабильность опасна — вот первый контринтуитивный вывод, который можно сделать из понятия антихрупкости.

Как-то раз итальянский издатель Талеба попросил его привести пример антихрупкости, когда оба присутствовали в Риме на лекции экономиста, которого Талеб считал хрупкоделом. Талеб сказал:

— Ну смотри, сейчас я выйду на сцену и набью ему морду у всех на глазах.

— Не делай этого. Это будет скандал. Он подаст на тебя жалобу, и ты даже можешь угодить в тюрьму!

— Именно. И что будет потом? Ты продашь намного больше моих книг!

Антихрупкость существует и на уровне государств. Швейцария, по словам Талеба, — это яркий пример антихрупкого государства. Чем больше потрясений в мире, тем больше люди тянутся в Швейцарию: либо чтобы укрыться там, либо чтобы спрятать там свои деньги. Именно поэтому швейцарский франк — одна из самых надёжных валют мира. Талеб отмечает, что Швейцария — это единственная страна в мире, где нет сильного центрального правительства. Кто может назвать имя президента Швейцарии? Дело в том, что в Швейцарии власть осуществляется снизу вверх. Настоящая власть принадлежит кантонам, которые практикуют принцип субсидиарности (проблемы каждого кантона решаются на уровне кантона, а не государства). Швейцария — это объединение умело управляемых единиц.

Ещё один важный урок антихрупкости — это то, что экономист Эрнст Фридрих Шумахер был прав, назвав свой бестселлер «Малое прекрасно». Большие системы — чрезмерно централизованные государства и крупные компании со сложными бюрократическими процедурами — по определению хрупкие.

КАК ЗАРАБОТАТЬ ДЕНЬГИ, НЕ РАБОТАЯ

Фалес Милетский (625 — 548 до н. э.) был не только философом, но и первым настоящим математиком, по чьи стопам позже пошли Пифагор и другие греческие мыслители. Поскольку на тот момент профессия математика была новой, друзья подшучивали над Фалесом:

«Ты целыми днями выводишь на папирусе какие-то закорючки. Это несерьёзно. Твоя работа не приносит никакой пользы обществу. Вот мы дельные люди, мы занимаемся конкретными вещами».

Когда Фалесу надоело это слушать, он решил заработать много денег, чтобы доказать своим друзьям, что может стать богатым, просто выбрал иной путь в жизни. Однако была одна загвоздка: он должен был заработать, не работая, так как и речи не могло быть о том, чтобы проводить меньше времени за занятием любимой математикой.

За полгода до урожая оливок Фалес посетил всех владельцев прессов для оливкового масла в окрестностях Милета. Он предложил им следующую сделку:

— Я даю вам 500 евро [само собой, речь шла об эквиваленте в деньгах того времени] вперёд, а вы взамен даёте мне первоочерёдное право на аренду пресса на протяжении всего сезона оливок. За каждый день аренды я буду платить дополнительно 50 евро. Если пресс не будет мне нужен, я не буду платить 50 евро, и вы можете сдавать его в аренду его кому хотите.

Разумеется, все владельцы прессов мгновенно согласились на эту неожиданную сделку. Тем летом был богатый урожай оливок. Владельцы прессов отправляли всех крестьян к Фалесу, перед чьим домом вскоре образовалсь огромная очередь.

— Хотите отжимать оливки? Извольте платить 200 евро в день.

— Но прошлым летом было 50 евро.

— Я знаю, но посмотрите, какая очередь! Хотите ждать целый месяц?

Посчитайте. Если у Фалеса было 10 прессов, его чистая прибыль составила 150 евро в день на каждом прессе, то есть 1500 евро в день. А за весь сезон сбора оливок (60 дней) он заработал целых 90 тысяч евро, вложив при этом всего 5 тысяч.

Вы можете сказать, что Фалесу повезло. Если бы урожай был скудным, он потерял бы 5 тысяч евро. Однако он проделал то же самое и в следующем году, и в году после следующего… Крайне редко урожай оливок бывает скудным 4 года подряд. В худшем случае он потерял бы 20 тысяч евро (по 5 тысяч за 4 года), при этом заработав 90. Одним словом, прибыль была гарантирована.

Почти за 2500 лет до создания Чикагской торговой палаты Фалес благодаря своим математическим знаниям изобрёл идею «опциона». Самое трудное — это рассчитать стоимость опциона. Фалес задал стоимость, которая была выгодна в первую очередь ему, однако поскольку идея была совершенно новой, никто этого не понял.

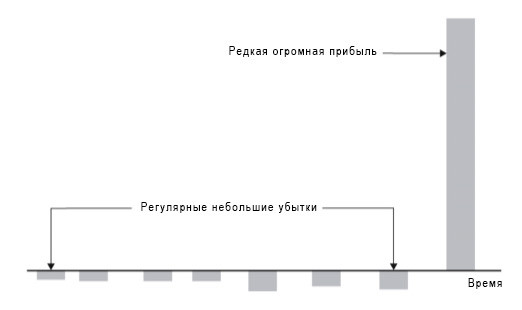

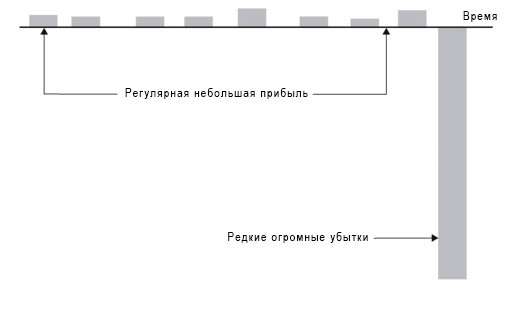

Талеб рассказывает эту историю, чтобы проиллюстрировать другую грань антихрупкости. Вы антихрупки, как Фалес, если имеете возможность изменять «опцион». Это значит, как показывает приведённый ниже график, что у вас есть ограниченные и известные убытки (в данном случае, 10 раз по 500 евро), тогда как редкое явление (хороший урожай оливок) может принести вам огромную прибыль (прибыль Фалеса неограничена: если бы урожай был ещё лучше, то он мог бы сдавать прессы в аренду за 250 и даже 300 евро).

Многие же экономические системы, инвестиционные фонды, государственная и банковая политика имеют «негативные опционы». Это значит, что доход регулярен, известен и фиксирован, тогда как редкое явление может привести к огромным и потенциально неограниченным убыткам.

Талеб пишет:

«Хрупкодел (тот, кто строит планы в медицине, экономике, социальной жизни) — это человек, который принуждает вас стать частью донельзя искусственных решений и действий, когда выгода мала и видима, а побочные эффекты в потенциале огромны и невидимы».

Талеб ещё в 2004 году предсказывал крах (который случился во время финансового кризса 2008 года) ипотечного агентства Fannie Mae. Нобелевский лауреат Джозеф Стиглиц ответил на это, что вероятность банкротства данной компании настолько мала, что её даже невозможно вычислить. Тем не менее, Талеб оказался прав, потому что её доходы были ограниченными и регулярными, а системное событие (вроде обесценивания субстандартных ипотечных закладных) легко могло привести к банкротству.

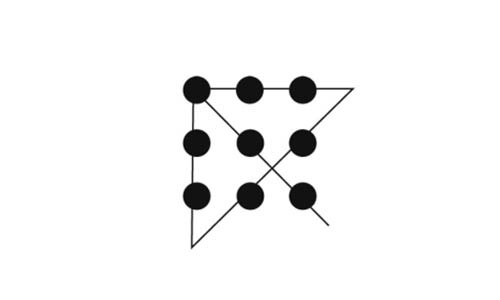

Крайне важно уметь мыслить нестандартно. Это умение можно проверить, например, при помощи следующей задачи:

Как соединить все 9 точек, используя всего 4 прямые линии и не отрывая карандаш от бумаги? Это невозможно сделать… не выходя за границы рисунка. Вот решение:

Александр Гротендик был одним из величайших математиков ХХ века. Как он сам объяснял, разница между ним и остальными заключалась в его умении мыслить нестандартно, переосмысливать догмы, которые его коллеги не осмеливались подвергать сомнению:

«Этот молчаливый консенсус внушил мне, как в лицее, так и в университете, что не стоит беспокоиться о том, что на самом деле подразумевается при использовании такого термина, как "объём", который "очевидно самоочевиден", "общеизвестен", "беспроблемен" и т. д. … Именно в этом жесте "выхода за пределы", чтобы быть чем-то в себе, а не пешкой консенсуса, в отказе оставаться в жёстком кругу, который другие нарисовали вокруг тебя, — именно в этом одиноком акте человек находит истинное творчество. Всё остальное следует само собой. С тех пор у меня была возможность в мире математики, который принял меня, встретить довольно много людей, как среди моих "старших", так и среди молодых людей моей возрастной группы, которые были намного более блестящими, намного более "одарёнными", чем я … большинство из этих товарищей, которых я считал более блестящими, чем я, стали выдающимися математиками. Тем не менее, с точки зрения 30 или 35 лет, я могу сказать, что их влияние на математику нашего времени не было очень глубоким. Они все сделали вещи, часто красивые вещи, в контексте, который уже был установлен до них, который они не хотели нарушать. Не осознавая этого, они оставались пленниками тех невидимых и деспотических кругов, которые ограничивают вселенную определённой среды в данную эпоху. Чтобы разорвать эти узы, им пришлось бы заново открыть в себе эту способность, которая была их правом рождения, как и моей: способность быть одному».

И СНОВА О МАСКАХ

До пандемии Covid-19 Китай производил 40 процентов всех хирургических масок на планете — 20 миллионов масок в день. Через полтора месяца после введения локдауна в Китае объёмы производства выросли до 200 миллионов масок в день (что составляло примерно 90 процентов мировых объёмов до того, как отреагировали другие страны). Это увеличение производства стало важным элементом борьбы с пандемией.

Во Франции государство отреагировало на санитарный кризис выплатой частичных пособий по безработице для более 10 миллионов человек. В Китае государство предложило займы всем предприятиям, желающим производить маски. Более того, государство гарантировало полный выкуп масок (на тот момент ещё никто не знал, что они понадобятся всему миру). Государство также внедрило ускоренную процедуру сертификации масок, производимых новыми предприятиями.

Это создало условия для того, чтобы китайские предприниматели смогли проявить свойственную им гибкость. Вот три её примера:

- Первое предприятие имело преимущество: оно производило станки для производства масок, однако не имело опыта в производстве самих масок. Менее чем за неделю оно с нуля освоило все стадии производственного процесса.

- Более крупное предприятие производило подгузники. В 3 часа ночи его исполнительный директор принял решение вложить сумму, эквивалентную 10 миллионам евро, в производство масок. Утром он позвонил своему техническому директору и дал ему указания. Поскольку эпидемия пришлась на китайский Новый год, когда многие китайцы едут к родным, у него не было достаточно рабочих. Поэтому он позвонил своим конкурентам, чьи заводы стояли, и попросил «сдать ему в аренду» персонал. Те не просто ответили согласием, но и отправили специалистов, чтобы помочь наладить производство. Уже через неделю предприятие производило миллион масок в день.

- Услышав об инициативе правительства, предприниматель решил на следующий же день купить станки для производства масок. Он выехал в 3 часа ночи с полным чемоданом денег, рассчитывая, что станки в первую очередь продадут тому, кто заплатит наличными. Он приехал как раз к открытию, в 8 утра, но к тому времени на парковке уже было полно автомобилей, а цены за ночь поднялись в 3 раза. У него хватило денег только на один станок, однако он сразу же пустил его в дело, а на следующий день вернулся и купил дополнительные станки.

Это очень похоже на золотую лихорадку XIX века в США.

Китаю не принадлежит монополия на гибкость. Французская компания Usipanel, производившая пластиковые окна для автобусов, переквалифицировалась на производство пластиковых перегородок, защищающих кассиров в магазинах и отделяющих таксиста от пассажиров. Руководителям также пришла в голову отличная идея бесплатно оборудовать правительственные автомобили, что обеспечило им рекламу.

Само собой, мелким компаниям проявлять гибкость намного легче. Однако и для крупных компаний здесь нет ничего невозможного. Как однажды сказал лауреат Нобелевской премии Илья Пригожин:

«Если вы хотите повысить эффективность одного из продуктов L’Oreal на 5 процентов, вы должны нанять 2 тысячи исследователей, и через год вы получите желаемый результат. Но если вы хотите повысить эффективность одного из продуктов на 90 процентов, необходимо действовать совершенно иначе: вы должны собрать маленькие группы из 4—5 исследователей и заставить их соревноваться друг с другом. В течение нескольких лет они будут работать без видимых результатов, однако по окончании этого периода одна из этих групп с высокой вероятностью найдёт решение».

Трудно лучше проиллюстрировать разницу между линейным и нелинейным явлением (повышением эффективности продукта на 90 процентов).

Отличный пример гибкости являют собой варвары. Далее мы увидим, как «новые варвары» совершают набеги на экономику.

ДА ЗДАВСТВУЮТ ВАРВАРЫ!

У варваров плохая репутация. Их принято представлять полчищами саранчи, опустошающими цивилизации. Этому представлению способствовали слова Аттилы: «Трава не растёт там, где ступил мой конь!».

Тем не менее, варвары добились впечатляющих результатов. Монголы завоевали обширную Китайскую империю, которая в XIII веке была самой могущественной в мире. Другие монголы позже завоевали Индию и, под предводительством Тамерлана, взяли в плен султана Османской империи Баязида I; третьи завоевали большую часть современной России.

У варваров не было централизованного государства и производства, а оружие было более примитивным, чем у их врагов. Их успех объясняется одним словом: гибкость. Невероятно мобильные, они наступали волнами и неожиданно меняли цель и стратегию. Им не было необходимости беспокоиться о защите своей территории, так как их дом был там, где были их кони.

Сегодня варвары орудуют не на периферии империй, а на периферии крупных компаний. Им также нечего защищать, так как они начинают с нуля.

Один такой современный варвар, Усама Аммар, основатель бизнес-инкубатора The Family, помогает стартапам атаковать позиции крупных компаний. В Бельгии он внёс вклад в разработку закона, разрешающего рестораны на дому: при помощи специального приложения отныне можно узнавать, что некая мадам Мичу, которая живёт в 500 метрах от вашего офиса, готовит потофё, и за несколько евро вы можете получить порцию вместо того, чтобы идти в ресторан. Само собой, рестораторы не в восторге от подобного приложения.

Если как следует присмотреться, то можно обнаружить варваров повсюду. Uber — это варвар в сфере такси: компания атакует монополию на перевозки, которой владеют такси в крупных городах. Можно попробовать возвести стены, как это сделали римляне, — например, запретив Uber в том или ином городе или обязав Uber регистрировать своих водителей как работников и платить им зарплату. Однако, как и варвары, Uber просто переключится на другие города и другие страны.

То же самое можно сказать о Airbnb — главном варваре в отельном бизнесе. YouTube — это варвар в области кино и телевидения. Сегодня мы часами смотрим видео в интернете, тогда как раньше проводили это время перед телевизором или в кинотеатре. Wikipedia — это варварская версия «Британской энциклопедии».

Лидер рынка почти никогда не является инициатором инноваций. Невозможно себе представить, чтобы Accor изобрёл Airbnb. Точно так же, Uber создал не сервис такси, TouTube — не телевизионная компания, а Skype и WhatsApp — не телекоммуникационная компания.

Это имеет непосредственное отношение к проблеме гибкости. Изобрести себя заново — невероятно трудно, а иногда и вовсе невозможно для крупной компании. Тем не менее, есть один знаменитый пример: при выпуске на рынок нового iPhone в 2007 году Стив Джобс решил встроить в него цифровой медиаплеер. После возвращения Стива Джобса и успеха iMac, Apple зарабатывала не столько на компьютерах, сколько на iPod, на который тогда приходилось 70 процентов мирового рынка цифровых плееров. Тем не менее, Джобс решил убить этот успешный продукт. Без этого безумного решения Apple не стала бы компанией с самой большой рыночной капитализацией в мире, ведь во многом именно свойство «всё в одном» обеспечило успех iPhone.

Сегодня отсутствие «Стивов Джобсов» в определённых сферах бросается в глаза. Уже сейчас существуют технологии складного экрана и виртуальной клавиатуры. Поэтому вполне возможно создать некий «универсальный коммуникатор», который бы имел размеры смартфона, но при этом был снабжён большим раскладным экраном и виртуальной клавиатурой, проецируемой на стол. Такой продукт заменил бы одновременно компьютеры и планшеты. Пока ни один производитель не хочет убивать свои нынешние продукты. Но однажды придёт варвар и, создав подобный продукт, станет новым Стивом Джобсом.

Первый урок состоит в том, что в нашем сложном и нелинейном мире устойчивое положение сохраняется всё меньше времени, поэтому каждый лидер рынка находится в опасности, так как становится мишенью для всех тех, кто стремится переосмыслить модель.

Второй урок заключается в том, что необходимо идентифицировать продукт или услугу, которые предоставляются клиенту. Путать свой бизнес с предоставляемой услугой — это распространённая ошибка. Производители механических часов забыли, что их бизнес — показывать время, а не производить часы, поэтому их обошли производители электронных часов. Голливудские студии легко могли купить все телеканалы, однако они не поняли, что их бизнес — развлекать при помощи изображений, а не снимать фильмы, поэтому в итоге телеканалы купили их. В начале ХХ века американские железнодорожные компании были очень могущественными, однако никому из них не пришло в голову вложить деньги в новый транспорт — самолёты. Сегодня почти никто в США не ездит на поездах.

ЛУЧШИЙ СПОСОБ ПРЕДСКАЗАТЬ БУДУЩЕЕ — ЭТО ТВОРИТЬ ЕГО САМОМУ