Большая история The Stone Roses Часть II

Вторая часть биографического текста о манчестерских легендах, выходящего за пределы сугубо биографического нарратива. Почему Stone Roses — самое яркое воплощение идеи Марка Фишера о «Кислотном коммунизме»? Как легендарный концерт на «Спайк Айленде» ознаменовал сначала утопическую мечту, а затем её кризис?

Оглавление

Введение. «Кислотный коммунизм» или настоящее культурное место TSR

I. «Спайк Айленд»

II. Подготовка и

IiI. Концерт

IV. Наследие

V. Хонтология, «Спайк Айленд» и Земля Обетованная

VI. Заключение II части

Введение

«Кислотный коммунизм» или настоящее культурное место The Stone Roses

Британский теоретик и икона хипстеров Марк Фишер (1968-2017) никогда не любил The Stone Roses. В своем блоге k-punk Фишер неоднократно критиковал составленные «экспертами» топы лучших альбомов в истории, где первое место часто отводят пластинке «The Stone Roses» 1989-го года. Для Фишера Roses всегда выглядели ретро-группой, занявшей место в истории не больше, чем по причине фетишизации 60-х. В общем, британский философ видел в них примерно все те клише с критики которых я начал прошлую часть своей работы. Вообще, отвоёвывать имя артистов из пучины стереотипов становится всё модней (а от того к таким инициативам — и к моей в частности — нужно относиться с особой настороженностью). Тут можно вспомнить и

Причины, почему я начинаю с имени Фишера, тем не менее, весомые. Последняя глава этой части во многом перекликается с пресловутой хонтологией: концепцией, которую Фишер позаимствовал у Дерриды и

Оборванная работа с первых страниц отличалась редким для Фишера оптимизмом и позитивным взглядом в прошлое, но не для того, чтобы вернуть его, а для того, чтобы использовать нереализованный потенциал того времени в будущем. Фишер предлагал посмотреть на 60-е с менее популярной оптикой, предпочитая The Beatles, скажем, Sly and the Family Stone (впрочем, не обходя стороной и ливерпульскую четверку, но с не самого банального ракурса). Однако философ не старался восстановить «историческую справедливость» подзабытых артистов, а смотрел на эпоху в целом, пытаясь отметить, какие новые уроки можно из неё вынести. Уходя более глубоко, Фишер обращался к 60-м не

Он писал: «В последние годы шестидесятые стали казаться одновременно глубоким прошлым, настолько экзотическим и далеким, что мы не можем представить жизнь в них, но и одновременно моментом более ярким, чем «сейчас»: временем, когда люди действительно жили, когда что-то действительно происходило. Тем не менее, это десятилетие преследует нас не

В этом смысле Фишера интересует не столько конкретная декада (хотя и она тоже), а обстоятельства, которые сделали то время таким, каким мы его любим/ненавидим. Поэтому логично предположить, что Фишер, будь у него возможность продолжить «Кислотный коммунизм» дальше, обратился бы не только к 60-м, но и ко всем последующим отзвукам того времени.

Фишер исходил из позиции, что «прошлое ещё не произошло», что «прошлое необходимо постоянно пересказывать, и политический смысл реакционных нарративов состоит в подавлении тех потенциалов, которые всё ещё ждут своего момента, потенциалов, готовых к повторному пробуждению. Контркультура 60-х сегодня неотделима от собственной симуляции, и редуцирование декады до перечня символических моментов, всевозможных «классических альбомов» нейтрализовало реальные обещания, которые взорвали то время. <…> Возникновение капиталистического реализма не могло произойти без нарративов , которые реакционные силы постоянно рассказывают о том десятилетии. Возвращение к тем моментам позволит нам продолжить процесс уничтожения тех нарративов, которые неолиберализм сплёл вокруг них. Что ещё более важно — это позволит построить нам новые повествования».

И далее Фишер добавляет, что «во многих отношениях переосмысление 1970-х важнее, чем возвращение к 1960-м. «Некоторые из освободительных тенденций, которые возникли в шестидесятые годы, усилились и распространились в семидесятые, — писал Энди Беккет, –70-е не были похмельем после шестидесятых; это был момент, когда великая вечеринка шестидесятых действительно началась».

В

Меня всегда удивляло, что Фишер не был благосклонен ни к Roses, ни к Pulp: группам, которые, кажется, должно были удовлетворить культурные требования Фишера в самые разные периоды его жизни. Их, если кратко, можно разделить на два этапа. Первый это времена, когда Фишер стал апологетом глэма и постпанка в XXI веке. В этом смысле Pulp выглядят как синтез всего желанного с точки зрения логики Фишера (не говоря о том, что тот же Хазерли в своей книге про Pulp обращается к пресловутой хонтологии). Второй период — незадолго до самоубийства, когда Фишер (неожиданно для всех) сентиментально обратился к 60-м: эпохе, философию и эстетику которой прежде ненавидел. И в оптике неожиданной «любви к 60-м», попросту говоря, в оптике незаконченного «Кислотного коммунизма», идеальной группой для логики Фишера выглядят, на мой взгляд, именно The Stone Roses.

В существующем фрагменте «Кислотного коммунизма» Фишер трактует собственный термин как «провокацию и обещание. Это своего рода шутка, но с очень серьезной целью. Он [термин] указывает на то, что в

Никто не знает, изменилось бы отношение Фишера к Roses вслед за попыткой по-новому прочитать 60-е и их отзвуки. Трудно даже представить, какое бы место уделил бы (и уделил ли бы вообще) философ «Второму лету любви», но

«Хотя в центре внимания вступления “Кислотного Коммунизма» была культура 1960-х и 1970-х годов, группой, которая пришла мне в голову, когда я размышлял над идеей Марка о новой форме психического и политического подъема сознания, была танцевальная инди-группа The Shamen. Даже нетрудно представить, как они используют фразу «кислотный коммунизм» в интервью, посвященном их альбому «In Gorbachev We Trust». Задолго до появления блогов, с 1989 по 1991, The Shamen стали моим первым политическим пробуждением: они говорили о галлюциногенах, «изменении вашего сознания» в очень современной манере (они превратились в хиппи уже позже, когда они объединились с Теренс Маккенной и немного потеряли хватку), а их альбом «En-Tact” был чем-то вроде программы Иэна Бэнкса для психоделической техносоциалистической утопии. Сейчас, конечно, The Shamen помнят как средненькую новинку, но они оказали на меня огромное влияние, причем не так, как можно было ожидать. Они также были одними из немногих коллективов того времени, которые пытались интеллектуализировать рейв-культуру и связать ее с более широкими социальными и политическими тенденциями».

Да и сам Фишер, описывая впечатление от песни «Psychedelic Shack» шестидесятской группы Tempations, пишет: «[Песня] описывает определенно коллективное пространство, в котором кипит энергия базара. Однако, несмотря на все его карнавальные отклонения от повседневной реальности, это не отдаленная утопия. Это похоже на реальное социальное пространство, которое вы можете представить, действительно существующее». Если мы сегодня и можем представить такое пространство, как на самом деле «существующее», то едва ли как-то иначе, чем в контексте рейва с его атрибутикой праздника, ярмарки и карнавала.

Не менее характерно и описание Фишером Temptations с Sly and the Family Stone: «Шаблон для нового звука Temptations врастал корнями в смесь Sly and the Family Stone, Джеймса Брауна и Джими Хендрикса: лихорадочная матрица, составленная из элементов, которые уже взаимодействовали друг с другом. Изменение звука было больше, чем просто изменением стиля; это также было ответом на новый набор требований и ожиданий относительно того, какой может быть музыка. Популярная музыка, которая больше не ограничивалась балладами о любви или веселым чирлидингом, могла быть социальным комментарием; даже больше — она могла подпитывать и сама становится социальным преобразованием, разрушающим прежние убеждения и предрассудки. Она могла ориентироваться на уверенность, гнев и напористость, которые пронизывали движение за гражданские права, и она могла исполнять новый набор социальных отношений, который дарил пьянящий вкус того, как может выглядеть мир, когда движение добьется успеха.

Sly and the Family Stone действительно, казалось, имели это во всех отношениях: со звуком, который был каким-то ветхим, импровизированным, и все же извилистым, танцевальным; музыка, которая не была ни сентиментальной, ни ханжеской, но юмористической и смертельно серьезной одновременно. Sly и Family Stone могли быть авангардом, но не собирались ограничиваться элитарностью. Напротив, их присутствие на радио и телевидении настойчиво ставило вопрос: почему богема не должна быть открыта для всех?».

Разве всё это: и попытка интеллектуализировать рейв-культуру в лице The Shamen, и описание утопии, которая действительно возможна, и большая часть описаний Sly and The Family Stone — разве всё это не могло быть отнесено к The Stone Roses?

Коротко говоря, «Кислотный Коммунизм» это незаконченная попытка по выведению шестидесятского мифа из нарратива утопического в нарратив не случившегося, но реально возможного нового мира, нового порядка. Я склонен считать, что The Stone Roses стали своего рода адептами «Кислотного коммунизма» по отношению к как бы «аполитичной» рейв-среде, значительно выведя из неё импликации пустого гедонизма. Как сказал мне в интервью Джон Робб: «Их [The Stone Roses] музыка изначально впитала в себя обещание о лучшем мире». Группа Иена Брауна действительно отличалась этим от всех остальных оптимистично настроенных групп своего времени: они без устали повторяли, что лучший мир должен случится в реальности, ему больше не место среди облаков мечтаний. В прошлом тексте я отстаивал трансгрессивность рейв-культуры на основании, за которое к рейвам чаще всего и обнаруживается скепсис со стороны интеллектуальных кругов — за отсутствие ангажированности и идеологии. Однако поймите правильно: несмотря на открытую левацкую риторику, Roses не утомляли слушателей сказками в духе Тимоти Лири. Они сделали рейв более политичным, но всё ещё оставляли его свободным от идеологии пространством. Если угодно, они провоцировали пробуждение политической осознанности с левым уклоном, но не занимались прямой агитацией.

Конечно, пытаясь отыскать предпосылки «Кислотного коммунизма» в

Глава I. «Спайк Айленд»

«Спайк Айленд» — остров, который находится всего в четырнадцати милях от фермерского дома Гарета Эванса (менеджера The Stone Roses) в Чешире и менее чем в семи милях от Уоррингтона, города, где родился Иен Браун. «Спайки», как его называют местные жители, представляет собой искусственный остров размером с десять футбольных полей, расположенный на северном берегу устья реки Мерси и отделенный от промышленного города Уиднес каналом Сэнки. В конце девятнадцатого века «Спайк Айленд» был местом зарождения британской химической промышленности и стал местом ее сосредоточения. Но уже к середине XX века это место превратилось в бельмо на глазу нации: ядовитая пустошь, на которой чахли ржавые фабрики, старые железнодорожные пути, заброшенный канал и одинокий причал. В 1989 году, несмотря на все усилия городского совета Халтона, его ландшафт по-прежнему оскверняли беспощадные следы тяжелой промышленности. Огромные зловещие фабрики усеяли горизонт, в том числе гигантский завод Imperial Chemical Industries — фабрика, где среди кучи толстых труб, изрыгающих едкий дым, производили каустическую соду и хлор.

4 января 1990 года, когда у реки Мерси шел снег, промоутер Фил Джонс осматривал ландшафт «Спайк Айленда». Рядом с ним, широко улыбаясь, стоял менеджер The Stone Roses Гарет Эванс, который незадолго до Рождества подал заявку на проведение разового концерта на острове. Участок показался Джонсу огромным и немного сюрреалистичным, и он предупредил Эванса, что согласование заявки с лицензионным органом и (особенно) полицией будет огромной задачей. Но Джонс был солидарен с Эвансом, что если концерт произойдет, это будет совершенно уникальное событие — именно этого и хотела группа.

Эванс и Джонс неделями искали подходящее место для проведения такого шоу, которое превзошло бы победоносную ночь Roses в Alexandra Palace в Лондоне. Несмотря на то, что группа не была в восторге от этого концерта, цифры вселили в Джонса уверенность. Он продал 7500 билетов в Alexandra Palace и прикинул, что легко мог бы продать втрое больше: эйсид-хаус и рейвы открыли целый мир возможностей. В течение 1989 года страну заполонила серия рейвов, растанцевавших ряд сельских районов недалеко от Лондона с посещаемостью от 20 000 до 30 000 человек. В то время ни одна гитарная группа не могла конкурировать с рейвами по части стихийности, стиля и сенсационности. Но Roses верили, что могут. Некоторое время Эванс и Джонс безрезультатно обыскивали окрестности устья Темзы в Эссексе. «Группа могла бы дать потрясающие концерты в любом из мест, которые мы посетили, но там ничего не было», –вспоминал Джонс. «Некоторые из них были просто карьерами или заброшенными стоянками». Летом 89-го пара организаторов запланировала группе тур по приморским городам, и хотя в конечном итоге от тура отказались, эта идея нашла свое воплощение в эпохальном шоу группы в Императорском бальном зале Блэкпула. В мыслях Roses по-прежнему преобладали концерты у воды.

Для Иена Брауна «Спайк Айленд» был идеальным местом: «Мы хотели дать концерт на промышленной территории или на острове. Поскольку [Остров Спайк] раньше использовался для проведения Уиднесского карнавала, это было попаданием в цель. К тому же мы хотели играть на

Однако то, что планировали для острова Эванс и Джонс, намного превышало параметры проводимого там местного ежегодного фестиваля. Они намеревались привлечь на концерт около 32 500 человек, что примерно соответствовало половине населения Уиднеса. Масштабы того, что они воображали, требовали тщательного планирования и крупномасштабного строительства — включая строительство мостов, поскольку в то время на острове был только один проход, очевидно, слишком узкий для того, чтобы выстроить за ним очередь из тридцати тысяч человек. Они также не знали, как правовые органы отреагируют на идею о том, что совет округа Хэлтон планирует спонсировать крупнейший рейв страны на не самой безопасной территории затхлого химзавода. В 90-м году скандалы, связанные с рейвами (и их стандартными атрибутами) были на первых полосах газет, а поспешно принятые новые законы стимулировали все более жестокие репрессии в сторону рейвов и рейверов: вся страна уже видела кадры, на которых полиция (часто при полном вооружении) разгоняет нелегальные рейвы.

Из всех британских групп The Stone Roses были наиболее тесно связанной с этими восстаниями. Начиная с августовского шоу в Блэкпуле, они двигались исключительно вверх. Ноябрьское выступление Alexandra Palace совпало с выпуском их хита «Fools Gold». После пяти лет усилий Roses пришли к такому звучанию и внешнему стилю, благодаря которому народ выбрал их в качестве номинальных икон феномена, получившего название «Madchester». Это была сцена, которая позиционировала Манчестер как

Все это и многое другое сделало Roses самой популярной и самой печально известной группой в мире на тот момент. Ожидания от группы, — заявившей о своем желании сыграть полноценный концерт на Луне, — не могли быть другими. Тем не менее, когда Эванс и Джонс начали очаровывать менеджерской харизмой членов правовых органов, чтобы сделать возможным коронацию Roses, группа начала свое стремительное (само)разрушение, которое — о ирония! — еще больше укрепило их репутацию врагов истеблишмента.

30 января 1990 года группа разгромила офис FM Revolver — лейбла, с которым они записали свой первый прорывной сингл 1987 года Sally Cinnamon. Причина — переиздание песни с новым клипом без разрешения группы. Roses вторглись в дом к директору лейбла и залили его с крыши до земли краской, включая находящихся внутри людей, а также машину на парковке.

На следующий день группа была арестована у себя в студии (сразу после завершения записи «Something Burning») и получила обвинение в уголовном преступлении, за чем последовала исправительная мера в виде пресечении попыток записи нового материала — да, группе буквально запретили репетировать, а не просто выпускать материал. Это широко прозвучавшее дело затянется до октября, а тюремное заключение группы замаячит перед самоуверенными лицами четвёрки в качестве реальной угрозы. Несмотря на то, что арест только послужил рекламой к концерту и ещё больше закрепил за Roses статус главных хулиганов страны, «за кулисами» группа начала ощущать растерянность. Группа находилась в транзиторном положении, пытаясь перебраться на другой лейбл, что было нелегкой задачей. Но главное, что усугубляло недомогание в самом сердце группы — отсутствие новых песен.

Инсценировка рзгрома офиса FM Revolver

Складывалось ощущение (правда, ещё не проартикулированное в СМИ), что Roses «потрепались» так же, как и клёш на их знаменитых бэгги-джинсах. Комментируя уголовное дело, один из участников дорожной команды Roses был процитирован журналом Q: «Возможно, не такая плохая идея отправить их в тюрьму, по крайней мере, это могло бы помочь написать им несколько новых песен». Запись и сведение нового сингла «One Love», специально приуроченного к «Спайк Айленду», длилось уже несколько месяцев, и материал готовился к выпуску только в июле. После финального разогрева в Осло 19 мая Roses вернулись в Манчестер для главного выступления в их жизни.

III. Подготовка и пресс-конференция

Объявление о событии «Спайк Айленда», рекламируемого как «Sunset Sunday», послужило группе иллюзорным отвлечением от сомнений по поводу их творчества, средств к существованию и свободы. Менеджменту группы была выдана лицензия на проведение шоу в воскресенье, 27 мая 1990 года, за день до государственного праздника в понедельник. Главной заботой окружных органов, однако, стали не рейверы, md_a или контркультурные настроения, которые источала группа, а просто проблема транспортировки: как доставить всех этих людей в Уиднес и обратно? «Мы сказали: ваша честь, мы собираемся посадить их на автобусы», –вспоминал Джонс. В апреле после объявления в NME, где были перечислены города, из которых можно было совершить автобусные поездки, билеты на мероприятие были полностью распроданы.

В течение следующих шести дней, при ярком солнечном свете команда Star Hire Роджера Барретта построила одну из самых больших сцен из

Группа обнаружила, что практически не контролирует ситуацию. Возникала напряженность по поводу цен на билеты. The Roses поспорили с Эвансом о снижении цены на 14 фунтов, а некоторые билеты были снижены до 13 фунтов, но в действительности у группы не было возможности добиться желаемого. Продажа билетов принесла примерно 400 000 фунтов стерлингов — столько же, сколько стоило само мероприятие. В то же время в прессе Браун заявил: «Мы ничего не получаем».

Однако можно было заработать — и много — на мерчендайзинге. Он контролировался Эвансом и Камминсом, и не было секретом, что эта пара не особо хотела делиться с группой. Компания New Line Promotions, производившая футболки Roses, посчитала, что на каждые 1000 футболок, которые они производят официально, еще 500 будут произведены для неофициальных целей. До сих пор группа не обращала на это внимания. Однако в преддверии события Roses предложили использовать альтернативную одежду для контроля мерчандайзинга на мероприятии. Эванс пошел против их желаний, и New Line Promotions производила тысячи и тысячи футболок Roses для «Спайк Айленда».

Эванс также заключил с Central Music сделку на 100 000 фунтов стерлингов на съемку фильма о концерте «Спайк Айленде». Компания планировала показать шоу на British Sky Broadcasting и Central TV, а также организовала съемку на восемь камер и машину для наружной трансляции. Однако группа была обеспокоена тем, что может отыграть не самое лучшее выступление. Roses чувствовали, что если шоу будет звучать так же плохо, как Alexandra Palace, но попадет в Америку, это снизит растущий на них спрос в штатах. И здесь четвёрка отстояла своё, сообщив Эвансу, что скорее отменит шоу, чем согласятся на съемку.

В последние моменты стала очевидна путаница по разогреву и расписанию мероприятия. Roses ясно дали понять, что не хотят превращать свой концерт в празднование Мэдчестера. Вместо условных Mondays на разогрев были приглашены диджеи, которые поддерживали группу в Блэкпуле и Александрийском дворце, а это: новатор с Балеарских островов Пол Окенфолд, диджей Гасиенды Дэйв Хаслам и манчестерский фаворит любителей психоделии Дэйв Бут. Рени также хотел, чтобы на разогреве присутствовали барабанные секции, поэтому был приглашен Томас Тафиреника Мапфумо –музыкант, прозванный «Лев Зимбабве» и «Муканья» за его огромную популярность и его резкую критику правительства бывшего президента Зимбабве Роберта Мугабе, словом — Боб Марли своей страны. А кроме того, саундсистема Адриана Шервуда On-U с участием бывшего басиста Public Image Джа Воббла и певца Гэри Клэйла.

Помимо этого был предложен диджей-пионер чикагского хауса Фрэнки Наклз: он был почитаем законодателями моды в Манчестере и должен был стать авторитетным гостем на «Спайке». Эванс, тем не менее, по ошибке пригласил другого американского диджея по имени Фрэнки, а именно Фрэнки Боунса, который играл на грандиозном рейве Energy в 1989 году. Подготовка явно не сулила идеального концерта, но дальше всё стало ещё сложнее.

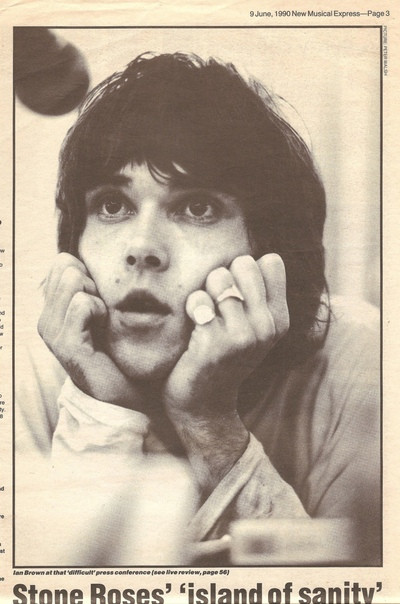

К весне 1990 года, впервые после панка, в чарты попала целая серия уличных групп. Дух британской поп-музыки изменился. Мало того, что Roses планировали выступить перед 30 000 человек в центре индустриального пролива в Чешире, они также анонсировали полноценную пресс-конференцию. Это было грандиозно — по слухам, присутствовал даже Артемий Троицкий. В

Вечером того летнего дня по центру Манчестера проезжали автобусы с мировой прессой, которые остановились возле отеля Piccadilly. Отель «Piccadilly» был любопытным зданием: бетонная плита в центре Манчестера, которая даже по меркам этого города выглядела слишком холодно и агрессивно. В то время неоновые вывески на стенах домов, магазины на первом этаже и уродливый бетон второго по высоте здания Манчестера доминировали над центром города, делая его гораздо более мрачным, чем он есть на самом деле.

Большинство рок-н-ролльных групп использовали соседний, гораздо более пригодный отель Midland Hotel, который был одним из самых известных мест для подобных собраний, но по

Эванс хотел, чтобы Roses использовали конференцию как платформу для нападок на химическую промышленность и выступили против загрязнения окружающей среды (под стать месту, где планировался концерт). Более того — он хотел лично выступить на конференции, но Джон Сквайр твердо сказал Эвансу нет.

Тем не менее, безусловно, Эванс оставался у руля — только увидев возможность заработать на

Как обычно умышленно опаздывая, The Stone Roses ворвались в комнату. Атмосфера накалилась, и воцарилась тишина. Группа уселась. «Почему бы вам не спросить что-нибудь? Вы прилетели сюда со всего мира, в конце концов», — усмехнулся Иен Браун не очень веселой толпе. Было слышно много шарканья ногами. Похоже, что большая часть журналистов стояла в глубине комнаты, опасаясь сделать шаг вперед. На самом деле никому не хотелось вступать первым в такой странной атмосфере. «Tune in, turn off, but don`t drop out», –загадочно добавил певец, перефразируя гуру 60-х Тимоти Лири. Иен наклонился вперед и посмотрел на толпу своими большими глазами, как будто бы с отблеском безучастного взгляда Джона Лайдона.

На конференции пресса разделилась на тех, кто обожал группу, и тех, кто относился к ним с глубоким цинизмом. Парижские и японские журналисты находились в лагере «настоящих фанатов» и на перебой задавали благоговейные вопросы. Однако их прервала местная стендап-комик актриса Кэролайн Ахерн. Группа знала ее, но делала вид, что нет, подыгрывая ее утверждениям о том, что она журналистка. «Я хотела бы задать вопрос, который я считаю действительно важным. Какой ваш любимый цвет?». В средствах массовой информации воцарилось неловкое молчание, когда Roses закончили смеяться. И тут началась поездка, которая выдалась трудной для каждого журналиста.

Журналист: «Когда вы прилетите в Америку?».

Мэни: «Когда вы отправите билет».

Возмущенный журналист: «Ответьте на вопрос».

Roses: «Мы уже».

Журналист: «Ребята, вы готовы к этой пресс-конференции?».

Рени: «Мы не сочиняли политический манифест. И мы никогда не учили в школах уроки о

Журналист: «Как вы думаете, как американцы оценят манчестерский сарказм?».

Иен Браун: «С американским акцентом».

В происходящем хаосе чувствовались оттенки поведения The Beatles в аэропорту Кеннеди в 1964 году, которые мило и саркастично отбивали банальные вопросы прессы; только на этот раз ответы были грубее с присущим северным цинизмом/юмором 1990-х годов. В отличие от ситуации с The Beatles, прессе не нравилось то, что они слышали.

Журналист: «Вам нравятся The Charlatans?» (Имеется в виду группа из Нортвича, которая разогревала Roses в начале своей карьеры, а на момент 1990-о вторглась в мейнстрим со своей гаражной поп-музыкой под влиянием Roses).

Roses: «Мы никогда о них не слышали».

Журналист: «Вы бы сыграли на арене для корриды?»

Рени: «Это просто плохо, не так ли? Мы бы не стали даже смотреть это по телевизору, так зачем нам играть там?».

Журналист: «Чем занимались ваши родители?».

Иен Браун: «Мой отец работал столяром, и он сказал мне никогда не работать на стройке, что я и сделал».

Кто-то спросил о беспорядках в тюрьме Strangeways, о которых недавно говорили в новостях, когда заключенные в течение нескольких недель держали охранников в страхе.

Иен Браун оживился: «Это было великолепно. Как будто горстка парней держат в страхе всю Англию», — начал он, не понимая, что это могло восприниматься и как намек на самих Roses. «Это потребовало много сил. Но любой, кто попробует подобное, станет народным героем Манчестера».

Таблоиды в лице Daily Star решили, что пора брать дело в свои руки, и начали расспрашивать о сексе, наркотиках и

«Мы попросили нашего менеджера Гарета найти место где-нибудь рядом с множеством людей, и он нашел для нас «Спайки»», — невозмутимо сказал Браун, намекая на многочисленные жалобы местных жителей по поводу проведения концерта. Он добавил: «Мы не получаем от этого никаких денег». Кто-то спросил, не соперничает ли группа с другими местными командами. Очевидно, вопрос был не из городской прессы, потому что группы той поры хотя и различались, но всегда были довольно тесно связаны и ничего напоминающего войну Oasis/Blur не было и в помине. «Это же не соревнование», — ответил Браун, глядя ледяным взглядом. «У нас нет обиды ни на кого, кроме Ника Кента»*.

Журналист: «Здравствуйте, я из национальной газеты Испании. Я хочу спросить, когда ваши записи на

Браун: «Люди, у которых нужно это спросить, стоят прямо позади вас».

Все обернулись. Представители лейбла в конце комнаты неловко зашаркали. Никому не нравится, когда кто-то заставляет говорить вас в зале, полном людей, особенно в зале, полном мировой прессы. К счастью для них, некий пьяный манкунианец схватил микрофон и начал горланить какую-то тарабарщину: «Roses in the area. Spike Island got the fuck all in the areaa aaaaieee!"»

Журналист: «Джон, вы вообще собираетесь что-нибудь сказать?»

Джон: «Нет».

Журналист: «Как вы думаете, вы лучший гитарист в мире?».

Джон: «Ага».

Манкунианец: «Ааааааиииииее !!!».

Журналист: «Вы считаете, что вы новые Rolling Stones?».

Браун:« Это 1990 год. Поэтому встречный вопрос — Rolling кто?» (Аплодисменты в зале).

Журналист:« Как вы думаете, чем вы будете заниматься через пять лет?».

Браун:« Что за глупый вопрос, откуда, черт возьми, я знаю?».

Журналист: «Вас сравнивают с некоторыми из самых известных групп мира. Как вы к этому относитесь?».

Браун: «Скучающе — я жду, когда кто-нибудь сможет рассмешить меня».

Фотограф (всем в зале): «Что я хочу, так это знать, какого хрена происходит? Почему вы все так боитесь задавать группе какие-либо вопросы?».

Браун: «Это потому, что мы не отвечаем на них». (В зале нервно похихикали).

Журналист: «Ребята, вы всегда ведете себя как свиньи? Вы пригласили сюда всех этих людей и не отвечаете ни на какие вопросы».

Браун:« Я ответил на все вопросы… кроме глупых» (в зале бормотание, атмосфера становится все более напряженной и неуютной).

Журналист: «Поскольку вы, ребята, собираетесь в Америку, вам, очевидно, придется много работать с прессой. Они захотят спросить о вашей личной жизни. Какое у вас прошлое?».

Браун:« Я вам не скажу» (в зале долгая пауза).

Манкунианец:« Уууууууу in da areaaaaaa!».

Браун (отрыгивая): «Кто-нибудь хочет сигареты?».

Журналист: «Ага, а хочешь это? (подает Брауну джойнт)».

Браун: «Кто прилетел с другого конца света? Поднимите плз руки те, кому платят за то, чтобы вы задавали вопросы» (гневный рокот из зала).

Журналист: «Я сам заплатил за это дело, так что пошел на х*й, чувак»

После этого между двумя журналистами, один из которых заступился за Roses, началась драка. Это была точка высокого напряжения, в которой проявились все разочарования и недопонимание между двумя сторонами. Гарет стоял в стороне, его лицо горело ликованием, он и мечтать не мог о размере конфронтации.

Браун: «На что вы жалуетесь? У вас бесплатная поездка в Англию, и вы завтра увидите отличную группу. Hands up».

Под вопли разгневанных журналистов Эванс радостно потер руки, а группа ушла прочь. Впереди её ожидало главное событие.

_____

*Ник Кент — известный музыкальный журналист, поклонник Rolling Stones. Проводил интервью-фиаско с Roses.

IV. Концерт

Организация «Спайк Айленда», казалось, совсем ускользала от группы, и это вместе со скандальной и напряженной пресс-конференцией, путаницей по поводу мерчендайзинга и саппорта вызывало в тот полдень предчувствие, что «Спайк Айленд» может стать не столько «Вудстоком» рейв-поколения, сколько «Альтамонтом»*. Сотни местных жителей уже подписали петицию, пытаясь отменить концерт, недовольные стали использовать лодки, чтобы попытаться снести мосты, ведущие через реку прямо к концертной зоне.

Однако настроение группы со временем улучшилось. Сцена была огромной и впечатляющей, возвышаясь на пятнадцать футов. Дорогая система освещения висела, как гигантский механический паук или НЛО прямо над барабанной установкой Рени. В глубине сцены закрепили огромные белые квадраты, на которые можно было проецировать изображения произведений Сквайра. Здесь Roses почувствовали себя хозяевами своей судьбы. И всё же… все они мечтали об этом моменте, но реальность пугала. Ничего не было сказано, но они нервничали. Несмотря на их внешнюю беззаботность и заверения сторонников, что все, что им нужно сделать, это «просто появиться», самый важный день в их жизни станет настоящим испытанием их знаменитой стальной решимости.

В то утро национальные ежедневные газеты извлекли из

На месте Фил Джонс боролся с первой из череды тревожных проблем в тот день. Охранная фирма Showsec, заказанная на мероприятие, прибыла с опозданием и прислала только половину необходимого количества людей. Сразу стало ясно, что они неправильно поняли свое задание. Им сказали не пускать людей с едой, чтобы не допустить нелегальной предпринимательской деятельности. Персонал счёл, что речь идет о любой еде и начал конфисковывать даже сэндвичи и безалкогольные напитки у ворот. «Это было ужасно, — говорил Джонс».

Подобные инциденты серьезно подорвали удовольствие Джона Сквайра от того дня, который, как он позже утверждал, он возненавидел. «Перед тем как продолжить, у нас было много ссор с менеджментом, и мы были очень злы на то, как было организовано шоу. Вышибалы забирали еду и напитки у фанатов, когда те входили на территорию, а мы этого совершенно не хотели. Плюс ко всему — сильно подняли цены на билеты, а после шоу мы узнали, что менеджмент нанял детей, чтобы они расчищали после шоу территорию от мусора, включая использованные презервативы и т.д. Это было ужасно», — говорил Сквайер.

Толпа расценивалась в 40 000 человек. Помимо 32 500 проданных билетов, список гостей приблизился к 5000 и еще как минимум 2500 удалось пролезть под ограждением. Эванс, Камминс и Джонс не рассчитывали на такую огромную толпу, и Джонс признал наивность их планов. Фургоны с едой и пивные палатки были быстро опустошены. Однако наибольшую озабоченность Джонса вызывал сильный прилив, бушевавший на реке Мерси, т.к. волны грозили затопить остров. «Это был небольшой весенний прилив. Было полнолуние в конце мая, но никто из нас этого не заметил. Вы буквально могли видеть, как этот прилив приближается и стирает сушу с острова. Это было похоже на

Такого количества людей на «Спайк Айленде» раньше не было. Сияло солнце, химические вещества в воздухе создавали почти психоделический эффект, отражаясь в его лучах. На часах всего два часа дня, но толпа уже достигала «потолка» проданных билетов. На месте не было полиции, что объясняет, почему за весь день было арестовано всего четыре человека. «Полицейские отменили все отпуска, они вышли на улицы в самом Уиднесе, но не пришли на Спайк Айленд и караулили в основном пребывающие автобусы», — говорил Джонс. Дурманящий запах и видимые результаты массового употребления «Е» были повсюду. Не было объявлено ни расписание лайн-апа, ни даже время, в которое будут играть Roses. Главным (и почти единственным) развлечением для посетителей стало наблюдение за тем, как безбилетники штурмуют мосты и ограды.

Затем на звук приближающегося вертолета все обратили взоры к небу. Вертолет приземлился за кулисами, доставив журналистов из NME и Granada TV. Взволнованный Джонс дал понять Эвансу, что вертолет больше нельзя использовать. Риск нарастания толпы был слишком велик. «На самом деле ничего не происходило, чтобы развлечь толпу, — говорил Джонс, — прилив все еще нарастал, и я волновался, что если дети подумают, что это группа в вертолете, они начнут паниковать». Группе пришлось приехать на машине. К середине дня прилив прошел, и теперь единственной опасностью были растущее беспокойство и напряжение в толпе, которая уже много часов ждала группу. Солнце все еще стояло высоко в небе, а укрытия практически отсутствовали. Было жарко и пыльно. Люди выглядели изнуренными и голодными. Было госпитализировано 27 человек, но, к счастью, никто не погиб.

По прибытии на место, Roses сразу же стало ясно, что футболки группы были повсюду. В тот день было продано около 30 000 экземпляров, хотя группа не получила ни цента. Также было огромное количество людей, до 30 процентов толпы, которые носили то, что стало известно как «шляпа Рени». Roses не знали, что весь проданный мерч не принесет им и цента. Группа устроилась в переполненной, но защищенной закулисной зоне, смешиваясь с Бобби Гиллеспи из Primal Scream, Шоном Райдером из Happy Mondays, Яном Маккалоком из Echo & the Bunnymen и

Рени, участник группы, чья неприязнь и недоверие к Эвансу были наиболее острыми, очень хотел заставить своего менеджера ответить за продажу шляп. Питер Хук из New Order стоял и разговаривал с Эвансом и Камминсом, когда к ним подошел Рени. «Рени кипел, — говорил Хук, — он кричал о киосках с товарами, продающими шляпы. Что, черт возьми, происходит? Выходи и останови их!». Гарет ответил, мол, не волнуйся, я немедленно уведу этих ублюдков. Когда Рени рванулся прочь, Гарет повернулся и сказал: «Тебе лучше снять эти гребаные шляпы с прилавка». Это Гарет продавал шляпы!» — рассказывал Хук.

Когда пришел вечер, атмосфера резко ухудшалась. Мапфумо и Шервуд ушли со сцены практически незамеченными. Ди-джеи играли на высокой, покрытой лесами конструкции, расположенной в трети пути от сцены на переполненной площадке, где также находились массивные колонки, звуковые и световые столы. Сет Пола Окенфолда был сокращен с двух часов до сорока минут, чтобы уступить место Фрэнки Боунсу. «Я ничего не сказал, потому что мне уже заплатили», — сказал Окенфолд. «The Roses усложнили жизнь своим фанатам. К ним приходили ребята в 14:00, ожидали выступления группы, и им пришлось ждать до 21:00. И они были в основном инди-кидами и не были заинтересованы в том, чтобы Фрэнки Бонс играл хаус».

Несмотря на усилия манчестерских диджеев, в огромной толпе доминировало дурное настроение и атмосфера почти что истощения. Группа ютилась в гримерке, в последнюю минуту пытаясь не дойти до нервного срыва. На часах 21:00. Время пришло. «Я был полностью расслаблен», — говорил Браун в ответ на слухи, что его вырвало прямо перед выходом на сцену. «Если все эти люди пришли на нас, значит, они этого хотели. Так почему я должен был нервничать?»

А потом они вышли на сцену, выглядя великолепными, беспечными и готовыми удовлетворить 40 000 человек. Готовыми превратить все плохое в правильное.

Есть нелегально снятые моменты с концерта, которые охватывают волшебные, преобразующие минуты. Браун интонирует: «Time, the time is NOW. Do it now, do it now!». Однако фильм не смог передать то влияние, которое прибытие группы оказало на настроение толпы; это была потрясающая, почти библейская реакция облегчения, изумления, поклонения и неподдельной радости. «Это было похоже на массовое паломничество», — сказал Родди МакКенна, человек, который сыграл важную роль в подписании контракта с группой для Jive / Zomba. «Это был не концерт — это было заявление». Началось воскрешение дня, который так долго грозился стать катастрофой; снова началась вечеринка. Та же камера, которая запечатлела эти вступительные моменты, также фрагментарно задокументировала безупречный сет из шестнадцати песен, который последовал за этим.

Когда заиграло интро «I Wanna Be Adored» публика сошла с ума, все тут же стали единым организмом. Каким-то странным образом, вальяжно разгуливая по сцене перед 40.000 человек, заявляя о своей избранности, Иен Браун озвучивал нечто коллективное, своего рода нарциссизм общества, а не индивидуальности. Как писал Джон Робб: «Песня Брауна, написанная от третьего лица, воспевает грех и жажду обожания. Прелесть Adored в том, что ее так легко интерпретировать превратно: в контексте фигуры высокомерного певца, интонирующего текст перед обожающими его верующими, песня приобретает совершенно иной смысл, чем предполагал Браун. Но в этом и красота поп-музыки, ведь неправильная интерпретация также означает, что песня может значить всё, что вы от неё хотите».

В своей книге «Цивилизация и ее тяготы» Фрейд писал о давно потерянном самоотверженном «я», фазе первичного нарциссизма, в которой младенец не делает различий между собой, матерью и миром. «Первоначально “Я" включает в себя всё, а затем из него выделяется внешний мир. Наше нынешнее чувство «Я» — лишь съежившийся остаток какого-то широкого, даже всеобъемлющего чувства, которое соответствовало неотделимости "Я» от внешнего мира». Можно предположить, что Roses помогли каким-то образом вернуться к этому расплывчатому, но величественному «Я» без контуров, к «Я» как к «Королевскому Мы». Позже Иен Браун скажет, что событие сделали люди, а не группа, что Roses на самом деле не играли для толпы, они просто «веселились с ней”: «Мы были лишь очень маленькой частью очень большого события, потому что это люди сделали концерт, а не группа. Мы получаем удовольствие от того, что делают они, а они от того, что делаем мы».

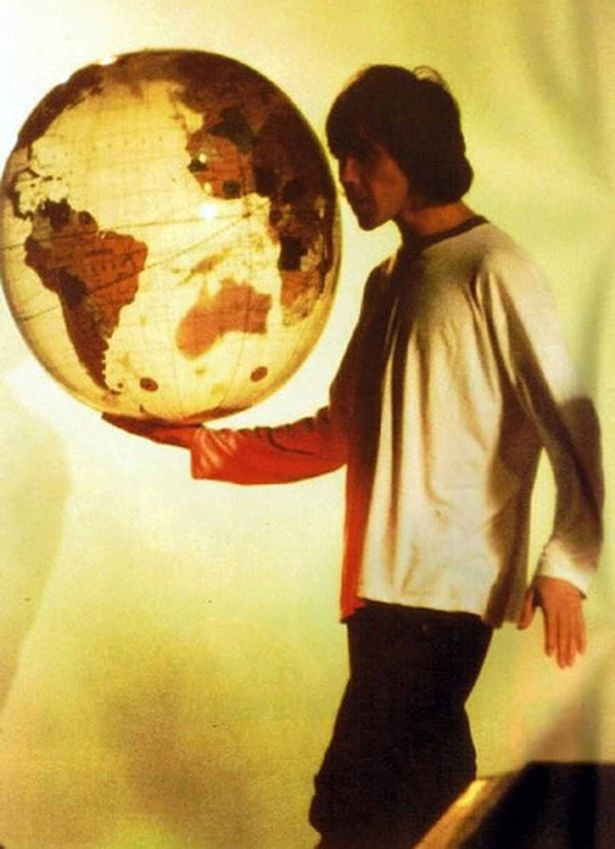

На сцене группа наслаждалась звуком, и гул, исходивший от толпы, подстегивал их на протяжении всего выступления: I Wanna Be Adored, Elephant Stone, She Bangs the Drums, Shoot You Down, One Love, Sally Cinnamon, Standing Here, Fools Gold, Where Angels Plays, Waterfall, Don`t Stop, Something Burning, Made of Stone, Elizabeth, my dear и I Am the Resurrection. Определяющим образом события стал Браун, держащий в руках большой надувной глобус, который докатился по рукам фанатов прямо на сцену — судьба предоставила идеальный символ.

Однако бушевал сильный ветер, и за истеричным рёвом первого ряда толпы звук группы рассеивался. Некоторые обвиняли Эванса в экономии на саундсистеме, но причина была более элементарной. Властями были введены ограничения по шуму: фиксаторы уровня громкости были установлены в восьми точках на объекте, а также в Уиднесе и Ранкорне. Ветер разносил звук группы повсюду, и громкость в центре Уиднеса была выше, чем на месте, превышая предел в 97 децибел. Это означало, что пострадали самые грувовые части сета Roses. Также был установлен комендантский час. Хотя Фрэнки Боунс обещал «хаус-музыку всю ночь напролет», все должно было быть завершено к 11 часам вечера.

Биса не было. Сквайр считал такие выходы банальными, «доказательством, что рок-музыка превратилась в

Рецензии на шоу были неоднозначными: отчасти потому, что звучание группы пострадало

Аккурат в то же время Браун сделал заявление, что в планы на будущее Roses входит и Лондон: «Мы были немного разочарованы концертом в Александрийском Дворце. Мы хотим организовать массовое мероприятие там, где вообще никто не играл до нас. Мы хотим избежать наказания настолько, насколько позволят нам британские законы о лицензировании». От оппортунистического Эванса поползи слухи, что группа планирует секретное шоу для 100 000 человек на территории Букингемского дворца. Но на самом деле дни славы закончились: монархия была в безопасности, тур по Америке вскоре был отменен, а планы по записи нового альбома летом заброшены. Впереди группу ждала судебная волокита, творческий крах и непоправимые проблемы с менеджером.

Упорно, тщеславно и довольно красиво главная британская группа уже достигла своего пика на «Спайк Айленде». Это было частью их вечной загадочности: никто никогда не мог понять их логику, следующий шаг к воплощению амбиций, направление, куда стремится группа. Со временем стало казаться, что этого не понимали и сами Stone Roses.

V. Наследие

До того, как событие «Спайк Айленда» стало всеобщим ностальгическим фетишем (я имею в виду действительно всеобщим, т.к. грёзы о фестивале разделяют даже те, кто был на нём только зачат), концерт Roses какое-то время оказывал самое настоящее влияние. В первую очередь, традиционно, в «Спайк Айленде» любят высматривать чекпойнт в истории только инди-музыки (или, если угодно, гитарной), т.е. рефлексируют концерт как тот самый момент, когда Мэдчестер перешёл в бритпоп, эстафета одной северной четвёрки хулиганов перешла к другим хулиганам, ну и как 80-е попросту стали 90-ми. Такому нарративу потворствуют и всяческие артефакты, например, небезызвестный (и даже хрестоматийный) для людей, изучающих брит-поп фильм «Live Forever: the Rise and Fall of Britpop», начинающийся буквально с фрагмента с концерта на «Спайке», и тут же продолжающийся клишированными комментариями старшего Галлахера в духе «если бы не этот концерт — не было бы Oasis». На самом деле, не существует ни одного доказательства, что хотя бы один из Галлахеров присутствовал на концерте, хотя есть известное фото Бонхеда (прим. авт — член классического состава Oasis). Впрочем, едва ли кто-то удивляется басням мифотворца Ноэля.

Однако моя цель, — напомню, — посмотреть на менее популярное прочтение импликаций как Roses в целом, так и «Спайк Айленда» в частности. По большому счету, в проведении преемственности между Roses и Oasis на этом фестивале существует сразу несколько проблем. Перво-наперво, Oasis — далеко не единственная гитарная группа, которая почувствовала значимость события. Есть менее популярные, но гораздо более интересные примеры. Если Oasis унаследовали от Roses нахальство, то другие апологеты бритпопа унаследовали от Roses более значимую в группе Иена Брауна составляющую: политическую ангажированность. Речь, конечно, о группе Manic Street Preachers.

Если Oasis слышали в «I am the Resurrection» гимн эго, то MSP слышали то самое «мы». Однако у группы Галлахеров и MSP было и нечто общее: вопиющий популизм. Только если у первых лозунги кричали о необходимости выпить, то у вторых о срочности социальных перемен — вот только под одни гимны ты пойдешь пить в бар после концерта, а под другие нет. Чего не было ни у кого из последователей Roses, так это того еле уловимого баланса между романтикой и нападением. В сущности MSP это такие «Порнофильмы» от бритпопа: вполне отличающиеся от тенденций своего времени, при том что эксплуатируют все избитые для своих культур клише, но раздражающие самые разные группы людей (и по разным причинам). Проблема тоже одна на двоих: плакатная риторика, как водится, чем громче, тем менее эффективна за пределами концерта.

К сожалению, при всем желании сказать, что MSP стали единственной рок-группой в Британии 90-х, обратившей внимание на сердцевину Roses, увидеть в них достойного преемника никак не получается. Строго говоря, их проблема в черпании вдохновения у манчестерской четвёрки состояла в том, что вдохновение черпалось скорее из интервью Брауна и Сквайера, нежели из общего стейтмена Roses, — где и грув, и анархизм, и всё объединяется в нечто единое.

Другая группа — Puressence. Джимми Мудрикци (вокал): «Я и Тони из группы поехали на остров Спайк, чтобы потанцевать в поле. Концерт был таким важным. Посмотрите, сколько групп образовалось в тот день. Остальные участники группы были там отдельно, и [мы думали], если они могут это сделать, то сможем и мы. Мой брат знал, что Кев собирает группу. Он позвонил мне, услышал, что я могу петь, поэтому я спустился, и мы сформировали Puressence».

Слегка уступающий Галлахерам, но символически ухвативший самый нерв zeitgeist`a — концерт Pulp на фестивале Гластонбери в 1995 году. Там лучшая группа Шеффилда презентовала новую, ещё не выпущенную песню — «Sorted for E“s and wizz». Песня, написанная как «похмелье» от безумных рейв-лет, где (что музыкально, что текстуально) эйфория попеременно меняется на «отходняк» и пьяную дезориентацию. Джарвис Кокер (фронтмен группы) перед исполнением песни в качестве предыстории рассказал о том, что вдохновило его на написание: «Это фраза, которую однажды сказала мне девушка, которую я встретил в Шеффилде… Она поехала на концерт «The Stone Roses» на «Спайк Айленде», и я спросил: «Что ты помнишь об этом?». И она ответила: «Ну, там были все эти люди, которые ходили вокруг и спрашивали: "Все ли в отрубе? (в ориг. — Is everybody sorted for E”s and wizz?)»… И это все, что она помнила об этом, и я подумал, что это хорошая фраза». Тогда же Кокер заметил, что Гластонбери «кажется подходящим для премьеры». Финальное замечание было не случайным: особую остроту момента добавляло то, что знали все тысячи людей, стоявшие перед группой: Pulp здесь по случайности, т.к. заменили в последний момент Roses, у которых всё шло не очень хорошо.

Интересно, что изворотливым образом Pulp (будучи группой всё же не буквально электронной) спели акустическую песню, которая отрефлексировала влияние Roses не на гитарную сцену, а на то самое «химическое поколение», которое в интерпретации Кокера в рамках одной лишь аккордной прогрессии потеряло всю свою романтику. И это связывает меня как автора, и вас как читателя с другой проблемой в отношении «Спайк Айленда».

А именно с проблемой того, что влияние прочтений культурных импликаций «Спайка», как правило, полностью игнорирует, как концерт Roses повлиял на электронную / рейв-сцену. Было ли это шагом вперед к разрушению идолопоклоннического рок-шоу? Или это было шагом назад от демократичной среды рейвов, где аудитория важнее всего?

В книге Коллина Мэттью «Измененное состояние. История рейв-культуры», Грэм Мэсси говорил: «Мне казалось удивительным то, что на сцену эйсид-хауса попадали люди вроде Inspiral Carpets — это было очень странно. Музыка, заправляющая на этой сцене, –даже вещи вроде Stone Roses, –не имела никакого отношения к культуре, на которой это все основывалось. Нас тогда это очень расстраивало, потому что мы все были во многом футуристами, а эти парни все больше тосковали по прошлому».

С одной стороны, очевидно, речь идет о их значительной рок-составляющей, которая со временем начала превалировать. Но с другой стороны, слова Мэсси как будто случайно намекают на то, чем Roses отличались от поколения, символом которого они во многом стали. Ведь «не имела никакого отношения» значит и то, что можно отыскать в Roses по ту сторону только лишь идеологии рейва.

В книге Energy Flash Саймон Рейнольдс приходит к следующему заключению: «Может быть, весь проект культуры рейва представлял собой не более чем стратегию выживания для поколения, которое выросло при Тэтчер? Культура утешения, в которой иллюзорное сообщество танцпола компенсирует отмирание «социального» во внешнем мире, еще более раздираемом классовым разделением и неравенством между богатыми и бедными? Взрыв сдерживаемой социальной энергии, произошедший в конце восьмидесятых, был направлен и загнан в строго контролируемую систему досуга. Рейв как временная автономная зона превратился в увеселительную тюрьму, в лагерь для молодежи. Хаус-культура 90-х в Британии также кажется полностью созвучной аполитичному, потребительскому духу эпохи Тэтчер. Хаус-клубы предлагали своим клиентам перспективу, что каждые выходные могут быть миниатюрной Ибицей, отпуском от будней. <…> Рейв — странный, потому что по большей части любое политическое преимущество, которое у него было, в значительной степени было навязано ему внешними силами, которые буквально сделали танцы (в определенных контекстах) преступлением против государства. Мое общее мнение таково, что какие бы политические обязательства ни были у рейверов, их отсутствие в будничной жизни сделало рейв-пространство убежищем от борьбы в реальном мире. Конечно, был элемент наглости и неповиновения в захвате заброшенных зданий или организации нелегальных мероприятий на открытом воздухе, но, за некоторыми исключениями, это было неидеологическое неповиновение, более близкое к преступности, чем к анархизму. Спровоцировав враждебную реакцию со стороны властей, рейв до некоторой степени неохотно политизировался. Просто появившись, рейвер в

Но тем и отличались The Stone Roses от «пустого гедонизма» собственного поколения, что никогда не забывали о социальном. В свои лучшие годы Roses никогда не предлагали побег от реальности, а рейвы воспринимали скорее как один из возможных трамплинов к проецированию нового общественного порядка. Порядка, который должен был воплотиться в реальности, по ту сторону «миниатюрной Ибицы». Stone Roses, возможно, ненароком вернули образ мессианской звезды на сцене, но в их случае это служило и конкретной цели — активированию социального сознания. Как я же писал в прошлой главе, то, за что критикуют рейв обычно — отсутствие конкретной идеологии и политической осознанности — с другой стороны, было и его силой, т.к. тем самым рейв освобождал людей от следования определенным идеологическим нормам — поэтому его пространство было настолько инклюзивным на фоне тех же хиппи. Однако рейв, как пространство почти анонимно танцующих людей сам по себе закрыт от прямой политической осознанности: отсутствие оратора, фигуры, способной мобилизовать людей, закрывало рейв от обретения контркультурных черт в глазах его аналитиков. Но с ходом времени, приобретая политическую ангажированность, рейв неизбежно обрел и персонификацию, своего рода необходимость в харизматичной фигуре, готовой на изменения. Так произошло и с Пенни Рембо, и с The Shamen, и с The Stone Roses. Чем выгодно отличались последние от всех остальных вовлеченных, так тем, что Roses провоцировали истеблишмент, мобилизуя в (молодых) людях не конкретную идеологическую риторику, а саму революционную эмоцию. Балансируя в своем духе между двумя противоположными полюсами, Stone Roses смогли революционизировать рейв, не сделав свою аудиторию при этом зависимой от идеологической нормативности. Иными ловами, Roses во многом транслировали утопическую модель.

VI. Утопия, «Спайк Айленд» и Земля Обетованная

Разговор о такой определяющей «zeitgeist» группе как The Stone Roses, как это ни странно, касается архитектуры. Еще Фредерик Джеймисон говорил, что именно состояние архитектуры в современном мире, собственно, наиболее красноречиво сообщает о состоянии цивилизации в целом. Однако с Roses более частная ситуация: будучи легендарной, но все же локальной группой, они плотно связаны с окружающим их ландшафтом. В конце концов, в их названии уже содержится элемент, в той или или иной степени, но применяющийся при строительстве, а их ранняя, неизданная песня «Normandy (on the beach)» намекала на слоган протестного движения мая 68-го «Under paving stones, the beach!» (а впоследствии этот девиз стал буквальным названием сольной песни Иена Брауна). Да и вообще редкая манчестерская группа избегала внимания к городу, — будь то начерченный контур (как мелом после преступления) Манчестера в текстах Иена Кёртиса или довольно конкретные топонимы в лирике The Smiths. Стихи Брауна, конечно, менее абстрактны, чем лирика его тёзки из Joy Division, но и менее конкретны, чем у Моррисси.

Тем не менее, как и любая другая манчестерская группа, The Stone Roses плотно связаны с городом физически. Интересно здесь однако, что связаны Roses с ландшафтом не только «в результате» (напомню из прошлой части, что впервые в Иене Брауне окрепло классовое мышление после того, как он поселился в Халме), но и потому, что сами Roses этот ландшафт значительно изменили: от символического «разукрашивания» монохромного gloomy-манчестера 80-х безумной поллоковской палитрой (здесь можно вспомнить частые сантименты Ноэля по этому поводу), до — буквально — граффити с лимоном по всему городу. Но меня интересует нечто более конкретное, нечто обладающее в истории The Stone Roses, пожалуй, наибольшей символической силой. Речь, разумеется, о заводе Imperial Chemical Industries на «Спайк Айленде».

Вообще, Roses, хоть и были флагманом периферии 80-90-х, тем не менее, не были первопроходцами своего времени, практически во всём уступая Happy Mondays. В том числе в подборе атрибутов, знаков и прочих определяющих элементов, которые задали тон эпохе (впрочем, и сами Mondays переняли эстетику рейвов). Ещё до главного концерта Roses у группы Райдеров «мелькнул» образ вздымающихся заводских труб в клипе «Tart Tart».

Эстетизация заводской среды связана, однако, не столько с пролетарским происхождением групп, сколько с духом времени «E»-поколения. Ещё до Mondays подобная символика сопровождала многие рейвы, которые нелегально проводились на лугах и/или в заброшенных ангарах, заводах и прочих акустически масштабных и пригодных для размещения большого количества людей промышленных сооружениях. Но как и во всех остальных отношениях, аккумулировали всё это в коллективной памяти именно Roses, а поэтому и попытка разобраться в мощности образа логично вытекает из анализа действий именно этой группы.

Завод на «Спайк Айленде» настолько «отпечатывающийся» в коллективной памяти образ, потому что аккумулирует все определяющие элементы поколения: и имплицитную критику корпоративного капитализма в духе неохиппизма и прочей экоозабоченности (напомню, что Эванс хотел, чтобы Roses выступили с критикой загрязнения среды на

В общем, примерно как в аниме FLCL, где над тоскливым, но психоделическим городом, в котором живет главный герой, вздымается в клубьях пара гигантский завод, выглядящий как утюг (забавно, что группа The Pillows, написавшая санудтрек к шоу, находилась под большим влиянием Roses). В обоих случаях это своего рода попытка рекупирировать нечто надчеловеческое в качестве фона для юности, как строчки в песне «Forever Young», где страх перед концом света граничит с его романтическим принятием, дескать, если не можем повлиять, можем перекодировать:

Let“s dance in style, let”s dance for a while

Heaven can wait, we“re only watching the skies

Hoping for the best but expecting the worst

Are you gonna drop the bomb or not?

Let us die young or let us live forever

We don”t have the power but we never say never

Характерно, что несмотря на далеко не идеально проведенный концерт, именно «Спайк Айленд» стал событием эпохи, а не, скажем, Блэкпул. И разве вы не ощущаете того же самого? Никто из нас не был ни на одном из этих концертов, но нам очевидно, что «Спайк Айленд» занимает место в культуре на совершенно других, более высоких подпорах. Единственная причина, которая задает такой тон восприятия тем, кто не был ни на одном концерте — это символическая сила самого места: остров под открытым небом с громадной сценой, перед которой на фоне массивного индустриального комплекса сходят с ума 40 тысяч человек и, главное, практически полное отсутствие видео материала, что и позволило стать «Спайк Айленду» своего рода фольклорной легендой, которая передается из уст в уста, а не по ссылке на ютюбе. Да, концерт в Александрийском дворце хоть и был заснят, но так и не был представлен публике, но, очевидно, крытый вид венью (справедливо и для императорского бального зала в Блэкупуле) в буквальном смысле ограничивает впечатление на фоне концерта под открытым небом.

В отличие от Блэкпула, комментарии вокруг «Спайк Айленда» не были однозначно положительными. Но все же именно этот концерт вызывает волну сантиментов, воспоминаний и журналистских ретроспектив. Более того, незадолго до старта пандемии было объявлено, что спустя 30 лет на «Спайк Айленде» пройдет первый живой концерт с

Если попробовать обозначить разницу между «Спайк Айлендом» и Блэкпулом одним словом или образом, то упрямо напрашивается образ Земли Обетованной, попросту говоря — желанной утопии. (Не случайно, что именно «СА» постоянно сравнивают с Вудстоком).

Толпы фанатов Stone Roses в день концерта близ Спайк Айленда

Утопия это пространство такого социального уклада, где существование каждого человека равно каждому, а мир вокруг воспринимается как обетованный. Интенции к проектированию утопического мира утрачивали свой потенциал на протяжении всего 20-о века, но конечная фаза мечты об утопии наступила с приходом неолиберализма, то есть аккурат в то десятилетие, когда проявили себя The Stone Roses.

Любой культурный дефицит также симптоматично порождает тоску по наличию этой интенции, на что увлеченный исследователь утопических берегов Фредрик Джеймисон указал еще в 1982 году. В самом общем смысле его можно назвать «тоской по Утопии». Тот же Джеймисон в книге «Археологии будущего» пишет о задачах и функциях утопического:

«Форма Утопии есть размышление в режиме репрезентации о радикальном различии, радикальной инаковости и о системной природе социальной тотальности — вплоть до того, что невозможно представить фундаментальные изменения в нашем социальном существовании, которые не пробрасывали бы вперед себя утопические образы, как комета искры».

Структурно, утопия имеет границы: в идеале это, как и было изначально заявлено пять веков назад, остров или «анклав в имеющейся социальной ткани, подкладка кармана твидового пиджака, выкроенная из принципиально другого материала». Утопическое мышление коллективно: новые основы существования предназначены для всех ее свободных граждан, образующих сообщество.

Популярная музыка стоит довольно близко к истокам Утопии в принципе. Этому способствуют и ритуальный эффект коллективного музыкального действа, «вырывающий» зрителя из повседневности, и эскапистские задачи развлечения. Элементы Утопии содержатся в самой форме живого концерта: места, выключенного из режимов повседневности, осененного присутствием поп-звезды, придающим уникальный смысл и полноту событию — в этом смысле разница между свободным от фигуры глашатая пространством рейва и традиционным рок-концертом оказывается не настолько острой.

Аналогичным образом можно описывать утопический драйв популярной музыки в целом, последовав за расширением термина, предложенным исследователем популярных форм развлечения Ричардом Дайером:

«Альтернативы, надежды, желания — вот материал Утопии, это чувство, что вещи могут быть лучше, чем они есть, что нечто иное может быть воображено и даже, возможно, реализовано. Развлечение не предлагает, однако, моделей утопических миров… Скорее, оно предлагает почувствовать Утопию, недвусмысленно дает ощутить, как бы переживалась Утопия, а не как она была бы организована».

В сущности, любая субкультура это проектирование собственной утопии, а рейвующая молодежь была именно что субкультурной. Социологи CCCS, разрабатывая теорию молодежных движений, постулировали, что одной из целей субкультуры является символическое отвоевание территории, которая была утрачена физически в результате процессов урбанизации; территория в этом смысле видится подобными малыми группами как некая возможность наладить прежние горизонтальные связи и объявить какое-то пространство «своим».

Хотя подобный подход много критиковался впоследствии за свою чрезмерную генерализацию, и довольно легко отыскать примеры субкультур, не слишком озабоченных вопросами локальности, для рейверов такая описательная модель скорее верна, чем нет: перехваченные (до полиции) рейверами ангары и поля дежурно проговариваются как самые прогрессивные антиистеблишментские действия движения.

Но «Спайк Айленд» сразу воспринимался как своя, но ещё недостигнутая земля. Пространство, которое необходимо не отвоевать, а обжить: находящийся между Ливерпулем и Манчестером, а также организованный легально, «Спайк Айленд» заведомо рефлексировался как победа. Но все несколько сложнее.

Утопичность «Спайк Айленда» ретроспективно оказывается вневременного характера, т.к. на деле между желанием оказаться на острове с момента анонса концерта и до его проведения в 1990 и желанием вернуться на 30 лет назад не такая большая разница: об этом на самом деле и фильм «Spike Island», где молодые друзья из рабочих семей решают отправиться и попасть безбилетниками на концерт. Зрителю получается идентифицировать себя с героями безотносительно своего возраста — очевидцы «СА» ностальгируют по самому предвкушению события, а их дети, совпадая с возрастом героев на экране, мечтают «телепортироваться» во времена, когда «трава была зеленее».

Фильм «Spike Island» довольно легкая мишень для критики: романтичная, нарочито подростковая история о фанатах группы, которая, однако, не дает практически никакого представления о том, что делало The Stone Roses важной группой. Но, очевидно, у фильма и не было цели рассказать нечто подобное. Вместо этого он стремится обволочь зрителя пеленой ностальгии (по времени, в котором мы не жили) точно как химический воздух на самом острове окутывал реально прибывших туда британцев. И занимается этим фильм начиная со

Разница между утопичностью «Спайк Айленда» до 90-го года и после (особенно сегодня), тем не менее, есть: тогда, во времена пика Roses, Мэдчестера и рейвов, «Спайк Айленд» ознаменовывал дорогу в будущее. Группа буквально хотела «открыть» 90-е этим событием, но в итоге «закрыла» 80-е. Можно только глумиться над тем, как

Хонтология по Stone Roses?

VI. Заключение II части

Событие «Спайк Айленда» стало последним обещанием Stone Roses о наступлении новых времен, где левацкая революционная сила должна была одержать победу. Увы, группа исчезла с радаров в самый важный момент — тогда, когда обещание утопии было необходимо воплощать в реальность. В следующий раз Roses вернутся только через несколько лет, когда среда новой, английской, но мультикультурной освободительной музыки будет аннексирована обновленным правительством в лице «Новых лейбористов». К тому времени сами The Stone Roses будут существовать как группа из прошлого, уже не способная обрести величие в новой Англии.

В

Как нетрудно заметить, в обоих частях текста меня штормит из одной стороны в другую и, пожалуй, где-то можно разглядеть отсутствие последовательности моих суждений. Но как ещё можно говорить о Stone Roses: группе, которая как никакая другая английская группа конца 80-х отразила все противоречия эпохи? Возможно, все максимально прозаично, и за пеленой флера революции Roses были не больше чем умелыми пиарщиками (ну и талантливыми музыкантами, конечно)? Кто знает, но дальнейшая история группы приведет нас к совершенно не утешительным выводам. Однако, говоря про конец 80-х, нет желания сильнее, чем видеть в Roses некую исключительность.

В общем, как пел Иен Браун: «Sometimes I fantasize».