Джефф Уолл. «Отметки безразличия»: аспекты фотографии как концептуального искусства. Часть 1

Джефф Уолл широко известен как один из лучших и самых утонченных писателей и теоретиков искусства своего поколения. Его работы охватывают широкий спектр тем: от критики работ современных и исторических художников до изучения эстетических и философских вопросов, тесно связанных с творчеством Уолла. В работе «“Отметки безразличия”: аспекты фотографии как концептуального искусства» он подробно рассматривает ту решающую роль, которую концептуальное искусство сыграло в том, что фотография оказалась в центре современного искусства.

Мы предлагаем вашему вниманию перевод первой части этой работы. Ссылка на вторую часть –https://syg.ma/@photostation/dzhieff-uoll-otmietki-biezrazlichiia-aspiekty-fotoghrafii-kak-kontsieptualnogho-iskusstva-chast-2

Введение

Эта статья — набросок, попытка изучить, как

Конечно, связь фотографии с модернистской живописью и скульптурой была открыта не в 1960-е годы. Она была центральной в дискурсе искусства с 1920-х годов. Но для поколения шестидесятых арт-фотография оставалась слишком укорененной в живописных традициях эпохи модерна. Заявляя, что она играет в интеллектуальной драме авангардизма заметную и даже определяющую роль, фотография влачила раздражающе безмятежное, даже маргинальное существование. Молодые художники хотели это изменить и радикализировать медиум. Они использовали для этого самое изощренное средство, которым располагали в то время: отождествляемую с традицией авангарда автокритику искусства. Их подход подразумевал, что в 1960 или 1965 гг. фотография еще не стала «авангардом», несмотря на легкомысленно применяемые к ней эпитеты. Она еще не завершила предварительное самоуничижение, или деконструкцию, ставшую в других искусствах фундаментом для их развития и

Благодаря этой автокритике живопись и скульптура отошли от изобразительной практики, которая исторически являлась основой их социальной и эстетической ценности. Хотя мы больше не можем согласиться с утверждением, что абстрактное искусство вышло «за рамки» репрезентации и изображения, очевидно, что эти новые течения добавили что-то новое к корпусу возможных художественных форм западной культуры. В первой половине 1960-х годов минимализм сыграл решающую роль в том, чтобы впервые с 1930-х годов обратить внимание на проблему того, как произведение искусства может утвердиться в качестве объекта среди других объектов окружающего мира. В рамках режима изображения, т.е. в истории западного искусства до 1910 года, произведением искусства назывался объект, принадлежность которого к искусству определялась его сущностью (или его смыслом) — изображением. В процессе разработки альтернативных предложений о том, чем является искусство «за пределами изображения», художники должны были ответить на подозрения, что без выполнения изобразительной функции произведения искусства являются искусством только по названию, а не по сути. (1) Искусство двигалось вперед, прикрываясь своим гламурным традиционным именем, вступая в тревожную стадию беспокойных поисков нового обоснования собственной значимости. Эта стадия и сейчас продолжается, и она должна продолжаться.

В отличии от других видов изобразительного искусства фотография не может найти альтернативы изображению. Изображать вещи — в ее физической сущности. Чтобы принять участие в рефлексии, ставшей обязательной для модернистского искусства, фотография может использовать только то, чем она является по своей сути — изображением-являющимся-объектом.

Пытаясь сделать видимым это свойство, концептуальное искусство надеялось по-новому соединить медиум с миром, не ограничиваясь устаревшим определением фотографии как простого отражения реальности. В этом процессе было несколько важных направлений. В этой статье я рассмотрю только два. Первое — это переосмысление и «переработка» репортажа — доминирующего вида арт-фотографии в начале 1960-х годов. Второе — связанное с первым и в определенной степени вытекающее из него. Речь идет об отказе художника от навыков и последующем приобретении их заново в контексте, определяемым индустрией культуры. Процесса, ставшего противоречивым

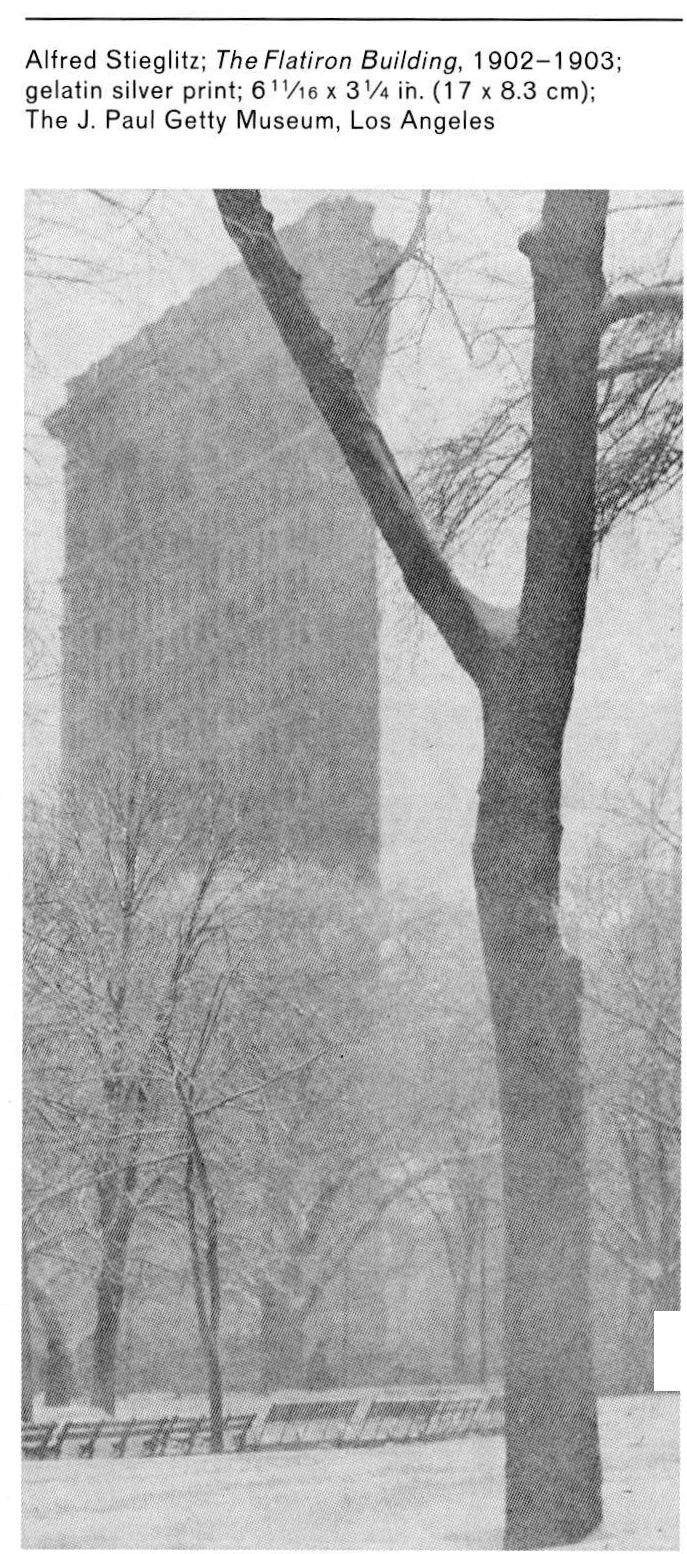

I. От репортажа к фотодокументации

Фотография вошла в постпикториальную фазу (можно сказать, в «постстиглицкую» фазу) в изучении пограничных территорий утилитарных изображений. На этом этапе, который начался примерно в 1920 году, самый важный шаг сделали те, кто отверг пикториальный подход и обратился к мгновенному и мимолетному моменту появления художественной ценности из практики репортажа. В этом процессе возникла новая версия того, что можно назвать «западным изображением» или «западной концепцией изображения».

Западное Изображение — это, конечно же, tableau. Независимо красивое изображение и композиция, происходящая из институционализации перспективы и драматичной формы, стоящей у истоков современного западного искусства: с Рафаэлем, Дюрером, Беллини и другими привычными маэстро. Оно известно как продукт божественного дара, высокого мастерства, глубоких эмоций и тщательного планирования. Оно заигрывает с понятиями спонтанного и неожиданного. Художник готовит всё заранее, но при этом он верит, что все его планирование приведет к созданию чего-то свежего, подвижного, легкого и впечатляющего. От мягкости кисти, от изменчивости ее формы во время рисования исходил основной риск, которому постоянно подвергалась гениальная композиция и от которого она неожиданно спасалась в мерцающих поверхностях мистических подвигов рисования.

Пикториальная фотография была ослеплена зрелищем западной живописи и пыталась в

В это время появляется художественная идея фотожурналистики — идея о том, что, имитируя ее, можно создавать искусство. Эта имитация была обусловлена диалектикой авангардного эксперимента.

Этот мимесис привел к трансформации концепции Изображения, трансформации, имевшей последствия для всего современного искусства и ставшей основой для критики, предложенной художниками-концептуалистами после 1965 года. Постпикториальная фотография была разработана в ответ на требование, что Изображение появляется в деятельности, которая, практически отказавшись от чувственности поверхности, должна также отказаться от любой явно подготовленной композиции. Композиция — это свойство tableau. В репортаже центральное место композиции сохраняется только как своего рода динамика упреждающего кадрирования, «сосредоточенность охотника», или, как выразился Ли Фридлендер, «нервный взгляд одноглазого кота». Все знания о конструировании изображений, накопленные за века, были отданы на милость дрожащему потоку событий, текущему перед камерой. Прямоугольник видоискателя и выдержка затвора — это всё, что осталось от сложного ремесла создания композиции. Художественная концепция фотожурналистики начала подталкивать фотографию к модернистской диалектике. Освобождая себя от обременений и преимуществ унаследованных от старых художественных форм, репортаж подталкивает фотографию к открытию качеств, присущих ей самой, качеств, отличающих этот медиум от других, и посредством самоанализа которых она, наравне с остальными, может проявить себя как модернистское искусство.

Это не просто социальное давление. Репортаж — это не просто фотографическая категория, созданная под давлением социальных институтов, хотя такие институты как пресса сыграли центральную роль в становлении фотожурналистики. Пресса участвовала в разработке нового оборудования в 1920-х и 1930-х годах, в частности пленок и более компактных и быстрых камер. Репортаж присущ самой природе фотографии, и эволюция фотооборудования отражает это. Репортаж, или спонтанный, мимолетный аспект фотографического изображения, появляется одновременно с подобным tableau изобразительным аспектом. Они оба появляются с момента зарождения фотографии. Их следы можно увидеть в размытых деталях первых уличных снимков Дагера. Репортаж развивается в погоне за размытыми частями снимков.

В этом процессе фотография развивает свой вариант Изображения, и это — первый новый вариант Изображения с момента зарождения современной живописи в 1860-х годах, или возможно, с момента появления абстрактного искусства, если рассматривать абстрактные картины как изображения. Новый вариант Изображения подразумевает необходимость изменений в направлении развития модернистского искусства. Эти проблемы будут составлять интеллектуальное наполнение существенной части концептуального искусства.

Одним из наиболее важных критических замечаний, поднятых концептуальным искусством, была критика действительной, или воспринимаемой, «эстетизации» арт-фотографии. Возрождение интереса к радикальным теориям и методам политизированного авангарда 1920-1930-х годов давно признается одним из наиболее значительных вкладов искусства 1960-х годов, особенно в Америке. Продуктивизм, «фактография» и идеи Баухауса были обращены против «деполитизированного» и ресубъективизированного искусства 1940-х и 1950-х годов. Формалистская или «ресубъективизированная» арт-фотография, сложившаяся вокруг Эдварда Уэстона и Анселя Адамса на западном побережье или Гарри Каллахана и Аарона Сискина в Чикаго в те годы (используя только американские примеры), попыталась разорвать связь не только с

Ситуация осложняется тем, что возможности автономной формальной композиции в фотографии сами по себе были ограничены и включены в историческую и социальную повестку эволюцией медиума в контексте авангардного искусства. Художественная концепция фотожурналистики — это теоретическая формализация противоречивого состояния самого проблемного вида фотографии. Такая фотография прилетает на крыльях многогранной социальной ответственности фотографа (и его или ее редакционного задания). Она фиксирует что-то важное в событии и от этого приобретает дополнительную ценность. Но сама по себе эта значимость является лишь социальной — успехом фотографии только в качестве репортажа. Весь авангард 1920-х и 1930-х годов понимал, что этой значимости только как репортажа недостаточно для его радикальных целей. Необходимо было, чтобы фотография была не только успешной как репортаж и успешно выполняла социальную роль, но чтобы еще она смогла предложить новую модель Изображения. Только при одновременном выполнении этих двух условий фотография могла реализовать себя как модернистское искусство и участвовать в революционных культурных проектах той эпохи. В этом контексте отказ от классической эстетики изображения, например, во имя пролетарского любительства, следует рассматривать как претензию на новый уровень изобразительного сознания.

Таким образом, арт-фотография была вынуждена быть одновременно и против эстетизма, и эстетически значимой, хотя последнее — в новом, «негативном» смысле. Здесь важно отметить, что именно содержание авангардного диалога сыграло центральную роль в создании запроса на эстетизацию, которая была объектом критики со стороны того же авангарда. В «Теории авангарда» (1974) Петер Бюргер утверждал, что авангард исторически возник из критики завершённого эстетизма искусства XIX века. (2) Он полагает, что примерно в 1900 году авангардное поколение, столкнувшись с социальным и институциональным фактом разделения искусства и других автономных сфер жизни, почувствовало, что, чтобы спасти эстетическое измерение, ему необходимо преодолеть это разделение и попытаться воссоединить высокое искусство с окружающим миром. Акцент Бюргера на этом стремлении выйти за рамки Эстетизма и автономного искусства игнорирует тот факт, что одержимость эстетическим, трансформировавшаяся в своего рода табу, была в центре всех возможных художественных или критических идей, разработанных авангардизмом. Таким образом, в определенной степени, можно перевернуть тезис Бюргера и сказать, что авангардное искусство не только представляло собой критику Эстетизма, но и напряженно работало, чтобы утвердить Эстетизм своей перманентной проблемой. Этот тезис хорошо согласуется с авангардным положением фотографии. У фотографии не было автономного статуса, который с течением времени трансформировался бы во внушительную институцию. Для этого она появилась слишком поздно. Поэтому эстетизация фотографии не была и не могла быть просто объектом авангардной критики — она была инициирована той же критикой.

В этом смысле не может быть четкого разграничения между эстетическим формализмом и другими видами фотографии. Субъективизм может послужить основой для радикальных практик в фотографии так же легко, как и неофактография, и обе они присутствуют во многих работах 1960-х годов.

В то время как внутри и вокруг концептуализма формировалось экспериментальное искусство, в результате слияния или даже путаницы между тропами арт-отографии и ее критики возникла особая, но уже знакомая политическая неоднозначность. Далекое от необычности, это слияние точно отражает внутреннюю структуру фотографии как потенциально авангардного или даже неоавангардного искусства. Это означает, что новые фотографические практики и эксперименты шестидесятых и семидесятых годов возникли не только в результате возрождения антисубъективистских и антиформалистских тенденций. Напротив, работы таких художников как Дуглас Хюблер, Роберт Смитсон, Брюс Науман, Ричард Лонг или Джозеф Кошут появляются из пространства уже сформированного подходами обоих типов — фактографическим и субъективистским, активистским и формалистским, «марксистским» и «кантовским», присутствовавших в творчестве их предшественников 1940-х и 1950-х годов, отражавших тонкости диалектики «репортаж как

Таким образом, была заложена основа для возрождения всей драмы репортажа внутри авангарда. Особое положение арт-фотографии на

Первый — спекулятивная и любознательная энергия, которая циркулирует везде, где что-то выглядит «недооцененным». Недооцененность подразумевает будущее, возможности и внезапное открытие чего-то забытого. Недооцененность похожа на такую категорию Бенджамина, как «только что прошедшее» или «недавно забытое».

Второй — является своего рода противоположной версией первого. В свете нового критического скептицизма в отношении «высокого искусства», который начал появляться в интеллектуальном сиянии вокруг поп-арта и его мифологии, отсутствие интереса со стороны продавцов и коллекционеров искусства придавало фотографии утопический потенциал. Из этого возникла мысль, что фотография — это Изображение, которое не может быть интегрировано в «режим» — торгово-бюрократическо-дискурсивный порядок, стремительно становившийся объектом критики со стороны студенческого движения и новых левых. Какими бы наивными ни казались такие мысли сегодня, они были ценны тем, что обратили серьезное внимание на то, в каком виде искусство фотографии еще не стало Искусством. Ведь до тех пор, пока фотографии не стали Искусством, с большой буквой И, они не могли быть пережиты с точки зрения диалектики обоснованности, характерной для всех эстетических начинаний модернистов.

Парадоксально, но это могло произойти только в обратном порядке. Для общества фотография как искусство смогла появиться только в тот момент, когда ее эстетические предпосылки, казалось бы, подвергались испепеляющей критике, направленной, по-видимому, на недопущение дальнейшей эстетизации или «охудожествления» медиума. Утверждая, что у фотография может быть привилегия не считаться искусством, фотоконцептуализм привел к ее полному принятию как таковому: автономному, буржуазному и коллекционируемому искусству. Этим утверждением были разрушены последние барьеры. Фотография, созданная новым авангардизмом, в сочетании с элементами текста, скульптуры, живописи или рисунка, стала эталонным «антиобъектом». По мере того, как неоавангардисты переосмысливали и разгадывали идеи 1920-х и 1930-х годов, границы автономного искусства вместо сужения, неожиданно расширились. Во бурном развитии поставтономных практик, которые характеризовали дискурс 1970-х годов, мы можем обнаружить, хотя бы ретроспективно, расширение авангардной эстетики. Как и в случае с первым авангардом поставтономному, «постстудийному» искусству потребовалось двойная легитимация. Во-первых, легитимация его как вышедшего или хотя бы пытавшегося выйти за пределы границ автономного искусства и ставшего в

Сложная игра в мимесис стала, конечно же, основой для всех ключевых стратегий авангардизма. Множество новых форм, процессов, материалов и предметов, характеризующих искусство 1970-х годов во многом стимулировалось миметическими связями с другими социальными процессами: промышленными, коммерческими, кинематографическими и др. Арт-фотография, как мы видели, уже сформировала сложную миметическую структуру, в которой для создания Изображений фотохудожники имитировали фотожурналистов. Этот продуманный, зрелый миметический порядок работы вывел фотографию на передний план новой псевдогетерономии и позволил ей стать парадигмой для всех новых эстетически важных художественных концепций. Многое из этого фотоконцептуализм развил настолько, что может показаться, что некоторые главные достижения концептуального искусства были либо созданы в виде фотографий, либо как-то опосредованы ими.

В аспектах фотоконцептуализма репортаж манерно пародируется и становится все более интровертированным. Представление о том, что художественно значимая фотография и дальше может создаваться путем прямого подражания фотожурналистике, отвергается как исторически завершенное предыдущим авангардом и лирическим субъективизмом арт-фотографии 1950-х годов. Жест репортажа удаляется из публичного поля и начинает ассоциироваться с мнимым театральным событием. Публичное поле отдается на откуп профессиональной фотожурналистике, как если бы эстетические проблемы, связанные с изображениями, перестали иметь смысл, а фотожурналистика вступила в фазу не столько постмодернизма, сколько «постэстетики», где она на

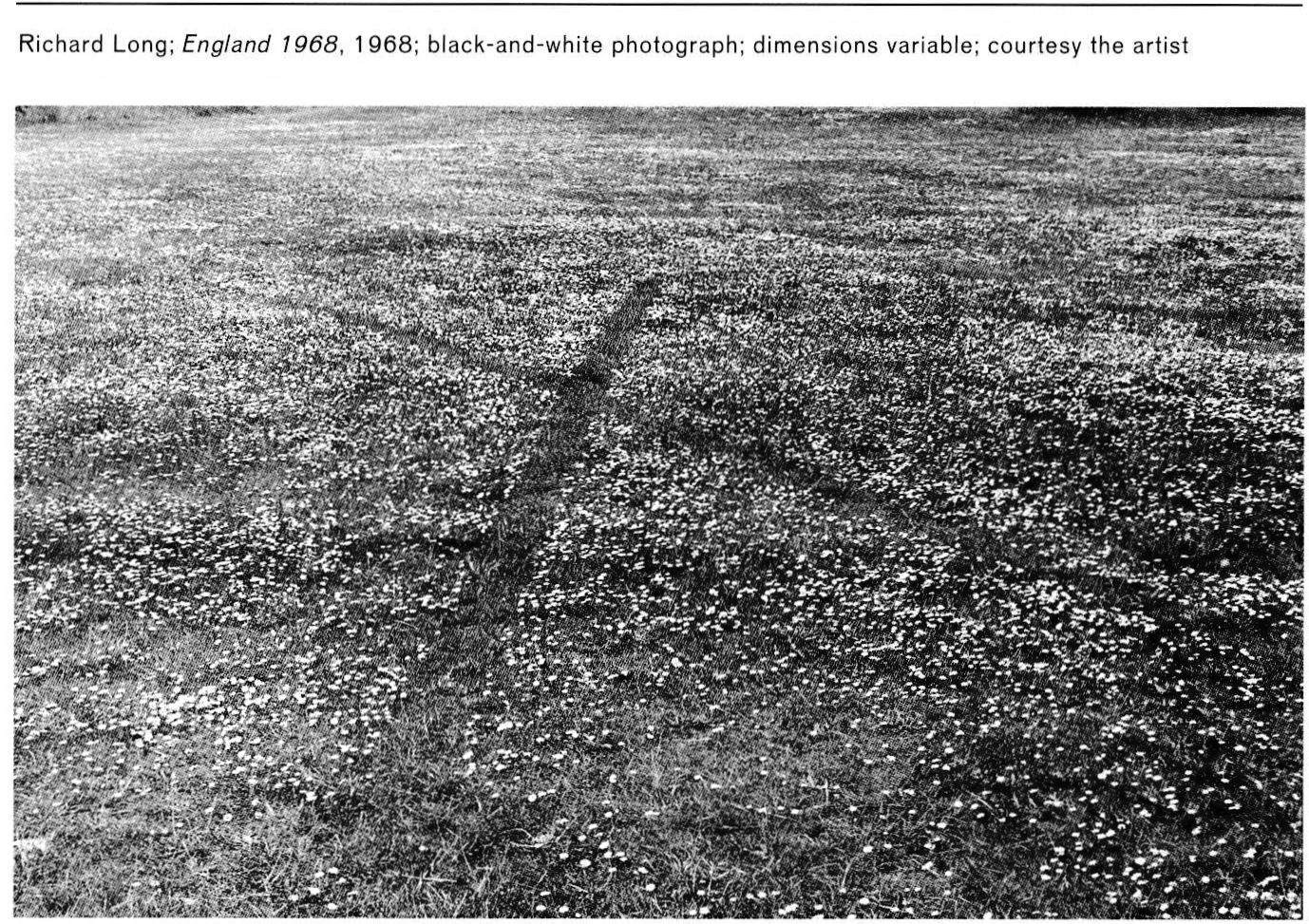

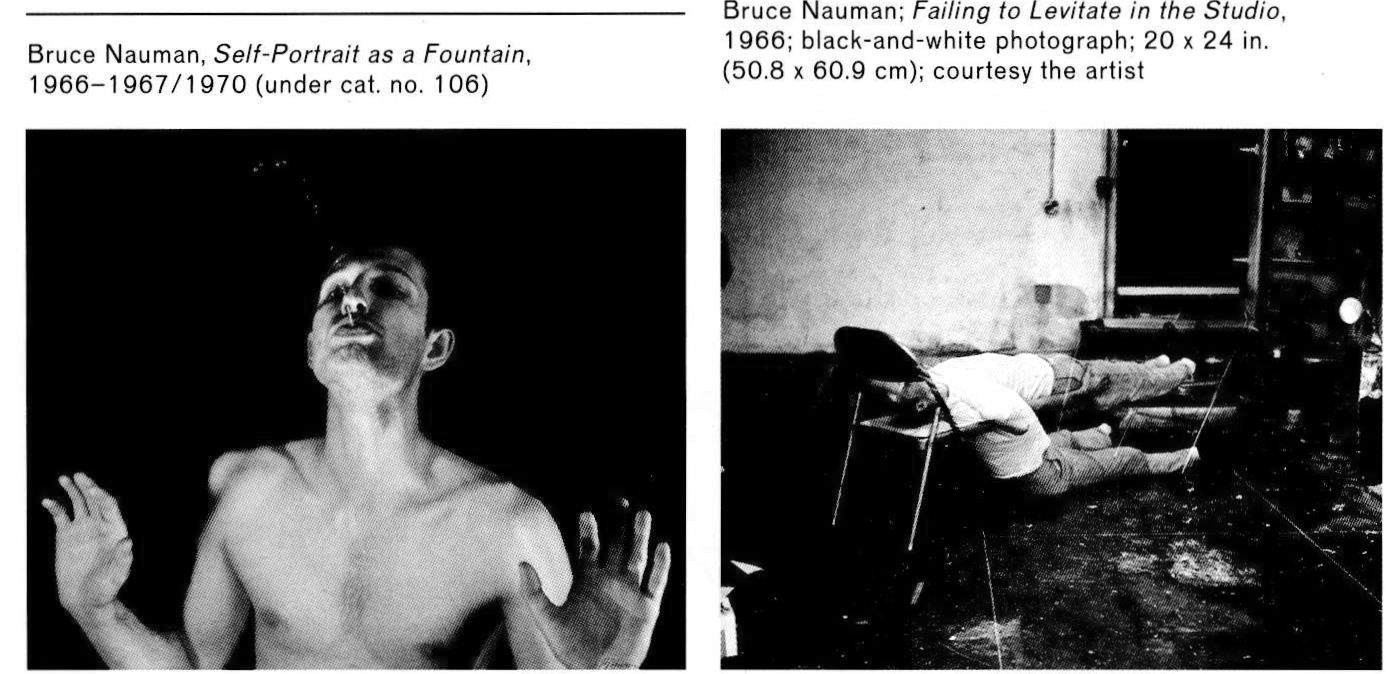

Эта интровертность, или субъективизация, репортажа развивалась по двум важным направлениям. Первое направление привело фотографию к новым отношениям с проблематикой постановочной фотографии через новые идеи перформанса. Второе включило фотографию в цепь экспериментальных практик, что привело к прямой, но отдаленной и пародийной связи с художественной концепцией фотожурналистики. Хотя работы многих художников могут обсуждаться в этом контексте, для краткости я рассмотрю работы Ричарда Лонга и Брюса Наумана как представителей первого направления. А затем работы Дэна Грэма, Дугласа Хюблера и Роберта Смитсона — как представителей второго.

Фотографии Лонга и Наумана документируют предварительно задуманные художественные жесты, действия или «студийные события» — вещи, которые являются осознанно концептуальными, эстетическими моделями «состояния дел в мире», которым больше не нужно появляться в кадре благодаря этому. «Англия 1968» (1968) Лонга документирует акцию или жест, созданный художником самостоятельно в сельской местности, вдали от привычного окружения искусства или перформанса. По сути его фотографии являются пейзажами, а их настроение сильно отличается от типологий и целей репортажа. В традиционной художественной пейзажной фотографии на первом плане может быть какой-то мотив, например, любопытная куча камней или ветка дерева, которая противопоставляется остальной сцене, демонстрируя ее уникальность — отличность от окружения, хотя она и существует благодаря этому окружению. Таким образом, пейзажная фотография может рассматриваться как «отчет о состоянии дел» и, следовательно, соответствовать художественной концепции репортажа. Протоптанная Лонгом полоса в траве заменяет собой мотив на переднем плане. Этот жест сродни идеи Барнета Ньюмана об определении «Здесь» в пустоте первобытного ландшафта.

Это одновременно земледелие, религия, урбанизм и театр — вмешательство в одинокое, но живописное место, которое принимает художественно завершенную форму благодаря жесту и фотографии, ради которой этот жест был совершен. Лонг не фотографирует события в процессе их возникновения, а организует событие в угоду заранее задуманной фотографической визуализации. Изображение представлено как вспомогательная форма действия, как «фотодокументация». Однако это стало возможным благодаря новому виду фотографической мизансцены. То есть она существует и легитимируется как продолжение проекта репортажа, при этом двигаясь в совершенно противоположном направлении, к полностью сконструированному живописному методу: интровертированному маскараду, который играет в игры с эстетическими качествами арт-фотографии, унаследованными ею от репортажа. Многие из тех же элементов присутствуют в студийных фотографиях Наумана, таких как «Невозможность левитации в студии» (1966) или «Автопортрет как фонтан» (1966-67/70). Студия фотографа и вообще «студийная фотография» представляли собой пикториальную антитезу, против которой была разработана эстетика репортажа. Науман это изменил. Работая в экспериментальных рамках того, что впоследствии будет называться перформансом, он создает фоторепортажи, предметом которых является осознанная, эгоцентричная «игра», происходящая в студиях художников, продвинувшихся «дальше» современного изобразительного искусства в новые гибриды. Студийная фотография больше не изолирована от репортажа: она сведена к аналитическому освещению того, что происходит в студии — пространстве некогда строго контролируемом прецедентами и формулами, а теперь находящемся в процессе открытия себя заново как театра, фабрики, читального зала, места встреч, галереи, музея и многого другого.

Фотографии, фильмы и видео Наумана того периода сделаны в двух стилях. Первый — в котором сделан «Невозможность левитировать» — «прямолинейный», грубый стиль в

Эти практики, или стратегии, примерно к 1969 году стали настолько распространенными, что они требовались, как по этикету, в перформансе, лэнд-арте, искусстве арте повера и концептуализме. И можно сказать, что эти новые методологии фотографической практики являются сильнейшим звеном, связывающим экспериментальные формы того периода, которые иначе могут показаться разрозненными и несовместимыми между собой.

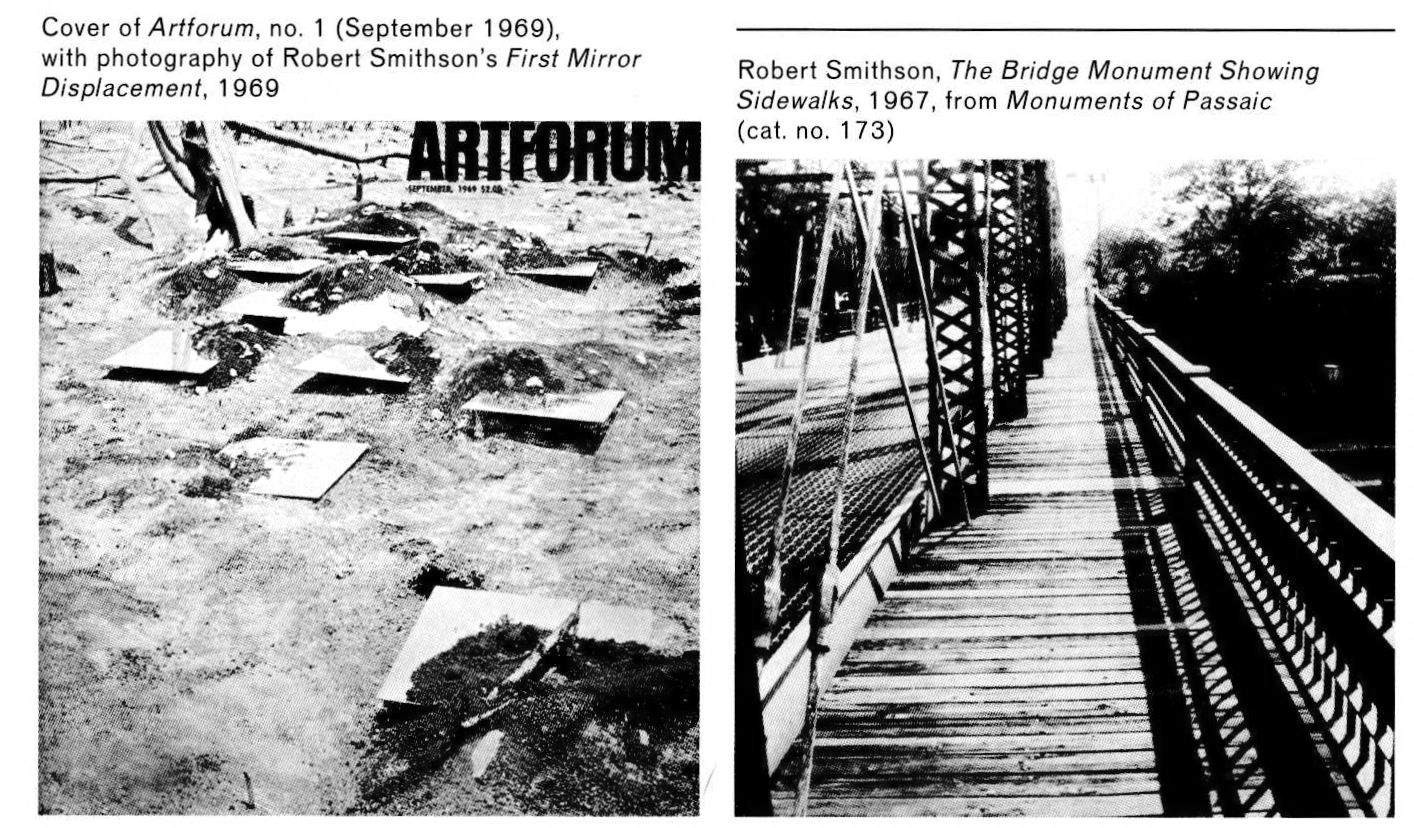

Эта интеграция, или слияние репортажа и перформанса, её маньеричную интровертность можно рассматривать как скрытую пародийную критику концепций арт-фотографии. Смитсон и Грэм смогли представить более откровенную пародию на фотожурналистику чем Науман или Лонг, отчасти, потому что они были писателями.

Фотожурналистику как социальный институт можно проще всего определить как сотрудничество между писателем и фотографом. Интеллектуализм концептуального искусства был порожден молодыми, начинающими художниками, для которых художественная критика была важной практикой самоопределения. Решающей была критика Дональда Джадда, написанная им для журнала «Искусство», а влияние таких его статей как, например, «Конкретные объекты» (1964) было практически сравнимо с влиянием литературных произведений. Сотрудничество литератора-ветерана Клемента Гринберга, молодого искусствоведа Майкла Фрида и талантливого художника Джадда является одним из самых ярких эпизодов в истории американской критики. Он во многом способствовал зарождению идеи о том, что художественная критика является самостоятельным произведением искусства. «Хрустальная страна» Смитсона, опубликованная в 1966 году в журнале Harper’s Bazaar, является данью уважения Джадду как к творцу как визуальных, так и литературных форм. Новшество Смитсона состояло в том, чтобы уйти от жанра художественной критики, создав вместо этого шутливое описание путешествий. Он играет роль любознательного журналиста-беллетриста, сопровождающего и интерпретирующего свой субъект. Он создает рассказ из своих встреч с искусством Джадда, двигаясь от критического комментария к повествованию и изобретает заново отношения между изобразительным искусством и литературой. Самые важные опубликованные работы Смитсона, такие как «Памятники Пассаика» и «Инциденты зеркального путешествия по Юкатану» являются «самосопровождением». Журналист-фотограф Смитсон сопровождает художника-экспериментатора Смитсона, и ему удается создать изысканную апологию своих скульптурных работ под видом популярных развлечений. Его эссе не делают концептуалистские заявления о том, что они являются произведениями изобразительного искусства, наоборот, они выглядят похожими на другие литературные произведения. Фотографии в них предназначены для иллюстрации повествования или служат комментарием. Повествования, в свою очередь, описывают процесс создания фотографий. «Ты никогда не знаешь, с какой стороны зеркала ты находишься», — так он говорил в «Пассаике», как будто размышляя о пародии на фотожурналистику, которую он создавал в тот момент. Пародия Смитсона была способом растворить или смягчить объективистский и позитивистский тон минимализма. Субъективизировать его, ассоциируя его редуцированный формальный язык с запутанными, сбивчивыми и даже бредовыми настроениями и состояниями разума.

Минималистские скульптурные формы, на которые постоянно намекают тексты Смитсона, стирают ассоциативную цепь переживаний, внутренний монолог творчества, настаивая на абсолютной непосредственности восприятия самого продукта-произведения, как «специфического объекта». Разоблачение Смитсоном того, что он видел как эмоциональную изнанку минимализма, зависит от возвращения к идеям времени и процесса, повествования и драматизации, опыта, памяти и аллюзии, а также от художественного авангарда, и от противостояния риторике как Гринберга, так и Джадда. Его фотожурналистика — это одновременно и автопортрет, и перформанс, и репортаж о том, что было скрыто и даже подавлено в том искусстве, которым он больше всего восхищался. Импульс к самодостаточным и беспредметным формам искусства проявлялся в ней в конкретных, личных реакциях на реальную жизнь и социальные опыты. Этим он внес свой вклад в новую критику формализма, которая занимала центральное место в проекте концептуального искусства.

Участие Дэна Грэма в классических традициях репортажа уникально среди художников, обычно ассоциируемых с концептуальным искусством, а его архитектурные фотографии продолжают некоторые аспекты проекта Уокера Эванса. Таким образом Грэм размещает свою практику на границах фотожурналистики, участвуя в ней, и в то же время ставя ее на службу другим аспектам своего творчества. Его архитектурные фотографии служат социальным обоснованием структурных моделей интерсубъективного опыта, которые он развил в посвященных окружающей среде текстах, видео, перформансах и скульптурах. Его работы не просто делают отсылки к окружающему миру в манере фотожурналистики, они отсылают нас к другим проектам Грэма, которые, будучи верны концептуальной форме, являются не просто изображениями общества, а его моделями.

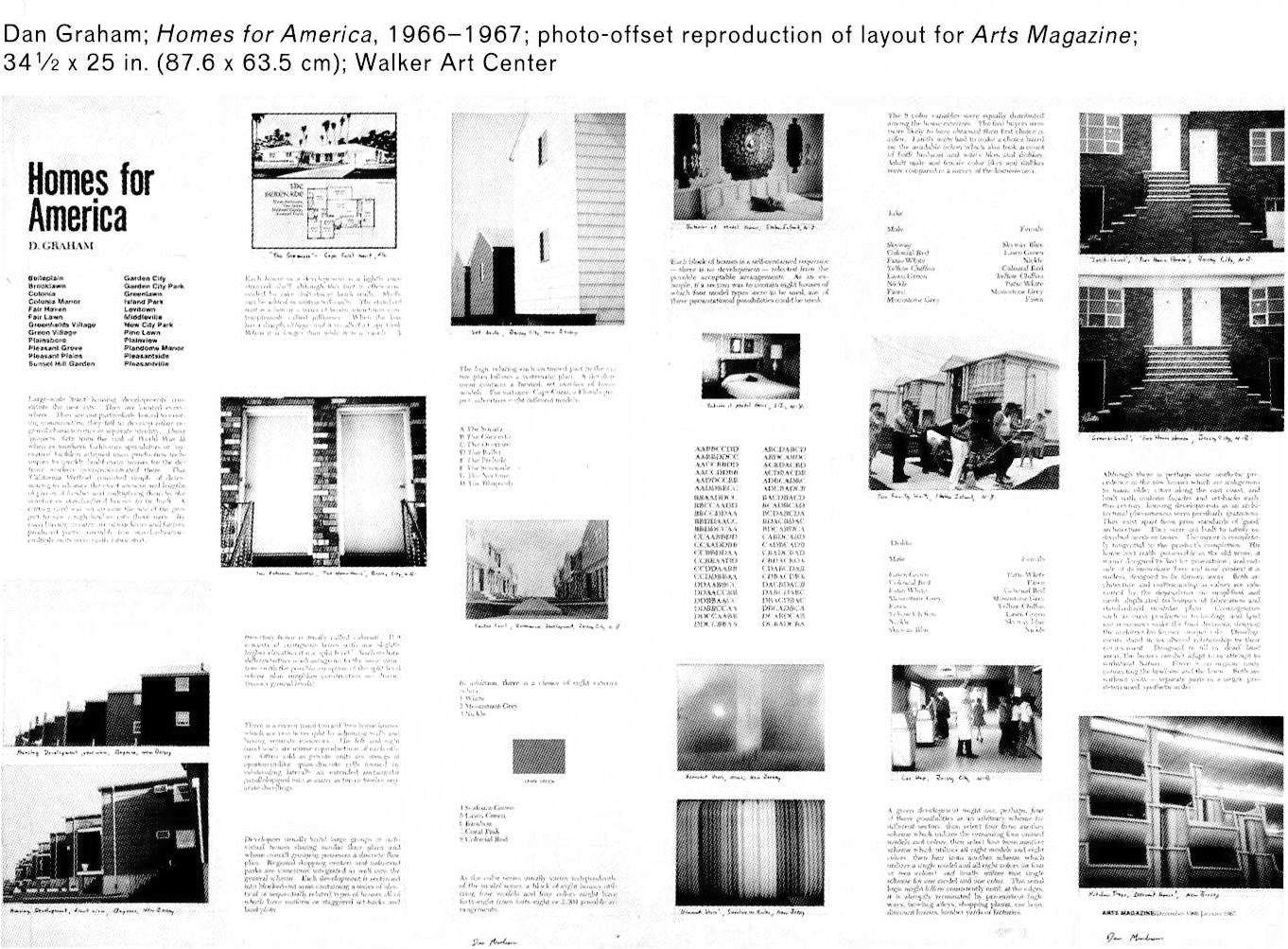

В этом смысле «Дома для Америки» Грэма (1966-67) приобрели канонический статус. Здесь формат фото-эссе, столь привычный для истории фотографии, был тщательно воспроизведен как модель фотожурналистики. Как и Уокер Эванс в «Fortune», Грэм пишет текст и дополняет его подходящими изображениями. «Дома» и в самом деле планировались как статья по загородной архитектуре для художественного журнала, и, безусловно, без проблем могли бы быть таковой. Лишь по случайности они никогда не были опубликованы в том виде, в каком это задумывал Грэм. Благодаря этому, проект принял форму литографического отпечатка апокрифического двухстраничного разворота. (3) Отпечаток и оригинальные фотографии, включенные в него, не являются столько актом или практикой репортажа, сколько его моделью. Эта модель — пародия, кропотливая и отстраненная имитация, целью которой является попытка подвергнуть сомнению законность (и процессы узаконивания) своего оригинала, и этим (и только этим) узаконить себя как искусство.

Фотографии Грэма, включенные в эту работу, являются одними из самых его известных, и они создали важный прецедент для последующих его фотографических работ. Начиная свой проект в области фотографии в виде пародийной модели фото-эссе, Грэм позиционирует все свое фототворчество как искусство в очень однозначном, но в то же время очень условном смысле. Каждая фотография может и должна рассматриваться как не более чем иллюстрация к эссе, а, следовательно, как несамостоятельное произведение искусства. Таким образом, они, как и фотографии Смитсона, удовлетворяют запрос на имитацию неавтономного. «Дома для Америки», будучи как простым эссе о пригородах, так и созданием художника, представляли собой канонический образец нового вида произведения искусства: анти-автономного, но в то же время автономного. Фотографии в нём застыли у порога автономного произведения, переступая через него туда и обратно, отказываясь отступать от дилеммы репортажа как искусства и тем самым создавая эстетическую модель именно этого порогового состояния.

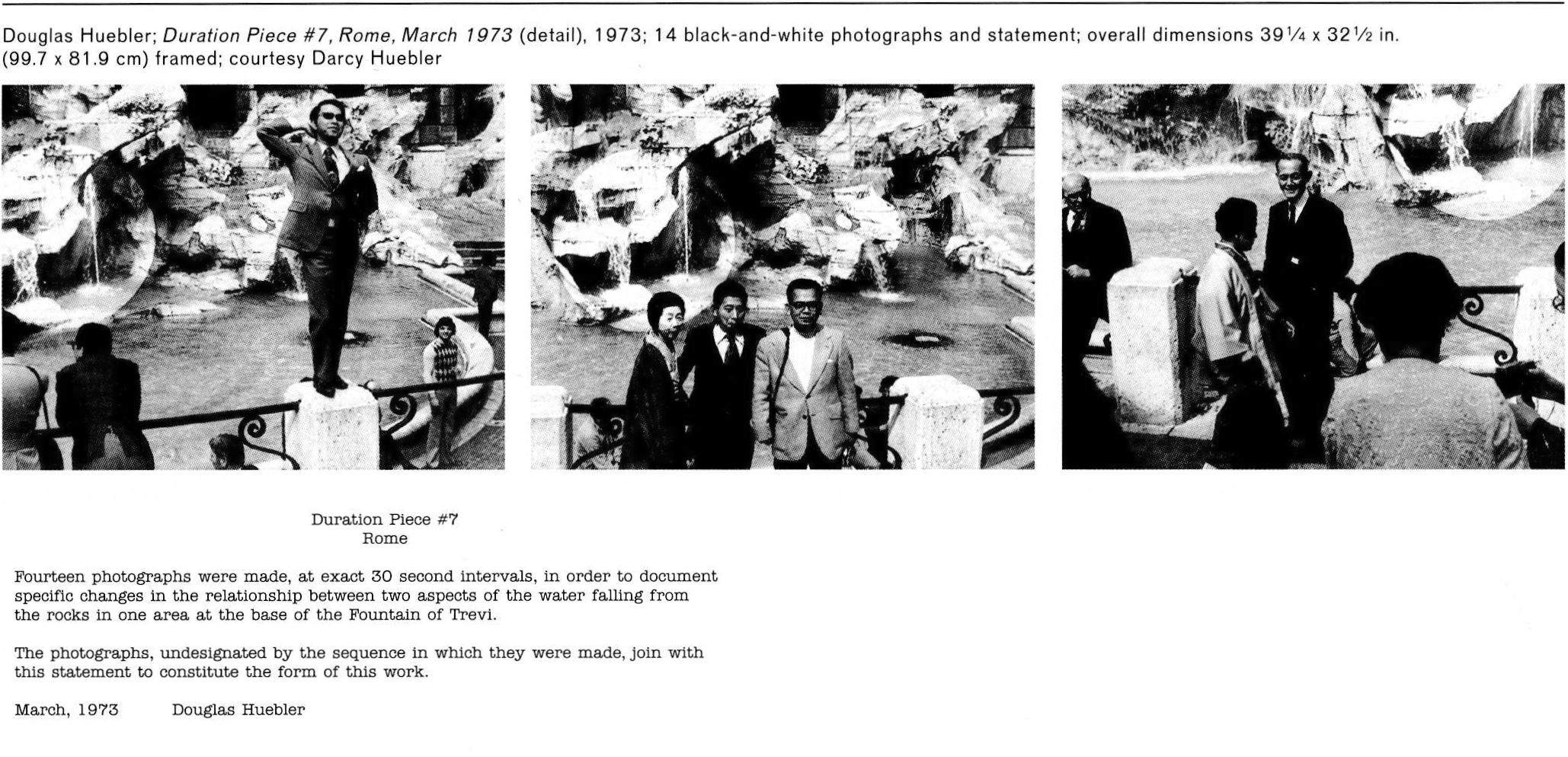

Работы Хюблера также занимаются созданием и изучением эффектов, присущих фотографиям, когда они маскируются как часть какого-то постороннего проекта, где они выглядят как средство, а не как цель. Хюблер однако в отличие от Смитсона или Грэма, в текстовой части своих работ, в «программе», в которой используются его фотографии, не заявляет литературных претензий. Его работы приближаются к концептуальному искусству как таковому, в том смысле, что они отказываются от литературного статуса и претендуют на статус объектов изобразительного искусства. Тем не менее, его отказ от «литературного» является лингвистическим актом — актом, заявленным как манёвр письма. «Произведения» Хюблера включают в себя апроприирование, использование и мимесис различных «систем документирования», лишь одной из которых является фотография. Её позиция внутри работы задается группой общих параметров, определенных в письменной форме, и именно в рамках этих параметров изображения имеют смысл и художественный статус. Там, где Грэм и Смитсон создают свои работы через мимесис и пародию форм фотожурналистики — ее готового продукта, Хюблер пародирует редакторское задание — «проект», дающий старт всему этому процессу. Кажущиеся бессмысленными и даже банальными процедуры, составляющие такие произведения, как «Продолжительное произведение №5, Амстердам, Голландия» (1970) или «Продолжительное произведение №7, Рим» (1973), функционируют в качестве моделей для той словесной или письменной конструкции, которая в мире работ приводит к созданию фотографий. Чем меньше в задании остается того, что нормативно могло бы рассматриваться как

Созданный Хюблером мимесис модельно-конструктивных аспектов модернистского абстрактного искусства противоречит, конечно же, природным изобразительным качествам фотографии. Это противоречие является необходимым центром этих работ. Сделав неизбежным сохранение изобразительного характера фотографии даже там, где нечего было изображать, Хюблер стремится сделать видимым нечто очень важное в природе медиума. Художественная, творческая часть этих работ лежит, безусловно, не в области фотографии — создании изображений. Это демонстрирует все ограниченные качества, отождествляемые с деквалифицированным, дилетантским самоощущением фотоконцептуализма. То, что есть творческого в этих работах — это письменные задания или программы. Каждый элемент, который мог бы сделать изображения «интересными» или «хорошими» в терминах, привычных арт-фотографии, систематически и настойчиво удаляется.

В то же время Хюблер исключает из своих письменных заявлений все общепринятые «литературные» характеристики. Работа состоит из этих двух одновременных дискуссий, в результате которых создается «репортаж» без событий, и письменная работа без повествования, комментариев и мнений. Это двойное отрицание имитирует критерии радикальной абстрактной живописи и скульптуры и подталкивает искусствоведов, занимающихся фотографией, к осознанию диалектики присущих ей изобразительных качеств. Работы Хюблера позволяют нам созерцать само состояние «изобразительности», и они предполагают, что именно противоречие между неизбежным процессом изображения внешности объектов и столь же неизбежным процессом создания предметов, позволяет фотографии стать моделью искусства, сутью которого является идея искусства.

1. Cf. Thierry de Duve’s discussion of nominalism, in Pictorial Nominalism: On Marcel Duchamp’s Passage from Painting to the Readymade, trans. Dana Polan with the author (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1991).

2. Peter Burger, Theory of the Avant-Garde, trans. Michael Shaw (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1984).

3. A variant, made as a collage, is in the Daled Collection, Brussels.

Перевод Михаила Конинина. 2019-2020.

Редакция Юлии Алтуховой, по вопросам обращаться сюда.