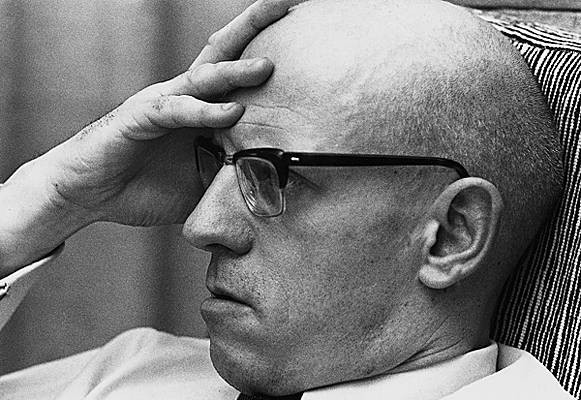

Фуко и Адо о "культуре себя в античности". Душа

Теперь перейдем непосредственно к упражнениям, которые, как предполагали античные мыслители, нацелены на духовную составляющую практики себя. Фуко утверждает, что в имперскую эпоху аскетика, как духовная практика (преобразование себя) включала — медитацию, воздержание, размышление о смерти, размышления о грядущих бедствиях, испытание сознания. В тоже время гностицизм уже не занимал первое место. Традиции христиан и некоторое культурное влияние востока, чьи духовные концепции, как правило, исключают гностицизм, привели к переключению духовных практик исключительно на вопросы самосовершенствования. Можно сказать, что начиная с имперского периода, практики себя стали уже некими сводами правил, целыми комплексами, упражняясь в которых, человек мог достичь определенных пределов своего совершенства.

Самые первые общие техники и практики себя, которые были нацелены на совершенствование души, формировались наряду с углублением философской и этической мысли времен античности. Учитывая нарастающее философское знание, эти техники не только трансформировались, но и некоторые из них становились более частными. В целом, в античности можно выделить 8 основных практик совершенствования души:

1) Обряды очищения;

2) Техники отрешения \ воздержания \ выносливости или концентрация души;

3) Техники испытания;

4) Техники обращения на себя;

5) Досмотр души \ досмотр сознания;

6) Упражнение по разложению на составные части;

7) Упражнение по предвещающему размышлению о зле;

8) Упражнение последнего дня.

Большинство из этих упражнений были, к концу античности в арсенале стоиков, однако, многие техники были позаимствованы ими из текстов Платона, учений пифагорейцев и часто пересекались, а иногда и расходились с практиками эпикурейцев.

1) Обряды очищения. Использовались греками для того, чтобы подготовить себя ко сну или другим религиозным обрядам, будь то жертвоприношение, поход к оракулу или бракосочетание. Практика очищения использовалась как подготовительный этап перед встречей с богами, в какой бы то не было ситуации, или приобретение некого одобрения богами. Поскольку для того, чтобы боги были благосклонны к человеку, необходимо быть чистым в своих помыслах и действиях своей души.

Обряд очищения чаще всего встречается у пифагорейцев , как обязательное приготовление ко сну. Так как соприкосновение с потусторонним, божественным и истинным миром происходило, согласно их учениям, только во сне, необходимо было очиститься, так как дешифровка сна не должна быть чем-либо искажена (например, дурными помыслами).

2) Техниками отрешения (или воздержания, выносливости) пронизана вся античная литература, или, по крайней мере, вся философская литература этого периода. В качестве примера техники испытания можно привести небольшой отрывок Плутарха: “утро начинается с долгих, трудных, утомляющих физических упражнений, цель которых — вызвать аппетит. И как только с этим покончено, велят накрыть роскошные столы и подать чрезвычайно обильный завтрак, состоящий из самых соблазнительных блюд. Испытывающий себя садится перед ними, смотрит на них, погружается в размышления. Затем зовет рабов. Он отдаст завтрак рабам, а сам довольствуется крайне скудной пищей, той, что обычно едят рабы”.

3) Техника испытания и техника воздержания имеют, по словам М. Фуко, отличительные черты. Во-первых, испытание всегда задается вопросом познания себя: где я нахожусь сейчас, кто я, где я окажусь после испытания, кем я могу стать. Во-вторых, всегда предполагает осознанную и целеполагающую деятельность, т.е. человек, в отличие от ежедневного воздержания, осознает конкретную цель, которой он хочет достигнуть в ходе испытания. В-третьих, испытание всегда помогает выработать такой способ поведения человека, который пригодится и будет полезным в жизни — помогает выработать форму жизни. Примером испытания может служить испытания-договор с самим собой, который обеспечивает продвижение к намеченной цели и вместе с тем, служит его мерой. Плутарх предлагал заключать с собой договор — не гневаться в течение 30 дней, или отказаться от выгоды на 2 недели. Цель такого испытания — доказать себе, что можно обходиться без

Также, подобные упражнения, которые закаляют не только волю или укрощают пороки человек, встречаются в описаниях “неподвижности и покоя души” в “Федоне”. Обретение душевного и телесного покоя, гарантия стойкости души через стойкость тела, отрешение от мира, в том смысле, в котором мир может принести нам различный вред (будь то холод или зной, голод или болезни) — все это результат концентрации души на самой себе. Образ Сократа, который стоял день и ночь, как столб, босой на снегу, не реагируя на окружающий мир — это состояние anakhoresis (др.-греч. отшельничество), состояние уединения души. Один из примеров уединения души можно отыскать в “Размышлениях” Марка Аврелия, довольно длинный пассаж является наставлением по тому, как необходимо уединиться в себе, например: “В любой момент ты можешь удалиться в самого себя…, среди истин заметь особенно две.…Во-первых, вещи не касаются души…Во-вторых, все что ты видишь, подлежит изменению и вскоре исчезнет…Мир — изменение, жизнь — убеждение. Самое тихое и безмятежное место, куда человек может удалиться — это его душа…Почаще же разрешай себе такое уединение и черпай в ней новые силы”.

4) Обращение на себя. Довольно сложная и достаточно разностороння для понимания техника, которая, тем не менее, упоминается на протяжении всей античности. М. Фуко подчеркивает, что в более поздние, эллинистический и римский периоды, тема обращения несколько изменилась. В эти периоды речь, во-первых, идет уже о том, что человек должен повернуться не от одного мира, к другому, а в рамках одного лишь мира, отвернуться от того, что от него не зависит (тема стоиков). Во-вторых, целью обращения является не освобождение тела от души, а обретение более цельного и адекватного отношения к самому себе. В-третьих, окончательной целью epistrophe, как и всей заботы о себе в этот период, становится не статическая цель — познание себя, а длительный, жизненный процесс тренировки, аскезы и упражнений над собой. У эллинов такие практики уже приобретают другие названия — askesis или convertere ad se.

Упражнение обращения на себя включает в себе два компонента. Во-первых, это обозначает отвернуться от других — повернуться спиной к ежедневной суете, перестать интересоваться другими, сдерживать свое любопытство приобрести безмятежность и спокойствие по отношению к ежедневной рутине и быту. Во-вторых, это означает то, что необходимо концентрироваться на

5) Следующая техника — это досмотр души. Это упражнение также можно увидеть в других значениях. К примеру, у пифагорейцев, которых считают авторами этой техники, встречается название — досмотр сознания, а Мусоний Руф, стоик времен имперского периода, называет это упражнение по самоконтролю.

Как правило, досмотр души производился два раза в день — утром и вечером. У пифагорейцев досмотр души в утреннее время необходим для того, чтобы перед сном очиститься от дурных мыслей и вынести суждение о том, что было сделано за день. Стоики уже разделяют это упражнение на утреннее и вечернее, каждое из которых дополняет другое.

Утренний вариант предполагает, что необходимо перебрать в голове все, что вы собираетесь сделать за день, какие обязательства выполнить, с кем встретиться, какие делать сделать и какие могут быть препятствия на пути к их осуществлению.

Вечерняя же процедура принуждает нас к тому, чтобы перед сном, в тишине и покое, можно было сосредоточиться на том, что было сделано за день, какие цели достигнуты, а какие нет, выяснить причины успеха или провала.

Это упражнение можно встретить у Сенеки, который говорил: “каждый вечер я гашу светильник и, когда умолкнет жена, собираюсь с мыслями и придирчиво разбираю весь день” или, также: “время от времени надо разворачивать перед собой свиток собственной жизни и минувших времен”.

6) Упражнение по разложению на составные части. Для полного понимания сути этого упражнения, надо обратиться к весьма большому пассажу Марка Аврелия, в котором он подробно говорит, как необходимо смотреть на вещи для их разумного познания и принятия. По сути, это упражнение предстает перед нами как прообраз современного общенаучного анализа, который применяется в различных дисциплинах. Если выделить по пунктам метод анализа Марка Аврелия, то он будет выглядеть так:

• Описать и определить предмет;

• Мысленно разложить предмет на составные части;

• Произнести название предмета и запомнить его;

• Определить значимость или ценность предмета.

Очевидно, что это упражнение одновременно предназначено как для развития интеллектуальных качеств, так и для духовных. М. Фуко, берет принцип этого анализа для того, чтобы охарактеризовать и наделить смыслом три других, более частных упражнения, которые предлагает Марк Аврелий:

• Темпоральная декомпозиция. Это упражнение представляет собой разоблачение иллюзорности, разрушение различных мифов и предубеждений, которые касаются того или иного предмета. Используя метод анализа каждой вещи можно дойти до самой сути, понять её внутреннюю природу и тем самым оценить их по достоинству. Сохранить господство над собой, не быть подверженным чарам, сохранить собственную свободу — вот основные цели.

• Разложение на части преследует схожую цель, но использует метод аналитического разделения. Разделить предмет на составные части, увидеть мельчавшие его элементы для того, чтобы не боятся и не поклоняться этому предмету, избегать всяких ошибочных суждений.

• Описательная редукция или описание с целью умаления значимости, лишения величия путем детального описания. Эта техника более проста. Упражнение состоит в том, чтобы составить по возможности более точное и детальное представление о

Очевидно, что в подобных интеллектуальных упражнениях просматриваются результаты, которые влияют на наше духовное самосовершенствование.

7) Одно из самых распространенных и интересных упражнений является так называемое предвещающее размышление о зле (Preliminario malorum). Эту особую технику практиковали в основном стоики, и, особенно в имперский период, она была также наиболее популярна среди различных эклектиков, например у Цицерона, и неоплатоников.

Понимание этой техники кроется в том, как в античные времена, особенно стоики и эпикурейцы, относились ко времени. Для обоих этих направлений — настоящее время, настоящий момент — является главным и наиболее необходимым для человек. Будущее для них, лишь туманные предсказания и мечты, а прошлое — пережитый опыт, который не отпускает человека в дальнейшее странствие, но, тем не менее, дает человеку возможность легче преодолевать проблемы. Это делает будущее время ненужным, мысли о будущем неразумными, необходимо концентрироваться здесь и сейчас, в этот самый миг на настоящем моменте, или же уходить в прошлое. Человек, сконцентрированный на будущем “пренебрегает памятью, давая поглотить себя беспамятству”. Однако, preliminario malorum, интересное упражнение в том плане, что оно, как бы это парадоксально не звучало, концентрирует внимание на возможном будущем. Это упражнение заключается в том, что необходимо представить себя дурную ситуацию, в которую вы попали. При этом есть ряд правил:

• необходимо представить себе то, что с вами случилось не одно, какое-нибудь ежедневное происшествие, а с вами случилось все, что только могло случиться.

• то, что с вами произойдет — произойдет непременно, этого нельзя будет избежать, столкновение с бедой неизбежно и нет шансов, что вы избежите вызова судьбы.

• то, что вы представили, произойдет не только непременно именно с вами, но и произойдет именно сейчас, в ту секунду, когда вы размышляете, то есть придется использовать те средства, которыми вы обладаете сейчас и никаких запланированных мер к спасению у вас нет.

Чем интересно это упражнение? Несмотря на то, что вопреки античной культуре, это упражнение, казалось бы, нацелено на будущее, необходимо понимать, что на самом деле оно призывает к концентрации на настоящем. Речь идет о том, что человек, представляя будущее, помещает его в настоящее и тем самым, по словам М. Фуко, отменяет будущее. Иными, словами, в отличие от упражнения по досмотру своего сознания, где мы конструируем свою реальность, здесь, мы используем антиконструктивизм, т.е. некую редукцию реальности. Таким образом, это упражнение нацелено на то, чтобы выработать у человека привычку быть всегда ко всему готовым, ничего не удивляться и рассчитывать только на самого себя. Крайняя степень рассуждения о зле, принимает другую форму, а именно — рассуждение о смерти.

8) Melete thanatou или упражнение последнего дня — это крайняя форма предыдущего упражнения, поскольку тема смерти являлась одной из ключевых в античной культуре. С помощью мысли достичь вершины зла, т.е. смерти — вот цель этого упражнения.

Упражнение последнего дня занимает особое место в античной культуре, его часто рассматривают как одно из наиболее важных не только для философов, но и для тех, кто хочет иметь господство над самим собой. Это особая форма познания себя, особенный взгляд, который человек направляет сам на себя с точки зрения смерти. Это упражнение можно смело называть упражнением последнего дня, поскольку среди стоиков, прожить день с установкой на то, что он последний в твоей жизни — очень частый сюжет.

М. Фуко выделяет две особые функции этого упражнения. Во-первых, это упражнение позволяет взглянуть на жизнь сверху вниз, мысленно прервать ход занятий и течение жизни в тот миг, который человек запечатлел, позволит ему понять всю ценность и правильность (или неправильность) своих действий, поступков и т.д. В момент, когда человек осознает, что этот день последний и его застали за определенным делом он сможет по достоинству оценить свое занятие.

Во-вторых, и тут имеется несколько другой ракурс. Упражнение позволяет окинуть жизнь ретроспективным взглядом. Здесь уже происходит не остановка времени и не моментальный снимок жизни человек, а охват всего того, что было сделано за жизнь и объективная оценка всего того, что было совершено и что было достигнуто.

Таким образом, главной целью этого упражнения — которое включает в себя взгляд на себя самого в настоящий момент и ретроспективный взгляд на себя — наиболее правильным и адекватным способом оценить свое поведение и деятельность в двух временных измерениях.