Художественный шум Юлии Пивоваровой

Неодобрительная рецензия

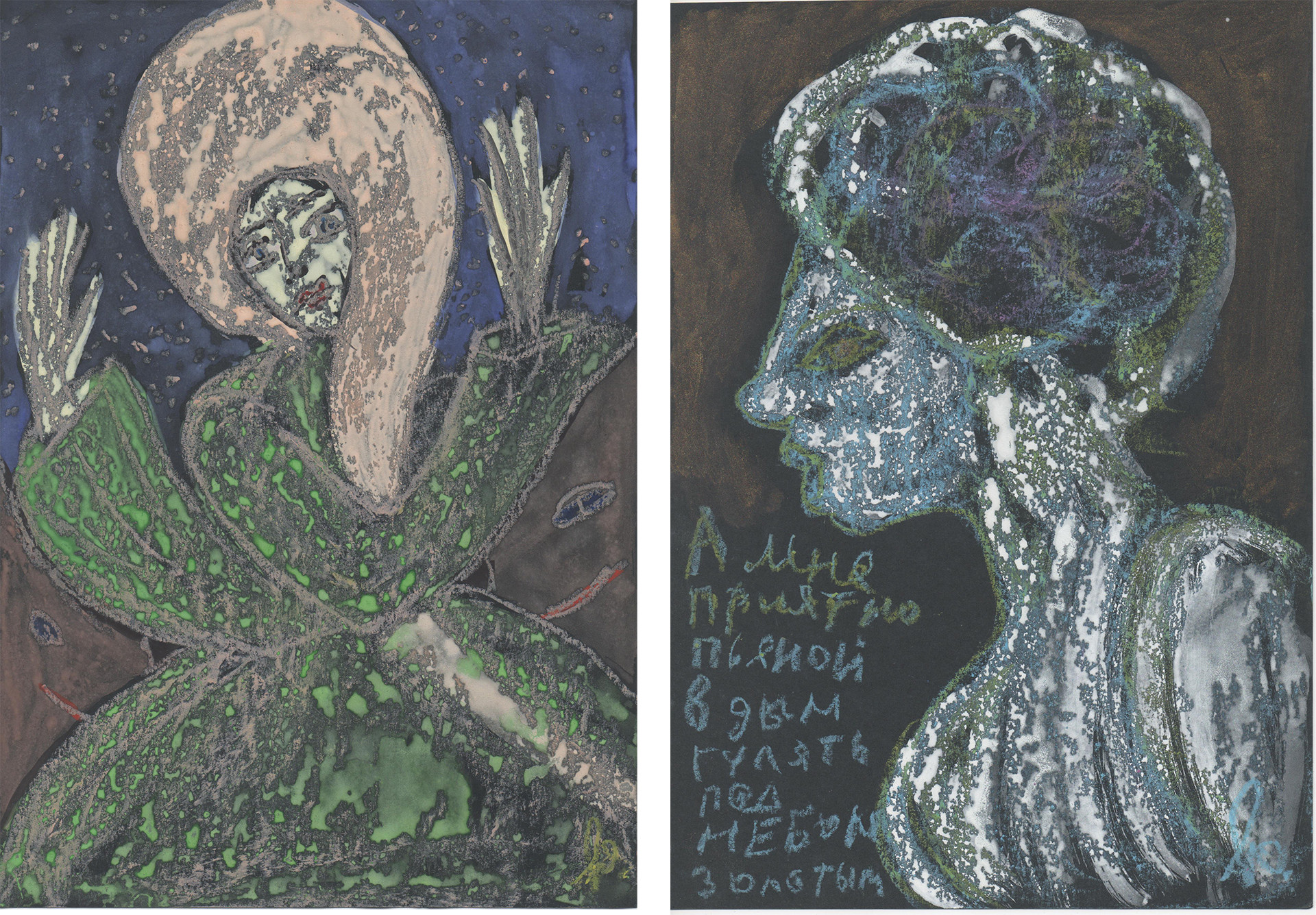

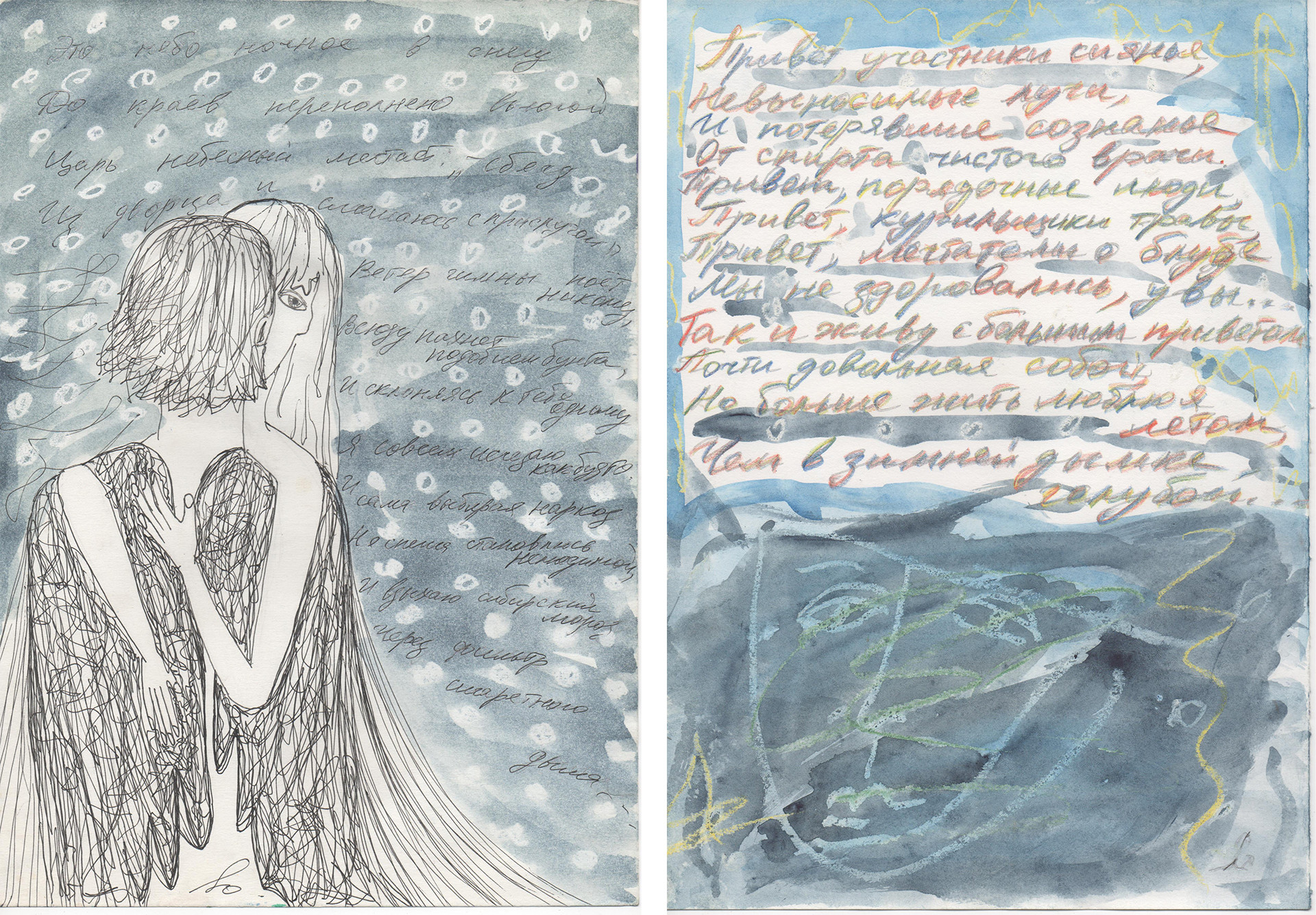

Весной 2017 года артель «Напрасный труд» выпустила книгу стихов Юлии Пивоваровой «Шум», в которую вошли избранные стихи автора за период 1990-2010 гг. Представляем вашему вниманию рецензию поэта Александра Ахавьева, в которой он рассуждает об этой книге, истоках поэтики Юлии Пивоваровой и еë стиле.

Жизнь — это история, рассказанная идиотом, — полная шума и ярости, но лишëнная всякого смысла.

(У. Шекспир, «Макбет»)

… Так я живу с большим приветом,

Почти довольная собой.

(Ю. Пивоварова)

______________________________________________________________________________

1.

Как-то раз философ Шопенгауэр сказал как отрезал: «Первая и, по сути, единственная предпосылка хорошего стиля — это когда человеку есть что сказать». Шопенгауэр, может быть, и великий философ, но даже для него это как-то чересчур. Составлять рейтинг главных достоинств хорошего стиля — это дело весьма сомнительное не только для Шопенгауэра, особенно если это касается поэзии. Ведь именно здесь уж точно находится первое прибежище всех тех, кому нечего сказать, но кто умеет «думать» красивыми словами. И в этом случае именно «хороший стиль», то есть выразительность стиха сама по себе, может придавать тексту некую значительность при полном отсутствии там намëка на хоть что-нибудь стоящую мысль. Как с не меньшей категоричностью заявлял поэт Афанасий Фет (чьë мнение сегодня, надо полагать, так же страшно авторитетно, как и шопенгауэровское), «художественное произведение, в котором есть смысл, для меня не существует». Примерно той же точки зрения придерживается множество поэтов и сегодня, но, поскольку немного стесняются выглядеть глупо, украшают свои недооформленные мысли стилистической избыточностью.

Если пользоваться, как Шопенгауэр, импликацией, то можно сказать, что поэтические тексты, изложенные «хорошим стилем», всегда приятно читать вслух. А если мыслить, как Шопенгауэр, категориями, то схема выстраивается примерно такая: большинство из поэтов пишут плохие стихи и при этом плохо их читают. Другие умеют недурно исполнять свои слабые стихи. Лишь совсем немногие умеют создавать нечто прекрасное, а уж уметь эти творения блестяще прочесть на публике — на такое способны буквально единицы. Вот тут, кажется, пора закончить с занудством и вспомнить о Юлии Пивоваровой, которая свои стихи читает вслух с уважением, а иногда может показаться, что даже и с удивлением. Читает хоть и с кажущейся простотой и непритязательностью, но, в действительности, самым что ни на есть филигранным образом. Декламация поэзии — вообще есть тайна великая. Все согласятся с тем, что хорошо написанное стихотворение — субстанция неделимая и нераздельная: там каждая строка строго необходимого размера, и в ней каждое единственно возможное слово стоит на единственно возможном месте. Но вот при чтении чужих стихов вслух никому уже нет никакого дела до заложенного в них авторского интонирования и тому подобных тонкостей.

29 апреля в процессе презентации в ГПНТБ сборника стихов Юлии Пивоваровой «Шум» по просьбе ведущего Антона Метелькова несколько новосибирских поэтов позволили себе продекламировать с полдюжины еë стихотворений. И, надо сказать, Юлия осталась этим представлением вполне довольна: она получила возможность слегка сачкануть и со стороны напоминала пушкинского Моцарта, наслаждающегося тем, как слепой скрыпач в трактире исполняет арию из его оперы. И действительно, все эти «обертоны» Станислава Михайлова, Евгения Миниярова, Андрея Щетникова (и Андрея Жданова, кажется) странным образом превращали еë стихи из женских в мужские, а следовательно, из непринуждëнных в манерные и из трагических — в иронические. Правда, подмены, кажется, никто особо и не заметил, поскольку, как известно, публике, в отличие от Поэта, многое важное не кажется принципиальным, а принципиальное — важным. И беда тут не столько в самой декламации, сколько в других, несколько более тонких нюансах, недаром ещë сам Александр Сергеевич предупреждал: «Поэт! Не дорожи любовию народной».

Со словом «поэт» очень кстати рифмуется упомянутый выше Фет, который тоже вслед за Пушкиным пытался дистанцироваться от своих читателей, хоть и в более деликатной форме: «Лишь у тебя, поэт, крылатый слова звук / Хватает на лету и закрепляет вдруг / И тëмный бред души, и трав неясный запах…»

Как пояснял ещë кто-то из серьëзных творческих личностей, поэзия — самая доступная для человека возможность выразить очень краткое чисто интуитивное ощущение при помощи слов. Подразумевается, что этот самый «крылатый слова звук», помимо «тëмного бреда души», может донести и ещë что-то весьма важное, но вот сможет ли это услышать кто-то ещë, помимо самого «певца», — это далеко не факт. В связи с этим Виктор Шкловский (по версии Довлатова) как-то раз подобрал точные, хоть и обидные слова:

— Бессмысленно внушать представление об аромате дыни человеку, который годами жевал сапожные шнурки…

И ещë немного добавил не без горечи:

— Да, я не говорю читателям всей правды. И не потому, что боюсь. Я старый человек. У меня было три инфаркта. Мне нечего бояться. Однако я действительно не говорю всей правды. Потому что это бессмысленно. Да, бессмысленно…

Юлия Пивоварова тоже вовсе не расположена говорить читателю и слушателю всей правды, хотя ей тоже, собственно, нечего бояться. Она прекрасно знает, что в зале всегда возникнет оживление после строчек «Привет, курильщики травы…» или «Все стремятся выпить грамм по двести…», — что, в принципе, нормально, собственно, для того эти строчки и пишутся. (Не сказать, что такая реакция части публики напрямую ассоциируется со взрывами смеха в студии Comedy Club, когда там со сцены произносится слово «жопа», но что ж тут поделать — подобная аналогия в голову всë же приходит.) Но особо откровенничать Юлия обычно не расположена. Она прекрасно знакома с нравами и вкусами своих тонких почитателей и грубых фанатов, а также и других стихотворцев, поэтому некоторые свои тексты, не стесняясь, пишет специально «на зал», — в качестве честного популистского приëма. Но при всëм при этом надменных и высокомерных интонаций в еë текстах найти практически невозможно, у неë вы не обнаружите ни заискивания перед читателем, ни озлобленности, ни нытья, ни… как там у Гумилëва…

…Я не оскорбляю их неврастенией,

Не унижаю душевной теплотой,

Не надоедаю многозначительными намеками

На содержимое выеденного яйца…

Пивоварова — как бы эдакий беспристрастный наблюдатель своих текстов, который вроде как почти и ни при чëм: так, погулять вышел («Просто так пойду пройтись по жизни»). Но при всей видимости простоты и открытости еë поэзия таит в себе какие-то неясные тайны; еë легкомысленные намëки на амурные похождения очень неявно, но всë же вписаны в не всегда понятный читателю кодекс женской чести; она умеет обходиться и без цветаевского отчаяния, на котором так легко спекулировать, и без таких горьких оговорок, которые можно встретить, к примеру, даже у Ивана Овчинникова: «Скроешь, что нужно помочь — и никто не поможет…».

Пивоварова говорит только о том, с чем хорошо знакома. Она лучше многих других понимает, что такое жизнь, но не берëтся рассуждать на тему смерти: еë у поэтессы никогда ещë не было. Поэтому она является своего рода антиподом некоторых молодых поэтов, несущих печать всепонимания и мировой скорби на бледных лицах, не догадываясь, что, если вывести глистов, всë сразу может наладиться.

2.

Юлия Пивоварова, надо полагать, нечасто перечитывает чересчур умного Шопенгауэра, но и без него прекрасно знает, что человек — единственное животное, которое может причинять другим боль безо всякой цели. Женщины вообще, как известно, к боли и страданиям относятся иначе, нежели мужчины, тем более женщины-поэты, — вот и она предпочитает не на свои раны жаловаться, а демонстрировать чужие, пробуждая таким образом милость к падшим.

Похоже, ей совершенно наплевать на такие глобальные проблемы, как, к примеру, смысл жизни или Милосердие с большой буквы; еë, в отличие, скажем, от Пушкина, мало беспокоят такие Серьëзные Темы как «До́лжно ли поэту служить обществу?». В

Именно по совокупности этих причин лет тридцать назад Пивоварова как эдакая Свобода-на-баррикадах и имела моральное право держать в руках знамя какой-то непонятной, но явно надвигающейся революции. Потом, когда революция всë же не состоялась, поэтесса так и осталась неучтëнной в планах новосибирской культуры. Нужного практического применения ей не нашли и в сегодняшней вовсе не революционной литературной ситуации в Новосибирске, где разве что Антон Метельков ненавязчиво напоминает собой молодого Бухарина.

Она не предавала и не предаëт свои поэтические идеалы, не примыкает ни к каким новым литоппозициям, в частности, потому что и

Как и у большинства нынешних и прошлых авторов, еë поэзия бывает утомительно пейзажной и бытописательной (по принципу «что вижу — о том пою»): сплошь и рядом там можно встретить пассажи про смену времëн года, изменения в погоде, а также описания видов транспорта, растений и лесопосадок, прохожих, собутыльников, ну и, конечно, любовно выполненные натюрморты, составленные из окурков, обрывков газет, пустых бутылок, сигаретных пачек и другого красивого мусора.

За последние несколько лет поэтесса освоила и жанр «как бы сюжетный» (это стихи, не вошедшие в последний сборник: про щенка и моряка, про муху, про наяду, про пихту или, например, про офицера, который очень специфически смотрит на голубей). Но, как и тридцать лет назад, она упорно продолжает рассказывать свои истории традиционным регулярным стихом, то тут, то там демонстрируя близость к русской классической традиции («Наместники зари, кудрявые шпионы…»; «За предельной чертой вопреки нарастанию лет…»). Или вот, к примеру:

…Я мечтаю о мире безжизненном

И придуманном не для меня…

А ведь это, строго говоря, почти что Осип Эмильевич:

О, позволь мне быть также туманным

И тебя не любить мне позволь.

…А может быть, даже и Михаил Юрьевич:

…Я ищу свободы и покоя!

Я б хотел забыться и заснуть!

Хотя при желании в сборнике стихов объëмом в 72 стр., который выпустило каким-то очень маленьким тиражом местное издательство «Артель „Напрасный труд“», можно отыскать и реминисценции из Блока, Гумилëва, Есенина, Ахмадулиной, и т. д. (в скобках следует заметить, что надпись «Избранные стихи 1990-2010» на титульном листе этой брошюры смотрится весьма оскорбительно и больше подошла бы к толстому однотомнику, который уж для Пивоваровой-то точно можно было бы обеспечить с помощью грамотного краудфандинга. Кстати сказать, как-то очень непатриотично и просто некрасиво со стороны Союза писателей и Департамента культуры и спорта не удосужиться с 1987 года издать хотя бы одну книжку самого легендарного, чего уж там, в городе поэта).

…Так вот, что касается великих имëн, то их косвенное присутствие в еë стихах совершенно естественно и органично: у Юлии Пивоваровой есть довольно редкое природное свойство впитывать в себя поэзию, — правда, только ту, которая, на еë вкус, того стоит. А потом эту поэзию не имитировать, а синтезировать. Как Пушкин, понятное дело. В связи с этим очень интересно было бы посмотреть, что бы получилось, если бы Юлия в юности полюбила, скажем, Одена с Йейтсом. Но она их не полюбила, и стихи у неë такие, какие есть. Почему поэтесса не пишет по-другому, никому не известно, — похоже, что даже и ей самой: может быть, не хочет, может быть, не умеет, а может быть, просто лень. Она уже давно обозначила для себя круг любимцев (в который, кстати, никак не вписываются, скажем, Бродский или Гандлевский) и придерживается «хорошего стиля», присущего в основном поэтам «неблагонадëжным». Еë жизненную и творческую позицию даже можно было бы назвать контрдекадансом, если бы это не звучало так удручающе и уныло. Слишком уж многие поэты и поэтессы сегодня норовят соответствовать подобному имиджу (никто нынче не любит протагонистов), только разница состоит в том, что у

3.

В этой несколько мизантропической статье, кажется, ещë не перепало никому из иногородних, поэтому всë же придëтся вспомнить про предисловие драматурга и прозаика Нины Садур к книжке «Шум». Предисловие Садур написано, безусловно, блестяще и трогательно, но, как формулировал великий мудрец Спиноза, «слова Павла о Петре говорят нам больше о Павле, чем о Петре». Нарисованный Ниной Николаевной волшебный образ сибирской поэтессы, может быть, больше отражает состояние души самой Садур, всколыхнувшейся от невольных ассоциаций с городом еë юности. Может даже показаться, что такая особая нежность обусловлена и тем, что она воспринимает Пивоварову чуть-чуть и как собственное создание, поскольку в семидесятых годах тоже была рядом с будущей поэтессой, как и Александр Денисенко, Иван Овчинников, Анатолий Маковский и Юлина мама Жанна Зырянова.

Все те, кто знаком с этими именами, разумеется, не будут наивно полагать, что гениальная девочка появилась в те годы как-то совсем сама по себе. Или почти сама по себе. В качестве пояснения можно вырвать из трëх стихотворений того же Овчинникова по строфе и в результате получить нечто в духе взрослой Пивоваровой:

Достраивают цирк. Достроят.

А рядом на разгон ручьëв

Выходят юноши достойные.

Выходят девочки ничë.

Собьëтесь вы под кронами

Вон тех пустых берез,

За вами личность скромная

Бутылки соберëт.

Пускай они себе плывут —

Два лебедя белее снега,

Маленечко волнуют пруд —

Пусть отличается от неба.

Так что подобная манера изъясняться у всех вышеперечисленных, можно сказать, «династийная», и нет ничего некрасивого в том, что нарисованная когда-то очень давно картинка Александра Денисенко «С сигаретой цветущей во рту…» легко и беззастенчиво может быть репродуцирована Пивоваровой в виде «Расцветай, папироса…». Александр Иванович, поди, не обидится, а порадуется.

Да и саму Юлию Леонидовну назовите хоть «Солнцем Сибири»: от этого у неë ни убудет, ни прибавится. Главное, чтоб этот придуманный волшебный образ самой Нине Садур был приятен, ведь он соответствует еë редкому умению искренне сострадать неблагополучным людям и столь же искренне умиляться их разбитым судьбам. Восторженность ведь идëт от сердца, пусть даже и не всегда уместна там, где еë меньше всего ждут. Талант плюс свобода? Да, может быть, в этом и кроется секрет гениальности, как считает Садур. А может быть, и нет. Скорее всего, конечно, нет. И вообще использование слова «свобода» в нашем контексте вряд ли можно считать корректным. На «баррикадах» — да. А так — в обычной жизни — простите, нет.

Юлия Пивоварова — разумеется, совершенно ненормальный человек, как и положено поэтессе. Но для неë, как и для большинства других, более нормальных людей, похоже, существует только одна, пусть и тривиальная, форма свободы: свобода любить, быть любимой, свобода ощущать, что такое счастье. Звучит как-то сильно по-обывательски, да ничего не поделаешь. Кого-то, может, больше устроят покой и воля, но тут всë уже зависит от соотношения целей и средств, а с этим у нас всегда какой-то вечный непорядок: русская культура нынче находится, как определила всë та же Нина Садур, не

Как ни странно, «поэта» и «гетто» тоже при желании рифмуются: возможно, потому, что и в гетто кое у кого не исчезает потребность высказывать невысказываемое. Хотя иногда может показаться, что Юлии Пивоваровой никогда в жизни даже и не хотелось создать что-нибудь эдакое сверхъестественное и принципиально новое: нечто такое явно и безоговорочно более совершенное, чем всë, что есть и что было. Может быть, причина в том, что она ещë лет в шестнадцать, допустим, поняла, что способна взять и высказаться красивее и содержательней, чем все, кто писал до неë. Ну когда-нибудь потом. Если вдруг захочется. Поэтому даже в последнем маленьком сборнике еë стихов можно проследить совсем иную задачу — или, возможно, не совсем осознанное желание — взять и переплюнуть не

__________________________________________

Александр Ахавьев (он же А. Самосюк; он же Н. Гармонеистов; он же П. Гармонеистов), новосибирец. Родился в 1960 году, учился на архитектурном факультете Новосибирского строительного института, работал художником-оформителем на различных предприятиях города, ответственным секретарем, арт-редактором и редактором в местных газетах. С 1989 года публиковался в новосибирских газетах, журналах и антологиях; автор сборника стихов и поэм «Песни о Пушкине» (2006).