Меня изумляла «звуковая небрежность» Маковского

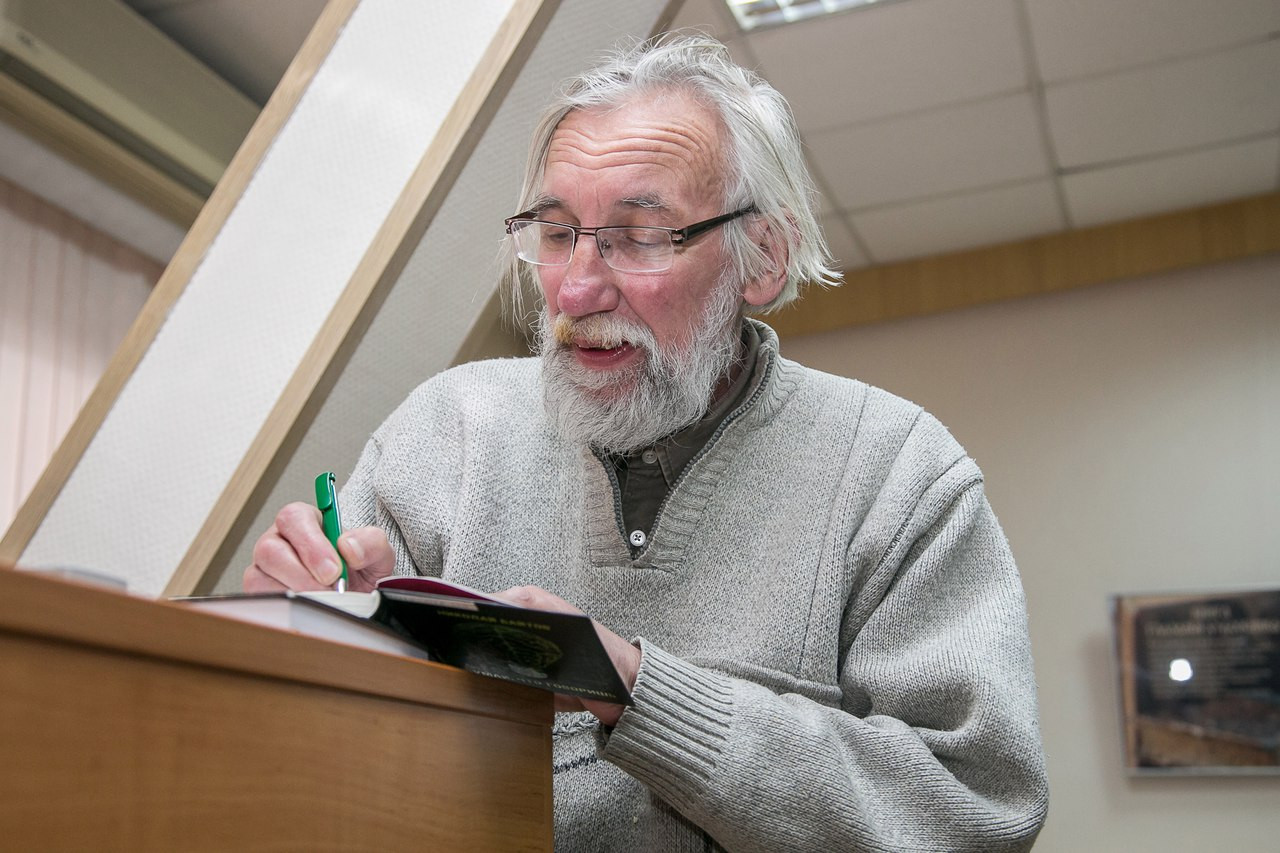

Одним из участников литературного фестиваля «Белое пятно», прошедшего в Новосибирске в конце ноября, стал поэт и прозаик, лауреат Премии Андрея Белого Николай Байтов. В дни фестиваля он провëл собственный творческий вечер и тематические встречи, посвящëнные бук-арту и перформансу. Кроме того, Николай Байтов совместно с новосибирскими поэтами принял участие в акции «Стихи обо мне». Реч#порт публикует беседу Антона Метелькова с Николаем Байтовым.

― Николай Владимирович, поделитесь вашими впечатлениями от Новосибирска, от фестиваля «Белое пятно», от местной публики.

― Фестиваль мне показался несколько заорганизованным, но иначе, наверное, и быть не могло: много участников и много разных точек, далеко друг от друга разнесëнных. До сих пор я бывал на фестивалях довольно расхлябанных, где не приходилось сильно напрягаться, и много времени проходило, так сказать, в «неформальном общении». Жалею, что не удалось побывать на выступлениях Сухбата Афлатуни, Романа Сенчина, Анны Игнатовой… Да и все, в

― Были ли вы знакомы с Новосибирской поэтической школой?

― Раньше из Новосибирской поэтической школы я знал лично только Анатолия Маковского и Юлю Пивоварову. И Нину Садур знал давно, конечно. Об Иване Овчинникове и Александре Денисенко знал через Ивана Ахметьева. Iванiва читал, но не особенно много. Бориса Гринберга знал, знал также Игоря Лощилова, но относятся ли последние двое к Новосибирской поэтической школе, не знаю. Кстати, я думал, что встречу Лощилова на фестивале, а его не было.

Более всех мне нравился Маковский. Я у него даже кое-что постарался позаимствовать. Меня изумляла и приводила в восхищение его «звуковая небрежность», расслабленность, необыкновенно лëгкая, изящная безответственность по отношению к поэтической форме. Мне самому это было близко всегда, а после встреч с Маковским я стал этому уделять больше внимания и дополнительно пестовать в себе. Я не знаю, в каком смысле можно говорить о «школе»… Только если выделить какие-то формальные признаки, а я не

― Как вам кажется, насколько отличаются поэтические традиции в разных регионах России?

― Такие группы есть и в других городах и весях. Но чем они отличаются друг от друга, я не берусь судить. По-моему, у них гораздо больше общего, чем различий. А различия столь тонки, что требуют специального и пристального анализа. Наверное, для этого нужно больше аналитических навыков, чем есть в моем распоряжении.

― Вы говорили, что ключевую роль в вашем авторском становлении сыграло знакомство с творчеством Борхеса. Можно ли утверждать, что он заставил вас кардинально пересмотреть вашу манеру письма, или, скорее, он подтвердил какие-то ваши догадки о том, в каком направлении стоит двигаться?

― Я писал и стихи, и прозу с самых ранних школьных лет. Но развитие моë шло крайне медленно. Период нащупывания и относительной беспомощности затянулся до тридцатилетнего возраста: до начала восьмидесятых. Причëм если кое-какие стихи семидесятых (не более 10 стихотворений) я всë же сохранил и после опубликовал, то прозу, написанную до 1985 года, похерил полностью. Там было 4 романа (последний, самый большой, остался незаконченным), маленьких рассказов почти не было. Наверное, в 1985 я и прочëл впервые Борхеса. Повлиял он таким образом, что я понял, что большие вещи мне писать не нужно. Я попробовал написать прозаическую миниатюру. Это был рассказ «Пиво», который я до сих пор считаю шедевром, хоть он на Борхеса совсем и не похож… С этого момента я и отсчитываю свою карьеру прозаика. А позже всë-таки появились рассказы, которые можно рассматривать как «борхесианские» под определëнным углом. Потом ещë ― в начале девяностых ― повлиял Кастанеда, но довольно узким, специфическим образом. Я учился у него такой тональности повествования, которая делает зыбкой и неуловимой границу между fiction и

― Как произошëл ваш шаг из программистов в «вольные художники»? Насколько он был естественным и неминуемым? В какой степени смена рода деятельности повлияла на ваше творчество?

― То, что я оставил свою программистскую специальность, с творчеством никак не связано. Мне просто нужно было больше свободного времени при сохранении достаточного заработка (пока были маленькие дети). Этого я мог достичь и достиг, ещë работая программистом: в 1978 году я поступил на службу в информационный центр Главторга, где можно было ходить на работу лишь изредка. Мы писали программы дома и ездили отлаживать их, когда нам было удобно. Время на отладку нам давали в основном по вечерам, днëм же работали системы обработки данных, уже введëнные в эксплуатацию. Но с годами, по мере того как мы вводили в эксплуатацию всë больше систем, нас стали всë чаще вызывать на работу, потому что новые системы постоянно давали какие-то сбои, в которых мог разобраться только программист. То есть мы кроме программирования должны были «сопровождать» уже готовые системы. К 1987 году эта ситуация стала нестерпимой. Всë чаще происходили авралы, при которых программисту приходилось крутиться на работе целые сутки, а иногда и двое подряд. Когда в декабре 1987 мне предложили занять место сторожа в храме в

― Обособляете ли вы каким-то образом рассказы о церкви среди прочих своих рассказов? Можно ли считать их скорее традиционными, нежели постмодернистскими?

― Я их никак не выделяю среди «прочих» рассказов. Они собраны в одну книгу по проекту моего издателя Олега Зоберна. Написаны они в разных жанрах, в некоторых рассказах я пробовал смешение жанров. В этих манипуляциях с жанрами и состоит, собственно, вся их «постмодерновость». В новом номере журнала TextOnly как раз опубликована наша с Алескандром Барашем небольшая переписка на тему постмодерна.

― Часто ли ваши рассказы имеют документальную основу? В тех же рассказах, объединëнных темой церкви, документальность часто кажется очевидной. Действительно ли это так? Или это почти всегда художественный вымысел?

― «Рассказы о церкви» написаны совсем по-разному. Там есть рассказы, пересказывающие реальные случаи. Есть рассказы, взятые из патериков. Или придуманные и симулирующие патерики. Есть и такие, которые некую спекулятивную идею оформляют в один из известных жанров: например, детектив или интервью. Есть рассказы, которые документальны только наполовину, а вторая половина смоделирована: к таким относятся, например, «Татьяна» и «Сошествие во ад». Я к тому, что почти для каждого рассказа пришлось бы строить индивидуальную схему жанрово-тематическую. Что-то документальное во всех них, безусловно, есть, но это документальное ― разное. В одних случаях это свидетельства людей и мои собственные впечатления, в других ― прочитанные мной тексты, как документальные, так и художественные.

― В завершение разговора давайте коснëмся темы ваших акций и перформансов: опирались ли вы в них на имеющуюся традицию (к примеру, опыт группы «Коллективные действия»)?

― О группе «Коллективные действия» я знал, но не принимал участия в их акциях. Вообще акционным искусством я начал интересоваться лишь в 1993 году, когда ближе сошëлся с Ниной Искренко (незадолго до еë смерти) и через неë познакомился со Светой Литвак. От всего московского клуба «Поэзия» к тому времени оставалась одна Искренко с окружавшей еë «свитой рыцарей» и ещë несколькими близкими ей поэтами. Нина в последние годы начала придумывать и устраивать кое-какие поэтические акции, а еë основная «свита» (Бунимович, Шатуновский, Арабов, Иртеньев) это не совсем понимала, что ли… В общем, как-то не очень еë поддерживали в этих экспериментальных исследованиях. Они послушно участвовали в еë акциях, но явно без энтузиазма и даже без особого удовольствия, не говоря уж о том, чтобы самим вносить какие-то идеи. Более-менее активно еë поддерживал только поэт Павел Митюшëв и мы со Светой Литвак. И когда Нина умирала, она как бы завещала нам продолжать эту деятельность. Таким образом, мы со Светой и создали в 1995 году Клуб литературного перформанса. В нашем постоянном репертуаре (который невелик) до сих пор имеется один перформанс Нины, очень изящный и лаконичный: «Метаморфозы»… Впоследствии в Москве была площадка ― галерея Spider&Mouse ― где мы довольно регулярно опробовали свои перформансы и акции. Руководили площадкой Марина Перчихина (Мышь), художница, и Игорь Иогансон (Паук), художник и поэт. Перчихина несколько лет назад умерла. Она была большой специалисткой в области перформанса (правда, с иной стороны: с художественной, а не литературной), и она тоже оказала на нас влияние, хоть, пожалуй, и неявное. Скорее, это было влияние «от противного»: мы отталкивались от еë принципов куда-то в другую сторону.

* * *

Я ― небесная Маня,

солнечная Манья.

Митрополит влюблëнный

хочет имать меня.

Я ― калугерница,

полая до чулок.

Голову

покрывает мне

белый платок

С Иерусалима

по скайпу

я соскочила в Рим.

Благословен

моего хотения

гул и ритм.

Но я не спешу

и медлю

на алтарь лечь,

так-как не слышу

времени

тик-так-вещь.

Митрополит влюблëнный

застыл предо мной стремглав.

Сто языков вавилонских

лаской согласовав,

я воспалилась любовью,

разоружив вражду.

Время заворожëнно

смотрит,

как я расту.

Пир я готовлю

на тысячу

святейших персон.

Уже золотой парчой

укрыла престол.

Я исчислена, взвешена, ―

а дальше слова, слова ―

все,

что в любовное бешенство

я ввергла,

согласовав.

16.10.16

* * *

Ноги ноют, а руки ваяют

в лунном прахе.

И фигуры тихонько воняют

в нудном парке.

Филигранные множества злобы

тлеют ночью.

Виноградные тяжкие лозы

бродят молча.

Что стою, подпирая шпалеру,

в глупом фраке?

Мои руки ваяют химеру

в лунном прахе.

Отрицательной склонности конус

наклонился,

вцеловался бессовестный космос

в твои мысли.

Что сижу, никому не способный

в длинном вальсе?

Надо мной мотыльков всю ночь сонмы

целовались.

Ноги ноют в тоске безутешной.

руки любят

и валяют твой образ нездешний

и целуют.

25.12.2016

* * *

Всюду «ля-ля-тополя»

или «тары-бары».

Смутно всë и непонятно ―

ни лжи, ни правды.

Нет настоящего слова ―

лишь «тыры-пыры».

Дыр в зеркалах слишком много:

сплошные дыры.

5.10.16