Выдуманные герои несуществующей страны: дизайн советской куклы

Дизайн куклы в современном мире шагнул так далеко, что иногда хочется, чтобы он повернул обратно. Я захожу в «Детский мир» и мне кажется, что новые куклы сделаны для детей, скажем, XXII-го века или вообще для гуманоидов. Особенно впечатляют диспропорциональные куклы — головастики и уродцы со скривившимися, словно от ужаса, гримасами. При этом современные дети мечтают именно о таких игрушках, им они хотят подражать, из образов этих кукол отчасти будут формироваться их эстетические пристрастия. Неудивительно, что в окружении таких игрушек начинаешь с ностальгией вспоминать добродушные лица советских кукол Маши и

В течение последних двадцати лет советская кукла так же, как и настенные ковры, постепенно исчезала из домашних интерьеров. Разве что настенные ковры не совсем исчезли, они всего лишь переехали на пол, а вот куклы отправились на свалку. Теперь, когда игрушек из СССР осталось совсем мало, их начали музеефицировать и собирать в личные коллекции. И тут выяснилось, что советские игрушки были не так уж однообразны и уродливы, как было принято считать с появлением на рынке иностранных игрушек в 90-е. В течение десятилетий существования СССР дизайн куклы менялся, перерабатывался в соответствии с меняющимися представлениями о детской игрушке.

Промышленная кукла в нашей стране появляется только в 1920-е годы. В дореволюционной России дети играли в народные, и притом часто кустарные, игрушки, скрученные из ткани или сделанные из глины и дерева. Детям из богатых семей были доступны фарфоровые куклы. В 1930-х начинается объединение кустарных производств в артели и выпуск массовых детских игрушек. Дизайном куклы занимаются в основном сами кустари и рабочие, хотя им и помогают в разработке педагоги и художники. Народные традиции оформления уходят, послереволюционная кукла соответствует духу времени. Кажется, будто ее списывали с плакатов и визуальных образов кинематографа того времени. Игрушку одевают не в костюмы барышень и крестьянок, а в костюмы работниц в алых платках. Мягконабивных кукол и вовсе пытались превратить в героинь немого кино. Фарфоровые куклы в это время не выпускаются. Игрушки в нищее послевоенное время изготовляются из ваты, бумажных отходов, байка.

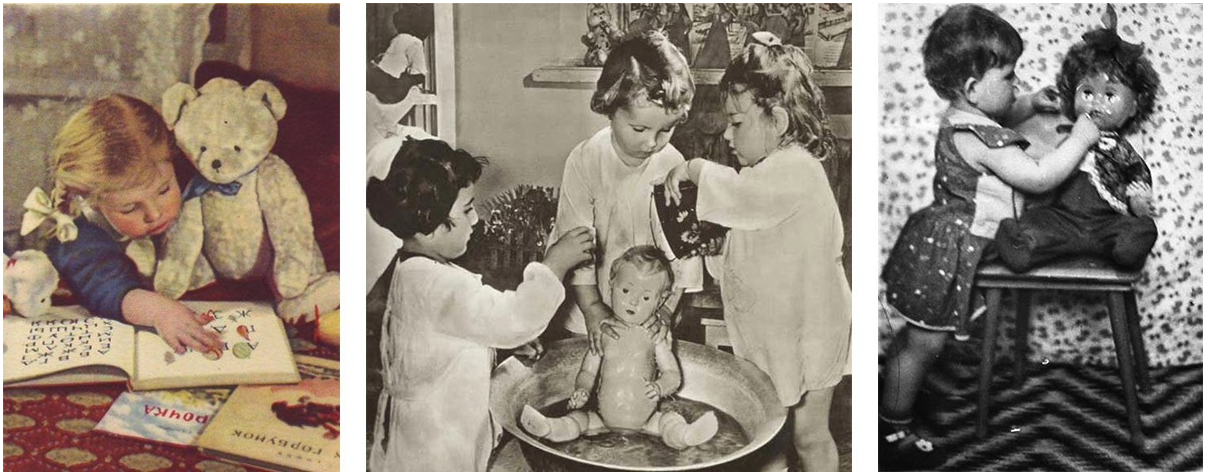

Несмотря на скудость используемых для создания кукол материалов, именно в это время появляется большое количество самых разных игрушек: литературные герои, голыши, игровые и театрализованные куклы. Это было связано с новым педагогическим курсом на коммунистическое воспитание детей. Дизайну куклы стали уделять много внимания, она должна была помогать всестороннему развитию ребенка.

Во время Великой отечественной войны часть кукольных производств была разрушена, а часть занималась выпуском военной продукции. С 1943 по 1946 год шло активное восстановление производства кукол, которые в это время

Советская кукла всегда соответствовала образу ребенка, даже в следующие десятилетия, когда одежда на ней была взрослая. В 50 — 60-е годы лицо, волосы и одежду на кукле рисовали, у некоторых экземпляров рот был приоткрыт, а зубы прорисованы.

В 70-е образы кукол становятся еще более разнообразными, дизайнеры используют в качестве источников мультфильмы, фольклор, кукольный театр, иллюстрации к детским книгам. Благодаря развитию производства синтетических материалов ассортимент игрушек также становится шире. Использование в производстве полиэтилена помогло разработать новые модели кукол, которые могли открывать и закрывать глаза, шевелить ногами, произносящих отдельные слова. «Светы» произносили слово «мама», «Тамары шагающие» делали шаг и одновременно с этим поворачивали голову вбок. Появились куклы с более гладкой поверхностью, сделанные из ПВХ.

Многие куклы были больших размеров, немало весили. Как альтернатива этим великанам появился так называемый «пупс» — культовый персонаж советской кукольной вселенной. Это был голыш из целлулоида розоватого или коричневатого цвета. Руки и ноги у него были на резинках, размером он был с детскую ладонь. Пупса любили за его карманный размер (дети могли не расставаться с игрушечным другом) и за отсутствие пола (пупс мог менять пол в зависимости от одежды). При этом пупса всегда можно было приобрести по доступной цене.

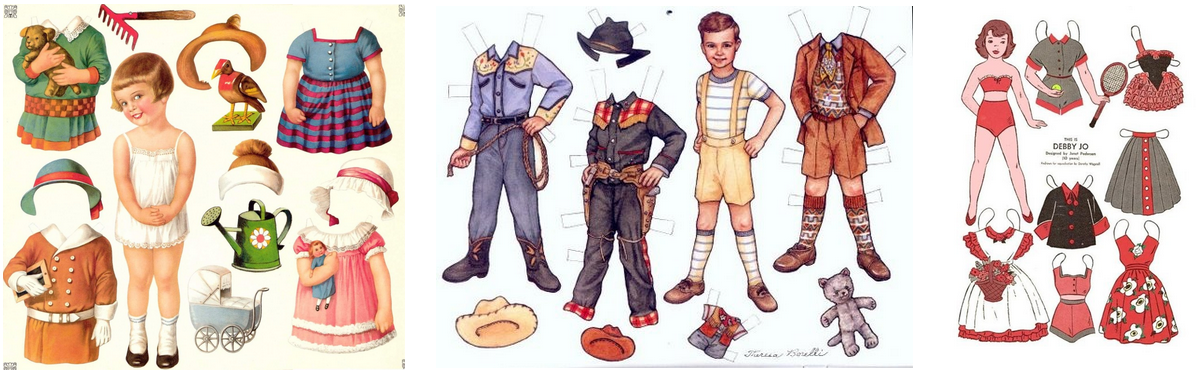

Еще один доступный вариант игрушки — бумажная кукла, которую очень любили советские девочки. Одежду для них можно было найти в журналах «Работница», «Крестьянка». Иногда кукол и одежду для них рисовали самостоятельно.

Такой же популярностью, как пупсы, пользовались «Ваньки-встаньки» — игрушки-неваляшки без рук и ног. Неваляшка была изобретена в Японии еще в

Мягконабивные куклы в 70-е становятся менее популярными, их замещают более гигиеничные игрушки из пластмассы. Из капронового волокна начинают изготавливать волосы для кукол — теперь им можно делать прически. Правда, качество волос было плохим: волосы быстро запутывались и превращались в один непрочесанный ком. Ресницы, которые делали из пластмассы, тоже успешно отваливались, так что кукла могла быстро приобрести устрашающий вид. Такие куклы получают наибольшее распространение уже в 80-е, когда выпуском игрушек в стране занималось более 1000 производств. Куклы унифицируются, но количество образов при этом увеличивается. Появляются даже куклы-негритята, цыгане, эстонки, призывающие к дружбе народов. Особую симпатию дети испытывают к

В образе куклы было необходимо правильно подобрать все цвета, пропорции, чтобы воспитывать в детях чувство прекрасного. Черты лица должны были лишь отдаленно напоминать реальный образ человека, так как отечественные педагоги еще в XIX веке установили, что кукла, точно копирующая человеческие черты, будет воспитывать в детях эгоизм, чувство собственничества, ревность. И русские народные куклы имели обобщенный образ, помогая развивать воображение ребенка.

В начале 90-х производство кукол практически прекращается, в России появляются китайские и американские игрушки, в том числе легендарная Барби, существующая в США с 1959 года. С приходом Барби в России наступает новая эпоха кукол: с более реалистичными чертами, «взрослой» одеждой, резиновым конечностями. Куклы «Маши», «Кати», и «Тамары» становятся сиротами, Родиной которых отныне была уже несуществующая страна. Их сажают на пыльные шкафы, а потом просто выбрасывают. Теперь этих советских кукол можно увидеть в музеях или приобрести на блошиных рынках по коллекционным расценкам.

Текст подготовила Анна Краснослободцева специально для блога «Ризома».

Чем ещё занимались дизайнеры в СССР, как выглядел первый троллейбус, что такое подводные крылья и в чём разница между NYET и NOT YET так же можно узнать на Ризоме.